人类学纪录片感觉经验的声音书写

张芳瑜(东北农业大学 艺术学院,黑龙江 哈尔滨 150030)

不同于传统人类学对于人、人类社会及其文化的传统文本书写,亦不同于当代纪录片对非虚构现实生活的多元式述说,“人类学纪录片”(Anthropologic Documentary)或曰“民族学纪录片”(Ethnologic Documentary)自1895年以来,便从法国病理学家瑞格纳特(Felix-louis Regnault)对非洲沃洛夫女性手工制作陶器的电影记录中初次探寻着科学成果与艺术形式的有机结合。随着20世纪30年代格利哥利·本特森(Gregory Bateson)与玛格丽特·米德(Margaret Mead)在印尼巴厘岛田野调查的过程中有意识地应用影像展示其人类学研究成果,以及随后在《抄网冰上捕鱼》(丹麦,1947)、《四个家庭——印度、日本、加拿大、法国农民家庭比较研究》(法国,1959),《羊毛纺车》(荷兰,1968)、《在巴登外勒榨油》(德国,1972)等影像中对于文化景象的原生态再现,历经半个多世纪的跨领域纠缠,人类学纪录片最终在科学与艺术的缝合中逐渐确立了自身的合法话语权,它并不脱胎于人类学与纪录片的机械式叠加,而是在个体凝视下不断置换彼此的信息符码从而达到个体自身无法企及的全新境界。影视人类学家卡尔·海德(Heide Karl G.)对此做出生动的诠释:“事实上,由一位很博学的人类学家拍摄出来的纪录片,很可能在人类学方面并不成功。在制作人类学纪录片时简单套用人类学原理是无济于事的,除非它被电影形象所吸收。”[1]由此,学术界自20世纪中叶便开始了互补共生模式下“人类学—科学”与“纪录片—艺术”的跨领域综合性研究,并于60年代末确立了包括人类学纪录片在内的“可视的人类学”,即“Visual Anthropology”学科体系,在我国翻译为“影视人类学”,旨在以科学研究为第一诉求的前提下通过影视手段研究人类以及人类文化,而这其中的人类学纪录片,即以影视手段记录与展示人类学田野情景,并以科学的严谨替代一般纪录片的浪漫,通过影视语言对群族文化材料给予客观组织,继而完成其符号意义的生成与表达。

然而,在影视语言表述人类文化的过程中,更多研究聚焦于如何应用视觉图像展示文化知识与生活经验,忽略了声音在感知过程中的重要意义,英戈尔德(Ingold)在借鉴生物学感知理论的基础上研究得出,视觉占支配地位的论断缺乏任何生物和自然的依据,由文化建构而形成的感觉包含视觉、听觉在内的所有知识与经验的共同体,“声音与影像的结合不仅要再现出它们在大自然中早已存在的关系,而且还要根据作品表现任务的要求建立起它们之间的关系。”[2]这种关系能够复活人们在现实生活中枯萎的感觉,拉近个体与物体间的多维度距离,继而表现感觉经验的各个层面,由此也开启了当代人类学纪录片在感觉经验书写中对于多元范式的探索。

一、从感觉-视像到声觉复归:人类学纪录片感觉经验的召唤

人类学研究早在1989年英国人类学家阿尔弗雷德·哈登(Alfred C.Haddon)探索托雷斯海峡时期就表示出了对于“感觉”的极大兴趣。20世纪90年代,感觉人类学在多重感觉情境的文化表述对比中逐步建立起对于“感知”的文化价值研究,突破了长久以来占据主流地位的“视像”话语霸权体系,探索不同社会环境如何赋予不同形态的“感觉”以具体的文化表达,比如听觉、嗅觉、味觉。在豪斯(Howes)看来,多种感觉的相互关联建构起不同模式的文化,这种文化具有一种可以被体验的、看得见、听得着的“味道”。例如人类学纪录片《虎日》中仪式过程中的一段场景:

全族德高望重的“毕摩”高声诵读彝文经文,之后,伴随着古老而神秘的咒语,二十位吸毒者将鸡血、猪血混合后的黑血酒一饮而尽,赌咒发誓,重新做人,并接受家族的教化与庇佑。

此处的人类学信息体现在融合视觉、听觉、嗅觉、味觉等不可分割的日常感觉经验的连贯性过程中,这些瞬间感觉记忆及其相互作用的关系形塑了彝族人的日常生活实践,以此完成物质与感觉的互利互惠。斯托勒(Stoller)为此建议人类学家关注那些能给人感官刺激的东西。因为,在非西方社会,人们的感知“不仅仅来源于视觉,还来源于触觉、气味、味道和声音”。[3]这便意味着,作为工具的人类学纪录片需要在人类学家田野调查的过程中展现各种各样的由不同文化建构的感觉。那么,如何避免传统人类学纪录片单一视觉主义的感觉表达范式,开拓多重感觉视角促进民族影像研究?如何利用其他感觉要素呈现非视觉的感觉经验?于是,伴随着声音在现代影像艺术表意空间中表现能力与创造能力的提升,昭示着这一传统而悠久的听觉语言在当代人类学纪录片建构的感觉时空境域中正式复归。

诚然,人类的认知本能对视觉图像具有一种先天性的依赖,因为视觉是个体接触和获取知识的最直接、最天然、最本能的来源,而声音作为人类最古老的交流方式与传播媒介,更是当代人类学纪录片“场”信息结构中不可或缺的“在场者”,它可以极大地拓展“场”内空间的全方位信息,唤起听者头脑中现实空间的幻觉形象,从而积累出一个可供人们体验与理解的叙事时空,更可以提供整个三维空间的全方位信息并产生视像没有的深度。比如通过倒酒、饮酒的视像,观者可以感受到具体的肢体行为,然而品尝“麻格里”的感觉却需要倒酒声、品酒声、敬酒声,近处的、远处的、镜头内、镜头外等大量的声音文本予以补充,弥合由于单一视像叙事能力不足造成的感觉经验缺失,在观者心里唤起那些无法用视像表达的感觉经验。正如克拉考尔曾指出:“一般地说,耳熟的声音总会在内心唤起声源的形象,以及通常是跟那种声音有关联的或至少在听者的记忆中与之有关系的各种活动的形象、行为的方式等。”[4]与视觉感知相比,听觉感知从生命发展史上考量更加接近于人类天性,从胎儿在母体内对于声波做出的反应到个体的社会化建构,主要经由听觉刺激和反应而完成。这种先天的依赖关系对于形成多重感觉经验具有重要的意义。

人类学纪录片中呈现的声音感觉不是周围事物的复制品,而是和其他感觉类似或者同形的特性能量,需要感觉神经系统进行传递。声音神经系统通过引起听者脑电波的变化继而产生一系列生理效应的感知,形成无条件反射直达人的心底。在心理定向和情绪记忆的共同作用下使得人类学纪录片观者获得真实而细腻的感觉经验与情感情态。

二、从文本建构到信息呈现:人类学纪录片声音文本的确立

阐释人类学创始人吉尔兹曾指出,研究者只有关注文化符号的关联性和背景性才能解析和阐释文化的意义。文化作为一张“富有意味的网”实为“符号之网”,有了符号与象征才能对人类文化进行破译与阐释。人类学纪录片中文化符号的关联不仅体现在视觉、听觉符号交融互动下形成的整体叙事,更表现为听觉系统自身所包含的相对独立、自由以及丰富表现力的表意元素个体间的组合运动,这些声音信息单位相互作用、相互联系,形成一个完整的表意系统存在于声音记录与呈现的各个环节之中。因此,将人类学纪录片声音文本从其视听系统中剥离探讨声音的“感觉”表意能力是十分必要的。这一声音文本由人声、环境声等各种声音信息单位构成并以一个完整体系出现,作为“场”信息结构的子系统与其他子系统彼此关联,共同受制于整体存在状态和价值体系的规范。

本研究视域下的人类学纪录片声音文本主要由人声与非人声两部分构成,规避了一般纪录片经由人为设计的无源音乐声等对客观真实性的瓦解,而是以原生态的声音语言真实、科学地叙述人类学研究对象的社会形态及其文化特征。其人声文本是被摄对象在现实环境下发出的基频与泛音的组合,体现为人物个体音量、音调、音色等感性材料共同形成的语言形态。通过对人声文本“纯真原貌”的清晰记录,可以提示人类学家对于发声个体的性别、年龄、个性、情绪等原始信息的判断,继而在视觉系统的协同作用下完成对于一个人的完整认知。在人类学纪录片《犴达罕》中,鄂温克猎手维加声音低沉略带沙哑,符合中年男性声音基频低的普遍特征,然而在群体行为过程中其语速明显加快,语调高亢有力,情绪积奋昂扬,人声文本在应用物理手段叙述人物自然状貌的同时,也交融着暴躁、易怒、焦虑等被摄主体所特有的精神特质。这些不同的泛音分布于听者(包括人类学家)的记忆库形成数据,当泛音再次出现,便会自发地从记忆库中提取数据进行匹配并做出判断,人声文本的能指意义便在声音-经验与数据-结构的二元对立中构建。因此,虽然在展现人物活动的局部空间中并未出现维加这一人物主体的视觉形象,但画框外鲜明的声音文本弥补了人物在场的完整“感觉”信息,同时也传递出“声音载体——声音变化”所揭示的人类学意义。

对于仪式中的人声文本而言,除了具备上述个体日常声音文本的叙事能力外,还可以通过音源声迹结构与视觉事件建立关联,继而对该文化领域内的社会格局及人际关系做出判断。该结论得益于20世纪60年代“文化微观节律分析”的研究成果,创始人威廉·康登(William Condon)首先录制了某个场景下演讲者详尽而清晰的语音演讲,之后通过定格摄影机逐个音素、逐个骨骼地研究演讲者的肢体动作,研究发现发音节律与其肢体动作保持一致,“并且所有听力范围内的声音以与演讲者声音最精确的同步节奏引导他们的身体动作”[5],这表明建立在群体交流行为层面的声音文本应涵盖于社会认可的符号体系背景下,在交流中提供信息或相互参照。因此,群体仪式中的吟诵或是歌唱等公众交流形式,必须采用成员能够同时接受的信息内容继而透过声音符号功能表明群体的文化形式与文化标准。如《大河沿》一片记录了世代居住在塔克拉玛干沙漠腹地的克里雅人生活,在为家族第八代传人举行的命名仪式中,85岁的老赛地肉孜带领众人围坐屋内做了“杜瓦”,吟诵内容准确传达着克里雅人世代传承的集体“文化印记”。老赛地肉孜在吟诵中通过沧桑的语调修饰以及群体仪式中呈现的人声关系,表明了克里雅人族群组织集权的层级,仪式中群体声音韵律与身势语协调一致,体现出群体组织中文化与意识形态的高度统一,而弱化女性声音文本的吟诵仪式成为度量社会中性别认可符码的精密标尺。

人类学纪录片中的非人声文本特指现场听觉信息源中除却人声以外的所有声音集合,如秋风萧萧、溪水潺潺、燕语莺声、机器轰鸣……概言之,本研究视域中的非人声文本由自然环境声与社会环境声两部分构成,包含着丰富的人类学信息。其声音文本在不同环境中具有的差异性空间色彩以及逼真的临场感,极大地再现原声场所具有的各种“感觉”特征继而完整保存田野调查过程中的原始氛围。人类学介入的空间是可见、可听、可感的三维立体空间,而人类学纪录片所呈现的空间是由若干二维平面剪辑而成影像空间,在二维到三维的转化中,立体空间感需要人们通过视听幻觉来完成。相对于视像空间产生的“绝对幻觉”,听觉空间的呈现则是一种“准真实”的客观存在,尤其环境声作为一种无处不在的物质展现,使得人类学纪录片的空间属性更加真实自然、环境呈现更加细腻丰富。

随着数字录音技术的飞速发展,立体声介入人类学纪录片加强了银幕空间造型手段与声音文本的表意能力。它根据人耳听觉生理的掩蔽效应与哈斯效应,把一个更接近现实物质世界的时空存在重现在人类学家面前。从鸟类鸣叫的高低频起伏到民族器乐的次低频振动,立体声为人类学纪录片带来了准确的声音描述与声像定位,从而获得了真实的临场感与空间感。《朝鲜族流头节》(1)本片系国家社科基金特别委托项目“中国节日影像志”之“朝鲜族流头节”(YXZ2017004)成果。“流头节”是黑龙江省宁安县渤海镇江西村一带朝鲜族人们,在每年固定时间(农历六月十五日)通过集体用流水洗头而举行的祭神祈福的民俗活动,是一个具有几百年历史的朝鲜族民族节日,被列为黑龙江省重点非物质文化遗产保护项目。这一朝鲜族传统节日祭祀活动目前仅在我国黑龙江省宁安县渤海镇江西村一带有所存留,其他朝鲜族聚集地(韩国、朝鲜、我国延边地区等)早已濒临消亡。本片以重点人物(吴哲洙、李美月)为线索,按照时间顺序,全面展示江西村朝鲜族传统节日流头节“节日前—节日中—节日后”的发生过程,并将节日历史渊源、发展变迁、传统风俗礼仪、饮食服饰等民族文化智慧融入其中,以点带面,以小见大,再现民族文化全貌。一片便借助立体声技术,通过大量的非人声文本清晰描绘了节日前江西村的生活底色。

“2017年8月5日清晨4:30,江西村一如往日静谧清幽。清晨的拍摄便在这万物和谐的田园景致中悄无声息地开始了。村庄主街道上,两名朝鲜族妇女在自家水渠旁用棒槌捶打衣服,此起彼伏的敲打声夹杂着二人的欢声笑语在这个宁静的清晨格外清晰。她们周围不时走过几只鸡、鹅,迈着悠闲的步调引颈长鸣,引得院内群犬齐吠。远处一名五十岁模样的妇女骑着自行车向二人靠近,直至可以听到后座上麻绳与袋子的摩擦声,路上的石子硌得自行车叮当作响。行至门前,妇女们用朝鲜语彼此问候,交谈中得知这位骑车妇女刚刚采摘完新鲜蔬菜,准备去江边催促还在钓鱼的丈夫回家吃饭。远处潺潺江水声不时传来,但很快被接二连三的拖拉机轰鸣声所掩盖,男人们穿着水靴驾着各式农用机械从稻田地锄草陆续归来,沿途中用清晰的汉语肆意畅谈。吴哲洙开着他的白色微型面包车在村口停下,向妇女们询问流头节菜品的准备情况,车内音响里传来韩红的歌声……”

这段内容节选自本片拍摄过程中的《编导手记》,不同于人类学文本表述风格的朴实与严谨,《编导手记》中的文字描述大多是对于拍摄内容与情景的视听再现。这一段人类学纪录片影像通过细腻的环境声音处理多层次展现了江西村日常生活的真实面貌:远处江水声——江西村自然环境与地理位置定位;近处妇女洗衣声、骑车声——朝鲜族传统生活方式与社会分工描摹;鸡鸣狗吠伴随欢声笑语——当地自然生态和谐文明的生动呈现;男子驾驶农用机械锄草归来,汉语畅谈——新旧生产方式融合与江西村当下劳动生产现状写照,即朝鲜族青年男子跨国务工,其土地承包经营权转包给当地汉族青年;村支书吴哲洙的面包车音响传来韩红的歌声——朝鲜族村落文化构成要素的新形态。人类学家化身片中人物的“听角”感受周围环境的变化,通过声源的强度差与相位差给予田野空间准确定位,在录音技术支持下凭借非人声文本作用于身体与时空的知觉体验,创造出“场”信息结构完整、原始“感觉”信息鲜活生动的人类学研究样本。

三、从声音维度到文本组合:人类学纪录片感觉经验的书写

与电影声音一样,人类学纪录片声音并非以个体信息单位形式独立存在,而是一种包含人声文本与非人声为本在内的各种信息单位的综合表意系统。根据结构主义经典理论可知,人类学纪录片的声音是一种结构,此结构中的声音文本表意并不取决于每一个独立的信息单位,而在于它们之间相互建构的规则或曰其结构的构成方式。因此,声音书写的维度便在纷繁复杂结构系统中展开,通过能指与所指的结合完成最终“多重感觉”的表意过程。

鉴于波兰美学家英伽登(Roman Ingarde)关于艺术作品层次严谨而有序的分析思想以及我国学者陈旭光教授对其思想的精准总结,笔者将人类学纪录片声音系统按照“物质媒介层、图示化层、形象抽象层及完整的意义内涵层、形而上的意蕴层”[6]四重维度展开分析,兹分述如下:

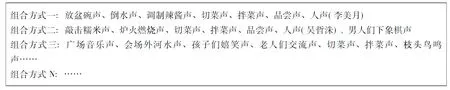

首先,媒介物质层,作为人类学纪录片声音系统的最基本层次,相当于文学作品中字词等语音符号,一般没有独立的意义。声音系统中的音色、声调、响度等基本物理要素是实现人类学“感觉”表意过程的第一个层面,也是无法回避的内在构成。其次,图形化层,对应英伽登(Roman Ingarde)划分的意义单位层,即声音系统中纯粹的音色、声调、响度都缺乏独立的审美价值与表意能力,它们必须在人类学家的“驯化”下经由创作主体的主观行动予以组织与规范,朝着复现原始信息的预期目标趋近。因此,声音系统的图形化层蕴含着潜在的动力性特征。“一件作品的统一性不是一种封闭的、匀称的统一性,而是一种逐渐展开的,因而也就是动力学的统一性。”[7]声音文本通过动力扩张以此获取不同的意义呈现。电影中的声音倾向性动力会创造具有艺术价值的虚构幻象与创造性意义,而人类学纪录片则必须控制声音多重所指意义的生成进而实现田野环境下原始声音“感觉”的还原。以《朝鲜族流头节》中一组记录“流头宴”活动的中近景镜头为例,画面内容为朝鲜族妇女李美月在流头宴现场拌菜的全过程,此环境下的声音文本在图形化层维度通过相对较长时间展现并形成一个水平向度上的组合段,而同一时间下的不同位置关系又决定了全景、远景等不同景别的声音文本构成垂直向度延展,这意味着在1分45秒的片段里,其声音系统主要包含水平向度与垂直向度在内的所有声音信息(如图1)。按照常规人类学纪录片声音采集方式进行图形化层的声音单位处理,一种情况是直接利用摄像机自身配置的全指向话筒进行采集,将与现场视觉形态复合在一起的所有声音信息混合为“嘈杂声”予以采录;另一种情况是借助外置超指向话筒将某一位置声音在背景声中清晰凸显,这种情况便为人类学家进行图形化层的声音单位处理提供了多种可能,即不同垂直向度的声音单位在同一水平向度上的排列组合,由此完成声音系统形象、抽象层及完整的意义内涵层的人类学建构。

图1 人类学纪录片《朝鲜族流头节》“流头宴”片段部分声音文本构成

陈旭光教授指出:“艺术符号(无论是形象性的还是抽象性的)都在区域整体的动态过程中,呈现活泼的、满蕴着动势和未定型的生机与活力。”[8]这一过程需要人类学家的智力活动和知性思维促成一个相对完整且清晰的声音场域。按照图1展示的部分声音文本信息,人类学家可以在形象、抽象层及完整的意义内涵层维度实现N种声音文本组合方式(如图2)。这些组合方式最终将形成不同的形而上的意蕴层的阐释弥漫在整部人类学纪录片的总体情境之中,体现为一种内在的、无须逻辑判断与理性制约的精神、灵境,即本研究视域下隐藏在人类学视像背后的感觉经验与文化情感。每一种组合关系下的声音能指都呈现出连续不断的变化状态。其中,声音能指的实现蕴含在观者对声场的认同与对话筒等录音设备的认同的两次同化过程中。在观看人类学纪录片时,观者处在声场的包围之中接收扬声系统传递的各种声音信息,完成声音辨识认知、欲望想象与幻想、自我定位等一次同化,即“镜像”阶段的心理机制运作过程。二次同化体现为观者对于话筒等录音设备的认同,“话筒通过灵敏度控制声音进入声带的层次,通过频响改变原声的频率分布,通过方向性决定声音进入声带的向度”。[9]由此,话筒及录音设备实现了对于声音文本的不同组合方式,形而上的意蕴层的“感觉”经验阐释借由人类学家对于各个信息单位的基频和泛音在比例上的重新分配,规定了观者所能听到的声音强度、向度与频响关系继而进入人类学纪录片声音的能指系统,接受主体意识形态的询唤。

由此可知,“组合方式一”中的能指是一个由“放盆碗声、倒水声、调制辣酱声、切菜声、拌菜声、品尝声、人声(李美月)”等声音文本构成的组合片段,这个组合片段在线性流动的过程中不断呈现出某种所指倾向,表现出对于朝鲜族饮食文化的声景再现,最终形成了清晰的所指——声音景观下朝鲜族妇女李美月制作传统拌菜的感觉经验,这是人类学纪录片记录民俗文化过程的常规方式。“组合方式二”加入了全景的敲击糯米声、炉火燃烧声、人声(吴哲洙)以及远景的男人们下象棋声,能指的流动过程范围扩大,声音文本对应的画面并未在屏幕出现,人类学家通过话筒配置的声音比例成为民族意识形态的象征“感觉”,所指即朝鲜族农业文化背景下传统性别观念与社会分工关系的延续。“组合方式三”中的声音文本更加丰富,远景的民族音乐、潺潺河水、孩童嬉闹、老人交流、妇女做菜、枝头鸟鸣等声音能指符号传达着江西村朝鲜族社会日常的孝悌观、生态观等“感觉”信息,形成了和谐美好、积极乐观的所指意蕴,“未在场”的视像与“在场”的声音关系强化了“拌菜”段落的叙事张力,实现了有别于“组合方式一”与“组合方式二”的“感觉”经验阐释。

图2 人类学纪录片《朝鲜族流头节》“流头宴”片段部分声音文本组合方式

当代声音技术的发展与理论视域的开放为声音文本参与人类学纪录片感觉经验的书写提供了广阔的空间,各种听觉材料都在向人们述说着现实生活的多姿多彩,凝集着多重感觉的交融共生,它是人类文明整体记录中不可或缺的重要一部分。尽管在现实的创作中人类学家对于声音文本的技术掌控还难以达到我们期许的游刃有余,但是这种书写方式构筑的感觉世界凭借其多维语义的阐释,越发昭示着声音表意系统在人类学信息采集过程中的强大内力,声音本文带来的真实生动的“在场式”感觉体验与以及由此产生的象征意蕴将连同人类特有的文化记忆绵延久远。