在历史记忆建构与娱乐兼顾之间徘徊

——近五十年来明代倭乱题材影视剧综论

万晴川 万思蔚(.扬州大学 文学院,江苏 扬州 500;.南京师范大学 新闻与传播学院,江苏 南京 0000)

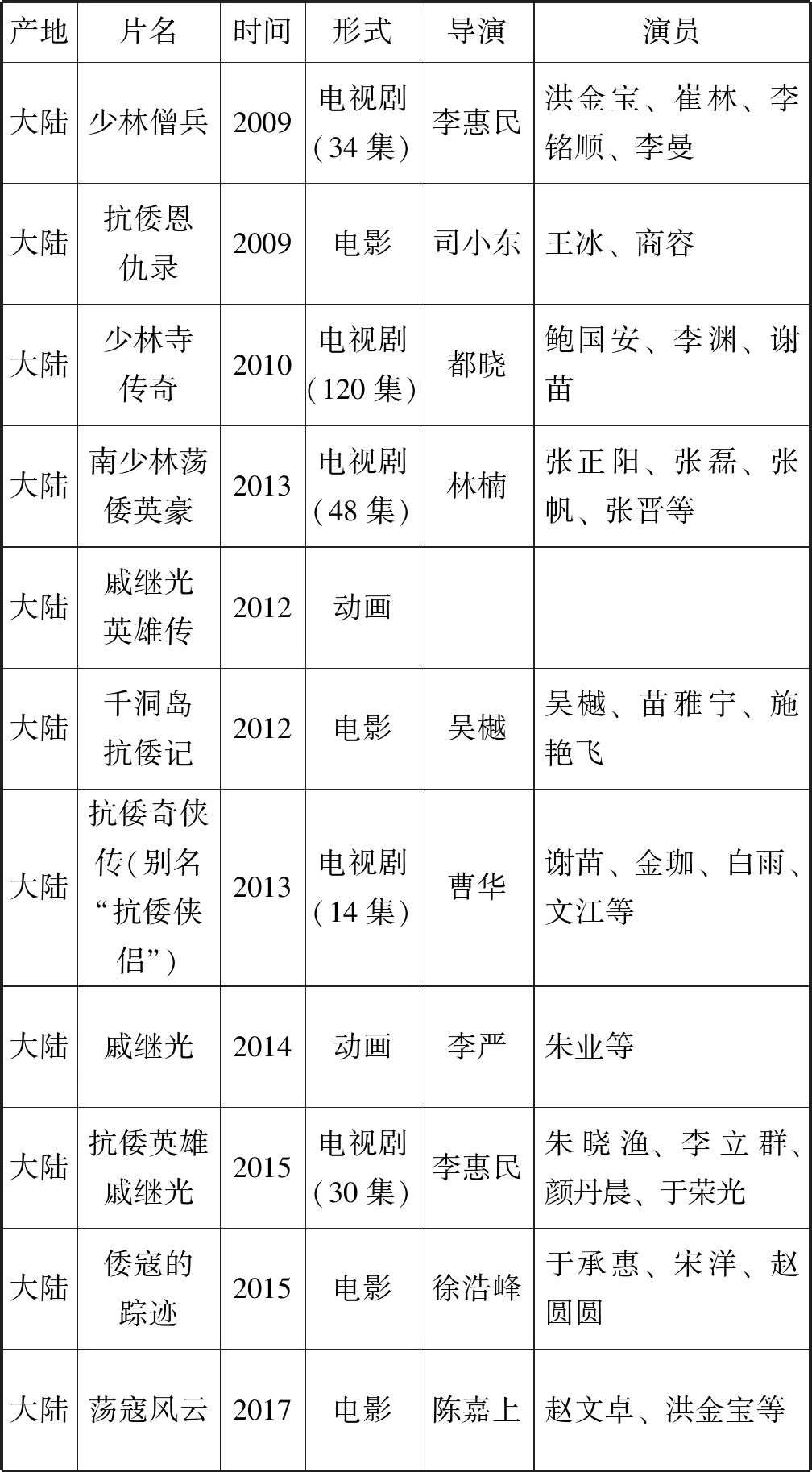

在13—16世纪间,倭寇对朝鲜半岛及中国大部分沿海地区进行频繁侵扰,倭寇的成分颇为复杂,以日本海盗、浪人和武士为首,兼有大量中国海盗、奸商、无赖及失意文人等参加,并与日本大名有着千丝万缕的联系。明代倭患最为严重,“几与国相始终”,[1]“裂国家幅员之半”。朝廷为平定倭乱,“用兵以百万计,费金钱不计其数”,[2]付出了巨大代价。倭乱对明代社会产生了重大影响,以之为题材的文学作品难以计数,且不绝如缕。据笔者粗略统计,从20世纪70年代至21世纪初近50年间,涉及明代倭乱题材的影视剧就有18部(见列表),包括电影、电视连续剧、动画片,多由大陆拍摄。其中除《东瀛游侠》《少林寺传奇》《倭寇的踪迹》部分涉及明代倭乱外,其他皆以抗倭为主题。这些影片的导演和演员阵营华丽,其中不乏胡金铨、李惠民、刘家成、陆川之类的名导演和成龙、洪金宝、赵文卓、于荣光、鲍国安、于承惠、吴奇隆、吴京、吴樾之类的名演员,有的演员还参演过其中几部作品。

续表

一、历史记忆的建构

黑格尔曾指出:“我们自己的民族的过去事物,必须和我们现代的情况、生活和存在密切相关,它们才算是我们的,尽管我们对它们很熟悉;我们对于过去事物之所以发生兴趣,并不只是因为它们一度存在过。”[3]西方新史学的代表人物克罗齐也说:“当生活的发展逐渐需要时,死历史就会复活,过去史就变成现在的。”所以“一切历史都是当代史”。[4]历史研究应注意过去与现在之间的顺逆流动,历史虽已消失,但又活在当下,看似已断开,其实仍可链接。明代倭乱题材影片的大量出现,就是这一历史观念的诠释之例。1970年,美国驻日大使馆宣布将于1972年5月15日“归还”包含钓鱼岛在内的琉球列岛给日本。2002年4月1日,日本政府向“民间业主”租用钓鱼岛等,至2012年届满,随之又发布消息说要把钓鱼岛作为美军的演习基地。美日侵犯中国领土和主权的行为立即激起全球华人的强烈愤慨,同时也触发了中国人民有关明代倭乱、甲午海战、抗日战争等重大历史记忆,大部分倭乱影片就是在这一政治背景下酝酿和出品的,《抗倭英雄戚继光传》中且明确提到明人《筹海图编》中标注了钓鱼岛。

这些影片重点在于还原历史,塑造侵略者和抗倭英雄的形象,建构民族历史记忆和认知谱系。编导们大都认真查阅过相关史料及图像等各种资料,有的还进行过多次实地考察,希望通过影片把观众带进历史现场。如关于明代倭寇的构成,中外史学界已基本形成共识,即《明史·日本传》中所说:“大抵真倭十之三,从倭者十之七”。[5]归有光《备倭事略》亦云“访得贼中海盗夷洲,真正倭种不过百数,其内地亡命之徒固多,而亦往往有被劫掠不能自拔者”。[6]“从倭者”又称“假倭”,有勾结者、投靠者、被俘胁迫者等。倭乱题材影片中一般都写到“假倭”,有刘千户之类的中下级军官,还有商人、少林寺僧人等。在通倭者之中,则有严嵩父子、镇南王、胡昌等朝廷重臣。在明代政治斗争中,致命的招数之一就是攻击对方“通倭”,方国珍、胡惟庸和严嵩等皆被说成通倭。这些“假倭”助纣为虐,或通风报信,从而大大增加了抗倭的复杂性和难度。《抗倭英雄戚继光传》《南少林荡倭英豪》《荡寇风云》等剧还将明军与倭寇的冲突扩展为中日双方正规军的对决,这显然是受到现实政治影响和民族情感诱导而进行的文学虚构。

倭寇对中国人民犯下了滔天罪行,他们每到一处,烧杀抢夺,奸淫掳掠,繁华村镇顿成丘墟,这些是倭乱影片重点呈现的内容。如《南少林荡倭英豪》中倭酋足利义石和三枝图田,从小就把儿女培养成冷酷无情、嗜血成性的杀手。《抗倭英雄戚继光传》中的倭寇甚至通过投骰子杀人,把百姓捆绑吊起,向其泼洒滚烫的热油,又挖人祖坟,掘墓鞭尸,剖杀孕妇。这些内容皆有史可据,如郑晓在《吾学编·四夷考》中指出:倭寇天性“喜淫、轻生、好杀”。[7]谢肇淛《五杂俎》中记倭寇将福建兴化、福清、宁德诸郡县焚杀一空,“几于洗城”。[8]佚名《嘉靖东南平倭通录》中记倭寇“束婴竿上,沃以沸汤,视其啼号,拍手笑乐”。[9]《明史纪事本末》记正统四年(1439):“倭大暠入桃渚,官庾民舍焚劫,驱掠少壮,发掘冢墓。束婴孩竿上,沃以沸汤,视其啼号,拍手笑乐。得孕妇卜度男女,刳视中否为胜负饮酒,积骸如陵”。[10]万历年间长篇小说《戚南塘剿平倭寇志》和晚明话本小说《胡少保平倭战功》(《西湖二集》第三十四卷)、《矢热血世勋报国全孤祀烈妇捐躯》(《醉醒石》第五回)等文学作品中都有比较详细的描绘。

《抗倭英雄戚继光传》《南少林荡倭英豪》等影片中还有倭寇掳掠中国儿童至日本的情节,也非向壁虚构,如《皇明驭倭录》中记洪武五年(1372),高丽国两次送还被日本所掠中国男女七八十人。[11]《虔台倭纂》记福清民谣曰:“怨尔倭奴性太刚,儿童掳去不还乡,分明一把无情剑,斩断人间父母肠。”[12]蔡景榕的《海国生还集》记叙了自己被掳至日本为奴的悲惨经历。[13]郑舜功《日本一鉴》记述自己两次随日本僧侣赴日,亲眼见到被掠至鹿儿岛高须为奴的数百名福建、温州男女,皆髠发跣足,饥寒交迫,生不如死。[14]有的则充当他们打头阵的炮灰,如《喻世明言》第十八卷《杨八老越国奇逢》写倭寇将强壮中国男子,“就把来剃了头发,抹上油漆,假充倭子。每遇厮杀,便推他去当头阵”。

另外,影视剧中使用的兵器、火器、服饰等道具,也力求达到逼真的效果,如倭寇以长刀配匕首,使用硬弓长箭,排为蝴蝶阵;倭首穿红衣,挥扇指挥,吹螺为号,这些都与当时的文献记载相符。《筹海图编》中就云:“倭夷惯为蝴蝶阵,临阵以挥扇为号,一人挥扇,众皆舞刀而起,向空挥霍。我兵苍皇仰首,则从下砍来……每队相去一二里,吹海螺为号,相闻,即合救援。”“每人有一长刀,谓之佩刀,其刀上又插一小刀,以便杂用。又一刺刀长尺者,谓之解手刀。长尺余者,谓之急拔,亦刺刀之类。此三者乃随身必用者也。”[15]《倭变事略》记嘉靖三十二年(1553)五月二十五日,倭寇攻打海盐:“矢入城中如雨,弓长七八尺,矢长四五尺,矢入城中如雨,弓长七八尺,矢长四五尺,镞之铁者如飞尾,镞之竹者如长枪,城外隔河而射,中城内屋,钉瓦入椽,而没镞矢,自垛隙中人者,伤死十余人。”[16]嘉靖三十四年(1555)春正月,倭贼再寇海盐,酋长或乘骑或乘舆,皆衣红衣。[17]《抗倭恩仇录》《抗倭英雄戚继光传》《少林僧兵》等影片中都有类似的战斗场景。日本刀的锻制技术颇高,锋利无比。中国国家博物馆藏绢本长卷画《抗倭图卷》,画中指挥作战的倭寇或手持长双刀,或持镰型枪,腰中都有佩刀,当时文学作品中的描写也与之相同。当然,影片在此基础上做了些适当加工,如《荡寇风云》中,众倭寇皆手挥扇子,扇上镶有镜子,光耀夺目,但其实只有头目才挥扇。《抗倭英雄戚继光传》等影片中的日本倭刀会发出炫目的亮光,使敌手睁不开眼。

《千洞岛抗倭记》《抗倭英雄戚继光传》《少林僧兵》等影片中还有许多枪战、炮战的场景,《抗倭恩仇录》中明军甚至使用手雷作战。明代中国的造船和火器制作技术皆领先于日本,明中央政府设有“军器局”“兵仗局”,专门负责兵器(包括火器)的制造,至嘉靖、万历时,佛郎机、鸟铳、火绳枪、单管枪、多管枪及各种抛射性、燃烧性、爆炸性火器一应俱全。《筹海图编》《纪效新书》等书中都有枪械、地雷、手雷等火器的制作方法及战船配置数量。《抗倭图卷》中也有细致的描绘。小说《戚南塘剿倭全传》中“舒兵备建宁善政”一节中有幅插图,就绘一明军士兵正准备向敌人抛掷手雷。

少林僧兵抗倭的事迹也是史有明载,《明史·兵志》卷九十一:“又僧兵有少林、伏牛、五台。倭乱,少林僧应募者四十余人,战亦多胜。”[18]南北少林僧人都参加过抗倭战斗。

倭寇肆虐时,福建同安古城李氏家族“南少林武术大师”李良钦就曾积极训练乡勇抗倭,俞大猷将军曾从其学剑术。雍正《福建通志·艺术》卷三《李良钦传》云:李良钦“少任侠结客,精于剑术,娴于韬略,大猷从而学焉。嘉靖间,大猷及戚继光扫平倭寇,制胜多出其谋。大猷上其功于朝,辞不就”。李杜《征蛮将军都督虚江俞公功行纪》载:俞大猷“又从李良钦击荆楚长剑。法既得,良钦故批公手,公还与斗,良钦释剑,谢曰:‘公异日剑术,天下无敌者。’公既尽剑术,益悟常山蛇势,以为兵法之术起于五,犹一人之身有五体焉”。[19]《少林僧兵》中的少林弟子月空也有其人,郑若曾《江南经略》、孙承恩《送月空上人四首》、张鼐《倭变志》、顾炎武《日知录》中都记有月空其人,《云间杂志》记:“嘉靖癸丑,倭初至海上,屯下沙镇止。三十六人最称枭捷。按院蔡公可泉,招僧兵百余人,其首号月空,次号自然,傍贼结营。一贼舞双刀而来,月空坐不动,将至,身忽跃起,从贼顶过,以铁棍击碎敌首,于是诸贼气沮。”[20]顾炎武的《日知录》中也载:“嘉靖中,少林僧月空,受都督万表檄,御倭于松江。其徒三十余人,自为部伍,持铁棒击杀倭甚众,皆战死。”[21]其中孤舟武功最高,据郑若曾《僧兵记》中所记,他曾在毫无防备的情况下,徒手击倒偷袭的8个高手。[22]随后,官军同僧兵40人,大破倭寇。

可见,明代倭乱题材影视剧追求对历史的精准叙事,不滥用文学的虚构权力而胡乱编造,有的还展示了浓郁的地方风情,如《忠烈传》《南少林荡倭英豪》中的闽南和客家文化,通过土楼、制茶、悬丝傀儡等标志性的文化符号得到了全方位的呈现,强化故事的真实感和历史感。

二、英雄群像的塑造

明代倭乱题材影视剧中塑造了众多可歌可泣的抗倭英雄形象,其中既有朝廷官员,也有民间人士;既有历史人物,也有文学虚构人物。

明嘉靖年间,政治腐败,社会黑暗,军纪涣散,战斗力低下,百姓谈倭色变,“终明之世,通倭之禁甚严,闾巷小民,至指倭相詈骂,甚以噤其小儿女云”。[23]在国家危难之际,许多英雄应世而出,其中最著名的当属戚继光。

历史上的戚继光生于军人世家,父亲戚景通为官清廉,家徒四壁,嘉靖二十三年(1544),戚继光袭职为登州卫指挥佥事,嘉靖三十四年(1555),调任浙江都司佥事,并担任参将一职,防守宁波、绍兴、台州三郡。嘉靖四十二年(1563)升为都督同知,代俞大猷为总兵。戚继光和俞大猷是最著名的抗倭英雄,号为“俞龙戚虎”。历史上戚景通在戚继光袭职后即去世,《抗倭英雄戚继光传》则将他去世的时间延至戚继光抗倭之后,以体现戚继光成长的家庭影响。在所有的影视剧中,戚继光都是光辉夺目、近乎完美无缺的高大形象。他刚直不阿,“国事无私”。如《抗倭英雄戚继光传》中的胡宗宪是赏识、提拔和保护他的恩主,但当他得知胡涉嫌贪污时,就想上本参奏。《少林僧兵》中的刘千户是他的顶头上司都督万表的表弟,但戚继光查出他通敌后,坚决将他斩首。对自己的亲人,他更加严厉,在电影《戚继光》中,他忍痛处死了违反军令的独子戚印。《抗倭英雄戚继光传》中将违法的妻弟王印斩首,即便亲舅刘将军,也因违法而被打了20军棍。但他对百姓却宽厚仁爱,有次在暴雨中行军,他命令将士原地休息,附近百姓纷纷前来恳请进屋避雨,他婉言谢绝。他不但善于治军,是个杰出的统帅,而且文韬武略,坚毅果敢,勇于创新。针对倭寇令人恐惧的蝴蝶阵和长刀,他设计出克敌的“鸳鸯阵”和“狼筅”。他武功高强,曾三箭退敌,独闯倭巢。《倭寇的踪迹》中戚继光虽未出场,但其实表现的主题就是戚继光提倡的反对故步自封、勇于革新的精神。郑若曾指出:“倭奴之胜我专以术也,即以其术还治其人,不必用古兵法,蔑不胜矣。”[24]戚继光曾对日本长刀认真研究,写成“辛酉刀法”,与俞大猷一起,推动大量仿造、改良日本倭刀,使其成为明军的主要装备之一。而在《倭寇的踪迹》中,戚家军旧部梁痕录和左偏使手持经戚继光改造的“倭刀”前来挑战四大门时,不但遭到拒绝,而且把他们当作倭寇进行围捕。其实,在晚明士林中,唐顺之、胡宗宪等人都是著名的倭刀收藏者,唐顺之、汤显祖等文人都写过赞誉倭刀的诗文,但他们并未受到当时舆论的批评。

戚继光曾写诗云“封侯非我意,但愿海波平。”[25]这两句诗是戚继光题材影片的题旨,体现他忘身报国的崇高精神。《抗倭英雄戚继光传》中戚继光还说“自古有国才有家。”他怒斥汪直道:“狗不嫌家贫,子不嫌母丑。”影片通过戚继光等英雄形象的塑造,宣扬了爱国主义的主旋律。

《抗倭恩仇录》则塑造了文官抗倭英雄吴时来的形象。吴时来《明史》中有传:“嘉靖三十二年进士。授松江推官,摄府事。倭犯境,乡民携妻子趋城,时来悉纳之。贼攻城,骤雨,城坏数丈。时来以劲骑扼其冲,急兴版筑,三日城复完,贼乃弃去。”[26]可见当时知府空缺,吴时来以推官代摄府事。影片为了增加戏剧冲突,凸显吴时来不畏艰难、坚决抗倭的斗志,添加了一个与严嵩有亲戚关系的谈知府及好酒贪杯的守备张如海,两人最终都被吴时来的坚韧执着所感化。影片还通过药店老板女儿尹咏梅和乞丐狗子两人,将吴时来与底层社会勾连起来。最后他率领全城百姓,众志成城,击败了来犯的强大倭寇。

历史上亦正亦邪的胡宗宪则是另类抗倭英雄。胡宗宪生前死后一直饱受争议,他歼灭渠寇,挽救了数百万生灵;而他之所以能成功,又与得到内阁首辅严嵩的支持是分不开的。严嵩倒台后,胡宗宪为人参奏,系狱自杀。隆庆年间得到平反,万历年间因援朝抗倭,鼓舞士气,为他举行了国祭。但至清代,东林党人的思想主导了《明史》的修撰,他们更重视道德维度,胡宗宪再次受到非议,在有的文学作品中,胡宗宪甚至被描写成通倭的汉奸。胡宗宪入狱和死后,当时很多江浙文人为他鸣不平。王士性《广志绎》云:“故论浙中倭功,当首祠胡公、谭公以及俞、汤、卢、刘、戚等。”[27]茅坤、何良俊、朱国祯、郎瑛等人都发表过类似的观点。周清源在《胡少保平倭战功》中认为胡宗宪剪灭倭奴,救了七省百姓,立有大功。后来鸟尽弓藏,死得冤枉。说他日费斗金,完全站不住脚,“征战之事,怎生铢铢较量,论得钱粮?”他攀附严嵩情有可原,“英雄豪杰任一件大事在身上,要做得完完全全,没奈何做那嫂溺叔援之事,只得卑躬屈体于权臣之门,正要谅他那一种不得已的苦心,隐忍以就功名,怎么絮絮叨叨,只管求全责备!”张鼎感叹道:“不贿则身危而功不成,贿则幸成功而受恶名以死。疆场之臣难言哉,盖千古蹈斯弊也。”[28]何乔远说:“自古未有权臣在内而大将能立功于外者,道在委蛇矣。”[29]这些说法基本符合事实。据谈迁《国榷》记载,倭酋毛海峰归附后,胡宗宪“乞加重赏”。[30]嘉靖三十五年(1556)七月,为解桐乡之围,胡宗宪馈送徐海黄金千两,缯绮数十箱。[31]为诱降王直、徐海,奖励作战有功将士,胡宗宪出手大方,所费甚巨。因此,当有人诬他“侵盗军饷”时,胡宗宪上疏抗辩:“臣为国除凶,用间作饵,不有小费,不可以就大谋,而忌者遂缘此生奸,指为侵扣,臣诚不能以危疑之迹自埋于谗谤之口,乞且赐罢,以待分论少明,然后东西南北惟上所用。”[32]在他请求下,朝廷命浙江巡按崔栋申勘“侵盗军饷”事,嘉靖四十年(1561)五月,崔栋将调查结果上奏说:“宗宪无他,且言军中所恃以鼓舞人心者财耳,其中用间行饵,贾勇赏谋,鼓舞之术居多,若使尺寸之间尽以绳墨约之,宁建有今日哉!以臣之愚,宗宪可原。”[33]当然,胡宗宪有其自身的缺陷,他行贿严嵩,弹劾张经,陷害俞大猷,尽管如此,瑕不掩瑜,胡宗宪仍不失为抗倭做出巨大贡献的英雄。除《少林僧兵》外,《荡寇风云》《抗倭英雄戚继光传》等影片都注重展示多面相的胡宗宪,表现他在复杂的政治斗争中的周旋、挣扎、委屈及担当,当然,其性格的刻画还可以再细腻些,有的影片还有拔高之嫌。

除朝廷文武官员外,抗倭英雄中还有民间人士,其中最重要的就是南北少林寺僧。

《少林僧兵》写兵部官员李忠诚押运一笔抗倭军费送往前线,但同僚中有人向倭寇通风报信,李忠诚为防止倭寇劫夺,将船弄沉,躲进梅家村。登州卫指挥戚景通接到上级命令,尽管儿子戚继光再三请求,仍只能按兵不动,眼睁睁看着倭寇洗劫梅家村。几个少林行脚僧路过劫后的梅家村,发现有一个幸存的男孩小顺,将他带到少林寺,与另一个男孩小福一起,落发为僧,小顺法号为月空,小福法号为月文。其后故事就围绕着梅家村事件而展开,戚继光继承父职后,立志剿灭倭寇;月空苦练武功,决心为父母报仇,并因为戚景通坐视不救而怨及戚继光;而李忠诚被倭寇抓去,其女李若兰则四处寻访父亲。影片把抗倭与佛法统一起来,强调佛法不离世间觉,救国护民。影片着意突出少林寺僧在抗倭中的功绩,月空、月文帮助戚继光训练士兵,甚至把“狼筅”兵器和鸳鸯阵法的发明权也归于他俩。影片结尾,月空率领三十棍僧,冒着必死的决心深入敌后,毁掉了倭寇的佛郎机,炸毁了倭寇的堡垒,全部壮烈殉国。月文一直没有出家的打算,他四处寻访父母,当他发现汪直是自己的亲生父亲后,放松了警惕,被汪直所利用,害死了师父大脚僧,致使精神一度崩溃,但最后振作起来,放走了李忠诚父女,脚筋被毛海峰砍断,最终皈依佛门。

《南少林荡倭英豪》写嘉靖二十九年(1550),倭寇偷袭西安寺,石井镖局总镖头林钦和妻子被杀,其大儿林展翔和三儿林展浩被僧兵救下带回南少林,二儿林展鹏被倭兵掳走,倭酋三枝图田收其为养子,改名“三枝乱步”。从此,林家三兄弟的命运与国家命运联系在一起,在国仇家恨中演绎着跌宕起伏的人生,兄弟情、儿女情、家国情三大主线相互交织。

展翔本有很高的天赋,自幼文武双全,但在目睹了父母惨遭杀害后,产生了严重的心理阴影,他被带到少林寺后,精神委顿,一心想逃避现实,后来干脆离开少林,装成哑巴,四处流浪,为人打工。其间,他数次遭遇倭寇,死里逃生,亲眼看见倭寇肆意屠戮,轮奸喜欢自己的妓女紫菱,将自己暗恋的茶园老板女儿陆燕怀残忍折磨至死。后来他终于奋起反击,找回了原来的自己,组织乡勇抗倭,在歼灭倭寇后剃度出家。展浩原是一个顽皮的小孩,家变后避入少林,苦练武功。方丈让他在一千株水仙上雕刻心经,展浩由此逐渐领悟到佛法,认识到自己学武不仅仅是为报私仇,而是拯救一个民族的苦难。他最终练成武林高手,成长为抗倭领袖。最后也遁入空门,成为一代宗师。

与《少林僧兵》比,《南少林荡倭英豪》处处通过僧兵与官军的对比,突出少林僧兵的赫赫战功,明军将领或临阵脱逃,或抢夺战功,影片还塑造出一个类似诸葛亮的军师渡厄大师,南少林寺俨然成为抗倭总指挥部。《少林武王》则通过主人公戚少正将南北少林串联起来。戚少正是戚继光的儿子,先在北少林寺学艺,不久,戚家遭到司礼大太监童大宝的陷害,满门抄斩,少林寺为保护戚少正,方丈被烧死,少林寺被焚毁,戚少正在三脚僧的帮助下,幸而逃脱,投奔北少林方丈圆照,圆照教习戚少正武功,将北少林的腿法与南少林的拳术结合起来,重建戚家军,最后彻底消灭倭寇和童大宝。

抗倭英雄中还有不少民间侠客。如《忠烈图》中的民间高手伍继园夫妇伪装投诚,深入虎穴,探明路线,帮助俞大猷剿平倭寇,自己则壮烈牺牲。《战神滩》中杭州萧总兵之侄萧峰,带领一伙侠客,在神滩设下埋伏,全歼倭寇,侠客们也大多战死。《抗倭奇侠传》中抗倭将领朱纨和张经被严嵩害死后,其儿女朱铁桥、张若娴继续抗倭,他们结识了民间侠客杨天纵、郭问梅等,共同组成民间抗倭武装力量,最终击败倭寇。《江南平寇记》中钦差大臣柳远山的护卫石头与民间义士等一道,粉碎了勾结倭寇、妄图篡位的镇南王的阴谋。《新忠烈图》则基本模仿《忠烈图》,塑造了盐贩子曹鼎的英雄形象,他起初独自杀倭,不愿参加官军,后被朱纨收入帐下,共同抗倭。在消灭倭酋波多金后,朱纨被劾自杀,曹顶继续组织民团抗倭,最后战死。此外,抗倭英雄中还有社会最底层的人,如《千洞岛抗倭记》中的陈金满原是个喜欢坑蒙拐骗的浪子,在倭寇血洗千洞岛附近村落,杀死他的母亲、爱妻及师父明一道长和全部岛民后,他才奋起反击,带领几个弟兄炸毁了倭寇的巢穴,与倭寇同归于尽。《抗倭恩仇录》中的狗子原是乞丐,在松江城被倭寇包围后,他冒死出城请来援兵,又将倭寇的粮草全部烧毁,最后献出了自己的生命。还有一些是有瑕疵的英雄,如《少林僧兵》中一心客栈的老板娘孙海清,曾与倭寇做生意,做过内奸,他哥哥孙海啸也加入了倭寇,后被倭酋毛海峰强暴,自此洗心革面,化身黑衣女侠,破坏了很多倭寇在宁波的联络点,将缴获的物资悄悄送到戚继光的军营。李若兰为了寻找父亲,也曾出卖过戚继光,在遭到父亲痛斥后,她知耻后勇,以身犯险,救助戚继光,又为戚继光画出了航海图,筹钱帮戚继光建立水师。这些人尽管曾因为种种原因,犯过大错,但终于醒悟,为抗倭做出了力所能及的贡献。

总之,上述抗倭英雄身份不同,性格各异,表现出全国人民同仇敌忾,共同抗倭的壮丽景观,大都塑造得骨肉丰满,栩栩如生,真切感人。尤其难能可贵的是,即便是倭寇,影片也没有把他们简单化、脸谱化,而是力求做到银幕形象呈现与历史真实之间的逻辑勾连。如《荡寇风云》中的武士熊泽和浪人木幡,虽然都是倭酋,但性格志趣不同,熊泽志在效忠藩主,木幡则通过烧杀抢掠来满足其兽欲,两人既有合作又有矛盾冲突。后藤副将则熟知兵法,老谋深算,与戚继光棋逢对手,他在临死前,嘱咐仓皇逃跑的后藤少主以后不要再痴心妄想吞并中国,两国应和平相处。其实在明代历史文献和文学作品中,倭寇的形象就有血有肉,如《筹海图编》卷九中说王直:“少落块,有任侠气。及壮,多智略,善施与,以故人宗信之”。[34]在《三刻拍案惊奇》第七回等小说中,作者甚至借王直、徐海抨击朝政腐败和社会黑暗。这些描写,较之一些现代抗日剧中日寇既残暴又愚蠢的刻板形象更真实可信。《南少林荡倭英豪》中还集中描写了“真倭”与“假倭”之间的矛盾冲突,“真倭”始终不信任汉人身份的“假倭”,而“假倭”也留有一手。如三枝乱步坐视直江措战败,借刀杀人,后来又杀死养父三枝图田。这些描写,都是明代抗倭史的真实反映,胡宗宪就曾利用倭寇之间的矛盾,采用离间计歼灭了汪直、徐海等巨寇。

三、娱乐价值的兼顾

明代倭乱影片立足于中国民族传统文化价值观念进行记忆重述,讲述保家卫国的故事,有利于增进国民的爱国心和自信心,隐喻着日本对中国的野心由来已久,但总以失败告终的历史警示。当然,因为英雄人物的塑造被赋予了一种积极的政治建构作用,并服务于现实政治,导致了戚继光的形象塑造有些扁平化。《抗倭英雄戚继光传》《少林僧兵》等影片为了突出戚继光的刚直,反而给观众留下莽夫的印象,而俞大猷则熟谙官场潜规则,《少林僧兵》中俞大猷告诉戚继光道:在这样恶劣的条件下抗倭,你必须做出适当的改变。戚继光的形象塑造与历史情境有一定程度的脱离,没有把人性的复杂性表现出来。在那个时代,若不遵从腐败官场的运作逻辑,则难以立足,更谈不上建功立业。小说《戚南塘剿平倭寇志传》就适当展示了戚继光不完美的一面。戚继光晚年因受张居正案牵连而罢职,贫病而死。《明史》中对戚继光和俞大猷的评价正与影片相反,说戚继光“与大猷均为名将。操行不如,而果勇过之”。[35]所谓“操行不如”,即指他攀附胡宗宪和张居正等政要,戚继光想变革强军,倘若没有朝中大臣的支持,是无法实现目标的。

另外,有些影片的情节编造及历史人物定位也不合情理,如《抗倭英雄戚继光传》中戚继光率兵从山东长途跋涉去解救被数十个倭寇围困的南京城,令人难以置信。又说徐文长写《狂鼓史》是影射严嵩,徐海投降后编入明军,舍身救蒋洲而战死,嘉靖是一个勤俭的皇帝,如此等,明显悖于史实。还有《倭寇的踪迹》中的波西米亚女子、《江南平倭记》中曹顶与倭寇拼杀时剑不出鞘,直至恋人被倭寇杀死才出剑,皆令人莫名其妙。尤其是《少林僧兵》中丑化杭州都督万表,说他是严嵩死党,表弟刘千户是倭寇的奸细,在刘千户被戚继光处决后,他公报私仇,克扣戚家军的军饷,甚而欲借倭寇之手除掉戚继光,但历史上的万表为抗倭做出了重要贡献。这一虚构,完全没有必要,表现出作者不尊重历史的轻率态度。

早期倭乱题材影片比较注重音乐、画面的审美性,融入了戏曲元素,如《戚继光》《忠烈图》等电影。《忠烈图》中险峻伟岸的海边美景,急促的戏曲鼓点,笛声传信,林中下棋,张弛有度,如诗如画的美景中暗藏杀机,颇得中国美学的神韵。但大多数影视剧的制作,或多或少受到商业化的冲击。武打片在中国观众中可谓长盛不衰,有些倭乱影片的出品时间又正在武打片热播之际。历史上俞大猷是少林弟子,少林弟子又参与过抗倭,这些因素,使得很多倭乱题材影片都被拍成了武打片。影片很重视武打场面的设计,邀请国内外武术高手加盟,但结构落入了比武决胜负的俗套,而且武打场面过多,双方排兵布阵和运筹帷幄的描写较少,武打之中又掺杂着儿女之情,在很大程度上冲淡了抗倭主题。如《少林僧兵》中少林和尚的爱情戏,剧中反复渲染,主题歌《一百万次想你》不断响起,有网友甚至嘲笑说片名应改为“少林泡妞记”。《南少林荡倭英豪》中不但有很多男女情感戏,而且为了突出少林抗倭功劳,有意贬低官军,基本把抗倭功劳全记在少林名下。有关林氏兄弟的恩怨情仇也占比过多,喧宾夺主,弱化了抗倭主题。这些都是为迎合观众,制造娱乐效果而设计的,有消费历史之嫌,以致未能将抗倭题材拍成史诗般的巨作,成为明代倭乱史的文化载体,让人们细腻地感知那段历史,铭记并反省。

——明代嘉靖大倭寇的形象》