走进璞真白族扎染博物馆

●

“玉之未琢者为璞,或指蕴藏有玉的石头;亦喻人之天真状态,质朴,淳朴。”

璞真白族扎染博物馆位于大理市喜洲镇周城村滇藏公路61号。这地址有些特别,不若常见的某街某号,而是直接以“滇藏公路”冠号,如此,便有了地理空间上的阔大感。在这阔大的空间中,博物馆是一个点,位在具体的某处:61号,可寻可触。馆院古色的木门侧过街面,向着巷道而开,巷道的墙上,挂满了花色各异、尺幅不一的扎染壁挂,向着街道,迎进满巷春光。

白族扎染技艺的第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人张仕绅的讲解是从门外就开始的,扎染的历史,扎染的概况,博物馆的由来,进了院门,就把一行人往右侧的展间里带,开始进入扎染的详细历史。听着讲解,2006年5月,白族扎染技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,2007年6月,张仕绅便入选为第一批国家级非物质文化遗产白族扎染技艺项目代表性传承人。这些难得的努力进入耳中。1941年出生的张仕绅在世俗的光阴里已届古稀之年,而面对千年的白族扎染技艺,此时他还依然春光灿烂、精神灼灼,事实上,以他讲解的音量,完全可以不用扩音麦。

展厅门外阶下是一方天井,齐院门靠巷的照壁粉墙正中写着四个墨字:艺林藏秀。壁下倚墙盆花簇簇,花木嫣然。在天井的顶上,横向搭了数幅用长杆从两侧穿挂的蓝白迷彩的长幅扎染,几乎遮住了整片天空,每一幅长布的中间都向着院中凹下来,不时随风拂动,抬眼望去,仿若“天女牧羊”般的万云祥集之景,而在层层“粼云”之上,犹现出片片“蓝天”。

院子的西厅正中是一道过厅,穿过去,里面又是一重天井。这天井却不若外面,而是以相同尺寸、不同图案的青白扎染方布铺地,每幅上面覆以尺寸相应的钢化玻璃,拼缝处横平竖直,正所谓井井有条。天井正中设两层红漆圆台,上立男女老少穿扎染民族服饰的模特多人。圆台正中立一柱,柱上赫然穿着三只从下到上尺寸依次缩小的红色升(生)斗,每只斗侧四面雕花,一斗雕莲,寓意连升三级;二斗雕牡丹与瓶,取其富贵平安;三斗雕蝙蝠,意味有福有禄。四面各屋及檐下又是各布展,檐下墙壁上各嵌以精美的圆形木雕。这三坊一照壁、四合五天井的传统白族院落,屋院严整,层层递进,门户精美,处处雕花,各个展厅便依序从外向里,徐徐展开白族扎染的前世今生。“扎染源流”“扎染世家”“精品展示”“繁花似简”“扎染体验馆”,我们一个展厅一个展厅向里走,于是,一寸一寸,见出了这“璞”之质,这“真”之怀。

这“璞”,是光阴久远。扎染,古称“绞缬”,据史书记载,东汉时期,大理地区就有染织之法。唐贞元十六年,南诏舞队到长安献艺,所着舞衣“裙襦鸟兽草木,文以八彩杂革”即为扎染而成。明清时期,洱海白族地区的染织技艺已达到很高水平,出现了染布行会,明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。到民国时期,大理地区居家扎染已十分普遍,以一家一户为主的扎染作坊密集而著称的喜洲成为名传四方的扎染中心,以至“家家有染缸,户户出扎染”。至当代,喜洲镇周城村更是成为远近闻名的手工织染村,“周城”的名字,与扎染这一古老的染织技艺相融相成,连为一体。

这“璞”,是自然色味。据介绍扎染的染料为苍山所出的植物染料,有板蓝根、艾蒿、红花、杜仲、大黄、黄芩、紫草等,其中,以板蓝根渍染的蓝底白花扎染,是白族扎染的传统和主题。观看染料的制作过程,见须先将板蓝根的茎叶裁切成段,放入缸内以适量水和石灰浸泡后,以木棒搅拌捣杵,在这一天里两至三次,直至将茎叶捣碎,汁液浸出,再经后面十日左右的发酵后,将其中渣滓滤出,染料即为告成。染布的时候,以布料入染次数之多寡,每染一次,色深一层,是为“青出于蓝”。染出的布料,青者是苍山之青,蓝者是洱海之蓝,白者是苍山之雪,而那些纷繁多姿的图案,便是这苍洱大地上不凋的花。

这“璞”,是原初温度。织布、制染料、绘图、制版、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、漂洗、碾布,一块扎染布的诞生,原来里面的每一道工序,都带着指尖的温度。尤其是绞扎和浸染两道核心工艺,更全在于操作者手上的掌握。绞扎,又名扎花或扎疙瘩,只见巧手的妇人将印有花纹图案的布料用撮皱、折叠、翻卷、挤揪等方法,使之成为一定形状,而后用针线一针一针地缝合或缠扎,将其扎紧缝严,缝扎完成的一块块布料,就变成了一串串“疙瘩”。另一个人而后浸染,将“疙瘩”布用清水浸泡后放入染缸里,经一定时间后,捞出晾干,再复入缸浸染,如此反复,直到色值达到预期。由于在手工缝扎过程中的针脚不一,以及染料浸染程度的不同,染出的布料,绝少有一模一样的两块,为此,几乎每一块扎染的布料,都是独一无二的艺术作品。现今的扎染,除了布料不再用手工织,其他工序依然大抵如旧。璞真扎染坊生产的扎染服饰和工艺品,它们有一个温暖的名字:妈妈制造。就在此际,在进博物馆第一个院子西厅的檐下,便有一对看似母女的白家女子,正专注地将白布摊在膝上缝扎“疙瘩”,将这灿美的春光,一针一线,缝扎成岁月的美好图样。

这“璞”,是时光情怀。在进博物馆第二个院子的西厅里,展出的是大理这片土地上传承久远的各种非物质文化遗产,里面囊括了锡器、银器、下关沱茶、瓦猫、剪纸、剑川木雕、土陶、刺绣、甲马、面塑等灿烂文化的传承以及制作技艺,一一映现出这片苍洱大地的历史风貌、文化图景。从这展厅右转,过道旁一方敞开的展台,上置一台古旧的木架手工织布机,一片天光从高处泄下来,落在织机上面,机上的一匹白布正织到一半,机前的高凳暂时空着,似乎,只等着母亲从厨间回到机前,这匹白布就要刷刷地往下织下去,时光,就要在织机的嗒嗒声里回到那些粗璞的过往。

璞素,璞拙,璞玉浑金,抱璞守真。往往,这世间事,非抱璞心者不能成,抱璞而行,初心不殆。璞真白族扎染博物馆的创办者、璞真扎染坊坊主段树坤、段银开夫妇便是如此。“扎龙扎凤扎三春锦绣,染花染草染七彩人生。”当这两个各自出于扎染世家的人走到一起,扎染,便成了他们共同的人生。1998年,夫妻二人重建起祖上传下的家庭作坊“璞真染坊”。段树坤绘图制版,段银开负责创新针法和扎花技艺,夫妻二人共同完成的作品多次获得奖项。2018年5月,段银开入选为第五批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

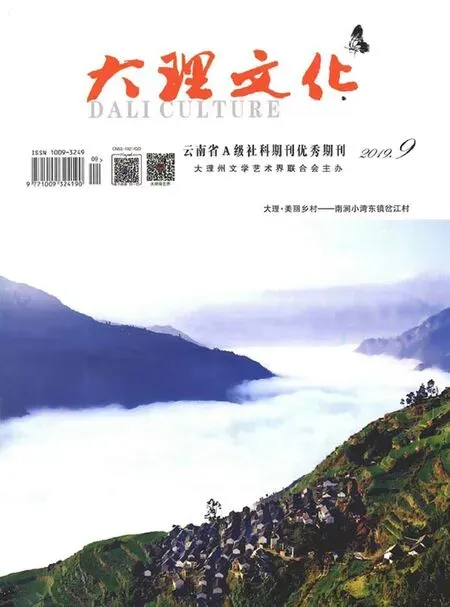

杨劲韬/摄

回想2008年,段树坤收购得当地一处老厂房,欲将其改建为以白族民居三坊一照壁、四合五天井为基本建筑形式的扎染博物馆。夫妻二人在村内挨家挨户走访收集、挖掘、整理、抢救传统扎染图谱1800余张、模版3600余块、传统扎染作品700余件,使大批珍贵民间藏品得到保护和展示,在当地文化部门的帮助扶持下,展馆成为国内第一间专业的扎染文化博物馆。2015年,博物馆开始试运行,馆、坊一体,前院展览,后院生产,将扎染文化展示与生产制作示范相结合,推向旅游市场,并先后成为国内多所大学的教学实训基地。此时,时间已近正午,而段树坤还不能去吃饭,就在染坊的楼上,正有一班从北京来的大学生在操作学习扎染技艺,他得去现场指导着他们。

这时,阳光有些烈起来。有如春花一样皎然的女孩买了洱海蓝的扎染裙,穿着从门内走了出来,不经意,便将这整个的春天,都收进了那一湖洱海的波光中。