金课视域下网络课程学习结果分析

谢 伟,熊小丽

(1.广西大学 教务处、教师教学发展中心,广西 南宁 530200;2.广西中医药大学 学生工作部(处),广西 南宁 530200)

一、研究的背景及意义

在互联网技术发展的浪潮中,数字教育资源逐渐丰富,在线课程质量逐步提高,网络课程逐渐走进高校校园,越来越多的学生通过选修网络课程获得学分,进而毕业。在“互联网+教育”模式下,无论是MOOCs、SPOC,或是翻转课堂,都展现出了各自的生命力与独到之处[1]。与传统课堂相比,网络课程平台给学生提供了一个不限时间和空间的学习机会,同时自定步调的学习过程让学生学习更加自由和宽松。在这样的环境下进行的网络自主学习,学生的最终成绩能否反应其真实能力?网络课程的学习结果与传统课堂中的学习结果对学生的评价是否一致?网络课程如何践行?教育部部长陈宝生提出,对大学生要有效“增负”,要提升大学生的学业挑战度,合理增加课程难度,拓展课程深度,扩大课程的可选择性,真正把“水课”转变成有深度、有难度、有挑战度的“金课”[2]。面对时代的要求,怎样才能让网络课程的学习结果经得住“金课”的检验?

对教务管理部门而言,尽管学习成绩不是检验学生发展和教师教学内容、教学方法、教学策略的唯一标准,但是成绩也能大致反应出一段时间内学生对知识的掌握、教学者的实践教学和理论教学情况[3]。本文首先分析某校课程成绩的整体情况,进而分析全校选修课成绩情况,最后对学生的成绩进行统计,通过对比与传统面授课程学习结果的差异,反应当前网络课程学习结果的特点,进而为网络课程的进一步发展提供参考。

二、某校一学期课程总评成绩统计

课程的建设是教育进程中最微观、最广泛的问题之一,只有高品质的课程才能培养高素质的人才,为了了解网络课程授予学生知识的同时对学生的评价是否客观、全面,本文首先统计某校在2018-2019 学年第一学期开设的2221 门课程成绩的平均分,对课程的总体特征参数进行计算,再选择146 门全校性选修课进行统计,最后对选修网络课程学生的个人成绩进行分析,研究网络课程对学生的评价与其他课程对学生的评价情况。

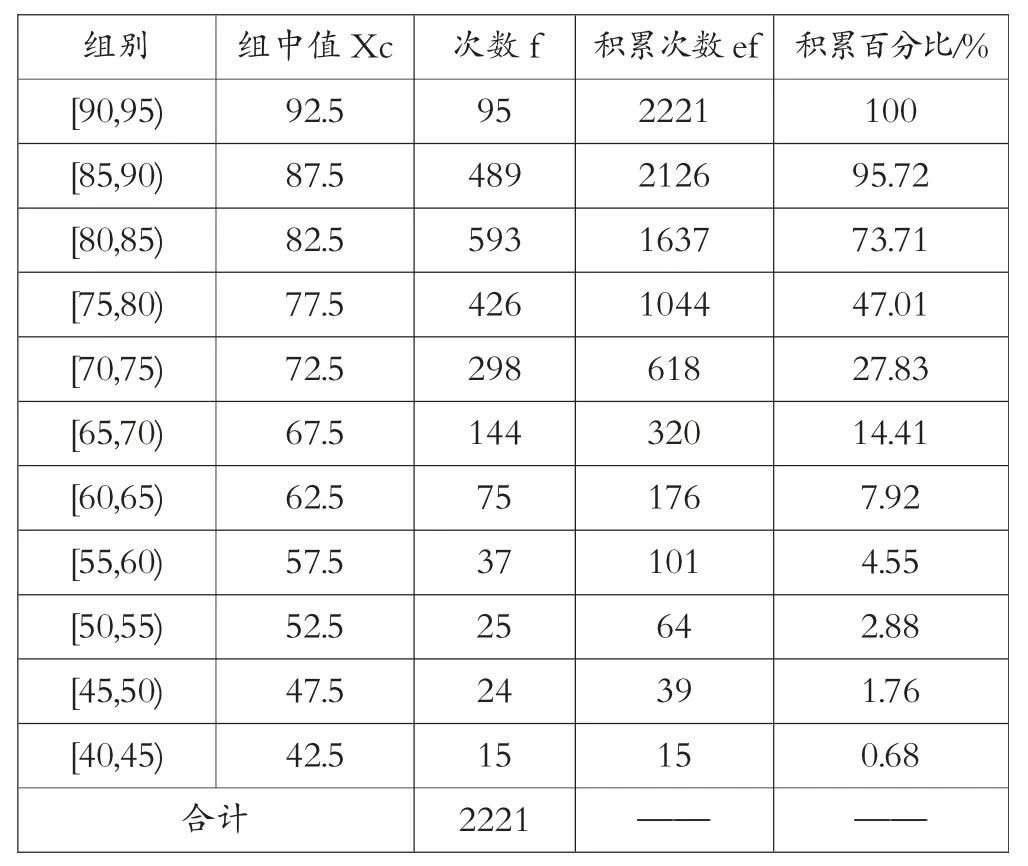

通过统计所有课程的平均分,并按照课程平均分高低次序进行排序,为了显示2221 门课程在不同分数段中的次数分布情况,我们对这2221 门课程平均分进行次数统计并使用Excel 软件进行数据分析,在该组数据中最大值是94,最小值是41,平均值是78,方差是82.78,因此确定该组数据的全距为53,组距为5,由此编制出表1 所示的该数组的次数分布表[4]。

表1 次数分布表

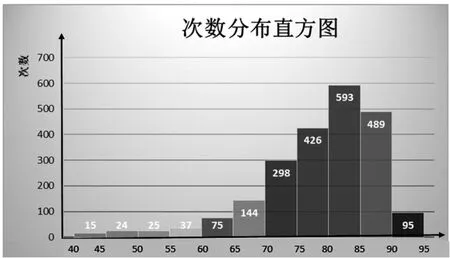

由表1 可知,该校2018-2019 学年第一学期的2221 门课程中,平均分低于60 分的课程频率是4.55%,共计101 门课程,平均分大于等于90 分的课程频率是4.28%,共计95 门课,同时次数最大的组别是[80,85)这一组,总计593 门课程。依据次数分布表绘制次数分布直方图(见图1)。

图1 次数分布直方图

由图1 可见,该校课程成绩平均分呈右偏态形状,在上限与下限范围内呈偏上限分布,总计1177 门课程处于80 分以上,占比52.90%,呈单侧拥塞形。综上所述,该校课程平均分总体水平高,但是分离度大,存在平均分低的课程。

三、某校全校性选课成绩统计

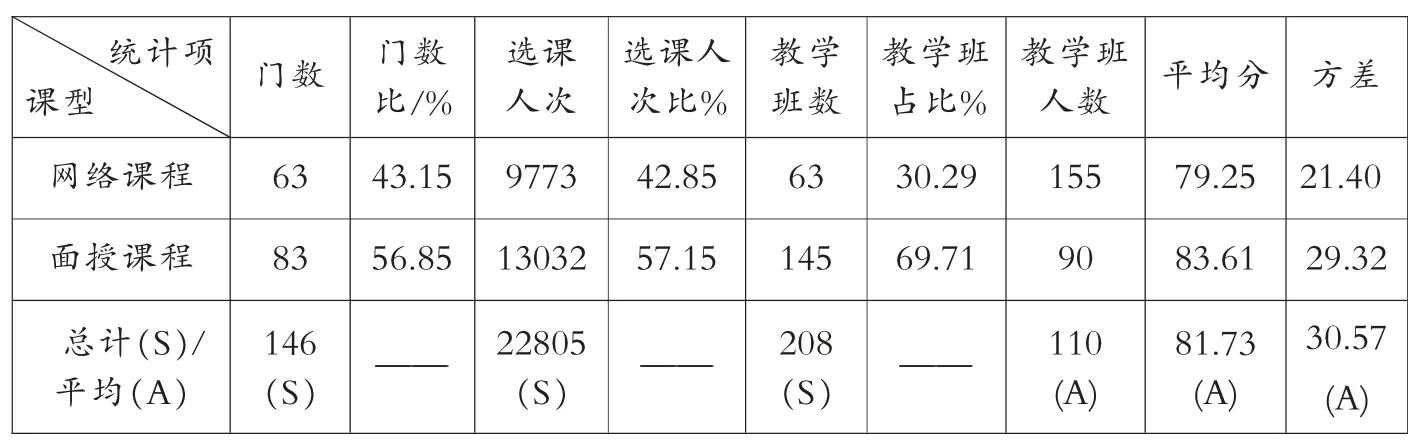

为进一步丰富学校通识教育课程体系,共享校内外优质课程资源,该校于2018-2019 学年第一学期继续开设网络通识教育课程(以下简称网络课程)。由于该校学生所修网络课程或学分是全校性选修课性质,因此选择该校的全校性选修课作为研究样本,对比网络课程与传统校选课授课成绩之间的差异。2018-2019 学年第一学期该校共开设146 门各类全校性选修课,选课总量是22777 人次,全校性选修课中网络课程与传统面授课程模式的对比见表2。

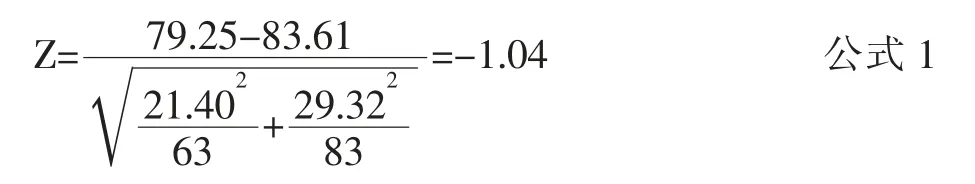

由表2 可知,该校网络课程在全校性选修课中的开课门数比与选课人数比基本一致,分别是43.15%和42.85%,说明网络课程和面授课程每门课程的选课平均人数基本一致,从教学班数来看,网络课程教学班数比是30.29%,教学班平均人数是155 人,面授课程教学班平均人数是90 人,体现了网络课程容量大的特点,说明通过网络课程的开设,能够有效减少教学班的开设,进而减少全校性选修课总的教师教学工作量。从平均分和方差的统计结果看,网络课程的平均分方差S1=21.40,面授课程的平均分=83.61,方差S2=29.32,二者的平均分和方差都较为接近,全校性选修课的平均分数u0=81.73,统计数量n1=63,n2=83。

由于统计数量n>30,属于大样本,所以采用Z 检验。由于网络课程与面授课程是两个不同的总体,是两个样本平均数,看其各自所代表的总体的差异是否显著,所以采用双总体的Z 检验方法[5]。计算网络课程与面授课程的Z 值:

因为|Z|=1.04 小于理论Z 值1.96,通过Z 检验显示网络课程与面授课程学习结果差异不显著。

四、学生个体网络课程学习结果

20 世纪90 年代以来,网络课程的教学模式作为学习理论、信息技术和教学实践的有机结合[6],在建构主义学习理论指导下,利用网络、人工智能等技术,逐渐进入校园。学生在网络支撑的环境下进行自主学习,学习过程中确立了自己的主体地位,学习内容避免了传统面授课堂学习情境下的时空限制,宽松的学习氛围和多渠道的协作交流能否促使网络课程学习结果更加优于传统面授课程的学习结果?

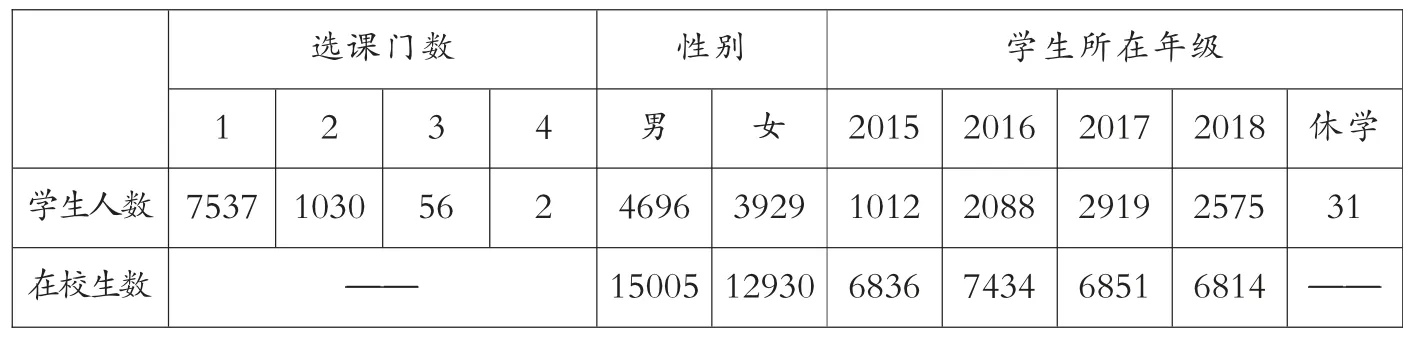

该校2018-2019 学年第一学期网络课程总选课量是9773 人次,总选课学生数是8625 人,学生具体选修网络课程情况见表3。从表3 可见,两名学生在2018-2019 学年第一学期同时选修4 门网络课程,选修网络课程的男女生人数比是119:100,该校在校生男女比为116:100,因此男女生选修网络课程人数比与在校生人数比基本一致;从学生所在年级看,毕业年级选修网络课程的人数较少,非毕业年级中2017 级选修网络课程的学生最多;在选修网络课程的学生中,有31 名学生在选择了39 门网络课程后办理了离校手续,其中16 人完成了18 门网络课程的学习,并最终获得全校性选修课程的学分。

表2 网络课程与面授课程统计

表3 选课学生情况

由于该校在《本科学生课程修读、考核及成绩管理办法》文件中明确指出,“为了检查学生的学习质量,学校采用课程学分绩点、平均学分绩点、加权平均成绩来衡量学生学习的质量,其中加权平均成绩=∑[(课程考核成绩÷课程考核满分值)×100×修读课程学分]/∑修读课程学分”。因此本文通过对2018-2019 学年第一学期选修网络课程学生的成绩按照学分加权平均成绩进行统计。

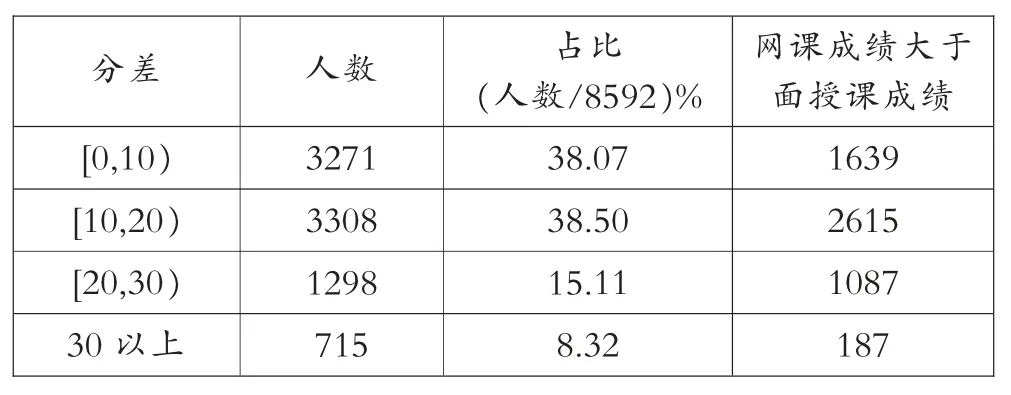

网络课程的选课学生数共计8625 人,由于其中33名学生只选修了网络课程,因此分别统计8592 名学生的网络课程学分加权成绩和面授课程学分加权成绩,统计显示5528 名学生的网络课程加权平均成绩高于面授课程的加权平均成绩,最大分差为69 分,分差平均值为14 分;将网络课程与面授课程分差按照大小进行统计,数据见表4。

表4 学生网络课程与面授课程差异

从表4 可见,网络课程与面授课程的成绩分差在[0,10)的人数是3271 人,其中网络课程成绩大于面授课程成绩是1639 人,占比50.01%,说明这一分差内网络课程的学习评价与传统面授课程的评价基本一致;分差在[10,30)的人数是4606 人,其中3702 人的网课成绩大于面授课成绩,占比达到80.37%,说明通过选修网络课程有利于学生获得比传统面授课程更好的成绩;分差在30 分以上的人数是715 人,其中网络课程成绩大于面授课程成绩是187 人,占比26.15%,这一分差范围内学生的网络课程得分情况不容乐观。

在选修网络课程的学生中,241 人是零分,表明这部分学生选课后没有参与网络课程的学习,在参与课程学习的学生中,126 名学生的成绩不超过30 分,表明其在学习过程中没有获得及时的帮助和督促。

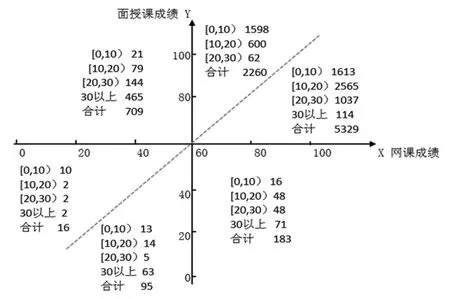

为了综合直观地描述学生成绩的特征,笔者以网络课程成绩值作为横坐标,面授课程的成绩值为纵坐标,坐标的原点以获得学分作为参考标准(X=60,Y=60)。用X、Y 两个参数可以确定学生成绩落在平面内的某一个象限内,而不同的象限内|X-Y|之间的差值越接近零代表学生成绩差异越小,统计结果见图2。

图2 学生成绩分布图

由图2 可见,共有7589 名学生成绩处于第一象限内,占比88.33%,其中分差在10 以内的学生人数是3211,占比42.26%,表明在第一象限内的学生网络课程和面授课程成绩差距平均值较小;同时有114 名学生的网课成绩比面授课成绩高30 分以上,说明在第一象限内的学生中,选择网络课程有助于提升该生整体的学分加权平均成绩;第二象限内的学生能获得面授课的学分,但未能获得网络课程的学分,共计709 人,说明学生对待网络课程的学习态度较为松散,对网络课程的学习结果不重视,不适于网络课程的学习;第三象限内的学生选课后未能获得网络课程和面授课程的学分,呈现出双低的局面,共计111 名学生,对这部分学生应该加强学习方法和学习态度的指导和帮助;第四象限内183 名学生能获得网络课程的学分,但未能获得面授课程的学分,表明网络课程在一定程度上满足学生的学习需求,丰富了学习的途径和手段。

综上所述,该校学生通过选修网络课程的学习更容易获得比面授课程学习更高的成绩,尤其是当同时获得网络课程和面授课程的学分时,网络课程与面授课程分差在10 分以上,其比例为6:1。

五、思考与建议

“互联网+教育”生态模式下,大学在推动和保障高质量网络课程进入校园中开展了诸多实践[7]。在实践中发现并解决了一系列问题,如学校冻结账号对恶意刷课的学生进行警告,不断对外挂软件进行清理等。

当前,进入校园的网络课程可分为学校自建型网络课程(即由学校出资租赁网络课程平台和资助本校教师开设课程)和购买型网络课程,但不论哪一种网络课程资源,学生最终都将获得学分进而毕业,因此对其要求应该是一致的。为了保障课程的高阶性、创新性和挑战度,抓住人才培养的质量和水平,提升网络课程的可信度,正如教育部高等教育司吴岩司长指出:“要调动各方积极性,为建设中国‘金课’提供五大保障,包括政策保障、组织保障、机制保障、评价保障和经费保障。”本文通过对某校一学期课程成绩分析,发现课程整体的平均分偏高,全校性选修课程中网络课程和面授课程相比,网络课程的平均分低于面授课程的平均分,从学生个人学习成绩看,通过选修网络课程更容易获得高分。

鉴于此,笔者建议:①在网络课程开设时,首先是要让学生慎重选课,选课初期既让学生明白网络课程各环节的截止时间,减少选课后放弃学习的人数,提高课程资源利用效率;其次在学习过程中应该提供更多的监督和帮扶,对于落下课程的学生及时提醒,对学习有困难的学生提供学习方法的指导,强化学习过程的管理,避免学生在宽松的学习组织中养成散漫敷衍的学习氛围,增强网络课程学习组织的凝聚力,提升网络课程授课教师的育人和教学能力。②建立网络课程督导机制,做好网络教学的监督与指导,应让督导员能够随时对任意一门课程、任意一段视频进行指导,同时能够查看任意一名学生的学习过程,避免网络课程教学成为一个封闭的、交互困难的“信息孤岛”。③提升网络课程的可信度,网络课程应突出过程管理,对学习过程的记录应该是客观的,学生为获得好成绩,就应该在学习上花时间,在观看视频的过程中不断思考和回答问题,这样才有利于学习效果的提升,使网络课程富有挑战性。