思维导图在小学低年级数学课堂中的运用

林梦媛

(漳浦县深土中心学校,福建 漳州 363200)

低年级学生由于受到年龄因素和心理特征制约,理解能力较差,学习中,以直观认知和具体形象思维为主,尚未熟练掌握科学学习数学的有效方法,依赖性和随意性较强。兼之教师长久以来形成的固有教学模式,特别是本本教学未能充分体现学生的主体性,在一定程度上压抑学生在主观能动性、探索精神和创新意识等方面的发展,以人为本的教育观难于落到实处。为开发学生学习潜能,笔者从学生实际情况出发,以“建构主义学习理论”为指导,以建立新型师生关系为出发点,以形成学生有效的学习方法为目的,尝试探讨将思维导图这一教学方法运用于小学低年级数学课堂教学中。

一、导图促学,夯实知识基础

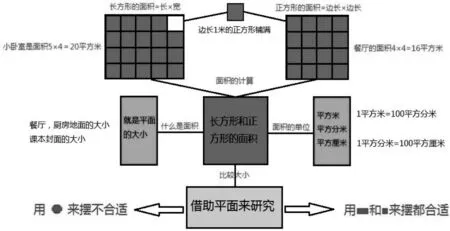

由于低年级学生受到自身经验和视野的限制,思维处于待开发阶段,理解能力较差,局限性较大。因此,教师在这个阶段要重视学生的思维方式、年龄特征和心理特点,力求化难为易,化抽象为直观,借助思维导图直观简易的特点,力求培养学生学习热情,兴趣和学会学习。[1]例如,在教学《长方形和正方形的面积》时,教师可以在温习、巩固长方形和正方形的形状特征、面积单位、进率后,依托文本或课件呈现小卧室和餐厅、课本封面直观图,由长方形和正方形概念导入长方形和正方形的面积概念的认识,帮助学生初步建立平面大小的空间观念,并相机提出长方形和正方形面积大小的比较(在此教师要巧设疑问,故意留下悬念,引发学生的探索欲望),在学生的求知欲受到激发时,教师要趁热打铁,顺势而为,紧紧抓住学生的学习动机、兴致,结合思维导图,引导学生根据所呈现的长方形或正方形的实际情况的不同,以边长1米、1分米或1厘米的小正方形为标准,采用分割法或排放小正方形方法,数形有机结合,一气呵成,完成长方形和正方形面积计算公式的推导。此中,教师可以按照课堂结构,侧重学生动手操作的指导,以化归的方式,通过思维导图直观形象地展现长方形与正方形的面积计算方法探究过程(如图1)。当中,学生手脑并用,在探索中获得学习方法,学会学习,准确把握学习内容,收获成功的喜悦。而且,教师在引导学生借助思维导图获得新知的过程中激发了学生的学习兴趣,引起学生的求知欲望,发展了学生的空间观念,培养学生的探索意识和创新意识,渗透了数学思想方法,增强了学生观察、分析、解决问题的能力,夯实知识基础,为数学知识的系统整理奠定坚实基础。

图1

二、导图为媒,整合知识结构

导图促学,是利用导图的直观形象作用,通过丰富的色彩、灵变的图形等因素,最大限度地调动学生的感官,引起浓厚的学习兴趣,获得知识,实现点的突破。但同时要遵循新课标要求的“把每堂课教学的知识置于整体知识的体系中,注重知识的结构和体系,处理好局部知识与整体知识的关系,引导学生感受数学的整体性”。因此,教师在教学过程中要充分调动学生的思维积极性,还应积极利用思维导图来建立数学的知识体系,帮助学生实现对数学知识的整体把握。例如,在完成《100以内加减法》教学任务后,有必要对本单元的知识内容加以归纳和整理,把《100以内加减法》的基础知识,涉及的进退位、连加、连减及混合加减等概念、形式与方法加以梳理,使之成为一个有机的、紧密相关的整体,让学生在深化理解的同时把握知识本质特征和运用规律。组织教学中,教师可以主题为中心,以具体问题为导向,如:“本课题包含哪些知识要点?”“这些知识点的前提基础是什么?”“怎样在具体情境(呈现教学需要的情景图)中,从不同的角度提炼‘和’与‘差’的具体问题?”“又是如何解决这些问题?”等,通过师生互动、生生互动,逐一呈现,直至将这一单元的知识通过思维导图进行罗列(如图2),把这些知识点有序、完整、清楚地展现在学生面前,让学生认识本单元知识框架,深刻理解两位数加、减两位数与两位数加、减一位数和整十数之间有着密切的联系,有效促进学生对《100以内加减法》的整体认知,并利用它解决数学实际问题,体现数学的应用价值。同时还应看到,虽然思维导图是一种教学辅助手段,但通过它的有效运用,不但学生的主体性得到凸现,数学素养和理性判断力得到更大提升,思维的缜密程度不断增强;而且学生主动性得到极大的释放。这种主动性的学习是促进学生不断进取的原动力,[2]同时唤起学生做数学的思想。

图2

三、导图为用,形成学习方法

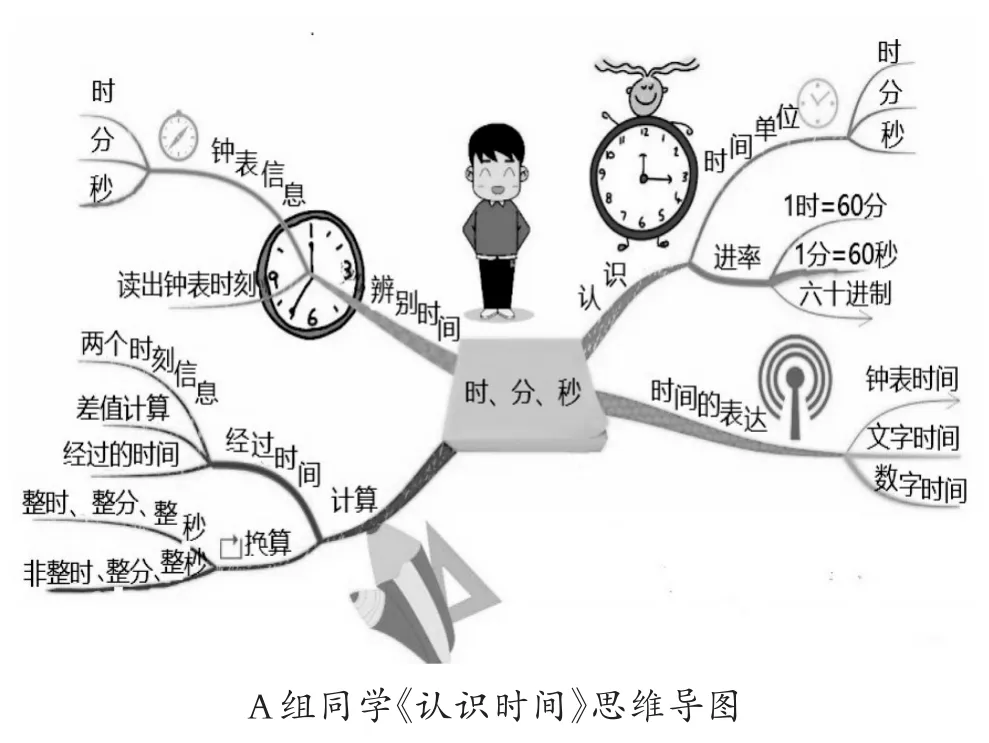

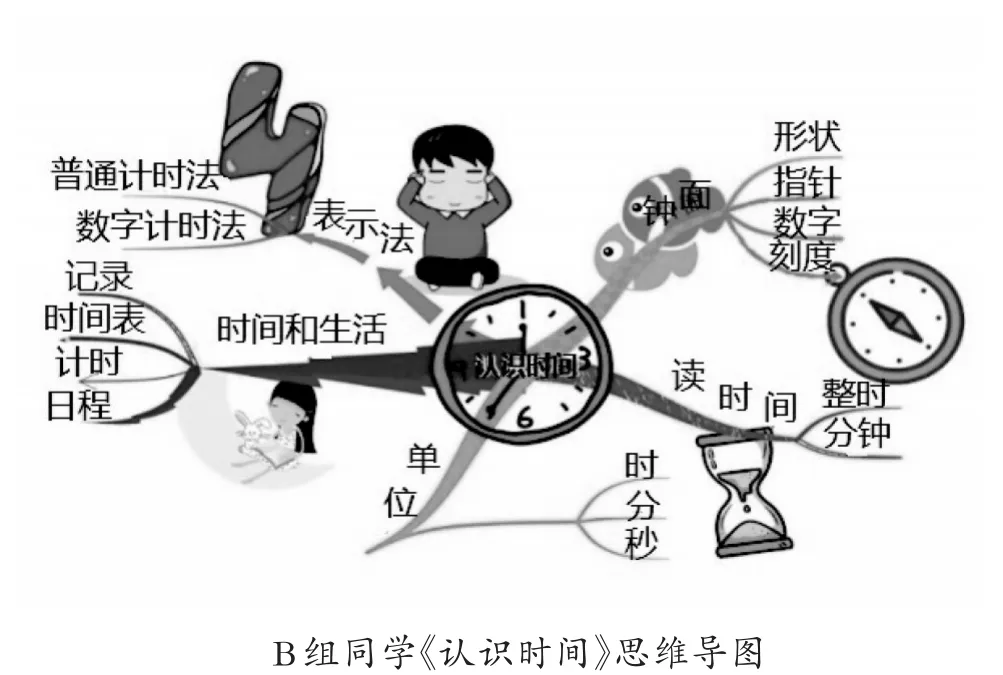

无疑,思维导图在学生数学知识的建构中具有重要的辅助作用,也无不体现了《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出的“学生学习应当是一个生动活泼的、主动的和富有个性的学习过程”。所以,教师在帮助学生归结和综合单元系统知识时一定要摒弃灌输式教学,而应以组织者的身份,指导学生树立自我解析知识和重塑知识结构的意识,实现思维导图从工具性到方法性的提升。由原来的“授之以鱼”转向“授之以渔”,使学生掌握一种新的学习方法,形成新的学习方式和技巧。[2]这才是最有意义的。因而,教师在教学过程中要引导学生根据知识内容的信息积极“画”出适合自己的思维导图,并自觉把它作为一种学习数学的有效工具,运用在数学知识的建构中。例如,《认识时间》这一章节梳理中,教师组织学生在课堂互动中完成对钟面、时分秒及其进制、时间表示法、时间与生活的密切关系等内容整体性认识后,将学生分组,提出“各组按照上述相关内容制作出时间规律的思维导图,并在规定的时间内现场展示并解说”的具体任务。

学生小组合作制作思维导图中,教师不时用激励性语言加以鼓励:

“看哪组合作得最好?”

“看哪组考虑得最全面?”

“看哪组把思维导图制作得最美?”

“看哪组的代表解说得最好?”

学生受到激励和鼓舞,自然兴致勃勃、热情饱满地投入到制作导图中,一张张导图随之跃然纸上。随后学生的展示与解说,扑面而来的便是异彩纷呈、惊喜不断。教师再加以指导,去伪存真,删繁就简,就能收获到一幅幅既可体现教材内容又简洁美观的思维导图(如图3:其中两组学生制作的不同的认识时间的思维导图)。如此,学生在教师的引导下自主利用导图梳理数学构,既培养学生的创新能力,也提高他们对知识的理解程度,在培养学生发散性思维的同时,提升学生知识建构能力,增强了学习自信心。当然,以建立小组学习的组织形式,树立了学生的主体地位,也能增强学生的合作意识和协作精神,从而制作最适合自己的思维导图来储存知识,构筑数学知识系列,这还是一种具有个性色彩和自我特征的学习方法。所谓没有最好,只有最适合,这将为学生个人以后的学习和创新奠定坚实的基础。所以,教师一定要以最富有激励性的教学方式,激发出学生自觉制作思维导图的热情和兴趣,自主合作学习,实现学生从课堂的“参与者”向“构建者”的角色转变。当然,一种学习方法的掌握和运用,又为今后数学知识点的突破和知识体系的建构提供有利的条件。

图3

四、结束语

由此可见,思维导图既是对教材脉络的整理,也是一个对抽象知识具体化的过程。教师在低年级数学教学中,要结合教学实际逐步引入简单实用的思维导图,采用教师引导,学生讨论,教师设计,学生填充的方式让小学生逐步认识和利用这一新的学习方法,让学生能够认识、应用并构建思维导图,学会学习,学会思考,逐步提升学习能力,打开数学学习思维。