基于执行力提升的岗位工作标准体系构建研究:以W公司为例

王 琴

(中国石化福建石油分公司,福建福州,350003)

岗位工作标准体系是对岗位进行全面管理的标准化系统,它是处于整个标准化系统(具体包括技术、管理和工作标准体系)中的一大子体系,是技术标准体系和管理标准体系的落脚点和承载平台,体现了对技术标准和管理标准中各项要求的分解。通过将企业战略、文化及业务流程层层分解到“到岗到人”,建立岗位工作标准体系,实现岗位管理的标准化、规范化,能有效提高各岗位员工的执行力,从而全面提升岗位人员的工作绩效,提升企业管理能力及水平,确保企业战略目标有效实现。

在标准化管理上,学术界和企业界有过众多的实践和探索,形成了完善的理论基础和方法体系。从泰勒的动作标准化、ISO质量管理体系到客户关系管理(customer relationship management,CRM)、 企 业 流 程 再 造 (busi-ness process reengineering,BPR)、企业形象识别系统(corporate identity sys-tem,CIS)连锁管理等,这些标准化管理基础理论为岗位工作标准管理体系的构建提供了充分的理论依据。[1]岗位经验与智慧是企业的宝贵财富,如何把每一个岗位人员的经验、智慧、方法、技巧持久的积累下来为后继者所用,如何把优秀员工的岗位经验和智慧变成大家可以共享的集体财富,这是我们所面临的一个难题。企业在实施岗位工作标准体系建设的过程中,须建立并形成岗位知识库的机制,为每一个岗位开发和建立知识工具箱。

一、W公司启动岗位工作标准体系建设的背景

(一)跨文化管理及体制变革的需要

W公司是由中国石化及其两个外方公司按55%、22.5%、22.5%的股比投资设立的中国境内第一家整体合资的省级成品油销售企业, 2007年7月24日正式投入商业运营。成立以来,公司在“创造最佳客户体验”的美好愿景和企业战略引领下,步入了新一轮的快速发展。放眼全球著名的跨国石油公司,之所以能够长久保持强大的市场竞争力,立于不败之地,其法宝就是制定并执行标准领先战略,掌握行业的话语权,成为游戏规则的制定者。2009年,公司在体制改革和精密调研的基础上,启动了岗位工作标准建设项目,着手建立基于执行力提升的全员岗位工作标准体系。

(二)促进执行力提升强化管理的需要

W公司各个层级的执行力不强,主要表现为企业战略执行难、文化理念落地难、制度标准执行难和管理决策执行难。究其原因,在于企业战略、文化理念、制度标准和管理决策,与岗位之间存在“执行黑箱”,使得有关要求难以落实到岗位。导致“黑箱”存在的原因在于:一是上下脱节,即企业经营战略与岗位工作目标之间脱节、企业的价值理念要求与员工自身的价值观念之间脱节、企业的制度要求与岗位的可执行性之间脱节、管理决策要求与员工的岗位职责之间脱节;二是能力欠缺,无论是知识技能、专业经验,还是工作质量、行为表现,许多岗位人员都难以胜任工作要求。由于岗位是企业的组织细胞,细胞不健康,整个肌体难以强壮,因此在某种意义上说,岗位能力低下才是制约企业执行力难以提升的本质原因。解决岗位执行能力问题是一个系统工程,如何通过合适的方式方法,使得企业内部舞台上的演员,即岗位,明确知道自己的角色定位(岗位使命)、唱腔要求(岗位职责)、表演程式(操作流程)、表演功底(操作方法和操作知识)、成名成角(职业生涯)等,从而有的放矢地有效提升自身的表演水平(执行力),成为企业标准化工作的重中之重。

二、实施过程和主要方法

为确保标准体系建设质量,W公司设计了科学严密、便于操作的构建流程。对企业使命、愿景、核心价值观、战略目标进行明确和定位,并以此为基点,建立部门职能说明书、岗位说明书和岗位工作手册的文本管理体系,彻底把企业战略和文化层层分解到各个岗位,形成标准的企业运营管理机制。具体将岗位工作标准体系构建划分为六个步骤:模型建构、编写规定、组织编写、信息化、实施落地、持续优化。如图1所示。

图1 岗位工作标准体系构建步骤图

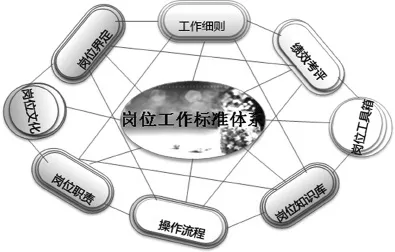

(一)建构岗位工作标准模型

首先,通过对岗位职责边界充分明确及对岗位流程全方位梳理,然后进行岗位操作的全面分解研究,W公司确定了岗位工作标准体系的构成要素,包括8个模块:岗位界定、岗位文化、岗位职责、操作流程、工作细则、绩效考评、岗位工具箱、岗位知识库。

图2 岗位工作标准体系构成图

简单而言,岗位界定是岗位该做什么不该做什么;岗位文化是按照什么理念进行岗位操作;岗位职责是利用什么方式区分权责范围;操作流程是按照什么具体流程来运转;工作细则是依据什么定量定性标准来工作;绩效考评是根据什么标准来考核;岗位工具箱是采用什么工具进行操作;岗位知识库是依据什么技术和方法操作。

其次,从系统论的角度出发,企业决策者对企业的输入是经营战略、经营目标、管理决策以及引进的各类管理方法体系;期待企业输出的是经营战略目标的实现,在输入与输出之间的转换过程就是企业的运营管理过程,而这个过程的关键是解决岗位执行力。[2]因此,以岗位构成要素为基础,将一个岗位分由两大部分即任职资格和工作描述,并从这两大部分展开,搭建起具有全局性、战略性及可操作行的“岗位工作标准模型”

(见图3)。

图3 岗位工作标准模型图

通过以岗位为管理单元、以任职资格为前置条件、以工作描述为管理对象,构建起互相联系,相互补充的岗位界定、岗位文化、岗位职责、操作流程、工作细则、绩效考评、岗位工具箱、岗位知识库这八大循环系统,一揽子解决岗位执行能力提升过程中的管理对象问题、管理基础问题、管理理念问题、任职资格问题、职责界定问题、流程细化问题、标准尺度问题、方法工具问题、绩效考核问题,实现技术标准和管理标准中各项要求在岗位上的分解和具体实施,使得岗位人员能够将企业战略、企业文化、企业制度标准、企业管理决策自动、有效地执行,最终做到企业使命真正落实“到岗到人”。[3]

(二)开发岗位工作标准编写工具

各种标准编写模板的开发,是确保企业标准编制合规的前提和基础。通过参照《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》《标准编写规范》《标准编号规定》等规范性文件或专著,结合已有文件实际与内容,专门开发适合于W公司的《岗位工作标准编写规定》,指导各个层级的岗位标准编写工作,确保编写成果纵向对接和横向协调,从而形成统一的、可在企业内推行的“侧重决策和管理的岗位”及“侧重执行和操作的岗位”模板。如图4所示。

图4 岗位工作标准编写模板图

(三)组织编写岗位工作标准

编写阶段主要是结合总体建设目标,按照专业分工,从各个层级精心挑选30多名业务骨干,组成专门的“岗位工作标准编写小组”,通过制定总体工作方案和计划,把编写要求落实到每项工作、每个节点,保证岗位工作标准体系编制过程及成果的规范性和有效性。

第一,组织编写人员集中培训。聘请标准化专家授课讲座,介绍国内外标准化成果案例和实施策略及方法,帮助编写人员拓宽思路,把握标准化建设的先进理念,培养持续改进意识。

第二,下达工作任务,签订责任状。根据总体的建设方案和目标要求,制定阶段计划,下达每周每月各个部门编写人员的任务,按照类别分工,对任务完成情况及时通报并纳入年度考核中。

第三,明确岗位职责,梳理业务流程。对各层级部门职能进行梳理,明确输入输出的工作事项,有效界定清楚每个部门的职能和权责范围;通过从端到端的流程视角,明确每个业务流程节点在流转过程中对应的职能部门的职责和权限,建立企业流程管理地图,从根本上杜绝了推诿扯皮和难以问责的情况,使整个岗位工作标准的编写过程更为顺畅。

第四,编制岗位说明书和岗位工作手册。通过对企业使命、愿景、核心价值观、战略目标的明确和定位,进一步规范和明确岗位使命、岗位禁区和岗位信条,梳理出管理层、执行层和操作层的岗位职责、界定岗位操作操作标准,将每一个岗位人员的经验、智慧、方法、技巧用规范性的文本描述出来,尤其针对操作性强的岗位工作标准,则以轻松幽默的语言、员工喜闻乐见的形式或图片进行标准编写。

第五,岗位工作标准文本编制完成并发布。采用“三维评审法”,从评审原则、评审内容、评审主题三个维度对编写好的每个标准文本进行评议,然后按照“专员做、处长核、主任审、领导批”的原则,进行系统、全面地审批,营造“协商一致”的编写氛围,最后发布实施。

(四)采用信息平台固化标准体系

一方面,岗位工作标准的固化,离不开信息化的有力支撑。通过建立标准化运营管理平台,以岗位门户为展示方式,为各层级人员建立本岗位的工作标准、工作方法、工作流程操作系统,打造信息化工作/学习/培训环境,创建学习型平台。企业运营管理以门户为依托,集中共享办公,打破信息孤岛,实现人、流程、信息和执行的协同。以此通过信息化的方式来固化标准化成果,保证各项岗位职责得到有效执行。W公司岗位标准固化之后,各岗位的员工都按照自己的岗位职责工作,部门负责人只要把好审批这关,原先许多事务性工作就很好地分解下去,不需要专门协调安排,也不会因为部门调岗或者换人而影响整个部门乃至公司的运行。

另一方面,通过信息平台的建设,实现标准全生命周期管理,同时将梳理和优化的标准进行固化,实现标准文件的查询和使用,并及时、有效指导标准化建设,满足整个标准体系的建设和日常管理需求,提高工作效率,且为标准体系的持续改进创造前提条件。

(五)多种形式保证标准实施落地

1.培训宣贯

组织各部门、基层单位培训,培训方式采用文件学习、会议培训、视频培训等形式;还通过作业一线的主题活动、企业内刊的宣传,提高全体员工的懂标准、用标准的认识。

2.岗位对标

岗位工作标准体系建立起来后,W公司组织开展员工进行岗位标准识别,让全系统员工针对自己的岗位找准适合的有用的标准,形成各项工作标准与每个岗位的一一对应关系,建立各部门、各岗位应遵循的工作标准清单。每个岗位员工拥有清单,则可以随时对标,有效开展工作。

3.监督检查

一是建立专业检查机制。按照统一领导、分工负责相结合的管理方式,由每个部门负责人成立的检查小组,统一对全公司范围内标准化工作落实进行年度的检查考评,而各部门则不定期进行自查自纠。二是采用多种检查形式。主要包括岗位标准知识阶段考试、标准化知识竞赛、用标准情况抽查等,并对相应结果或成绩定期通报,同时纳入标准化月度考核。

(六)持续优化提升标准体系

一方面,制定《岗位工作标准体系管理办法》,形成完善的标准制修订全生命周期管理闭环。实行每一个标准的制修订由成立的专门组织机构进行全程跟踪管理。在修订规划上,要求每年11月编报下一年度的制定(修订)标准计划,列入年度标准化工作计划。在修订数量上,规定每年保证20%以上的标准和流程将进行优化调整,岗位工作标准文本的覆盖率不低于10%。

另一方面,制定《岗位标准的持续改进优化方案》,在标准系统运转起来后,W公司规定了明确的循序提升优化措施:所有员工发现标准内容界定不明、可操作性不强和业务执行不规范等情况,都可提出标准修订的建议,由有关部门进行详实记录、汇总和筛选,组织标准的制修订工作,并明确制修订的责任、人员和完成时间,最后组织员工学习新标准、按新要求执行,实现岗位标准体系的持续优化改进。[4]

三、建设成效与意义

(一)建立了完善的工作标准体系,促进岗位执行力提升

W公司在整体实施岗位标准体系的建设过程中,建立起了岗位标准化管理的成熟机制。通过岗位工作标准文本的开发,W公司为高阶岗位制定了34个岗位工作标准,为中低阶岗位制定了218个岗位工作手册,做到了岗位工作标准的全员覆盖,建立起了岗位工作标准(手册)的文本管理系统,并由此实现了对岗位职责的梳理、岗位操作流程的界定、岗位操作标准的明确,把企业文化和战略目标,层层分解到部门到岗位,让各层级人员知道“6W+2H+1S”(即What干什么、Why为什么干、Who由谁干、Whom为谁干、How怎么干、When什么时候干及需多长时间、Where在哪里干、How much money and time干的财务和时间预算是怎样的、Standard干的标准是什么、Evaluate对干的过程和结果如何进行评估)。[5]

通过在信息集成平台中岗位门户的开发,为各层级人员建立起本岗位的工作标准、工作方法、工作流程的信息化操作系统,打造了智能化工作/学习/培训环。借助岗位工作标准的文本化和信息化,使得每一位岗位人员的工作有效得到模型指导和技术支持,每个员工都能清楚地知道本岗位每个环节的工作流程及考核要求,员工的技术理论水平和现场操作能力均大幅度提高,规范化意识显著加强,自我约束和自我激励机制得以养成,岗位执行力得到有效提升。

(二)提升公司管理创新能力,提高企业运营效率

W公司通过岗位标准化建设同时构建了以技术标准为基础,以管理标准为主体,以工作标准为落脚点的三大标准体系,实现了企业标准管理体系的全面导入和HSE、ISO9000、内控体系等多管理体系的融合,构筑了相辅相成的科学管理平台,实现了企业运营管理的标准化、流程化和信息化;通过岗位工作标准文本系统的构建,有效搭建起一个“个体知识共享化”“隐性知识显性化”“显性知识结构化”的系统环境,丰富了企业的知识库,规范了知识管理过程,提高了知识应用效率,形成了知识聚集、知识应用和知识创新的良性循环,为聚集中外方优秀人员的管理智慧、提升公司的管理创新能力、打破人力资源瓶颈、提升企业精细化管理水平等提供了保障,为企业战略管理体系的落地夯实了基础,培养了高阶岗位做正确的事、中低价岗位正确做事的能力,从管理和运营两个方面促进了企业效率和效益的提升,“创造最佳客户体验——快捷、舒适、便利”的企业使命得到落地。

(三)推动行业标准体系建设,带动社会单位重视标准化

W公司构建工作标准体系的过程中,非常重视把握好两个重点,一是要突破GB/T l5498《企业标准体系管理标准和工作标准体系》的要求,不能把工作标准的开发简单化,流于形式,成为技术标准和管理标准的附属品,成为可有可无的鸡肋,尤其要避免传统做法中对岗位工作过程管控不足的缺点,岗位隐性知识未能有效显性化的缺憾;二是要从系统论出发,把工作标准体系建设成为一套以岗位操作为核心的标准化管理技术和标准化操作技术,要始终以体系化、内容化、流程化、标准化、方法化和工具化的思维来把握岗位工作标准文本的开发。在实际的工作开展过程中,W公司通过组织架构优化、流程落实到岗、岗位管理到人、岗位知识由隐到显、岗位工作要求由模糊到明确、岗位绩效考核由粗放到精细规范等一系列方法的实施,改变了传统做法中工作标准体系建设的三个落后状态,即岗位工作标准仅仅拘泥于岗位任职资格、岗位职责以及操作规程的简单描述和界定;岗位工作标准在执行和操作层岗位覆盖多,在决策和管理层岗位覆盖少;岗位管理碎片化,系统性不强,管理难以到位。对于W公司的标准体系建设经验,国家标准化委员会领导、地方标准化主管部门以及行业协会负责人,都予以了肯定,并推荐给国内和省内的企业前去考察学习,行业内多家企业也多次派人前去调研取经。