对地铁信号系统改造项目风险识别控制分析

王平

【摘要】本文主要研究当前对地铁信号系统改造项目的风险识别控制工作,随着社会经济科技迅猛发展,地铁作为城市重要的交通网络之一需要不断提升地铁运营过程当中的安全性稳定性。但当前城市地铁由于设备出现老化、国内外设备厂商出现业务变动等方面的原因,需要对地铁中枢信号系统进行升级改造工作,升级改造工作需要保证没有信号系统不停运、不对地铁网络正常运输能力和安全造成影响。文章主要分析当前地铁信号系统改造项目,对三种风险识别方法进行论述。

【关键词】地铁信号;系统改造;风险识别控制

1.地铁信号系统的风险识别

一般来说,对地铁现有的设备进行改造的施工难度要比新建一条地铁线路难度更大,主要原因在于原有的地铁有线设备信号接口众多,设计相对更为复杂,因此在改造施工的过程当中往往会存在各种各样的问题。当前国内在进行地铁信号系统改造等工程项目建设的过程当中缺乏对于风险管理体系的建设,对项目风险管理的相关理论知识也缺乏一定的研究和应用。在进行地铁信号系统改造的过程当中,会对项目风险造成影响的因素有很多,并且这些因素相互影响,在各个阶段中风险因素造成的影响也不相同,造成严重危害的概率也不尽相同。在进行风险管理的过程当中最重要的一个环节就是对风险进行识别,可以说风险识别工作是风险管理的基础和根本。在进行风险识别的过程当中,不仅需要对具体的风险项目进行辨别,还需要对造成风险出现的原因、与风险相关的人员或组织等相关内容进行识别。风险识别的过程整体而言是连续的不间断的工作,从确定风险目标开始逐渐以蛛网型向外发散,对风险识别目标的相关参与者进行系统性链接,从而最终识别出风险潜在的因素和后果。最近风险识别的过程当中经常会使用到一些工具和方法,将这些方法交叉进行使用能够有效提升地铁信号系统改造项目风险识别的质量和效率。

2.地铁信号系统的风险识别控制

常见的风险识别方法主要有很多种,包括项目工作流程图法、检查表法、因果图法、专家分析法、项目系统分解法以及情景分析法等类型。在进行地铁信号系统改造项目风险识别的过程当中最为常见的是前三种,因此主要以前三种风险识别方法为例分析地铁信号系统改造项目风险识别工作。

2.1项目工作流程图法

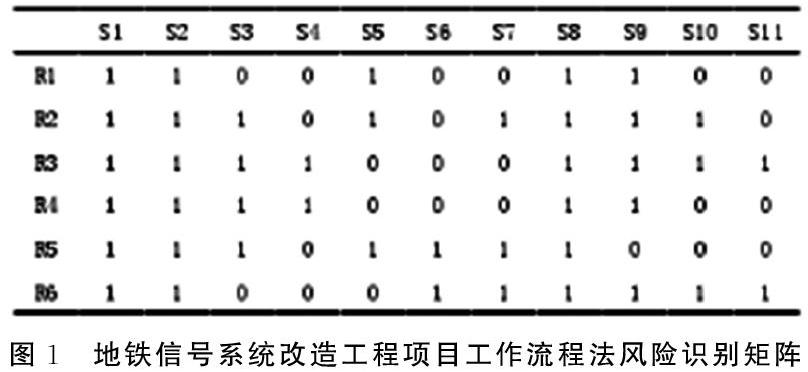

针对一項较为复杂的项目在进行风险识别的过程当中,最为常见的做法是通过项目工作流程图法来进行风险识别,由于项目工作流程图法将项目工作的流程进行细化分层,因而能够从具体的工作内容中对项目风险进行识别,从而避免在风险识别的过程当中出现疏漏或问题。利用项目工作流程图法进行风险识别能够使风险识别工作更加全面,这也是当前利用项目工作流程图法的最主要原因之一。在地铁信号系统改造工程实施过程中利用项目工作流程图法进行风险识别,可以将整体工程分为决策阶段、准备阶段和实施阶段,每一个工作流程阶段可以再进行细化,按照具体工作内容进行编号。比如说项目决策阶段包括S1项目建议书和S2可行性分析,项目准备阶段包括S3初步设计和S4招投标环节,而项目实施阶段相对更为复杂,因此将整个项目按照工作内容分为S5既有线复测、S6设计联络会、S7图纸强审、S8计划编制、S9现场施工、S10联调联试和S11验收工作。在进行地铁信号系统改造项目风险识别的过程当中存在许多类型的因素,因此根据不同风险因素进行分类,非技术性的风险主要包括自然风险、环境风险、政策风险和经济风险四类,而技术性的风险主要包括设计风险和施工风险两种类型,从R1到R6进行标号。基于此对于地铁信号系统改造项目风险进行识别分析形成的矩阵如图1所示。将工作流程作为x轴,风险分类作为y轴,如果进行地铁信号系统改造项目中存在某项风险用1来表示,不存在风险则用0来表示。根据风险识别居然能够有效对当前地铁信号系统改造项目存在的风险控制点进行分析和判断,为后期进一步细致化的风险识别工作打下基础。

2.2检查表法

针对一些工作经验较为丰富的工程项目经常采用检查表法的方式进行风险识别控制工作,简单来说,检查表法的风险识别原理就是将工程项目历史经验或专家条款与当前工作项目情况进行比对。检查表在实际应用的时候具有简单直观快速的特点,能够较为高效的分析当前项目中存在的风险。

2.3因果图法

因果图法顾名思义就是通过制图的方式对风险的因果关系进行分析和比对,直观展示地铁信号系统改造项目中存在风险的原因。一般来说施工阶段是地铁信号系统改造项目中风险高发的阶段,也是当前风险控制工作的重点。图2所示为地铁信号系统改造项目施工阶段风险因果图。

3.小结

通过对地铁信号系统风险识别控制三种方法的分析,可以得知在进行信号系统改造的过程当中可根据实际改造需求选择适合的检测方法。三种信号改造项目识别方法在全面性深度和简易度方面各有利弊,需要相关技术人员加强对风险识别方法的有效应用,结合实际情况尽可能提升地铁信号系统改造质量和效率,促进地铁信号风险识别工作的深入进行。

【参考文献】

[1] 纪伟.地铁信号系统改造项目风险识别[J].工程技术研究,2019,4(13):147-148.