老年心梗后qrs波与室性心律失常的关系研究

郑州市第一人民医院(450000)乔婧

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2016年4月~2017年9月本院接诊的136例老年心肌梗死患者的临床资料,依据12导联心电图qrs波群时限将其分为A组42例(>160ms)、B组53例(120~160ms)、C组41例(<120ms),A组男23例,女19例;年龄60~81岁,平均(70.36±4.40)岁;B组男29例,女24例;年龄61~81岁,平均(71.02±4.44)岁;C组男22例,女19例;年龄60~79岁,平均(69.71±4.36)岁。三组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),可比较分析。

1.2 方法 常规心电图检查:患者于静息状态下取平卧位使用ECG1200G心电图机(厂家:康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司)检查,记录其心电图并观察其qrs波分布情况。动态心电图检查:使用TLC6000动态心电图仪(厂家:康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司)对患者心电情况进行监测。

1.3 观察指标 ①心率变异性:统计两组24h正常R-R间期标准差(SDNN)、连续5min24h正常R-R间期标准差(SDANN)、三角指数、相邻正常R-R间期差值均方根(RMSSD)、超过50ms百分比(pNN50)。②室性心律失常:依据室性期前收缩LOWN分级[1]将其分为未发生室性期前收缩的为0级;单个或偶有<30个/h室性期前收缩的为Ⅰ级;单个或频繁出现≤30个/h或720次/24h室性期前收缩的为Ⅱ级;多形、多源室性期前收缩的为Ⅲ级;连发成对的室性期前收缩为ⅣA级;连续超过3个室性期前收缩的为ⅣB级;RonT现象的则为Ⅴ级。

1.4 统计学方法 本次研究采用SPSS25.0软件进行数据处理,计量资料以表表示,组内比较采用单因素重复方差分析,组间比较采用LSD-t检验,计数资料用%表示,采用χ2检验,等级资料用%表示,采用秩和检验,P<0.05时为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 心率变异性 C组SDNN、SDANN、三角指数、MSSD、pNN50>B组>A组,组间差异显著有统计学意义,P<0.05。见附表1。

附表1 三组心率变异性对比()

附表1 三组心率变异性对比()

组别 SDNN(ms) SDANN(ms) 三角指数 RMSSD(ms) pNN50(%)A组(n=42) 72.32±25.67 61.17±30.04 15.74±8.21 40.01±24.26 4.62±3.33 B组(n=53) 97.68±43.60 71.23±25.17 21.02±7.77 41.17±28.84 16.20±8.47 C组(n=41) 140.17±81.22 90.02±30.79 26.13±8.12 62.32±41.31 19.79±8.06 F 16.411 11.253 4.519 6.868 55.741 P 0.000 0.000 0.013 0.001 0.000

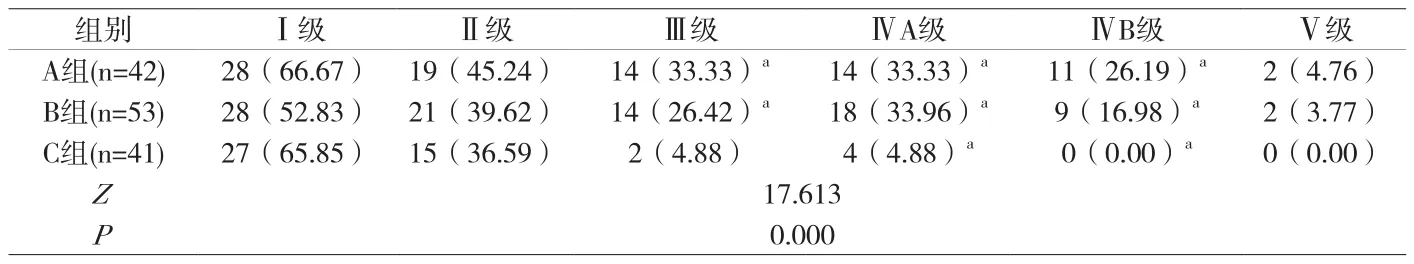

2.2 室性心律失常 三组室性心律失常情况比较,P<0.05;C组Ⅲ级、ⅣA级、ⅣB级室性期前收缩发生率低于A组、B组,组间差异显著有统计学意义,P<0.05。见附表2。

附表2 三组室性心律失常对比(n%)

3 讨论

qrs时限增宽的最常见发病机制为心室内异常传导致使激动无法沿心室内传导系统正常传递。本研究结果显示,三组SDNN、SDANN、三角指数、MSSD、pNN50比较有差异且均表现为A组值最低,C组值最高;三组室性心律失常情况比较有差异,且C组Ⅲ级、ⅣA级、ⅣB级室性期前收缩发生率低于A组、B组,结果提示qrs波时限增宽、心率变异性降低与心梗患者出现室性心律失常有关。心率变异性可对心脏自主神经活动进行有效评估,且其水平的下降已被公认为是心梗后患者死亡及恶性心律失常的重要指标。张安吉[2]等研究报道认为急性心肌梗死患者qrs波时限异常与室性心律失常概率显著相关,这与本研究结果一致。

综上所述,老年心梗后qrs波时限增宽、心率变异性降低与室性心律失常发生率存在密切关联。