笔墨冷热70年

——新中国以来中国画学中的笔墨研究

□ 林 木

中国画学中的笔墨问题及其研究,在20世纪上半叶由于受到西方科学主义的影响,一直未能充分展开。20世纪初,人们注意的是西方科学“先进”的写实,批判的是传统绘画的不科学、不先进和不写实。30年代前后,对传统关注起来,但关注点也较多地是从20世纪初的思路逻辑发展而来,即中西艺术的广泛比较、传统绘画各种特征的总结研究、传统绘画东方哲学的文化性质等。笔墨在其中无疑是重要内容,但客观地说,把笔墨当成专题予以全身心投入的,除黄宾虹外也难有他人。以1932年姚渔湘所编《中国画讨论集》(立达书局发行)为例,就主要是宏观的综合的有关中国画诸特征的研究。除一篇《书画同源论》与笔墨相涉以外,29篇入编文章竟无一篇笔墨—这个在20世纪末竟被看成是中国画是否还可以是中国画之“本体”和“底线”的最要害问题—的专论,可见当时的学者们并不认为笔墨重要到要成为国画“本体”和“底线”的地步。值得特别指出的是,这些文章可绝不是随笔、杂感和访谈,而是陈衡恪、丰子恺、汪亚尘、邓以蛰、滕固、金原省吾、胡佩衡等大学者及学者型画家们的不论就深度及规模都是相当典型的学术文章,而且一般还认为是可以代表20世纪二三十年代中国画研究的典型性文章。

50年代,中国画作为“封建文化”的产物,曾被定性为落后的不能服务于新社会,故中国画教学在各美术院校被直接取消,被当时政府提倡的“新年画”或“彩墨画”所取代,大多数中国画家被迫改行,这种情况一直持续多年。直到1957年以后,各学校才开始陆续恢复国画系。皮之不存,毛将焉附?连中国画都没有了,笔墨的研究当然谈不上。更不要说,50年代初期,在苏联文艺思想的影响下,“笔墨”还一直被当成“形式主义”而成为禁区。尽管如此,在50年代中期和60年代初期两次思想文化较为宽松时期曾有过两次有限的讨论。王逊在1954年《对目前国画创作的几点意见》中以西方科学写实为标准对传统“笔墨”有所批评:

陈半丁 花卉册(12开之十二) 31.3×36.4cm 纸本设色 1960年 中国美术馆藏

传自古人的笔墨技法不能听从我们的自由指使去如实地反映现实,而相反地,使我们相当地离开了它。这也就是说,古人的笔墨在我们手中不是武器,而是阻碍了我们接近真实的自然景物。……生活的真实感被湮没在古老的构图和笔墨中间了。①

王逊的批评不能说毫无道理。他在此文中把一些毫无笔墨的作品奉为优秀作品、奉为国画创作的典范,例如一幅既无笔又无墨、纯为水彩画效果的汪慎生作品《苹果》,显示出他推崇写实、蔑视笔墨的态度。王逊这种纯科学的西方标准的批评当然会引起一批国画家的反感,反批评之声四起。北京的老国画家如邱石冥、徐燕孙、秦仲文、于非闇等纷纷撰文批评这种不懂传统绘画的说法,秦仲文甚至尖锐地指出,王逊的做法“是有意识地消灭国画”。在1955年5月召开的中国美术家协会全国理事会第二次会议上,周扬针对这次关于笔墨的讨论总结说:

笔墨技法当然是我们国画的特点之一,但我们从遗产所首先应当继承的还是它的现实主义精神和它的人民性。……笔墨技法既然是我们民族绘画艺术的特点,这种技法,既然是多少年代、多少画家的创作经验积累起来的,因此我们就必须重视它,很好地研究它,整理它,将它继承下来,不要没有经过分析研究就轻率地去抹煞和否定它。②

董义方在《美术》1957年3月号上发表了《试论国画的特点》的文章。此文一开始就直言不讳地宣称:“我认为中国画最主要的特点就是‘以线造型的基础’,‘线’是中国画的命根子。”把线当成“中国画的命根子”的董义方与30余年后把笔墨当成中国画“底线”的张仃的观点在当时竟大相径庭。张仃认为“线不能完全概括国画的特点,在西方也有强调线的画家,如文艺复兴时期的波提切利和近代画家 凡·高”③,董义方那种偏颇的观点引起了大家的讨论和批评,但整个讨论都在常识性范围内进行,并无太多新的观点。

胡佩衡 黄山天都峰一角 152×65cm 纸本设色 1955年

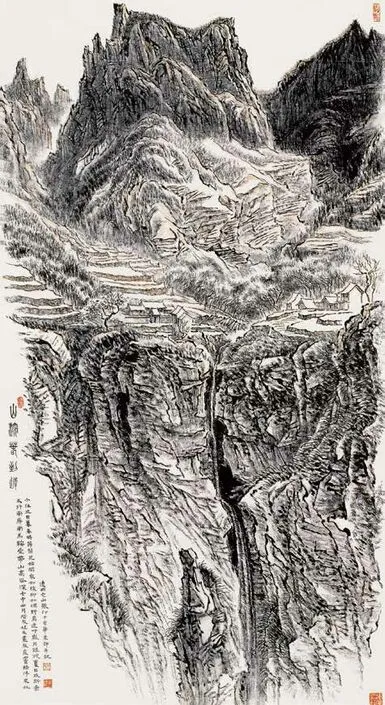

张仃 山深春到迟 纸本设色 1991年

1957年,一批推崇笔墨者被说成是保守主义而被打成“右派”,如徐燕孙、陈半丁;一批否定笔墨者又因民族虚无主义也被打成了“右派”,如反对中国画的江丰和批评笔墨的王逊。就连赫赫有名的创造了“抱石皴”散锋笔法的傅抱石,此时也说出了“脱离党的领导,脱离群众帮助,‘笔墨’!‘笔墨’!我问‘您有何用处’?”④令今人啼笑皆非的话来。这种状态一直到1962年才有短暂的缓解。《美术》杂志华夏等一批人为了引起大家对笔墨的关注,化名读者孟兰亭来信,以《来函照登》的方式刊登在《美术》1962年4期上的一个小角落里,但就是这篇小文章掀起了新中国成立以来第二次有关笔墨讨论的热潮。孟兰亭的观点主要是强调笔墨在国画中至高无上的作用:

愚以为我国绘画传统之精英,要在笔墨。泰山之雄,峨眉之秀,其所以不及图画之耐读者,无笔墨也。中国绘画之能独树一帜,舍笔墨而何耶?

这次讨论,源于“文艺8条”的颁布。“文艺8条”是1962年4月中宣部的一个《关于当前文学艺术工作若干问题的意见(草案)》,该意见认为,应贯彻执行百花齐放、百家争鸣的方针,正确地开展文艺批评,批判地继承民族遗产和吸收外国文化……在一种较为自由的政治文化氛围中,人们又兴致勃勃地开始了50年代中断了的话题。《美术》在此后开辟了《关于中国画的创新与笔墨》的专栏,大家各抒己见,如施立华在《喝“倒彩”》中认为:“千五百年前谢赫提出的六法,作为艺术标准,这对于今天我们评论任何人的作品时,仍然是不移的金科玉律。”此后许多人都参加了讨论,人数之多可谓空前。《美术》不及一一刊登,在1963年第1期上以《关于中国画的创新与笔墨问题:来稿综述》为题,把人们的观点分项罗列,在有关笔墨部分对孟、施二文持批评态度者占主流。他们普遍认为,仍应把“气韵生动”放在传统绘画的第一位要求上,反对“把古代一定历史条件下形成的艺术表现手法全部搬来,充作社会主义时代艺术批评的唯一标准,一旦作品在这方面有了欠缺,就要斥之于中国画范畴以外”的做法。“多数来稿都认为笔墨在传统绘画中,虽很重要,尽管它是构成中国画特色的一个极为重要的方面,但它终究是艺术表现的一种手段,不应强调到不适当的地位。”“如说中国绘画的特点就在于‘笔墨’,那就把国画艺术的其他创造全盘抹掉了,因而贬低了民族形式问题的庄严内容和更为广泛的意义。”有人还幽默地问道:

“真正的传统”究竟包含些什么内容?如果“中国画之能独树一帜,舍笔墨而何耶”是对的话,那末,“六法”改为“一法”—“骨法用笔”岂不更恰当?……中国画与诗歌相结合的所谓“诗中有画,画中有诗”的特点又放到哪里去呢?如果是这样,中国画在布局、赋彩等方面,与其他画种就没有区别了吗?今天的后学只把笔墨练好就算学到传统了吗?恐怕问题不这样简单。⑤

比较而言,周韶华、刘纲纪二人合写的《略论中国画的笔墨与推陈出新》一文不仅论述较详(连载两期)且有一度深度。两人并不否认笔墨在传统绘画中的重要作用,认为“以轻率的态度去对待中国画的笔墨,永远也入不了中国画的门”。他们指出了笔墨与现实再现、个性表现的关系,与技法、技巧及风格的关系,但他们也强调:

不论古人的成就是如何的伟大,他们所创造的笔墨是反映已成为过去的历史时代的,而我们今天所反映的是社会主义的新时代。……在这里没有什么近似的先例可循,一切都必须我们自己来创造。而且由于封建社会下的中国画已发展到了极为成熟的程度,今天的时代又发生了根本的变化,因此要推陈出新就更不是容易的事。⑥

尽管这次讨论在参加的人数及思路的活跃上都十分可观,但由于多数文章不过几百、千余字的短文,故多属心得、随感之类的想法,很难在深刻的学术层次上对笔墨研究有所推进。

70年代末,中国社会开始进入改革开放时期。国门大开,西方文化大规模涌入,让封闭沉闷的人们大开眼界,紧接而来的则是西化思潮。画家们对西方绘画产生强烈兴趣,而对笔墨的兴趣明显降低。

80年代初期,吴冠中以“内容决定形式?”的疑问掀起了美术界一场思想大解放的争论。因为仅仅涉及“形式”,而且是在一次油画讨论会上提出的这一论题,故对笔墨的研究影响不大,只有把笔墨当成形式看待的零星论述偶尔出现于这些争论中。此后全盘西化的“’85美术”思潮兴起,“中国画穷途末路”之声四起。李小山在他的引起轰动效应的《当代中国画之我见》中不无某些睿智的判断,但他对中国画的前途过于悲观的简单化的观点却激起画界的强烈反响。但就是这篇著名的专谈国画的文章也只有涉及笔墨的几句话:

不难理解,从早期中国画(帛画、壁画、画像石)到后期的文人画,在绘画形式上的演变,就是逐渐淘汰那种单纯的以造型为主的点、线、色、墨,而赋予这些形式符号本身以抽象的审美意味。可以说,中国画笔墨(由于强调书法用笔)的抽象审美意味愈强,也预示着中国画形式的规范愈严密,随之而来的,也就使得中国画的技术手段在达到最高水平的同时,变成了僵硬的抽象程式。⑦

黄宾虹 山水 纸本水墨 浙江省博物馆藏

李小山的观点当然有其一定的合理性,但他没有专谈笔墨,无数赞成或反对他的观点的关注中国画命运大事的人也无暇理会笔墨。李小山的观点是属于当时轰轰烈烈的“85思潮”的。虽然此后因对西化思潮的逆反而出现“新文人画”现象,但这多是些玩世性的画家的“玩”法,虽也谈几句笔墨,但与严肃的学术研究不太沾边。即使因西化思潮而反激出两位传统型老画家陈子庄和黄秋园,但所有的人关心的都是中国画的综合特征,中国画区别于西方绘画的境界,没有人刻意关心笔墨,连陈子庄、黄秋园自己也没强调过笔墨。黄秋园自己最重视的是人品与悟性,陈子庄则强调画中之“意度”。他们的笔墨尽管非常好,但没有刻意强调。所以从争论与思潮的角度看,整个80年代至90年代中期之前,笔墨的研究极为有限,此后则逐渐升温以至再掀高潮。

1989年和1992年对当代笔墨研究来讲是两个很重要的时期。1989年9月,上海书画出版社召开了董其昌学术国际研讨会;1992年10月,上海书画出版社又组织召开了“四王”艺术国际研讨会。这两个重要的国际学术研讨会大有一种拨乱反正的意味,把一度被打入近乎“反动”的、学术界除了批判不敢研究的几位事涉笔墨的古代画坛领袖级人物重新提出来研究,而且与会者大多是国内与国际中国美术史研究界的重要学者,又由于董其昌与“四王”是古代美术史中倡导和引领笔墨最重要的领袖级人物,故这两个研讨会对当代笔墨研究有重要意义。但很有意思的是,董其昌学术国际研讨会尽管也有人涉及董其昌与笔墨的关系,但笔墨绝不是这个会议的中心,会议议题的中心是南北宗,是文人画,是董其昌与禅学,是董其昌书法价值的论定。而随后的“四王”艺术国际研讨会,也几乎网罗了当时国内国际最重要的明清美术史专家,与会者五六十人,一共发表39篇论文,论文研究涉及“四王”艺术的方方面面,如“四王”与他们的思想、与程式性、与董其昌关系、与复社关系、与院体山水关系,他们的某幅作品,如《小中见大册》《桃源仙隐手卷》《兰竹图》《仿倪瓒山水图》,他们的理论、他们的模仿、章法龙脉、结社与人际往来、复古问题……尽管这些文章不可能不涉及笔墨,例如有几位先生对“四王”笔墨有所讨论,但对“四王”与笔墨作专题研究且在文章题目中点出“笔墨”这一主题词的仅有笔者的一篇《四王笔墨泛论》。原因就在于那时整个学术界还没有人特别关心笔墨,至少笔墨思潮还完全没有形成。尽管如此,古代美术史中倡导笔墨最有力的这几位主将们,已经重新登上了学术的舞台,笔墨的升温已经开始。

1998年11月,张仃《守住中国画的底线》与吴冠中在数年前的一篇《笔墨等于零》的观点相冲突,掀起了20世纪有关笔墨第三次大争论。

“笔墨等于零”本来是吴冠中1991年12月在香港明报总编举行的一次宴席上随口的一句话,没想到与在现场的香港大学的万青屴当场争辩起来。为息事宁人,总编请二人各写一篇文章。吴冠中很快写出来,以标题党的醒目方式—《笔墨等于零》,发表在1992年3月号的《明报》上。万青屴则以《无笔无墨等于零:虚白斋藏明清绘画论稿》回敬了一篇,发表在1992年9月香港《名家翰墨》第32辑上。此事发生在香港,文章也发表在香港,大陆画界基本不知道,也就不了了之。殊不知事过六年,到了1998年11月的北京,在中国油画学会和李可染基金会联合主办的“当代中国山水画·油画风景展”及“现代中国绘画中的自然:中外比较艺术学术研讨会”上,张仃把六年前吴冠中那篇标题党文章提出来批评,且针锋相对地标以《守住中国画的底线》的醒目标题。可见,张仃在1998年的炒冷饭,也起源于当时笔墨升温的国画界风气。本来,细读吴冠中的文章,他有这样的表述:

笔墨只是奴才,它绝对奴役于作者思想情感的表达。情思在发展,作为奴才的笔墨的手法永远跟着变换形态……脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零,正如未塑造形象的泥巴,其价值等于零。

万青屴的反驳是这样的:

笔墨并不仅仅是抽象的点、线、面,或是隶属于物象的“造型手段”,笔墨是画家心灵的迹化、性格的外现、气质的流露、审美的显示、学养的标记。笔墨本身是有内容的,这个内容就是画家的本人。

按明清时期笔墨的独立精神传达来看,万青屴当然是对的。笔墨既有塑造形象的功用,但它本身也是主体精神的象征。张仃激赞“笔墨”:“一幅好的中国画要素很多,但是基本的一条就是笔墨。……笔精墨妙,这是中国文化慧根之所系,如果中国画不想消亡,这条底线就必须守住,守住这条底线,一切都好说。”人们“绝对不会止于把线条(包括点、皴)仅仅看作造型手段,他们会完全独立地去品味线条(包括点、皴)的‘笔性’,也就是黄宾虹所说的‘内美’。”但张仃对笔墨的热情显然超乎寻常,如果说吴冠中以他的不无偏激但却主要用于醒目的手法去标示自己的题目的话,张仃使用同样方法所断言的,就不只是标题了。他认为笔墨是“中国书画艺术要素甚至是本体”。这样一来,笔墨一下子就火了起来,“笔墨热”毫无疑问成为20世纪最热闹的一次争论。这次争论甚至超出了美术界,不仅美术理论界的名家大腕们纷纷上场,老少画家们相继发言撰文,各家美术期刊,各美术院校校刊争相讨论,就连各大报,各地的日报、晚报、晨报、商报都在讨论。笔者也应《文汇报》之邀撰有一文《中国画的笔墨与底线》,指出笔墨有其发展过程,今天所谓的“笔墨”主要是明清文人画阶段的含意,不能以偏概全,把笔墨当成整个传统绘画之本。又特别指出了传统绘画有其庞大而丰富的体系构成,应该:

从中国画的表象去探索中国画的深层思维机制和造型机制。其实,就笔墨自身而言,它的美学机制和构成原则也比它的外在表现形态重要得多。如果我们能真正探究这些本质性的因素,找出一些真正属于“底线”的东西,我们对“笔墨”的继承才有可能得其真髓。⑧

看来笔者之文引起了张仃的注意,他在对他的访谈中对此文有回应。他“衷心希望在这次争论中能把这个中国画的深层机制—不管是思维机制还是造型机制—挖掘出来”。尽管他说“我认为黄宾虹先生事实上已经挖掘出了这个深层机制”⑨。

吴冠中 吴家庄 68×137cm 纸本设色 1993年

但纵观此次热闹非凡的讨论,则几乎全为临时应酬性的“访谈”、随感、体会、座谈纪要,有理论深度和学术性研究的文章仍然十分难见。针对笔墨研究这种现状,笔者花了相当功夫,对笔墨研究的历史回顾、笔墨与中国传统绘画体系之关系、笔墨的历史演进、笔墨形态、笔墨与传统文化精神、笔墨与自然、笔墨与色彩、笔墨与工具材料诸多方面做了较为全面的研究,在2002年出版了20余万字的《笔墨论》专著,以期对“笔墨热”及其争论肤浅不实的风气有所纠正⑩。

这次关于笔墨的讨论虽然总体看并不深入,但由于吴冠中本人基本不参与争论,持吴冠中观点介入者亦不多,故客观的效果却是笔墨因此而深入人心。接踵而至的2004年8月开始的“黄宾虹热”更是把对笔墨的推崇推向高潮。由中国艺术研究院主办的“黄宾虹国际学术研讨会暨系列展览”,是20世纪以来以黄宾虹为中心议题的规格最高的大型国际性学术会议。与会的海内外著名专家学者约50人。大家讨论的议题有黄宾虹的生平、风格、史学研究,而黄宾虹的笔墨语言无疑是重点。例如对会议组织者之一的郎绍君而言,他是这样看的:

黄宾虹对中国画的认识,最突出的特点就是深入—尤其是对中国画形式语言认识的深入。但这种深入又不是孤立的,与西方的纯形式的“本体自律”很不相同。他把笔墨形式与“内美”联系在一起看。这是许多人达不到的。卢辅圣在《黄宾虹画集》序言中说“广的方面黄宾虹不如齐白石,但从深入的角度看,齐白石不如黄宾虹”(大意)是有道理的。对于黄宾虹来说,笔墨几乎就是中国画的全部、就是它最本质的体现—笔墨既是一种境界,又是一种人格化的表现,同时笔墨也是构成中国画自身存在价值的最终标准。

“黄宾虹热”这次活动建立在上述笔墨论辩之后,笔墨之风至此兴旺起来,至今亦然。再加上经过2008年世界性经济危机之后,中国经济奇迹般地跃升世界第二大经济体,实力强大之后的中国提倡文化自觉与自信,传统艺术得到全社会的支持。随着中国画地位的迅速提升,笔墨被当成传统绘画的核心要素受到更多关注。此后包括齐白石、徐悲鸿、张大千、傅抱石、李可染在内的数十件中国画作品在拍卖中过亿。在拍场中一向不被看好的黄宾虹,也随着“笔墨热”的兴起而大走其红,“全国山水一片黑”算是标志。2017年黄宾虹的《黄山汤口》以3.45亿元的天价创当时中国画拍卖的最高记录(齐白石《松柏高立图》至今未能真正成交),无疑是这次因“笔墨热”而带动“黄宾虹热”,以至两股热潮互动的结果。《黄山汤口》的天价成交成为笔墨热潮出现的一个最具典型意义的标志。“对于黄宾虹来说,笔墨几乎就是中国画的全部、就是它最本质的体现”的说法对于黄宾虹是对的。1865年同治年间出生的黄宾虹,有着典型的笔墨思维。他自己给“大家画者”的定位就有“阐明笔墨之奥”这重要一条。其实,笔墨这种“力乎?巧乎?神乎?胆乎?学乎?识乎?尽在此矣”(明·陈继儒)的精神性特点及独立表现特征,主要倡导于明末以董其昌为首的松江派,以后再在“四王”那里作了独立性的强势发展。董其昌“祖述董、巨,宪章倪、黄,绍绝业于三百年之后,而为吾朝画学之祖”。清朝数代皇帝们习书画者,大多学董其昌,故笔墨之倡,蔚然成风。对董其昌的关注,也更多是从历史角度对笔墨精神的深度挖掘。

自80年代西化思潮退潮之后的1989年,国内召开过一次董其昌国际学术研讨会。1992年,美国堪萨斯市纳尔逊·艾京斯艺术博物馆也曾举办过一次董其昌大展及董其昌艺术学术研讨会。此后,1992年国内举办过“‘四王’艺术国际研讨会”,1994年举办过“明清绘画学术研讨会”,1995年举办过“赵孟頫国际学术研讨会”,对这些传统绘画名人的展览及研讨,不可避免地都会涉及对笔墨的研究。

2000年5月,由香港艺术发展局主办的“笔墨论辩:现代中国画国际研讨会”,更是一次非常集中的国际性的对笔墨的重要研讨活动。2018年12月,“丹青宝筏—董其昌书画艺术大展”在上海博物馆开展,这个集中了全世界董其昌书画作品收藏的盛大展览及其相关国际学术研讨会的举办,更是把对董其昌这位倡导笔墨的领袖人物的研究推到了一个前所未有的高度……一个又一个与笔墨相关的重要而影响较大的展览和学术研讨会,吸引了美术界画家、学者、收藏界的关注。加上中国在世界上的地位越来越重要,中国精神、文化自信、写意精神的倡导,使笔墨在中国美术界的地位越发重要,笔墨研究的文章越来越多,呈井喷式发展。

在中国知网输入“笔墨”主题词,从“文献”检索收得从1948年到2018年6月初70年间相关文章11346篇。查看“笔墨的指数分析结果”,在“发表年度”栏里,从1948年到2018年,除从1949年到1956年8年时间阙如外,每年均有与笔墨相关的论文发表。依本文所析一些与笔墨相关的关键年度分成阶段,统计如下:

从1948年到改革开放前之1977年,发表与笔墨相涉文章共29篇。平均每年1篇。

从改革开放之1978年到“’85新潮”前一年之1984年,发表与笔墨相涉文章共86篇。平均每年14篇。

从“’85新潮”之1985年到“笔墨等于零”讨论前之1997年,亦即黄秋园、陈子庄被推出、新文人画受关注的时段,发表与笔墨相涉文章共489篇。平均每年40篇。

从“笔墨等于零”讨论的1998年到“黄宾虹热”开始的2004年,发表与笔墨相涉文章共1295篇。平均每年216篇。

从“黄宾虹热”到传统文化倡导引发的“笔墨热”的2005年到2018年,发表与笔墨相涉文章共9447篇。平均每年727篇。

以上为知网之大数据分析,虽然不能说百分之百准确,涉及笔墨的这些文章,也有浅有深,有大有小,体例也有不同,有论文、随笔、心得、体会,但笔墨研究之大概率与大趋势是不会错的。知网上还有由大数据自动生成的有关笔墨研究的统计图表,尤其与本文之笔墨研究趋势可互为呼应佐证。

笔墨冷热70年,在这些统计图表上呈现出非常直观和清晰的可视图像。这一根根或平缓前行或陡直升降的折线,折射出新中国70年笔墨研究上或急风暴雨、或阳光灿烂的丰富文化景观。

于希宁 清香入花骨 67×46cm 纸本设色 1983年

注释:

①《美术》1954年8月号。

②《美术》1955年7月号。

③《国画的特点及其他》,《光明日报》1956年9月1日。

④傅抱石《政治挂了帅,笔墨就不同》,《美术》1959年1月号。

⑤李恁《与孟兰亭先生商榷》,《美术》1963年第1期。

⑥连载于《美术》1963年第2期、第3期。

⑦李小山《当代中国画之我见》,《江苏画刊》1985年7期。

⑧林木《中国画的笔墨与底线》,《文汇报》1999年4月6日12版。

⑨陈瑞林《守住底线发展传统:张仃再谈中国画的笔墨问题》,《美术观察》1999年9期。

⑩林木《笔墨论》,上海画报出版社,2002年8月。