化妆品美白成分及其功效评价

——美白与美白成分解析

文/Leona

每个人都想要肌肤光洁无瑕、嫩白透亮,但你了解皮肤吗?知道它是由几种生物色素构成的吗?知道黑色素的形成途径吗?知道维生素C、抗坏血酸葡糖苷、熊果苷、烟酰胺等美白成分究竟哪个适合你吗?

皮肤的颜色构成

正常皮肤的颜色是由各种生物色素组成:黑色素、红色的氧合血红蛋白、蓝色的还氧血红蛋白和胡萝卜素。其中黑素包括棕-黑色的优黑素和黄-红色的褐黑素、血红色的氧合血红蛋白和蓝色的还氧血红蛋白,都是由机体自身合成,称为内源性的色素。黑素分布于表皮,血红蛋白位于真皮。而胡萝卜素不能由人体自身合成,需要从饮食中摄取,因此称为外源性色素,分布于表皮和皮下脂肪。

皮肤的颜色是这几种生物色素的多少、分布的层次、皮肤的厚度(特别是角质层和颗粒层的厚薄)以及光线在皮肤表面的散射现象等多种因素综合作用的结果,其中黑素是皮肤颜色的主要决定因素。若角质层较厚,则皮肤偏黄色;若颗粒层和透明层厚,则皮肤显白色;在皮肤较薄处,因光线的透光率较大,可以显出下面组织的颜色,在有的人面颊部就可以明显地看出血色素透出的红色来。

人类皮肤的颜色之所以能够呈现出不同的色泽,不是取决于黑素细胞的数量,而是取决于产生各种黑素的量,取决于黑素小体的数量、大小、分布及黑素化程度。黑素细胞中正常黑素的形成和沉着,不仅具有保护皮肤、抵御紫外线辐射和防止内部组织过热等作用,同时对皮肤的健康和美观具有重要意义。当皮肤发生色素沉着过多、过少或缺乏等异常改变时,就会导致不同类型的色素障碍性皮肤疾病如白癜风、白化病、黄褐斑等,并产生相应的不良心理感受。

黑色素是通过黑素细胞合成的。黑素细胞的数量与肤色、人种、性别无关,只与部位、年龄有关。人体内几乎所有的组织内均有黑素细胞,其中以表皮基底层、毛囊、各种黏膜上皮、真皮、血管周、内耳、软脑膜、周围神经和交感神经、眼视网膜和脉络膜中含量较多。

黑素细胞分树枝状和非树枝状两型,均能合成黑素,但是只有树枝状细胞能将黑素转运到其他细胞内。在人体皮肤里主要是树枝状黑素细胞,在表皮中一个黑素细胞和其周围的35~40个角质形成细胞构成一个表皮黑素单位。在表皮黑色素单位中,黑色素细胞与角质形成细胞之间互相影响,尤其是角质形成细胞可通过接触及分泌碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)、内皮素(ET-1)、神经细胞生长因子(NGF)、白介素1(IL-1)、白介素6(IL-6)、肿瘤坏死因子(TNF)等对黑色素细胞的形态、结构和功能产生明显的影响。黑素细胞可以合成黑素小体,黑素小体中又能生成黑素,其中产生的黑素可以沿着黑素细胞的树突运送到周围的角质形成细胞中去,形成表皮的颜色。

美白的作用原理

黑色素形成的基本生理过程可概括为:黑色素细胞产生黑色素;黑色素颗粒通过黑色素细胞枝状突起向角质细胞转移,转移至角质细胞的黑色素颗粒随表皮细胞上行至角质层,从而影响皮肤的颜色或形成色斑;最终随角质层脱落而排泄。

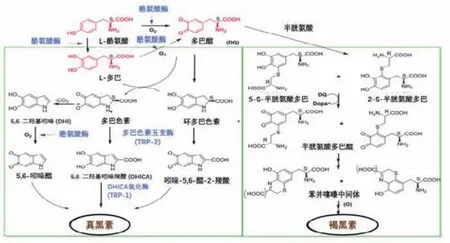

目前公认的黑色素形成途径为:酪氨酸 → 多巴 →多巴醌 → 多巴色素 → 二羟基吲哚 → 酮式吲哚黑色素。形成的黑色素称为优黑素或真黑素,皮肤的色素主要由其组成。在黑色素的合成中,多巴醌还可通过另一途径经谷胱甘肽或半胱氨酸催化生成褐黑素。优黑素和褐黑素的转换机制主要与酪氨酸酶的活性有关,高活性的酪氨酸酶导致优黑素的生成,低活性的酪氨酸酶导致褐黑素的生成。

黑色素合成过程

根据黑色素合成机理,美白可以从如下几方面入手:

1.直接控制、抑制黑素生成过程中所需的各种酶

酪氨酸酶是黑素合成过程中的限速酶,可以通过抑制酪氨酸酶活性,从而达到美白的作用。其中酪氨酸酶抑制剂主要分为两种:(1) 酪氨酸酶的破坏型抑制(即破坏酪氨酸酶的活性部位);(2) 酪氨酸酶的非破坏型抑制。在非破坏型酪氨酸酶抑制剂中,可以从酪氨酸酶与底物两个角度诠释。即不对酪氨酸酶本身进行修饰、改性,而是通过抑制酪氨酸酶的合成或取代酪氨酸酶的作用底物,从而达到抑制黑色素形成的目的。

2.氧化反应的抑制剂

通过还原黑色素生成过程的各中间体,或者与中间体结合从而阻断黑色素的生成。抗氧化还能减少各种外源性因素,如紫外线辐射、烟雾等产生的自由基,从而避免皮肤的胶原纤维氧化(呈现黄色)导致肤色偏黄。

3.阻断黑色素合成过程中的信号传导通路

在调控黑色素细胞的信号通路中,很多细胞因子,如碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)、肝细胞生长因子/扩散因子(HGF/SF)、内皮素-1(ET-1)等都能促进体外黑素细胞(MC)增殖,有些因子还能刺激酪氨酸酶活性,使黑素细胞高度色素化。通过内皮素拮抗剂、α-促黑素抑制剂等抑制相关细胞因子与黑素细胞受体的结合,来抑制黑色素的生成。

4.选择性破坏黑素细胞,抑制黑素颗粒的形成以及改变其结构

通过引起黑素细胞中毒,导致黑素细胞功能遭到破坏是抑制黑素生成的又一途径。

根据黑色素颗粒通过黑色素细胞枝状突起向角质细胞转移,转移至角质细胞的黑色素颗粒随表皮细胞上行至角质层这一过程,美白可从如下方面入手。

1.抑制黑色素颗粒转移至角质细胞

2.皮肤脱落剂

当黑色素到达表层皮肤,肤色改变或形成雀斑后,可以通过加快角质细胞中的黑色素向角质层方向转移,同时加强角质代谢,使皮肤角质层细胞之间的粘着力降低,使老旧的角质层细胞更容易脱落,角质层脱离加快,实际上加快了黑色素代谢,从而改善皮肤的肤色和外观。

3.控制外源性影响因素

由于黑素形成的外源性因素主要是紫外线,因此要控制外源性因素,对紫外线的防护是重点。此外,如何对付由于各种因素(如环境中的污染物、蓝光等)产生的自由基,也是研究热点之一。

常见的美白成分

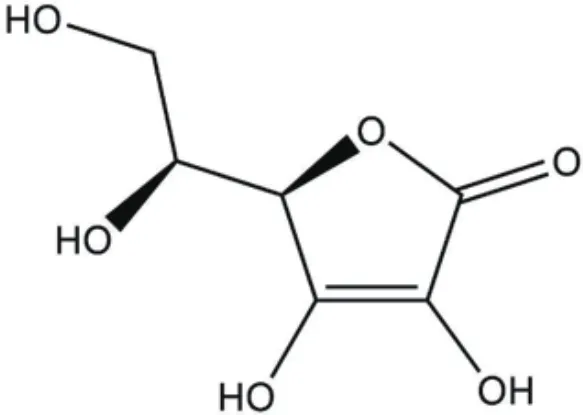

维生素C

维生素C的化学结构式

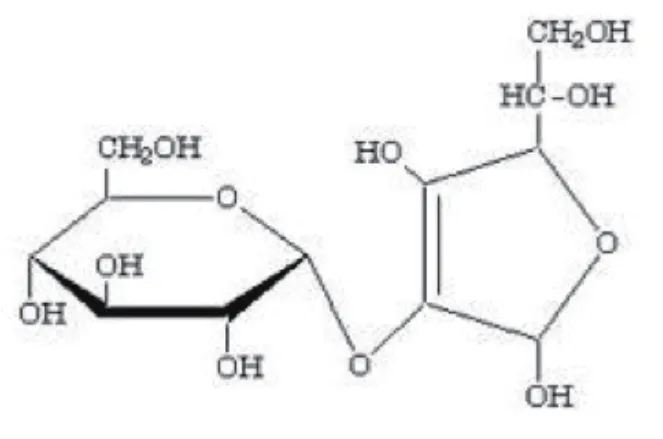

抗坏血酸葡糖苷

抗坏血酸葡糖苷(Ascorbyl Glucoside,C12H18O11)俗名维生素C糖苷,又名AA2G,是维生素C的衍生物抗坏血酸葡糖苷,为日本公司研发的一种VC衍生物,AA2G对黑色素具有抑制作用,通过α-葡糖苷酶释放出维生素C来抑制黑色素形成。同时,AA2G对已存在的黑色素具有还原作用,从而起到淡化色斑的作用。

抗坏血酸葡糖苷的化学结构式

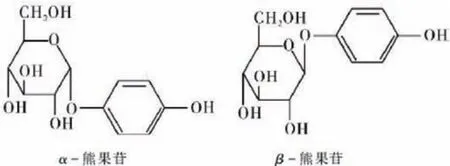

熊果苷

熊果苷(Arbutin,C12H16O7)是一种由杜鹃花科植物熊果叶中萃取出的成分,在梨、小麦等植物中也有发现,是氢醌的前体,通过抑制酪氨酸酶的活性,进而阻碍黑色素的形成,达到美白的功效,因而常用于化妆品中。在促黑素细胞激素(α-MSH)诱导的B16细胞模型中,熊果苷抑制了黑色素生成。此外,通过在棕色豚鼠和人体皮肤组织中添加熊果苷,可以消除α-MSH诱导的色素过度沉着。这些结果表明熊果苷是有效的皮肤美白剂。

熊果苷有α和β两型。α-熊果苷及脱氧熊果苷是新型美白成分,美白效果优于β-熊果苷,但相对β-熊果苷使用较少。β-熊果苷价格便宜,在化妆品中使用较多。虽然熊果素具有美白功效,但用量不当反而可能促进黑色素的生成。熊果苷在低pH、高温、紫外照射等条件下,或在人皮肤微生物或葡萄糖苷酶作用下,可能转化为氢醌。

α-熊果苷以及β-熊果苷的化学结构式

曲酸

曲酸(Kojic acid,C6H6O4)是一种化学螯剂,有多种真菌会分泌,特别是米麹菌(Aspergillus oryzae)。曲酸是制造清酒及日本米酒时,大米在发酵过程中所产生的副产品。曲酸是微生物产生的一种无色、无味、安全,且无很强抑制作用的一种黑色素专属性抑制剂。曲酸进入皮肤细胞后,与酪氨酸酶中的铜离子螯合,使铜离子失去作用,抑制酪氨酸酶活性,从而抑制黑色素的形成。曲酸类美白活性剂较其他美白活性剂具有更好的酪氨酸酶抑制效果。目前,曲酸已被广泛配入各种化妆品中,如化妆水、面膜、乳液、膏霜等,能有效治疗雀斑、老年斑、色素沉着和粉刺,并成为国际时尚的高级美容品,深受消费者,特别是有色斑年轻女性的喜爱。日本已有较多的含曲酸的护肤品,如黛珂。由于其在光和有氧环境下的不稳定性,其在化妆品中的用途受到限制。曲酸在空气中容易被氧化,使其颜色由白变黄,直至深橙色。曲酸二棕榈酸酯通常用作化妆品配方中的替代物。

曲酸的化学结构式

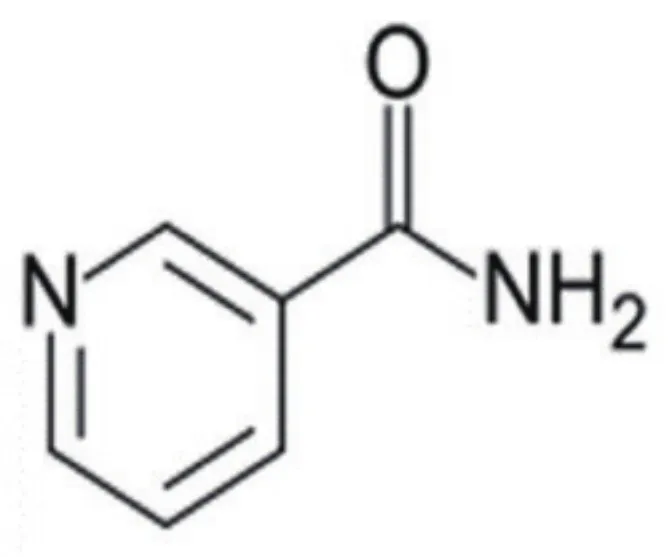

烟酰胺

烟酰胺(Nicotinamide,C6H6N2O)又名维生素B3、维生素PP。烟酰胺的研究历史可以追溯到20世纪早期,1935年,Warburg等首先从马的红细胞中分离出的辅酶中获得,烟酰胺广泛存在于米糠、麦麸、酵母及肉类食物中,口服易吸收,分布于全身各组织中,并参与体内三大代谢。由于研究人员发现维生素B3及其衍生物(包括烟酰胺)对治疗糙皮病有效果,美国南方人的饮食结构彻底得到改善,从此糙皮病在美国便被消灭。1974年,烟酰胺首次被加入到防晒剂中,并达到了美白肌肤的效果。随后烟酰胺的美白功效得到研究者的关注。在长期的研究以及临床治疗功效中,得到了皮肤学界权威人士的一致认可。烟酰胺的护肤功效(尤其是美白功效)得到大多数消费者的认同。现在烟酰胺在许多化妆品中均有所应用。如Olay光感小白瓶和淡斑小白瓶、SK-II系列等一众护肤品。

在黑素合成过程中,烟酰胺通过降低黑色素细胞增殖能力以及抑制酪氨酸酶活性,减少黑素细胞中黑素合成量。此外,烟酰胺还能通过降低转运至细胞外的黑素,从而减少黑素在角质层中的积累。

烟酰胺的化学结构式

传明酸

传明酸(tranexamic acid,C8H15NO2)又称氨甲环酸,是一种人工合成的氨基酸,其具有止血抗炎的药理效果。氨甲环酸是一种准药物活性成分,由日本厚生劳动省批准,最初由资生堂开发。在黑斑部位,活化的黑素细胞即使不经受紫外线照射也会继续产生黑色素,因此黑斑仍然存在。针对这一现象,资生堂发现黑斑部位处于轻度炎症的慢性状态,黑素细胞继续被激活。氨甲环酸可减少黑斑特有的炎症并减少色素沉着。传明酸以两种方式起作用,抑制黑素细胞的活化和抑制皮肤粗糙。有研究表明传明酸通过激活培养的黑素瘤细胞中的自噬系统来抑制黑素生成。

传明酸的化学结构式

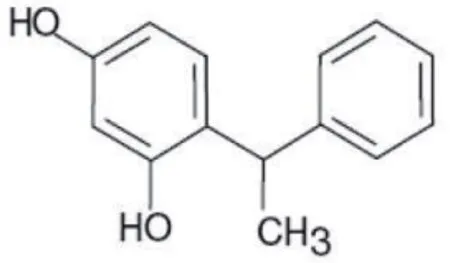

苯乙基间苯二酚

苯乙基间苯二酚(Phenylethyl Resorcinol,C14H14O2),商品名是Symwhite®377,也就是被消费者熟悉的377。377是优秀的酪氨酸酶抑制剂。此外,它能改善肤色不均,降低紫外线照射肌肤引起的皮肤着色。377在紫外( UVB) 诱导的人皮肤黑素细胞( PIG1) 氧化模型损伤中,能够降低氧化相关的蛋白核因子E2转录因子2( Nrf2)、酪氨酸酶相关蛋白1( TRP1) 、小眼畸形相关转录因子( MITF)以及NADP( H) 醌氧化还原酶1( NQO1) 的表达,从而降低黑素的合成,其作用机制可能与抗氧化和抑制酪氨酸酶,降低黑素生成有关。同时SymWhite®377是一款优秀的抗氧剂,也具有抗皱能力。苯乙基间苯二酚在跨国公司中,宝洁有此成分的专利组合,欧莱雅集团更是早已推出此成分的产品,如在东南亚,就可以找到很多巴黎欧莱雅及卡尼尔等美白产品中含有此成分。在日本,城野医生1.8% 的Symwhite®377的高添加量,注定了其作为此成分的标杆产品。

第5步,反向传播计算,根据J由输出层按梯度下降法反向计算并逐层调整权值,步长η取常值,由a k+1得到节点j到节点i经t+1次调整的权值:

此外,人体表皮细胞模型实验数据显示,377的美白功效是曲酸的10倍以上,而进一步的临床数据显示了0.5 % SymWhite®377 比1.0 % 曲酸的美白功效更强。

苯乙基间苯二酚的化学结构式

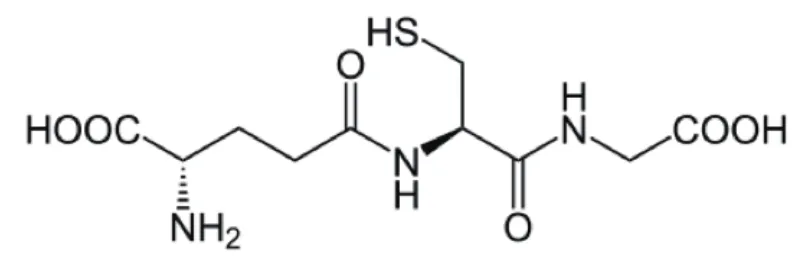

谷胱甘肽

谷胱甘肽(Glutathione)是一种由三种氨基酸构成的短肽,这三种氨基酸分别是谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸。谷胱甘肽能够直接抑制酪氨酸酶的活性;当自由基可以激活酪氨酸酶,而谷胱甘肽可以清除自由基抑制酪氨酸酶的激活;谷胱甘肽通过水解为半胱氨酸,使黑色素合成通路倾向于颜色较浅褐黑素。

谷胱甘肽的化学结构式

4MSK

4MSK(Potassium 4-Methoxysalicylate,4-甲氧基水杨酸钾盐)是日本药用美白成分,具有抑制黑色素的生成,防止因日晒而生成的色斑、雀斑的效果。4MSK不只具有抑制黑色素生成的效果,更能调整角化过程不顺的状况。有效作用于受到紫外线照射,导致角质层紊乱、重叠,产生慢性角化异常而引起的黑斑、雀斑肌肤,一来有改善角化异常的功效,二来从黑色素生成的源头确实阻断,具有抑制麦拉宁生成,预防黑斑、雀斑的发生。而资生堂强调,4MSK能使受损部位的因子量恢复,让黑色素排出过程中各层面的因子都能发挥作用,点燃黑色素排出的指引灯,让黑色素不再迷失离开的方向。现在ipsa的优效自律美白活肤液就特别添加了这个成分。

十一碳烯酰基苯丙氨酸

十一碳烯酰基苯丙氨酸具有很好的亲肤性,能控制α-MSH(黑色素细胞刺激素)与黑色素生成因子的结合,进而阻断黑色素形成的过程。在0.001%浓度下就可以发挥阻断α-MSH,而最佳使用浓度为1%。

光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)提取物

光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)提取物中甘草甜素及甘草亭酸具有抑制黑素细胞生长的作用。光果甘草定具有抑制酪氨酸酶活性的作用,它的两个羟基是其活性作用的关键,能有效抑制多巴向黑色素的转化过程,从而减少晒斑的形成和黑色素在皮肤表面的停留。甘草黄酮可抑制酪氨酸酶活性、抑制多巴色素互变异构酶活性和阻碍5,6-二羟基吲哚的聚合。

十一碳烯酰基苯丙氨酸

十一碳烯酰基苯丙氨酸具有很好的亲肤性,能控制α-MSH(黑色素细胞刺激素)与黑色素生成因子的结合,进而阻断黑色素形成的过程。在0.001%浓度下就可以发挥作用阻断α-MSH,而最佳使用浓度为1%。

美白产品的功效评价

基于黑色素的合成机理以及美白活性成分可能同时作用于多个靶点或者达到多种酶的抑制效果,化妆品美白功效需要在了解配方思路的基础上,多角度多层面进行综合评价。美白功效评价方法大致可分为体外法和在体法。

体外法包括生物化学法、物理化学法、细胞生物学法和三维重组皮肤模型替代法等。

1.生物化学法

生物化学法通过评估美白活性成分对酪氨酸酶的抑制率和对自由基的清除率来表征其美白功效,如体外酪氨酸酶抑制法、抑制L-多巴氧化法和DPPH分析法等方法,此类方法操作简单、结果呈现快速、所需成本低,适用于对美白活性成分的初筛和高通量筛选。酪氨酸酶抑制实验以L-酪氨酸或L-多巴为底物,在体系中加入待测物、对照品和酪氨酸酶等成分进行反应,并测量其吸光值,计算得到酪氨酸酶抑制率。

2.物理化学法

对一些美白机制和量效关系较为明确的美白成分(熊果苷、烟酰胺、抗坏血酸及其衍生物等),可通过分析仪器对化妆品中美白成分的种类及含量进行测定,从而间接表征其美白功效。对待测化妆品进行处理后,采用高效液相色谱、气相色谱等分析检测仪器检测待测物中的特征成分,以此判断其美白效果。

3.细胞生物学法

细胞生物学法是利用细胞培养技术,体外测定美白祛斑添加剂对黑色素细胞内酪氨酸酶活性或黑色素生成的影响。该方法对细胞数量、环境温度、测定时间等因素要求高,操作步骤比较复杂。小鼠B16黑色素瘤细胞株的基本结构,特别是黑色素合成功能与人正常的黑色素细胞基本一致,在人体原代皮肤黑色素细胞培养非常困难的情况下,国外化妆品生产企业的科研部门在筛选抗黑色素生成剂的过程中,广泛采用该细胞株作为抗黑色素生成祛斑添加剂功效测定的受试细胞。

4.三维重组皮肤模型替代法

三维重组皮肤模型是体外构建的具有三维结构的人工皮肤组织模型,其方法是利用组织工程技术将正常的人源性表皮角质形成细胞和黑素细胞组成,培养形成人类表皮的多层高度分化模型。目前,应用在美白评价的三维重组皮肤模型有法国的SkinEthic RHPE、美国的MelanoDerm、德国的epiCS-M以及中国的MelaKutis。通常使用含黑色素细胞的皮肤模型评价化妆品的美白功效,将待测物涂抹于皮肤模型作用一定时间后,进行酪氨酸酶活性测定、黑色素含量测定、检测相关蛋白的表达测定等,还可借助像素分析软件定量检测角质细胞摄取黑色素的量。

5.动物实验

由于豚鼠皮肤黑素细胞和黑素小体的分布近似于人体,一般采用的是黑色或棕色成年豚鼠,在其背部两侧剃毛形成若干无毛区,将待测样品均匀涂布于该区域,一段时间后对该区域的皮肤进行组织学观察。

也可以采用花色豚鼠建立美白功效评价动物模型,如利用紫外线连续照射豚鼠皮肤7天形成皮肤黑化模型,在受试部位涂抹待测样品,利用皮肤生物物理检测技术,同时结合组织化学染色及图像分析技术对皮肤黑素颗粒进行定量分析。

6.人体实验

一般邀请一定数量(30名以上)的志愿者,将待测产品涂抹在皮肤上,借助高精密仪器,观察涂敷待测产品前后肤色特征指标的变化,以评价美白效果;也可选用紫外线诱导的人工黑化模型作为受试部位进行实验,但实验中需要设置一种已知高效的皮肤美白剂作为阳性对照进行比较,来评价待测产品的美白效果。

在采用客观仪器法进行美白功效评价时,可选择国际照明委员会( CIE) 规定的Lab 色度系统测量受试部位的皮肤颜色变化。Lab 色度系统说明了颜色在色度空间中的位置,并对它加以量化,使颜色的变化可以用数值的方式来表达,通过这种数值量化,即便肉眼不能观察到的微小变化也可以反映出来。其中L* 值代表皮肤的亮度,值越大,颜色越偏向白色,反之偏向黑色;a*值代表红绿色度,+ a为红色方向,-a为绿色方向,值越大,皮肤越偏向红色;b* 值代表蓝黄色度,+ b 为黄色方向,-b 为蓝色方向,值越大,皮肤颜色越偏向黄色。同时,由测得的L*、a *和b* 值还可以计算得到个体类型角(Individual typological angle, ITA°),它能够表征皮肤明亮度的数值,ITA°值越大,皮肤越明亮,反之皮肤越晦暗。

也可使用类似Mexameter MX18 皮肤黑色素测试仪进行评价,其结果输出以黑素指数(MI)和红斑指数(EI) 表示,它是基于光谱吸收的原理( RGB),通过特定波长的光照在人体皮肤上的反射量来确定皮肤中黑色素含量,测量所得MI越高,说明皮肤中所含的黑色素就越高。

另外,应用VISIA 皮肤检测仪进行图像分析也可以评价化妆品的美白功效。VISIA 皮肤检测仪通过1200万像素的相机,分别用偏振光和紫外光作为光源,对人体面部进行全方位拍摄,并运用先进的光学成像和软件科技进行图像分析,所得到的图像包括红区、棕色斑、prop、紫外UV 以及荧光UV-Image等特殊图片。选用VISIA 皮肤检测仪进行美白功效评价时,主要通过对化妆品使用前和使用后的面部图像进行直观比较,以及对图像软件处理得到的面积值、百分比值、方差值、斑点个数等数据进行统计分析,来表征化妆品的美白功效。以上三种方法可以单独使用,也可联合评价。

随着美白化妆品需求量的增长,各种新型美白原料和宣称具有美白功效的化妆品与日俱增,对美白功效评价方法提出了更高更新的要求。皮肤的美白机制较为复杂,受多种因素影响,具有美白功效的化妆品可能作用于多个环节,难以通过单一方法进行评价,需要多层次多角度综合评价。实验目的不同,选择评价方法时可有所侧重,生物化学法和细胞生物学法简便快捷、重现性好,但并不能准确、客观地反映其施用于人体上的实际效果,适用于美白活性成分的高通量初步筛选;在体法可直观反映各种不同机制的美白化妆品对皮肤的最终效果,但其指标复杂、成本高、周期长、实验形式受限。生物技术、计算机图像识别技术尤其是基因芯片技术和基于互联网的大数据技术的快速发展,为进一步准确了解美白机理、全面科学进行功效评价提供了技术支持,也是未来化妆品功效性评价方法的发展趋势。

美白成分的趋势

1. 全面 “白”

黑素形成过程包括从黑素合成、转运到脱落,涉及皮肤表皮层各层(从基底层到角质层)。现在的美白成分趋势是多靶点击退黑色素,如能够兼顾抑制酪氨酸酶活性、抗氧化、抑制黑素转运至角质层等。

2. 莹润 “白”

莹润“白”不仅仅是肌肤颜色白,还需要肌肤颜色透亮。水润的肌肤,看起来就是比干燥的肌肤白净些。当肌肤水分充足后,才能让细胞与细胞间的管道畅行无阻,养分更容易被肌肤吸收。“美白与保湿双效合一”“加强保湿补水”,达到事半功倍的润白透亮美肌成效,肌肤一天一天更水亮。

3. 抗糖化与美白

与衰老相关的糖化实际上是一个简称,全称是非酶糖基化,简单地说,这种糖化反应是在没有酶作用的情况下,糖类和蛋白质结合,使蛋白质失去正常结构和颜色,变脆、发黄。蛋白质可以是多种,包括血红蛋白、弹性蛋白、胶原蛋白等等。皮肤的真皮层内有很多胶原蛋白,所以才会紧致有弹性。糖(葡萄糖和果糖)和胶原蛋白发生反应后,先形成可逆的一些初级糖基化产物,而后再形成不可逆的高级糖基化终末产物(AGEs)。胶原蛋白糖化后,除了进一步导致皮肤的衰老,也会使皮肤看起来颜色发黄,因此而失去白皙的质感。糖化不仅发生在真皮,新的研究发现表皮中的蛋白质(特别是角蛋白)也可以被糖化。除此以外,AGEs可以通过激活AGEs受体(AGER),促进黑色素的产生。因此,美白也需要注意日常饮食中糖的摄入以及养成良好的生活习惯。

科学选用美白化妆品

任何产品,均应首先考虑其使用的安全性,消费者不宜追求能够达到立竿见影效果的美白产品,无论是美容院的产品和服务,还是商家在美白产品的促销手段上,都不能做到这一点。逾越安全这个底线,美白往往适得其反。

选购美白化妆品时,可从国家药监局的《化妆品监管》APP中查看美白产品是否来自正规商家(厂家);通过《美丽修行》APP查看该产品是否应用了具有肌肤美白效果的成分;再通过该产品的用户体验、用户评价,进行购买、选择化妆品。使用具有美白效果的化妆水、乳液以及美白美容液等,并持续使用一段时间,才能达到理想的美白效果,并非一蹴而就。

对于某些红红火火、大名鼎鼎的美白成分,如“烟酰胺”“传明酸”“377”等,购买相关产品的时候,单纯追求高浓度是不可取的。对于敏感性肌肤的消费者来说,高浓度的美白产品对敏感性肌肤或许成为肌肤过敏的成因,也应比较某些剥离角质层的成分,如果酸等,会损伤皮肤屏障功能。除了对自身皮肤的健康有影响以外,美白成分本身也有浓度的限制。很多美白成分在一定的浓度范围内,美白功效会随着浓度增加而增加,但是一旦超于这个浓度范围,美白效果的增加趋势放缓。所以,面对市场上“原料桶”/“猛药”(标注高浓度活性成分的产品),消费者需要理智地思考是否合适自己的肤质。