基于随机前沿方法的我国高校技术转移效率分析

姜彦钊 赵 旭

(上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200030)

1 研究背景

进入21世纪以来,专利与技术日益成为国家核心竞争力的战略性资源和国际间产业布局的重要工具,高校的技术成果也是促进我国创新型国家建设的核心资源。在我国,高校掌握着130余万的教学与研发人员资源,接受每年总计超过1350亿元的科技经费投入,承担着每年近20万项的基础研究任务,若高校所创造的知识成果能够最终投向社会,得以产业化应用,可以极大地促进经济的发展与技术的进步。我国国家创新体系也提出:要加强科技创新与人才培养的结合,以国家目标和产业需求为导向,进一步推动科研院所、高等学校和企业在科技创新和人才培养方面的合作,促进资源共享,提高原始创新能力和科技成果转化能力,打造技术创新的原始动力。因此,高校的技术转移活动对经济社会的发展具有重要意义。

从2006年至2016年,尽管我国高校年专利申请数量从20 094项上升至184 423项,年专利授权数量从8214项上升至121 981项,年复合增长率分别高达24.82%与30.97%,但是在科技成果的转化端,我国高校科技成果转化的年合同金额数与年实际收入数的增长率只有9.33%和6.40%,远远落后于专利申请和授权数的增速。高校专利申请与产业化应用之间出现了增长率上的“剪刀差”,如图1所示。

图1 我国高校专利申请和成果转化增幅之间的差异

以上数据说明,尽管我国高校专利申请与授权数量实现了跨越式的发展,但我国高校通过科研活动产生的大量专利成果,最终能够投向社会、创造实际经济价值、为我国创新型社会的发展提供科技资源的比例却很低。

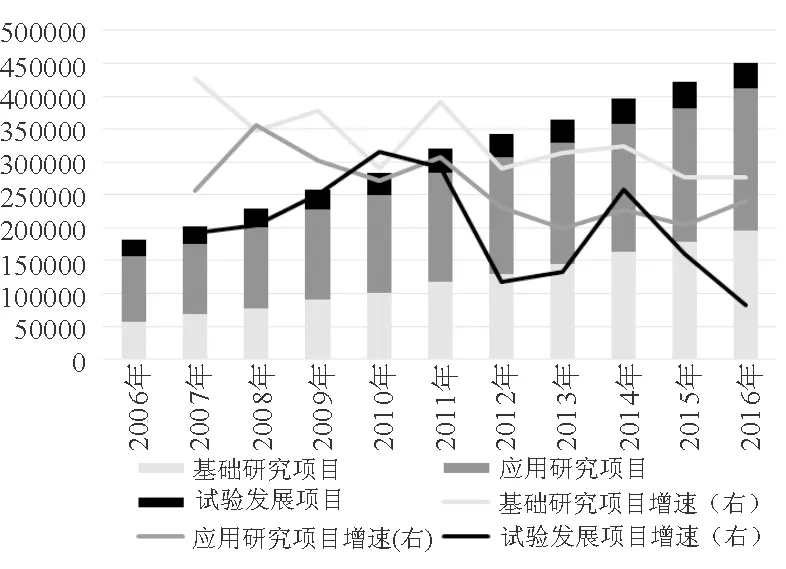

此外,我国高校的研究与发展(R&D)项目绝大部分在基础研究和应用研究领域,试验发展阶段的项目较为有限。如图2所示,2006—2016年间,我国高校基础研究项目数从56 850项上升至195 575项,年复合增长率达到13.15%;应用研究项目数从99 508项上升至216 993项,年复合增长率为8.11%;试验发展项目数从25 975项上升至38 158项,年复合增长率仅为3.92%。因此,我国高校基础研究R&D项目的增速要远高于试验发展项目,这也再度证明了我国高校的技术转移需要加强与完善。

图2 我国高校基础研究、应用研究、试验发展项目的增速

综上,我国目前高校技术转移的效率如何,影响其效率的因素又是哪些,均值得探究。

2 文献回顾

技术转移的概念起源于国外,最早的技术转移雏形出现于二十世纪四十年代的美国,该转移是指美国进行了大量资源投入的军事科研技术转移至民用领域进行生产与使用的过程。目前,学术界公认的我国技术转移理论最早是由唐允斌于1978年发表于《世界经济》的文章《应当研究技术引进中的经济问题》提出,其中引用了H.Brooks在1968年关于技术转移的最早定义,即“在一个团体或机构中发展起来的、合理体现在其他团体或机构所做的事情中”。H.Brooks还将技术转移划分为纵向转移(vertical transfer)和横向转移(horizontal transfer):纵向转移是指知识从共性化到专门化的转移,也可以理解为从基础科学向应用技术的转移;横向转移是指技术从一个应用场合转移至其他的应用场合。2017年9月,国务院印发的《国家技术转移体系建设方案》中,对高校提出了“发挥高校、科研院所等创新主体在推动技术转移中的作用,加强科技成果有效供给与转化应用”的目标,该技术转移可以视为全链条的技术转移,依托于高校和科研院所的科技成果,向市场推广该技术,促进技术成果规模化应用。这一类型的技术转移从高校和科研机构所拥有的知识和人才出发,基于高校所从事的大量基础研究和应用研究,提炼出具有实际商业价值和产业化意义的技术,并在市场的导向下实现该技术的专业化应用,最终对社会贡献其经济价值。因此,高校所从事的技术转移工作可以更多地理解为技术的纵向转移。

对高校技术转移的研究同样起源于国外,其核心在于高校、政府、产业之间的关系模式。Etzkowitz et al.(2000)系统分析了高校、政府、产业之间在进行技术转移过程中的布局,并指出高校技术转移过程是三者相互重叠、彼此影响(图3a),并呈现动态的“三螺旋”过程(图3b)。该模式下,高校与政府、产业间相互合作,彼此影响,三者重叠的区域共同构成了技术领域的基础设施(infrastructure),有利于高校发挥自下而上(bottom-up)的研发自主性。三者相互结合而成的组织结构和联络关系也从中兴起,构成了高校技术转移的大环境。而该模式并非动态,由于三者彼此交互影响和扩散,因此该模式呈现非线性的彼此交互循环的影响过程,既有水平方向三者之间的互相影响,也有垂直方向三者各自的发展变化。高校技术转移“三螺旋”模型的意义在于,打破了高校、政府、产业各部门之间的界限,以追求共同利益(产出)的最大化为核心驱动力量,体现了高校技术转移的动态性。

图3a 高校技术转移参与者的关系

图3b 动态的技术转移“三螺旋”模型

在国内的研究方面,清华大学科学技术与社会研究中心的章琰(2004)较早地对高校的技术转移过程进行了深入的剖析,并指出:高校的技术转移过程是技术从大学向企业和市场的运动过程,也是技术被商业化开发和应用的垂直转化过程。高校的技术有“知识态”和“嵌入态”两种状态,“知识态”为高校长期积累形成的差异化知识的技术,“嵌入态”为技术被赋予的社会属性和不同表现形态。从大学技术“知识态”的转移路径来看,高校的技术转移是大学实验室中的基础研究和应用研究转化为企业生产过程中的技术,因此是知识的展现与转化过程;从大学技术“嵌入态”的转移路径来看,高校的技术转移是高校的知识成果剥离大学“母体”而融入企业架构中的过程,由于高校注重学术研究,而企业追求利益最大化,因此高校的技术转移是技术的剥离与重构的过程。据此,本文将高校技术转移的路径总结如图4所示。

图4 高校技术到企业技术的转移路径

综上,高校的技术转移可被视为高校利用其自身拥有的大量基础知识和共性化技术、借助政府的支持、根据市场与产业的实际情况,将其所拥有的技术逐步纵向转移至企业专门化的生产活动的动态过程,这一过程是追求产出最大化的过程。该过程综合利用了高校、政府、产业等多种资源,最终实现生产活动中的经济利益。因此,高校技术转移要素的投入产出比即效率,是高校技术转移的核心问题。

国内外学者对高校技术转移效率问题进行了大量研究,对影响高校技术转移效率的因素的认知不尽相同。具体地,Fisch et al.(2015)将技术转移的效率定义为单位时间内各高校的专利申请数量,基于横截面数据的普通最小二乘估计得出结论:高校的学术研究数量而非质量是影响高校技术转移效率的关键因素。而Shane(2003)用美国高校技术许可办公室成立的初创企业数量作为衡量高校技术转移效率的因素,得出结论:高校的科研卓越度是影响高校技术转移效率的重要因素。Landry et al.(2006)使用问卷调查的方式,使用综合指标计算高校技术转移效率,并得出结论:高校的科研团体规模可以显著促进技术转移,同时指出:高校的学术论文发表活动并不会对高校的技术转移活动造成“挤出”效应。Timothy et al.(2007)利用DEA方法探究北美地区高校技术转移效率,并得出结论:地区的经济发展程度会对高校的技术转移效率产生显著的影响。Lim et al.(2016)通过测算韩国科研机构综合投入-产出比例的方法衡量技术转移效率,并将专利作为其中的中间产物进行测算,得出结论:科研机构技术转移存在很大程度的资源浪费情形,并用相位图的方式得出结论:科研机构形成专利的效率与形成收入的效率存在差异。Zuker et al.(1994, 1998)指出:在技术转移的过程中,Sherwin Rosen(1981)所提到的经济中的“明星”现象同样存在,即在技术转移的过程中起着主导作用的是少数有影响力的“明星”教授和科学家的成果,而非“普通化”的学者研究;“明星”教授的衡量以核心期刊所著科研成果数衡量,而他们往往塑造了该行业早期技术转移的格局。

针对我国高校技术转移效率的研究中,廖述梅等(2009)实证测算得出,我国高校的科技成果转让数量与专利申请数量高度正相关,并认为高校的科技服务人员数量是造成高校技术转移存在无效率情形的主要因素。尹西明等(2017)得出结论:高校的技术转移过程中,专利许可的空间分布存在不均衡性,长三角为目前的专利许可核心区域。范柏乃等(2015)、余元春等(2017)同样认为地区因素是我国高校技术转移效率差异的主要因素之一。薛敏(2007)提出,在评价高校技术转移的效率时,要充分考虑高校进行技术转移活动的机会成本,即从事技术转移活动与高校进行基础研究活动之间的竞争关系,因此高校应有效配置资源进行技术转移活动。原长弘等(2013)探索影响高校技术转移效率的外部因素,认为高校的技术转移效率同时受到政府投入因素和市场环境因素的影响。金杰、赵旭(2018)通过实证测算得出:良好的市场环境对产学研发联动效应起到了显著的推动和保障作用。何美儒等(2014)认为我国高校技术转移效率整体有待提高,其原因在于高校科研人员数量不足、科技成果质量较低以及企业与高校之间的信息不对称。吴凡等(2010)认为,高校的声誉是其重要的社会财富,是社会公众对高校综合实力的认可程度,也是学校性质的重要构成部分,并指出声誉对高校技术转移能力有重要影响。

综上,国内外学者的过往研究认为,影响高校技术转移效率的因素有高校所在地区的经济发展水平、高校学术研究的质量与数量、高校科技活动人员规模、科研卓越度以及高校与企业之间信息不对称程度等。本文基于我国高校技术转移形成产业化合同金额较低的现状,聚焦于高校技术转移最终实现产业化应用的效率,测算该效率并辨别促进和降低该效率的因素所在,着重考察高校自身的资源因素对技术转移效率的影响,进而对高校未来更好地进行技术转移活动提出了建议。本文从高校视角而非省际视角进行研究,更能深入直接地探究高校作为技术供体,其自身因素对技术转移活动的影响。而本文未选取技术转移中心作为研究对象,原因在于在我国目前的技术转移示范机构中,绝大部分仍是高校组织架构中一般的通用型的机构,更多停留于基础职能,并未完全独立于高校的教学与科研活动。

3 模型与实证设计

本文通过面板数据的随机前沿估计法(stochastic frontier analysis,SFA)探究我国教育部直属高校的技术转移效率,把高校科技研发时主要利用的研发资金与研发人力视为初始投入,技术转移所签订的合同金额视为最终产出,用投入-产出比来测算高校技术转移效率。同时,打开技术转移过程的“黑箱”,测度其他因素对技术转移效率的影响。

在普通最小二乘估计中,随机误差项服从独立同分布的标准正态分布,这也就意味着,实际的产出点可能位于该生产函数线的上方、下方或落在线上,得出的生产函数为平均生产函数。前沿生产函数则体现经济学中的“最优”的概念,要求所有的产出水平都不高于该前沿生产函数的边界。前沿生产函数的经济学意义在于体现了经济学中基本的资源稀缺性假设,也体现了收益最大化或成本最小化的概念。因此,前沿生产函数(或生产前沿面)体现产出最大化的最优生产状态。Meeusen & Broeck(1977)、Aigner, Lovell & Schmidt(1977)以及Battese & Corra(1977)几乎同时提出了随机前沿方法,即将随机扰动项分为两部分:第一部分(V)为随机的统计误差,由不可控的因素主导;第二部分(U)为非负的误差项,经济含义为技术的无效率,由可以控制和改变的因素引起。随后,学者基于横截面数据的对随机前沿生产函数进行参数估计。Schmidt & Sickles(1984)指出:采用横截面数据利用目前技术对横截面数据的随机前沿函数进行分析时,存在的问题在于将技术非效率项从随机误差中剥离出来需要依赖对技术非效率因素项分布的假设,因此存在不稳定性。进一步,Schmidt & Sickles指出,技术非效率因素和回归因子之间相互独立的假设可能并不成立,当生产主体知晓其技术非效率时,完全可能改变其投入的选择。早期的面板数据随机前沿模型在假定非技术因素不随时间而改变的前提下进行参数估计,随后Battese & Coelli提出了较为完善的随时间改变的面板数据随机前沿模型来探究技术效率。

Battese & Coelli提出的随机前沿模型在分析技术转移效率时的优势在于:(1)能更好地体现样本的统计特性,反映了样本计算的真实性;(2)在测算技术效率的同时,识别促进和降低效率的因素;(3)前沿生产函数相比于平均生产函数,体现了利用有限资源实现产出最大化的思想,符合高校技术转移过程的经济学意义;(4)非效率因素随时间变化,且与投入的要素之间允许存在相关性,更加符合高校技术转移“三螺旋”模型的实际情况。

本文所采用的SFA回归方程组如下:

方程组中,式(1)为随机前沿(stochastic frontier)方程,式(2)为非效率模型(inefficiency model)方程。其中,Yi,t为t单位在i期的产出,xi,t为投入的要素指标,Vi,t-Ui,t为复合结构的回归误差项,Vi,t与Ui,t相互独立,其中Vi,t为独立同分布随机误差项,Ui,t为非负并且独立分布的非效率因素误差项。技术非效率因素Ui,t在非效率模型方程中进行识别,zi,t为非效率因素的解释变量,若δ>0,则说明该因素促进了技术非效率,反之则促进技术效率。含有非效率因素的随机前沿方程组对方程(1)中的复合结构误差项做出了如下假设:

(3)

Ui,t~N(zi,tδ,σ2),Ui,t≥0

(4)

为了测算技术效率,SFA方法定义:

(5)

(6)

Gamma值(γ)度量(1)中误差项含有非效率因子的可能性,进而判断技术转移中是否存在显著的非效率。技术效率(technical efficiency, TE)的定义如下:

TEi,t=e-Ui,t

(7)

如果Ui,t=0,则由(7)可知技术效率TE为1,则此时该模型处于技术效率的状态中,产出落在生产前沿上;如果Ui,t>0,则0 本文采用含有非效率因素的随机前沿方法,分析高校在技术转移过程中是否存在非效率情形,并剖析导致技术非效率的具体因素。具体的回归模型如下。 首先,本文采用对数化的线性柯布-道格拉斯型函数作为高校技术转移的生产函数。该模型中,根据国内外研究惯例,投入的两大要素为资金和人力,本文探究高校技术转移最终实现产业化应用的效率,根据“三螺旋”模型中的追求产出最大化,将技术转让合同金额设置为产出变量,即 ContractAmount=α·Expenseβ1·Staffβ2 (8) 其中,α为综合技术转移水平,β1、β2分别为资金投入和人力资本投入对技术转移成果的弹性系数。 将式(8)对数化后,有 lnContract=lnα+β1lnExpense+β2lnStaff (9) 如前所述,过往研究认为对技术转移效率产生影响的关键因素有经济发展水平、科学研究的质量与数量、高校科技活动人员规模、顶尖学者和高校声誉等。而经济发展水平可以反映市场和产业因素,高校的基础研究和科研经费投入在很大程度上受到政府主导,因此本文的模型设置符合“三螺旋”技术转移模型。本文采用的高校技术转移SFA方程组如下: 具体变量设置如表1所示。 表1 模型的变量设置 本文所选数据源自AcademicRankingofWorldUniversities:BestChineseUniversitiesRanking与《高等学校科技统计资料汇编》。BCUR是权威的高校排名数据库,本文从中提取我国高校的学生质量、声誉、科研规模、科研质量、顶尖学者数量、高校科技活动人员规模数据。本文从《高等学校科技统计资料汇编》中提取以下数据:高校技术转让合同金额、R&D成果应用支出经费、研究与发展全时人员数量。 基于数据的连续性、可比性和可获得性,本文研究的对象为2014—2016年间,满足如下条件的54所国内高校,并将上述数据来源进行对比、匹配与整合: (1)教育部直属; (2)历年专利申请数量不为0; (3)历年技术转让合同金额不为0; (4)数据对外公开。 本文的实证回归针对科研成果产业化的高校技术转移效率方程组进行回归分析,计算高校技术转移效率并识别影响技术转移效率的因素。 利用Frontier 4.1编程对数据分别进行回归分析,本文的实证结果如下。 表2 高校技术转移产业化效率的普通OLS估计结果 表3 高校技术转移产业化效率的随机前沿的MLE最终估计结果 Log(likelihood)=-99.37 LR test of the onesided error=21.93 从以上结果可以得出: (1)β1的最终估计值为0.108,β2的最终估计值为0.708,且β2在5%的概率水平上显著。这说明高校技术转移过程最终产业化应用的金额对于研发人力投入的敏感度要高于对资金投入的敏感度。β1与β2之和为0.816 < 1,说明高校进行技术转移过程中研发资金和研发人力的投入尚未达到规模经济的水平。 (2)Gamma值(γ)为0.642,接近于1,且通过了5%的显著性检验,这说明在高校技术转移成果产业化的过程中,非效率因素具有显著的影响,即高校的技术转移过程存在显著的非效率情形。 (3)单边似然比检验LR为21.93,且通过了5%的显著性检验,进一步说明复合误差项中无效率因素的存在性。 (4)非效率模型的参数估计中,δ1、δ6的估计值分别为-1.528和-1.556,均通过了5%的显著性检验,说明随着高校所在区域人均GDP的提升和高校顶尖学者数量的增加,高校专利申请的效率得以提升,即高校所在地区经济发展水平和本校顶尖学者数量能够有效提高高校技术转移的效率。这一方面说明,高校的技术转移可以有效地借助于地区的经济活力,从而“激活”其潜在的可以投入实际使用的科研成果,因此市场和产业因素对高校的技术转移效率具有重要影响;另一方面,顶尖学者及其有影响力的科研成果提高了其所在高校科研成果实现转移的机会。这也证明,高校技术转移的过程确实存在“明星”效应,顶尖的教授与科学家在技术转移的过程中起到主导型的作用。 (5)非效率模型的参数估计中,δ3、δ7的估计值分别为4.304和2.269,且均通过了5%的显著性检验。这说明高校在技术转移产业化过程中,高校的声誉及其科技活动人员规模与高校的技术转移效率反向相关。根据ARWU的解释,高校捐赠收入之所以能反映其声誉,原因在于捐赠收入与毕业生的成就和学术表现高度相关。尽管社会对某些高校有较高的认可度,但在企业和高校签订具体的技术转让合同时,该优势没有得到发挥。也就是说,目前高校所得到的社会声誉更多还是基于其教学和学术能力,而非其与产业相结合的技术转移能力。因此高校应拓宽技术转移的模式,加强产学研的联动,增加联合研发中心等机构的职能,将高校的声誉优势渗透至技术转移领域,实现技术转移模式的多元化,拓宽高校技术转移渠道,打造优质、有影响力的技术转移平台。这也进一步说明,毕业生的成就与其所在高校的技术转移活动脱节,缺乏恰当的体制使得二者之间产生协同。 (6)非效率模型的参数估计中,δ2、δ3、δ5的估计值分别为-1.206、-0.723和-0.434,均小于0但不显著,这说明高校的学生质量、学术领域的论文规模和质量能够微弱地推动高校技术转移产业化效率的提升,说明在技术转移的整个链条中,我国高校的学术研究并未对技术转移形成“挤出”,因此高校应更加重视学术研究能力与技术转移能力之间的协同效应,加强纵向一体化的程度,使产学互相促进。 为了更好地解释图1所示的十年来我国高校专利申请和技术转移产业化应用之间的显著差异,本文进一步获取了同期各高校专利申请数量,并将其作为产出项代入随机前沿方程组,即 实证结果如下: 表5 高校专利申请效率的普通OLS估计结果 表6 高校专利申请效率的随机前沿的MLE最终估计结果 表7 高校专利申请效率的SFA参数估计结果 由此结果可以看出:高校的专利申请对于研发人力投入的敏感度同样要高于对研发资金投入的敏感度,且高校的专利申请过程同样存在非效率情形。 表8总结了各因素对技术转移产业化效率和高校专利申请效率的影响情况。 表8 各因素对高校技术转移产业化效率和专利申请效率的影响对比 由此看出,地区的经济发展水平和顶尖学者数量对技术转移产业化和高校专利申请二者的效率均起到了显著的提升作用。科技活动人员数量在专利申请过程中显著有效,声誉因素在专利申请过程中不显著,而二者在技术转移产业化的过程中均显著无效。 我国高校技术转移产业化效率普遍低于高校专利申请效率,主要原因在于科技活动人员数量在专利申请过程中显著有效,而在技术转移产业化的过程中均显著无效。我国高校技术转移大量终止于申请专利的环节,这一方面说明高校缺乏对优质专利的有效激励,另一方面说明高校申请的专利自身质量普遍不高,难以实现实际应用。首先,高校在进行技术转移的过程中,往往将更多的人力资源投入到通过研发形成专利的环节中,而忽视了专利的市场化应用过程。由于专利指标便于量化,而技术转移过程较为漫长、结果不确定,因此我国高校技术转移的模式和激励制度有待于进一步完善,应加强高校的科研成果与市场的衔接。此外,高校应重视科研专利的质量,而非一味追求数量。根据世界知识产权组织(WIPO)公布的《2018全球创新指数》,我国在“知识与技术产出”项目上排名第五,而在“有创造性的产出”方面排名仅为21位。作为技术转移过程中的技术主体,专利的质量对技术转移的成功率至关重要,无实际价值的专利占据了大量研发机会成本,不利于技术转移效率的提升。 根据SFA方法的效率测算结果,全国各行政区域中,样本高校的平均专利申请效率和成果转化效率如表9所示。 表9 分区域专利申请效率和成果转化效率 从以上结果可以看出,我国华北地区、华东地区、华南地区的专利申请效率和成果转化效率均高于全国平均水平,说明该区域的高校普遍能够更好地整合资源,体现出更高的技术转移效率。 本文应用随机前沿方法测算我国高校技术转移效率,并识别技术转移效率的影响因素,得出结论:我国高校技术转移过程产业化中存在着一定的非效率情形,且未达到规模经济;在高校技术转移产业化的过程中,研发人力资本投入相比于研发资金投入对产出的影响更为敏感;地区经济发展水平和高校顶尖学者数量为促进效率的因素,而声誉和科技活动人员规模为抑制效率的因素;高校学术研究形成论文的数量与质量对技术转移效率均有微弱但不显著的促进作用。 据此,本文认为高校提升技术转移效率和优化研发资源的整合中可以关注以下方面: (1)高校在技术转移过程中应该更加注重对研发人力的投入,尤其是对该领域内顶尖学者、具有一定权威和影响力的高端人才的投入,从而对整个技术转移过程起到良好的带动作用,更好地整合多方资源。同时,高校应更有针对性地将资金投入优质的科研项目,避免“大水漫灌”。 (2)高校应该基础研究与应用研究并重。高校的科研活动人员全程参与技术转移过程的情况较少,以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系尚不成熟。在过往唯论文、唯学历的评价导向下,论文往往作为评价的限制性条件,高校在对学生和教师进行评价时,往往更加直观地关注其参与学术研究的情况,忽视了成果转化、技术推广、技术服务等评价指标的权重。因此,高校应鼓励在校学生参加高水平科研项目,并提高学生将其科技成果转化的能力,使其成为科技成果的创造者和实施者,成为科技成果转移的主力军,提高高校技术转移效率。 (3)高校在目前开展传统的校企“点对点”式科研成果推广和转化时,可以逐步渗透开展“点对线”“点对体”式的技术孵化模式和技术转移平台模式,与企业共建科技园、联合研发机构、技术转移中心等,将高校科技人员的科研活动从科学研究向科技成果转移延伸,使科研成果与技术转移无缝衔接,提升高校技术转移平台的社会影响力。 (4)对于我国华东等经济与金融较为发达的地区,应该充分利用其地区优势,建立广阔的技术转移平台,与其他地区的高校建立跨省技术转移产业链,增强与经济发达省份和地区之间的合作联系。 (5)高校应采取措施将技术转移的非效率因素转化为有效率因素,提升科技活动人员参与技术转移过程的一体化程度,鼓励科技活动人员和有影响力的“明星”专家学者参与到技术转移产业化的过程,提升专利的质量;同时在技术转移过程中加强与业界校友之间的联系,将高校自身学术影响力扩展到产业领域,增强学术界和产业界的交流与相互渗透,提升高校技术转移的效率。

4 实证结果及分析

4.1 高校技术转移产业化的效率

4.2 高校专利申请效率与技术转移产业化效率的异同

4.3 分地区高校专利申请和技术转移产业化效率指标

5 结论与建议