点、线、面“三重奏”:由“单音”技术引发的几何结构风格

——以古拜杜丽娜神圣简约主义音乐《三重奏》第一乐章为例

许琛

“单音”1-1郭树荟:《“单音”所营造的创作手法与音乐精神——关于秦文琛的<际之响>》,《人民音乐》2005 年第1期,第32—33 页。-2王桂升:《复杂的单音——读秦文琛的交响诗<五月的圣徒>有感》,《音乐艺术》2006 年第2 期,第37—45 页。-3孙慧:《“新潮音乐”之路混生何以涅槃——由秦文琛唢呐协奏曲<唤凤>之单音技法与“整体结构节奏”的折返而引申》,《中国音乐》2009 年第4 期,第227—230 页。-4李鹏程:《从单音出发,至无限》,《音乐周报》2013 年10 月23 日第A14 版。-5卞婧婧:《一个音也可以做出很多文章——秦文琛<际之响>中的“单音”语汇及音色音响技法特征》,《中国音乐》2016 年第2 期,第133—151 页。( 或作“单一音”2-1刘湲:《歇尔西的“单一音”探析》,上海音乐学院博士学位论文,2003 年。-2鲁立:《谢尔西四首弦乐四重奏中的声音主义观及其实现》,上海音乐学院博士学位论文,2013 年。“单个音”3李吉提:《<五月的圣徒>的单个音表述和节奏技术》,《中央音乐学院学报》2006 年第2 期,第3—12 页。同音控制法”4周海宏:《宏大的悲歌——关于秦文琛作品的断想》,《人民音乐》2006 年第2 期,第46—48 页。) ,作为一种技术性语汇,自意大利作曲家歇尔西( Giacinto Scelsi,19《第一狂想诗——为阿佤山的记忆》( 1990) 、交响诗篇《土楼回响——山歌、树叶吹奏、合唱与交响乐队》(2000) 等。05Anahit:《女神》为小提琴独奏与18 件乐器而作(1965) ,该作品为歇尔西对“单一音”手法运用的最典型的代表作之一。-198《第一弦乐四重奏》(1989—90) 、《偃月赋》(1993) 、唢呐协奏曲《唤凤》(1996) 、《五月的圣徒》(2004) 、《太阳的影子之七》(2005) 、《地平线上的五首歌之三》(2005) 等。8) 首创之后5,继而又见于古拜杜丽娜( Sofia Gubaidulina,1931)6《三重奏》为小提琴、中提琴与大提琴而作(1989) 。、瓦斯克斯( Pēteris Vasks,1946)7钢琴曲《四季II—春》(1995) 。、秦文琛8、刘湲9等中外作曲家的创作中。在歇尔西、秦文琛、刘湲等作曲家的相关作品中,“单音”技术的特点是“以‘单一音符’的微分音化、腔化10同脚注3。为主,并在各种从属支架结构中层层铺展开来。”11同脚注2-1,第i 页。这个有特定寓意的音级,“为结构音乐主导与统一乐思发展的前提,通过持续状态下音色音响与节奏速度诸方面的不断衍变,建立起风格独特的声响结构。”12同脚注1-5,第133 页。“将单音技法抵至无限的音响空间。”13同脚注1-4。而古拜杜丽娜的单音技法,则是在遵循“以最小的形式,负载极深层的思想、情感内涵与技术信息内涵,并围绕净化的材料进行精密的技术处理,积极攀登艺术创作的至高境界。”14同脚注2-1,第ii 页。这一技法内涵基础之上,又将其形式与几何学上的“点、线、面”等形态

相联系。以古拜杜丽娜于1989 年为弦乐创作的《三重奏》之第一乐章为例,作曲家所使用的单音具有几何学上的“点”的特征。关于“点”,古拜杜丽娜的同胞、勋伯格的挚友,表现主义绘画大师瓦西里·康定斯基( Василий Кандинский,1866-1944) 在其论著中曾作如下阐释:“点本质上是最简洁的形。从本质上讲,一个点即造就一定的主张,是雄辩,也是最伟大的缄默。”15[俄]康定斯基著,罗世平等译:《康定斯基论点线面》,中国人民大学出版社2003 年版,第9、16 页。

一、取势于点:以各层级“根单音”统摄的分段式结构

为推动音乐的有序发展,建立严谨可靠的逻辑脉络,古拜杜丽娜在《三重奏》第一乐章中遵循了“以点带面,从线到面,逐步形成区块大合作”的单音技术思路,这一思路坚持了整体和部分的统一。

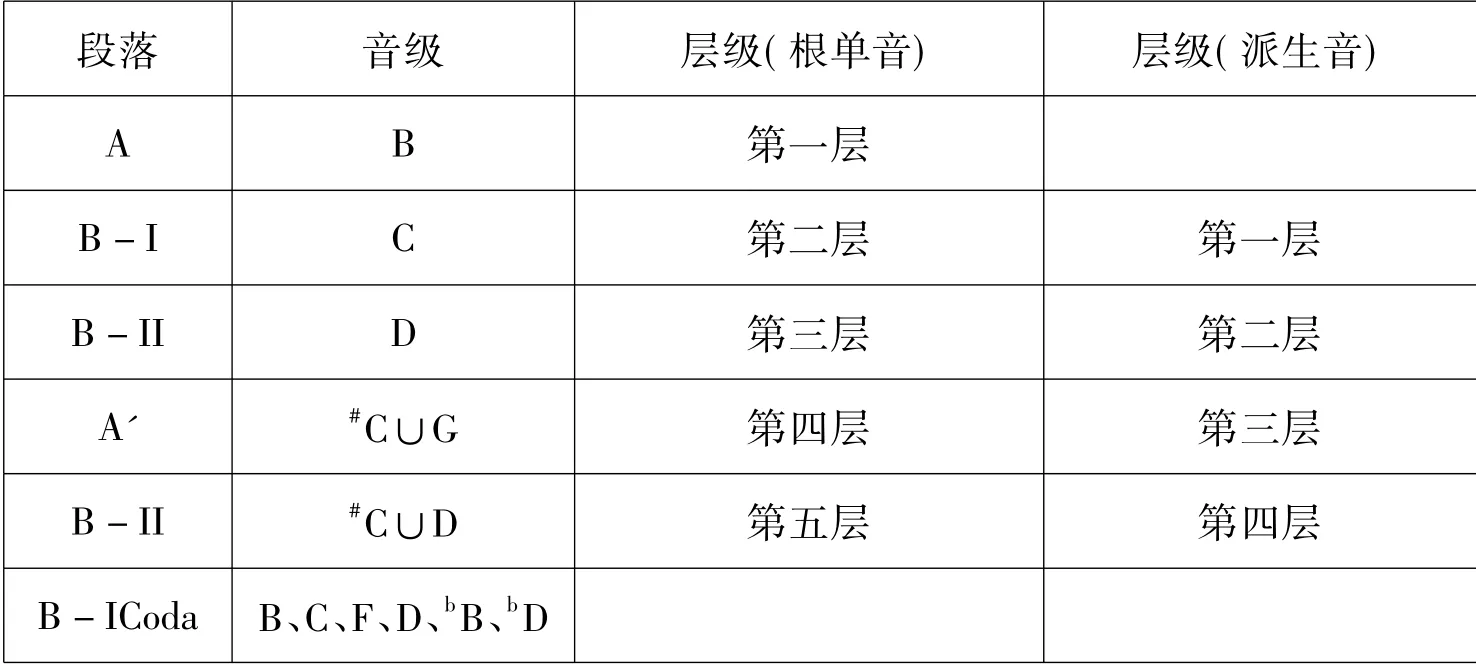

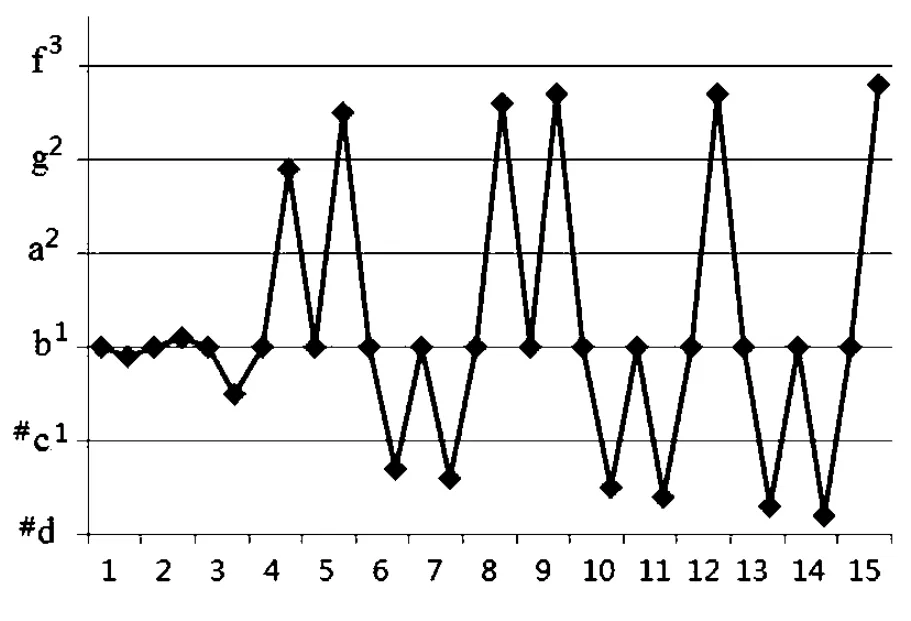

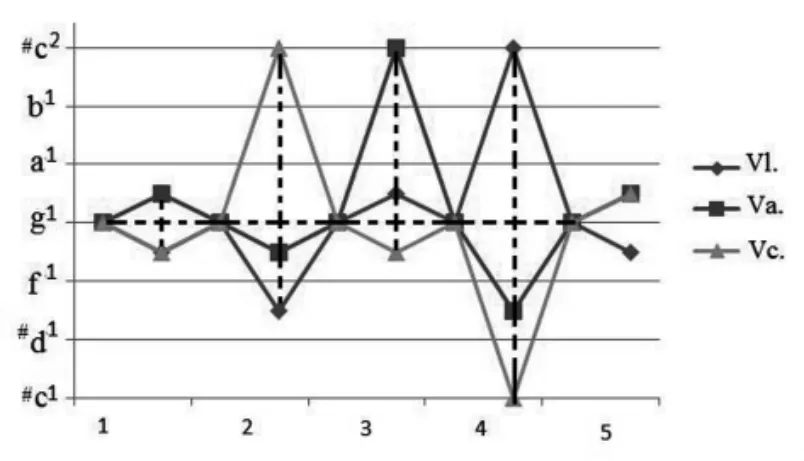

作为一位虔诚的东正教徒,作曲家也同样尊重其他宗教。她始终坚信:“不同宗教的根是相同的,甚至在音乐里有更深的根。”16转引自阮昆申:《“宗教的灵魂 音乐的奉献——古拜杜丽娜<奉献>的音乐结构与宗教寓意”》,《人民音乐》2014 年第6 期,第82 页。在《三重奏》第一乐章中,思想内容的情感基调与艺术形式的基本架构,源于单音音级,B。我们首先有必要将这最基本的单音点与其派生音点加以区别。如图表1 所示,该乐章为带自身变化反复一次的二段式结构,音级B 是全曲音高之源,奥秘所在,将其视为第一“根单音”17本文借鉴“单音”一词,缀以“根”字,取意于南宋刘勰《文心雕龙·隐秀》中“源奥生支,根盛颖峻”,一句。,作品最深的根基。在呈示段中,第一根单音以主题的姿态,与其派生音相组合的材料之间相互交替,反复出现。基于第一根单音,以上下邻音的方式旁支出两个派生音,音级C 和#A。其中,音级C 继而作为第二根单音又旁支出它的派生音,音级D,以此类推,由一点扩充、衍展生成统摄各段落的各层级根单音。各层级根单音之间显示出一种衍生接续逐渐过渡收拢的形态,最后衔接至B -I 及尾声段落单元,将此前所有层级上的根单音并置,交叉汇合,通过集合型特征化表述来凸显根单音功能价值。基于第一根单音之上的该作品,整体布局流动性强、链条严密,而局部段落格调又自不同。

图表1. 《三重奏》第一乐章各层级“根单音”与“派生音”

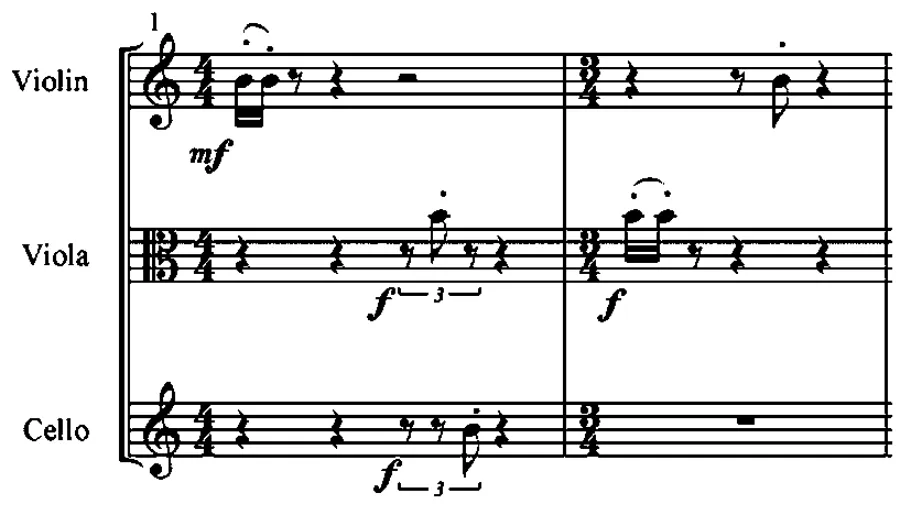

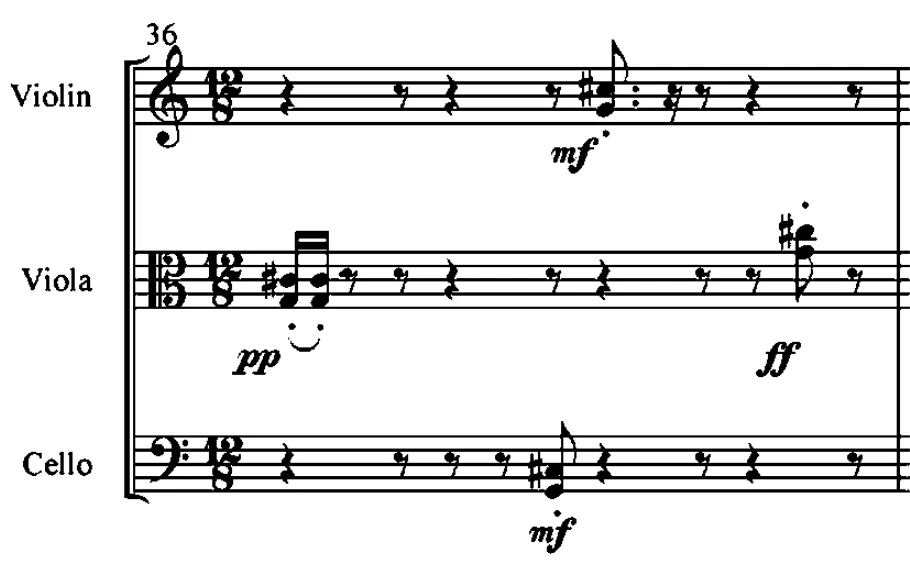

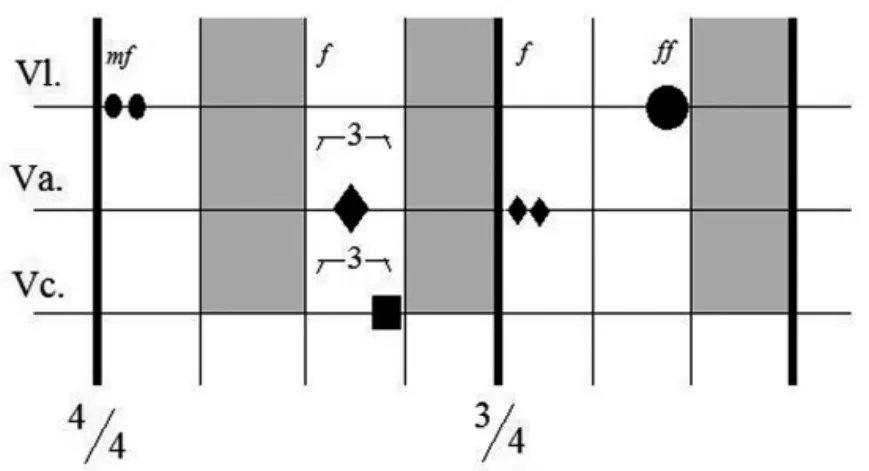

图表2a 呈现了乐曲一开始第一根单音的重复状态,表现为7 个离心的点——这些点所在的两个小节,由4 拍子转变为3 拍子,为的就是产生节拍轴心,即第一小节最后一拍( 如若两小节拍号一致,无论是偶数拍子还是奇数拍子,都无法形成轴心) 。在这一局部音乐画面的中心,所有声部均保持沉默,不着一个音点。画面中心点的音响缺失,就势必造成画面具有离心之感。这些在音高位置和音区仍保持着一致的单音点,它们的轮廓却随音色的变化而发生改变18小提琴音色用圆形点表示,中提琴用菱形点表示,大提琴则用方形点表示。;点的大小则依时值长短而定;点与点之间的亲疏、有声与无声( 图中阴影部分) 的间隙,则全由节奏律动维系。在上述因素的作用下,起初那两个不动声色的小点在最后升级为最强力度的大圆点,而音强、音值、音色、节奏,力度等音乐元素共同塑造的这7 个形色各异的离心点,则具有语言的节律,“耶稣七言”的象征意味。经过在呈示段内部多次循环衍化以及经历了对比乐段对上述材料的短暂回避之后,与此前相似的单音重复片段又出现在了呈示段的变化反复段落之中。不同的是,所谓单音,不再是一个音级,而是两个。如图表2b 所示,将两个相距减五度音程的小点捆绑在一起作为一个音点,声音的集中性消失了,声音上的离心力与画面上点的离心结构达成一致。

谱例1a.呈示段主题(1—2 小节)

谱例1b.呈示段主题(第36 小节)

图表2a.呈示段主题(1—2 小节)第一层级“根单音”B 转换成点

图表2b.呈示段(反复部分,第36 小节)第四层级“根单音”#C∪G 转换成点

在进行简化和转换的过程中笔者不禁感慨,一个单音、一个点,足以创造出一件抽象艺术!单音如同绘画中的点,是最简洁的形,只有张力而没有方向。在该作品众多层级中的“根单音”——作品开始处的单音级B,毫无疑问是音乐画面中绝对中心的点,造就了音乐主张,听众能清楚地听到一个单纯的、绝对的声音。在音乐的进程中,其它次结构上的单音点的加入,使得画面上原本绝对的声音产生了离心结构,声音开始变得复杂。该作品的背景好似一副由大小不等、轮廓不一、颜色不同的点进行组合叠置的绘画。每个音点既在各自的段落位置发出自己的最强音,又在相互的关系中相互制约、协调展开,构成一曲主次分明,层次清晰的点的画面。有离心力,就会产生与此相对的向心力,次级结构上单音点的重复成了强化绝对声音的有力手段。在呈示段及其变化重复段落中,单音的单独陈述共计12 次( 呈示段5 次,变化重复段7 次) 。在古拜杜丽娜的信仰中,数字12 象征着完整,十二大瞻礼日又是东正教重要的节日活动。这些似乎都验证了作曲家采用回旋出现的单音段落别有深意。

二、抓点促线:直线、曲线、锯齿形线,线的组合

“点”是一个实体到另一个实体的桥梁,一个点在运动至下一个点的过程中所留下的轨迹,就成了线。在运动过程中,点自身的中心张力消失了,这种张力由一种新的、自足的实体,线来取代。相较于点,线既有张力,更有方向。线是已经在给定几何点的方向被施加力的产物。该作品中所产生的线性形式有以下几种类型:1.“直线”,它是从单一方向上施加单个独特的力的结果;2.“曲线”,由不同方向上的两个或多个力同时作用的效应产生所得;3.“锯齿形线”,由不同方向上的两个或多个力相加作用的效应产生所得;4.“线的组合”,即“多线共振”,即由上述线形的空间并置、共振,进而形成音响合力。

1.直线

如图表1 所示,对比乐段( B 段) 第一部分的中心音,即第二层级上的根单音C,其实质是第一根单音B 在呈示段的运动过程中作上邻音状所旁支的派生音之一。在呈示段中,中提琴以颤音弓法频繁地游走在B-C 这一直线上,这一最短距离的直线( 小二度音程) 与最简洁的根单音B 交替发声,距离虽短,但小二度碰撞所形成的音响张力不容小觑。从各层级根单音出发,拾级而上或拾阶而下串联起一到数个音级所留下的线条轨迹,是作曲家在该作品中对单音进行装饰性扩展的一种最基本的方式,线条在时间( 时值) 和空间( 音程) 上延续的跨度可长可短,在该作品中表现为由两点相交的短线逐步发展成多点连缀的长线。

2.曲线

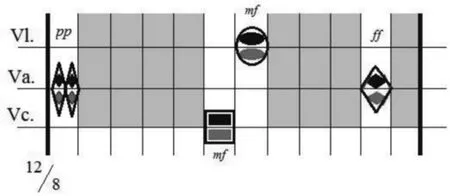

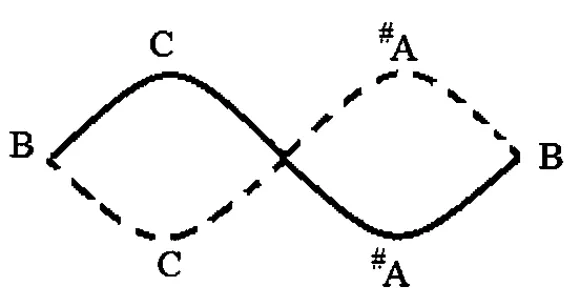

如果说音级B-C 进行是一根向上的直线,那么与这一线条并置的还有一根等距离,但却呈相反方向的直线B-#A( 由小提琴与低音提琴声部承担) 。由于两根直线起点相同,均视根单音B 为原点,因此,C 与#A 两个音级同时发力,互为反力,形成了较直线更富于弹性的曲线。在呈示段初,作曲家并不希望音乐的向外张力瞬间膨胀,因此,她选择了半音音程以保证曲线的弧度偏离直线的角度尽可能小( 如图表3 所示) ,但这并不妨碍已经形成的弧度,并最终迟早会到达一度是起点的地方,即第一根单音B。起点和终点汇聚一处。

图表3.“等距半径曲线”(波状线)

3.锯齿形线

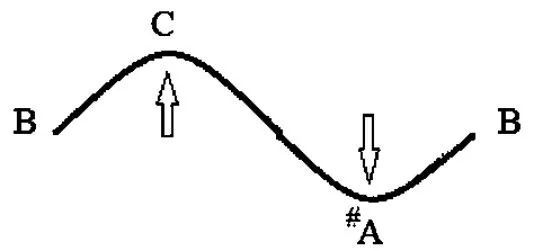

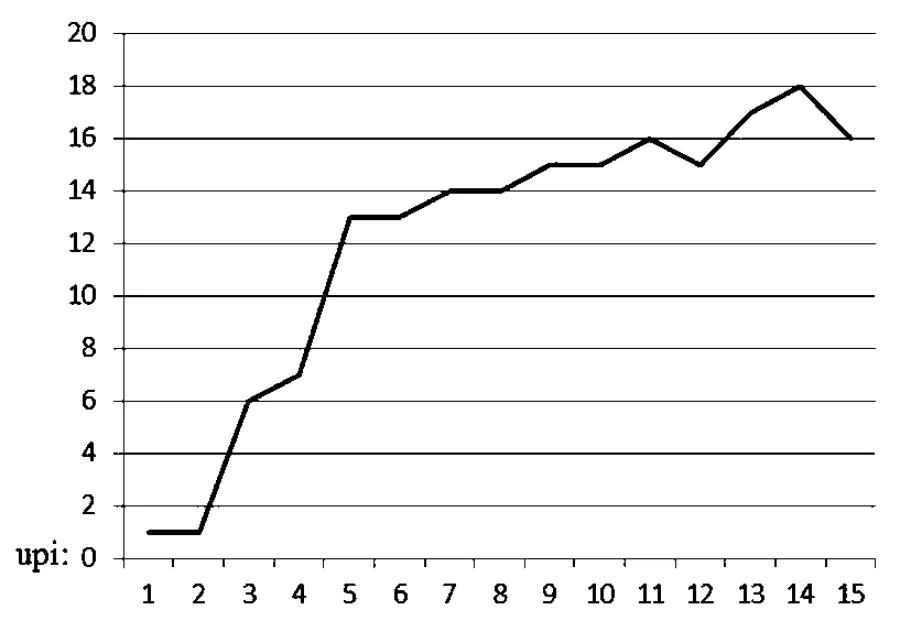

锯齿形线是由直线组成的,与曲线不同的是,它是两种作用力交替作用之下产生的一种线的形式。如前文所述,呈示段由7 个离心的点发展至“等距离半径曲线”( 波浪线) 后,又再一次以第一根单音为起点,相继与15 个音点发生了15 次直线关系,作为该段落的收尾( 见谱例2) 。这些直线在时间上鳞次栉比,直线的空间方向上下错落。若将它们连接在一起,不同的作用力交替接续则产生了成如图表4a 所示的锯齿形线。锯齿形的角度随着时间的顺移,由最初的钝角逐渐收拢为直角,直至锐角,也是可见由该形式线所构成的音响张力的变化。

谱例2.《三重奏》第一乐章呈示段(第16—18 小节)始于单音B 的15 次音高直线运动

图表4a.由15 条直线组成的锯齿形线

图表4b.无序音级音程走势图

不规则的“锯齿形线”是对单音点B 进行多重刺激的结果,图表4a 中每一个锯齿的角度不尽相同,角度受各直线线段长度的限制,在音乐中表现为派生音距离第一根单音B 的音程度数。结合谱例2 与图表4b 所示,根单音与其各派生音之间的音程度数在局部上下震荡中,一路低开高走。15 个离心的点逐一向外发散,试图在呈示段的末尾逐渐摆脱中心音点的引力,形成一根向右上扬的弧线,暗示着动能十足的对比乐段的到来。在这些派生音点作离心运动的同时,相应的,向心力也在增强,用悬殊的音程距离模糊中心音点的同时,也是强化单音音级B 作为全曲原点的绝对声音的过程。

上述分析基于对该片段无序音级音程( upi) 观察,即去掉表示方向性的正负号。如若考虑方向问题,即从有序音级音程( opi) 角度观察,由第一根单音发射的派生音,则以B 为平衡点上下交替。从第1 至第12 条直线,派生音对根单形成的音响拉力几乎能在两两之间能相互抵消( +1,-1; -6,+7; +13,-13; -14,+14;……) ,直至末梢,最后一次由B 音上扬的16 个半音,难抵之前两次深度下探聚合而成的35 个半音(17 +18 =35) ,差值为19 个半音。此时,若以12 为模,19 便可转化为7,即一个纯五度音程所包含的半音数量,意味着T-D,以开放性的姿态终止呈示段,迎来对比乐段。

传统的调性功能教条在后调性作品中埋藏得如此之深,致使它们需要通过重重困难,经历多次震荡与调整,历经平衡—失衡—再平衡,才能得以显现,见到光明。这也显示出一个摆脱调性音乐标签的作品,它的创作者对调性音乐传统之深深的眷念之情。

4.线的组合及其象征性结构发微

笔者已在前文中将线做了分类举证并阐释了它们的构造与特点,换句话说,作曲家在呈示段中已为我们分别展示了作为音乐基本主张的单音点,以及三种线条形式。呈示段过后,对比乐段的展开以及呈示段与对比乐段的变化重复,音乐势必由简单趋于复杂,点与线、线与线之间由最初的分立将逐渐走向融合。从几何结构风格出发,将点深埋于线中,单个的线服从于组合的线,是将音乐进行复杂化的必要手段,而“线的组合”“多线共振”,则将引起高度冲突的复杂性。这些冲突从局部来看可能具有不协调的特点,但对于作品整体而言,在作曲家遵循的多样统一的原则基础上,形式多样的线条相互作用,互相牵制,不协调反而成为了积极的因素以促进整体的和谐,进而形成音响合力。

对于艺术家来说,对于作为抽象艺术的《三重奏》第一乐章而言,选择何种性质的线、如何将它们有机协调成综合体、线的组合所构成的形式化产物是否能成为某一观念的象征性载体等几个方面,是至关重要的。

(1) 直线与直线的组合( 交叉) :十字架

通过音乐元素的结合与相互作用,构建力透纸背的十字架象征结构,这一从形式与观念相互联系的动态化过程,是神圣简约主义乐派作曲家们普遍遵循的艺术规律。

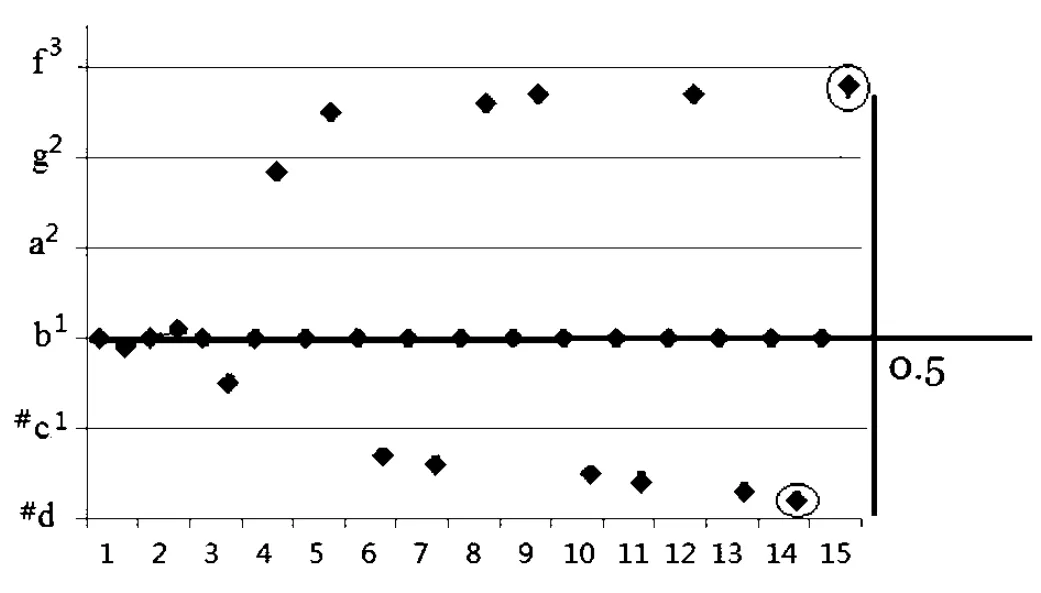

基于上例的分析,让我们进一步衡量每一条由第一根单音发射出去的直线距离,然后只截取最有特征的,即截取锯齿形直线的进程中的平衡点、最高点、最低点来实现音乐背后的“隐性结构”。该段落最高音达至#d3( 与中心音点B 呈大三度) ,最低音下探至f( 与中心音点B 呈不协和程度最高的增四度) 。一方面,至高至低的两个音级正好与图表4a( 同图表5a) 纵坐标上的原点与最高点呈镜像倒置的关系( 纵坐标每一个刻度包含两个纯四度音程) 。另一方面,出于对b1、#d3、f 三者音区位置关系的分析: 回旋的第一根单音b1以点成线,一根静止的平行线,恰好以对称为比例关系穿过由f-#d3这一股音流所形成的运动着的垂直线( f 与#d3之间共包含有34 个半音,其中心点即位于音级bb1-b1之间) 。平行线与垂直线组合,由静止产生的冷静与由运动产生的热感,平行线以上高耸的锯齿形线相对平行线以下的锯齿形线,其抗张力更强,高音区更为缜密、所勾勒的轮廓更富于弹性。而这些在局部间产生的多对矛盾关系最终将统一于一枚比例十分和谐的十字架整体结构中。然,虚实间的十字符号何止于此,如若将b1、#d3、f 三者作为一个整体,将其与其它两个音级,即呈示段在自身反复段落中的根单音#c2∪g1进行配套后便会发现,一枚仍以“第一根单音”B 为横轴,上下对称的十字架已跃然在目。

图表5a.

图表5b.

基于相同的音高点,作曲家利用音区的变化来塑造纯音乐中不同的音响张力的同时,更是为了强调用最简化的素材、以简洁的、纯物理的线条组合形式达至精神上的观念表达。如图表6 所示,呈示段最初呈现的那条由第一根单音B 与其派生音C 所构成的直线,其两端音点经过整个乐章的各自发展而逐渐疏离之后,于尾声处再次聚合,成为全乐章最后一记和声的重要组成部分。原本处于较高音区的c2仅上升一个八度,不敌上升两个八度升腾至b3的“第一根单音”。于时间上联系起来的b1-b3、c2-c3这两条直线在音区的空间关系上与原先互换了位置,相交为十字架结构。类似情况在各层级根单音及其派生音之音区结合关系上,时有发生。

图表6.

(2) 曲线的重复:无穷与永恒

如前文所属,利用音级C 和#A 的同时作用对单音B 施加压力,形成的“等距半径波浪形曲线”使得第一根单音B 作为点的张力消失。张力转而存在于线的运动过程中。上下邻音陪衬所形成的曲线的对抗张力,经过数次镜像重复之后,实现了最后的稳定,寓意永恒的8 字形“无穷符号”。

图表7.镜像重合曲线=无穷符号

(3) 锯齿形线的重复( 平行) :“宽线条”19参见卞婧婧:《一个音也可以做出很多文章——秦文琛<际之响>中的“单音”语汇及音色音响技法特征》,《中国音乐》2016 年第2 期,第138 页。

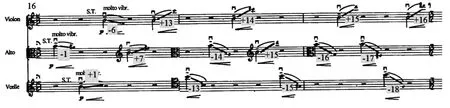

按照此前呈示部已给定的程序,点后面接续的是线。如谱例3 所示,由于在呈示段自身反复的过程中,自第37 小节起,音点由原来的一个音级发展为一双,因此,原先由单音级与其它作用力的交替作用所形成的单根锯齿形线就发展成了如图表8 所示的互为平行重复关系的两根锯齿形线。与秦文琛的“宽线条”不同的是,此处的宽线条其起点并非同音,故而线条的轮廓亦取决于两边的起伏。作为一个整体来辨识的线条形式,宽线条的张力不仅与构成其轮廓的每一线边的横向起伏相关,更来源于横向两者纵向间音程的合力。

谱例3.《三重奏》第一乐章呈示段(反复部分,第37 小节)小提琴声部

图表8.《三重奏》第一乐章呈示段(反复部分,第37 小节)小提琴声部“宽线条”示意图

(4) 锯齿形线的重复( 镜像) :十字架

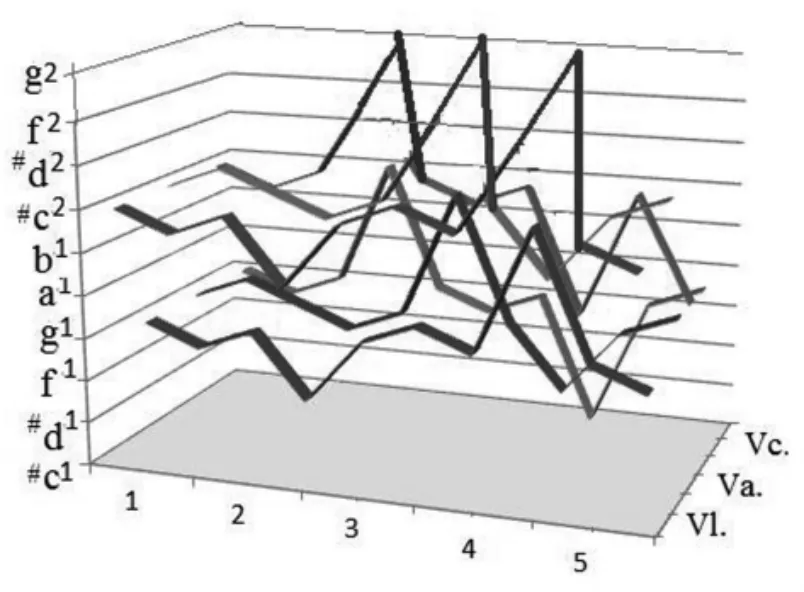

上述小提琴声部上形成的这种“宽线条”,同样存在于中提琴和大提琴声部中。当三条宽线条进一步整合成为更宽的锯齿形线,随着各声部间由自由节奏所带来的参差,加之音色上的差异,不仅线条的边缘会更蜿蜒,其三者产生的巨大的合力更可想而知。如谱例4 所示,作为宽线条的外部轮廓,以#C∪G 为起点的小提琴、中提琴、大提琴上各两条、三声部共计六条锯齿形线,同样也可以独立的姿态存在着,并按照一定原则进行组合。以三条由G 音发出的锯齿形线组合为例,如图表9所示,小提琴、中提琴和大提琴上所形成的“锯齿形线”相合,利用声部交错( voice crossing) 使得三根线条紧密地交织在一起而不可分,呈线的镜像重复模式,并因此在框定的音域范围内勾画出一个个独立的音响实体的基础上,以G 音为平行轴,虚指一枚枚十字架。

谱例4.《三重奏》第一乐章呈示段(反复部分,第37 小节)

图表9.《三重奏》第一乐章呈示段(反复部分,第37 小节)各声部锯齿形线镜像结构及十字象征

图表10 上的几何转换图展现了基于单音技法之上的所有声部线条组合的整体风貌,仿佛是一个单一旋律线条和它的五层重影一般,内外交叠,音响浑然一体,实则又有6 个分身,于立体空间内形成了一个巨大的混响声场,有着传统技法所不能比拟的通透立体之感。

图表10.《三重奏》第一乐章呈示段(反复部分,第37 小节)各声部锯齿形线音场

(5) 直线与锯齿形线的重复:形成面

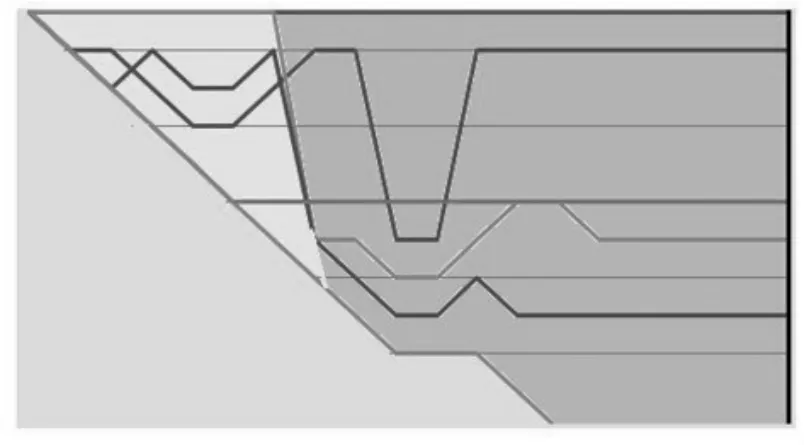

直线与锯齿形线以一定的方式进行的重复组合,其复杂性程度远高于前文我们所论述的组合方式。在对比乐段的第二部分( B-II,第23—35 小节) ,由小提琴高音声部塑造的该段落层级根单音( 音级D) 的持续所构成的水平直线下,平行着它的派生音级A( 大提琴高音声部) 持续所形成的水平直线。直线平行重复的目的,不仅在于量的增加,还具有隐性的调性指向意味,即由音级A-D 所构架的D-T 功能。在间隔纯五度音程的平行重复直线的底色上,更为复杂的四条锯齿形线贯穿其中( 小提琴低声部、中提琴高声部、中提琴低声部以及大提琴低声部) 。它们均以段落层级根单音D 为起点,但之后的路径却可谓分道扬镳。如小提琴低声部及中提琴所塑造的锯齿形线条轮廓所示,首尾轮廓起伏不大,具有温润舒缓的抒情性特征,中部则跌宕起伏,戏剧性增强。相较于蜿蜒的其它声部线条,作为为该片段托底的大提琴低音声部,其线条则更为简洁扼要,方向路径更为明确。以半音为单位,单音D 逐级下沉至该乐器音色最饱满的音区,达至#D音级,偏离一个半音音程。至此,该段落三重奏的最外围两个声部承担起类三角形形式画面的边形线,拢括起内声部纷繁交织着的多样态锯齿形线条。

图表11.

三、以线带面:画面的重量、方向及其形式隐喻

1.重量

“重量”一词不同于物理意义上的物质的重量,是音乐画面所表现出的一种内在的张力,取决于音乐各元素形式及整体结构形式的特征与相互作用。

线基于点,面源于线。由线索框定的范围内所勾画出的实体,即是画面。点可以扩展,变成一条线,稍不留意,它可以充满整个画面。续上例,画面起笔于左上角的一个单音点,以线条的方式驶向右下方,最初点的张力逐步由线的张力取代。运笔过程中,线条有急缓之分,较高声部的细线条则在往低音声部行进的过程中越来越粗,线条的深浅浓淡也由强弱力度变换交替所决定。如图表12 所示,这些具有运动感的线条聚积起来所产生的共鸣与能量,越是接近画面右下方则越稠密沉重。由此,以点引领的向上的轻松与由线聚合而成的向下的沉重之感,在短短18 个小节的时空中形成了饱满的戏剧性的张力。在音势聚集,音高偏离、音区低沉等多方作用之下,对比乐段犹如一块沉重的三角形面压在即将到来的呈示段变化重复部分之上。由此可想而知,作曲家这才在变化重复的呈示段中设置了#C∪G 作为一个整体音点。相较于一个单音,双点内部自身的张力则能更有效地均衡来自前一个段落所施加的压力。

图表12.

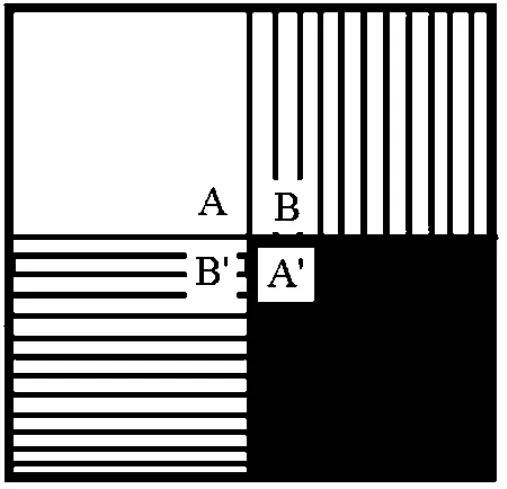

纵观全乐章整体四个部分,呈示段A、对比乐段B,及二者的联合变化反复乐段A'、B',画面重量、方向、张力等问题可抽象简化为如下图所示。由点、曲线、锯齿形线所构成的呈示段,各乐器从始至终均为单声部织体,且除曲线之外的部分均为多声部交替发声。具有离心结构的第一根单音音点相对单纯,在此基础上构建的线条简洁。点与线、线与线之间层次分明,无交错不芜杂。总之,该段落为全曲最为稀疏、最具轻盈之感的部分。因此,笔者在图表13 中用白板予以标示。而与呈示段A 相对应的变化重复乐段A',两者最大的不同在于画面的重量。由原先的一个点扩大为两个小点作为一个整体点,点与线之间的碰撞更为频繁,原本A 段落中的单声部单音线条变化为单乐器双声部、多乐器多声部的宽线条,至多时为6 声部同时滑奏,而段落A'的面积却被压缩了( 在速度保持不变的情况下,A'的篇幅较A 缩减了近3 成) 。点与线的各自扩张,使得它们在狭小的画面中相互挤得越来越紧,音的密度大大增加,多声部摩擦产生的刺耳噪音及音响合力更使得上升的轻盈感减弱到最低限度。故而,笔者在图表13 中使用与白板呈极端对比的黑色予以标示。

图表13.

2.方向

就音乐画面的重量而言,呈示段及其变化重复乐段之间表现为一种戏剧性的张力效果。而对比乐段B 及其变化重复乐段B'之间,则呈现出均衡的态势,两者的区别在于画面的方向问题。对比乐段由两个阶段构成。B-I 各声部均为基于单音之上发散型线条,节奏自由( rubato) ,注重横向线条的抒情与旋律感的同时,体现出声部间纵向对位的自由与随机性;B -II 各声部统一为柱式和弦,节奏整齐划一,在此部分,作曲家则更注重纵向整体和声的质感。在变化重复乐段B'中,这两个阶段的出现顺序被置换了,使得B 与B'两大音乐画面呈镜像对称关系,方向互异。

3.音乐画面形式隐喻

将图表12 与13 并置在一起观察便可察觉出音乐局部与整体画面特征呈现出一致性。画面的右下方,即A'段或局部结构的终了处,无论是具象的音乐元素,还是由此抽象而来的几何元素,都更加缜密、沉重,极具束缚之感。作曲家用抽象的音乐画面暗喻那些深陷纷繁复杂高压社会之中的人们,压力越大运动越迟缓,越趋于疲倦,希望能够从羁绊他们身心的氛围中解放出来。而画面的左边,即整体或局部结构的开始处,由于它们取势于点( 单音) ,便轻松落得一副单纯稀疏的形象。这种向左的运动,正是一种偏向自由、远离羁绊的运动。借着这股轻盈向上的力量,古拜杜丽娜引领着她的艺术世界超越时代想要限制它的界限,让诸如《三重奏》第一乐章之类的抽象艺术从当下沉闷的空气中解放出来,并预示着着未来的精神。这股轻盈向上的力量,一方面是作曲家召唤世人无限接近天堂,接近信仰真谛的力量;另一方面,这种升腾“并不只是指向一个高高在上的神,而是指自我的超越,其目标在于人自身”。20[俄]瓦西里·康定斯基著,余敏玲译:《艺术中的精神》,重庆大学出版社2017 年版,第26 页。如上述,内在精神离开了外在的目的性,即超越物化和功利的现代世界。它既不受具象事物轮廓感知的限制,更不受经济、政治等思维观念的左右与系泊,进而宣告精神从自然和本性中获得自由解放,借此创造出一件完整意义上的艺术作品,一个超大的产品。

结 语

以抽象的形作外壳,以内在精神作内核。作为一首无标题音乐,《三重奏》第一乐章抛开对自然具象物质的描摹、社会伦理的叙事,不执著于应物象形、随类赋彩的原则,转而通过几何化设计,注重元素内在声音的多样统一与和谐展示,从而成就了其抽象艺术的价值。具有象征意味的几何结构形象隐退到形色关系( 构成音乐的各要素及其相互关系) 的后面,除去非本质的部分,将音乐简化为单纯的基本形,截取最有特征的部分形体,成为隐性结构。这是一种更为微妙的结构,并最终引领音乐符号化,抽象化,成为宗教启示录式的救世主幻像的象征。古拜杜丽娜并没有设定她的音乐去围绕诸如骑士、圣母、末日审判、基督复活等宗教题材主题进行叙事或描摹,而是更注重技法下的音乐语言本身的独立价值和相互关系,呈现出几何结构风格。作为宗教幻象的隐性结构与被高度符号化、秩序化为具有作曲家内因关系的自然物象,它们集合为创作的主要精神来源,获得作曲家所需的对“内心体验”的观照,并引导受众进入她的精神世界。大象无形,作曲家在最简约的点,最抽象的形上施以主题用意,使之达至隐性与显性结合、精神与宇宙和谐、主观与客观一体、现代艺术的宗教情怀与现代人的内心精神共融。《三重奏》第一乐章既能通过音乐的形色关系予以暗示,更产生于主—客体互逆映射的观照系统。

简化音乐前景—特征化形式截取—符号、模型可视化转换—美学立场解读,笔者力争以此逻辑来全面剖析此类神圣简约主义音乐、抽象艺术。从几何图形出发,是表演者、分析者与欣赏者演绎、分析、欣赏对象的再认识。从单音技术到点、线、面的三重奏,从图像转换到象征隐喻,从现象到本质,从外壳到内核,我们收集证据以发现其中类似几何结构关系的生命体,触摸它们的脉搏,提炼出有价值的信息,进而通透作曲家驾驭这些生命体本质的规律,凝视艺术的精神。

——为混声四声部合唱而作