戏剧行动素模式在中国的“理论旅行”和工具创新

法国戏剧是中国现代戏剧重要的影响源之一。不仅法国的戏剧作品和戏剧流派在世界戏剧史上占据着不可替代的历史地位,法国的戏剧理论对世界戏剧的影响也十分深远。戏剧符号学就是法国戏剧理论界在二十世纪下半叶最重要的成果之一。它于上世纪八十年代在法国提出,并逐渐完善,到本世纪初被系统地引进中国,特别是其戏剧行动素模式,在中国剧坛产生很大反响。传统的戏剧研究重主观体验,轻文本分析,一个很重要的原因就是缺乏对戏剧现象进行解读的分析工具和解释工具。戏剧行动素模式打开了戏剧研究另一扇窗口。观察行动素模式在中国的引进与应用可以发现,一方面其实践不断推陈出新,成果令同行刮目相看;另一方面其理论也不断受到质疑。质疑点聚焦在两个维度,一是空间维度上,行动素模式在解释中国的戏剧现象时是否会水土不服?二是在时间维度上,行动素模式在面对世界戏剧实践的风格变化与流派更新创新时会不会过时?两个维度的质疑,指向的是行动素模式的解释力和解释半径。

这种质疑,是所有理论旅行都要面对的挑战。理论旅行(Traveling Theory)的概念最早由巴勒斯坦裔美国文学与文化理论家与批评家爱德华·赛义德1982年在《理论旅行》一文中提出,1994年他又发表论文《理论旅行再思考》对其进行修正,形成了“理论旅行与越界”说。赛义德认为理论的传播会随着时空的差异而产生或相似或差异的结果:“相似的人和批评流派、观念和理论从这个人向那个人、从一个情境向另一情境、从此时向彼时旅行。文化和知识生活经常从这种观念流通中得到养分。而且往往因此得以维系……”(1)(美)赛义德:《赛义德自选集》,谢少波、韩刚等译,北京:中国社会科学出版社,1999年,第138页。。

本文借鉴爱德华·赛义德的相关理论,梳理行动素模式在中国的理论旅行,讨论其解读中国戏剧现象的适用性与研究世界戏剧发展的适应性。在中国戏剧理论语境下追问行动素模式的解释力和解释半径,不仅仅是在比较戏剧学或跨文化传播框架中进行案例研究,更重要的是以此探索世界戏剧理论中国化和中国戏剧研究世界化的打开方式。

一

结构主义与符号学进入戏剧,给戏剧研究领域带来了一场革命,它几乎颠覆了传统的戏剧批评理念与方法,在戏剧界和学术界都产生了深远的影响。在结构主义人类学创始人法国学者列维·斯特劳斯等人的影响下,以法国巴黎第三大学戏剧学教授安娜·于贝斯菲尔德为代表的法国戏剧学者,共同创建了戏剧符号学的学术大厦。从1980年代初开始,于贝斯菲尔德连续出版了《阅读戏剧》(中译本名为《戏剧符号学》)及其两本续集,分别以符号学方法解读剧本、表演和导演,构建成一套完整的戏剧符号学研究体系,确立了其在世界戏剧理论界的领袖地位。

结构主义者的最终目标是永恒的结构:个人的行为、感觉和姿态都纳入其中,并由此得到它们最终的本质。但没有共同的要素,就不可能有永恒的结构。由于戏剧艺术乃是一门几乎可以融入人类所有符号表现手段的综合艺术,要想从中找到其固有又能成为所有戏剧门类及其表演的最小公约数,确实非常困难。于贝斯菲尔德等人没有拘泥于一定要从戏剧的演出文本寻找最小的公共要素,而是回归到戏剧的语言文本中寻找答案,而几乎每个戏剧都有的“行动”进入了戏剧符号学的视野。亚里士多德第一个将戏剧的定义与行动联系在一起,他在《诗学》中如此定义道: “悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿”(2)亚里士多德:《诗学》,陈中梅译,北京: 商务印书馆,2002年,第63页。。

行动素从叙事符号学(3)最早将“行动”作为艺术符号学最小单位的是结构主义符号学大师格雷马斯,但他不是用在对戏剧符号的分析,而是用在搭建他结构主义叙事学的理论大厦上。从格雷马斯身上我们再一次看到索绪尔不朽的影响力,从最小公共要素、要素二元对立等概念上即可看出,索绪尔的语言分析法则被格雷马斯借鉴到叙事学,其最小要素就变成三组对立的叙事最小单位,即主体与宾体、发送体与接受体、辅助体与反对体,如同语言学把语言的最小公共要素命名为词素、音素那样,格雷马斯把叙事的最小单位命名为“行动素”,这些二元对立的行动素之间的分离和结合、独立和统一、斗争和协调,以及从一个行动素到另外一个行动素的运动,便构成了叙述的本质,生成和界定行动素的东西,格氏称之为“语法”或“叙述语法”。语言学对符号学的影响无所不在,不仅表现在思维和方法上,连范畴和表述都深深打下烙印。移植到戏剧符号学,更贴切地抓住了戏剧的特质,于贝斯菲尔德借鉴格雷马斯行动素的概念,将主体与客体、发送体与接受体、辅助体与反对体三组关系进行改造和创新:“一是将模式中主体与宾体之间的箭头方向进行了颠倒, 从而突出了主体对宾体的追求欲望;二是灵活对待反对体的运动方向, 可以根据实际情形作用于主体, 也可以作用于宾体;三是将这些不同的行动素组合成不同的三角形, 借以揭示剧本各种不同方面的意义”(4)宫宝荣:《戏剧符号学概述》,《中国戏剧》,2008年第7期。。

二

戏剧符号学理论及其行动素模式在上世纪80年代在法国体系化建立后,在世界范围内开始“理论旅行”, 欧美各国都出现了一批学者及研究成果。上海戏剧学院教授胡妙胜发表于80 年代初的《戏剧演出符号学引论》是我国第一部戏剧符号学著作(5)胡妙胜:《戏剧演出符号学引论》,北京:中国戏剧出版社,1989年。,此后,龚毓秀(1988)(6)龚毓秀:《法语文体学回顾》,《现代外语》,1988年第4期。、申丹(2003)(7)申丹:《叙事学》,《外国文学》,2003年第3期。从文体学和叙事学角度介绍外国戏剧理论时,涉及到结构主义符号学;杜隽(1991)介绍艺术符号学对戏剧的影响(8)杜隽:《符号学与当代戏剧理论》,《戏剧艺术》1991年第4期。;胡泓(1990)等运用格雷马斯语义矩阵分析作品(9)胡泓:《试用格雷马斯的“符号指示的基本结构”分析作品一例》,《河南大学学报(哲学社会科学版)》,1990年第5期 。;周春雨(2003)发现戏剧符号学剧评与传统剧评的不同(10)周春雨:《传统剧评与戏剧符号学剧评之比较》,《上海戏剧》,2003年第1期。;周宁(2004)将戏剧符号学作为西方当代社会科学理论对戏剧学影响最大的五个理论之一(11)周宁:《西方当代社会科学理论对戏剧学的影响》,《戏剧艺术》,2004年第4期。, 但上述学者都没有涉及到于贝斯菲尔德的行动素模式理论。

2004年,上海戏剧学院教授宫宝荣翻译于贝斯菲尔德的《阅读戏剧》,以《戏剧符号学》为名出版,这是中国第一次成体系地介绍戏剧符号学及其行动素理论。截止2018年12月18日,在CNKI以行动素为关键词进行全文检索,共有91篇相关论文,其中1988年至2004年的16年,仅有21篇,而2005年至2018年13年间,论文数是70篇。以宫宝荣和戏剧符号学为关键词进行参考文献检索,共有论文60篇。两项数据交叉证明:中国戏剧界2005年后在戏剧符号学及其行动素理论研究出现的繁荣与宫宝荣的译著正式出版正相关。

运用行动素模式对戏剧文本的具体研究中,左小清、张爽媛(2007,2009)探索中国戏曲中帝王爱情的悲剧性及其消解方式(12)张爽媛:《试论中国古典帝王爱情戏曲中的悲剧性及其消解模式》,西南交通大学学位论文,2007年11月1日;左小清、张爽媛:《〈长生殿〉的悲剧性及其消解——兼论中国古典戏曲中的帝王爱情悲剧》,《法制与社会》,2009年第6期。,连幼平、许晓晴(2011)分析后现代作品表层背后的静态动作(13)连幼平、许晓晴:《以戏剧行动素模式看〈菲德拉的爱〉中的静态动作》,《四川戏剧》,2011年第2期。。但总体上看,中国戏剧界用戏剧行动素模式研究具体文本偏重于理论应用和实践分析,理论创新不足。

行动素模式中国化实践创新的标志性成果集中体现在宫宝荣的两篇文章,一篇研究中国戏剧——《从戏剧行动素模式看女性角色在〈雷雨〉中的主体性》(14)宫宝荣:《从戏剧行动素模式看女性角色在〈雷雨〉中的主体性》,《戏剧艺术》,2014年第1期。,一篇研究外国戏剧——《从〈女仆〉看热奈早期戏剧的“行动”特征 》(15)宫宝荣:《从〈女仆〉看热奈早期戏剧的“行动”特征》,《戏剧》,2013年第3期。。两篇文章分别对行动素模式对中国戏剧实践的适用性与对世界戏剧发展的适用性进行了讨论。

宫宝荣用行动素模式对剧中的八个人物按性别逐个分析,发现《雷雨》真正的主体人物不是以周朴园为代表的男性,而是以繁漪为代表的女性,这从另一个角度解释了为何不少导演将繁漪设计为该剧中心人物的原因。曹禺在《雷雨》一剧里共设置了有名有姓的人物8名,其中男性5人,女性人物3人,从行动素模式看,是女性而不是数量上占优势的男性,成为戏剧情节发展的主要推动力,即符号学意义上的主体。宫宝荣由此高度评价曹禺对戏剧人物的性别设计和情节设置,充分体现了其批判封建、揭露黑暗、同情妇女为女性命运鸣不平的现代精神。

宫宝荣在用行动素模式分析《雷雨》时,做了一个有意思的调整。于贝斯菲尔德认为传统戏剧批评建立在现实主义意义上的人物批评之上, 而人物本身却是一个十分不可靠的东西。可以说,行动素模式是对以人物分析的传统戏剧批评的一种反动。于贝斯菲尔德的很多追随者对行动素模式的运用亦步亦趋地局限在文本的行动分析,殊不知于氏反对的只是批评者的主观臆测,并没有限制行动素模式对其它领域的探寻。宫宝荣则活学活用地运用行动素模式研究《雷雨》,他从戏剧的行动“入”,而从人物的形象“出”,从而为《雷雨》与曹禺研究提供了新的分析结论,也为戏剧人物分析创新了一种新的文本解读方法,验证了行动素模式可以适用于中国的戏剧研究,从而延长了行动素模式的解释半径。

但当宫宝荣用行动素模式分析热奈早期戏剧《女仆》时却遭遇了适用性问题。他发现由于其独特的仪式性、游戏性特点,好不容易建立起的戏剧“行动”线索会因为仪式或游戏的即兴化而变得不确定,甚至呈现出某种碎片化倾向。对这样一个不太适合标准行动素模式的非典型性戏剧文本,有的人要么放弃理论,要么重换文本,但宫宝荣恰恰在理论和文本之间不适用的张力上挖掘了矿藏,《女仆》的种种非典型性的行动特征,标志着热奈戏剧已经在很大程度上偏离了西方传统戏剧的轨道,证明了处在20世纪中叶的热奈戏剧恰好承担了现实主义戏剧、现代戏剧向后现代戏剧发展的过渡角色,它比同时期阿努依、萨特等人更加“先锋”,而与阿达莫夫、贝克特、尤奈斯库等人虽然风格悬殊,却同属一个阵营,一起预示了1960 年代之后的“后现代”戏剧。一个戏剧文本的行动特征分析,却证明了戏剧史的发展流变。

传统史学认为“史料即史学”,“让史料自己说话”。以兰克为代表的传统史学认为,历史的最高目标在于“如实直述”。但新史学认为,历史资料本身是不会说话的,只有当历史学家带着问题并有目的地去发现并向它探询时,历史资料才会成为有用的史料,历史资料也才会开口。马克·布洛赫指出:“即使是那些看来明白无误而又极具价值的文献或考古资料,也只有当人们适时地向它提出问题时,它才会开口说话”(16)(法)马克·布洛赫:《历史学家的技艺》,张和声、程郁译,上海:上海社会科学院出版社,1992年版,第51页。。证据有很多种,有的是虚证、偏证,甚至是伪证、假证,但布洛赫告诉我们,即便是伪证,也有伪证的价值,一个虚伪的社会,也许恰恰要用虚伪的史料来证伪。如果史学家仅仅考证出史料的虚假,史学家只不过完成了一半的任务,如果他继续深入下去,进一步探讨作伪的动机及其与时代的种种关联,将“伪证”作为反映提供者所处时代的生活和思想资料来加以参照,“其价值就无与伦比”(17)同上。。同样,如果仅仅发现某个文本不太适用于行动素模式,这只是完成了一半的任务,如果用类似这样的偏证反过来重新梳理戏剧史,就可能有更多的发现。

三

但无论如何,我们仍然要承认,行动素模式在解释热奈的《女仆》时出现了不适用性,一个以行动为基石的理论,在以“行动”为支柱的戏剧中可能如鱼得水、游刃有余,但遇到要把包括行动在内一切戏剧要素都消解的后现代戏剧,行动素模式的解释力就受到严峻的挑战。除了证明戏剧史的流变,行动素模式对后现代戏剧文本是不是丧失了解释力?它的解释半径是不是只能局限在以行动为基石的传统戏剧?让我们顺着宫宝荣开辟的思路,重回热奈《女仆》的文本现场,看看行动素模式究竟遭遇了什么。

运用行动素模式的发送体与接受体、主体与宾体、反对体与辅助体这三组二元对立元素,对《女仆》戏剧的深层结构进行内在的分析,发现传统戏剧那种“能够‘在文本的深层结构和句子的深层结构之间建立一种对应关系’,亦即文本整体能与一句单独的大句子相吻合”(18)宫宝荣:《从〈女仆〉看热奈早期戏剧的“行动”特征》,《戏剧》,2013年第3期。的现象不存在了。你很难用一个大句子对《女仆》进行概括。《女仆》的情节和游戏交替存在,形成一种“戏中戏”结构,情节的模式不断被游戏的模式所打断,人物既没有鲜明的性格,也无一贯的行动,女仆掐死女主人看似在行动,其实在游戏;倒毒茶看似在谋划,却被偶然中断;而喝毒茶看似在游戏,却弄假成真。行动和性格的不确定性、人物行为的游戏性与重复性、人物动作的即兴性与偶然性,构成了《女仆》的全部,宫宝荣的结论是:这是一部看似有实际却并不存在明确行动、更难以轻而易举地构建出行动素模式的一部“后现代”戏剧。

但我们回到戏剧符号学的原始,回到格雷马斯模式的初衷,特别是回到索绪尔的二元对立的结构分析法,我们就发现《女仆》看似后现代,却没有逃离二元对立的模式。人物关系上,主人与仆人、姐姐和妹妹、丈夫和情人都是二元对立;人物心理上,支配与服从、关心与背叛、顺从与不满都是二元对立;人物动作上,隐瞒与告发、设计和破梗、报复和游戏,更是二元对立。

显然,对于后现代戏剧来说,不是行动素模式的二元对立的结构分析法不适用了,而是二元对立的要素发生了改变,由此产生的“句法”和“语法”也必须修正。行动素模式如果要让自己的解释力突破到后现代戏剧,就必须对行动素模式进行工具更新。

从《女仆》文本看,行动素模式的发送体与接受体依然存在,主人欺负仆人是发送体,主仆的复仇关系是接受体,只不过发送体并没有直接改变接受体,毒死的不是女主人,而是女仆,但是随着女仆的意外被毒死,主仆的关系随着女仆的死亡也随之改变。可见,发送体和接受体仍然存在,只不过是非确定性和非线性。

同样,主体和宾体在《女仆》中同样存在,主体是女佣,宾体是报复,这个报复包括在游戏中以掐死女主人来泄恨,向政府告女主人丈夫的密,以及策划毒死女主人,但这一切又被不断的游戏所消解,以致于很难确定报复是否是其主体真正的目的,充满了各种偶然性,并且不断重复,二者的关系具有非目的性和非单向性。

最后行动素模式的辅助体与反对体,在《女仆》中难见踪影,说明后现代戏剧由于行动的碎片化和非目的性,已经不需要设置明确的辅助体和反对体。相反,另两个对称体却越来越明显,笔者将之命名为建构体和解构体。后现代戏剧就在不断的建构和解构过程中完成对意义的消解。这种建构体和解构体可能和主体重合,比如《女仆》的姐姐既是主体,也是建构体;可能一身二任,比如妹妹既是建构体,也是解构体;还有可能是道具,比如毒茶是建构体,而闹钟是解构体。

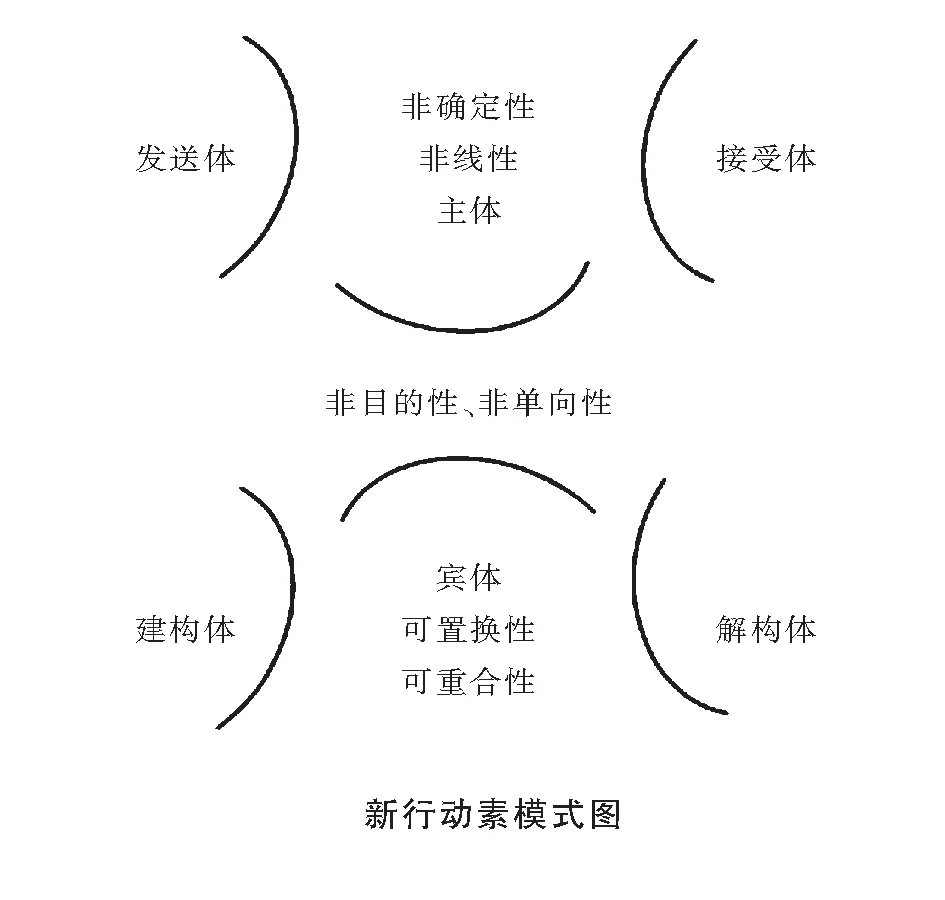

由此我们可以重新建立一个解释后现代戏剧的新行动素模式,如图:

新行动素模式仍然由三组二元对立的要素组成,发送体与接受体、主体与宾体不变,辅助体与反对体改为建构体与解构体,它们之间的关系,不再用单向或双向的箭头联系,取而代之的三个双曲线,表明有关联,无限趋近,但又非线性。这可能是最接近后现代戏剧的结构模式。

四

理论的旅行不是理论的验证旅行,不能用一个万古不变的模式,套用到各个不同空间、不同时间的研究对象。理论的旅行不仅要追问理论的适用性问题,还要讨论理论的适应性问题。一个好的理论,应该是与时俱进的理论,它不是一个固定的鞋子模板,要求所有的脚削足适履,而是要根据不同的脚,不断校准模板的尺寸。当我们发现行动素模式对《女仆》的解释力出现问题时,回到行动素模式的理论渊源——符号学与结构主义,用二元结构方法对行动素模式进行了工具创新。新版的行动素模式很好地解读了《女仆》,但这个工具创新是否适应于其它后现代戏剧作品?我们不妨再选择一个案例——电影《少年派的奇幻漂流》,看看新版行动素模式在解读21世纪的新电影作品的解释力。

用新版行动素模式审视《少年派的奇幻漂流》,感受最强烈的就是其无所不在的二元对立结构:信仰与科学、宗教与理性、白天与黑夜、平静与风暴、馈赠与索取……,就连象征符号也是成双成对地出现:船与大海、岛与大陆、莲花与牙齿……在故事框架上,第一个故事与第二个故事形成一个事件两个版本的二元对立。人物关系上,少年派与成年派、父亲与母亲、救生艇人物组(派、厨子、母亲、水手)与救生艇动物组(老虎、鬣狗、猩猩、斑马)、派与老虎、厨子与母亲、派与记者、派与调查员……都是二元对立的关系。人物动作上,求生与残杀、合作与搏斗、吃肉与吃素、吃与被吃……相互冲突。人物心理上,绝望与希望、感恩与自私、兴奋与恐惧……彼此交织。

于贝斯菲尔德在其《阅读戏剧》一书中提出,可以根据人物上下场 、主题变化 、情节发展等区分不同的段落来进行分析。用这个段落法分析电影《少年派的奇幻漂流》,我们发现,上述一系列的二元对立元件,被一个时间流的三段组合冲击得支离破碎,这就是电影情节的三大段:漂流前、漂流时、漂流后。可恰恰就是这个有着线性特征的时间轴,把整个电影的情节中断,将情绪改变,甚至变更主题,形成一个非线性的结构。如果说《女仆》的报复情节链是被时不时的游戏不断打断,从而行动莫名其妙被中止,那么,《少年派的奇幻漂流》中打断情节链的是时间。于是电影的前中后三个部分仿佛在讲三个不同主题的故事:漂流前,少年成长,主题是认识;漂流中,翻船事件,主题是生存;漂流后,保险理赔,主题是真相。用传统的行动素模式分析这样不同主题的三大块,完全不适用,因为根本就没有统一的行动,连人物的关系组合也发生巨大变化,除了主角派贯穿始终,漂流前的家庭,漂流中的动物,漂流后的记者、调查员,人物组合都变了样。但用创新版行动素模式分析却发现,看似不连贯的三个板块,其实有着非线性的关联。观众有时候要看了漂流后的板块,才能读懂漂流中的板块。而有时候要读懂漂流后的板块,却又必须回到漂流前的板块进行重读。

《少年派的奇幻漂流》看似分离的三大板块,却是用统一的行动素模式结构支撑起来的。电影的发送体是变化的现实,接受体是三组关系:科学与宗教(理性与信仰)、人性与兽性、美好与真相。电影的主体是少年派,宾体是选择。电影的建构体与解构体更是成对批量地出现,最大的一组就是两个版本的故事。

先看发送体与接受体。电影的现实不断变化,三组关系也随之不断改变。漂流前的关系组是科学与宗教。幼时的派同时信仰了印度教、基督教和伊斯兰教,父亲指出什么都信,就跟什么都不信一样。与其在各种宗教中举棋不定,不如选择信奉理性,百年间,科学引领我们了解宇宙深度,就已远超宗教几千年的成果。而母亲则告诉孩子科学能帮我们了解外在的事物,但内在世界却不行。后来派想同老虎做朋友,手拿鲜肉准备喂食老虎,被父亲斥责阻止,父亲用血腥的现实给派上了一课,让他知道老虎只是食肉的残暴动物。

到了漂流中,关系组变成了人性与兽性,表现在派与老虎的关系上。有时候人性与兽性对峙,派与老虎争斗。有时候人性与兽性握手言和,派与老虎和平相处。有时候要靠兽性才能帮助人有活下来的能力,有时候又要靠人性来支撑人有活下去的勇气。一直吃素的派必须吃鱼才能活下来,当他把鱼敲死,鱼身的荧光瞬间熄灭,占上风的兽性却压不住人性的浮现,他哭诉说:“对不起,对不起。”解脱的方法就是感谢毗湿奴化身为鱼拯救了他们。

到了漂流后,关系组则换成了美好与真相。记者、调查员都对事实到底是什么产生了动摇,一边是美好但无法自圆其说,一边是残酷但似乎更接近真相,如果二者不能得兼,你更愿意相信哪一个?

三组关系并非一一对应,却也并非毫无关联。漂流中,人性与兽性的关系,常常需要漂流前理性与信仰的关系调整。理性告诉派,必须吃鱼才能活,当兽性与人性发生最大冲突时,派靠着宗教来化解这一切,他感谢毗湿奴化身为鱼拯救了他们。当派与老虎漂流到岛上后,白天的美好被晚上的真相逆转,派毅然决然放弃美好的幻觉,选择理性。可是当他面对调查员讲述两个版本的故事时,所有的人最后都选择宁愿相信那个美好却不太真实的故事。

“作为接受体的三组关系”与“作为发送体的现实变化”是非线性地、不确定地联系在一起的。风平浪静时,厨子会欺负吃素的母亲,兽性占上风。而当派和老虎终于回到大陆,代表兽性的老虎,却头也不回地慢慢走进丛林里。

发送体与接受体的变化是在主体与宾体的结构中展开的。电影看似三大板块,但可以用一个字来概括,就是“困”。三大主题分别是:认识的“困惑”、生存的“困境”与真相的“困扰”。表面上派在三大板块里动作不一,但这些动作归结起来也可以用一个词概括,那就是“选择”。归根结底,电影讲述的就是一个“困”与“选择”的故事。

漂流前,派衣食无忧,也没有多少阅历。他与世界的关系主题就是认识,但他最重要的两位人生导师——父亲与母亲,观点却是对立的,他不得不在认识的困惑中选择科学还是宗教。漂流中,一个意外的翻船事件,让他一下子面对生存的困境,他又不得不在人性与兽性中进行艰难的选择。漂流后,面对以往的记忆,他又陷入真相的困扰,在美好与事实之间,他再一次面临应该选择记住什么与遗忘什么。

派的选择没有目的,也不是单向的,他不仅是被动的,甚至也是被选择的。选择没有标准答案,而且来回摇摆。主体的派与宾体的选择,最终把其他人也带入了选择的故事,记者、调查者最后都进入了选择的程序。这个选择甚至跳出了银幕,每一个观众都开始做选择题。

这个不断的选择一直在建构,也不断在解构。这就使得电影充满了一组组建构体与解构体。每一组对立统一的关系组合,无论是一组意象,还是一组人物,都相互建构,也彼此解构。某一个元素有时候是建构体,有时候又是解构体,甚至可能同时既是建构体、也是解构体。整部电影始终处在不确定性中,甚至走出电影院,看各种影评,还在不断地建构与解构中。其中最大的建构体与解构体就是派讲的两个故事,刚刚还在困扰哪一个是真的,旋即又面临着你愿意相信哪一个是真的这一纠结。最后的结果是,导演与观众也形成了建构体与解构体的不确定关系。

《少年派的奇幻漂流》其故事主题到底是什么?传统说法有四种,即生存主题说、人性主题说、宗教主题说与真相主题说。不管哪个主题说,大多数人都认同该电影主要讲的是一个生存困境的故事。这样的话,却很难解释为什么导演要花那么多篇幅讲述漂流前与漂流后的故事。一个勉强说得过去的理由是把漂流前的故事当作铺垫、漂流后的故事视为彩蛋。但当我们用新版行动素模式分析《少年派的奇幻漂流》,就会发现电影讲的不是一个“生存困境的故事”,而是一个“选择困境的故事”。无论是漂流前、漂流中还是漂流后,生存都不是第一困境,选择才是第一困境。即便没有生存困境,选择仍然是困境;即使面对生存困境,选择仍然是更大的困境。选择的复杂性,选择的致命性,选择的主动性,选择的被动性,选择的摇摆性,选择的易变性,选择的反复性……无法回避,无处可逃。有时候,你无论怎么选择,你都是错。有时候,你无论怎么选择,你都没大错。

人生就是由一个个选择构成的,即便大局已定,出片尾曲的时候,我们仍然要面临记忆什么与遗忘什么的选择,都要面对是什么、相信什么与喜欢什么的选择。正是在选择什么上,电影击中了我们的痛点,我们未必像派那样一不小心就会陷入生存危机,但我们无时无刻不是像派那样遭遇着选择的困境。只有这样,我们才能理解李安为什么用那么大的篇幅讲述漂流前与漂流后的故事,它们不是生存故事的铺垫与彩蛋,它们本来就是选择故事不可或缺、举足轻重的独立版块。没有哪个版块更重要与更不重要,它们相互建构与彼此解构,共同成全了一部伟大的电影。

五

通过对《女仆》与《少年派的奇幻漂流》的分析,我们发现:行动素模式不仅适用于传统的戏剧研究,对后现代戏剧甚至新电影作品也具有相当的适应性。只要勇于和善于工具创新,行动素模式解释力是可以扩大的。萨义德认为理论的旅行一般而言呈现为四个阶段:“首先,有一个起点,或类似起点的一个发轫环境,使观念得以产生或进入话语。第二,有一段必须穿行的距离,一个穿越各种文本压力的通道,使观念从早先的地点移向后面的时空点,使其重要性重新凸显出来。第三,有一些条件,不妨称之为接纳条件或作为接纳所不可避免的一部分的抵制条件。正是这些条件才使得被移植的理论或观念无论显得多么异样,也能得到引进或容忍。第四,完全(或部分)地被容纳(或吸收)的观念因其在新时空中的新位置和新用法而受到某种程度的改造”(19)(美)赛义德:《赛义德自选集》,谢少波、韩刚等译,北京:中国社会科学出版社,1999年版,第226-227页。。理论的旅行,如果不能解释其他现象,不能解释新问题,这个“旅行”就会中断。而要想让理论的解释力放大,将解释半径延长,就必须不断进行理论创新与工具创新。理论的旅行,不能只停留在适用性的验证阶段,而应该不断追问其适应性问题。今天越来越多的学者从事比较戏剧学或跨文化传播研究,当我们用开放形态引进与应用国外的戏剧理论时,就不能简单地做复制粘贴工作,因为我们接下理论旅行的中国站,目标不是把中国的案例作为外国理论的试验田,而是要参与到理论的“改造”中,这样才能在与世界的对话中,贡献中国经验与中国智慧,不仅努力探索世界戏剧理论的中国化,而且争取实现中国戏剧研究的世界化。