基于应用型人才培养模式下的工程力学教学研究

董婉婉 杨修飞

摘 要 本文基于应用型人才建设目标,结合工程力学传统教学过程中遇到的问题,从教学内容、教学方式、教学手段,考核方式几方面,探讨应用型人才培养模式下工程力学的教学改革,培养学生科学思维方式,锻炼学生理论结合实际的能力,以促进应用型人才建设,达到应用型人才培养目标。

关键词 工程力学 教学改革 应用型人才 人才培养

中图分类号:G424 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdks.2019.07.057

Research on Engineering Mechanics Teaching

Based on Applied Talents Training Mode

DONG Wanwan, YANG Xiufei

(Luoyang Institute of Science and Technology, Luoyang, Henan 471023)

Abstract Based on the goal of the construction of applied talents and the problems encountered in the traditional teaching of Engineering mechanics, this paper discusses the teaching reform of engineering mechanics under the training mode of applied talents from the aspects of teaching content, teaching methods, teaching means and assessment methods, so as to cultivate students' scientific thinking mode and train students to combine theory with practice. Inter-competence can promote the construction of applied talents and achieve the goal of training applied talents.

Keywords Engineering Mechanics; teaching reform; applied talents; talent training

0 前言

“工程力學”作为土木工程、机械、材料、水利等众多工科专业的专业基础课,对工程技术人员而言是一门必须掌握的主干课程,不仅为专业课程的学习打下良好的基础,也为工程实践提供良好的力学理念。2016年以来我校为积极推进示范校建设,按照全面建设示范性应用型大学的总目标,不断更新观念、拓展方法,进行了一系列有益的应用型转型发展探索和实践。结合“工程力学”课程特点和应用型人才培养目标,基于工程力学课程教学实践,分析“工程力学”课程在教学中存在的不足,并从教学内容、教学方法、考核方式等方面进行工程力学教学改革的探究。

1 工程力学教学过程中存在的问题

1.1 内容多、课时少,重理论、轻实践

工程力学是全校工科专业的一门专业基础课程,针对不同的专业有相应的人才培养方案。该课程包括理论部分和实验部分,其中理论部分占32-48课时,实验部分占8课时,包括理论力学的静力学和材料力学的有关内容。理论课程内容多,难度大,加之理论课时量压缩,对于学生来说,学习任务重、压力大。且实验课时较少,学生实验参与度不高,对实验的重视程度不够,不利于培养学生理论联系实际的能力,发现问题、分析问题和解决问题的能力,距离达到应用型人才培养目标要求有一定差距。

1.2 学生学习积极性不够

通过上课观察和课后反馈发现,学生学习积极性不够,兴趣不高的原因主要有以下几点:(1)该课程一般开设在大二下学期,学生刚开始进入各种专业基础课的学习,对专业基础课的重要性认识不足,比如无机非金属材料工程、机械电子工程等专业,他们认为与材料、机械密切相关课程才是应该重视的专业课,忽略了工程力学这门课程在其专业学习过程中的基础作用。(2)工程力学课程逻辑性强,概念抽象,理论知识多,公式推导繁琐,计算量大,并且部分章节要求具有一定的高等数学基础。课程难度较大,学习过程中容易产生畏难情绪,这种情绪和现象一旦积累,学生便会产生厌学和自暴自弃的心理。(3)受课时限制,课堂内可组织开展的教学活动有限,趣味性不够,学生课堂上难以长时间集中注意力,课堂积极性不够。

1.3 教学方法和教学手段落后,教学模式单一

工程力学课程内容繁多,包括大量的抽象概念、理论、公式等,学生主动学习的积极性较差,自学的难度较大,故传统的注入式教学思想依然普遍存在。授课教师在教学过程中仍以讲授为主,通过“板书+PPT”的手段向学生灌输知识,教师一味的教,学生被动的学,忽略了学生在学习上的主观能动性,师生之间缺乏互动与交流,课堂教学效果无法及时有效反馈。面对一些简单的工程实际问题,需要学生学会运用理论分析方法,联系实际情况去分析问题解决问题。但是老旧的教学方法,落后的教学手段,单一的教学模式,缺乏互动的课堂往往是不利于培养学生这种理论联系实际,分析问题解决问题及创新的能力。

1.4 传统的考核方式单一

目前工程力学的考核方式采用“期末成绩+实验成绩+平时成绩”进行最终成绩的评定,具体各项占比按照课时比例分配。期末考试采用闭卷方式,主要考核课本上的基本理论知识,题目类型与课后习题相似,很难体现出解决实际工程问题的能力。实验成绩主要以实验报告为主,但是由于实验条件限制,部分实验属于演示实验,可操作的实验也并不能达到每个同学都能参与的程度。平时成绩主要依据课后作业情况、出勤率、课堂表现,该项成绩不稳定因素太多,难以反映一个学生的真实情况。

2 工程力学教学改革措施

2.1 合理选择教材,优化教学内容

工程力学与工程实际密切相关,不同专业在教学过程中不能一概而论,应当各有侧重。如针对不同的工科专业,有很多不同的版本的教材,但是这些教材具有普遍性,缺乏针对性,缺乏相应专业的工程实例和模型,没有考虑应用型人才培养重视的实际应用能力。在选择教材时,需结合各自专业特点及培养方案,合理选择教材,且教材内容应与实际问题紧密结合,注重培养学生的分析问题解决问题的能力,而不是一味的强调基本技能和技术训练。[1]如建筑技术工程专业,工程力学教材内容可多一些梁板柱相关工程问题;机械类可多一些机械构件相关力学问题。

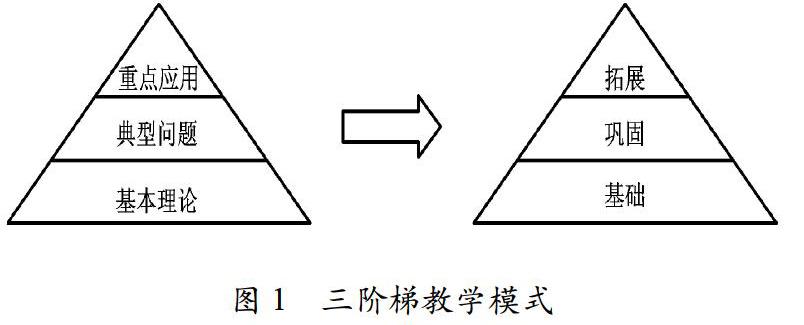

在教学内容讲授过程中,可采用“基本理论—典型问题—重点应用”三阶梯模式教学,优化教学内容,把握教学重点。应用型人才培养的重点是理论结合实际,培养学生实际应用能力。在三阶梯模式讲授过程中,基本理论依然是重要基础,通过典型问题进行理论概念的巩固,结合实际工程问题进行知识的拓展应用。整个授课过程中,均可以结合实际情况,增加应用型内容的讲授。如在进行弯曲概念讲解时,以塑料尺子为教具,使抽象理论形象化,给同学演示横向外力和力偶矩作用下尺子的弯曲变形。在弯曲变形计算简图简化时,可以以火车轮轴为实例讲解。

由于课时压缩,内容多、知识面广、难度不一,课前对课堂知识按照重点、难点、实用性进行分类,以便对教学内容进行优化精简。按照知识点的不同归类,明确各自需要完成的任务,选择知识点需对应达到的阶梯目标。如对于既是重点又是难点且实用性强的知识,可按照上述三阶梯模式进行“基础—巩固—拓展”;对于理论性强但是实用性少的知识点,只需简要说明基本理论即可;对于复杂公式,可简化理论推导,侧重实际应用。通过这样的精简优化,明确课堂教学重点,无法在课堂中及时展开的内容,可采用“互联网+”的其他模式下进行拓展学习。这样有利于学生明晰重点,逃离题海怪圈,培养理论联系实际,分析问题解决问题的能力(图1)。

2.2 采用多样化教学方法,锻炼学生思维,调动学生学习积极性

在应用型人才培养模式下,课堂教学除了常用的讲授法外,应鼓励多采用讨论法、启发法、演示法、任务驱动法、参观教学法等教学方法,根据内容不同,适时选择不同的教学方法。如介绍扭转变形概念时,采用启发法,通过向同学提问生活中见过哪些扭转,引导学生思考这些扭转变形的共同点,進而总结扭转变形的受力特点以及变形特点。通过这一不同的教学方法不仅可以达到应用型教学目标,同时可以启发学生思维,拓展思维方式 ,并学会分析归纳总结。

工程力学的教学活动主要体现在主讲教师与学习者之间、学习者相互之间进行问题的解答、交流和讨论。[2]教学过程中,按照“三阶梯”模式要求,将相应分类知识点模块化,找到互动性强的模块,组织课堂教学活动,教师在活动中教,学生在实践中学,“教学做”合一。教学活动可以采用头脑风暴、分组讨论、情景组织等方式,活动中可锻炼学生学会运用关键词、思维导图、归纳总结等方法,启发培养学生创造性、实用性等思维方式。通过不同教学活动,激发学生学习积极思考和讨论,学生也通过接触多种教学方法和教学活动,形成多种技能。

多样化的教学方法和教学活动,不仅可以营造活跃的课堂气氛,提高学生的学习兴趣,调动学生课堂积极性,提高学生课堂参与度,同时有利于锻炼学生创造性思维、培养创新能力和学生发现问题,分析问题及解决问题的能力。

2.3 采用“互联网+”教学手段,拓展教学模式

诚然,优秀的板书言简意赅、提纲挈领,具有重点难点突出,便于形成知识框架,利于学生集中精力,引导学生学习思路,培养逻辑思维能力等优点。[3]但是工程力学课程知识体系的整体性特点,决定了在教学手段上,无法紧紧依靠单一的方式来达到教学技术效果的有限提升。[4]对于工程力学教学,板书不可或缺。但是传统的“板书+PPT”教学组织形式已不能满足学生个性化、泛在化和碎片化的学习需要,在新时代背景下,新人才需求下,充分利用现代信息技术,进行教学设计和改进已经成为新的发展趋势。作为教师,更应该把握现代教育信息技术的前沿,学会运用这些现代信息技术于课堂中。对于课堂讲授过程中,无法及时展开或拓展的知识点,无法通过语言形象化表述的工程实例,可制成不同类型的微课进行辅助教学,加深学生知识理解内化。通过微信群、微信公众号等在线平台,在线答疑解惑,增强师生互动,加强课下交流,掌握学生学习情况,及时进行学情分析,提高教学效果,增强学生学习信心,弥补老式教学缺点。现代教育技术与传统的教学手段、教学方法相比具有形象直观、情景化、班组虚拟化、泛在化、学生参与度高、学习自主性、评价客观、内容容量大等明显优势,能够提升教与学的效率与效能。

2.4 改革考核方式

考核方式应从重理论向重应用转变,从考核基本概念基本理论的掌握情况向考察学生对所学知识的应用能力转变,以达到应用型人才培养的目标。考试内容设置可提高实际应用型题目的占比,考试方式可根据课程情况采用闭卷、半开卷、开卷等多种方式,综合成绩可提高实验部分成绩占比。平时成绩可将教学环节中的其他互动情况增加到平时成绩考核中,如翻转校园等在线平台上的辅导、讨论和交流,课程资料的个人点击率等均可作为一项平时考核指标。实验时将班级同学进行分组,成绩可综合考虑实验报告、实验方案设计、实验操作过程、实验交流互动、分组讨论等方面,以全面考察学生的动手操作能力、解决实际问题能力。通过以上几方面考核方式的改革,促进课程考核从评价“分数高低”向评价“能力大小”转变,学生学习从注重“期末考试”向注重“学习过程”转变。[5]

3 总结

本文通过分析工程力学教学中遇到的问题,结合应用型人才培养目标,从教学内容、教学方法、教学手段以及考核方式几个方面,探索应用型人才培养模式下工程力学的教学改革。在教学全过程中,通过合理选择教材,优化教学内容,多样化教学方式,与时俱进的教学手段,全面的考核方式等措施,培养学生科学的思维方式、勇于创新的能力,锻炼学生理论结合实际、解决简单实际工程问题的能力,以达到应用型人才目标,促进应用型人才建设,满足新时代新背景下的社会人才需求。

参考文献

[1] 冯燕博,万晓慧.基于应用型人才培养模式工程力学课程内容体系探索与实践[J].价值工程,2018.

[2] 刘瑶,贾杰,贾永峰,吴鹤翔.基于“互联网+”的工程力学在线课程教学研究[J].山西建筑,2018.

[3] 王建祥,葛倚汀.多媒体与板书相结合的工程力学课程教学实践[J].实验科学与技术,2018.

[4] 陈飞昕,李纬华,刘钰贤,温雨丹.移动互联网环境下工程力学教学模式探索[J].无线互联科技,2018.

[5] 吴中江,黄成亮.应用型人才内涵及应用型本科人才培养[J].高等工程教育研究,2014(2):66-70.