陈巨来篆刻摹古观刍议

张洪威

陈巨来铁笔生涯六十余载,自言治印三万余方,以元朱文印驰声海内外,当今学元朱文者,多以陈巨来为圭臬。挚友张大千评价:“巨来兄治印,珠晖玉映如古美人,增之一分则太长,减之一分则太短,钦佩无极。”1无论是其前期的勾摹作品还是后来的仿作,都不难看出其取法古玺、汉印、元朱文等,“入古出新”的同时,不断地深化其印学理论体系,并在技法上形成个人醇雅、精致的篆刻作品类型。

对于陈巨来篆刻,其师赵叔孺评价:“陈生巨来,篆书醇雅,刻印醇厚,元朱文为近代第一。”2的确,陈巨来为近代元朱文印领域最专一精能的实践者,以元朱文这种独特的篆刻艺术形式作为展示其才华的舞台,将其审美追求、精神风貌融入作品当中,从而成就了他独特的艺术风格。透过这些作品,我们不但能够看出陈巨来与古为徒的学习经历,还可以看到他篆刻艺术的取法渊源。

一、与古为徒

马国权在《近代印人传》中论述 :“巨来于印,自谓先学赵撝叔、黄牧甫,此后则取法汪关及秦汉古印,又遍观宋元名迹收藏印,始得元朱文要竅。”3其以赵、黄两家为初学所得甚少,进入篆刻正道的当为摹古学习经历。在《安持人物琐忆》一书中记载,陈巨来的早年篆刻学习也正是通过此方法进入篆刻艺术之路的:

时商务之影印《十钟山房印举》正出版,余购得后,先生命专心研摹,自有心得,比我教你,要好得多云云。自此以后,余乃得痴门径,艺日有所进矣。4

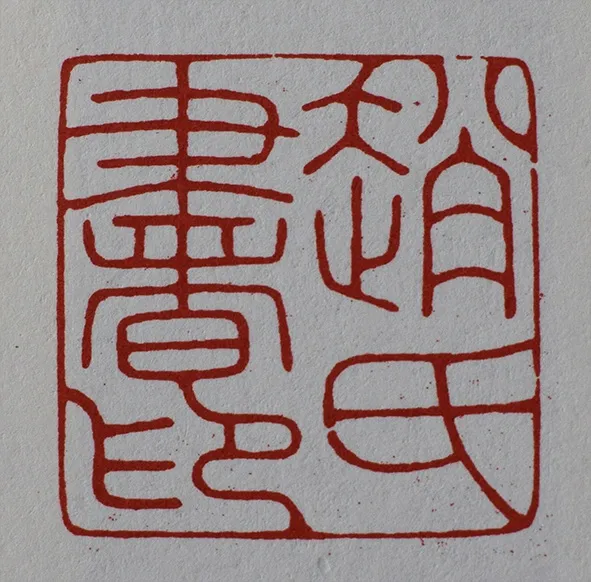

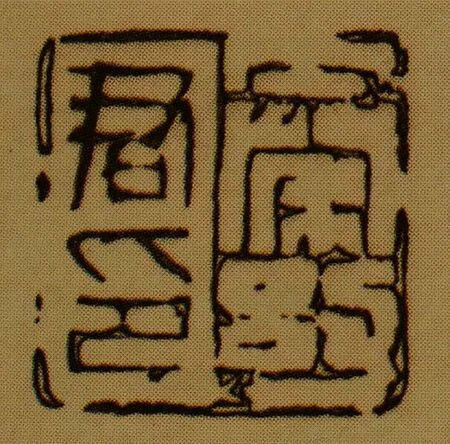

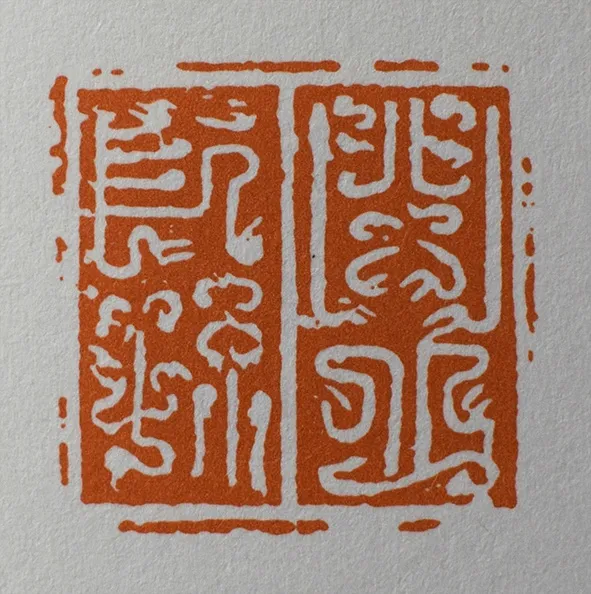

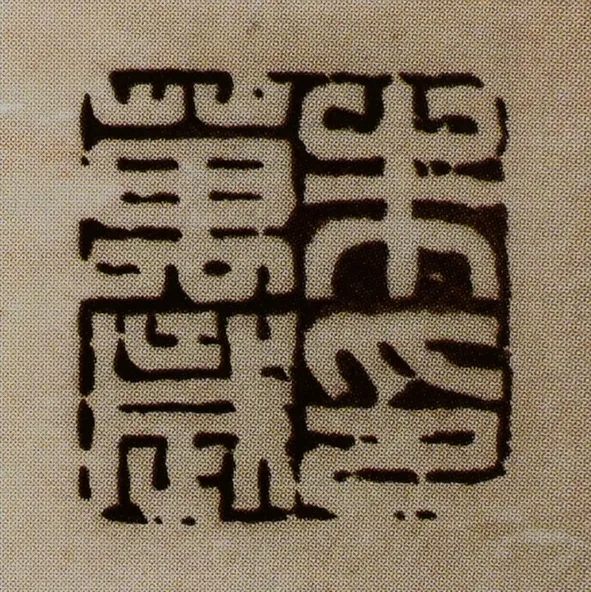

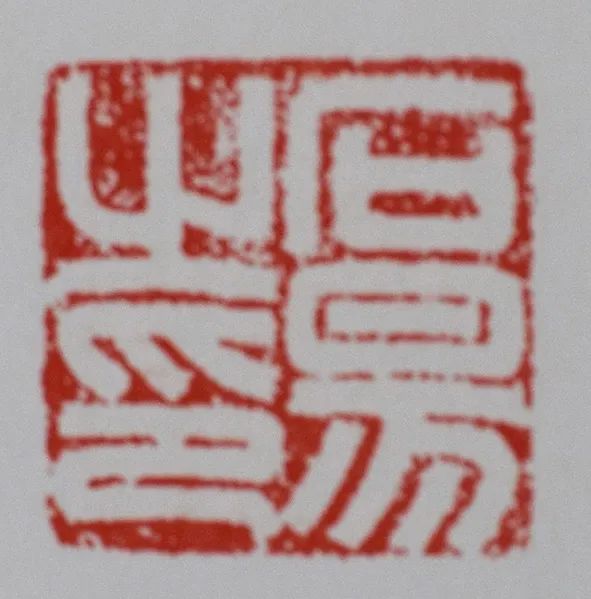

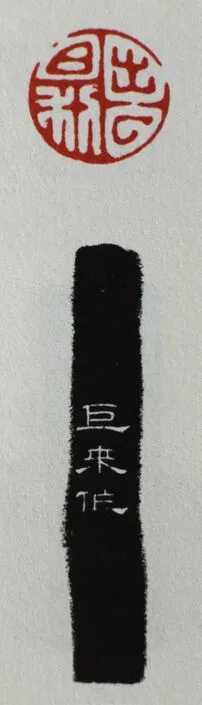

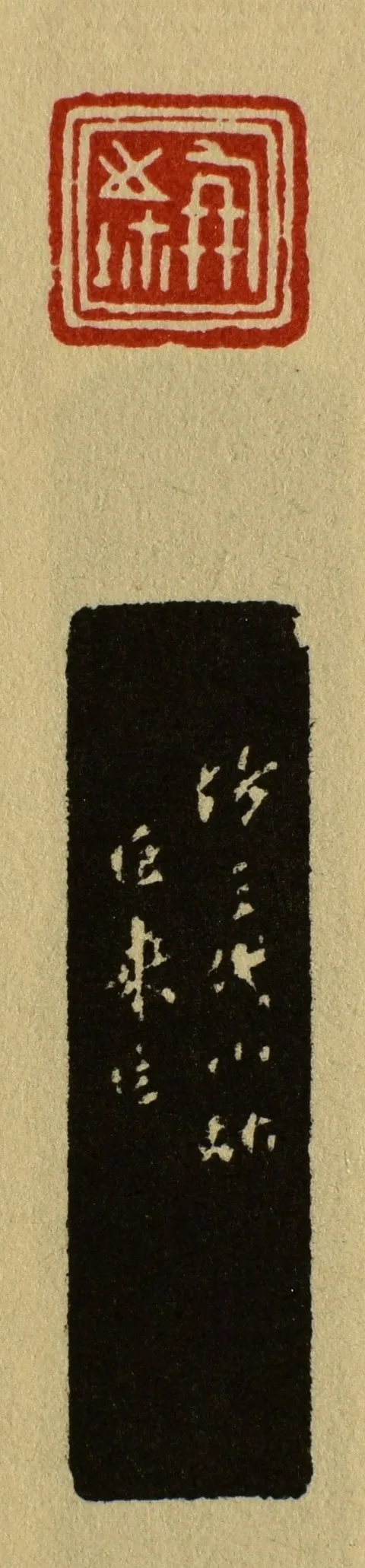

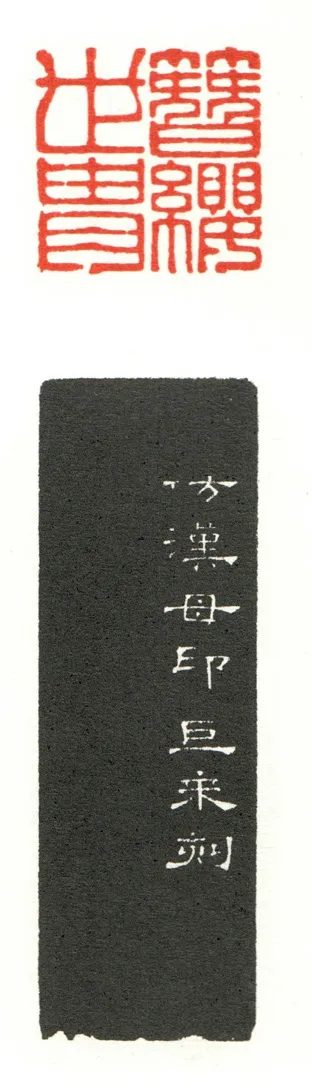

陈巨来经过三年的摹古,其篆刻已一日千里,所刻作品古意盎然,“赵氏书印 ”即为其早年作品,在此印补款中提及:“此印为余二十岁时所刻,今日重睹且六十矣,巨来记,甲辰五月,巨来。”(图1、图2)观此印不得不叹服其聪颖过人,技法娴熟。此后其作品享誉海上,为溥心畬、张大千、吴湖帆等书画大家治印。

陈巨来年少成名,但是对摹古观念依然重视,1933 年(30)岁的陈巨来把所勾摹以及借鉴过的古玺印编汇成《古印举式》一书。叶恭绰在此书序言中赞誉道:日者,(陈巨来)以所辑《古印举式》见示,且曰:“斝不敏,学不敢滥,且性之所笃,今后且以印人老矣。”余受而读之。则全编分正、续两集。正集为一面印,每印一式为主;续集为两面印,则文字是尚,凡程荔江、陈簠斋、吴愙斋、吴平斋、高南郑,及罗叔言、陈仲恕、龚怀西、黄宾虹诸家所藏,以暨各地新出土物,咸归搜采。且悉就原拓摹写,不取刊版者,故格式、笔画,不爽毫厘。精矣,备矣!”

余维古今治印之书,毋虑数百,然多偏于理解。诸家印谱之传与今者,或侈搜罗,或资玩赏,或域于时地,或限于部门,求其统系分明,博观约取,以专供印人之取则者,盖未有。5

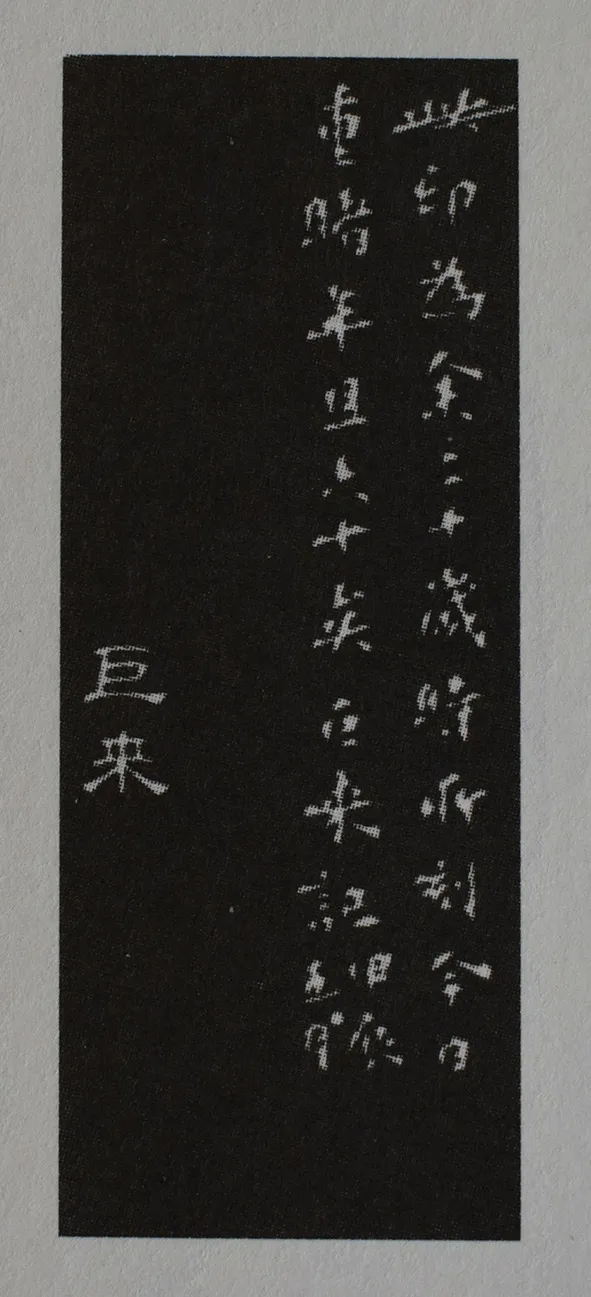

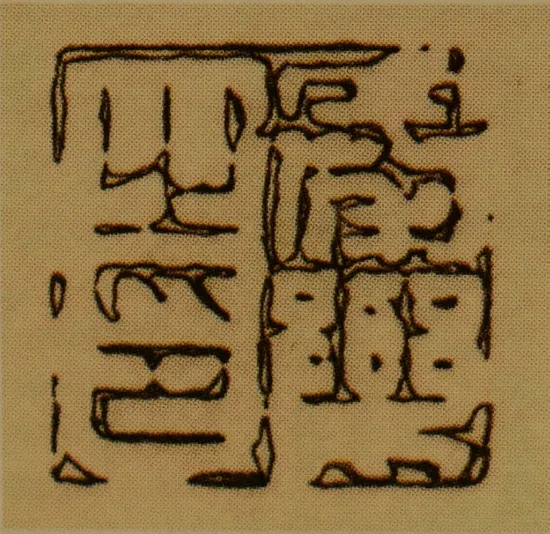

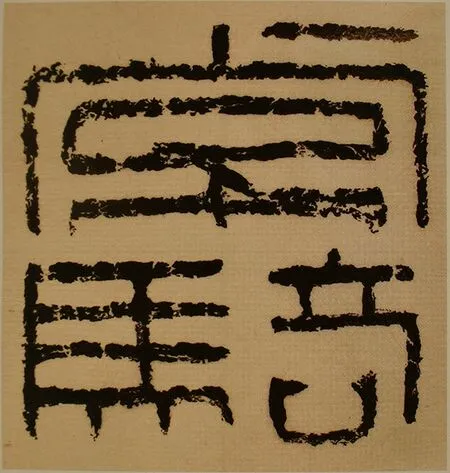

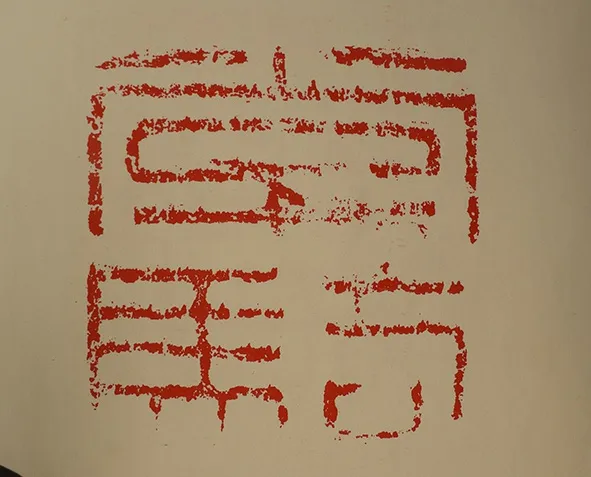

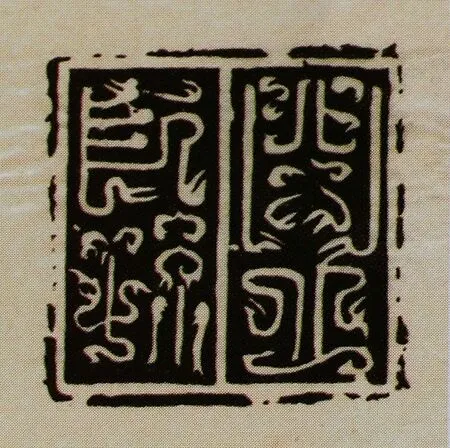

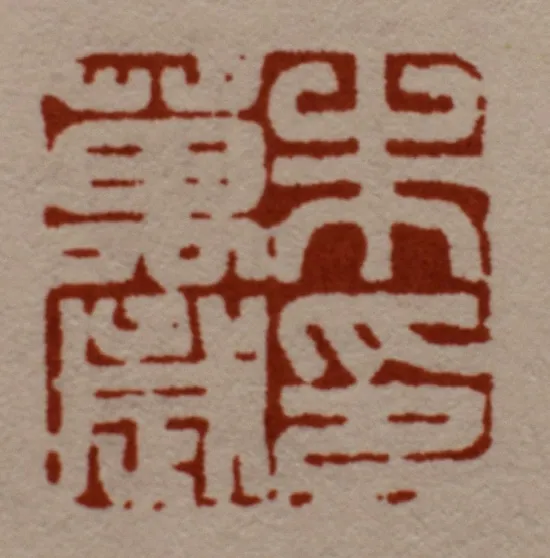

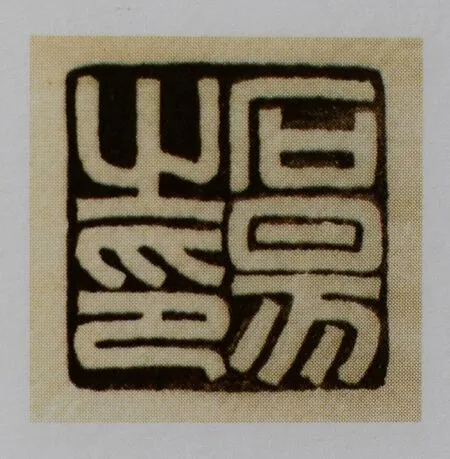

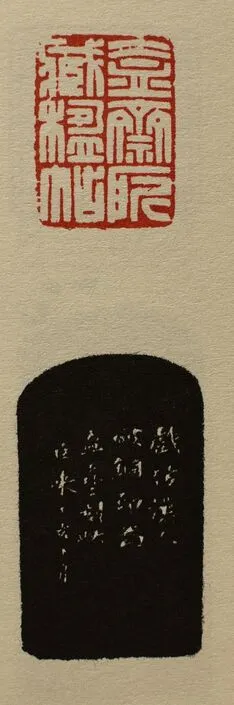

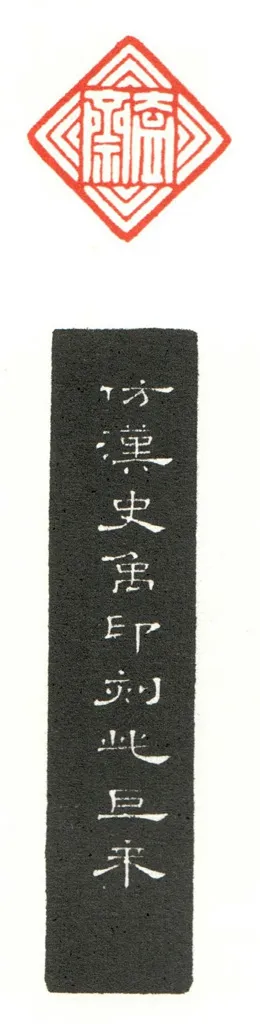

尤为可惜的是,《古印举式》手稿由于“所托非人,竟连前稿亦不知去向。”6因此并未出版。陈巨来摹古作品是何面目?后人只能从《陈巨来治印墨稿》中的勾摹古印部分窥其风采。正如遐庵所言“故格式、笔画,不爽毫厘”可知其采用双钩填墨法勾摹原印蜕,往往一方印四五遍始选其一,共临摹三百余方。陈巨来临摹手法细腻娴熟,形神兼备,钦佩其“察之者尚精,拟之者贵似”。7观其未完成勾摹墨稿“秦乐之印”(图3)、“秦幼君印”(图4),可知其在方寸天地之间游刃有余,线条起止、轻重、漫漶等细节丝毫毕现。尤其是对照原拓与勾摹稿,感叹陈巨来对原印神采的驾驭之精准,汉代烙马印“常骑”(图5、图6)粗犷奔放,线如铸铁般厚实挺拔,轻重关系通过笔墨浓淡展现得淋漓尽致;鸟虫篆印“阎丘长孙”(图7、图8)的章法布局、篆法婉转流畅以及线条鸟虫的美化与原印如出一辙。勾摹汉印“朱万岁印”(图9、图10)和“石易之印”(图11、图12)准确的体现汉铸印的特点,线条的起止处方圆变化,线条的相背关系,篆法的外方内圆等都与原印相符。

陈巨来临摹作品在已出版印谱中较少见,仅有的几方却足以展示其学古的特点。秦印“交仁”(图13)奇正相生,运刀顺其自然,线条中段厚实;“牙门将印”(图14)为汉将军印体式,左右篆法的收放开合得体,运刀的“急就”特点明显;汉吉语印“出入日利”(图15)朱白文线条的粗细搭配印,印面的留红,边框的残破处理都是经过深思熟虑。

图1 赵氏书印

图2 赵氏书印边款

图3 秦乐之印

图4 秦幼君印

图5 常骑1

图6 常骑2

图7 阎丘长孙

图8 阎丘长孙

图9 朱万岁印

图10 朱万岁印

图11 石易之印

图12 石易之印

图13 交仁

图14 牙门将印

图15 出入日利

二、取法渊源

仿作是篆刻学习中的一个重要过程,其具有半临摹与半创作的性质。陈巨来的篆刻印款中指明了作品的出处。仿作类型大致有古玺、汉印、元朱文印、流派印等。

(一)古玺印

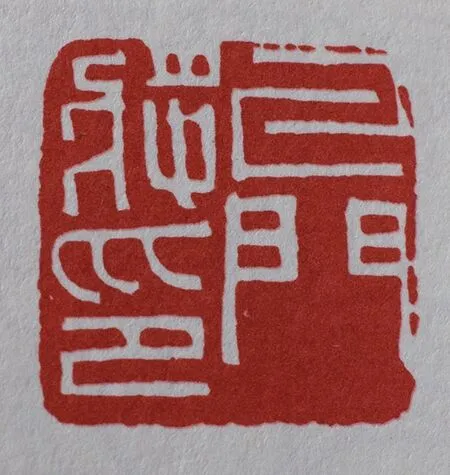

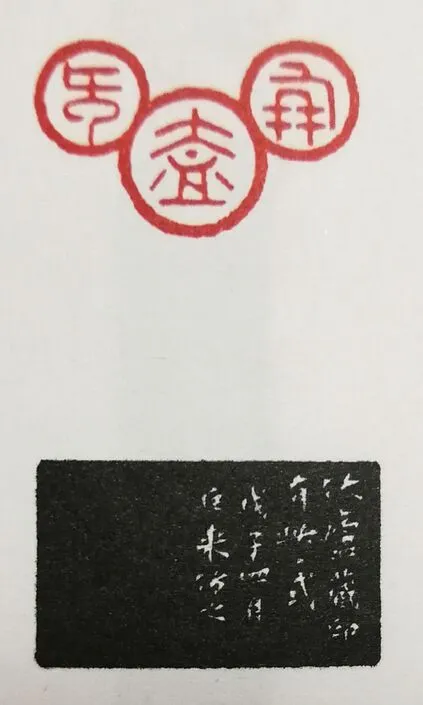

以下两方为仿古玺印作,“朋盍簪”印款指明仿治出处:“中伏庐藏印有此一式,戊子四月巨来仿之。”(图16)“朋之鉨”款文:“仿三代小鉨,巨来作。”(图17)对于仿古玺印陈巨来在《安持精舍印话》一文中有精彩的论述:“摹抚古玺,其非易事,盖三代巨玺之章法神明独运,蹊径多化,察其起止,有伦无理,未许以常法律之也。”8

这段印论可以看出陈巨来对于古玺印的“章法神明独运”以及“有伦无理”特点描述精准。仿作以不变应万变,依据古玺印形式变化采取不同的处理方式。“朋之鉨”三字的空间穿插揖让,线条虚实相生,古朴生动。

(二)汉印

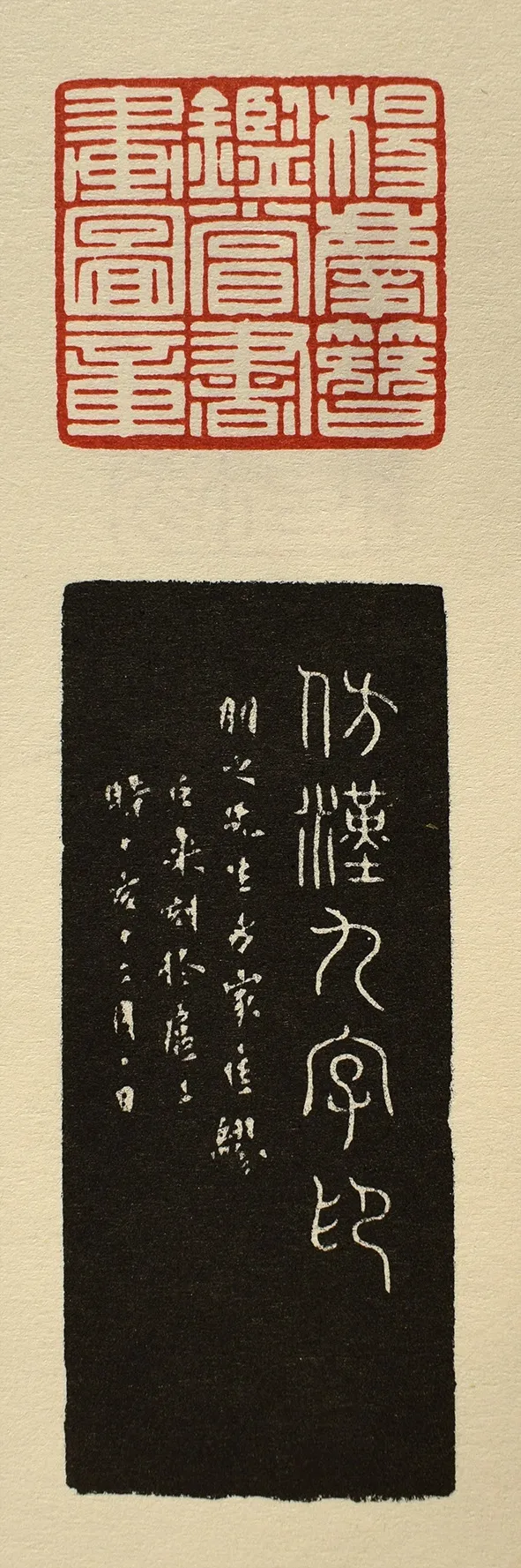

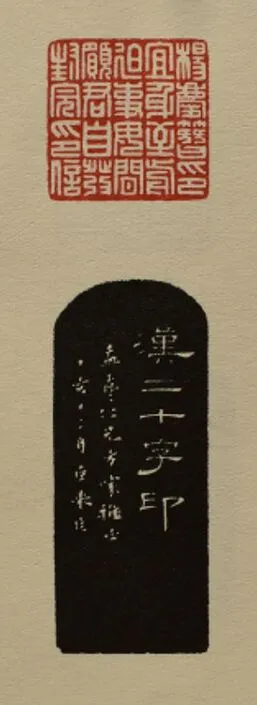

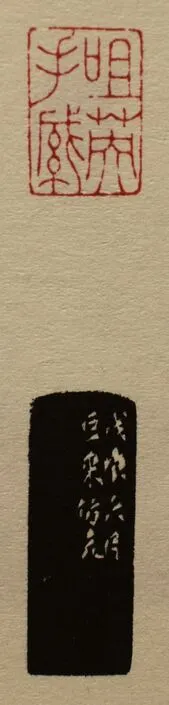

陈巨来仿汉印较多,作品形式多样,大多见于《盍斋藏印》,是陈巨来为杨庆簪所刻印作汇集而成。在印章的款文中指出受到汉印启发而作,“杨庆簪鉴赏书画图章”边款:“仿汉九字印,朋之先生方家匡缪,巨来刻于扈上,时丁亥二月一日。”(图18)“盍斋所藏楹帖”边款:“ 戏仿汉人破铜印为盍斋刻此,巨来丁亥十月。”(图19)“杨庆簪印宜身至前迫事毋闲愿君自发封完印信”款文:“ 汉二十字印,盍斋仁兄方家雅正,丁亥十二月巨来作。”(图20)“簪缨世胄”边款:“ 仿汉母印巨来刻。”(图21)“盍斋”边款:“ 仿汉史禹印刻此,巨来。”(图22)这些作品放在汉印印谱当中也毫不逊色,浑厚自然,古拙质朴,并且气息更为古雅。这与陈巨来在《安持精舍印话》中对汉印的理解是一致的:

仿汉铸印不在奇崛,当方圆适宜,屈伸维则,增减合法,疏密得神,正使眉目,一似恒人而穆然恬静,浑然湛凝,无忒无挑,庶几独到。

汉人凿印,或萧疏数笔,意思横阔,或笔画茂密,苍劲淋漓。汉官印中有“太医丞印”,“太医”两字稀密悬殊,学者当以此处树基,旁参将军印先悟章法,然后鼓刀,庶几有笔未到而势已吞,意方定而神已动之妙。何雪渔曰:“小心落笔,大胆落刀。”即斯旨也。9

元代赵孟頫在《印史序》中论述:“采其尤古雅者,凡摹得三百四十枚,且修其考证之文,集为《印史》汉魏以下,典型质朴之意,可仿佛见之矣。”10从而确立了元明清三代直至今日仍然主要影响着印坛的汉印审美观。陈巨来摹古同样体现“古雅”与“质朴”的汉印审美观。

(三)元朱文:

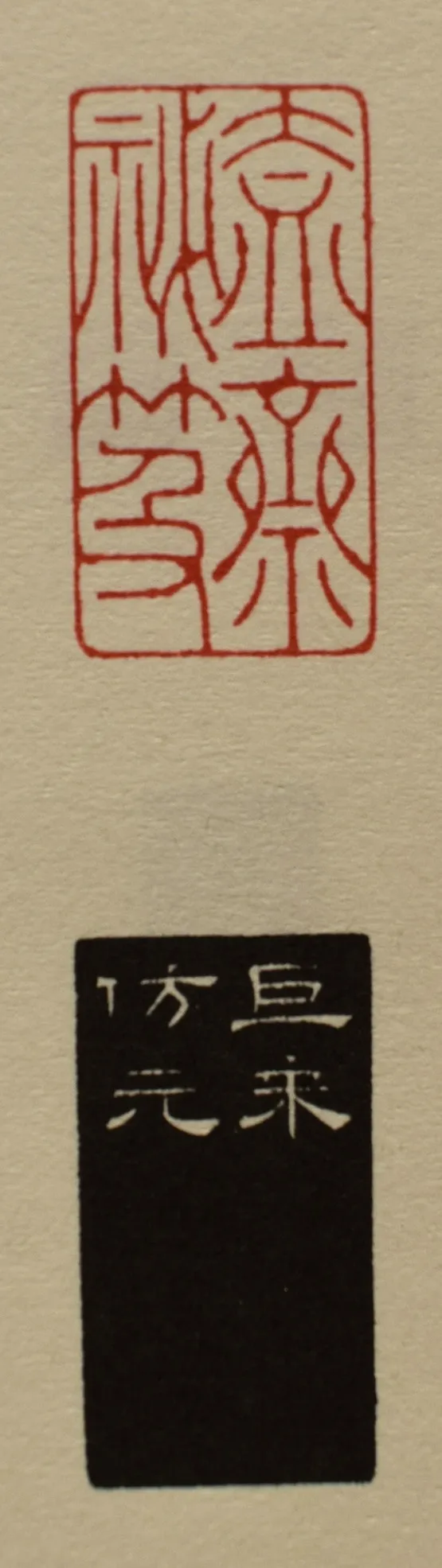

陈巨来元朱文印是最为人所赞誉的印式,在吴湖帆等人帮助下“遍观宋元名迹收藏印,始得元朱文要竅”。以下两方作品,“咀英手缄”款文:“戊辰六月巨来仿元。”(图23)“盍斋秘笈”款文:“巨来仿元。”(图24)对于元朱文陈巨来专研时间长,作品也丰富,并且论述元朱文的特点很有个人见地:

宋、元元朱文,创自吾、赵,其篆法、章法,上与古玺汉印,下及浙皖等派相较,当是一番境界,学之亦最为不易。要之元朱文篆法纯宗《说文》,笔画不尚增减,宜细宜工,细则易弱,致柔软无力,气魄毫无,工则易板,犹如剞劂中宋体书,生梗无韵。必也使布置匀整,雅静秀润,人所有,不必有,人所无,不必无,则一印既成,自然神情轩朗。

近人作朱文印每喜粘边,甚有即以近边一笔作为边者。夫粘边者,乃古铜印之历时久远,其边损折向内,致成粘边之状,非古有此法也。此犹学书者摹临碑版,刻画其剥蚀之形,与字体初不相涉,不足为训也。11

陈巨来摹古博观约取上至三代古玺,下至明清流派,正如钝丁诗云:“看到六朝唐宋妙,何曾墨守汉家文。”不再一一论述。

图16 朋盍簪

图17 朋之玺

图18 杨庆簪鉴赏书画图章

图19 盍斋所藏楹帖

图20 杨庆簪印宜

图21 簪缨世胄

图22 盍斋

图23 咀英手缄

图24 盍斋秘笈

三、入古出新

自赵、吾提出“印宗秦汉”的印学观念以来,历代印人多以此印学观为尚,清代袁三俊《篆刻十三略》记载:“秦汉、六朝古印乃后学楷模,犹学必祖钟、王,学画必宗顾、陆也。广蒐博览,自有会心。”12陈巨来摹古师法秦汉、六朝古印,对于宋、元用心最深,从吴湖帆处借《宝印斋印式》和《汪尹子印存》,心追手摹,潜心研究,七年后才归还吴家。对于古印的学习的重要性,陈巨来摹古观以“依旁古人”为摹古之正道,“夫治印之道,要在能合于古而已”。合于古印的规模、法度,以此为基础法可谈章法、刀法。这与其师赵叔孺教诲有关:“你最好专学汉印,不必学我,学我即使像极了,我总压在你头上。”13

陈巨来在“依旁古人”篆刻之道上手追心摹,但并没有深陷其中,其采取物我相融的观念去理解篆刻。其印论《安持精舍印话》虽只有两千余字,但印学思想锋芒毕露。或论刀法、仿作、篆法,或论古人之误,或论派别的短长都是洞中肯要,语言犀利,极富批判精神。陈巨来性格外向乐观,行止放荡不检,作为怪癖出格,这样的性格魅力使得陈巨来不可能因“依旁古人”而泥古不化,囿于古人,其不断尝试创新,坚持“入古出新”。明代周应愿《印说》“变化”一章关于古与今、旧与新、历史与自己的关系,可视为明代印坛“入古出新论”的先声。其文:

变化便是揩磨自己明白。明得自己,不明古今,工夫未到,田地未稳;明得古今,不明自己,关键不透,眼目不明。要知古今即是自己,自己即是古今,才会变化。14

陈巨来《安持精舍印话》中有“人所有,不必有,人所无,不必无”的观点,与周应愿的观点是相一致的。陈巨来认为初学依旁古人,以秦汉为宗,学成之后要有自己面目,反对“仍以翻阅印谱,刻意临摹,左拉右扯,从故纸堆中得来,毫无自己面目”。《安持精舍印冣》中收录了陈巨来415 方印作,其中汉印一式214 方,约占51.6%;元朱文一式114 方,约占27.5%;古玺一式58方,约占14%;秦印一式18方,约占4.3%;流派印11 方,约占2.7%。因此马国权的评价极其恰当:“拟汉之作白胜于朱,文字之增减揖让,笔画之并连,残损,俱经刻意经营,特见工巧,较汪关为浑穆,而比叔孺先生似又稍逊其渊雅。古玺以朱文小者为佳。至其款识,则已陈秋堂为尚,的秀丽工致之评。”15

陈巨来前期的篆刻摹古经历是其艺术生涯一个重要的阶段,观其印艺成就,首先基于自身天赋和后天努力等因素之外,其次明师指点正其学艺之路,明确突破方向。再者更得益于广泛的交游,得到吴湖帆、张大千等人的奖掖与提携。

从摹古到仿作,再由仿作到自由创作的审美的统一:工整古雅,古玺、汉印、元朱文三者形态以及所采用的技法都是有差异的,但凡符合“依旁古人”理念的都可以运用到作品之中。因此,其印作的面目并不是单一的,这正如施蛰存在《安持精舍印冣序》中论述道:“(陈巨来)向使早岁专攻汉印,今日亦必以汉印负盛名。是知安持于汉印,不为也,非不能也……安持于元朱文,得心应手,固已独胜,出其绪余,偶作一二秦玺鈢汉章,亦矫矫有异夫凡秽,此则惟能者为无施不可耳。”16近些年陈巨来印风大有风行篆刻界之势,精工一路都以其元朱文为圭臬,却对陈巨来摹古作品,以及古玺、秦汉印关注甚少,因此作品如无源之水毫无古意,这是值得当代印人警醒与反思的。

——以吴昌硕、黄牧甫为例