论戴震的《说文》学与篆书创作

杨 帆

一 “《说文》切于治经”

戴震,字东原,安徽休宁人。乾隆二十七年(1762)举于乡,三十八年(1773)以举人奉召为四库馆纂修官,四十年(1775)会试不第,特召与乙未贡士一体殿试,赐同进士出身,授翰林院编修。生于雍正元年(1723)十二月二十四日,卒于乾隆四十二年(1777)五月二十七日,春秋五十有五。1

东原始于读书,亦终于校书,以四库馆纂修事而积劳成疾,又以庸医药黑山栀而亡,可叹也。2其殁后,京师同道好友以挽联“孟子之功不在禹下,明德之后必有达人”志其所学云。又十余年,清高宗知东原已死,尝叹息久之。3

马宗霍云:“治经确守汉师家法,不入元明人谰言者,实始于乾隆时,分堋树帜,则有东吴皖南两派,吴学惠栋主之,皖学戴震主之。”4东原从学江永,故支伟成《清代朴学大师列传》将江氏与东原列于皖派经学大师之首。吴、皖二派,虽研究内容近同而研究方法与旨趣则并不一样。大体惠氏一派好墨守,凡古必真凡汉皆好;东原则好怀疑,故能博宗考核,实事求是,乃清学之真精神也。卢文弨以为,东原之学在折衷群言,无徇私之失,精诣深造,足与顾亭林诸老匹。5其于学,涉及多方,要皆不离考据,而尤精者,则在小学、测算、典章制度之学。6在四库馆时,其所校官书亦多天文、算法、地理、水经、小学诸书,皆精心考核之作。

东原治经,在以识古字故训为始。其童蒙时读书即好疑,此为从事学问研究最可贵之品质。年十六七以前,读书必逐字求义,塾师不能解则荐以《说文》诸小学书,乃大好之,其终身治经重文字训诂的方法与理路,尚可追溯至此。7东原所用的《说文》版本,据段玉裁记载,其三十三岁以《方言》写于李焘《许氏说文五音韵谱》之上,然东原又云“分韵《说文》不足贵”,则他手边的《说文》,未必仅《说文解字五音韵谱》一本,况且他在四库馆任职,各地进献小学书亦多,应该能见到《说文》大徐本的。东原读《说文》《尔雅》等小学书,其大旨在于以文字训诂与诸经字义相印证,他曾批评宋明诸儒不知文字训诂,强解古圣贤立言之意,以至大道失而行事乖。8实际上,宋儒并非全然不讲字学,但讲字学者多有己意说字之弊,已悖于文字六书之理矣。比如,王安石与苏东坡论字,王谓坡者土之皮,苏曰滑者水之骨云云,则为无稽之说。9宋明理学兴盛,言性理者则多不甚讲文字训诂,故文字学在宋以后至晚明几百年间,大致亦呈颓废之势。很明显,东原对宋以来不以文字故训为基础的曲解先儒原意的性理之学持以极怀疑之态度。抛弃以文字训诂为主的道问学基础,则所谓义理、德性之学,皆是空疏之言,必不能取信于人,其结果便是不能得圣人之大道。

段玉裁曾载东原口语一条:“知训诂之学,自《尔雅》外,惟《方言》《说文》切于治经。”10在作于乾隆十四年(1749)或十五年(1750)的《与是仲明论学书》11中,东原对“《说文》切于治经”主张的阐释是,能识字则能通其词,能通其词则能明经之至道,而识字之方法,惟有通过《说文》以考诸篆书了。12乾隆三十年(1765),东原作《题惠定宇先生授经图》,亦指出,欲明古圣贤义理,须明古经义,明古经义,则必以明训诂为基础。13乾隆三十四年(1769),东原作《古经解钩沉序》,进一步指出,通乎古圣贤之心,在于通语言,通语言则必自文字始,而解字之准则,在求得本义本训,切不可缘词生训,亦不可守伪传谬。14这就说明,东原重小学训诂之意,即在于使理解古经之义不犯缘词生训之弊,使通乎圣人之道而不隐曲。由《说文》《尔雅》诸书而知文字之本义,知文字之本义则能解词之本义,能解词之本义则古经之本义明,古经之本义明则圣人之心志义理亦明。东原的读《说文》,考诸篆书,简直就成了研经之桥梁,成了阐发圣人之道的津涉,其意义正在此。

当然,东原绝非视《说文》诸小学书为治经的一个简单工具,他本身便是精于小学的,尝著有《六书论》三卷、《声韵考》四卷、《声类表》九卷、《方言疏证》十卷。东原学问广,著述丰,影响大,正因为此,他的这一治经方法才会得以发扬光大,使乾嘉时期的经学研究在重考据的道路上向深处发展,也使更多的学者认识到《说文》等书对研究经史的重要性。并且,当他们发现《说文》本身也需要校勘时,便同时把《说文》也纳入研究的主要范畴,于是,在东原殁后的几十年间,专治《说文》也成为一种潮流,成为一门显学。

二 对《说文》学的影响

乾隆二十年(1755),初入都中的东原,便以其博涉的学问,一举扬名于当时的北京学术圈。15与东原订交者若钱大昕、纪昀、王鸣盛、王昶、朱筠等,皆是当时考证学派之俊彦。王安国之子王念孙,后来成为乾嘉小学之巨擘,其受学于东原时才十二岁。在重实学的氛围下,东原以其算学、名物训诂之学出现,当然能得到诸同人之首肯,并很快成为当时经史考证学的权威人物。乾隆三十八年,清廷开四库馆,北京更成为全国汉学之大本营,东原入四库馆并卒于任,可以说自始至终都是以考证学家的身份出现的。

乾隆五十七年(1792)六月,段玉裁作《戴东原集序》,开篇即称,东原以其考核成就超于前古,其倡明实学三十年来,学士、童子皆无不知东原也。16于此可见,东原立下的考据方法对后世影响之大。其亲受业弟子王念孙、段玉裁、孔广森、任大椿等各承其学,各有独造,要皆以考证而立世者。东原“故训明则古经明”的治学方针,便直接为乾嘉段、王小学奠定基础。王念孙之《广雅疏证》,段玉裁之《说文解字注》,乃乾嘉小学成就之最著者,这与东原之提倡自是分不开的。

东原读《说文》,初为研经用,其治小学,重在考据,亦富于怀疑精神。17他常常将《说文》与《尔雅》对比着看,虽《说文》视《尔雅》《毛诗》为后出,传本亦多,但对于故字训释的真伪,并不绝对就是先出者为真而后出者为必伪,“《尔雅》失其传,《说文》得其传”的情况亦非稀见,因此,他得出“汉人之书,就一书中,有师承可据者,有失传传会者”18的看法。这种治学精神在东原的《说文》研究中,同样得到充分的体现。

乾隆十年(1745)前后,东原对《说文》所下的功夫颇深。《六书论》三卷就成于本年孟冬,东原并于是时作自序一篇。遗憾的是,这部《六书论》未曾刊行面世,他的弟子段玉裁就连稿本亦未见过。后来段玉裁编《戴东原集》将仅存的《六书论序》收入文集卷三,尚可见其论六书之涯涘。其序有云:

六书也者,文字之纲领,而治经之津涉也。载籍极博,统之不外文字;文字虽广,统之不越六书。纲领既违,讹谬日滋。故考自汉以来迄于近代,各存其说,驳别得失,为《六书论》三卷。凡所不载,智者依类推之,以拾遗补艺,将有取乎此也。19

由此可见,东原以《说文》为切于治经之方法,于此则是要对文字六书提供一个纲领性的文件,以裨治经之用。此书虽不存,但大体应是折衷汉以来百家之说,以辩证六书之条例。《六书论》虽不存,但他的著名学说——“六书说”,却因他的《答江慎修先生论小学书》得以传世,并产生极深远的影响。这封书札未署年月,段玉裁编《东原年谱》将其附于乾隆十年,未能遽定。20古人数立名目,大概标准不一,以致后人往往混淆不知其本。字体之“秦书八体”“汉六体”如此,文字之“六书”亦如此,皆体、用不分。东原对传统“六书说”作修正,以指事、象形、谐声、会意为文字之体,转注、假借为文字之用。21这个“四体二用”说显然是有进步性的,它是有史以来第一次将六书的造字之用与借字之用区分开来。据段玉裁《东原年谱》,江慎修先生阅后,下的评语是:“众说纷纭,得此论定,诚无以易。”当然,东原这个六书理论也是有局限的,比如,他将转注理解为互训,只注意“义”而不及“音”与“形”,实为转注说中典型的“义转”派。并且,视《尔雅》数十字共一义为转注之法,亦未免将转注扩大得太宽泛。“六书”说理论,历代学者讨论很多,后来陈梦家、唐兰又分别提出“三书”说。22至于转注这个纠缠不清的问题,裘锡圭先生指出:“在今天研究汉字,根本不用去管转注这个术语。不讲转注,完全可以把汉字的构造讲清楚。”23

乾嘉时期的《说文》学正是继承东原的研究精神,并展开对《说文》作各个方面的研究,形成科学有统系的一大研究范畴。东原对乾嘉《说文》研究最直接的影响,则在于段玉裁秉承其邃于文字六书之考据的精神,专力于《说文》之研究,并卒成《说文解字注》这一巨著,成为乾嘉《说文》学之大纛。

段玉裁为东原弟子,一生与东原会面之见于记载者只有五次。24乾隆二十八年(1763),二十八岁的段玉裁初识东原于京师,好其学而师事之,遂自称弟子,然东原不允。直至乾隆三十一年(1766)会面,东原仍面辞之,迄乾隆三十四年(1769),东原才勉从师弟之谊。25古人学问重师承,段玉裁在《说文解字注》及其他文札中,便经常征引东原的六书说与转注说理论,其研究《说文》的缘起与学术主张,与东原都是一脉相承的。26不独段玉裁,《说文》学四大家的桂馥、王筠、朱骏声,对东原的“六书”论都各有继承和发展。当然,也有顾广圻、王鸣盛、许宗彦、黄以周、魏源等人对东原的这一学说并不认同。学术研究正是在继承与扬弃的交替中得以发展的。不过,东原以六书训诂作为考据的工具,也以六书训诂作为阐发义理的方法,乾嘉诸儒所继承发扬的只在前者,且愈演愈烈,形成有史以来研究《说文》最盛的一个时代。

三 篆书创作及启示

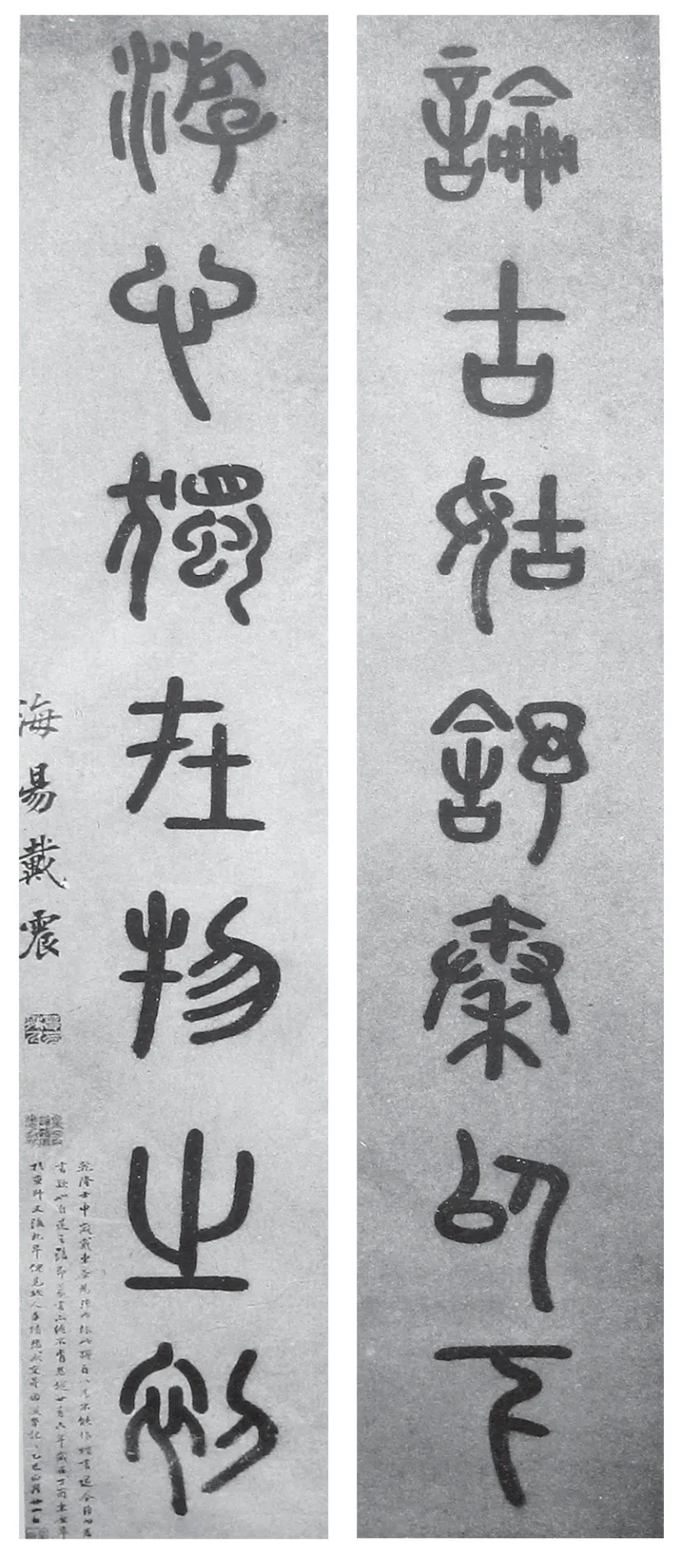

东原固不以书家名,书论中亦极少有对其书法的评述,在清代篆书史上,可以说是没有什么位置的。较之顾亭林,东原却兼擅篆书,只不过绝少作罢了。今存者若上海博物馆藏《篆书七言联》,(图1)《中国古代书画图目》第五册有著录。此联内容为“论古姑舒秦以下,游心独在物之初”,作于乾隆十七年(1752),是年东原才二十岁,尚与程瑶田等人从学于江永。由东原十六七以前读《说文》、考诸篆书的经历可知,他应当关注《说文》篆文字形的,并且读书之余偶一涉笔写篆亦是情理中事。此联在篆法上一本《说文》,惟“以”字与《峄山碑》为近,“游”字偏旁“斿”则与《石鼓文》近同。用笔稳实,圆笔藏锋作玉箸篆,结字匀称统一,点画较之《说文》篆文略粗,稍嫌单一,转折不灵,在格调上与元明人篆书略近。

图1 戴震《篆书七言联》(上海博物馆藏)

此作下联左侧下有三行行楷书题跋,为乾隆五十年(1785)程瑶田所作,有句“〔东原〕自以为不能作楷书,自是以后,即篆书亦绝不肯为”云云。程瑶田作此跋时东原已殁九年,生前老友讲的话,自然可信,则东原不擅真楷,其少时作书是以篆书为多的。然自乾隆十七年以后,即篆书亦绝不肯为也。东原在北京应见过《石鼓》原物,27可也并未刺激他去创作篆书,大概东原心中有更高的圣人之道,而不屑于刀笔之间矣。既如此,东原对篆书创作有什么启示呢?这得再从他的治学说起。

余英时指出,乾隆时代有两个戴东原,一是考证学家戴东原,另一个则是与当时学风相背的思想家戴东原,其考证与义理的成绩,在当时学术界所得到的毁誉正好相反。28自乾隆二十年东原入都至晚年,其领导考据学几十年,学术界所崇仰的都是考证学家的戴东原。东原的考证学成绩固然使他在乾隆朝居于领袖地位,然在东原的学术中,自始至终都在追求着圣人之道,且从来未曾把研究范围局限在小学、象数、舆地这样的考证之学。

乾隆四十二年四月二十四日,东原在给段玉裁的书札中云:

仆平生著述,最大者为《孟子字义疏证》一书,此正人心之要。今人无论正邪,尽以意见误名之曰理,而祸斯民,故《疏证》不得不作。29

东原卒于本年五月二十七日,这封书札可算是东原对其平生著述的最终评价。为何如此看重这本谈义理的《疏证》而偏不提考证之作呢?东原既事考证之学,亦事义理之学,孰为菁华?梁启超的意见是取后者,这也符合东原之自评。30《原善》三卷成于乾隆三十一年,《孟子字义疏证》31三卷成于乾隆四十二年,皆东原发挥义理之代表作。本为义理之作,却冠以一个具考证学意味的“疏证”之名,大概出于当时考证学氛围下不得已之选择。但也可看出,东原谈义理是在批判宋儒空讲义理的基础上展开的,现在看他如此重视文字训诂,其实便是通过对古经本字本训的疏证来达到真正发明义理之目的。小学、象数等考证之学,只不过是他通向圣人之道的一个阶梯而已。在考证学占上风的乾隆时代,恐怕能兼擅考证与义理之学的,东原为仅见之例了。然而,东原的同志好友所看重的,基本全是考证,对东原而言,内心不免感到孤独,这不能不说是一种遗憾。32

对于学问的层次区分,东原也毫不含糊。乾隆二十年,东原在《与方希原书》中指出,古今学问大致有三,即理义、制数、文章,而文章者,等而末之学也。33段玉裁编《东原年谱》,亦记其言曰:“天下有义理之源,有考核之源,有文章之源,吾于三者庶得其源。”34制数、考核皆言考证也,文章即词章也。将学问以义理、考证、词章三分者,似以东原为最早。在东原看来,三者之中,义理居首,考证次之,等而末者,文章也。如果把篆书创作看作文章之事的话,这大概便是乾隆十七年以后东原绝少作篆书的原因吧。

乾隆五十七年,段玉裁序《戴东原集》,载东原口语一条:

六书、九数等事,如轿夫然,所以舁轿中人也。以六书、九数等事尽我,是犹误认轿夫为轿中人也。35

以“轿夫”与“轿中人”比喻考证与义理,东原应该就是那个具有舁轿功夫而最后坐于轿中之人。一身兼事义理与考证的东原,其义理之学的戛戛独造,必是建立在他的考证学基础上的。所谓“故训明则古经明 ”,也可以说东原是要用训诂系统来支撑他的义理系统,考证在他认为最高的义理之学中,发挥的价值不过是方法论层次罢了。孔子释“士”:“推十合一为士。”段玉裁解为:“数始一终十,学者由博返约,故云推十合一。博学、审问、慎思、明辨、笃行,惟以求其至是也。若一以贯之,则圣人之极致矣。”36段氏《东原年谱》又载其口语曰:

学贵精,不贵博,吾之学不务博也。知得十件而都不到地,不如知得一件却到地也。37

“道问学”属于知识层次的事,亦考证之学也,务在求博;“尊德性”属于道德层面的事,亦义理之学也,务在求精求约。学而不思则必陷入破碎考证之支离,思而不学则亦必陷入空言义理之空疏,皆为事学问所不取。东原在知识层面上能博涉,又能一以贯之,至于古圣贤之理义,则为乾隆时代专事考证的钱大昕、朱筠之流所不及。与东原的义理、考证、词章之说相当,徐复观亦指出,学术可分两类,一是成就知识,一是成就人格,通过知识以成就人格,并最终端正人一切活动之方向。38实际上,东原的由考证而义理,亦即是成就知识以成就人格,成就圣人之道,此般境界,他算是真正实现了。有了此番认识,现在回过头来谈东原对篆书创作的启示则不难矣。虽然东原着实的不屑于文章之事,但以上所分析东原的学术向路,对篆书创作无一不是启示。

义理与考证本是人类认识世界的两种不同认知方式,并无所谓谁是谁非。以东原的治学经验得知,二者合则必两利,离则必两伤也。犹如考证与义理一样,六书训诂之学与篆书艺术毕竟属于两回事,它们虽紧密联系但又不能简单重合。篆书创作是以书写古文字为基础的,这就需要有识读并正确书写古文字的功夫,好比东原的考证学基础,绝对的不能缺少的。在具备此等功夫的基础上,广涉博取,遍临诸碑,通过对笔法、结构、章法、墨法等形式美的长期锤炼,最后化合为一家之格,体现出个人的审美追求与美学趣尚,正如东原以义理达于圣人之道,此则通于篆书艺术之道也。篆书创作固然需要学问作支撑,但它绝非仅能讽诵九千字那么简单,尚需以此为基础去表现篆书之美,创造篆书之美,并融汇升华为风格,成就人格。若仅具识字功夫而作篆,不思风格之化合,那是卖弄学问;若徒事风格之翻新,尽书错字,向壁虚造,那是空疏浅陋,都将使篆书创作走向衰落。

四 余论

东原殁后,思想界虽几成化石,但考证学却走向了鼎盛。他的门生后辈们继承和发扬的,都主要是考证一门,事《说文》学者,多数则经常的将篆文写成书法作品,如被誉为清代《说文》学四大家的段玉裁、桂馥等皆是。正是东原的这些弟子门生既研究《说文》又从事创作,才使《说文》学研究与篆书创作在乾嘉时期共同走向繁荣,成为中国文字学史和篆书史上的巅峰时期。并且,这种学术与创作并重的优良传统,一直影响到晚清民国及至当代,对篆书艺术的传承都起到了积极作用。