双心护理模式在心血管内科患者中的应用

宋佳

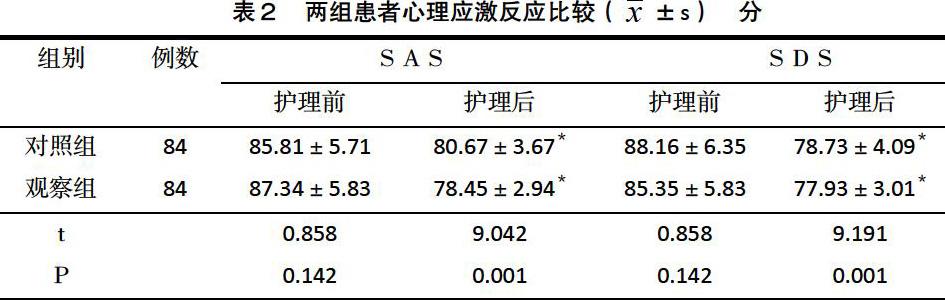

【摘 要】目的:研究双心护理模式应用于心血管内科患者护理中的临床效果。方法:选取 2017年4月至2018年4月在武汉协和医院心内科接受治疗的心血管疾病患者共168例,采用随机数字表法分为干预组和对照组各84例,对照组给予常规护理,干预组在此基础上实施双心护理。比较两组患者护理后心理状态。结果:实施护理前两组患者均存在不同程度的焦虑、抑郁等不良情绪,组间焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);经护理后,干预组SAS、SDS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:双心护理模式的应用能从一定程度上缓解甚至消除患者的焦虑、抑郁情绪,有利于患者疾病的康复,值得临床推广应用。

【关键词】 双心护理模式;心血管内科;焦虑;抑郁

【中图分类号】R473.5 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484(2019)06-025-02

心血管疾病是心脏血管疾病的统称,发病人群以老年人为主,一旦发病患者会产生恐惧、焦虑、抑郁等不良情绪,对疾病的治疗和康复会产生不利影响,因此在临床上要十分重视对患者的心理干预[1]。双心护理是在注重患者心血管疾病整体护理同时,强化心理护理的现代护理模式[2],该模式主要通过治愈心血管疾病基础上加强心理干预, 降低由于心理问题给予机体造成的影响, 快速促进疾病早日康复[3]。我院对心血管内科患者采用双心护理模式以来,取得了良好的护理效果,现报道如下。

1 资料与方法

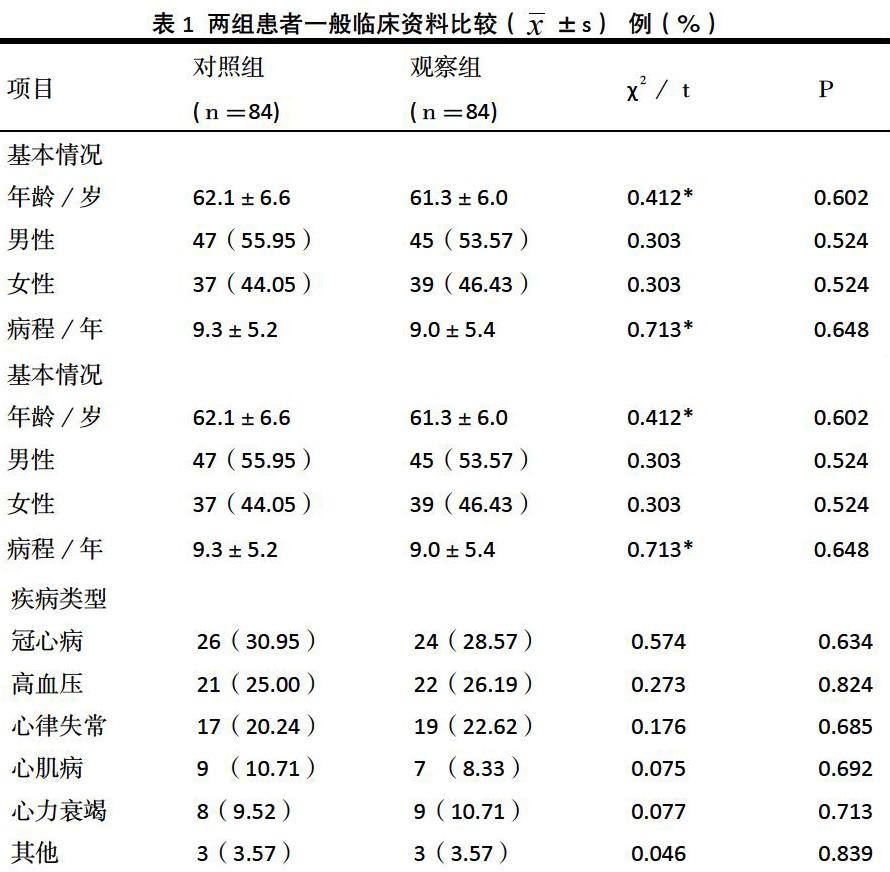

1.1临床资料 随机选取2017年4月~2018 年4月本院心血管内科收治的168例患者,男92例、女76例,年龄28~77岁。采取随机数字表法将其平分为干预组与对照组各84例。两组患者一般资料比较,见表1。

1.2护理方法

1.2.1对照组护理方式 按照心内科常规护理方式护理。

1.2.2干预组护理方式 干预组患者在对照组的基础上给予双心护理,措施如下:(1)改善环境:热情接待入院患者,消除患者的陌生感;给患者提供温馨、舒适的住院环境,让患者感受到家庭般的温暖。(2)药物治疗:鼓励患者主动表达自身的不适感,不要克制、忍受或者随意自行服药,尤其是夜间出现不适患者,应积极向医护人员反应,以免延误病情,保证患者安全。(3)心理护理:医护人员共同查房,取得患者信任,每日与患者及家属进行有效沟通至少5分钟,评估患者的心理状况,并提供针对性的心理指导。(4)健康宣教:根据患者的文化程度和学习认知能力,从患者对自身疾病的疑惑、治疗护理方案的不确定、社会功能受限等方面存在的问题出发,制定并实施有计划的个体化健康宣教。(5)行为疗法:告知患者可以通过规范自身日常行为的方式来将康复效果提高,同时用轻柔舒缓的语调与患者沟通,了解患者的困难之处,想办法帮助患者解决实际问题。(6)放松疗法:通过腹式呼吸训练、音乐疗法和意向放松等多种方式进行。(7)社会支持:调动患者的家庭社会支持系统,鼓励家属、亲戚、朋友多陪伴并开导患者。

1.3 评价指标

1.3.1 心理應激反应 采用焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)分别于护理干预前后评估两组患者心理应激反应。SAS共有4级评分,20个条目,SAS标准分大于50表示出现了焦虑状况,分数越高,表示焦虑症状越严重。SDS量表评分方法同SAS,以53分为标准分界值,分值越高,说明抑郁越严重。

1.4 统计学方法 将数据录入SPSS19.0软件行t检验、χ2检验,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 两组患者心理应激反应比较 见表2。

3 讨论

伴随现代医学模式的不断变化和发展,在双心医学模式中,双心护理作为重要组成部分 , 逐渐得到重视。双心护理不仅要求治疗身体疾病,还与患者实际情况相结合,开展心理治疗,促进全面康复[6]。本次研究显示实施双心护理后患者焦虑、抑郁的心理状态明显改善,且差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,根据患者实际情况实施个体化心理护理及干预措施,不仅应重视疾病护理,更应该重视患者内心需求,并将此研究推广至其他心血管或介入治疗患者,以获得更大临床效益,提高疗效、改善预后。

参考文献:

[1]顾爱芹,殷屹岗,徐红,等.双心护理模式改善心血管内科患者焦虑、抑郁的分析[J].泰州职业技术学院学报,2017,17(3):59-61

[2]郭建星,张玉平,张慧旭,等.“双心护理”模式在心血管内科患者护理中的应用[J].护理研究,2013,27 (28 ) :3154 —3 155

[3]闫敏.多学科协作模式在老年冠心病合并糖尿病患者护理中的应用[J].护理实践与研究, 2017, 14 (22) :24-26.

[4]吴建梅 , 缪小宇 . 自我效能、社会支持及应对方式对急性心肌梗死患者PCI术后心理弹性的影响.中西医结合护理(中英文),2017, 3(10):123-125.