塑料花

路明

上午最后一节课,班主任说:“中午大家回家,换白衬衫、白球鞋,每人带一束塑料花来。下午有外宾。”

我们都欢呼起来。外宾的到来意味着停课。虽然迎接外宾算不上一件有趣的事情,但无论如何,总比上课要强,不是吗?

那几年,小镇像一个怀胎五月的女人,丰映、得意,对未来充满希望。合资、独资企业一家接一家入驻,小镇居民对各种肤色的“老外”。早已见怪不怪。每年总有一两次。有重量级外宾来我们小学访问,镇领导陪同。外宾不会空手来,有时送一架钢琴,有时送一台苹果“麦金塔”,有时送老师们人手一只保温杯。所以这个事情。校长比较重视。我们穿上整齐的服装,挥舞着手中的花束。在校门口列队欢迎。“欢迎欢迎,热烈欢迎!”

我回家对我妈说,老师讲了,要塑料花。我妈说,自己拿。和20世纪90年代所有的家庭一样,我爸妈卧室里挂着一幅结婚照,颜色是后期染的。我爸穿一件灰色西装,双颊染成鲜艳的粉色,看起来有一点好玩。我妈身披婚纱,捧一束白色马蹄莲。两人都开心地笑着。这束马蹄莲,就插在照片底下的花瓶里。

我抓起马蹄莲,有一枝脱落了。我哇哇大叫:“妈。花坏了。”

“我当什么事。”我妈说,“大惊小怪。这样,我拿胶水给你粘一下。不就好了?”

问题是,折断截面太小,胶水无法固定,稍微一动就又掉下来,一副凋败的样子。我妈皱眉说:“要么,用胶带贴一下?”

我大声表达了我的抗议。身为中队学习委员,两条杠的班干部,怎么可以带一枝伤兵一样的花去学校?老师会怎么想,同学们怎么看我。以后还怎么开展班级工作呢?

我妈为难地说:“那怎么办?”

办法肯定有。供销社就有卖这样的塑料花,二十多块一大把。问题是,让我妈拿出近十分之一的月工资,去买一束不能吃不能穿的玩意儿,她要是同意,那就是本年度最大的笑话。

我妈灵机一动说:“你去隔壁照相馆借借看,他们一定有。”

我忐忑不安地走到振国照相馆,很不幸,道具花已经被另一个小学生借走了。老板娘去仓库翻了半天,总算又找出一東来。我向老板娘行了个队礼,捧着花,喜笑颜开地去学校了。

学校后边是一片农田,可以抄近路。我走在田埂上,风吹动我的头发。春天,油菜花盛开。望去一片金黄。我看见咸菜瓶蹲在地里,就喊:“咸菜瓶,咸菜瓶,你在干吗?”

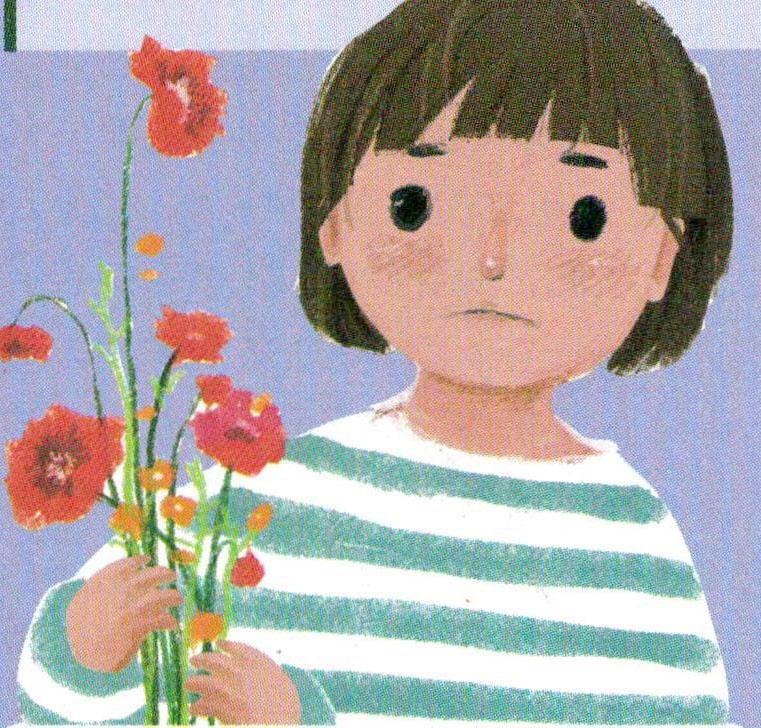

咸菜瓶挥挥手,朝我走过来。她的左手攥着一把鲜花,有金盏菊,有蒲公英,还有几枝我叫不上名字,用橡皮筋箍在一起,五彩斑斓的。她的右手提着几枝油菜花。咸菜瓶不好意思地说:“我在找最好看的油菜花。”

她松开橡皮筋,把油菜花插进花束,调整好位置。再重新扎起来。

我说:“老师不是讲要塑料花吗?”

咸菜瓶小声说:“我家没塑料花……”她结结巴巴地解释,全村只有两户人家有塑料花,不巧的是,这两家都有小学生,所以。她就只好采一些野花来代替了。

我说:“咸菜瓶,老师会骂你的。”

我的同学显然被吓到了。我不满地说:“你这样做,是给我们的班级抹黑。”

咸菜瓶看看手里的花束,又看看我的,可怜兮兮地问:“是不是……也差不多?”

“差多了,”我摇摇头,“一点都不像。”

我不再理会咸菜瓶,自顾自地走了。

黄潇潇也没带塑料花。黄潇潇声称,她家里的花是在上海南京路買的,拿出来容易弄脏。她大摇大摆地走到我们跟前,用不容置疑的口吻说:“喂,你,抽一枝给我。不行,要这枝。”

我们乖乖照做了,黄潇潇一下子拥有了一束最大最好看的花。黄潇潇有资格这么做,她是班上最好看的女生。还是大队长、三道杠,级別比我还高。何况这一回,本来安排黄潇潇给外宾献红领巾的,临时换成两个高年级的女生。此刻,黄潇潇正憋着一肚子的火,谁还敢惹她?

我们列队集合。咸菜瓶小心地把花藏在身后,成功地躲开了班主任的眼睛。大家在校门口集合完毕。外宾快到了,教音乐的小周老师走过来,指挥大家最后的练习。她用好听的声音告诉我们,什么时候该举起花束,什么时候放下。什么时候喊口号。突然,小周老师快步走到咸菜瓶身边:“严彩萍同学,你手里拿的是什么?给老师看看。”

操场一下子安静了,所有的目光都聚焦在咸菜瓶手上。咸菜瓶涨红了脸,嘴巴扁啊扁。像要哭出来。

“哇!”小周老师叫起来,“好美的花!”

小周老师高高举起花束,眯起眼睛,欣赏那含苞的蒲公英、怒放的金盏菊和饱满的油菜花。她的脸上荡漾着春天般的笑容。“这是老师今天看见的最漂亮的花了!”她大声地问咸菜瓶,“一会儿结束后,可以送给老师吗?可以吗?”

“可以的!”咸菜瓶用力地点头。然后她蹲了下去,紧紧捂住自己的脸。