可信度的博弈: 伪健康信息与纠正性信息的信源及其叙事

吴世文,王一迪,郑 夏

伪健康信息(health misinformation)是健康传播中的“噪音”,常常诱使人们形成错误的健康认知(misperception),乃至采取不当的健康行为,给公众的身心健康带来了不可低估的危害。例如,有关儿童自闭症与疫苗接种的伪健康信息的流行,使得不少父母不给儿童接种疫苗,直接致使患儿人数的增加(Larson et al.,2011)。这表明,伪健康信息造成的错误健康信念会导致严重的后果,阻碍人们开展有效的治疗或预防行为(Jolley & Douglas,2014)。在网络传播与社交媒体传播时代,伪健康信息借助新媒体渠道“乘风”扩散,危害更甚。《2017腾讯公司谣言治理报告》(腾讯科技,2017)显示,健康养生所占的比重最大(徐静,2014),且健康谣言占据着微信谣言的前两名。这令人担忧。

在实际生活中界定与辨别伪健康信息通常较为困难。其难点在于谁来界定、按照何种标准界定健康信息的真伪。在操作化层面,Tan(2015)等人指出,应以“此时此刻”(当下的)专业共同体的共识作为判断信息真伪的标准。“此时此刻”强调信息真伪判断的时间属性,真伪的标准会随着时间的改变而变化。专业共同体的共识指的是某一专业共同体内部绝大多数人(例如97% 的专业人士)都认可的事实、结论或规则。借鉴这一思路,本文认为,伪健康信息是被“此时此刻”(当下的)的医学共同体据其现有的知识与共识,认定为假的(非真的、非科学的)健康信息。伪健康信息常常打着“传播健康知识”的旗号,但在本质上却违背科学规律与逻辑,是伪科学的重要类型。

如何消除伪健康信息泛滥的危害,是一大现实问题。有研究指出,消解伪信息危害的有效方法是传播与之相应的纠正性信息(Chan et al.,2017)。纠正性信息是证明先前的信息是错误的,并对错误信息进行部分或者完全纠正的信息(Chan et al.,2017)。毋庸置疑,生产与传播相应的纠正性信息以澄清、反驳、揭穿与更正伪健康信息,是非常必要与迫切的。这一过程也是健康科普的过程,有助于提升国民的健康素养。信源是信息的重要特征,也是影响信息说服效果的重要因素。伪健康信息与纠正性信息作为劝服性信息,都注重运用信源来为其说服效果“加持”。那么,它们各自使用了哪些信源?如何使用这些信源?这是本研究感兴趣的问题。回答这些问题,有助于我们进一步认清伪健康信息,从而有助于提升人们辨识伪健康信息的能力。同时,也有助于我们理解伪健康信息与纠正性信息的说服效果的发生机制,从而更好地提升纠正的效果。

一、文献探讨与研究问题

(一) 伪健康信息及其纠正

新媒体技术的扩散打破了权威对知识与信息的垄断(卡斯特,2001),这也导致开放的网络环境中产生了大量的伪健康信息。研究者发现,社会化媒体是伪健康信息重要的来源与传播渠道,在大量的个人经验和意见形成了集体性的知识的同时,其分散化设计削弱了医疗保健提供者的权威性,专业性的医疗保健意见面临被大量业余信息吞噬的危险(Adams,2010)。Metzger(2010)等学者表达了传统的可信度评估标准,受到新媒体环境强烈挑战的担忧。社交媒体之中缺乏“把关人”的监管措施(Radzikowski et al.,2016),在相对独立封闭的网络社群中加剧了伪健康信息的扩散(Bessi et al.,2015)。

伪健康信息在传播过程中常常借助科学的“外衣”混淆视听,以达到其劝服的目的。例如,伪健康信息假借专家的名义暗示其传播的信息的“科学性”与“权威性”(王胜源,2015),或是通过“硬科学(hard science)”的方式,对期刊或科学研究进行错误的引用以及不当的推理与解读(Moran et al.,2016),从而“骗取”人们对其信息内容的信任。在互联网与自媒体传播语境中,尽管有论者发现,伪健康信息具有“夸张或绝对”的表述、“诱导性文字”、“鼓动性宣传和推广”、“声称独特、机密信息”及“否定性信息”等显著的特点(李月琳等,2018),但人们为了规避伪健康信息文本中提到的健康风险,倾向于抱着“宁可信其有,不可信其无”的心理竞相转发,由此层层传递以致伪健康信息扩散并长久存在(曹乘瑜,2012)。正如桑斯坦(2010)所言,互联网存在“群体极化”与“偏颇吸收”的“天性”,容易成为谣言滋生的温床。而人们通常无法认识到信息的正确与否,直至他们被纠正或者撤回(Lewandowsky et al.,2012)。

如何降低伪健康信息的危害?研究指出可以采取三种方法:一是在人们最初暴露于伪信息时便发出警告;二是重复撤回伪信息;三是纠正,以另一个正确的叙事来替代伪信息(Lewandowsky et al.,2012)。第一种办法是事前警示,第二种与第三种办法是较为常用的事后治理。有论者认为,在纠正伪信息时可以不完全将其否定与抛弃,而是指出其中的破绽,进行纠正(兰月新,2012)。有研究注重利用技术手段来消解伪信息的危害。例如,Haithcox-Dennis(2018)发现可以使用网络注释标记伪信息及其消息来源,从而纠正不准确的文章或者网页。借助Facebook上的“推荐阅读”,可以帮助人们消除错误的观念(Bode & Vraga,2015)。

当前,生产与传播相应的纠正性信息以消解伪健康信息的危害,获得了越来越多的认同。纠正性信息的纠正效果受到内外部因素的共同影响。在外部影响因素层面,人们更喜欢简单明确的解释,当反驳变得过于复杂时,其效果会适得其反(Cook et al.,2015)。人们的意识观念存在差异,纠正性信息与人们最初的观点或看法相违背时,会加深人们对错误信息的信任(Shao et al.,2016),“逆火效应”(Backfire Effects)也随之出现。对此,Dixon等人(2015)提出解决措施:肯定人们的世界观,慢慢驯化,逐步让人们接受正确的信息。在内部影响因素方面,纠正性信息的纠正效果也会受到自身特质的影响。其中,信源被认为是重要的影响因素,抵制伪信息的网站认为打击假新闻的核心战略是“必须考虑信源”(Kiely & Robertson,2016)。Marsh和Yang(2018)指出,当信源被认定为可信时,人们更有可能相信该信息乃至采取一定的行动。Vraga(2017)发现个体在社交媒体上发布的纠正伪信息基本上是无效的,但若得到了公众信任的专家或组织的回应,就会产生积极效果。这说明,由专家或组织出面证明证伪可以提升纠正的效果。据此Vraga和Bode(2017)建议疾控中心(CDC)等机构或组织的专家应当及时地在社交媒体上反驳并纠正伪健康信息。Thomas等人(2018)持相似观点,建议更多训练有素的医疗专业人员进入媒体“发声”,医生应当建议公众采信值得信赖的出版物、网站与健康提示。不过,研究发现,人们尝试通过传递平衡、中立的信息以对抗伪信息的传播,但传播效果有限(Clarke,2008)。

(二) 信源、可信度与说服

信源的概念发端于信息论,是信息传播模式的重要环节,启动了传播的过程(Dominick,2013)。在通常意义上,信源指的是个人或组织传播者出于一定的传播目的,而有选择性地组织与加工后的信息(黄晓钟等,2005)。在新闻报道中,信源常以新闻来源的形式呈现。客观世界中事物的存在方式和变动状态所发出的信息是原始信息,是信息的最初来源,即新闻的“一级信源”,新闻传播者收集、选择、加工、制作成供新闻媒介传播的信息,实则构成了“第二级信源”(李元授,1993;李杰,2008)。在网络传播情境中,网络信源呈现多元化样态,网民因可以发布个人信息而成为新的信源(陈仲侨,2011)。信息来源以及信息发布者的身份成为人们信任网络信息与否的判别依据。例如,身份明确的社会公众人物作为信源比没有明确署名、难以辨识的信源更为可信(刘琼,2011)。

信源与新闻的可信性密切相关,梵·迪克(2003)认为,人物消息作为来源能够直接表明“这些话”确为对方所说,作为口头行为显得真实可信。高可信性信源有助于增强新闻的说服效果,而低可信性的新闻信源受其可信度的负面影响,其说服效果较差(文志辉,2003)。信源可信度也与新闻真实性相关,因此新闻从业者需要求证信源以对新闻进行事实核查,避免虚假新闻(宋永鸿、张小青,2013)。在一条消息中会有多方面的信源,例如在特别重大事故的媒体报道中,有近三成报道采用了两个及以上信源(闫岩,2016)。尽管科学界、政府、媒体是公众最信任的三大信源,但三者各自不同的诉求可能导致其发布的信息不同,从而诱致公众对信息产生否定、怀疑或漠视的态度(李玉洁,2013)。

信源可信度通常用于表述信息传播者的积极特质,并影响人们的信息接受情况(Ohanian,1990)。霍夫兰(Hovland et al.,1953)认为“信源可信度”包含两个维度:专业性(expertise)和可信赖性(trustworthiness)。“专业性”是从技能知识的角度,评估信源是否能够给出正确的信息,而“可信赖性”是从诚实程度的角度,考察信源是否能给出真实的而不是欺瞒的信息。在霍夫兰的研究基础上,后续研究进一步指出,“可信赖性”包括可依赖、诚实、可靠、真诚、可信五个指标;“专业性”则包含专业、有经验、知识丰富、有资质、技能娴熟四个指标(Ohanian,1990)。随着信源可信度广泛应用在传播学和营销学等领域,一些新的维度被纳入。例如,Ohanian(1990)在广告领域提出了“吸引力(attractive)”,Berlo(1969)等人贡献了“安全性(safety)”、“资质/资格(qualification)”、“活力(dynamism)”,McCroskey(1966)添加了“权威性(authoritativeness)”和“品质(character)”。不过,一些新增的维度在测量中较为模糊,仍在不断被重新定义与解释。

信源可信度是说服效果的影响因素之一,其在说服中的重要性已经得到证明(Slater & Rouner,1996)。一般来说,高可信度的信源相较于低可信度的信源更加具有说服力(Eagly & Chaiken,1993)。例如,在政治信息的辟谣传播中,政府机构或知名机构(高可信赖度)发布的信息的可信性远高于以“琐碎无名”(低可信赖度)的模糊组织散布的信息(Knobloch-Westerwick & Johnson,2014)。

信源的可信赖性与专业性对说服效果的影响有异。由于信源可信度并非客观的属性,因而来自同一个信源的信息,可能会在接收者层面产生不同的判断(曹乘瑜,2012)。不过,McGinnies和Ward(1980)发现,无论信息的传播者是否为该领域的专家学者,值得信赖的沟通者比不值得信赖的沟通者更有影响力,人们会信任像家人、朋友等自己高度信赖的信源。在说服过程中获利的信源被认为是有私心的、不公正的,因此,只有当信源具备专家性并且目的是公正之时,才会产生意见改变(Hovland & Weiss,1951)。例如,医生作为信源具备专业性,但若该医生被发现是由医药公司支付工资,则其可信赖性便降低。这意味着,一个信源的可信赖性与专业性并非总是保持一致,两者可以集中于一个信源之上,也可以相对独立。

信源可信度的说服效果亦受到接收者属性的影响。人们对一个话题的先验知识越低,信源的可信度就越有影响力(Jung et al.,2016)。在行为动机上“避害型”人群更容易相信“可信赖度”较高的信源,从而被一些强调“损失”的负面信息劝服(Uskul et al.,2009)。对于没有任何动机的信息接收者,他们更依赖于信源可信度作为接收信息的简单线索(Chaiken & Maheswaran,1994)。

综上,本文提出如下研究问题:一是伪健康信息与纠正性信息的信源构成分别是什么?二是伪健康信息与纠正性信息各自的信源如何组合?三是伪健康信息与纠正性信息分别如何使用信源?

二、研究设计

本研究采用内容分析与社会网络分析相结合的方法,探究伪健康信息与纠正性信息信源构成以及组合特点,辅以文本分析观察其各自信源的具体使用。量化的内容分析有助于我们认识伪健康信息与纠正性信息信源使用的总体情况,社会网络分析可以观察信源彼此间的组合关系及其特点,文本分析能够了解伪健康信息与纠正性信息对信源的具体运用。

(一) 内容分析

1. 样本选择

本文首先检索了人民网“求真”栏目、果壳网“谣言粉碎机” 和腾讯新闻“较真”栏目自其各自成立以来的纠正性信息,具体说来,人民网“求真”栏目(包括转载的《人民日报》“求证”栏目的内容)收集的时段是2012年5月至2017年6月,果壳网“谣言粉碎机”是2010年11月至2017年2月,腾讯新闻“较真”栏目是2017年2月至6月。经过筛选后,本文获得了766篇纠正性信息作为样本。然后,基于纠正性信息中提及的伪健康信息,使用关键字句在百度、搜狗、微博、博客、微信、网络论坛等网络平台中检索,获取了对应的伪健康信息文本(766篇)。

2. 类目构建

信源的分类有多种方式。Martinez(2018)等人将社交网络上的信源分为个人信源与组织信源,其中个人信源包括健康专业人员、医生等,组织信源则包括媒体来源、非营利性的健康倡导组织、政府机构等等。李玉洁(2013)在气候传播研究中将信源分为政府、非政府组织、科研机构、新闻媒体、家人与朋友等。值得信赖的新闻媒体常常被人们视为纠正“假新闻”的渠道(Nielsen & Graves,2017)。在中国独特的中医养生文化语境中,中医是伪健康信息的一大来源(吴世文,2016)。结合基于研究对信源的分类以及伪健康信息与纠正性信息的特征,本文将二者的信源编码如下:

1=科研机构或科研人员、专家;2=医疗机构或医疗领域专业人士;3=商业机构或其人员;4=民间组织或其人员(包括民众调查);5=官方机构;6=个体网民;7=俗语或民间谚语(包括约定俗成的经验等);8=中医(包括书籍、秘方、经络图、补气的原理与说法、土药方等);9=媒体;10=无明确信息来源(某医院、某专家、某医生等);11=其他。

3. 编码与资料分析

内容分析的编码由两名研究生完成。研究者在编码前对两名编码员进行了培训,明确了编码任务以及编码细节。为了保证编码的效果,编码集中于2018年8月—2018年9月完成,通过集中和连续的时间来保障两位编码员根据编码表,按照统一标准与思路进行编码。对两位编码员之间存在争议的编码结果,研究者作为专家加入共同研判,争取得出一致认可的结论。在正式编码之前,两位编码员选择了90条伪健康信息以及90条纠正性信息进行信度测试,Cohen’s Kappa系数显示,编码员之间的信度为k=0.90,满足要求。本研究采用统计分析软件SPSS 18.0进行数据统计分析。

(二) 社会网络分析

社会网络分析(social network analysis)是以共同属性为基础,用以辨明行动者之间的互相连通、共现关系的方法(闫岩,2016),聚焦行动者(actor)与行动者之间的连接,分析彼此之间的关系、其关系的影响程度及网络结构(刘双庆、涂光晋,2016)。伪健康信息与纠正性信息的信源具有相似的属性,能够将其抽象为一个个信源网络中的“节点”(node),不同信源在同一篇信息内共现关系成为连接节点的“边”(edge)。因而,可以借助社会网络分析考察信源在伪健康信息与纠正性信息信源的连通、共现关系。本文使用社会网络分析工具Gephi 0.9.2对信源组合关系矩阵进行分析,并绘制伪健康信息与纠正性信息各自的信源关系网络图。

(三) 文本分析

结合内容分析中搜集到的样本,通过反复阅读与解读,关注伪健康信息与纠正性信息信源使用的差异,解读具体文本深层的意义,归纳二者的说服策略。

三、伪健康信息与纠正性信息的信源构成

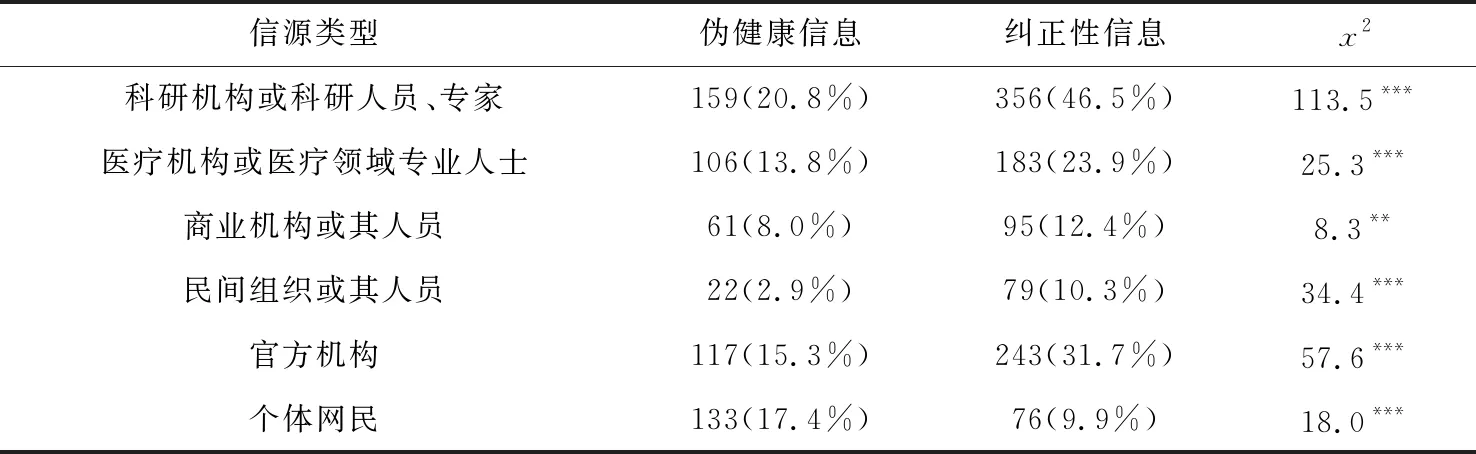

从表1可见,伪健康信息除了156个样本(占比20.4%)没有明确信源外,其使用较多的信源是科研机构或科研人员、专家(20.8%)、个体网民(17.4%)、官方机构(15.3%)、医疗机构或医疗领域专业人士(13.8%)。其中,伪健康信息使用科研机构或科研人员、专家、医疗机构或医疗领域专业人士作为专业信源,使用官方机构作为官方信源,其意图显然是为了提升自身的可信性,博取人们的信任。这是伪健康信息的信源“伪装”策略。特别是,不少伪健康信息喜好引用海外的科研机构或专家作为信源,甚至为中国专家“授予”国际性的“头衔”。例如,伪健康信息《服用维生素的七个惊人益处》(山东星火,2015)引用了美国医学杂志作为信源。《PVC保鲜膜超九成含有对人体有害的塑化剂DEHA》(中塑在线,2015)引用了“国际食品包装协会常务副会长、食品安全专家董金狮”作为信源。在这些伪健康信息的诉求中,海外科研机构或国际性专家能够获取人们更多的信任,但更难求证。

表1 伪健康信息及纠正性信息的信源

续表

***p<.001, **p<.01,*p<.05

纠正性信息倾向于更多地采用科研机构或科研人员或专家(46.5%)、官方机构(31.7%)、医疗机构或医疗领域专业人士(23.9%)与媒体(18.7%)作为信源。这些专业信源、权威信源与媒体信源是可信度较高的信源,有助于增强纠正性信息的可信性。例如,2013年10月21日《人民日报》“求证”栏目采访了香港理工大学应用生物与化学科技学系副教授黄文秀博士,就老年人是否需要补钙进行了解答(《人民日报》,2013)。不过,值得注意的是,纠正性信息中亦有111篇(14.5%)没有明确的信源,这可能会损害纠正性信息的可信性。

比较伪健康信息与纠正性信息的信源发现(见表1),纠正性信息比伪健康信息更多地采用了科研机构或科研人员、专家(x2=113.5,p=0.000<0.001)、医疗机构或医疗领域专业人士(x2=25.3,p=0.000<0.001)、民间组织或其人员(x2=34.4,p=0.000<0.001)、官方机构(x2=57.6,p=0.000<0.001)与媒体(x2=24.7,p=0.000<0.001)作为信源。但伪健康信息采用了更多的个体网民作为信源(x2=18.0,p=0.000<0.001)以及更多的无明确信息来源(x2=9.2,p=0.003<0.01)。

伪健康信息与纠正性信息均使用了“个体网民”作为信源,而且前者的采用多于后者。在用户原创内容(user generated content)的时代,个体网民信源大多缺乏相关专业知识,其观点多数源于个人知识与经验。不过,尽管个体网民信源缺乏专业性与权威性,但通常具备他人认为的“经验可信度”。在信息量大的情况下,人们更倾向于信任用户生产的信息(Flanagin & Metzger,2013)。在伪健康信息中,个体网民信源多以告诫、提醒、规劝等方式出现。例如,伪健康信息“iPhone、iPad等掌上设备对眼部伤害的科普实验”中的信源被表述为“转自朋友,深以为戒”(果壳,2015)。这些表述使得个体网民信源的动机难以察觉,增加了人们的辨识难度。此外,伪健康信息比纠正性信息更多地引用了中医(包括书籍、秘方、经络图、补气的原理与说法,土药方等)(各自分别占比4.4%、1.6%)、俗语或民间谚语(各自分别占比5.6%、3.4%)作为信源。

四、伪健康信息与纠正性信息的信源组合

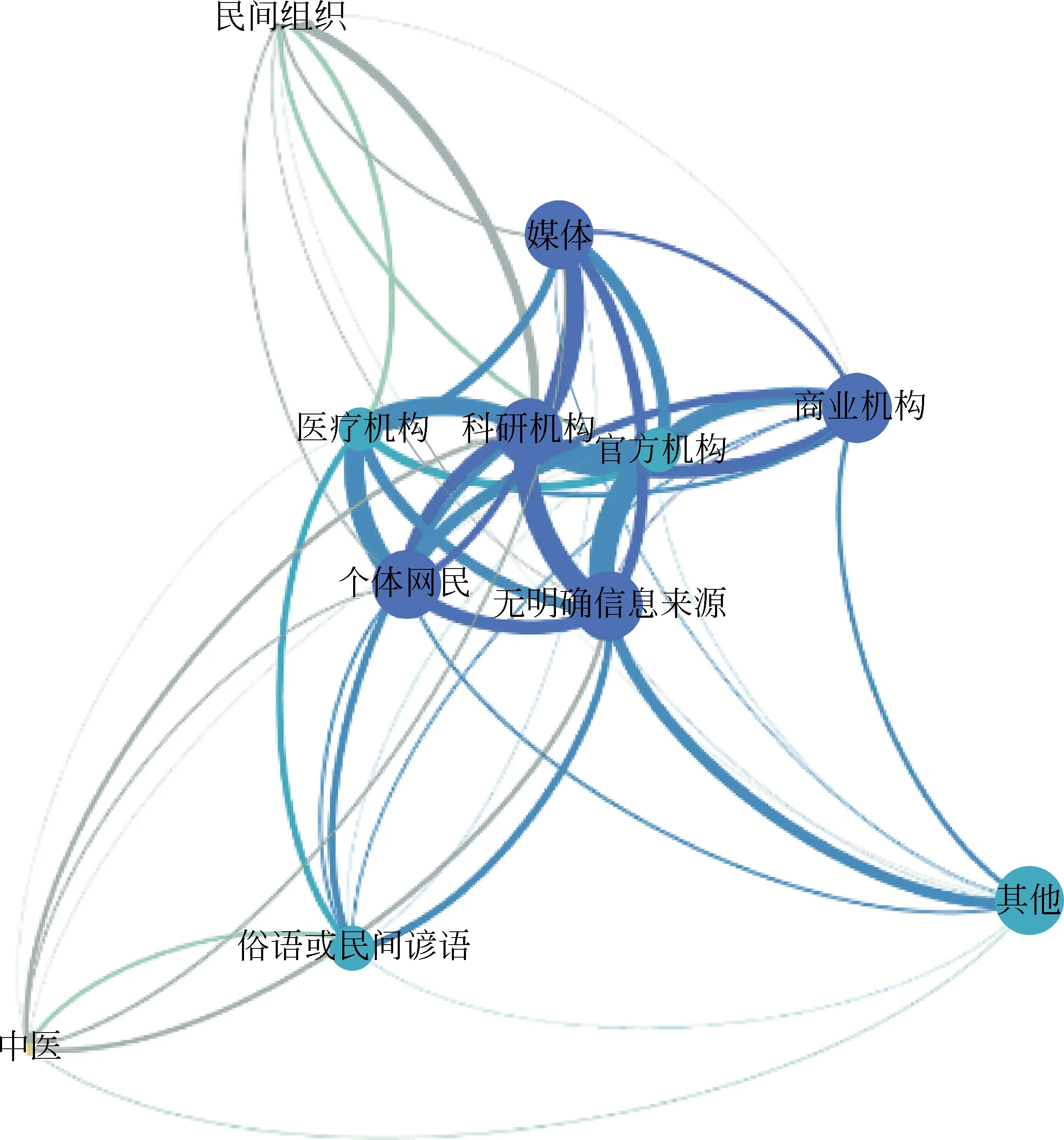

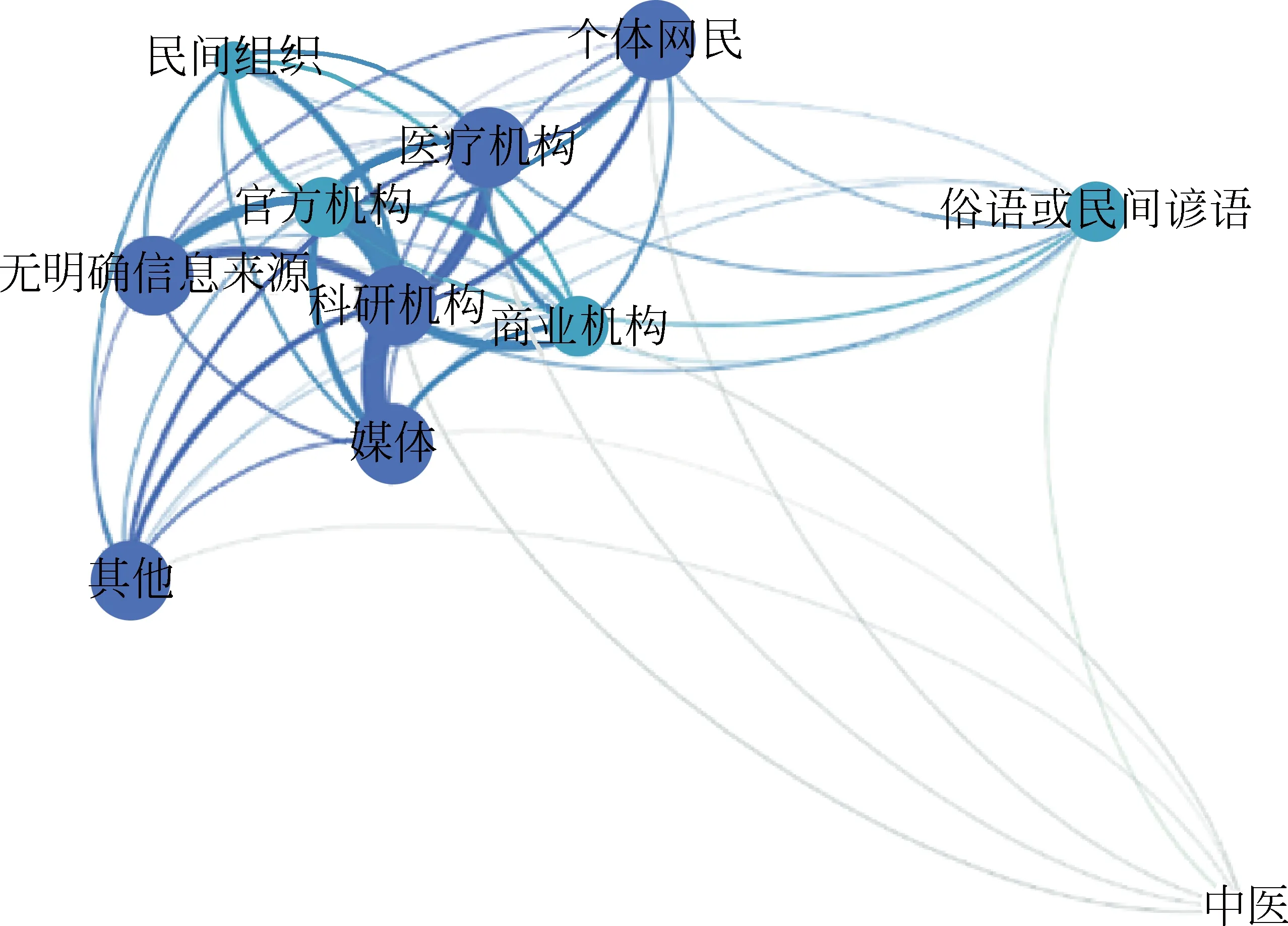

对伪健康信息与纠正性信息各自信源之间的关系进行社会网络分析,结果如图1和图2所示。图中显示的每一个节点都代表一个信源,信源节点越位于结构图的中心,则表明其在共现网络中越趋近于中心地位,节点的大小代表了度中心度的大小,度中心度的值越高,其节点越大(吴瑛等,2015)。连接任意两点之间的线段表示两个节点之间的关系程度,节点间线条的粗细代表信源间共现频率的大小,线段长短表示两个节点关系的密切程度,越短则表明两个节点的关系越密切(蒋俏蕾、程杨,2018)。

图1 伪健康信息的信源网络图

图2 纠正性信息的信源网络图

伪健康信息的信源网络以科研机构或科研人员、专家(度中心度10)为中心,依次与官方机构(度中心度9)、无明确信息来源(度中心度10)、医疗机构或医疗领域专业人士(度中心度9)、媒体(度中心度10)、商业机构或其人员(度中心度10)紧密联系,说明以上5类信源偏好与科研机构或科研人员、专家频繁地“共现”(见图1)。而民间组织或其人员(度中心度8)、俗语或民间谚语(度中心度9)与中医(度中心度8)则位于边缘,说明以上节点之间的互动共现较少。

纠正性信息的信源也以科研机构或科研人员、专家(度中心度10)为中心节点,向外连接的边按照粗细排列前3位的是:官方机构(度中心度9)、媒体(度中心度10)、医疗机构或医疗领域专业人士(度中心度10)。这意味着,科研机构或科研人员、专家信源较为频繁地与以上三个信源相连接。而中医(度中心度7)信源处于信源网络的最边缘。这说明,纠正性信息使用中医信源进行论证或阐释时,一般采用单一信源进行传播,而较少地与其他信源“组合”。

伪健康信息与纠正性信息的信源网络密度均为0.93,各自信源间的整体连接较为密切。在伪健康信息中官方机构与无明确信息来源共现较多,彼此间结合紧密。而纠正性信息在引用科研机构或科研人员、专家信源时,能够有意识地避免与无明确信息来源共现,而是更多地与媒体信源结合。然而,纠正性信息中的官方机构信源与无明确信息来源节点间的边的距离短,说明在引用官方信源时,纠正性信息忽略了无明确信息来源的问题。

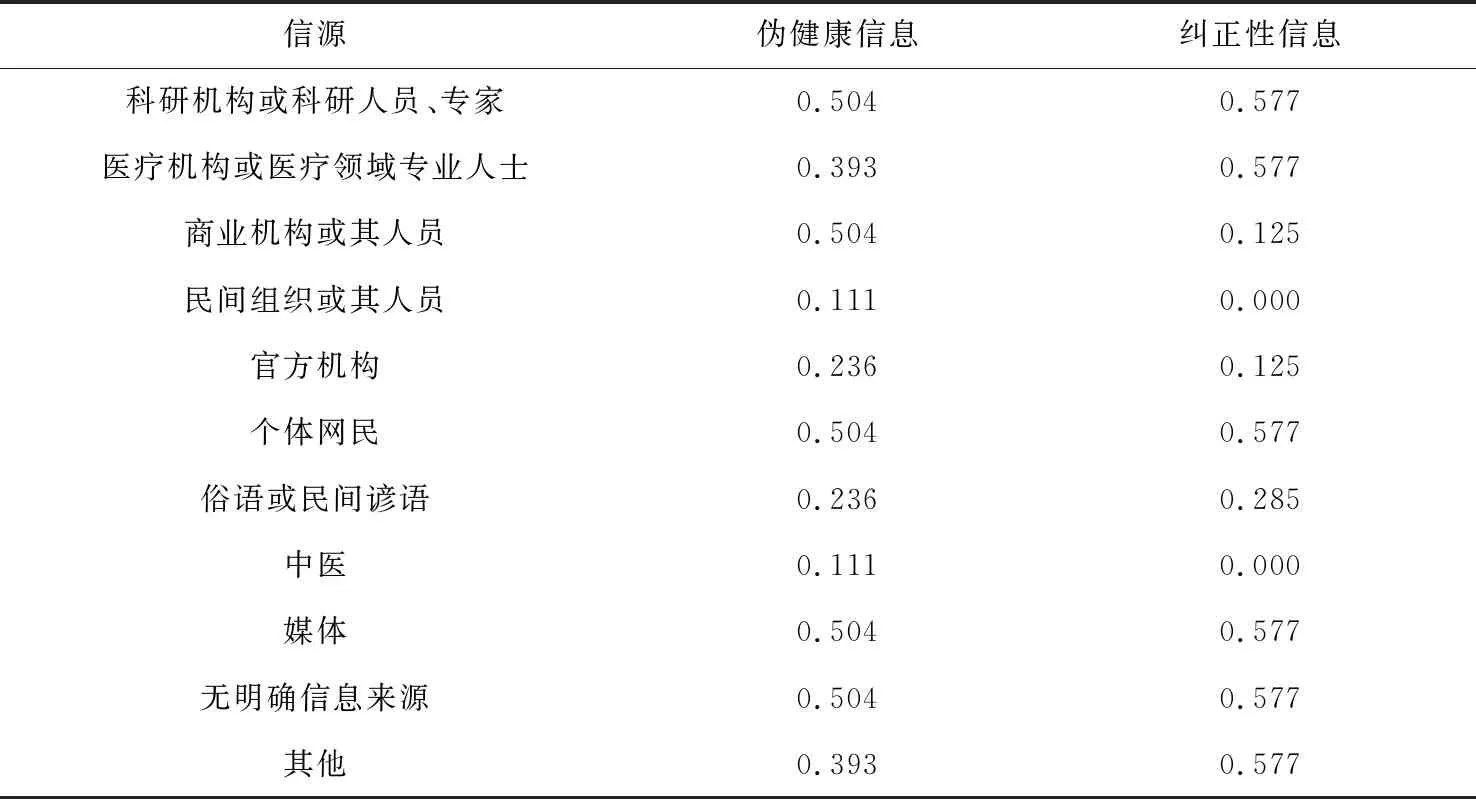

进一步测量每个信源节点在信源网络中的影响力,以介数中心度为指标,对信源个体进行统计计算。一个节点越是位于其他节点的网络路径上,则该节点的介数中心度的数值就越高(刘勇、杜一,2017)。若一信源节点处于众多交往网络的路径上,其他信源需要通过该信源才能进行,则该信源在网络中处于重要地位。结果如表2所示,在伪健康信息信源中,科研机构或科研人员、专家、商业机构或其人员、个体网民、媒体与无明确信息来源有着较高的介数中心度,为0.504。纠正性信息信源中医疗机构或医疗领域专业人士、个体网民、媒体、无明确信息来源与科研机构或科研人员、专家的介数中心度数值一致,为0.577。

个体网民、媒体与科研机构或科研人员、专家这3类信源在伪健康信息与纠正性信息的信源网络中的介数中心度均较高。这说明,其他类别的信源需要借助这3类信源提升自身的说服力。

表2 伪健康信息与纠正性信息的介数中心度

总的来说,伪健康信息在信源的组合使用中既注重采用专业信源和官方信源,寻求高可信度信源的“加持”,又注重个体网民信源的“例证”。例如,在一条有关“醋蛋液”(yan698698,2017)的伪健康信息中,该文本引用了“日本东京大学名誉教授秋谷七郎博士”的观点,还辅以“辽宁省离休干部郭鹤铭”的使用心得,两者可谓“相辅相成”,试图从专业性和可信赖性两个层面增强该信息的可信度。从中可见,伪健康信息信源使用的策略性较强;而纠正性信息在组合使用信源方面注重专业信源、官方信源和媒体信源,强调信源的正确性,而较少注重信源的组合使用及其策略。

五、伪健康信息与纠正性信息的信源使用

通过阅读和分析伪健康信息及其对应的纠正性信息对各自信源的具体表述,本文发现它们在具体使用过程中具有如下特点:

(一) 情感色彩

伪健康信息文本在表述信源时具有明显的情感倾向。例如,使用褒义词或赞扬的方式描述信源:“一位有良心的医生”、“中国营养家学会名誉会长葛可佑科学地总结了”、“他被誉为”,等等。这可视为是伪健康信息传播者有意识地建构信源的行为。在文本叙述中,常常采用带有感情色彩的词语,以描绘信源所发出的行动,例如:“网友爆料”“朋友圈热传”“贴吧疯转”等,体现了信源的动态性与伪健康信息的时效性。“爆料”暗示了文中信源所表述的信息将会是揭露性的或者批判性的,其目的是为了吸引受众的注意。而“热传”“疯转”则意味着信息“正在”被更多人知晓、转发与分享,试图利用从众心理和“群体狂欢”的逻辑说服受众。此外,伪健康信息还经常采取策略性表述以拉近与接收者的心理距离。例如,“附近的水果商贩”等。这种表述信源的方式容易使受众联想起生活日常中随处可见的“水果商贩”,给受众提供了不少想象空间,客观上有助于增加受众对伪健康信息的信任。

纠正性信息文本的信源的表述努力秉持中立的情感。例如,“北京积水潭医院运动医学科副主任医师刘心”,这体现了纠正性信息的理性。

(二) 模糊性与确定性

伪健康信息的信源使用具有模糊性。跟信源有关的时间往往是不确定的,“日前”“近日”等常见的时间叙事。例如,“近日,一名癌症研究专家得出惊人结论”(珀蔺量子能研究院,2017)。模糊的时间不利于信息接收者查证信源的真伪。伪健康信息偏好使用年代久远的期刊文章或科学研究,这些文献或研究缺乏长期报告的支持或在后续研究中无法重复证实。信息文本对其的表述以“年”为单位。例如,在《××天轻松改善视力》(果壳,2015)的伪健康信息中写道,“一百年前,眼科医生威廉·贝茨提出的‘锻炼眼睛改善视力’的自然疗法”。久远的年代阻碍了人们依据信源回溯信息,纠正的难度也很大。纠正性信息倾向于在信源中采用明确的时间表述,提供了确定的信息。例如,“国家卫生计生委制定于2013年10月1日起施行的《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范》”(人民网,2013)。

伪健康信息信源所使用的数量词也具有模糊的特点,采用了“大量研究表明”“许多医生的共识”“很多家长表示”等表述。此外,伪健康信息信源的不少表述是笼统的。例如,“在NZZ(《新苏黎世报》)上看到一篇报道”(好好先生,2016)。这意味着,伪健康信息的信源追求模糊性,而纠正性信息注重确定性。

六、总结与讨论

本文研究发现,伪健康信息更多地采用了个体网民信源,还有一些信息没有提供明确的信源,但也不乏专业信源与官方信源。纠正性信息较多地使用了专业信源与官方信源,诉诸增强其权威性与可信度,但亦存在无明确信源的情况。从信源的组合上看,两者均以科研机构或科研人员、专家为中心,但伪健康信息中的官方机构、无明确来源的信息、医疗机构或医疗领域专业人士、媒体、商业机构或其人员频繁与中心连接,纠正性信息中的官方机构、媒体、医疗机构或医疗领域专业人士频繁地与中心连接,各自寻求“中心”的“加持”。从中可见,二者均寻求利用专业信源与官方信源来增加自身的可信性,展开了争夺受众信任的“博弈”与“暗战”。其争夺在本质上是伪健康信息与纠正性信息围绕信息可信度和信息质量进行的博弈。

在此一过程中,伪健康信息利用这些信源来伪装自己。考察伪健康信息信源的说服策略与伪装手段,在时空上进行“遥远的伪装”与“时间的证明”是其重要的诉求。空间上,援引国外的专业信源或官方信源。这意味着,伪健康信息的信源使用抓住了国内受众的心理,以及利用了现实的障碍。一则是近现代以来,人们普遍较为认同国外科技水平高于国内的科研成果,伪健康信息利用了民众的这一心理。二则大多数受众受到外语水平和访问的限制,不能或难以接触国外的信息,从而无法求证真伪,这是现实的障碍。从某种程度上,伪健康信息生产者的这些做法是“专业的”。在时间上,伪健康信息的信源引用并不忌讳时间的久远,反而诉诸其信息的结论经过了时间的检验,而且在时间上无法回溯或确定。这加大了伪健康信息的辨识与求证难度。

沿此逻辑,信源是否能够成为人们辨识伪健康信息的重要手段?本研究认为,从信源的维度辨识伪健康信息,不失为辨识伪健康信息的方法之一。另一方面,纠正性信息为了提升自身的可信性,需要注重采取明确的信源,减少使用不明确的、不确定的信源。

在具体表述中,伪健康信息强调采取富含情感色彩的信源叙事,对时间与数量词进行了模糊化处理,而纠正性信息对信源的表述以中立为主,追求确定性。基于部分人对情感化的伪健康信息的信任与转发,我们需要追问:在后真相时代,纠正性信息的表达是否也需要具有情感色彩,而不能只是一味地追求理性,持续地以“冷冰冰的”面孔出现?我们同时也追问:情感化的伪健康信息究竟对何种人群具有更强的说服效果?这是后续研究需要继续探讨的话题。

本文为教育部人文社科重点基地重大项目“互联网传播形态与中西部社会治理”(编号:17JJD860004)的阶段性成果,亦是武汉大学自主科研项目(人文社会科学)研究成果,得到“中央高校基本科研业务费专项资金”资助。

——以鲁甸地震相关新浪微博为例