不同株行距配置对盐碱地水稻产量构成因素及干物质积累与分配的影响

刘晓亮 齐春艳 侯立刚 刘亮 马巍

摘要:采用裂区设计,以吉粳809为试验材料,研究不同株行距配置對盐碱地水稻农艺性状和干物质量转移分配的影响。结果表明,行距25 cm、株距13 cm处理产量达到最高,为9 930.66 kg/hm2,比对照增产31.5%,每穗实粒数和总粒数最高,有效穗数与对照比减少24.6%。通过相关分析发现每穗实粒数、总粒数与产量呈正相关关系,有效穗数与产量呈负相关关系。不同处理干物质积累开始时期、干物质形成快增期持续天数、干物质积累量最大出现日和最大干物质形成速率不同。水稻在孕穗前,由于前期植株矮小,群体内个体的竞争较小,水稻干物质量积累较少,不同株行距配置在开花后对单株水稻干物质积累的影响较大。适宜的群体结构有利于拔节期和成熟期干物质积累。不同株行距配置对水稻植株转运率和贡献率的影响不相同,其中以行距25 cm、株距13 cm处理收获指数较高。

关键词:水稻;盐碱地;农艺性状;群体结构;产量;干物质量

中图分类号: S511.2+20.4

文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2019)15-0122-04

吉林省是我国重要的粳稻生产基地之一[1],目前全省水田面积约为306.7万hm2,中低产水田面积占总面积的 78.3%,这部分水田主要集中在吉林西部地区,土壤类型主要以盐碱耕地型为主,是造成当地水稻产量低且不稳定的主要因素,其高产地块产量约为8 000 kg/hm2,低产地块产量仅为3 000 kg/hm2。从目前吉林省西部地区水田生产状况看,增加水田面积是提高产量的有效途径之一,但需要建设配套的灌溉设施,生产成本投入偏高,所以有必要优化当地水稻栽培技术,降低生产成本,以寻求提高经济效益。近几年,通过不同株行距配置,构建盐碱地水稻高产群体结构多有研究[2],旨在通过建立良好的田间配置方式,协调作物群体与个体的发展[3],有效改善作物群体内部的通风透光条件,使其利用不同层次的光资源,提高作物的光能利用率,提高作物干物质的积累、养分的吸收利用,以增加产量[4]。有研究提出降低插秧密度至20穴/m2、每穴3苗的观点,但在生产上没有大面积应用[5]。不同株行距配置不仅直接影响种植密度,也直接影响微气候环境,对产量潜力的发挥起到重要的作用[6]。作物的产量来源于光合作用的产物,田间群体结构是影响植株光合作用的主要因素,一般情况下,行距对作物光能利用率影响较大[7-8]。苏祖芳等研究认为过度的宽行窄株或宽窄行配比,虽然光照和通气条件好,有利于高质量群体的培育,但一方面,势必造成群体叶片配置重叠严重,相对光合面积小,影响群体的光合生产,使产量下降[9-11]。本研究拟在不同株行距配置下,研究不同株行距配置对盐碱地水稻农艺性状和干物质积累转移分配的影响,旨在优化吉林省西部地区盐碱水田耕作模式,为该栽培模式技术体系的改进和完善提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地选在吉林省松原市红光国营农场。地点位于吉林省西北部,地理位置为44°97′N、124°72′E。pH值为7.3~7.5,试验地土壤含总氮2 116.4 mg/kg、全磷387.14 mg/kg、全钾22 195.42 mg/kg,含有机质5.06 mg/kg。

1.2 试验材料

参试材料为吉林省农业科学院水稻研究所育成品种吉粳809,熟期145 d。

1.3 试验设计及田间管理

试验于2017年在吉林省松原市前郭灌区农场内进行。行距处理设4个水平,为15 cm、20 cm、25 cm、30 cm,株距处理设3个水平,为10 cm、13 cm,16 cm,插植3~4苗/穴,试验采取裂区设计,以行距为主区,株距为副区,共计12个小区,土壤肥力为当地一般水平,纯氮施入量为175 kg/hm2,磷肥施入量为75 kg/hm2,钾肥施入量为100 kg/hm2。按照基肥 ∶ 补肥 ∶ 穗肥=4 ∶ 3 ∶ 3施入,补肥和穗肥均比传统施肥延后 10~13 d。磷肥作为基肥移栽1次施入,钾肥分2次施入,每次为50%。3次重复,每个小区约为20 m2。

1.4 调查项目与方法

生育期内,测定的农艺指标主要有:(1)有效穗数,收获时每个处理调查20穴分蘖数并记录,取平均穴3穴进行考察。(2)每穗粒数,室内调查每穗实粒数和每穗总粒数。(3)千粒质量,待种子收获风干后,随机测定1 000粒种子的质量。(4)产量,种子成熟后,各小区分别收获记产,测定种子产量,换算成kg/hm2。以上指标重复3次,取平均值。(5)结实率,结实率=每穗实粒数/每穗总粒数×100%。

水稻干物质、转运指标计算方法如下:干物质转运量=开花期干物质量-成熟期植株干物质量(不含籽粒);干物质转运率=干物质转运量/开花期干物质量×100%;转运干物质贡献率=干物质量转运量/籽粒产量×100%;收获指数=籽粒产量/地上部生物量[12]

1.5 数据处理和统计分析

试验所得数据用SPSS 22.0软件和Excel 2013进行分析和作图。

2 结果与分析

2.1 对产量及产量构成因素的影响

由表1可知,不同株行距配置对水稻产量影响不同。其中,25×13(指行距25 cm、株距13 cm,下同)处理产量达到最高,为9 930.66 kg/hm2,以25×10处理产量最低,为 7 105.33 kg/hm2,2个处理间差异达到显著水平,分别比对照增产31.5%、减产5.9%。15×10处理产量为 9 709.16 kg/hm2,20×16处理产量为 9 213.29 kg/hm2,分别比对照产量增加28.6%、22.0%,15×10处理和25×13处理均与对照的产量差异显著,20×16处理与对照的产量无显著性差异。此外,15×13、15×16、20×10、20×13、25×16处理产量均比对照高,分别增产 0.9%、14.6%、10.1%、2.3%和6.5%,且相互之间差异未达到显著水平。

其中,每穴有效穗数、每穗实粒数、每穗总粒数和千粒质量对產量均有影响。进一步分析不同处理对产量构成因素的影响发现,采用行距为25 cm、株距为13 cm株行距配置处理的每穗实粒数和总粒数均高于其他处理,每穗实粒数为10914粒,总粒数为114.57粒,有效穗数为14.33颗,有效穗数比对照处理低24.6%,2个处理间差异显著。

由表2可以看出,有效穗数与产量呈负相关关系,有效穗数与每穗实粒数呈正相关关系,相关性不显著。有效穗数、每穗实粒数均与总粒数、千粒质量呈显著正相关,总粒数与千粒质量呈显著正相关。

2.2 对干物质积累的影响

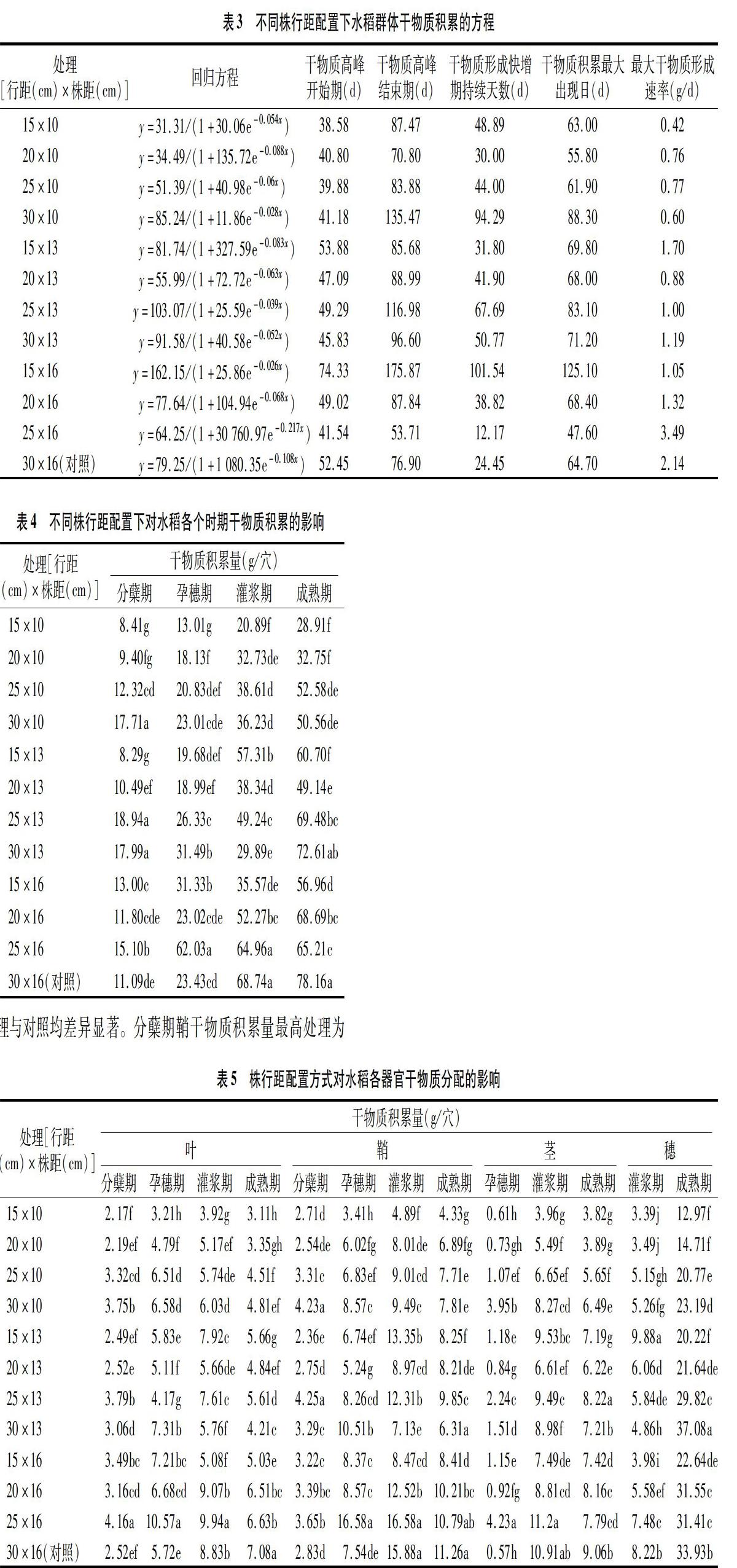

Logistic方程以时间为自变量,能较好地模拟作物群体的生长过程。由表3可知,不同行株距配置下,各处理的作物群体干物质积累量(y)随移栽后天数(x)动态过程均被较好地拟合为Logistic方程y=K/(1+ae-bx),R2均达到0.99以上。在行距15 cm、株距10 cm处理下,干物质高峰开始期最早,为移栽后38~39 d,干物质高峰结束期为移栽后87~88 d,共计持续48~49 d,干物质形成速率最低,为0.42 g/d。在 15×16处理下,干物质高峰开始期最晚,为移栽后74~75 d,共计持续101~102 d,在移栽后约125 d干物质积累量最高。25×13 处理下干物质积累高峰开始期为第49~50 d、干物质形成快速增长期持续67~68 d,比15×10处理少18~19 d,比15×16处理少33~34 d,25×13处理干物质形成速率为1.00 g/d。

从表4可以看出,不同株行距处理随着水稻生育期推进不断增长,在成熟期均达到最大值。试验结果表明,水稻在孕穗前,由于前期植株矮小,群体内个体的竞争较小,干物质量积累较少,不同株行距配置在开花后对单株水稻干物质积累的影响较大。在分蘖期,株距为10 cm条件下,随着行距增加,干物质积累逐渐升高,行距为30 cm处理达到最高,为17.71 g,与其他处理差异显著;在株距为13 cm条件下,随着行距增加,干物质积累出现先升高后降低的趋势,最高的处理为行距25 cm,为18.94 g,与行距30 cm处理差异不显著,与其他处理差异显著。在成熟期,干物质积累量最高的处理为对照处理,为78.16 g,其次为株距13 cm,行距为30 cm、25 cm 2个处理,与对照比,干物质积累量分别降低7.1%,11.1%,其中行距为25 cm处理与对照差异达到显著水平,行距为30 cm处理与对照差异未达到显著水平。

2.3 对干物质转移分配的影响

由表5可知,分蘖期叶片干物质积累量较高的处理为 25×16、25×13、30×10,分别为4.16、3.79、3.75 g/穴,叶片干物质积累量分别比对照高65.1%、 50.4%、48.8%,3个处处理[行距(cm)×株距(cm)] 干物质积累量(g/穴)分蘖期 孕穗期 灌浆期 成熟期理与对照均差异显著。分蘖期鞘干物质积累量最高处理为 25×13,为4.25 g/穴;30×10处理为4.23 g/穴,2个处理间差异显著性未达到显著水平,与对照比差异显著,且比对照干物质量高50.2%、49.5%。孕穗期与对照比,叶片干物质积累比对照高的处理有25×10、25×16、30×10、30×13、15×13、15×16、20×16,分别比对照高13.8%、84.8%、15.0%、27.8%、1.9%、26.0%和16.8%,其中,15×10、20×10这2个处理叶片干物质积累低于对照,说明降低行距和株距可以增加叶片干物质的积累,但群体过密不利于叶片干物质的形成。灌浆期穗部干物质积累最高的处理为15×13,比对照高 20.2%,2个处理间差异达到显著水平,其中25×13处理干物质积累低于对照29.0%,2个处理间差异达到显著水平。成熟期,随着株行距的增加,穗部干物质积累逐渐升高,其中干物质积累量较高的处理有30×10、30×13、30×16,3个处理间差异达到显著水平,说明增加群体株行距有利于成熟期干物质积累。

从表6可以看出,在株距10 cm条件下,随着行距增加,叶片干物质转运率和贡献率先增加后降低,鞘干物质转运率和贡献率逐渐增加,茎秆干物质转运率和贡献率出现先增加后降低再增加的趋势,花后干物质同化量出现先降低,后增加趋势,其中收获指数以15×10处理较高,但其花后干物质同化量偏低。在株距13 cm条件下,随着行距增加,叶片干物质转运率和贡献率出现先降低后增加的趋势,鞘干物质转运率和贡献率出现先降低后增加,再降低的趋势,茎秆转运率和贡献率出现先降低后增加趋势,花后干物质同化量随着株行距增加,逐渐升高。在株距16 cm条件下,随着株行距升高,叶片、鞘和茎干物质转运率和贡献率均出现先增加后降低趋势,其中均以行距25 cm配置下干物质转运率和贡献率最高,花后干物质同化量偏低。从收获指数看,不同株行距配置条件下,25×13处理收获指数较高,其次为15×10处理,但干物质同化量较低。

3 结论与讨论

栽插密度是调节水稻群体的重要因素,栽插密度的差异会给水稻干物质量、产量及其构成因素带来不同影响[13-14]。合理的田间配置方式可以有效提高水稻叶片的光截获量,有利于叶面积的增加,提高光合物质生产能力,进而提高光合系数[15-16]。本试验中,不同株行距配置条件下水稻在孕穗前,由于前期植株矮小,群体内个体的竞争较小,干物质积累量较少[17],不同株行距配置在开花后对水稻干物质积累影响较大,合理的群体结构有利于拔节期和成熟期干物质积累[18],说明生殖生长受环境影响较大,器官的形成对环境更加敏感[19]。本研究表明,不同株行距配置对干物质积累高峰开始期和干物质形成快增期持续天数对干物质积累有影响,合理的田间配置有利于在分蘖末期,拔节初期的干物质高峰期出现,生育期内高效地完成物质的转移分配,且光资源的利用率较高。同时发现,干物质形成快速增长期持续天数较长或较短均不利于干物质的形成,进而影响产量。研究表明不同的株行距配置在协调水稻个体与群体的关系作用不一[20],结合外界自然条件并考虑品种的差异情况下,制定出合理的株行距配置[21],可以起到充分利用光资源和土地资源的作用,从而获得高产[22]。

合理的株行距配置方式可以提高每穗颖花數、结实颖花数、结实率,进而提高经济系数[21]。本研究中行距25 cm、株距13 cm处理产量达到最高,为9 930.66 kg/hm2,比对照增产31.5%,每穗实粒数和总粒数最高,有效穗数与对照比减少24.6%。相关分析发现每穗实粒数、总粒数和产量呈正相关,有效穗数和产量呈负相关。

参考文献:

[1]杜震宇. 不同株行距配置对水稻生长发育的影响[D]. 长春:吉林农业大学,2007.

[2]胡雅杰. 机插方式和密度对不同穗型水稻品种生产力及其形成的影响[D]. 扬州:扬州大学,2016:16-18.

[3]荆彦辉,徐正进,王建林. 不同田间配置方式对水稻穗颈组织的影响[J]. 沈阳农业大学学报,2003(5):355-357.

[4]李 萍,韩亚东,郝兴宇. 不同穗型不同种植方式对水稻光能利用的影响[J]. 山西农业大学学报(自然科学版),2004(2):112-115.

[5]李彦利,杨春刚,孟令军,等. 吉林省西部盐碱地老水田栽培技术初探[J]. 北方水稻,2012,42(4):19-22.

[6]王夫玉,张洪程,赵新华,等. 行株距配比对水稻群体特征的影响[J]. 甘肃科学学报,2001(2):38-42.

[7]雷宏俶,奚鼎保,严荣华. 稻田整齐度的研究[J]. 作物学报,1963,2(2):131-146.

[8]李小朋. 株行距配置对不同穗型水稻冠层结构、抗倒性及产量的影响[D]. 沈阳:沈阳农业大学,2016.

[9]苏祖芳,郭宏文,李永丰,等. 水稻群体叶面积动态类型的研究[J]. 中国农业科学,1994,27(4):23-30.

[10]刘 义. 秧龄、移栽密度和播种密度对双季稻生长特性的影响[D]. 武汉:华中农业大学,2015:31-32.

[11]刘建丰,唐文帮,肖应辉,等. 两系杂交晚稻整齐度与产量及其构成因素关系研究[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2001(1):1-3.

[12]Ntanos D A,Koutroubas S D. Dry matter and N accumulation and translocation for Indica and Japonica rice under Mediterranean conditions[J]. Field Crops Research,2002,74(1):93-101.

[13]高 扬,刘化龙,杨 亮,等. 插秧密度对寒地粳稻的产量及产量构成因素的影响[J]. 作物杂志,2009(6):64-68.

[14]马 瑞. 不同穴内密度对合00-104产量的影响[J]. 北方水稻,2015,45(2):20-22.

[15]谢立勇,冯永祥,徐正进. 田间配置方式对不同穗型水稻生理特性的影响[J]. 沈阳农业大学学报,2003,34(6):406-409.

[16]赵世龙,金玉女,田奉俊,等. 水稻大养稀栽培的根系生长研究[J]. 吉林农业科学,1999,24(3):18-20.

[17]唐文帮,陈立云,肖应辉,等. 再生稻某些性状与产量及产量构成因子的关系[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2002,28(1):1-3.

[18]王端飞. 栽培方式及株行距配置对超级稻宁粳3号产量形成和群体均衡性的影响[D]. 南京:南京农业大学,2011.

[19]韦 维. 基本苗数及氮肥运筹对钵苗机插水稻生长发育和养分吸收的影响[D]. 南昌:江西农业大学,2016.

[20]杨婉迪. 不同光密度对水稻生长发育、产量和品质的影响[D]. 南京:南京农业大学,2016.

[21]张林青. 水稻群体物质生产和叶面积动态结构与产量形成关系的研究[D]. 扬州:扬州大学,2002.

[22]张振宇,张文忠,党 姝,等. 粳型超级稻沈农265田间优适配置及其群体特征[J]. 湖北农业科学,2009,48(3):558-561.王 康,吴家旺,戴 辉,等. 沼液叶面肥对水稻生长的影响[J]. 江苏农业科学,2019,47(15):126-129.