龙门石窟音乐图像中的膜鸣乐器研究

摘要:龙门石窟是我国三大石窟之一,蕴含着丰富的音乐图像,音乐图像中现存的可辨识乐器有18种类型,其中膜鸣乐器主要有细腰鼓、粗腰鼓、杖鼓、鸡娄鼓。这些音乐图像是当时乐器形制和结构的真实呈现,既有中原特征,又有西域風格,体现了丝绸沿线音乐文化的交流融合与发展。

关键词:龙门石窟 音乐图像 膜鸣乐器

中图分类号:J632.9 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2019)17-0022-02

龙门石窟是我国三大石窟之一,洞窟内雕刻着许多乐器和舞蹈图像,乐器图像中现存的可辨识乐器有筝、箜篌、琵琶、腰鼓等18种。其中膜鸣乐器有主要有细腰鼓、粗腰股、杖鼓、鸡娄鼓。

一、细腰鼓

所谓细腰鼓,即为两端粗,中间细的一种击奏膜鸣乐器,从鼓的形制角度来看,称为细腰鼓。演奏方式为两手拍击鼓的两侧,演奏时细腰鼓可挂于胸前,也可置于地上。

《旧唐书·音乐志》记载:“腰鼓,大者瓦、小者木,皆广首而纤腹,本胡乐也。”广首而纤腹指的是细腰鼓的外形特点,两短粗中间细,由此可见细腰鼓是针对细腰类形制鼓的一个总称,来源于西域。唐杜佑《通典》中记载:“近代有晋鼓,大者瓦、小者木,皆广首而纤腰”。这里所说的晋鼓即“细腰鼓”。

丝路沿线石窟的壁画和雕刻中,有许多演奏细腰鼓的图像。它不仅在乐队中出现,也是舞伎在演出中的一个表演道具。敦煌莫高窟172窟的《观无量寿经变》,两名乐伎一人演奏细腰鼓,一人反弹琵琶。

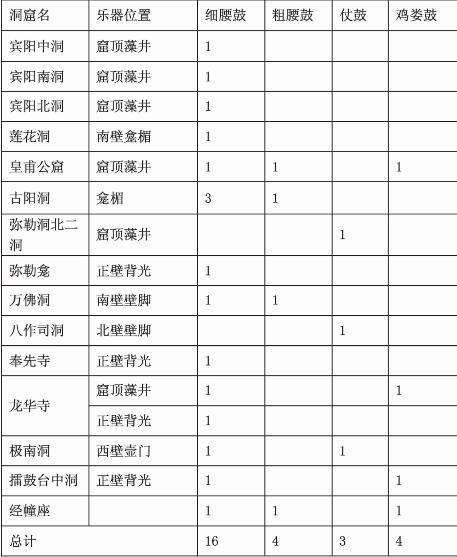

在龙门石窟音乐图像中细腰鼓共有16件,分别出现在古阳洞、宾阳三洞、弥勒洞北二洞、皇甫公窟等,既有在窟顶藻井中出现,也有在龛楣、佛像背光处出现。如宾阳中洞窟顶藻井、宾阳南洞窟顶藻井、宾阳北洞窟顶藻井、擂鼓台中洞窟顶藻井,古阳洞龛楣、莲花洞龛楣、弥勒龛背光、奉先寺背光等,具体统计情况见附表。

二、粗腰鼓

所谓粗腰鼓,是与细腰鼓相对而言,从形制角度来看,即为鼓的中部较粗于鼓的两端,属于击奏膜鸣乐器,演奏方式为两手拍击。在殷商时代,甲骨文中已有“鼓”字,说明鼓已应用于当时的民间生活中。据《礼记·名堂位》中记载:“土鼓、蒉桴、苇籥,伊耆氏之乐”,“夏后氏之鼓足”。早在新石器时代我国就已出现陶鼓,从郑州后庄王出土的14件陶鼓可知,在新石器时代,鼓就已经是一种普遍的乐器了。1935年在河南安阳一座殷商墓中出土了一面木腔的蟒皮鼓,木质材料的使用为膜鸣乐器——鼓的发展提供了良好的基础。

此外,现存于世的仅有的两面仿木质鼓型的商代双鸟饕餮纹铜鼓:一面鼓现藏于湖北省博物馆,另一面鼓现藏于日本京都泉屋博物馆。

在龙门石窟音乐图像中粗腰鼓共有4件,分别位于:古阳洞、皇甫公窟、万佛洞中和经幢座四周,具体统计情况见附表。

三、杖鼓

“杖”意为鼓槌。杖鼓即以手和鼓槌左右击打的一种演奏乐器。《旧唐书·音乐志》记载:“羯鼓,正如漆桶,两手具击,以其出羯中,故号羯鼓,亦谓之两杖鼓。”《新唐书·礼乐志》中记载:“革有杖鼓、第二鼓、第三鼓、腰鼓、大鼓……”因在隋唐时期多用于帝后仪仗出巡,故也解为“仪仗之鼓”。

杖鼓流传至宋代,含义逐渐扩展,成为纤首广腹类乐器的统称,包括隋唐时的都昙鼓、毛员鼓、汉鼓、震鼓、魏鼓、拍鼓、正鼓、和鼓等。现朝鲜民族的代表性的乐器——长鼓,即为杖鼓的演变。现在北魏时期的敦煌壁画中还保存有杖鼓的图像,而在云冈石窟中亦有杖鼓的乐舞图像。

在龙门石窟音乐图像中仅有3件,分别位于:弥勒洞北二洞窟顶藻井、八作司洞北壁壁脚、弥勒洞西壁壸门,具体统计情况见附表。

四、鸡娄鼓

关于鸡娄鼓,《旧唐书·音乐志》曰:“鸡娄鼓,正圆,两手所击之处,平可数寸。”说明鸡娄鼓的鼓面很小,不过数寸,而鼓身较大且呈正圆型。宋陈旸《乐书·乐图论》亦有:“左手持鼗牢,腋挟此鼓(鸡娄鼓),右手击之,以为节焉。”鸡娄鼓能挟于腋下,可见鼓身应为细长型。元马端临《文献通考》记载道:“鸡娄鼓,其形如瓮,腰有环,以缓带系腋下。”

日本学者林谦三先生在他出版的《东亚乐器考》中叙述:“所谓鸡娄鼓,是近于球形的框,两头张着面积狭窄的革面。”从上面三处文献对鸡娄鼓的记载,与林谦三先生所描述的鸡娄鼓颇有出入。《古今乐录》中曰:“鸡娄鼓,正圆,而首尾可击之处,平可数寸。”在敦煌壁画中的鸡娄鼓:“框以木为之,其状如同大瓮,近于圆形,两面蒙革,鼓面甚小”,与史书记载的情况是完全相合的。

鸡娄鼓在龙门石窟音乐图像中仅有4件,分别位于:皇甫公窟窟顶藻井、龙华寺窟顶藻井、擂鼓台中洞正壁背光、经幢座四周,具体统计情况见附表。

附表:龙门石窟膜鸣乐器出现位置

五、膜鸣乐器与隋、唐代七部乐、九部乐、十部乐中的关系

隋代在开皇初年,设“七部乐”,分别为:国伎、清商伎、高丽伎、天竺伎、安国伎、龟兹伎、文康伎。至隋大业年间,隋炀帝又将“七部乐”改为“九部乐”,分别为:清乐、西凉、龟兹、疏勒、康国、安国、天竺、高丽、礼毕。唐初继续沿用隋《九部乐》,至唐太宗贞观十六年(642年),删除《九部乐》中的《高丽乐》,增设《燕乐》《高昌乐》,共十部乐。

在这十部乐中,以清乐、西凉、龟兹为代表,清乐中使用的乐器有:钟、磬、琴、瑟、撀琴、琵琶、箜篌、筑、箏、节鼓、笙、笛、箫、箎、埙等十五种。西凉乐中使用的乐器有:钟、磬、弹筝、拐筝、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦、笙、箫、大筚篥、长笛、小筚篥、横笛、腰鼓、齐鼓、担鼓、铜钹、贝等十九种。龟兹乐中使用的乐器有:竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、筚篥、毛员鼓、都坛鼓、答腊鼓、腰鼓、毛员鼓、羯鼓、鸡娄鼓、铜钹、贝等十五种。由此可见西凉乐和龟兹乐中使用的膜鸣乐器最多。

六、结语

龙门石窟现存音乐图像中膜鸣乐器主要有细腰鼓、粗腰鼓、杖鼓、鸡娄鼓。其中细腰鼓16件,粗腰鼓4件,杖鼓3件、鸡娄鼓4件。对这四种乐器,做了一个类型统计表。

龙门石窟器鸣乐器类型统计表

从表中我们可以看出粗腰鼓是中原乐器,细腰鼓、杖鼓、鸡娄鼓均是西域外来乐器,多民族不同的乐器共同出现在龙门石窟音乐图像中,体现了隋唐时期的民族大融合。

龙门石窟膜鸣乐器图像,是石窟乐器图像的主要构成部分。这些乐器图像既有中原特征,又具有鲜明的西域风格,反映了丝绸之路上多民族音乐文化的相互交流与融合,为我们研究西域乐器在中原的演变发展,提供了真实的史料,具有重要的研究价值。

参考文献:

[1][唐]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1992.

[2][唐]魏徵.隋书[M].长春:吉林人民出版社,1995.

[3]宿白.中国石窟寺研究[M].北京:文物出版社,1996.

[4]郑汝中.敦煌壁画乐舞研究[M].兰州:甘肃教育出版社,2002.

[5]李文生.龙门石窟的音乐史资料[J].中原文物,1982,(03).

[6]吴璇.龙门石窟陀罗尼经幢音乐图像研究[J].湖南科技学院学报,2017,(01).

[7]吴璇.龙门石窟奉先寺卢舍那大佛背光乐伎研究[J].河南科技大学学报,2017,(02).

[8]吴璇.龙门石窟音乐图像中的气鸣乐器研究[J].黄河之声,2018,(01).

[9]吴璇.龙门石窟音乐图像中的弦鸣乐器研究[J].艺术评鉴,2018,(03).