审判日本战犯:由“鬼”到人的转变

毛亚楠

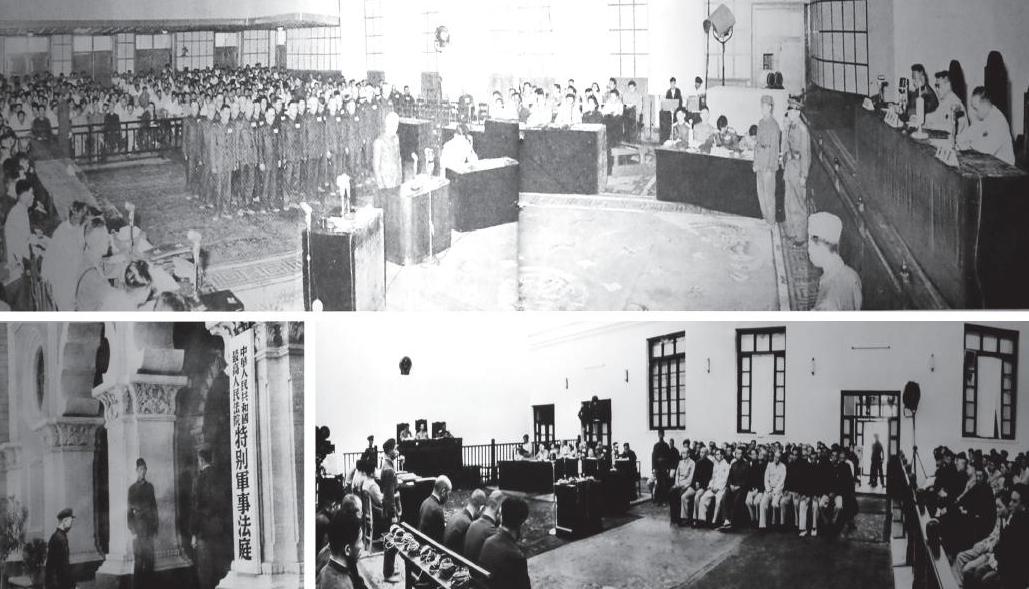

1956年4月,最高人民法院组成特别军事法庭对国内的在俘日本战犯进行审判,最高人民检察院分4案对罪行严重的45名日本战犯向最高人民法院特别军事法庭提起公诉。审判分两地进行,其中太原方面于6月19日分别判处铃木启久等8名罪犯13年至21年有期徒刑;沈阳方面于7月20日,分别判处武部六藏等人12年至20年有期徒刑。

虽然距离1956年审判日本战犯已过63年之久,但当初中国最高人民法院特别军事法庭书记长、如今92岁高龄的潘献才还记得当年法庭上的情景:受害者在法庭上恨不得将杀亲仇人当场手刃,战犯由刚到战犯管理所时的嚣张到痛哭认罪……

对日本“二战”战犯的审判,历史上共有3次。除东京审判之外,其中涉及侵华日本战犯的审判还包括南京国民政府组织的审判和新中国政府组织的审判。对日本侵略者侵华罪行的定性,在这三次审判中最终确定。

其中1954年至1956年中国政府组织的审判,是中国依照国际法,由国内军事法庭审理,完全由中国人担任审判官,反映了深受战争重大灾难的中国人民的意志和愿望,这是我国司法审判进程中的重要历史事件。

亟须解决的法律依据

1950年7月20日,中国根据与苏联签订的协议,在绥芬河接收了苏军俘获的侵华日本战犯(包括伪满洲国战犯)969人,并将他们与在中国俘获的日本战犯,以及伪满洲国、国民党战犯一起分别关押在抚顺、太原、北京、济南、内蒙古五处战犯管理所。其中,在抚顺战犯管理所关押的日本战犯人数最多。中国政府在此后的6年多时间里对日本战犯的改造,倾注了大量的人力和物力,通过开展一系列的教育和学习,使日本战犯们的心灵均受到了巨大的震撼,最终幡然悔悟,完成了由“鬼”到人的彻底转变。

1954年至1956年,中国分别在辽宁和山西对关押的千余名日本战犯进行了侦讯和审判。其中,辽宁抚顺关押的969名战犯是由苏联移交过来的,而山西太原关押的136名战犯除了参与侵华战争,日本投降后,又与国民党阎锡山从事反人民内战。

1956年1月,准备参加审判的法院、检察院等各路人马集中到北京香山卧佛寺合署办公,在统一领导下,大家分头开始了紧张的准备工作。首先亟须解决的问题是法律依据。

那时中国的刑法、民法、诉讼法等都未来得及制定,只有一部宪法。为此,1956年4月25日,全国人大常委会通过的《关于处理在押日本侵略中国战争中犯罪分子的决定》(以下简称《决定》)指出:“现在在我国关押的日本战争犯罪分子,在日本帝国主义侵略我国的战争期间,公然违背国际法准则和人道原则,对我国人民犯下了各种罪行,使我国人民遭受了极其严重的损害。按照他们所犯的罪行本应该予以严惩,但是,鉴于日本投降后十年来情况的变化和现在的处境,鉴于近年来中日两国人民友好关系的发展,鉴于这些战争犯罪分子在关押期间绝大多数已有不同程度的悔罪表现,因此,决定对于这些战争犯罪分子按照宽大政策分别予以处理。”具体的原则和处理办法分别有“免予起诉”“从宽处刑”及“提前释放”等内容,并允许被告人聘请我国律师辩护或自行辩护,并指明“对于日本战争犯罪分子的审判,由最高人民法院组织特别军事法庭进行……特别军事法庭的判决是终审判决”。

《决定》确定了国内审判日本战犯的几个基本原则:(1)对于次要的或悔罪表现较好的战犯从宽处理,免予起诉;对于罪行严重的战犯按照所犯罪行和在押期间的表现分别从宽处刑;在日本投降后又在中国领土内犯有其他罪行的战犯,对于其所犯罪行,合并论处。(2)对日本战犯的审判,由最高人民法院组织特别军事法庭进行。(3)特别军事法庭使用被告人所了解的语言文字进行翻译。(4)被告人可以自行辩护,或聘请已在中华人民共和国司法机关登记的律师为其辩护。(5)特别军事法庭的判决是终审判决。(6)处刑的罪犯在服刑期间如果表现良好,可以提前释放。

通过《决定》的同一天,全国人大常委会任命贾潜为最高人民法院特别军事法庭庭长,并任命了8名审判员,组成最高人民法院特别军事法庭。根据《决定》的精神,最高人民检察院分4案对罪行严重的45名日本战犯向最高人民法院特别军事法庭提起公诉。

在审判地点上,最初计划是在抚顺和太原,后根据中央指示,由抚顺迁至沈阳。在沈阳审判日本战犯,除交通便利外还有着特殊意义,因为1931年日本帝国主义首先在沈阳制造了“九一八”事变,成为日本帝国主义侵华的开端。

庭前准备及感化改造

这是中华人民共和国成立后第一次审判日本战犯,中央从检察、公安、中联部等系统抽调了350多人,展开对日本战犯的侦讯工作。

据当时参与起诉的检察员郭春来回忆:“审判前,特别军事法庭为审判做了大量的准备工作,不仅为战犯请了辩护律师,而且做了长期、细致的侦讯工作。当时,每一位检察员大约分担10名战犯检察材料的侦讯任务,足迹遍及十几个省区,收集有关证据26000多件,以及补充证据1000多件。”与此同时,抚顺战犯管理所也在进行审判前的准备工作。

为了让这场审判经得起历史考验,从1953年起,除了对战犯进行日常审讯外,办案人员更是跑遍大江南北,访现场、搜证据、寻找见证人。按照工作要求,战犯的每一项罪行都要有相应证据,重点战犯的重点罪行要有两个以上证据予以佐证。

据统计,4年间,侦讯人员共取得证据材料18418件,經反复核对,可以正式作为证据材料的有4532件,占全部材料的24%,其中包括受害人和被害人亲属控诉书,当地居民的证明和检举,战犯同僚和部下的证词材料,有关档案文件、书报,罪行照片,各种勋章、奖状、物证及其他材料;可以作为间接证据材料的有10920件,占全部材料的60%,其中包括控诉和检举材料6489件、证明材料439件、调查报告1892件、其他材料2100件。

曾参与太原方面侦讯工作的王石林回忆,侦讯之初,他所负责的战犯因为深受日本军国主义毒害,拒不认罪,特别是有特务身份的战争罪犯,都有反侦查能力和经历,调查难度很大。王石林记得自己遇到的一个叫富永顺太郎的老牌特务,当王石林讯问他任华北交通株式会社资业局第二交通课长和北支那交通地志室主事期间所犯罪行时,对方要么沉默寡言,要么笼统交代,要么在证据面前拒不认账。当时只有25岁的王石林表现得有些急躁,险些局势失控,后来最高人民检察署东北工作团(东北工作团1954年1月成立,最高人民检察署1954年9月改署为院)副团长井助国来到,及时调整了审讯策略,最后切入主题,使对方交代出自己的犯罪事实。

王石林印象里,中华人民共和国成立初期百废待兴,但却给予这些战争罪犯优厚待遇。太原战犯管理所不仅伙食标准高,还专门设置了图书室、医疗室、篮排球场等,每周播放一次电影。此外,日本战犯家属还可前来探视。王石林他们还把预审室腾出来,让犯人与家属同吃同住。其中战犯城野宏的妻子城野凌子,是日本早稻田大学的教授,她曾感叹地说,“真不像在监狱里”。

东北的抚顺战犯管理所也曾是改造战犯“奇迹”之地。潘献才亲历了战犯们从不服管教到被感化的过程。据他称,当时管理所对战犯采取“三锤子”措施:第一锤,组织他们去中国各地参观,和老百姓接触;第二锤,准许他们和家人通信;第三锤,准许亲属探望。潘献才记得,曾经带头闹的师团长藤田茂,因为接受感化教育在思想上产生巨大的改变,他终于觉得他有罪,认为自己应该死,甚至让来探望的老伴和儿子回去,他说他要死在中国。

1956年4月,战犯管理所召开了战犯“应诉动员”大会,开展了教育、谈心、座谈等工作,向战犯们交代政策,交代原则,打消他们的顾虑,迎接中国人民对他们的审判。

日本战犯在庭审现场求死认罪

为了布置一个“像样”的法庭,第一次开庭前中央最后选定位于沈阳皇姑区黑龙江街的一座古典建筑,据说这里原来是张学良的舞厅,审判结束后曾一度改为影院。

在法庭的布置上,周恩来总理指示要找熟悉国际法庭的、有一定经验的人来设计,一定要体现出庄严的审判。大家为此还特意请教了参加过东京审判的法官、著名法学家梅汝璈,询问了比如法官的椅子有多高、法台有多长,椅子怎么摆放、栏杆如何放置等问题。这次比较规范的法庭布置后来也基本被沿袭了下来。

1956年6月9日,沈阳特别军事法庭第一次开庭,对原日军第117师团师团长铃木启久等8名主要战犯进行审理。在大量人证、物证面前,8名被告人最终低头认罪。

潘献才记得,当天法庭上来了一个死里逃生的证人。侵华日军来到河北一个村庄“扫荡”,一些没来得及逃离的老弱病残被抓了起来,集中到村里打谷场。日军强迫大家躺在地上,然后把稻草铺在他们身上点火。一个周姓的年轻人躺在火场最外面,他看到火烧起来后,偷偷往远离稻草的地方挪了挪,日本人看到火烧了一会儿就走了,年轻人赶紧滚离火场,捡回一命。但他的半边身子烧得不成样子。

铃木启久是当时下令放火的军官。法庭上,证人把衣服一脱,露出半个残破的身子,巨大的疤痕触目惊心。铃木启久当即跪下磕头,泪流满面地说道:“我谢罪,枪毙我,我该死。”铃木启久还说:“这些事情都是我指挥我的部队干的,我负责。但还有一个人应该负责,那就是日本天皇。我们本在日本,是他让我们来到中国,做尽坏事,难道他没有责任吗?”铃木启久这样说,证明他是真心悔过了,绝不仅仅是装装样子。1956年6月19日,法庭经过评议宣判:分别判处铃木启久等8名罪犯十三年至二十一年有期徒刑。

1956年7月1日至20日,最高人民法院特别军事法庭在沈阳对武部六藏等28名文职战犯进行单独审判。庭审期间,在押的伪满洲国“皇帝”溥仪到庭作证。面对溥仪的指证,古海忠之在法庭上四次垂头,两次流泪,供认伪满皇帝溥仪和“大臣”“省长”出庭作证的证词“是事实”“全部属实”“完全真实”。他说:“我认识到自己当然应该承担起这个责任,要求迅速对我进行审判,处以死刑。”

武部六藏因病住院,法庭派审判员杨显之和检察员、辩护人、翻译到医院审问。武部六藏回答了审判员提出的问题,并承认了起诉书所述罪行全部是事实。

1956年7月20日,武部六藏等人分别被判处十二年至二十年有期徒刑。

太原方面,两案的审理结果为:判处富永顺太郎有期徒刑二十年;城野宏等8名战犯,分别被判处有期徒刑八年至十八年。

“审判少数,释放多数”

与此同时,按照“审判少数,释放多数”的政策,最高人民检察院召开释放大会,宣布对次要或者悔罪表现较好的日本战犯,从宽处理,免予起诉。宣布名单后,首批被释放的300余名日本战犯纷纷举手要求发言,在台上泣不成声。

根据最高人民检察院的决定,除了45名判刑的战犯,免予起诉的其他1000多名日本战犯,分3批释放回国。

1956年6月29日,第一批战犯335人在天津塘沽港登上客轮兴丸号,于7月3日抵达日本鹤舞港。他们遇到两件麻烦事:日本政府要向他们发放每人1万日元的“撤侨津贴”,警方向每人分发一套“大日本帝国时代”军服和军靴。对此,归国者们反应强烈,抗议并拒绝接受。他们当众表示,“我们在中国犯下了不可饶恕的罪行。由于我们低头认罪了,中国人民对我们宽大处理,把我们送回来。我们这条命是中国人给的,余生只能够献给日中友好”。在场的日本媒体目瞪口呆、哑口无言。

第二批战犯328人和第三批354人,分别于1956年7月18日和8月21日释放。1956年11月,东京的归国战犯成立“中国归还者联络会”(简称中归联),总部设在东京,各地成立支部。1957年,中归联会员合著的《三光——烧光、杀光、抢光》一书出版,在日本社会引起极大反响,此书经过增补修订,改名为《侵略——在中国的日本战犯的自白》,被读者赞为良知之书。

1957年8月至9月,藤田茂等8名服刑战犯提前释放。至1964年4月,所有日本战犯全部获释。

1960年10月,在“中归联”第二届全国大会上,藤田茂被推选为会长,此后他连任数届。“中归联”发起寻找赴日中国劳工遗骨活动。藤田茂6次率团,护送劳工遗骨回葬中国。

几十年来,“中归联”始终遵循“反对战争、维护和平、发展中日友好”的誓言,通过写回忆录、进行广播电视宣传、演讲集会等方式,揭露、反省日本帝国主义侵华暴行,推进中日友好。1972年,鉴于“中歸联”的突出作用,周恩来总理亲自接见了“中归联”会长藤田茂。

这些都证明了中央政策当年的高瞻远瞩,时间也让人明白其中的价值和意义。中国对全部在押日本战犯的正义审判和妥善处理,受到了国际舆论的高度评价。这是我国司法审判进程中的重要历史记录,也是第二次世界大战后国际法治进程中的重要历史见证。(参考资料:张春波《特别军事法庭审判战犯记》;王学涛《亲历者回忆太原侦讯日本战犯》;王珊宁《从草菅人命到下跪求死谢罪 亲历者回忆日本战犯审判细节》)