唐李倕墓头冠及配饰的金珠焊缀工艺研究

张 萌

李倕(711~736)为唐代开国皇帝高祖李渊第五代孙女,根据墓葬砖质朱书墓志记述其并无封爵,但其殷实的家境和“承富贵之裔”的身世还是可以从大量随葬品中看得出来。李倕身上佩戴有异常华美精致的冠饰和身体配饰,显示出唐代社会对贵金属饰物的偏爱,特别是金饰的制作工艺极尽精致工巧,饰片边缘及底部应用的金珠焊缀工艺是将直径为160~330μm①的极小微粒金珠焊接到金饰片上,精致的金珠如星光灿灿,华丽效果令人称奇。国外学者认为唐代金银饰品受到了在中国文化区边界生活的少数民族手工传统的影响,这里肯定要强调印度、伊朗地区的供应关系 。从古意大利伊特鲁里亚人(Etruscans)所流传过来的金珠工艺也被熟练运用,且达到了很高的水平。随着需求的增加,唐代工匠技艺日益精湛,本土的作坊已经能够提供“质量匹敌或更好的货品,迎合了订购者品味及装饰需求 ”。对李倕墓出土文物金珠焊缀工艺的技术研究,不仅可以客观验证当时的细金工艺制作技艺,还可以在此基础上管窥工艺技术背后隐藏的历史和文化现象。

李倕墓出土的一套完整精致的身体配饰包括一组冠饰组件、一组腰部装饰组件、两组腿部装饰组件(图1),每组饰件都有极其繁复精美的金饰片装饰,并镶嵌紫晶、珍珠、贝壳、绿松石等贵重宝石。这些金饰件结构基本相同:由金片做底,用细金丝掐成花纹图案焊接在金片上,然后把单个金饰片焊接成一个整体,构成饰件的主体。在掐制好的花纹中镶嵌切割过的宝石,底座周边用极微小的金珠颗粒连缀为纹样边缘,有部分金饰片较大或较中心位置主体纹样底面铺满金珠②(图2)。这种“金珠”过去多被称为“炸珠③”,极小颗粒的金珠有序地排列,或作局部底面装饰,或作边缘纹样装饰。金珠焊缀工艺由两部分组成:金珠成型制作及连缀焊接。下面分别就李倕墓文物所用的两种工艺技术展开讨论。

一、金珠的制作技术

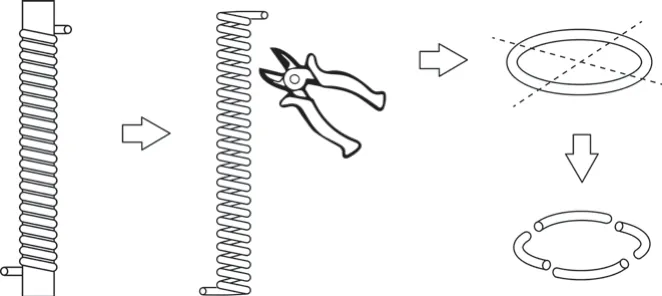

由于古代文献记载较少,对于唐代金珠的制作工艺仅建立于汉唐之后工艺技术相关记载和现代金银加工技术的基础上进行推测,相关专家学者总结了金珠的制作方法有吸珠、泼珠(炸珠)、研珠、吹珠等多种方式④。泼珠(炸珠)也是常用的制作金珠方法,将金或银放置在坩锅内加热,熔化后迅速倒入冷水中炸出大小不同的金银珠,然后过筛分出大小等级,这种方法至今仍为我国民间工艺匠人所应用,我国山西稷山银匠王光远炸珠时使用一个苹果在大盆中漂浮,将金熔化成金水后向下倒在苹果上,金水遇冷瞬间四散溅成多个金珠;河南洛阳银匠王亚强则用木桶炸珠法,方法是在木桶中底部放置一块火砖,倒入与火砖齐平的清水后再放一块大小相同的木板,金水由木桶盖上的圆孔倒入,遇木板四散溅开形成金珠落入水中 ,虽使用工具不同,但原理都是依靠金水受到冲击分散溅出再遇冷凝结的过程。目前我国汉族地区现存的金珠制作工艺普遍为这种炸珠工艺,而在新疆维吾尔族地区的金匠则采用吸珠工艺,这种工艺适合制作数量大、对大小要求一致的金珠,其工艺方法为:将金属丝按相同长度等分;也可借助工具将金属丝等量裁截,将金丝均匀缠绕在金属棒上形成螺旋状,在一侧将螺旋的金丝剪开即可得到等长的金丝(图3),将等长的金丝与木炭混合加热使之融化成珠状后迅速倒入水中,用水将炭灰淘洗干净即可得到所需金珠。吸珠工艺制作的金珠表面光滑,大小均匀且适合批量制作,这种精准的制作工艺也为伊特鲁里亚工匠所掌握,在公元前4世纪发展至极高的水平,金珠直径可做到不及毫米大小。吹珠是将金丝的顶端置于火焰中灼烧,融化后滴落下来形成珠状,金珠的大小可以由火候大小来控制,这种制作方法制作的金珠难以达到大小一致,并且费时费力难以批量生产。颗粒较大,形状不规整的金珠需要再用两块木板碾研,即为研珠,现代工艺中加入了机器进行研磨,提高了效率,但是这种工艺易产生较大损耗,故并未广泛使用。

李倕墓出土文物中有大量饰片使用了金珠装饰,陕西省文物保护研究院杨军昌先生等人曾对李倕墓冠饰金珠做过显微观察,根据测量结果可以看出:金珠饰件中边缘的金珠较大,直径在300~350μm之间,饰件中间部位装饰的金珠直径相对较小,直径在110~280μm之间⑤。可见饰件边缘与中间部位装饰的金珠有明显的大小区分,为批量制作的不同大小等级的金珠。另外根据两件不同饰件装饰的金珠直径测量结果(见表1)可以看出不同饰件所装饰的金珠也有明显的大小区分。在李倕墓出土的冠饰及身体配饰中,共有13件稍大金质饰件和250余件小型饰件都带有金珠焊缀装饰,金珠制作数量巨大,以一件六叶瓣金花钿为例(图4、5),每瓣花瓣装饰近700余粒微粒金珠,直径为100~150μm之间,绿松石镶嵌的金丝边缘还点缀稍大金珠50余粒,因此粗略估算这件直径仅1.8cm的金花钿饰片上装饰的金珠已近5000余粒,如将整套饰品所用金珠加以计算,数量不可估计,可见全套饰品所用的金珠数量之大,如此巨大数量的金珠制作费时费力,并且还要根据不同饰件的主次关系和装饰的要求区分大小等级,因此可推测李倕墓所出的冠饰和身体配饰所用金珠工艺极有可能为吸珠工艺,通过等量制作金丝来控制熔融后金珠的大小,而炸珠工艺无法保证产出如此巨大数量的大小一致的金珠,而吹珠工艺制作时间长,大小难以控制,更不可取。

图1:李倕墓出土冠饰、腰饰、下身配饰及佩戴方式还原

图2:①下身配饰第2、3组 ②下身配饰第4组 ③下身配饰第5组 ④下身配饰第6组 ⑤⑥⑦下身配饰线图 ⑧冠饰翼状金饰片

图3:等分金线的制作方法

图4:六叶瓣金花钿

表1 :李倕冠饰不同饰件金珠直径数据测量⑥

二、焊缀工艺制作过程

焊缀工艺即将金珠连缀成纹样再焊接于器表的工艺,关于焊接工艺唐代法门寺地宫出土银盥台上有錾刻“小焊药”字样,大约是指器物的三足架与托盘连接处的工艺技法,这是唐代器物上唯一见到与焊药有关的文字⑦。从“小焊药”的称谓或可推测出唐代焊接技术有大焊和小焊的区分。现代焊接技术过程中可根据被焊组件的大小控制火候大小,并且使用焊药也有高温焊药、中温焊药和低温焊药的区分,焊药的成分为多种合金。例如银焊药是由不同比例的纯银、紫铜与锌制成,锌所占比例的多少决定了焊药熔流温度点的高低。根据现代焊接技术的性能区分反推唐代焊接技术,唐代大焊与小焊的区别也许来源于焊接火候的大小或焊药成分的区别。唐代文献中虽没有更加详细的记录,但从后世的记录中可以得到启发:明代方以智在《物理小识》中曾经谈到锻缝焊接的细节:“以锡末为小焊,響铜未为大焊,焊银器则用红铜末,皆兼硼砂。”可见大焊与小焊在焊料成分上是有区分的。李倕墓文物上的金珠制作是一道极其复杂的工艺程序,而将其焊接在金饰品上更需要高超的工艺技巧。相关学者对于如何焊接如此微小的金珠有不同的看法:较为普遍的看法是使用合金焊料焊接的方法,也有“低共熔合金”焊接的说法,其方法是用白芨等粘合剂暂时固定金珠的位置,以与被焊件相同的金属和金、银、铜按比例搭配加工成粉末状的合金焊料,该合金焊料熔点低于被焊件的熔点,加热之后焊料熔化焊件便被焊接在一起,另有一种焊接方式是以金熔金的熔焊法,其方法是将与被焊件相同的金属材料制成焊盐,如焊接金珠即使用黄金制成的金粉作焊料,因粉末状金属比被焊件体积更小,熔点相应更低,和焊件一同被加热时通过控制火候来达到金粉熔化而焊件不熔化的状态,这样熔化的金粉便渗入焊件连接处达到焊接的目的。同为熔焊法还有不使用焊料直接加热焊接的做法,这种工艺对火候的掌控要求更高,在公元前七世纪的伊特鲁里亚被应用得如火纯青,即将金珠直接加热至表面熔融发亮的状态金珠接触面自然粘连在一起,冷却后达到焊接的效果,这种方法形成的金珠由于表面熔融并不呈正圆形态(图6),对火候的掌控十分精准,要求所有被焊金珠均匀受热,最好一次焊接完成避免重复加热,在焊接过程中温度过低金珠焊接不牢,过高会造成金珠严重变形甚至熔化,甚至在被焊器物表面形成橘皮状的褶皱从而影响美观,因此对技术和火候的掌握有极高的要求。另有一种焊接工艺与我国的火法鎏金工艺非常相似,即汞还原法,以金汞泥膏将金珠粘合固定,加热使汞蒸发,金珠就牢牢地附着在器物表面了 。

图5:饰片所用金珠细节

图6:熔焊法工艺过程

图7:雀尾饰件底槽细节

判断李倕墓出土文物中金珠使用的哪种焊接工艺,需要将金珠与连接部位进行详细比较分析。首先观察金珠的形态及被焊接部位及周围的情况,通过德国美因茨罗马—日耳曼中央博物馆宋格特·哈特曼女士对冠饰上的“雀尾”金饰件的显微观察可以看出:在连接点周围有一些珠状的残留物,与密布在凹槽周围的金珠相比,显然不是装饰物,推测为珠焊时的焊料或者粘接剂的伴生物⑧。这些发现说明金珠焊接确实使用了焊接材料,图7为冠饰中雀尾饰件底槽细节,可以观察出金珠周围底槽的焊料冷却后形成的颗粒。另外根据杨军昌先生等人对金珠与底面连接部位的能谱分析可以看出金珠及其与底部连接处的金属成分及含量,如表2所示,饰件一金珠所含金含量为49~51%,银含量为48~50%,铜含量为1.5~2.2%,可以看出金珠并非为纯金,而是含有少量铜的金银合金,并且金银合金可能以五五分成和兑而成,相较金珠成分,金珠底部与饰片底槽连接部位金含量明显偏高,饰件二中金珠金含量为54.2~55.5%,银含量为 41.3~42.4%,而底部与底槽连接处的金含量也明显偏高,达到58%左右。伊特鲁里亚扣针上的金珠系直接加热的熔焊法焊接,金珠与连接处成分不会产生明显差异,而这件冠饰上的金珠底部成分与金珠有较大差异表明金珠焊缀并非应用熔焊法焊接而成。另外,金珠底部的合金成分明显金的含量增多说明使用了金含量较多的焊接剂,金的熔点为1064℃,而银的熔点较低为961℃,如若使用金含量较多的高温合金焊料进行焊接的话,极有可能发生金珠熔化而焊料未化的状态,因此合金焊料焊接法也不能成立。对比孙机先生对石岩里9号墓的带扣上金珠的焊接工艺解读,李倕墓冠饰上的金珠极有可能是汞还原法焊接而成,即用金汞剂制成的泥膏将金珠固定在饰片表面,通过加热使汞蒸发,关于金汞剂的记载,最初见于东汉炼丹家魏伯阳的《周易参同契》,虽为丹术理论但从中可明确汞的特性,《抱朴子·金丹》中云:“丹砂烧之成水银,积久又还成丹砂。”说明汞的挥发性,加热可使其加速蒸发。对比雀尾饰片底槽的细节观察,金汞剂加热之后金留存下来熔于底槽表面,并且造成金珠底部金含量比金珠部分更高的现象。

三、金珠焊缀工艺溯源

金珠焊缀工艺最晚于春秋时期已由西方传入我国 ,自先秦时期内蒙古鄂尔多斯和新疆地区就发现了焊缀了细密小金珠的饰件,两汉即魏晋时期焊接金粒工艺及其关系密切的工艺品大量出现,天水市博物馆收藏了一件汉代金带扣,主体纹饰为七条龙纹穿梭于行云之中,每条龙纹先用掐丝工艺做出轮廓再用颗粒较大的金珠焊接成龙脊,颗粒较小的金珠填充龙身 。新疆焉耆县黑圪垯遗址、朝鲜平壤石岩里九号墓及辽宁大连营城子汉墓等地出土过相似性质的金带扣,具有典型的北方游牧民族的文化特征,从地域文脉上可以看出早期金珠焊缀工艺的传播与草原文化传播一衣带水的关系(图8)。自张骞通西域之后细金工艺制品由西方大量传入,金珠焊缀这种工艺也开始盛行,隋唐时期达到高峰,这一时期金珠焊缀工艺不仅应用在饰品上,还有比较突出的做法是把这种细金工艺由饰品运用到了生活器皿上⑩。李倕墓中出现的金珠焊缀工艺同西安韩森寨雷氏墓出土的金花、金钗;吉林和龙县渤海墓中出土的金花饰件、束腰金銙工艺及造型手法极为相似⑪,这些同为饰品类,唐代出土文物中还可见金珠焊缀工艺应用在其他器物上(图9),咸阳贺若氏墓、韩森寨唐墓及何家村窖藏都曾出土金珠焊缀工艺装饰的金梳背、铜镜等日用品⑫,庆山寺、甘肃泾川大云寺及法门寺窖藏出土过的银棺和舍利宝函也可见到这种细金工艺的痕迹⑬,何家村窖藏出土金珠焊缀工艺装饰的掐丝团花纹金杯精巧玲珑,西安东郊韩森寨段伯阳墓中出土了一件堆花高足缽是首次文物发现中将金珠焊缀的细金工艺运用到瓷器的表面装饰上,形成独特的混搭效果⑭。法门寺珍珠宝钿方形金盒在《法门寺物赈》中记为“真金函一枚金筐宝钿真珠装”,对照出土器物,是器表含有金丝编成的外框及细密的小金珠⑮。从这些出土文物中可以看出金珠焊缀这种装饰性极强的细金工艺在唐代已经非常成熟,由饰品装饰发展到日用品及生活器皿的装饰,甚至与陶瓷等工艺形式结合形成新的艺术表现手法,体现了唐代工匠娴熟的工艺技巧及大胆创新精神。

图8:从左至右:八龙纹嵌宝石金带扣(新疆焉耆县黒圪达遗址)、螭龙温金带扣(西晋刘弘墓出土)、汉代金掐丝蟠螭纹带扣(天水博物馆藏)

图9:金乡县主墓头饰中的四连瓣花饰、陕西咸阳贺若氏墓出土金耳坠、何家村窖藏出土金梳背

表2 :唐李倕冠饰中金珠饰件SEM测量数据⑨

公元前2000年地中海沿岸和中亚地区已经出现了金珠焊缀工艺,在耳坠、手镯、带扣、戒指等饰品上常见这种工艺装饰(图10),这一时期特洛伊发现的耳环金珠颗粒较大,直径约为1.1mm,发展至埃及和伊朗地区金珠尺寸变小,大小形状逐渐规整起来,至公元前7世纪的伊特鲁里亚时期金珠直径达到140~280μm之间,已经掌握最高制作技术水平成为世界微粒金珠生产中心,而李倕墓文物中的金珠直径在150~300μm之间,同为唐代金银器精品的何家村掐丝团花纹金杯金珠直径为100~300μm,说明此时的唐代工匠已掌握世界先进水平的金珠焊缀工艺。这种金珠工艺自意大利伊特鲁里亚向东传播影响了希腊、地中海沿岸和中亚地区,我国两汉时期出现的金珠装饰的动物纹伴随着器物特征可以看出极有可能是经过欧亚草原文化经由欧亚大陆中北部的贸易路线传播到中国,而唐代这一工艺得到更大程度的发展得益于丝绸之路的开辟,大量优秀的金属工艺制品涌入刺激了唐代金银制作技艺的发展。

图10:左上:金耳环,公元前6世纪锡纳伦加;右上:金弓形扣针,公元前七世纪维图罗尼亚;左下、右下:佩加蒙博物馆藏伊特鲁里亚地区耳饰

结语:

唐李倕墓出土文物为我们提供了一个了解盛唐历史的窗口,是古代中国人生活观的一个缩影,在她生活的时期中国领土扩张到前所未有的程度,文化兴盛促使绘画和艺术创作受到激励,李倕所佩戴冠饰与考古文献记载和出土文物中所见都不相同,唐代墓葬壁画及石刻画像中的女子形象多有高高盘起的发髻,却没有如此华丽的头饰,唯懿德太子石椁上的女子头戴体积庞大的冠饰是个例外,但仍与李倕所佩戴形制不同。高春明把懿德太子石椁上的高冠称做凤冠 ,李倕头饰上的雀尾、鸟翅和凤簪饰件也可以看作是唐代女性高等级身份的标志。财富聚集和文化自由的生活方式促使权贵和富裕阶层追逐奢华的服装、精美的首饰和奇异的发型,这种社会风尚使带有“事死如事生”观念的唐人希望在死后仍然继续享受财富和荣耀,因此出土文物中的技术表现也能够反映当时工艺的先进性以及外来文化的影响。

注释:

①微粒金珠测量数据来源于杨军昌先生等人对李倕墓冠饰金珠的光学显微镜扫描测量。

②中国陕西省考古研究院、德国美因茨罗马—日耳曼中央博物馆:《唐李倕墓考古发掘、保护修复研究报告》,北京:科学出版社,2018,第272页。

③“炸珠”为金珠制作的一种成型方法,伊特鲁里亚地区及现代工艺中另有其他成型方法,故本文用“金珠”焊缀一词做讨论。

④关于金珠制作工艺在如下著作中可见不同工艺记述:杨小林:《中国细金工艺与文物》,北京:科学出版社,2008年,第60页。黎忠义:《汉—唐镶嵌金细工工艺探析》,《东南文化》,1985年第6期,第164页。齐东方:《中国早期金银工艺初论》,《文物》,1982年第2期,第69页。

⑤⑥⑨关于微粒金珠测量数据来源于杨军昌先生等人对李倕墓冠饰金珠的光学显微镜扫描测量。杨军昌、党晓娟、柏柯:《唐代“金珠”工艺制品:出土文物、显微观察与材质特征》,《文博》,2014年第4期,第83页。

⑦陕西历史博物馆、北京大学考古文博学院、北京大学震旦古代文明研究中心:《花舞大唐春—何家村遗宝精粹》,北京:文物出版社,2003年,第62-63页。

⑧同②,第213页。

⑩生活用品器皿中的金珠焊缀工艺在以下文献中有体现:刘金友、王飞峰:《大连营城子汉墓出土金带扣及其相关研究》,《北方文物》,2015年第3期,第26页。齐东方:《中国早期金银工艺初论》,《文物》,1998年第2期,第65-86页;黎忠义:《汉—唐镶嵌金细工工艺探析》,《东南文化》,1985年第6期,第166页。

⑪详见于閻磊:《西安出土的唐代金银器》,《文物》,1959年第8期,第34-35页;郭文魁:《和龙渤海古墓出土的几件金饰》,《文物》,1973年第8期,第41-62页。

⑫详见于陕西考古研究所:《陕西新出土文物选粹》,重庆:重庆出版社,1998年,第102-103页;黄维、吴小红、陈建立、王辉:《张家川马家塬墓地出土金管饰的研究》,《文物》,2009年第10 期,第 78-84、87 页。

⑬详见于赵康民:《临潼唐庆山寺舍利塔基精室清理记》,《文博》,1985年第5期,第12-37页;甘肃文物工作队:《甘肃省泾川县出土的唐代舍利石函》,《文物》,1963年第3期,第7-15、47页;陕西省法门寺考古队:《扶风法门寺塔唐代地宫发掘简报》,《文物》,1988年第10期,第1-28、97-105页。

⑭陕西省文物管理委员会:《介绍几件陕西出土的唐代青瓷器》,《文物》,1960年第4期,第48-49页。

⑮陕西历史博物馆、北京大学考古文博学院、北京大学震旦古代文明研究中心:《花舞大唐春—何家村遗宝精粹》,北京:文物出版社,2003年,第62-63页。