最低工资标准对中小企业创新类型选择的影响

——基于浙江省的实证研究

刘恩猛,吕文栋

(对外经贸大学国际工商学院,北京 100029)

0 引言

最低工资制度在国内外一直是劳动经济学和劳动立法备受争议的话题,它的初衷是保护低收入者的权益,但却可能增加失业、抬高企业劳动力成本[1-5]。而郭继强指出最低工资制度可以避免低端劳动力陷入争相就业和收入减少的恶性循环[6],刘贯春等[7]、蒋灵多和陆毅[8]发现最低工资显著提高了企业生产率。那么,既然最低工资标准的提高增加了企业的劳动力成本,企业如何能做到增加员工工资及提高生产率呢?

创新,是解决以上矛盾的有效办法。从长期看,最低工资标准有不断提升的趋势,若企业只是被动执行最低工资,则对企业是不利的;若企业采取一些措施积极适应最低工资,则可有效抵消最低工资带来的负面影响,甚至会使企业变得更好。企业所采取的这些措施可归结为某种类型的广义创新,这里的广义创新除了研发创新外还有非研发创新:技术和知识采用、反求工程与模仿创新、集成创新和市场创新[9],这些可能更适合大部分中小企业。

和大型企业相比,中小企业的创新受到最低工资提高带来的冲击更大,因为其技术、资金等方面的资源有限,进而所采取的应对措施 (创新类型选择等)可能会存在较大差异。本文选择中小企业为研究对象,将最低工资看作外部影响因素之一,理论分析并实证检验其对中小企业创新类型选择的影响。这里所提的创新类型既包括研发创新,也包括四类非研发创新。本文可能的主要贡献在于:①从企业应对措施的角度理论分析了最低工资对创新类型选择的影响;②将非研发创新类型作为研究对象之一,定量分析了最低工资对企业非研发创新类型选择的影响;③将已有研究成果中较少涉及的创新人才缺失情况等企业特征,以及外部融资难易程度、行业竞争等外部因素作为控制变量纳入计量模型。

1 文献回顾

将最低工资或企业创新类型分别作为研究对象的文献较多,关于最低工资的研究成果主要集中在标准的测算和对就业、收入等方面的影响;关于创新类型,在已有的研究成果中更多的是被作为自变量,研究其对企业创新投入、绩效等方面的影响,作为因变量来研究的文献并不多,按影响因素可分为两类:

1.1 企业内部因素 (企业特征)

Khan等[10]利用德克萨斯州50家小型制造企业数据,通过聚类分析和相关分析发现,创新型和非创新型两类小企业的结构、功能、战略等方面的特征是有显著差异的。Cambier等[11]通过文献总结与理论研究指出组织特征和战略弹性等特征显著影响企业创新类型,并利用西班牙124家公司的数据实证验证了理论假设。Tödtling等[12]通过对澳大利亚1200家企业的样本研究发现,企业创新类型与企业接触和利用的知识有关,高级的创新通常是由研发、专利的高投入带来的,创新能力强的企业往往和高校、研究机构有着密切的合作。梅德强和龙勇[13]运用实物期权理论分析企业的创新能力对创新类型的影响,并利用我国164家高新技术企业的数据结合二元评定模型 (Logit模型)做了相应的实证检验,结果显示机会能力与突破性创新正相关,而运作能力与突破性创新负相关,技术不确定性、市场不确定性和组织不确定性与突破性创新负相关。苏敬勤和崔淼[14]基于扎根理论、使用多案例比较研究方法,发现我国企业在组织规模、行业环境不确定性、企业家精神和组织文化对企业创新类型选择有显著影响。

1.2 外部因素

张婧和段艳玲[15]基于我国220家制造型出口企业的调查数据,利用结构方程研究了出口市场导向对创新类型的影响,结果显示市场导向对渐进式或突破式创新都有显著影响。

将最低工资作为广义创新类型外部影响因素的研究有:Cuong利用倾向得分匹配的DIF方法实证研究发现最低工资 (MW)的实施对越南的私人企业的利润影响很小,并且统计上不显著,原因是企业向消费者转嫁了最低工资带来的成本的上升[16];刘贯春等从宏观的角度研究了最低工资对资源错配的影响,标准的提高通过要素替代、效率工资效应、心理攀比效应倒逼企业提高生产率[7];蒋灵多和陆毅研究发现最低工资的提高使企业精简雇佣工人实现内部调整,提高生产率、利润率,降低企业负债率,抑制了僵尸企业的形成[8];张先锋和陈婉雪利用2000—2014年省级面板数据实证研究发现最低工资制度促使员工通过培训等措施提高劳动力素质,避免失业[9];李厚建[17]利用世界银行关于中国制造业营商环境质量调查数据和二元logit模型实证检验发现,最低工资对双元创新都有负面影响。以上一些研究成果虽然未明确提出最低工资对创新类型的影响,但是企业采取的措施符合本文对广义创新的定义,这些研究成果为最低工资标准影响企业创新类型提供了证据。

综上所述,已有研究成果大都关注企业特征如组织、规模、战略等方面对创新类型选择的影响,较少考虑外部因素,直接考察最低工资对创新类型选择的研究成果更少;研究对象方面,已有成果主要关注了渐进式与突破式创新,较少关注其他创新分类,如研发创新以及多种非研发创新。本文先从企业应对措施的角度理论分析最低工资对中小企业创新类型选择的影响,在其后的实证模型中,除最低工资标准外,在已有研究成果的基础上加入创新人才的缺失情况等内部影响因素,以及行业竞争、外部融资环境等外部因素;研究对象方面增加企业非研发创新类型。计量模型选用二元选择和多元选择的Logit模型,检验最低工资对中小企业创新类型选择的影响。

2 最低工资标准影响中小企业创新类型选择的理论分析

2.1 最低工资对创新类型选择的影响

李后建总结了最低工资对企业创新影响的传导机制[17],本文将从传导路径的终端——企业应对措施的角度,分析最低工资标准对企业创新类型选择的影响,有正负两方面:

(1)挤出创新资源。若不产生失业,最低工资标准的上升会直接提高收入低于新标准的企业员工收入[4,18],增加企业劳动力成本。另外,最低工资还可能通过溢出效应,间接提高企业的 (平均)劳动力成本[1-3,20]。企业投入生产的资源是有限的,若企业消极应对,劳动力成本的上涨可能会挤压创新资源的投入。因为创新是有风险的,所以当创新投入受限时,考虑到风险控制,企业可能会根据自身特征和市场环境选择创新类型,比如放弃高风险高收益的研发创新项目,转投风险较低的非研发创新项目,先立足于生存下来。

(2)促进企业创新。最低工资之所以会促进企业创新,是因为创新可以抵消最低工资带来的负面影响,如最低工资会促使企业利用创新等措施提高工人的生产效率,优化企业内部结构[7-8,21-22]。

当劳动力的边际收益产品 (MRPL)等于劳动力价格 (w)时劳动力的投入量是最优的。假设最低工资提高之前企业投入要素比例是最优的,最低工资提高后,劳动力价格上涨,企业可以采取两类措施:一是劳动力价格变化的替代效应和收入效应会促使企业增加资本投入减少劳动力投入,即利用要素替代来提高劳动力的边际收益产品[23],以适应新的 (最低)工资水平;二是如果要素替代产生的成本较高,使企业的要素投入比例仍在最优区间,企业也可能不调整要素投入比例,而转向提高现有劳动力的生产率等措施来提高劳动力边际收益产品。这两类应对措施均可归类为某些类型的创新,可以是研发创新,也可以是非研发创新。由于MRPL=劳动力边际产量 (MPL)×产品价格 (P) [或产品的边际收益 (MR)],所以,创新类型的选择若有抵消最低工资负面影响的作用,则必须有利于劳动力边际收益产品的提高,即要么可以提高劳动力生产率 (或MPL),要么可以提高产品价格P (或MR)。

最低工资对创新类型选择的最终影响取决于以上两方面影响的抵消情况,如果企业消极应对,则最低工资标准更多的表现出来是挤出效应;如果企业利用创新积极应对,则最低工资标准表现出来的是正面促进作用。

2.2 创新类型及其对边际收益产品的影响

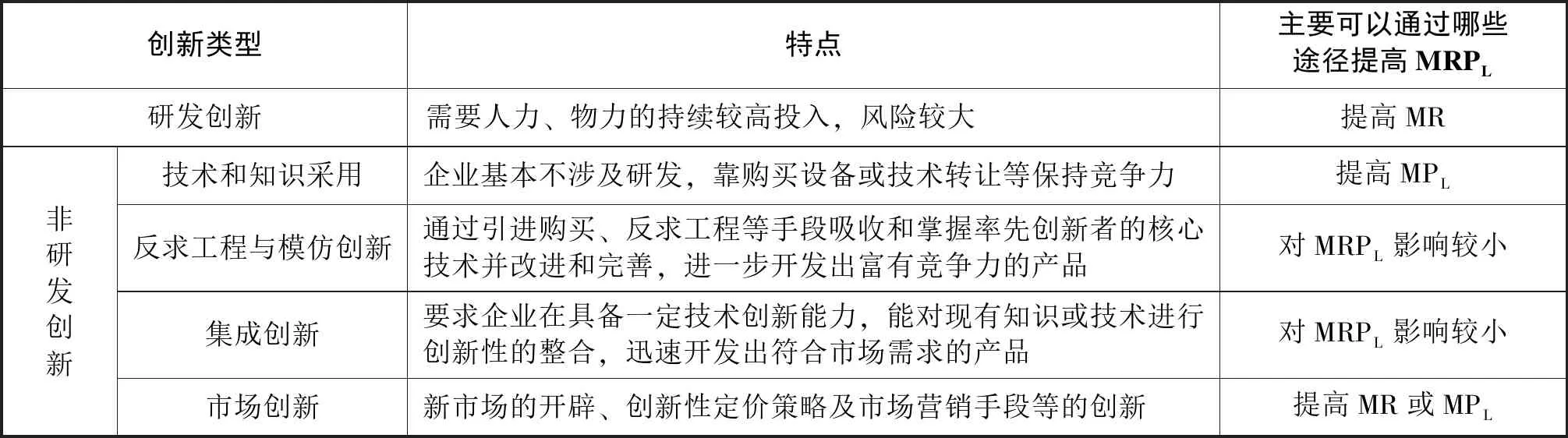

常见的创新类型的划分有研发创新和非研发创新、渐进式创新和突破式创新,本文研究对象关注研发创新和非研发创新,两类创新的特点总结见表1。

研发创新虽然风险较大,但成功产出新产品后,对价格和市场有垄断势力,可以获得较高收益,主要通过提高MR来提高MRPL。

非研发创新中的技术和知识采用,可以通过购买新设备、技术 (如培训)等来提高生产率 (或MPL),进而提高MRPL;市场创新可以通过创新性定价策略提高产品价格或MR,也可以通过开拓新的市场,增加销量,进一步促进企业引入其他类型的创新来提高产量或劳动生产率;反求工程与模仿和集成创新对劳动生产率 (或MPL)影响较小,可以在一定程度上影响MR,但是限于中小企业的市场地位,这种影响可能较小。各类创新对MRPL的影响途径见表1。

表1 创新类型、特点及对MRPL的影响途径

注:非研发创新的特点根据郑刚等[9]的论文整理得到。

根据以上可以看出,创新是抵消最低工资负面影响的必要条件,而不是充分必要条件,因为创新有风险,且所需条件较多,最低工资标准不是创新所必需的条件,但能抵消最低工资负面影响的措施都可归类为某种创新。

3 实证模型设计与数据

3.1 模型的选择

企业在某个成长阶段可以同时进行研发创新和非研发创新,或者在非研发创新时同时进行两种甚至更多种非研发创新,但是一般企业会有所侧重,即以某一种创新为主。因此,我们根据研究目的,设计两类实证模型:模型1,最低工资对企业是否研发创新的影响,利用二元Logit模型;模型2,最低工资对企业非研发创新类型 (技术和知识采用,反求工程与模仿创新,集成创新,市场创新)选择的影响,这里我们利用多元选择Logit模型。

3.2 多元选择Logit模型

企业i选择创新类型j的效用为:

若yi表示企业i选择的结果,则企业i选择创新类型j的概率为:

假设{εij}为iid且服从I型极值分布,则模型为多元选择的Logit模型。参数估计时无法同时识别所有的系数βk,为此通常将某方案作为参考方案,然后令其系数为0。比如令β1=0,则企业i选择创新类型j的概率为:

P(yi=j|xi)=

特殊情况下,J=2时就是二元选择Logit模型。

3.3 变量选择

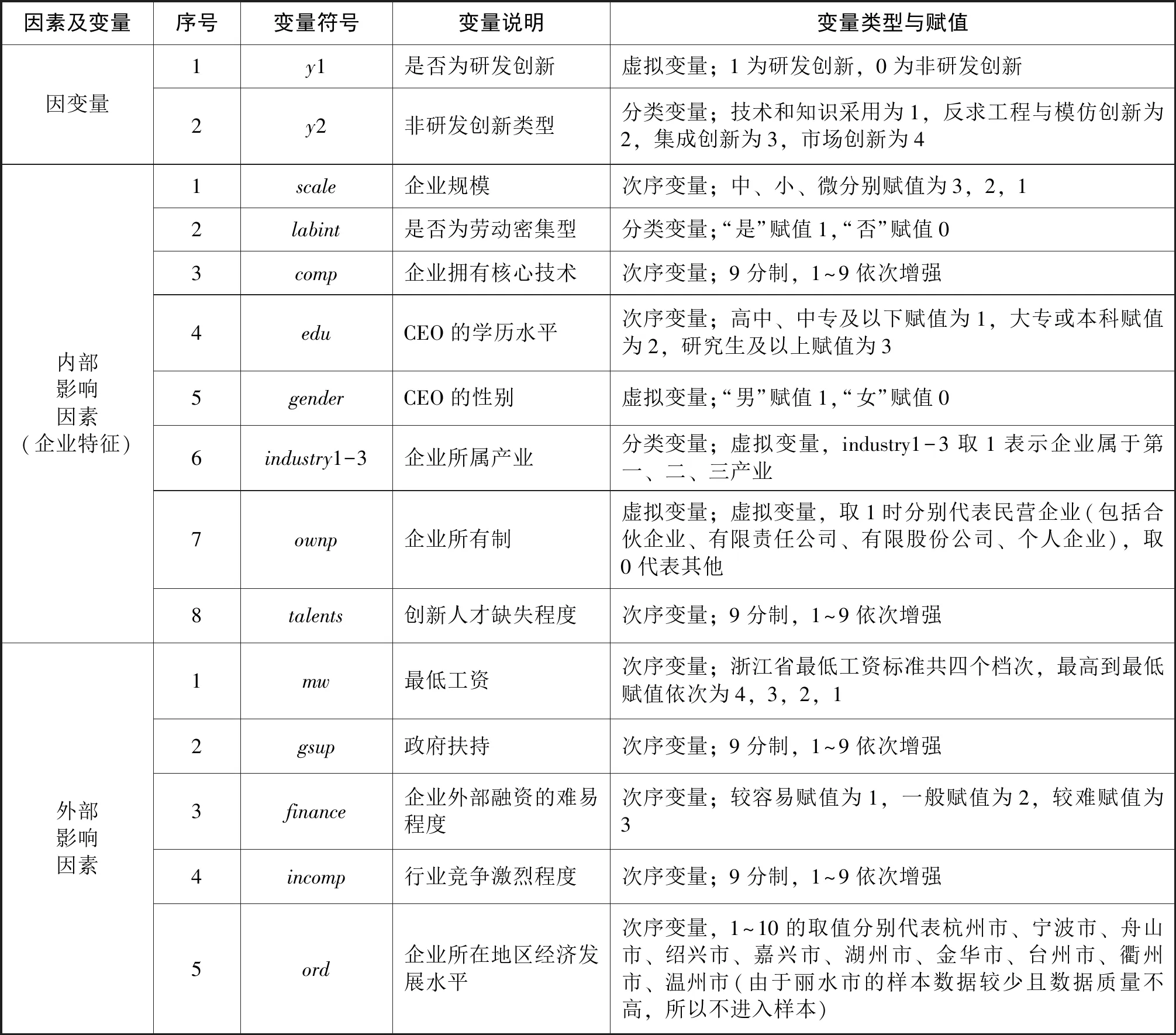

由于调查数据为截面数据,作为因变量的企业的创新类型是种状态,可能已经持续了一段时间,所以模型的自变量不能选择那些描述即时状态的变量,只能选择那些短时间内不易发生变化的变量。比如mw我们用的是最低工资标准的档次,而不是某年的最低工资标准。浙江省在2003年之后实施的最低工资标准分为4个档次,各地实施的标准在不断提高,但档次保持不变。我们假定同一地区内劳动力可以自由流动,因此,如果某地有多个最低工资标准,我们取最高档次。模型中x′={x′1,mw,x′2},其中mw为最低工资,控制变量x1为影响企业创新类型选择的内部因素或企业特征变量,x2为其他外部影响因素变量。各因素对应的变量及其说明与赋值见表2。

表2 变量信息

企业创新类型的选择受企业自身特征和外部因素的影响。企业自身特征包括企业的规模[14,24]、所有制、所属产业、创新人才缺失情况、自有核心技术水平、企业CEO个人特征 (如受教育程度、性别[25],这里假定CEO没有更换)等。外部因素包括最低工资标准、政府的扶持[26-27]、融资的约束[28]、行业竞争程度、企业所在地区经济发展水平。所需虚拟变量放入模型时,三个产业中我们将第二产业和第三产业放入模型,第一产业为对比基础。

3.4 数据

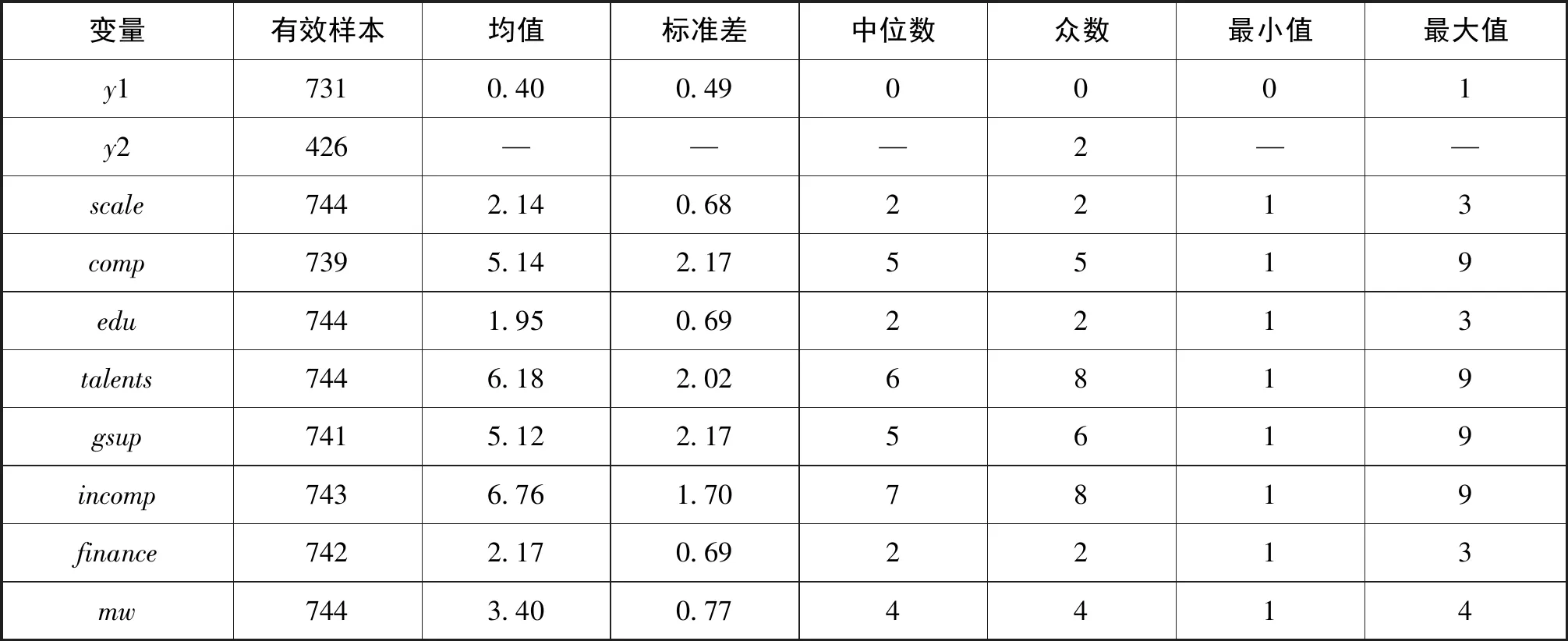

为了保障所抽样本的代表性,本次调查主要向浙江省各类企业 (覆盖所有规模、产业、所有制等特征)发放问卷,调查时间为2017.7.10—2017.7.20。问卷在各地区间的分配按各地区企业数量占全省企业总数的比例。问卷发放我们采取多阶段抽样。实际发放问卷1072份,回收有效问卷893份,有效率为83.3%。本文所需的中小企业的数据对应的主要变量的描述统计见表3。

从变量的数字特征看,浙江中小企业研发创新比率较低,核心技术水平不高,创新人才缺失严重,政府支持创新的力度一般,中小企业所处行业竞争激烈,外部融资约束较大。

表3 主要变量的描述性统计

4 模型估计结果与分析

4.1 最低工资标准对中小企业选择研发创新的影响

龙静等研究发现政府的支持行为对于企业的产品创新绩效有显著的正向影响[26],而李永等认为政府扶持和研发创新有双向因果关系[27],那么政府扶持就成为了内生性解释变量。为此,我们在模型1-3中以企业年龄为工具变量 (企业的年龄和政府支持力度相关,因为我们的样本都是仍然存活的的企业,所以可以认为年龄不受创新类型的影响)先做二元选择的Probit回归模型,然后对政府扶持做外生性Wald检验:χ2(1)=0.16对应的p为0.69,即政府扶持不具有内生性,不考虑内生性后重新回归发现,政府扶持对创新类型的选择依然没有显著影响,这与李永等[27]研究成果一致,篇幅原因,结果在此不做展示。根据调查中企业的反馈,我们认为其原因是浙江政府对中小企业的创新扶持 (奖励、补贴等形式)大多是事后的,而且力度不大,所以对中小企业创新类型选择无显著影响。剔除政府扶持后,继续用二元选择的Logit模型进行检验最低工资对研发创新选择的影响。

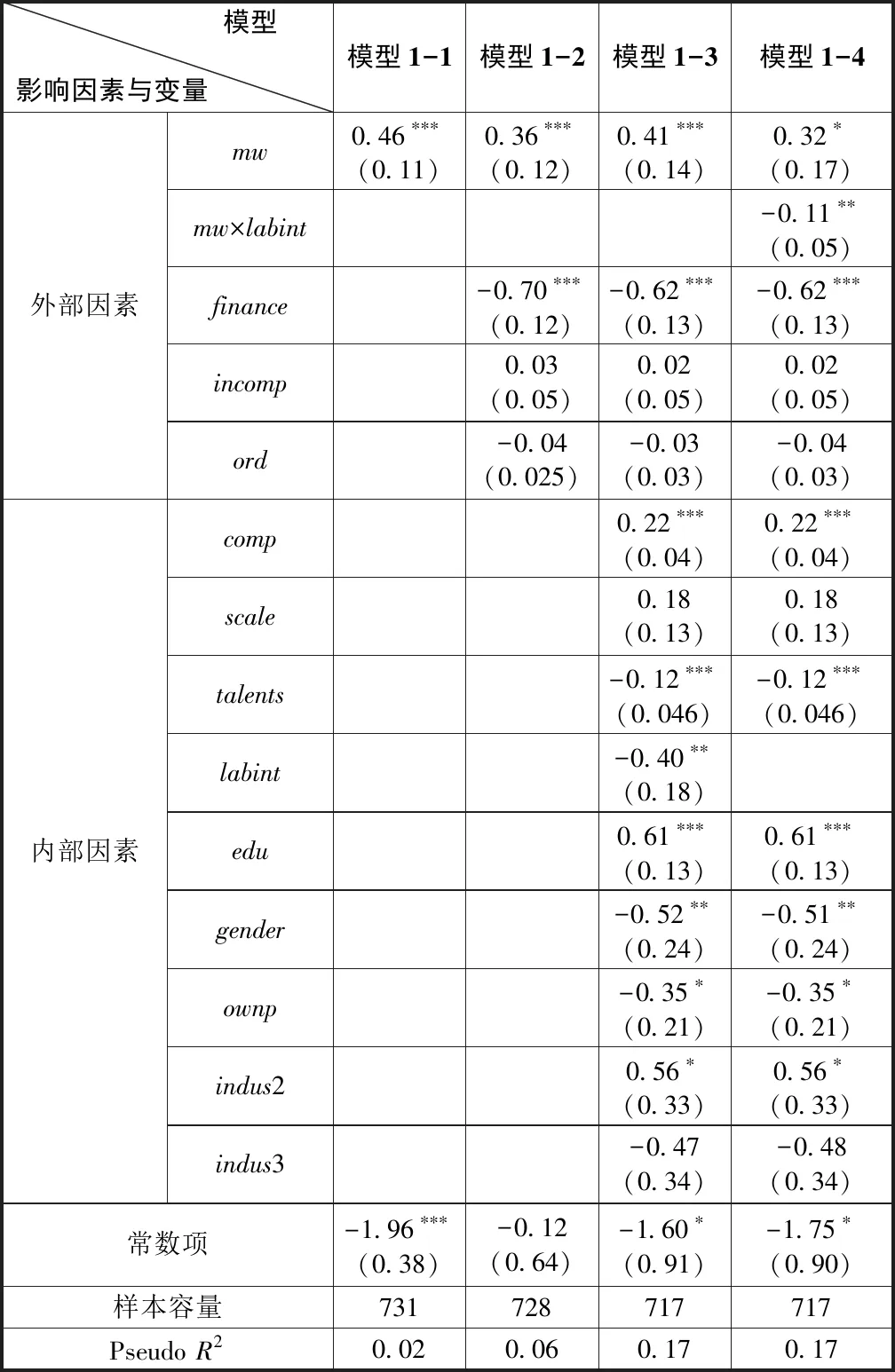

为了检验回归结果的稳健性,我们采取从简单到复杂的建模方式:我们首先仅对mw回归 (模型1-1),然后加入其他外部影响因素变量 (模型1-2),最后加入企业内部因素 (模型1-3)。在模型1-3的基础上加入最低工资与劳动密集型虚拟变量的交叉项,检验mw对两类企业研发创新的影响 (模型1-4),模型估计结果见表4。从模型1-1到1-3的回归结果看,mw系数符号和显著性都没有变化,系数大小波动不大,结果相对稳健。我们还对模型1-3,1-4运用了逐步回归,结果显示,进入模型的显著的变量和模型1-3,1-4中显著的变量一致,系数估计值相差不大。从模型1-3可以看出,最低工资标准越高,中小企业越倾向于研发创新。如前文理论分析,研发创新虽然风险较大,但预期收益更有吸引力,研发出的新产品会在定价、市场份额等方面有较大的竞争优势,能够有效抵消最低工资带来的冲击。

控制变量方面,企业拥有越强的核心技术越倾向于研发创新;创新人才的缺失不利于研发创新;CEO受教育程度越高越倾向于研发创新,体现了管理层创新认知的重要性[25];女性CEO比男性更倾向于研发创新[29,30];和劳动密集型企业相比,非劳动密集型企业更倾向于研发创新,原因是其生产要素投入更灵活,创新选择的空间更大;民营企业更不倾向于研发创新,可能的原因是我们的研究对象是中小企业,浙江民营中小企业以加工贸易为主,自身研发创新能力较弱,也不愿承担过高的研发创新风险;二产企业更倾向于研发创新,第二产业一直是浙江经济的支柱和传统优势产业,经过多年的发展为研发创新奠定了良好的基础。其他外部因素的影响,融资越困难,企业越不倾向于选择研发创新。

表4 二元选择logit模型回归结果

注:括号中为系数估计值的标准差;***(**,*)表示在显著性水平α=0.01 (0.05,0.1)时显著,下同

从模型1-4的结果看,最低工资和劳动密集型虚拟变量的交叉项显著为负,说明最低工资越高,使非劳动密集型企业的研发创新倾向比劳动密集型的大,原因是非劳动密集型企业劳动力成本受最低工资影响较小,研发创新的预期收益不需要太高就能抵消最低工资带来的劳动力成本的上升,这样研发创新选择的余地较大。控制变量的解释与模型1-3类似。

4.2 最低工资对企业非研发创新类型选择的影响

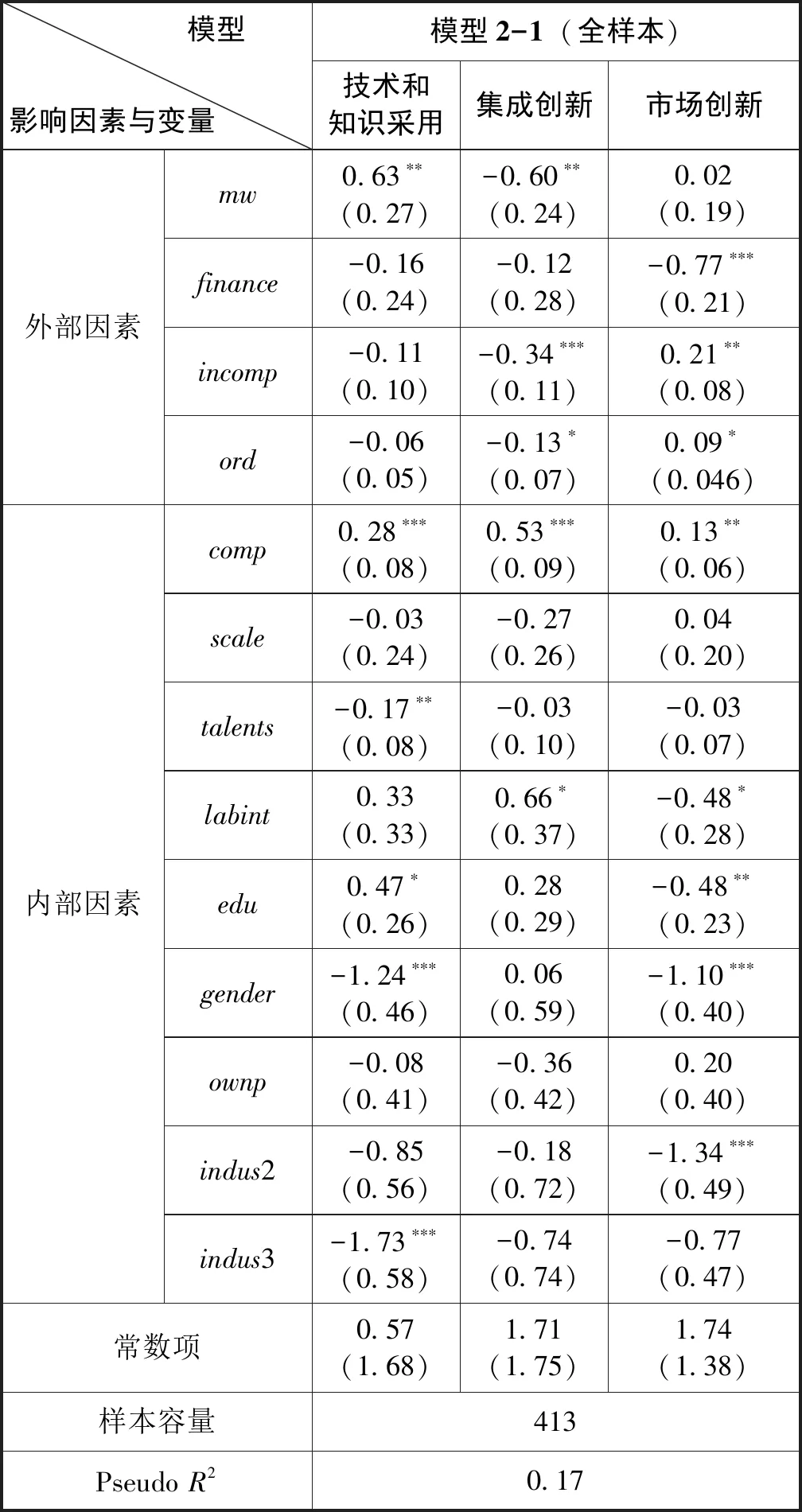

利用非研发创新 (y1=0)企业的样本构建多元选择Logit模型 (以反求工程和模仿为对比基础),稳健性检验与模型1类似,此处不做结果展示,结论为模型2中mw系数比较稳健。模型 2-2和2-3讨论了mw对劳动密集型和非劳动密集型两类企业的非研发创新选择的影响。多元选择模型要求 “无关方案的独立性” (IIA)条件成立,即单独任何两个方案挑选出来都是二元选择模型。从前面的理论分析可以看出,四类非研发创新的区别还是比较大的。统计上我们利用Huasman检验来验证,结果见表5,三个模型都通过了IIA检验,与理论预期一致。回归模型输出结果见表6。

根据表6全样本下模型2-1输出结果可以看出,最低工资标准越高,企业越倾向于选择技术和知识采用,而不倾向于选择集成创新,因为技术和知识采用可以提高劳动力边际收益产品,而集成创新对边际收益产品影响较小,这和前面的理论分析是一致的。这里最低工资对市场创新没有显著影响,可能的原因有,中小企业限于自身的市场地位及高级营销人才的缺失,开拓新市场和制定创新性的营销策略都比较难,相对而言,对于对冲最低工资带来的负面影响,技术和知识的采用可能会比较容易些。

表5 IIA检验

表6 多元选择Logit模型全样本回归结果

从模型2-1的结果还可以看出非研发创新的企业受最低工资影响而更倾向于选择技术和知识采用,这可能对就业有负面影响。在我们的调查中,40%的中小企业表示会因为最低工资的上调而考虑裁员,马双等[2]、翁杰等[23]的研究结论显示,最低工资对就业有负面影响,而国内大多更早的研究指出最低工资对就业没有负的影响,甚至有促进作用。这里可能的原因是经过这几年的调整,浙江省最低工资标准或许已经高到了一定水平,足以影响众多中小企业,企业虽然可能会因此而创新,但由此而产生的失业问题也确实存在。

控制变量中,外部影响因素方面:外部融资越困难,越不倾向于市场创新,由于创意广告等市场创新措施需要有足够的资金支持,如果外部融资困难将阻碍市场创新的进行;行业竞争程度越激烈,越不倾向于集成创新,而更倾向于市场创新,因为行业竞争越激烈,行业内不同企业间的产品差异越小,企业会更倾向于市场方面的创新;企业所在地区经济越发达,企业越倾向于集成创新,而更不倾向于市场创新,因为经济越发达,产业链相对完善,但市场竞争也越激烈,有利于集成创新,而不利于市场创新。内部影响因素方面:作为技术支撑,企业拥有核心技术对于三类非研发创新都是有正影响的;劳动密集型企业更倾向于集成创新,而不倾向于市场创新,这样可以扬长避短,发挥劳动力密集的优势;创新人才缺失不利于技术知识采用;CEO受教育水平越高越倾向于技术和知识采用,而不倾向于市场创新[25];女性CEO更倾向于技术和知识采用以及市场创新[29,30];二产企业更不倾向于市场创新,浙江二产中小企业以加工型和出口型为主,其产品特征相对比较稳定,而市场份额由于和国际市场需求有较强的相关性导致波动较大,为市场创新带来困难;三产企业不倾向于技术和知识采用以及市场创新,因为浙江三产中小企业的产品多为劳动服务,技术和知识采用的成本较高但为企业带来的收益可能较小。

接下来我们将企业分为劳动密集型和非劳动密集型两个样本,子样本下的回归结果见表7。从子样本回归结果看,与模型2-1类似,两类企业仍不会因最低工资而选择市场创新;都会因最低工资不倾向于集成创新,其中非劳动密集型企业的mw系数绝对值较大,即更加不倾向于选择集成创新,因为他们有更适合的非研发创新方式——技术和知识采用。不同于模型2-1,劳动密集型企业并未因最低工资而更倾向于选择技术和知识采用,这也比较符合劳动密集型企业的特点,因为这种创新对企业的技术人才和资金实力要求较高,而这些均不是劳动密集型企业的优势。对于非劳动密集型企业,最低工资标准越高越倾向于技术和知识采用,这也是此类企业提高生产率的常用方式,可以通过提高MPL来提高MRPL,有效对冲最低工资带来的负面影响,这和前面理论分析是一致的,也比较符合非劳动密集型企业的特点。

表7 模型子样本回归结果

5 结论与启示

本文从企业应对最低工资措施的角度分析了最低工资影响中小企业创新影响的两个方面:挤出创新资源对创新带来的负面影响,以及促使企业利用创新提高劳动边际收益产品带来的正面影响。最低工资会促使企业选择哪种类型的创新主要取决于,这种创新为企业带来的预期收益能否对冲最低工资带来的负面影响。实证部分利用浙江企业问卷调查数据,构建了二元选择和多元选择Logit模型,检验了最低工资对浙江中小企业是否研发创新的选择和非研发创新类型选择的影响,结果显示:最低工资标准越高,使浙江中小企业更倾向于研发创新,对劳动密集型企业影响较小,对非劳动密集型企业影响较大;非研发创新方面,最低工资标准越高,浙江中小企业中的非劳动密集型企业更倾向于技术和知识采用,劳动密集型企业和非劳动密集型企业都不倾向于集成创新。

由以上研究结论得到以下的启示:

(1)企业在考虑创新类型选择时,应考虑各种创新类型的特点,选择适合自身特点和市场环境 (约束)的创新类型,尤其需要考虑到各种外在因素的不断变化,比如最低工资标准的不断提升等。

(2)最低工资虽然会增加中小企业的劳动力成本,但也会倒逼部分中小企业创新,使企业更加有活力或创造力。所以从这个角度看,最低工资制度的实施对企业并非没有益处。若不产生比较严重的失业问题,创新可能是中小企业应对最低工资上涨的一种多赢的方法。

(3)最低工资制度可能会将受影响较大但创新能力差的企业淘汰,剩余创新能力和适应能力较强的,从这个角度看,最低工资制度起到了一种过滤器的作用,有利于产业升级与结构调整,这些结果也顺势符合了浙江省近些年提出的腾笼换鸟、机器换人的经济战略。