培门冬酶和左旋门冬酰胺酶治疗儿童急性淋巴细胞白血病患者的临床对比

李风 周鹏

儿童急性淋巴细胞白血病(acute lymphoblastic leukemia,ALL) 属于临床常见的小儿血液系统疾病,患儿的发病年龄多在3~4岁[1-2]。ALL的发生与毒素、辐射、化学因素以及遗传因素等原因有关,患儿在发病时出现皮下出血、过量出血、贫血、发热、骨关节疼痛等,病情可呈进行性发展,造成脏器及中枢神经系统的浸润,引发严重的并发症,造成患儿死亡[3]。化疗是目前治疗儿童ALL的主要方法,化疗方案多采用联合用药化疗方案,以杀死并有效清除患儿体内的白血病细胞,促进其骨髓造血功能的恢复。左旋门冬酰胺酶(L-ASP)是目前ALL联合化疗的常用药物,其疗效已被多年来的临床研究证实,能有效保障患儿的长期无病生存率[4-5]。不过由于左旋门冬酰胺酶作为外源性细菌蛋白质的特性,患儿在初次甚至多次使用时可能发生过敏,也存在一定的不良反应导致化疗中断。培门冬酶(PEG-ASP)是20世纪90年代初研制成的一种新的门冬酰胺酶(ASP)制剂,它是由左旋门冬酰胺酶蛋白经聚乙二醇化学偶联修饰后形成的人工复合物[6]。培门冬酶的活性与左旋门冬酰胺酶相近,不过在与经非免疫活性的聚乙二醇化学物修饰后,其免疫原性有所降低,过敏反应的概率也有所下降[7]。本次研究收集纳入2018年1月至2019年1月我院收治的89例ALL患儿作为研究对象,将其分为两组,探讨对比分别应用培门冬酶和左旋门冬酰胺酶的联合化疗的应用效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集纳入2018年1月至2019年1月我院收治的89例ALL患儿作为研究对象,其中男50例,女39例,年龄2~15岁,平均年龄(5.9±1.6)岁,其中病情严重程度分布:高危32例,标危57例。随机数表法分为试验组45例和对照组44例。试验组中男26例,女19例,年龄2~14岁,平均年龄(5.7±1.5)岁,其中病情严重程度分布:高危17例,标危28例。对照组中男24例,女20例,年龄2~15岁,平均年龄(6.1±1.8)岁,其中病情严重程度分布:高危15例,标危29例。两组患儿的一般资料经临床对比差异无统计学意义(P>0.05),可进行临床研究。

入选标准:①符合《儿童急性淋巴细胞白血病诊疗建议(第四次修订)》中ALL的相关标准[8]。②初诊。③患儿家属自愿参与本次研究。④经过相关生化指标检查显示没有肝肾功能方面损害。⑤排除合并有凝血功能异常的患者。

1.2 治疗方法 试验组患儿采用含培门冬酶的VAPAP方案进行诱导和定期强化治疗阶段的化疗,即:泼尼松龙(上海信谊药厂有限公司,H31020771,规格:5 mg)、长春地辛(扬子江药业集团有限公司,H20046421,规格:1 mg)、吡柔比星(深圳万乐药业有限公司,H10930105,规格:10 mg)、培门冬酶 (江苏恒瑞医药股份有限公司,H20090025,规格:5 mL∶3 750 IU)。泼尼松龙每次服用的剂量为60 mg/m2,3 次/d,长春地辛的用法用量则是3 mg/m2,1 次/周,静脉滴注,吡柔比星剂量为20~30 mg/m2,1次/周,静脉滴注。培门冬酶的用法为肌肉注射,每次的给药剂量为2 500 IU/m2,每14 d给药1次。

对照组患儿则给予含左旋门冬酰胺酶的VPLP方案进行诱导和定期强化治疗阶段的化疗,即泼尼松龙、长春地辛、吡柔比星、左旋门冬酰胺酶(日本协和发酵工业株式会社,H2003057,规格:10 000 KU)。左旋门冬酰胺酶的用法为静脉滴注,每次的给药剂量为200 U/kg,每2 d给药1次。其余的药物用量与试验组相同。

两组在化疗期间均给予水化碱化,保肝止吐等基础治疗。

1.3 观察指标及评价方法 复查骨髓象,比较两组患儿治疗的临床效果,不良反应发生率以及用药次数和住院时间等指标。其中临床效果分为完全缓解(CR)、部分缓解(PR)以及未缓解(NR),其中CR为化疗后的骨髓原始+幼稚细胞的占比不高于5%;PR为化疗后的骨髓原始+幼稚细胞的占比介于5%~25%;NR为化疗后未达到以上的标准。除了NR外,计算总有效率。

1.4 统计学处理应用 运用SPSS 21.0软件进行数据分析,计数资料采用率表示,采用χ2检验;计量资料采用(±s)表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

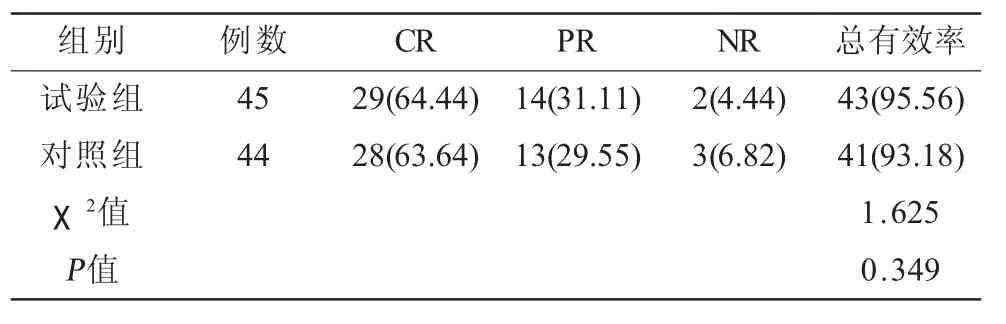

2.1 两组患儿治疗的临床效果比较(表1) 试验组和对照组患儿治疗的总有效率分别为95.56%、93.18%,组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组患儿治疗的临床效果比较[n(%)]

2.2 两组患儿在化疗期间的不良情况比较(表2)两组患儿在化疗期间的不良反应多在Ⅰ~Ⅱ级,各项常见不良反应情况经临床比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组患儿在化疗期间的不良情况比较[n(%)]

2.3 两组患儿的用药次数和住院时间指标比较(表3) 试验组患儿用药次数和住院时间均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组患儿的用药次数和住院时间指标比较(±s)

组别例数累计用药次数/次住院时间/d试验组456.7±1.315.8±2.2对照组4413.8±1.920.7±2.8 t值9.3726.944 P值<0.05<0.05

3 讨论

ALL属于血液系统的恶性肿瘤疾病,是儿童时期的常见病之一。化疗是临床治疗ALL的有效方法,近年来,儿童ALL的联合化疗方案取得了明显的进步,加上各种辅助治疗措施的不断完善和改进,ALL患儿的治愈率有了显著的提高[9]。其中门冬酰胺酶ASP类制剂是儿童ALL联合化疗方案中的重要组成部分之一。门冬酰胺是蛋白质合成的基本组成成分,ALL细胞由于缺乏门冬酰胺合成酶不能自身合成门冬酰胺,必须要从细胞外进行摄取[10]。ASP类制剂抗肿瘤的原理正是在于促进门冬酰胺的催化和水解,降低其在血液中的含量,从而阻断ALL细胞中门冬酰胺的来源,抑制恶性肿瘤细胞的蛋白质合成,致使其发生凋亡,抑制肿瘤细胞的增生[11]。左旋门冬酰胺酶是来源于大肠杆菌属的异种蛋白酶生物制剂,免疫原性活性高,抗肿瘤的效果良好,但患儿在首次应用其治疗时,过敏反应的概率较高[12]。且随着应用次数的增加,机体会生成特异性抗体,随着抗体抵抗的增强,同比其活性有时也会降低,故而长期应用效果也会下降。左旋门冬酰胺酶的半衰期为20 h,在吸收后容易发生降解,因此要每天或每两天给药一次,才能保持有效的药物浓度[13]。培门冬酶是对左旋门冬酰胺酶进行化学修饰后制成的新型ASP制剂,其活性与左旋门冬酰胺酶相近,不过在与经非免疫活性的聚乙二醇化学物修饰后,其免疫原性也有所降低,减少了特异性抗体的生成,减少过敏反应的发生概率。研究[14]显示培门冬酶治疗ALL的3年内无事件生存率与左旋门冬酰胺酶无明显差别。另外培门冬酶是一种惰性的合成物,半衰期长达5~6 d,能极大的降低用药频率。本次研究中试验组和对照组患儿治疗的总有效率和不良反应比较,均差异无统计学意义(P>0.05)。试验组患儿用药次数和住院时间均低于对照组(P<0.05)。与张静静等[15]的研究结论一致,显示培门冬酶和左旋门冬酰胺酶用于治疗儿童ALL均有较高的临床效果,且不良反应方面相近,不过培门冬酶相对而言作用时间长,给药次数少,临床应用更为方便。

综上所述,培门冬酶和左旋门冬酰胺酶用于治疗儿童ALL均有较高的临床效果,且不良反应方面相近,不过培门冬酶相对而言作用时间长,给药次数少,临床应用更为方便。