收入分配、产业升级与中等收入陷阱*

□ 魏熙晔 龚 刚 李梦雨

内容提要 本文基于消费升级的视角,构建中等收入陷阱的理论模型,证明了中等收入陷阱的存在性。利用123个国家1980-2015年的跨国面板数据给出了经验证据。研究发现:(1)对于中等收入经济体,收入差距过大会导致消费升级和产业升级的“涓滴效应”被阻隔,经济增长出现瓶颈,甚至陷入中等收入陷阱;(2)收入分配与经济增长存在多重均衡特征,低收入阶段下的收入不平等促进经济增长,中等收入阶段下的收入不平等存在最优水平,而高收入阶段下的收入不平等则阻碍经济增长;(3)经济增长率、消费增长率和服务业增长率均与基尼系数呈显著的库兹涅茨倒U型关系,存在最优的收入分配结构。本文认为,收入分配结构和生产技术水平是决定中国能否跨越中等收入陷阱的两个关键维度。

一、引言

改革开放近40多年来,中国经济取得了举世瞩目的成就。中国人均GDP由1978年的156美元增加到2016年的8123美元,已经属于上中等收入国家。与此同时,中国的经济结构也发生了翻天覆地的变化。1978-2016年间,中国农业占比从27.7%下降至8.6%;工业占比从47.7%轻微降至39.8%;服务业占比从24.6%跃升至51.6%,并在2012年首次超过工业占比。伴随着人均收入的快速增长,中国人均居民消费由1978年的184元跃升至2016年的17111元。中国的居民消费不仅表现为数量上的增长,更为重要的是出现了消费结构的升级,教育、健康、旅游和文娱等新型产业方兴未艾。然而,在经济发展的同时,中国的收入分配格局陷入到了令人担忧的困境。1978-2016年,我国基尼系数从0.240攀升至0.465,远远高于国际警戒线,成为当下中国经济面临的重要挑战。自2008年后,我国经济增速持续下行,显示消费和产业升级的瓶颈还没得到根本破解,中等收入陷阱再度成为社会各界的热点议题。

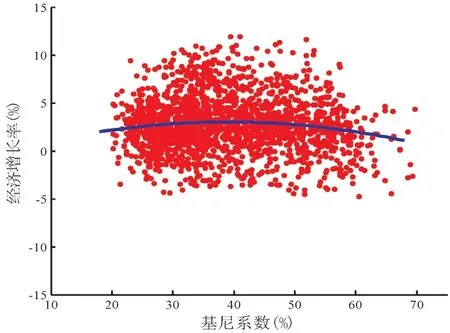

从国际经验看,大多数经济体进入中等收入阶段之后,在进一步发展过程会遭遇一系列的增长瓶颈 (World Bank,2012;Eichengreen et al.,2014)。按照世界银行的标准,1960年进入中等收入的经济体有101个,到了2008年,仅有13个发展中经济体成功晋升为高收入经济体。这一典型特征,被学术界称为“中等收入陷阱”。特别地,巴西、墨西哥等典型陷入“中等收入陷阱”的拉美国家,收入分配都具有严重失衡的共同特征。这究竟是一种巧合,还是具有一定的必然性?图1显示了世界123个国家1980-2015年经济增长率和基尼系数的关系,呈倒U型关系,显示收入分配对经济增长有显著影响。Kuznets(1955)提出著名的库兹涅茨倒U型曲线假说:当经济在前工业化阶段,收入不平等开始持续扩大;当经济从前工业化文明向工业化文明过渡时,收入不平等迅速扩大,随后进入一个稳定状态;当经济进入工业化阶段,收入不平等将不断缩小。这一规律反映出在经济发展的不同阶段,收入分配对经济增长的影响路径截然不同。图1与库兹涅茨曲线不尽相同,却有异曲同工之妙,可以部分解释拉美等经济体发展长期停滞、陷入中等收入陷阱的原因。

图1 收入分配与经济增长

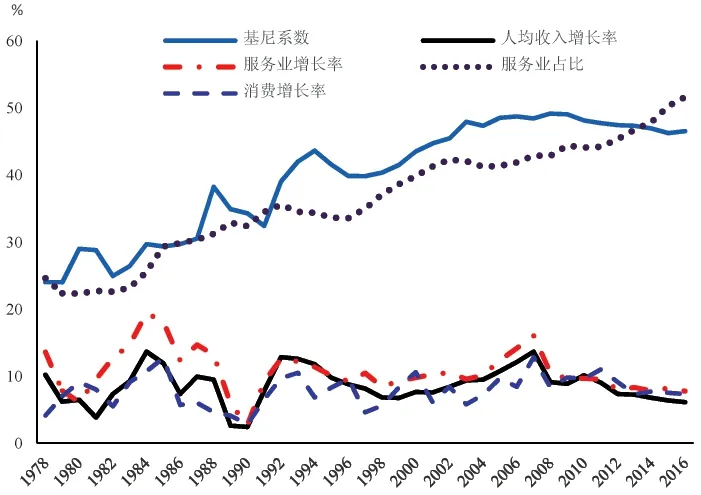

图2显示了中国收入分配与消费、服务业和人均收入的关系。在1978-2016年间,我国的基尼系数开始急剧上升,目前仍然在高位徘徊。2008年以前,我国经济发展水平较低,适当的收入差距促进一些产业的发展,我国的收入分配结构总体上通过拉动消费、产业升级,刺激了经济增长。2008年以后,我国消费、服务业和经济增速持续下滑。尽管经济增长动力不足很大程度来自外部性或周期性的因素,但是收入分配的结构性因素也是重要原因之一①。我国收入分配的结构性失衡,抑制了消费和产业升级,减缓了经济增长。

图2 中国收入分配与消费、产业结构和经济增长

从政策层面来看,低收入阶段促进经济发展的收入分配政策到了中等收入阶段出现重要调整。1985年,邓小平提出,“一部分地区、一部分人可以先富起来,带动和帮助其他地区、其他的人,逐步达到共同富裕”。这一政策在经济发展早期时促进了经济的起飞,但客观上也刺激了收入分配的持续扩大。与之对照的是,2016年,习近平主席指出,“扩大中等收入群体,关系全面建成小康社会目标的实现,是转方式调结构的必然要求,是维护社会和谐稳定、国家长治久安的必然要求。”党的十八届三中全会的决定提出,要“扩大中等收人者比重,努力缩小城乡、区域、行业收人分配差距,逐步形成橄榄型分配格局。”这些政策旨在缩小收入分配差距。值得思考的问题是,中国收入分配政策的转变有何内在逻辑和经济规律?收入分配如何影响消费、产业升级和中等收入陷阱?经济发展不同阶段下收入分配对经济增长的影响路径又是如何?

本文基于上述特征化事实,构建了一个的数理模型来刻画收入分配、产业升级和中等收入陷阱的关系,并利用跨国面板数据给出经验依据。与现有文献相比,本文的独特之处主要在于:(1)本文基于消费升级的视角,构建了一个收入分配与中等收入陷阱的数理模型,并引入了多重均衡分析,刻画了不同发展阶段下收入分配对经济发展的影响路径。(2)本文将收入分配与经济增长研究,拓展到其与消费升级、结构转型和中等收入陷阱的研究,并嵌入到一个统一的框架下分析,对既有文献起到补充作用,为相关政策提供经济学依据。

下文结构如下:第二部分是文献述评;第三部分是理论模型;第四部分是经验证据;最后总结全文。

二、文献述评

“中等收入陷阱”首次正式出现在2007年世界银行报告《东亚复兴:关于经济增长的观点》当中②。该概念一经提出,就引起社会各界的高度关注③。世界银行针对这一命题的内涵与外延界定模棱两可,国际上对其学术研究远远不足,并未形成基本的共识。

在认可存在“中等收入陷阱”的学者中,对中等收入陷阱存在的原因、机制的解释大相径庭,主要有以下观点:

(1)经济制度缺陷论。Acemoglu et al(2000)认为,汲取性的经济制度是拉美经济停滞的重要原因。刘世锦、徐伟(2011)通过全面总结拉美、南亚和中东欧转轨国家的经验,发现从中等收入向高收入突破的关键,在于克服一定的制度障碍,他们称其为“制度高墙”。类似的文献,如张德荣(2013)和韩其恒、李俊青、刘鹏飞(2016)认为,制度是跨越中等收入陷阱的核心因素。

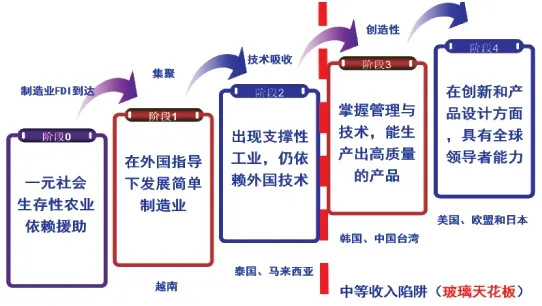

(2)产业升级受阻论。大野健一(Ohno,2009)在重点考察了东亚国家(或地区)的经验之后,认为产业结构升级是避免陷入中等收入陷阱的关键,并特别强调合理的政策引导和干预有助于完成这种转变。

(3)发展战略失误论。林毅夫等(1999)提出,发展中国家在制定发展战略和参与国际分工时,需充分考虑自身的要素禀赋条件,按照比较优势选择适当的产业结构。

(4)技术进步停滞论。蔡昉(2013)从经济史的视野,认为经济发展阶段的变化会导致要素边际报酬的变化,提升潜在增长率和全要素生产率是跨越中等收入陷阱的重点。龚刚、魏熙晔和杨先明等(2017)基于增长理论框架,认为发展中国家是否陷入中等收入陷阱在根本上取决于后发国家依靠自主研发所获得的技术增长率,是否高于前沿国家的技术增长率,中国国家创新体系的构建和创新驱动发展战略的实施,是跨越中等收入陷阱的关键。

(5)收入分配不公论。卡拉斯(2011)估算了部分国家的中产阶级规模,认为中产阶级是扩大国内消费需求的主力,分配差距过大不利于社会稳定,会阻碍经济增长,进而陷入中等收入陷阱。类似地,贺大兴、姚洋(2014)基于物资资本和人力资本的视角,认为在经济发展的不同阶段,不平等对经济增长与“中等收入陷阱”影响路径不同。

本文的研究与第(5)类观点最为接近,也与第(2)、(4)观点兼容,是既有研究的一个拓展。在上述研究中,直接考察收入分配和中等收入陷阱的理论研究相对较少。基于消费升级视角,构建收入分配与中等收入陷阱相关理论模型的研究更是凤毛麟角。这也是本文的研究机会。

三、理论模型

下面我们将从消费升级的视角,研究收入分配对中等收入陷阱的作用机理,重点分析经济发展不同阶段下收入分配对产业升级和经济增长的影响路径。

(一)模型框架

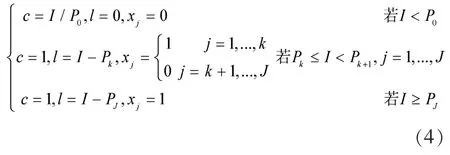

1.消费者问题

假设经济中有J+1种商品,记为j=0,1,…,J。商品0为食品,均匀可分。其余为工业制造品,记为j=1,…,J,离散不可分(如冰箱、洗衣机),J越高,代表等级越高的制造品。

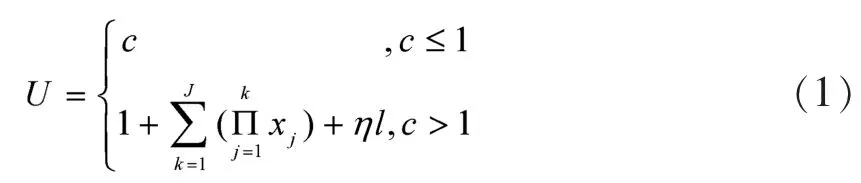

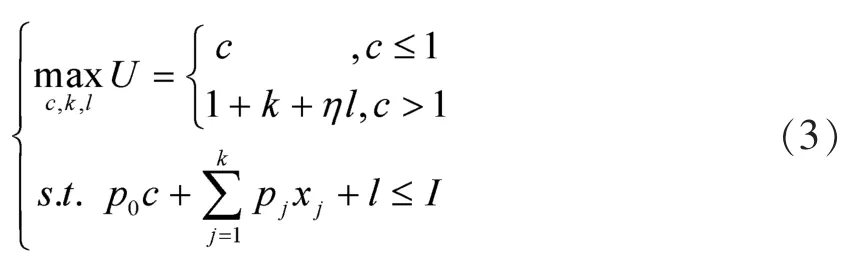

借鉴Matsuyama(2002)的设定,代表性家庭效用函数为

其中,c为食品的消费需求;l为闲暇;xj为指示函数,当家庭消费工业制造品j时,xj=1,否则为0。式(1)很好地刻画了消费升级的基本特征:食品是必需品,家庭在消费工业制造品之前,需要消费维持生存的最低水平。为了简化起见,生存水平设定为1,且高于生存水平后食品的边际消费倾向为0。家庭对于制造品的消费偏好具有优先次序,只有消费了所有等级更低的制造品,才会消费下一个等级更高的制造品;对于j<k,如果xj=0,则家庭消费商品k不能带来任何效用。

家庭的预算约束为

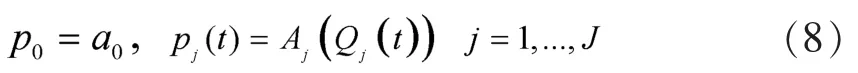

其中,I为家庭收入,p0为食品价格,pj为制造品j的价格,闲暇l作为计价物。

由于制造品消费具有明晰的优先次序,上述最优化问题可简化为

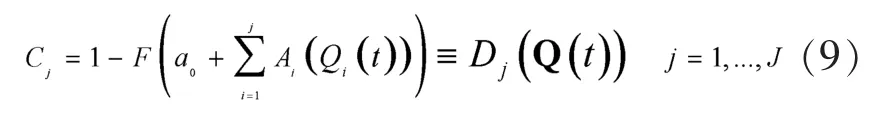

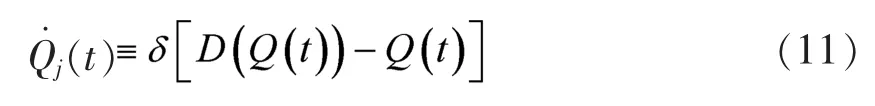

2.市场总需求

接下来,我们拟导出市场的需求函数。设F(·)为家庭的收入分布,F(I)为收入不高于I的家庭比例。假设收入是代表性家庭唯一的异质性。收入的差异在于劳动技能的差异,反映有效劳动供给的差异。只有收入高于Pj的家庭才有能力消费制造品j,且家庭不会消费超过1个单位的制造品j。因此,制造品j的市场总需求为

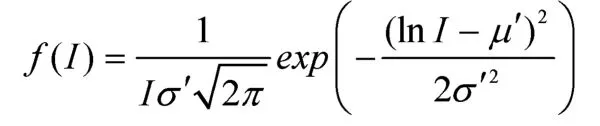

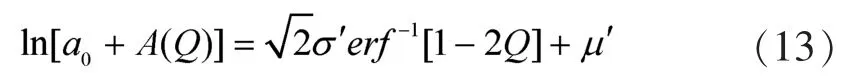

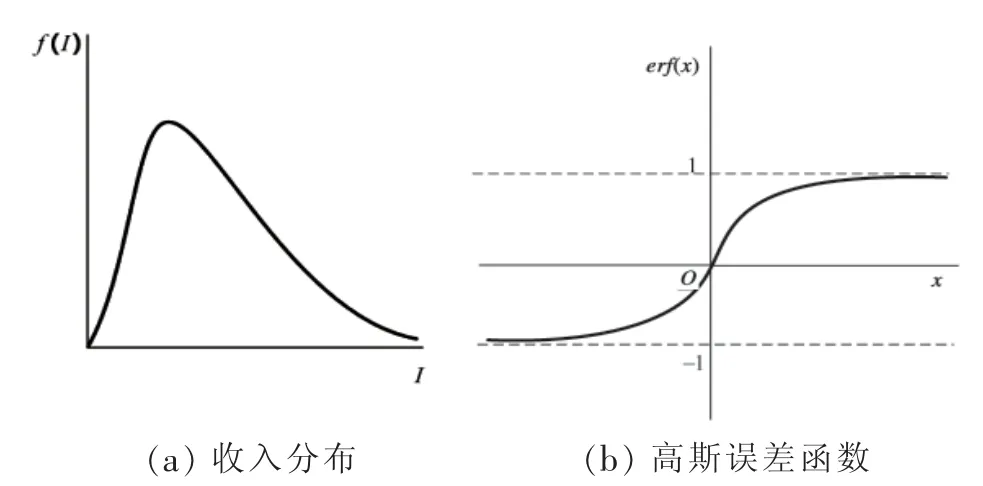

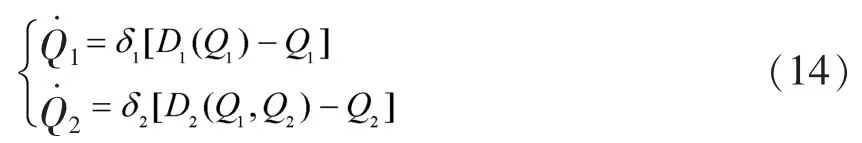

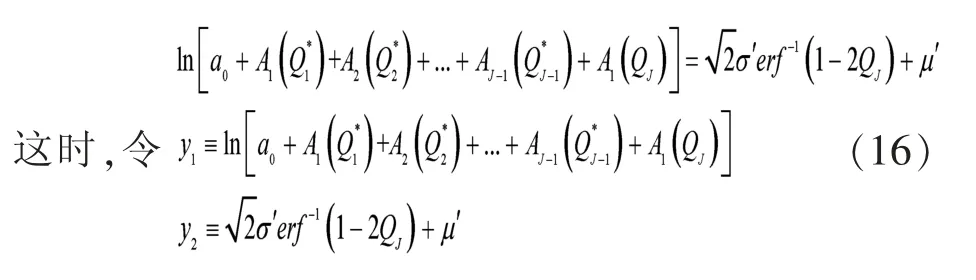

式(5)具有如下特征:(1)总需求函数取决于收入分配;(2)工业品的市场需求上限为1,其市场规模取决于有能力消费它的家庭比例;(3)商品i的价格下降不会影响商品j 3.生产技术 假设经济中所有产业由竞争性行业所生产。生产单位食品所需投入为a0单位劳动力,不随时间变化。工业制造品可以通过“生产中的干中学”来改善劳动生产率。生产单位制造品所需边际成本为aj=Aj(Qj(t))。其中,Aj为递减函数,即随着生产规模Qj的扩大,成本Aj递减(代表技术水平越高)。Qj(t)为产业j在t期的累积折现产出 其中,δj>0。式(6)反映了生产的“学习效应”,意味着每个行业都可以通过积累过去的制造经验使得生产更有效率。δj既可以代表产业j的学习速度。由式(6)可得,一阶条件为 式(7)反映消费具有外溢性特征,即“消费中的干中学”,家庭消费的增加会增加产品j的需求,从而导致其价格的下降;消费品的价格不仅取决于生产的规模,也取决于消费者的需求。式(6)、(7)表征了通过消费升级拉动产业升级的特征,消费者对产业j更多持续性的需求会扩大该产业升级的速度和规模。 4.动态系统 由于闲暇作为计价物,假设经济是完全竞争的,产品价格等于边际成本 将式(8)代入式(7) 其中,Q=(Q1,Q2,...,QJ)∈[0,1]J。令D(Q)=(D1(Q),D2(Q),...,DJ(Q)。式(5)表示的市场需求函数反映了消费升级特征,因此,需求互补对于不同等级商品具有非对称性,即当i 将式(9)代入式(7),得动态系统为 基本模型为J=1的情形,这时,可以理解为经济中只有农业和工业两个部门,农业部门生产食品,工业部门生产制造品。 1.动态系统的稳态 上述动态系统简化为 其中,D(Q)≡1-F(a0+A(Q))为制造品的总需求,其关于Q为递增函数,具体形状完全取决于家庭收入的分布F(I)。 根据式(11),该动态系统在稳态时,Qj既代表产业j的产量,也代表有能力消费制造品j的家庭份额。理由如下:根据式(7),在稳态时,Qj等于Cj,而由式(5),Cj等于1-F(Pj),后者代表有能力消费制造品j的家庭份额。这一点在后面模型的经济解释时非常有用,意味着Qj既代表产业发展程度,也代表消费升级水平。 下面的研究中,我们将连续型收入分布函数嵌入到模型中,进行理论分析。构建一般化的收入分布函数主要好处在于分析高维度商品情形下,不会使模型越来越复杂。根据相关的研究,收入I一般满足对数正态分布(Glomm&Ravikumar,1992),其概率密度函数为 收入的累积分布函数为 由式(11)得,稳态时Q*满足1-F a0+A(Q( ))=Q,代入式(11)得 函数y1单调递减,并且函数y2存在两条渐近线Q=0和Q=1。这样,在排除了y1、y2相切的特殊情况时,动态系统的均衡点一般为奇数个交点。当系统的均衡点为三个时,两端的均衡点稳定,中间的均衡点不稳定。 图3 收入分布与高斯误差函数 2.中等收入陷阱的界定:产业结构升级的视角 首先,从产业结构升级的视角来界定中等收入陷阱。参照Lin(2017),中等收入陷阱是中等收入国家经济结构无法顺利完成动态结构演化,产业不能顺利升级,其增长率低于前沿国家增长率的结果。这一定义强调经济结构的内生性特征,反映中等收入陷阱的动态意义。类似地,Ohno(2009)将发展中国家的工业化追赶分为五个阶段,他认为经济从第2阶段攀越第3阶段的阶梯时(图4所示),存在难以逾越的增长“玻璃天花板”。如果中等收入经济体的产业结构不能顺利升级,则将遭遇发展瓶颈、落入中等收入陷阱。 图4 产业升级遭遇的中等收入陷阱 为了行文方便,结合本文模型,我们将产业升级界定为Q=(Q1,Q2,...,QJ)∈[0,1]J持续地增加,可以是单个行业Qj增加的结果(产业扩张),也可以是更低等的产业往更高等的产业变迁(产业发展)所致。令A(Q)=(A1(Q1),A2(Q2),...,AJ(QJ))则实际收入I是关于生产成本A(Q)的函数:I(Q)=I(A(Q)),A(Q)和I(Q)关于Q均为递增函数。概言之,当名义收入给定时,由于产业的升级,相当于Q增加,推动了技术进步,导致A(Q)降低,这时候相当于实际收入I(Q)增加,实现了实际内生经济增长,反之亦然。注意到,这一过程与Kuznets(1973)对经济增长的定义完全一致,他认为“一个国家的经济增长,可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品能力的长期上升”。因此,可得引理I。 引理I:产业扩张或产业升级是推动经济增长的内生动力;当经济体进入中等收入阶段,若产业升级出现长期停滞,则实际收入止步不前,经济增长将陷入中等收入陷阱。 接下来,我们基于上述内涵,来论证外生的收入分配发生变化时,其与产业变迁、中等收入陷阱之间的关系。式(11)分布的均值为μ=eμ'+σ'2/2,方差为σ=(eσ'2-1)e2μ'+σ'2,即μ代表收入的均值,测度收入水平,σ代表收入的方差,测度收入差距。收入的均值μ越高,代表收入分布越靠右。而y2为关于累积收入分布的反函数,意味着μ越高时,y2越靠上,即y2处于更高的位置。收入的方差σ越高时,累积收入分布更加分散,y2则更加集中。图6显示了不同收入分配和动态系统均衡点的关系。这时,y1固定不变,y2随收入均值μ的增加逐渐向上移动。其中,、和分别对应σmin<σmid<σmax的情形,图5(a-c)分别对应μ1<μ2<μ3的情形。为简化起见,下面的讨论将经济界定为只有农业和工业两个部门。工业部门处于不发达阶段、中等发达阶段和高度发达阶段分别对应低收入阶段、中等收入阶段和高收入阶段。此时,模型的稳态可能存在多重均衡。 3.低收入阶段 当经济处于低收入阶段时,社会生产力水平较低,大多数家庭只能消费食品。根据式(4),由于家庭收入需要达到某个收入门槛,才能进入下一个等级的产品消费,从而实现产业的升级。若收入分配太平均,有能力消费工业品的家庭份额很少,导致工业品市场需求较低,进而无法通过“干中学”降低其边际成本与价格,最终造成产业升级受阻,使得经济一直处于贫困陷阱之中。这一现象如图5(a)所示。均衡点Q*既代表了产业发达程度,也代表了消费能力。Q*位于0附近,表明经济还未进入工业化阶段,有能力消费工业品的家庭极其稀有,基本属于农业社会。σmin<σmid<σmax对应的工业部门均衡累积贴现产出为Q*′<Q*″<Q*′″,即收入分配差距越大,均衡产出越高。非洲贝宁等国即属此种情形,贝宁主要生产棕榈油,经济至今仍未起飞,可认为陷入“低收入陷阱”。由此,可得命题I。 命题I:当经济处于低收入阶段时,收入分配不平等(σ越高),有利于产业升级,从而促进经济增长,跨越低收入陷阱。 命题I很好地解释了邓小平1985年提出的通过“先富带动后富”的政策思路。 4.中等收入阶段 当经济处于中等收入阶段时,社会已经进入工业化,部分家庭只消费食品,部分家庭消费食品和工业品。若收入分配太平均,由于总收入还不足以使所有家庭都消费工业品,故而有能力消费工业品的家庭份额较少;若收入分配差距过大,则财富则高度集中于少部分家庭。上述两种情况均会造成工业品的消费需求不足,进而阻碍产业升级,导致其陷入中等收入陷阱。图5(b)说明了以上问题,按照工业品均衡产出由低向高的发展路径,排除不稳定的均衡点,σmin<σmid<σmax对应的工业部门均衡累积贴现产出应为Q*′<Q*″<Q*′″,即收入分配在中间位置时,均衡产出最高。Q*′″位于1/2位置,表明经济进入工业化的中等阶段,家庭有部分能力消费工业品。然而,由于收入差距过大造成工业化出现瓶颈。东南亚的菲律宾、拉美的巴西、墨西哥等国即属于此种情形。这些国家早已步入工业化社会,但由于财富分配过于集中,使得大多数人无法实现消费需求的升级,最终导致进一步的产业升级举步维艰,难以打破增长的“玻璃天花板(glass ceiling)”,经济陷入所谓的“中等收入陷阱”。根据图6(b)结果,收入分配处于中间区域的σmid,其对应的均衡产出Q*″最大。由此,可得命题II。 命题II:当经济处于中等收入阶段时,收入分配位于中间区域(σmin<σ<σmax),形成“橄榄型社会”,有利于产业升级,从而促进经济增长。即中产阶级规模越大,经济越可能跨越中等收入陷阱。 命题II与中央提出的“以扩大中等收入群体促进产业升级”的施政策略一致。由命题II,对于中等收入经济体,收入分配位于中间区域(σmin<σ<σmax),有利于产业升级,这意味着存在最优的收入分配结构,即产业升级与收入不平等呈现先增加后减少的库兹涅茨倒U型关系。前面分析已经提到,消费升级拉动了产业升级,而产业升级又推动了技术进步,增加了实际收入,从而实现了经济增长。从而,我们得到推论I。 推论I:对于中等收入经济体,存在最优的收入分配结构,经济增长率、消费增长率和产业增长率与收入不平等呈库兹涅茨倒U型关系,中等收入经济体下的收入不平等过大可能导致其陷入中等收入陷阱。 5.高收入阶段 当经济处于现代经济增长阶段时,工业化高度发展,多数家庭可以消费工业品,但仍有少部分家庭只能消费食品。若收入分配过于集中,一部分家庭始终没有能力消费工业品,产业进一步的升级受到阻隔,从而导致经济陷入高收入陷阱。图5(c)显示上述机制。均衡点位于1附近(大大高于中间位置1/2),表明经济进入工业化高度发达的阶段,家庭有很高能力消费工业品。如典型的OECD国家,经济进入现代增长阶段。σmin<σmid<σmax对应的工业部门均衡累积贴现产出为Q*′″<Q*″<Q*′,即收入分配差距越小,均衡产出越高。由于收入分配不平等,Q*′″可以视为发达经济体中的高收入陷阱。它们虽然已是发达国家(如波兰、希腊),但其产业发展程度与前沿国家始终有一定差距,经济增长动力不足。由此,可得命题III。 命题III:当经济处于高收入阶段时,经济已经成功跨越中等收入陷阱,收入分配越平等(σ越小),形成“直方型”社会,越有利于产业升级,从而促进经济增长。 上述模型已经反映了本文的核心结论,为了使经济模型更接近于现实,下面将模型扩展为J=2和J>2两种情形。 1.情形I:J=2 这时,可以理解为经济中有农业、工业和服务业三个部门。农业部门生产食品,工业部门生产制造品,服务业提供服务产品。 动态系统为 函数y1和y2如图6(a)所示(y2形式不变,y1随产业等级而变化)。由于多重均衡的存在,经济不会自动达到最大的均衡点(假设经济的初始点为低收入阶段)。对于工业制造品Q1*,和服务产品Q2*,收入分配影响产业升级的机制同J=1时类似。对于服务产品Q2*,a0+A1(Q1*)作为常数,仅影响y1(Q2)的位置。特别地,当Q1*越大时,A(Q1*)越小,y1(Q2)的位置会越接近原点,稳态时Q2*会越大。在经济发展不同阶段下,收入分配通过促进产业升级而影响经济均衡产出的机制与基本模型一致,限于篇幅,不再赘述。 图5 收入分配与中等收入陷阱 下面考虑y1移动,即劳动生产率改善的情形。假设技术进步使得农业生产率水平提高(或食品价格下降),此时有更多的低收入家庭可以购买工业制造品,消费升级使得制造品需求增加、产量提高、价格下降,进而会有更多的家庭可以购买服务产品,最终使服务产品的供应量也有所提升。上述这一机制相当于由a0的下降所触发。a0减少可使得y1(Q1)向下移动,进而使Q1*增加,从而使y1(Q2)也向下移动,最终导致Q2*也增加。特别地,制造业和服务业劳动生产率的提高可看作Aj(·),j=1,2的降低,这一过程与农业生产率进步的机制类似。例如,商品1(工业制造品)价格的下降,导致更多高收入家庭可以购买商品2(服务品),从而触发商品2的价格下降。 2.情形II:J>2 上述机制可以进行一般性推广。设J>2,这代表经济中除了农业外,还有J个更高级的产业部门。这时,动态系统变为 这意味着越高级的产业,其边际成本越高,y1(QJ)也越高,而y2(QJ)保持不变,其产业升级的动态过程如图6(b)所示。运用相同的分析方法,可得出收入分配对于产业升级和经济增长的影响机制与命题I、II、III一致的结论。与J=2的情形类似,商品j价格的下降,导致更多高收入家庭可以购买商品j+1,从而触发商品j+1的价格下降,这又进一步促使更多低收入家庭开始购买商品j+1。这种推动产业持续升级的机制为产业升级的“涓滴效应”。 根据式(16),低等级的产业j≤i生产率的改善,将导致高等级产业生产率的改善,即y1(Qj)移动到更低的位置。这时候,产业Qj开始出现(如图6(b)所示),随着y1(Qj)的进一步移动,均衡点Qj*将位于更高的位置,促进更高级产业i的出现。从收入侧来看上述机制,收入增加,y2移动到更高的位置,其结果与生产率改善作用类似(这实际上就是工资倍增计划的一种经济学依据)。这一机制反映了消费升级的动态演进,形如飞雁。上述过程应用于中等收入经济体中,可得命题IV。 图6 产业升级的动力学机制 命题IV:对于中等收入经济体,等级更低的产业j≤i生产率的改善,将有利于更高等级产业j的升级和经济结构转型,从而跨越中等收入陷阱。 本部分试图利用跨国数据对上述结论进行一个简单的计量验证。根据本文的模型,收入分配影响中等收入陷阱的机制在于“收入分配→消费升级→产业升级→经济增长→增长陷阱(中等收入陷阱)”。中等收入陷阱本质上是中等收入经济体增长与发展的陷阱问题,经济增长停滞或十分缓慢意味着坠入陷阱。依据这一思想,本文的计量主要从经济增长的视角来加以验证,旨在论证收入分配影响产业升级,进而影响经济增长的作用机制,重点考察收入分配如何影响中等收入国家跨越中等收入陷阱的问题④。根据龚刚、魏熙晔和杨先明等(2017),中等收入陷阱是动态(相对)意义的陷阱,而静态(绝对)意义的陷阱是不存在的,世界银行关于中等收入界定的标准随时间动态调整。为了体现这一动态特征,在后文的分析中,我们将与前沿国家(如美国)进行比较。 首先,我们研究收入分配对经济增长、产业变迁和消费升级的影响。借鉴Barro(2000)、刘生龙(2009)关于收入不平等与经济增长的实证模型,建立如下的回归方程 其中,i代表经济体,为某个国家或地区;t代表时间;ε代表随机误差项。被解释变量grgdpi,t代表目标经济体人均gdp增长率;grgdpA,t为前沿国家经济增长率,引入grgdpA,t这一变量主要在于体现中等收入陷阱的动态特征。核心解释变量gini为收入分配的基尼系数,引入gini二次项主要在于考察中等收入经济体是否存在最优收入分配结构。X表示控制变量组,用以控制影响经济增长的其他因素,这与文献Mankiw et al.(1992),Barro(2000),刘生龙(2009),卢飞、刘明辉(2018)等一致。本文的控制变量分为三类:第一类为基本控制变量,包括物质资本(用资本占GDP比重表示,inv)和劳动力(用就业人口增长率表示,grpop);第二组为宏观政策变量,包括贸易政策(用出口增长率表示,grexp)和财政政策(用政府支出占GDP比重表示,govcon);第三组为生产技术变量(用全要素生产率的增长率表示技术进步率,grtfp)。 类似地,对于收入分配对产业升级和消费升级的作用,本文设定的实证模型为 其中,式(18)中的被解释变量grservi,t代表经济体产业升级速度,借鉴张彤进(2016),采用服务业产值的增长率代表产业升级;这一点与前文模型设定一致,模型将产业升级界定为Q=(Q1,Q2,...,QJ)持续增加,为了简化,这里用服务业产值的增长率作为其代理变量。式(19)中的被解释变量grconi,t代表经济体消费升级速度,类似地,模型中将消费升级界定为C=(C1,C2,...,CJ)持续增加,可用消费的增长率作为其代理变量。grservA,t为前沿国家服务业增长率;grconA,t为前沿国家消费增长率。 进一步,为验证收入分配是否通过影响产业升级,进而影响经济增长,本文以第三产业增长率为中介变量,分析收入分配对经济增长的非对称作用。本文借鉴温忠麟等(2004),运用式(20)所示的方程式进行中介效应检验。 考虑到数据的可得性,本文采用1980-2015年123个国家的数据进行了经验检验。本文的数据来源为:(1)世界银行WDI数据库,主要包括grgdp、serva、grserv、inv、govcon、grpop;(2)世界不平等数据库WIID2b,包括核心解释变量基尼系数gini;(3)Penn生产率数据库(Penn World Table),包括tfp和grtfp。表1是本文实证模型所有变量的描述性统计结果。 由于经济增长、产业变迁和消费升级存在一定程度的惯性,并且资本形成、技术进步、政府消费等变量也容易导致内生性问题,因此本文采用动态面板中的GMM方法对估计方程进行回归。其中,差分GMM将被解释变量的滞后项作为工具变量,有效解决了解释变量的内生性问题。但差分GMM会损失一部分样本信息,而且解释变量时间连续较长会减弱工具变量的有效性。因此我们又给出了系统GMM的估计结果。此方法是将被解释变量的滞后差分变量作为水平GMM的工具变量加入到差分GMM之中,然后将差分方程与水平方程作为一个方程系统进行估计,极大地提高了回归结果的有效性。此外,为消除异方差干扰,本文采用针对两步法GMM调整过的稳健标准误。作为对照,我们给出了静态面板中的固定效应模型估计结果。收入分配与经济增长、产业变迁和消费升级的回归结果如表2、表3所示。 表1 变量描述性统计 表2 收入分配与经济增长、产业变迁和消费升级的回归结果(全样本) 表2的回归结果表明,收入分配与经济增长、产业变迁和消费升级均呈现倒U型关系,并且在不同计量方法下,最优基尼系数均位于0.36-0.43之间。对于控制变量的回归结果,物质资本、出口增长率与经济增长、产业变迁和消费升级呈现显著的正相关关系;政府支出则与被解释变量呈现负相关关系;劳动人口的增长不利于人均的经济增长,但在一定程度上有助于产业变迁与消费升级。值得一提的是,劳动生产率(trtfp)的提高显著促进了经济增长,这与命题IV、龚刚等(2017)一致。表3的回归结果印证了推论I的观点,说明中等收入样本的库兹涅茨倒U型关系也非常显著,存在最优的收入分配结构。此时,不同计量方法下的最优基尼系数处于0.37-0.43之间,命题II与推论I得以验证。我们的实证结果表明,产业升级速度与消费升级速度与收入分配均呈倒U型关系(如图7所示)。这进一步支持了我们的理论模型。 表3 收入分配与经济增长、产业变迁和消费升级的回归结果(中等收入样本) 图7 消费升级、产业变迁与收入分配 表4 收入分配的中介效应模型(低收入与高收入样本) 为了进一步检验收入分配是否通过影响产业变迁,进而影响经济增长,本文以第三产业增长率为中介变量,研究收入分配对低收入国家与高收入国家经济增长的作用机制⑤,回归结果如表4所示。 表4中(1)-(3)列的数据表明,收入分配不平等,有利于低收入国家的经济增长。需要特别说明的是,上述机制存在以产业升级为中介变量的中介效应。Sobel检验中的Z统计量为1.07,大于5%显著性水平下的临界值为0.97,该中介效应在总效应中所占比例为65.79%。类似地,表4中(4)-(6)列的数据表明,与低收入国家相反,收入分配不平等,不利于高收入国家的经济增长。上述机制也存在以产业升级为中介变量的中介效应。Sobel检验中的Z统计量绝对值为1.47,大于5%显著性水平下的临界值为0.97,该中介效应在总效应中所占比例为24.06%。上述回归结果与命题I和命题III一致。 本文构建理论模型,刻画了收入分配、产业升级与中等收入陷阱的关系,并利用1980-2015年的跨国面板数据,给出了经验证据。主要发现是:(1)对于中等收入经济体,收入差距过大会通过阻断消费和产业升级的链条,成为经济增长的瓶颈,可能导致其陷入中等收入陷阱;(2)在低收入阶段,收入不平等促进经济增长,在中等收入阶段,收入不平等存在最优水平,在高收入阶段,收入不平等阻碍经济增长;(3)经济增长率、消费增长率和服务业增长率均与基尼系数呈显著的倒U型关系;(4)低等级产业劳动生产率的改善将产生“渗透效应”,促进更高等级的产业发展和经济转型,有利于跨越中等收入陷阱。 收入分配问题是当前中国经济面临的一个重要挑战,也是导致我国消费需求、结构转型和经济增长动力减缓的重要因素。收入分配格局严重失衡可能导致中等收入经济体陷入中等收入陷阱。各国发展阶段不同,收入分配对经济发展的影响路径不同,早期促进经济发展的政策在中期可能成为经济发展的制约,这时候就需要因时制宜、及时调整。 根据本文的模型,中国要想跨越中等收入陷阱,关键有两个维度:(1)收入分配。进一步缩小居民收入差距,扩大中等收入人群的比重,形成橄榄型分配格局,比如针对公务员、教师和产业工人等中、低收入群体,实施涨工资、减税等举措,通过中产阶级消费的崛起,促进产业升级。(2)技术水平。在经济进入中等收入阶段后,加强人力资本、研发(R&D)投入和知识产权保护更显重要,实施创新导向型的国家战略,有助于提高中国的生产技术,促进产业升级和经济增长。当前,中国正处于跨越中等收入陷阱的重要机遇期,经济政策能否在上述两个关键领域真正奏效,决定了我国能否进入可持续增长和高质量发展的轨道。 注释: ①2010年,中国人均收入为4560美元,首次超过4200美元的临界点而跨入“上中等收入”阶段。 ②参见Gill&Kharas(2007)。需要澄清的是,该概念并不是在媒体经常报道的2006年世界银行的《东亚经济发展报告》首次被提出。 ③习近平主席和李克强总理多次强调跨越“中等收入陷阱”问题。“十三五”规划纲要更是明确列入“努力跨越‘中等收入陷阱’,不断开拓发展新境界”。 ④Ohno(2009)和Lin(2017)等文已给出引理1的实证支持,本文重点考察命题I~IV的经验证据。 ⑤由于中等收入经济体经济增长与收入分配存在倒U型关系,不适宜采用中介效应模型,故此处样本数据仅有低收入和高收入样本数据。

(二)基本模型

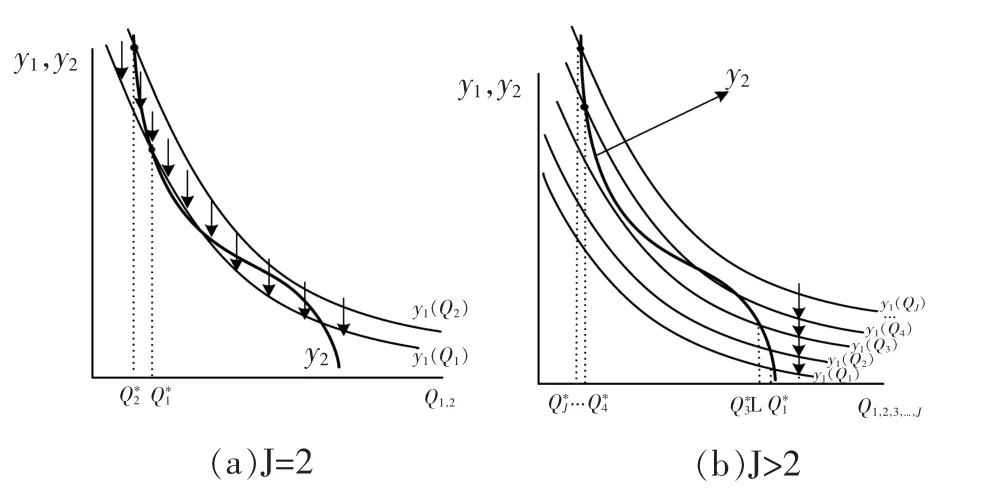

(三)扩展模型

四、实证结果

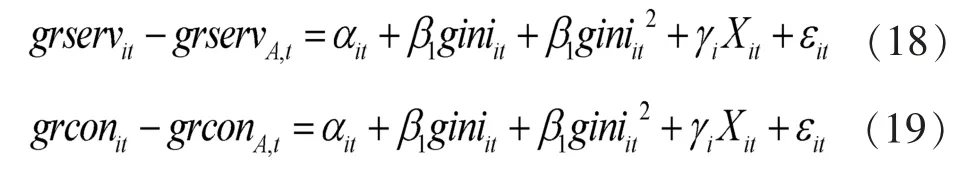

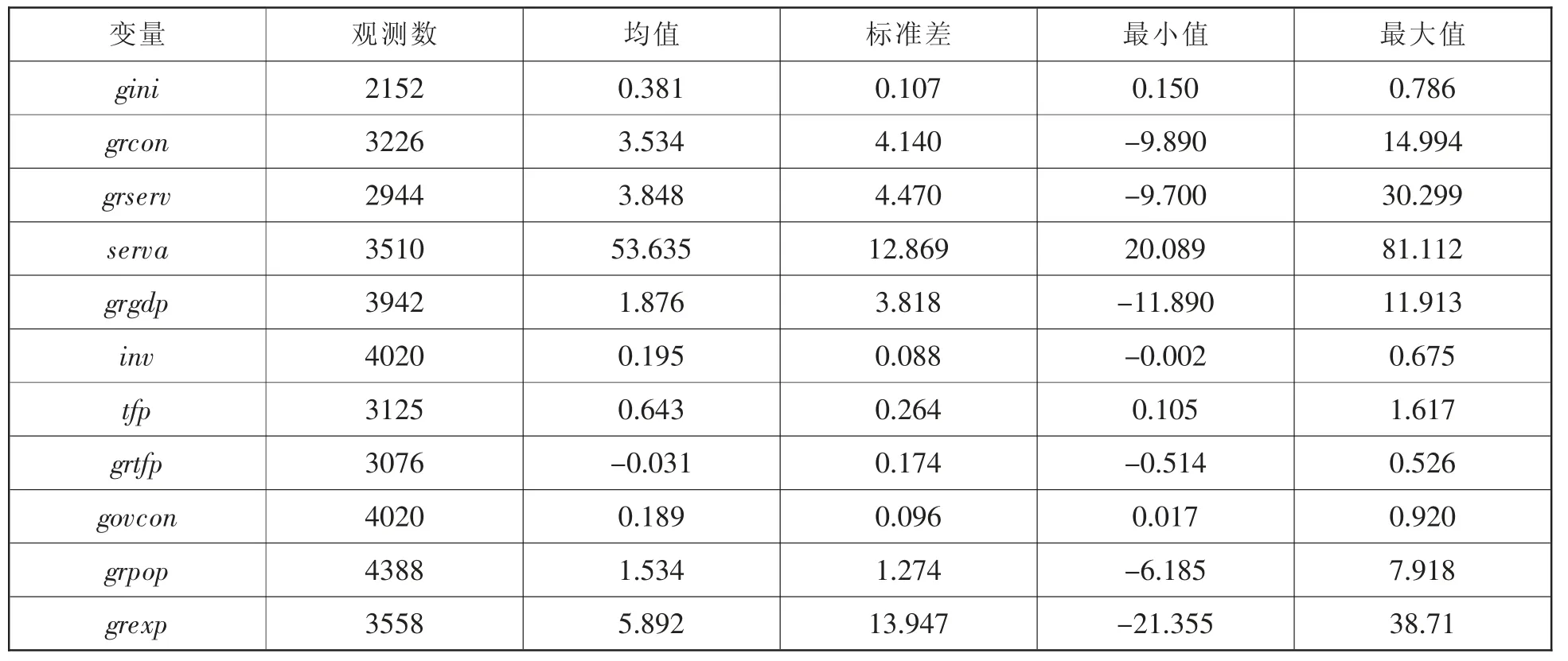

(一)计量模型与数据说明

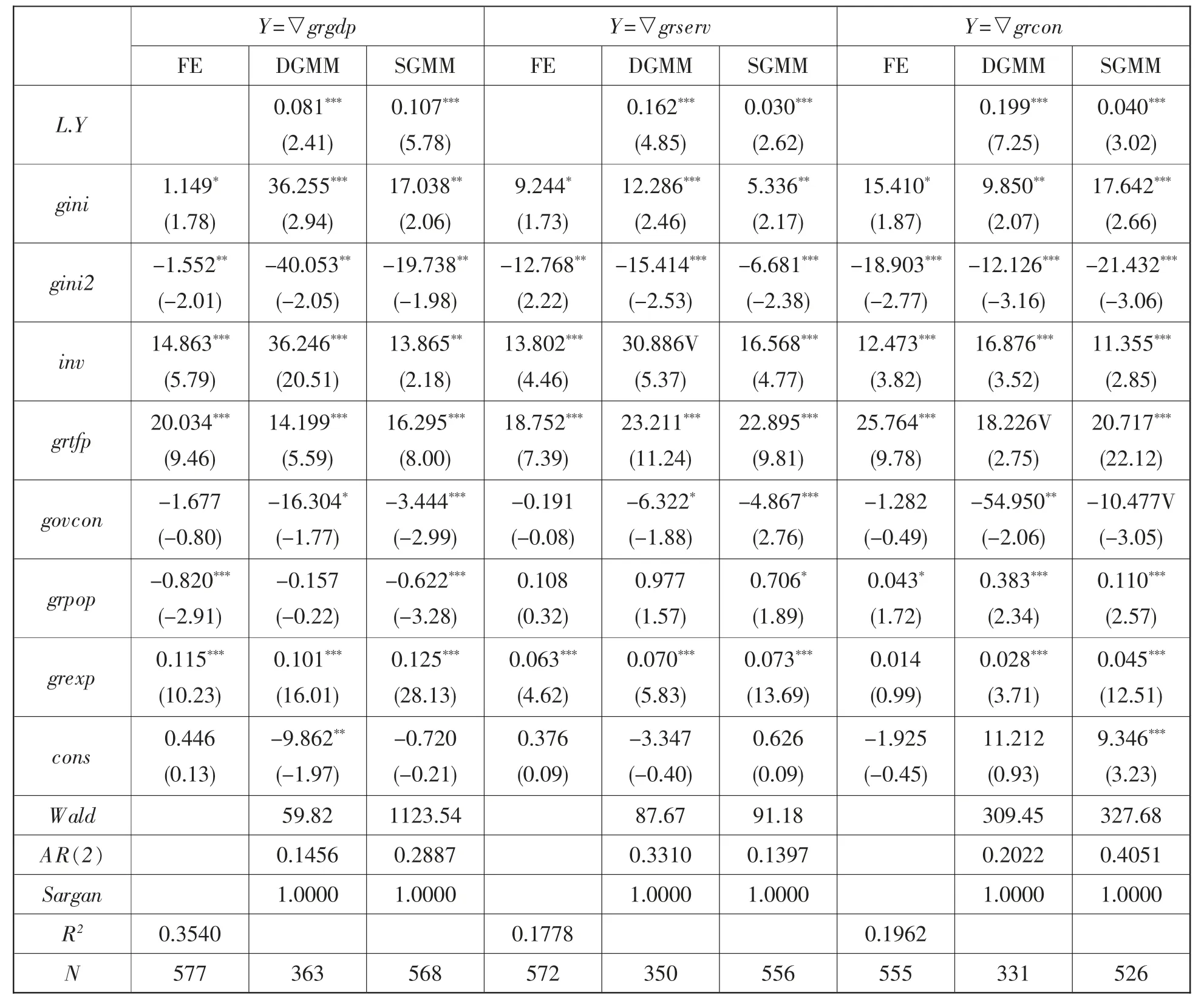

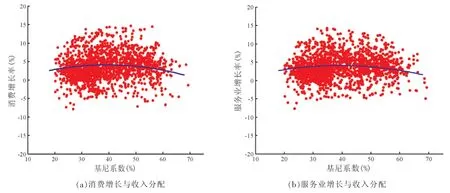

(二)计量结果与分析

五、结论性评述