中国失能老年人长期照护需求规模预测及制度建设对策研究*

雷咸胜

基于我国人口老龄化的具体国情,失能老年人的长期照护问题引起了政界和学界的高度关注,2016年以来,我国开始试点探索长期照护保险制度,关于长期照护的研究和争论也不断增多,问题集中于我国现阶段及未来到底有多少失能老年人需要照护及如何建立适合中国国情的长期照护保障制度体系[1-4]。本文主要对上述两个问题进行回应,回应前一个问题需要理顺人口老龄化与失能老年人口规模之间的逻辑关系,这就需要对中国失能老年人口规模进行预测;回应后一个问题需要理顺国际做法与中国国情之间的逻辑关系,这就需要对国际长期照护保险的经验和教训进行反思。

1. 中国失能老年人口规模预测

由于当前缺乏全国性的摸底调查数据,中国失能老年人口的真实规模尚未可知。部分学者对我国失能老年人口规模进行过预测,如朱铭来(2009)预测,2050年我国失能老年人口可达到3 331万人[5];景跃军等(2017)预测,到2054年我国失能老年人总量将达到约4 300万人[6];而胡宏伟(2015)的研究认为中国处于失能状态的老年人在2050年将达到2.19亿人[7]。由此可见,当前关于失能老年人的预测存在较大差异。

1.1 未来中国老年人口的变化数据

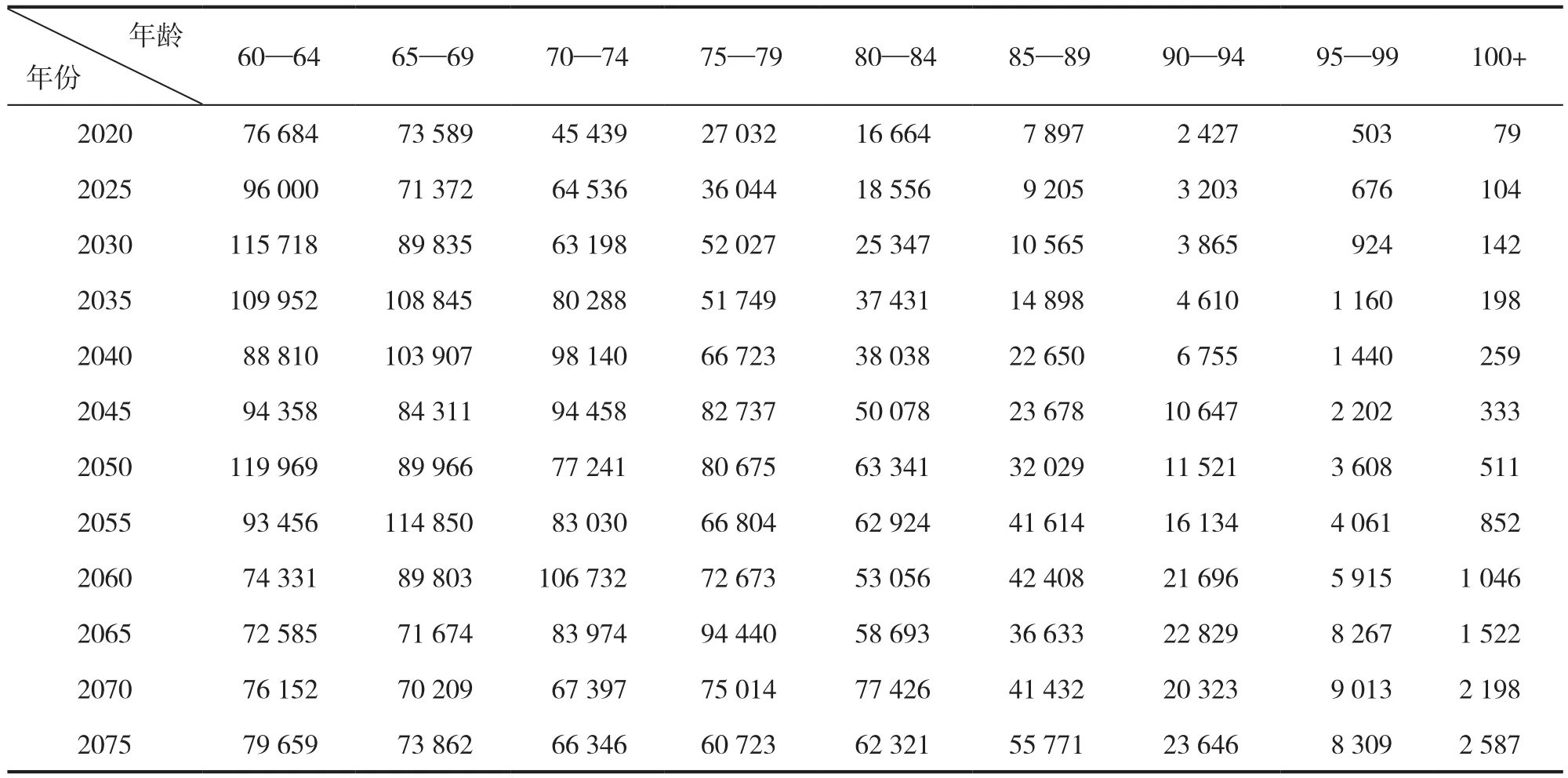

本文选取联合国经济与社会事务部公布的《世界人口展望》2017年修订版报告(World Population Prospects: The 2017 Revision)中关于中国老年人口的预测数据和第六次人口普查中老年人失能率为测算基数,预测2020—2100年中国失能老年人口规模的变动情况。《世界人口展望》2017年修订版报告依据出生率和死亡率预测了中国在2020—2100年老年人口各个年龄段的变动情况,分为高、中、低三个方案,表1是中方案下2020—2100年我国60岁及以上人口的变动情况。

表 1 中方案下中国2020—2100年60岁及以上人口的变动情况(单位:千人)

续表

1.2 中国老年人失能率的数据

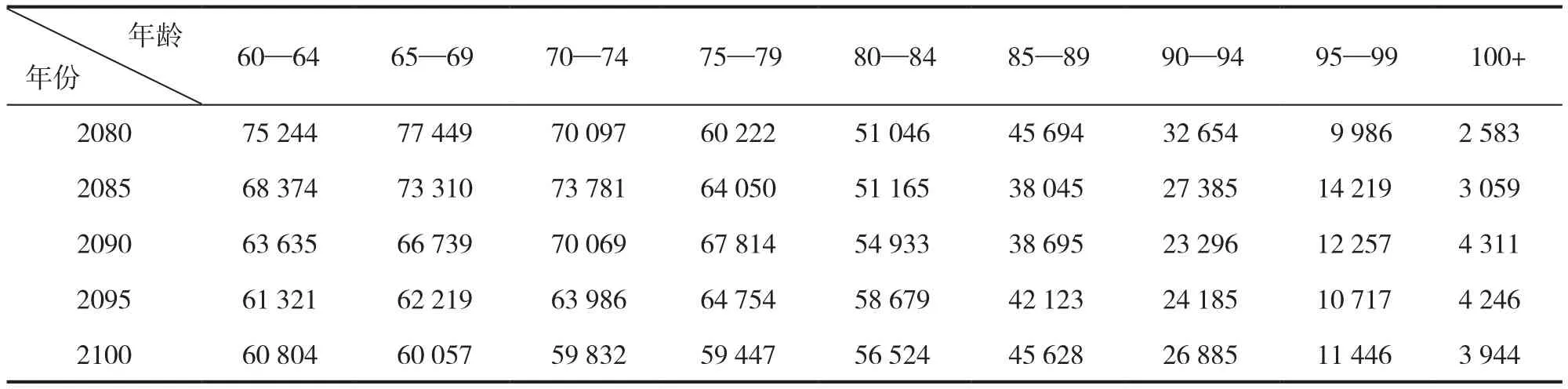

关于老年人口的失能率,中国老年健康影响因素跟踪调查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,简称“CLHLS”)、中国健康与养老调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,简称“CHARLS”)和中国城乡老年人口状况跟踪调查(Sample Survey of the Aged Population in Urban/Rural China,简称“SSAPUR”)三项调查数据中都有老年人口失能率的数据[8],CLHLS和CHARLS的数据基本一致,SSAPUR数据显示的轻度失能人口偏高,中重度失能人口相对偏低,具体情况如表2所示。

表 2 三项调查数据中老年人口失能率情况

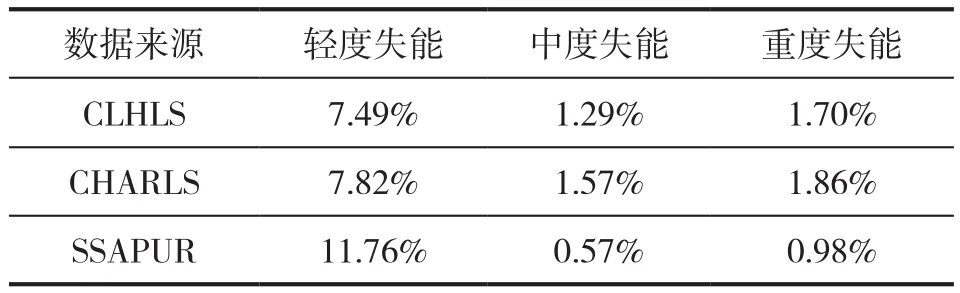

第六次人口普查(以下简称“六普”)中主要将老年人生活不能自理的数据作为老年人口失能率的来源,而且包括老年人各个年龄段的失能率,如表3所示,年龄越大,其失能的概率就越大,60岁及以上老人的总体失能率为2.9%。对比前面三项调查数据的结果可以发现,第六次人口普查中老年人口的失能率与前三项结果中的中度和重度老年人口的失能率接近。

表3 第六次人口普查我国老年人各年龄段的失能率情况

依据上述数据对我国未来失能老年人口规模进行预测。在失能率方面,上述四项调研中关于老年人口失能率的数据存在差异,由于CLHLS的调研对象是65岁及以上的老人,而其他三项均是针对60岁及以上的老人群体,所以下文主要利用60岁以上人口失能率进行预测。在老年人口规模的选取上,由于联合国预测的数据包括高、中、低三种方案,本研究主要基于中方案下的老年人口数据作为基础数据预测。在此需要说明的是,理想状态下失能老年人口规模预测需要未来老年人口的动态数据与老年失能率的动态数据进行匹配,当前老年人口规模预测已经具备了较为科学和合理的方法,关于中国老年失能率的预测却很难。由于前期缺乏全国性的失能人口的摸底调查,各项调研数据中关于失能标准的界定存在差异,现阶段的失能老年人总数尚且存在争议;随着医学技术的进步和人工智能的发展,当前失能标准或许在未来也会变化,未来老年人口的失能率变化是未知的,所以本研究只能采用静态的失能率进行预测。

1.3 未来中国失能老年人口预测结果

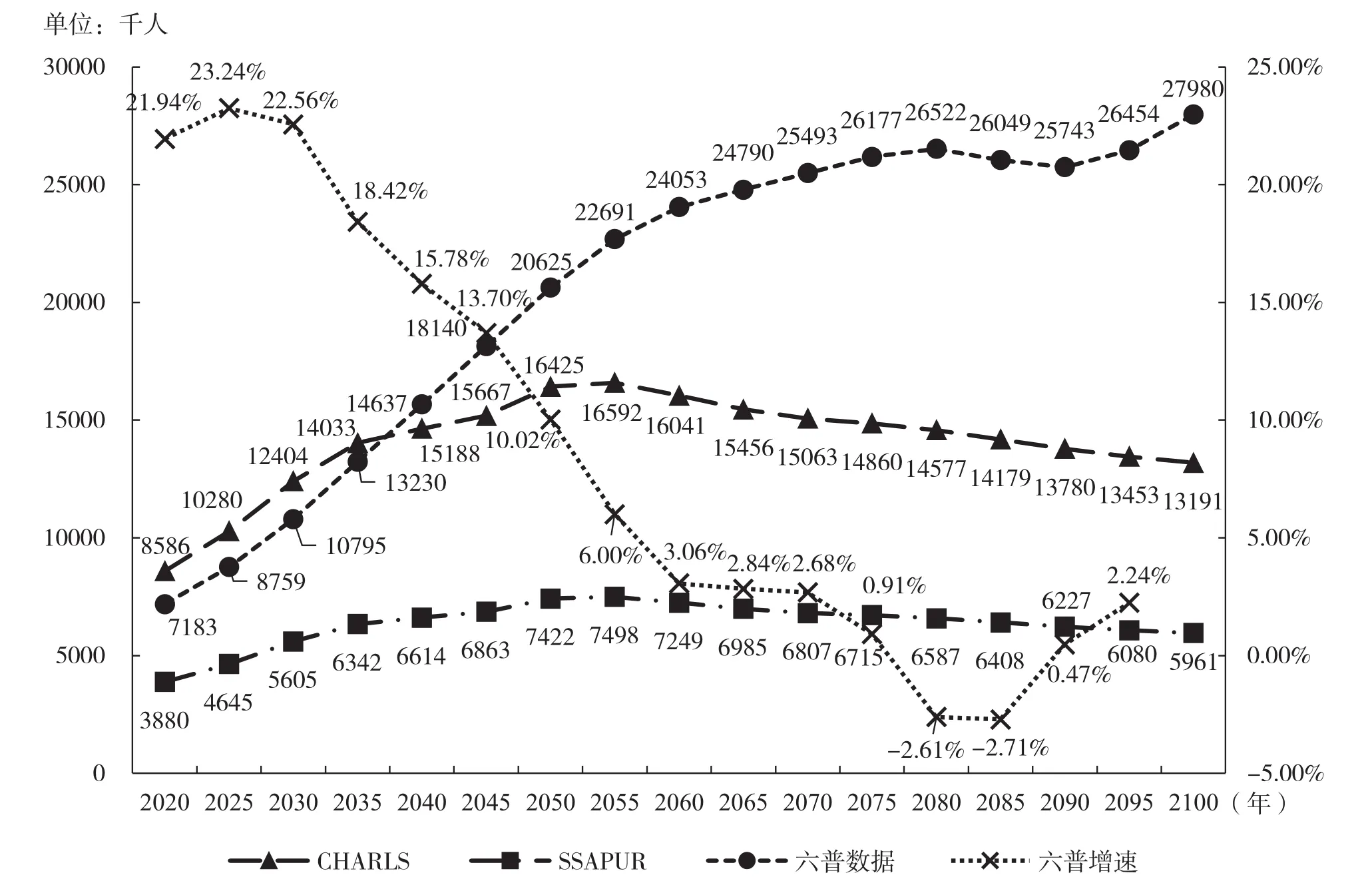

基于上述考虑,可得出2020—2100年不同失能率水平下我国失能老年人口规模的变化情况,如图1所示。在未来,三种失能率下失能老年人口总规模的变化趋势都是先增加后趋缓。在CHARLS和SSAPUR的失能率下,2020年我国中度和重度失能老年人人口数分别达到858万和388万,到2055年达到峰值,分别有1659万和724万。而在六普的失能率下,2020年我国中度和重度失能老年人人口数达到718万,2055年失能总数将达到2269万。对比上述结果,由于CHARLS和SSAPUR中的失能率未能涉及不同年龄群体间的差异,一般情况下,高龄老人的失能率会高于低龄老人的失能率,把所有年龄段老人的失能率放在一起考虑会明显低估现实情况;相对另外两个而言,六普分年龄段的失能率数据就显得更加科学和严谨。总之,在人口老龄化的背景下,未来的失能老年人口并非是不断增多的,当前诸多研究认为,未来失能人口会不断增多的观点是值得商榷的;图1中给出了六普失能率下失能老年人的增速情况,即使总体规模在增多,但是增速却在下降的。

图1 不同失能率水平下2020—2100年我国失能老年人口变化及六普失能人口增速图

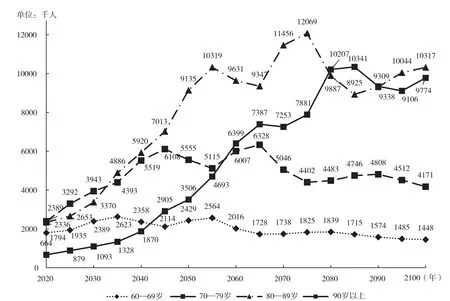

利用六普的数据来分析不同年龄段的失能老年人口在2020—2100年之间的分布情况,如图2所示,失能老年人口逐渐趋于高龄化,尤其集中在80岁及以上的老年群体。因此,未来以60岁或65岁作为标准来界定的老龄化程度与失能老年人的规模之间没有直接的关联,也就是人口老龄化下并不是所有的老人都需要照护服务,当前诸多研究夸大了实际需求[9]。综上,中国失能老年人口的增速从2030年开始下降,失能老年人口的总体规模在2050年之后趋于平稳,在2080年之后会有所回落;而且未来失能老年人逐渐趋向于高龄化。因此,简单地说人口老龄化会引起失能老年人不断增多是不严谨的,这既与我国未来失能老年人规模的变化不一致,也与当前倡导的健康老龄化理念不相符合。如果我们对未来老年人失能规模不能准确的认识和作出判断,将会直接影响我国长期照护保障制度的整体安排和规划,如当前诸多研究呼吁在失能人数不断增加的情况下要积极推进长期照护保险制度,然而在没有真正弄清楚未来失能规模的情况下就“人云亦云”,往往不利于政策的科学性和合理性。

图2 2020—2100年我国失能老年人口不同年龄段的分布情况

2.长期照护的国际经验反思

国际上,德国、卢森堡、日本等国家相应建立了长期照护保险制度,当前一些研究认为我国应该吸取国外的经验建立长期照护保险制度。然而,长期照护保险的国际教训多于经验,特别是未进入深度老龄化的国家尚有很多未知因素有待观察[10]。任何社会保障制度的建立都是基于一定的政治、经济、社会或文化背景的,也就是说,在比较国际制度的时候需要对比各国的初始条件;同时,也要注重分析制度产生的影响,不能只看制度建立本身而忽视制度的社会效应。总结国外长期照护保险的发展历程,可以得出如下几个方面的结论。

2.1 长期照护保险制度需要与一定的经济发展水平相适应

国外创立长期照护保险制度的国家大多基于有利的经济环境,往往经济发展水平处于上升状态或人均GDP处于世界前列。荷兰于1968年创立了长期照护保险制度,1960年到1973年荷兰的年均GDP增速3%以上,1968年人均GDP为2185美元,当年排名世界第16位;以色列于1988年建立了长期照护保险制度,1950 —1972年以色列的GDP增速达到9.9%的水平,1988年人均GDP为11273美元,当时处于世界第30名;德国于1995年开始实施长期照护保险制度,1980—1990年德国的GDP增速2.2%,经济发展迅速,1995年人均GDP为31729美元,当年处于世界第9名。卢森堡在1999年开始实施长期照护保险制度,1991年到1998年卢森堡的GDP一直处于上升的态势,1999年人均GDP为51654美元,当时处于世界第4名;日本于2000年开始正式推行长期照护保险制度,21世纪初期,日本经济虽然不景气,但是2000年的人均GDP为38532美元,当时位列世界第6。法国的长期照护保险于2001年实施,1997—2001年法国的GDP增速在2%—3.9%,2001年人均GDP为22527美元,当年处于世界第25名[11]。反观我国,当前经济发展正处于下行趋势,社会保险费率也处于阶段性降低的时期,而且人均GDP世界排名目前处于70多位,这与国外创立长期照护保险制度的初始条件存在较大的差异,因此现阶段实施长期照护保险制度需要秉持审慎的态度。

2.2 照护服务成本的快速增长造成严重的财政负担

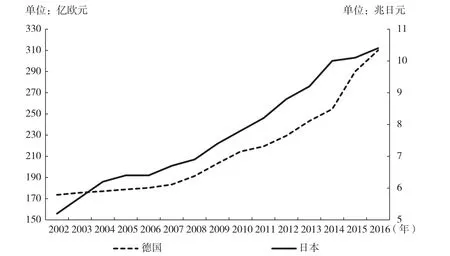

随着部分国家建立长期照护保险制度,参保群体不断增多,这让更多的失能人员获得长期照护服务的同时也给国家带来了不断增长的照护支出。如图3所示,德国和日本长期照护保险的支出不断上升,德国从2002年的173.6亿欧元增长到2016年的310亿欧元,日本从2002年的5.2兆日元增长到2016年的10.4兆日元,给政府带来了巨大的财政压力[12-13]。

而且,长期照护服务呈现巨大的成本病问题,如有研究对日本的医疗服务成本和长期照护成本进行预测,认为长期照护成本的增长速度未来将远远的高于医疗服务成本的增长速度,而日本2003—2007年长期照护成本的增长率就已高达26.4%[14]。也有研究利用美国全国护理家庭调整调查(National Nursing Home Survey)数据分析得出私人养老院价格每年增长7.5%,从1977年的8 645美元增加到2004年的60 249美元[15]。由于初级的照护服务属于劳动密集型产业,因此需要大量的人力成本投入,如有研究分析了马萨诸塞州1965—1969年的175家养老机构的数据,发现护理成本在养老机构总成本中的占比最大,平均比例约在35.6%;而医师工资和医疗支出、娱乐和康复支出加起来平均仅占总成本的5%[16]。更有甚者认为,在护理机构的运营成本中,人工成本的投入解释了总成本的88%左右[17]。因此,国外长期照护服务的成本增长以及给财政带来的压力必须引起我们的警觉。

图3 2002—2016年德国和日本长期照护保险支出情况

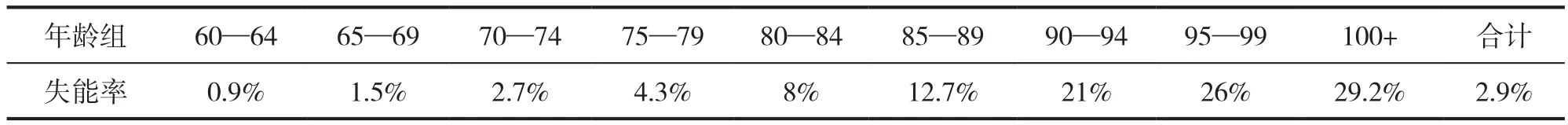

2.3 各国从注重机构照护逐渐转向注重家庭照护

由于机构照护产生的巨额成本,各国在照护服务递送上逐渐从注重机构照护向注重家庭照护转变。图4是部分OECD国家2015年政府和强制性长期照护支出占GDP的比重,荷兰的长期照护费用占GDP的比重达到3.67%,而匈牙利、爱沙尼亚和波兰等国的长期照护费用占GDP的比重在0.5%以下,其中有部分是人口结构的差异,但是大部分是因为匈牙利等国家重视家庭照护而造成的差异[18]。

同时,家庭照护在长期照护中的作用也逐渐被部分国家所接受。如美国1996年长期照护的总支出为518亿美元,其中机构照护支出407亿美元,占总支出的79%,居家和社区照护支出111亿美元,占总支出的21%;而到2006年,在总计993亿美元长期照护总支出中,机构照护支出602亿美元,占比下降到61%,居家照护和社区照护的占比上升到39%[19]。对于老年人自身而言,由于他们对长期生活的家庭环境更熟悉,所以更倾向于选择在家接受照护,而不愿意被安置在机构中[20]。诸多研究也倡导家庭应该在照护中发挥中流砥柱的作用[21],不能过多地把照护需求外溢给社会和政府,照护服务的供给需要多方主体共同参与。

3.完善中国长期照护保障制度的建议

3.1 建立多层次长期照护保障制度

当前,我国长期照护保障制度建设已经进入政府议程之列。2016年,习近平总书记在中央政治局第三十二次集体学习时指出:“要建立老年人状况统计调查和发布制度、相关保险和福利及救助相衔接的长期照护保障制度。”现阶段如何推进长期照护保障制度成为政界和学界关注的焦点,一般长期照护保险制度是针对全体居民的,具有强制性,在缴费年龄上有不同的规定,资金来源于多方筹资,尤其是以个人和企业等责任主体的缴费为主,在待遇上依据缴费和失能等级差异享受不同的照护服务。长期照护福利制度属于普惠型制度,资金来源于多方力量的资金捐赠和政府财政资助,只要满足条件的失能人员都能享受,属于高福利性质的制度安排。长期照护救助制度主要针对失能群体中的弱势群体,家庭照护缺失的同时经济条件无力购买维持生存所需的基本照护服务,资金主要来源于中央政府和地方政府的财政转移,在待遇上仅能满足其最基本的照护需求。

3.2 分阶段推进长期照护制度

依据前文老年人口失能规模预测和对国外经验的反思,本文认为,长期照护保障政策的制定应该抓住不同时期的主要矛盾,可考虑分阶段推进:第一阶段为2020—2030年,以建立长期照护救助制度为主,同时有条件的地区可以探索长期照护保险制度。第二阶段为2030—2050年,长期照护救助制度已经逐渐成熟,老年失能人数的增速开始下降,全国范围内逐步推开长期照护保险制度;有条件的地区可以整合高龄津贴、残疾人福利等资源,探索长期照护福利制度。第三阶段为2050—2080年,该时期我国的老年失能人口规模已经平稳,失能老年人逐渐高龄化,长期照护保险制度已经全面推开和成熟,高龄照护福利制度也得到快速推进。至此,形成包括长期照护救助、长期照护保险和高龄照护福利在内的多层次长期照护保障制度体系。

3.3 现阶段优先发展长期照护救助制度

当前我国经济发展处于放缓时期,企业的负担较重,在降低企业税费的大背景下不利于全面建立社会保险性质的长期照护制度;而当前长期照护保险试点地区是从医保中划转基金来充实长护险,这种做法并非适合所有的地区,尤其是那些医保基金本身就很吃紧的统筹地区。并且当前我国长期照护服务市场存在照护服务短缺或服务不完善等问题,一些试点地区出现了有钱也难以购买到服务的问题。因此,本文认为,现阶段我国应该优先发展长期照护救助制度,集中解决那些家庭照护服务供给能力弱且收入水平低的群体;有条件的地区可探索长期照护保险制度。当前正处于前文所述第一阶段,可以采取如下措施推进。

第一,尽快制定全国统一的失能鉴定标准体系。当前我国尚未形成统一的失能鉴定标准,试点地区也是采取各自的鉴定标准,这就为未来制度的统一埋下了隐患。而且由于鉴定标准不统一,无法获取准确真实的失能人员数据,地区差异化的标准也会导致一些不公平问题。所以,需要在国家层面启动失能标准的制定工作,结合国外失能标准设定和国内试点地区的经验,形成一套符合国情民意的失能鉴定标准体系。

第二,优先建立长期照护救助制度。长期照护救助制度是针对那些家庭照护服务供给能力不足,而且经济上无力购买照护服务的失能群体,这部分群体目前恰恰是最需要长期照护服务的群体。救助的资金来源于中央政府和地方政府的财政补助,严格按照家庭照护服务能力和经济购买能力来核定需要救助的失能者,当前应该集中解决那些家庭照顾缺失和无能力购买服务的重度失能群体。政府可以对需要救助的对象发放照护服务券,树立“补需方”的理念,一方面有利于满足失能者多样的需求,另一方面也利于培育照护服务市场的发展。

第三,积极维护家庭照护的作用。古今中外,家庭照护不仅在失能老年人照护中发挥着重要作用,而且可以大大节约社会成本。当前公共政策制定可以积极地维护家庭的作用,如出台合理的护理假,允许家庭有需要长期照护情况的人员有适量的假期;也可以对提供家庭照护的成员提供一定的补助,像一些无业人员在家提供照护服务的可以获取相应的财政补助等。

第四,有条件的地区探索长期照护保险制度。社会保险制度需要多方的责任分担,建立新长护险需要良好社会经济环境的支持,当前大规模推开长期照护保险制度不具备可行的现实条件。在筹资端,探索地区可以尽量实现独立筹资;如若不行,医保基金充实的,也可以暂时从医保基金划转,但是需要通盘考虑法律规定和基金可持续等多方面因素。在待遇方面应坚持保障适度的原则,量力而行。同时需要做好失能标准界定、照护服务市场培育等配套措施的跟进。