武汉音乐学院图书馆特色音乐古籍资源的调查与研究

夏笑吟

前 言

古籍资源因其稀缺性和不可再生性,其保护和利用长期以来一直是图书馆界重点关注的课题。古籍保护迫在眉睫,而保护的第一步则需要先对古籍资源的数量、种类、版本等进行系统地梳理。2007年国务院办公厅颁布《关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国发办[2007]6号),提出在“保护为主,抢救第一,合理使用,加强管理”方针的指导下,大力实施“中华古籍保护计划”①谢琳:《2015年全国高校图书馆古籍工作情况调查报告》,《大学图书馆学报》2016年第5期,第51-53页。。为推动“十三五”期间实现中华古籍保护计划之古籍普查工作基本完成的目标,中国古籍保护协会于2017年组织发起了“中华古籍普查志愿服务行动·湖北”活动,以湖北省图书馆(湖北省古籍保护中心)、湖北省古籍保护协会为牵头单位,以高校大学生志愿者为主力军,开始了对全省地、区、市各级图书馆及部分高校馆进行古籍登记普查。

高校图书馆作为校园文化的载体,肩负着古籍资源的保护与利用、优秀文化的传承与发扬的责任使命。武汉音乐学院图书馆也积极加入到湖北省古籍普查、保护的志愿行动中。参与此次普查行动的所有馆员以图书馆学为学科背景,均完成了湖北省图书馆举办的为期一周的古籍普查培训,这些准备工作为此次调查数据的专业性和有效性提供了有力保证。此次行动旨在为音乐院校图书馆古籍保护,尤其是特色古乐书和古琴谱的保护和利用争取更多的社会关注和政策支持。

一、调查概况

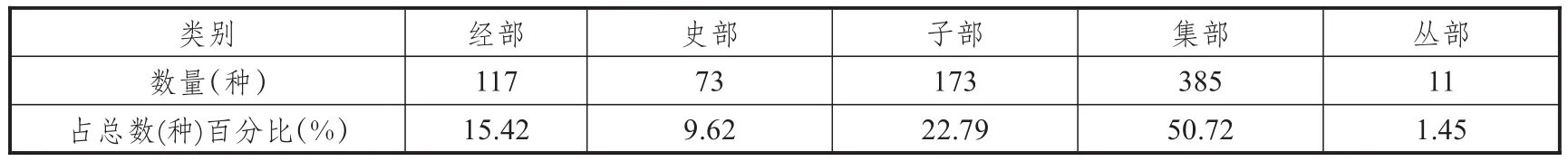

按照古籍普遍性定义,即“古籍文献一般是指1912年前以中国古典装帧形式书写或印刷的、反映我国古代文化的各类书籍”②赵晓丹:《辽宁省高校图书馆古籍保护现状及其问题分析》,《图书馆学刊》2014年第9期,第30-32页。,故本次普查的范围本应缩小至民国元年以前的线装书。但鉴于我馆收藏的不少民国时期线装乐书乐谱对音乐学、作曲等相关专业有着巨大的学术意义,馆员们在对古文献进行整理时也囊括了我馆所有民国时期,甚至部分解放后相关的线装书,在省馆古籍专家的指导下,对所有从古代至民国间的古文献从数量(函数、册数、种数)、类别、著者、版本等方面进行了全面、系统地梳理,共计清理了759种、5625册古文献。详细类别及年代统计数据分别如表1、表2所示。

表1 武汉音乐学院图书馆古籍文献类别的数量分布

从表1可见,在普查的这759种文献中,集部的数量最多,已超过总量的一半,子部的数量则次之,经部和史部的文献数量居于其后,丛部的文献数量较少。究其原因,与普查人员将从属于《四库珍本初集》《四库备要》《四部丛刊》等的文献提出来,单独进行分析著录的方式有关。

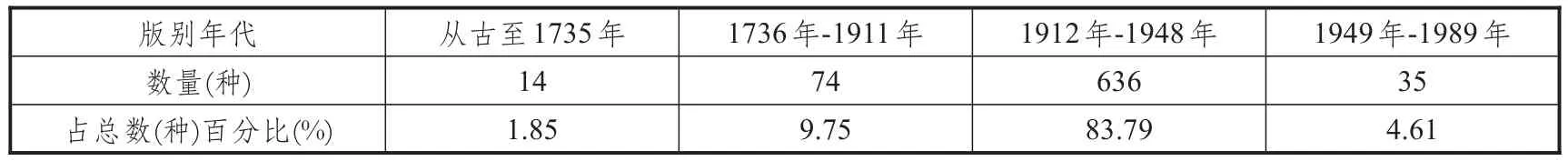

表2 武汉音乐学院图书馆古籍文献版别年代的数量分布

表2统计分析了普查古籍文献版别年代的数量分布。笔者将普查的古籍版别年代分布作如此划分,主要有以下几个原因:其一,按照上文提到的古籍一般性概念,判别这些线装书是否为古籍的时间下限为1912年,因此馆员们以1912年为限,将普查对象分成了古籍和非古籍两大类。其二,同一古籍是否能称之为善本,不同收藏者有不同的标准。但随着时间的推移,善本的定义年代界限也日益后移。民国时期,明刻本渐渐进入旧刻行列,本世纪中期以后,善本的内涵也比原来更扩大了,许多学者对善本的概念不断总结归纳,最后形成了现在通用的善本“三性”“九条”说。善本的时代下限,现在一般确定在清乾隆元年(1736)。乾隆以前刻本全都变成了善本,甚至无论残缺多少,有无错讹,均以年代划界。因此馆员们在第一次分类的基础上又以1736年为界,分成了善本和非善本类古籍。其中,根据善本的“三性”“九条”之说,在探究了其学术研究价值的前提下,馆员们将普查中的这样两种也划分到善本一类,他们分别是:《小忽雷传奇》《琴学杂钞》。其三,因我馆收录的相当部分民国时期的线装书在装帧、印刷、排版上都严格参照了民国以前的古籍文献,并且大部分都具有重大的音乐学、琴学研究价值,如《五知斋琴谱》《集成曲谱》《琴学丛书》等,与解放后的音乐相关的线装书在学术意义上有着一定程度上的差别,所以以1949年为界,进行了第三次类分。

而从表2中的数据可以看出,我馆大量的线装书主要集中在民国时期,但也不乏古籍善本,如民国铅印本《琴学(二卷)》、民国元年(1912)石印本《泉南指谱重编(不分卷)》、民国九年(1920)香港东华石印局影印本《琴学新编》等。笔者认为,并不能单纯从数量分布情况来判断哪个时期的古文献对于音乐院校图书馆具有较大的收藏和学术价值,具体情况还要结合每一时期音乐相关古籍的占比以及涉及到的专业内容来分析。

二、特色音乐古籍数据分析

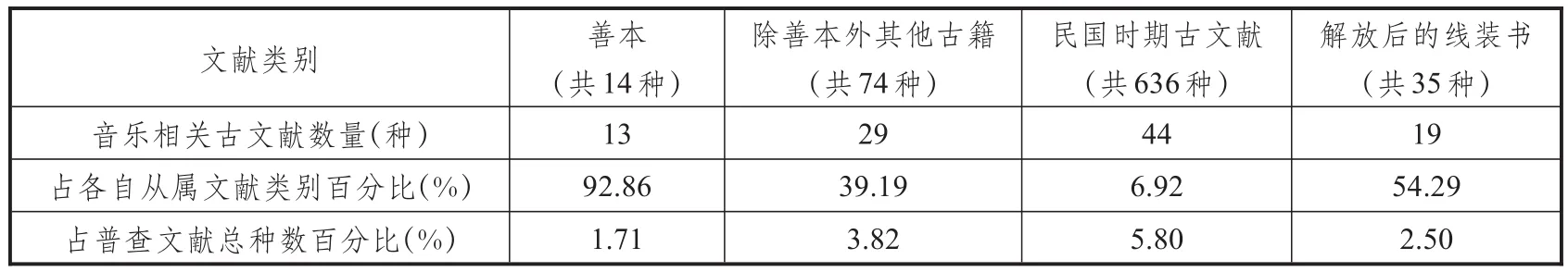

(一)数量分布特点

对于音乐院校图书馆来说,要想通过对这些资源的调查分析、保护利用来挖掘更大的学术价值,更好地服务于音乐院校的学科建设,仅仅分析此次普查数据中的古文献在类别以及年代上的分布是远远不够的,还需要将音乐相关的古琴谱、戏曲谱、乐律专著及其他古乐书的统计数据提炼出来作具体分析(见表3)。

表3 武汉音乐学院图书馆音乐类古文献的分布情况

从表3中可知,在我馆收录的特色善本中,除了一种属于集部的别集类,其他14种均为音乐学科相关的古籍,如明万历二十四年(1596)郑潘刻本《乐律全书(十五种四十八卷)》、清康熙三十年(1691)刻本《德音堂琴谱(十卷)》、清康熙三十一年(1692)松弛馆刻本《琴谱析微(六卷指法二卷)》、清康熙间(1662-1722)刻本《笠翁十种曲(二十卷)》和大还阁刻本《大还阁琴谱(六卷)溪山琴况(一卷)万峰阁指法闭笺(一卷)》、清雍正八年(1730)芥子园刻本《笠翁一家言(五种十六卷)》、清乾隆八年(1743)知不足斋重刻陆钟辉本《姜白石集(七卷)》等。这说明本馆所藏的早期善本文献,多属音乐类古籍善本,这在音乐院校图书馆中实属难得;与此同时,在非善本类的古籍中,我馆还藏有28种音乐专业相关古文献。综合之前数据不难得出,在整个古籍数量占比分布上,音乐特色古文献已经高达47.73%,几乎达到一半的数量,这的确要得益于我馆历届前辈们对古乐书的潜心收藏和细心保护,才能让我等后辈有幸传承到这些珍贵的音乐专业史料。

民国时期的音乐类文献虽年代不及古籍善本久远,但其研究价值也不容小视。观其数量也已超过古籍中音乐类文献。随着图书馆收藏意识的加强,解放后对于各种古乐书的整理、研究纷纷出现,我馆有意识地收录了一些有学术研究意义的线装书,以作为对前期收录古籍善本的一个补充和延续,所以在数量上求精不求多,仅收入了19种,如清宣统三年至民国十四年(1911-1925)宁远杨氏舞胎仙馆刻本《琴学丛书(三十二卷)》、民国二十年(1931)上海商务印书馆影印本《集成曲谱(四集三十二卷)》、清末民初顾葆忱抄本《徽音雅集(十种)》(孤本)等,都是具有代表性学术价值的珍本资源。

但反观这几类的音乐特藏所占普查总数的比例,又是微乎其微的。可见,在图书馆发展过程中,特意收藏与音乐相关的古文献并非易事,除了要进行版别年代的鉴定,还要对其内容进行筛选,以求最后能留下百年难得的珍品孤本。因此我们现在得见的这些线装文献,无论出版年代早晚、又从属于哪种类别都应该好好保护。

(二)类别分布特点

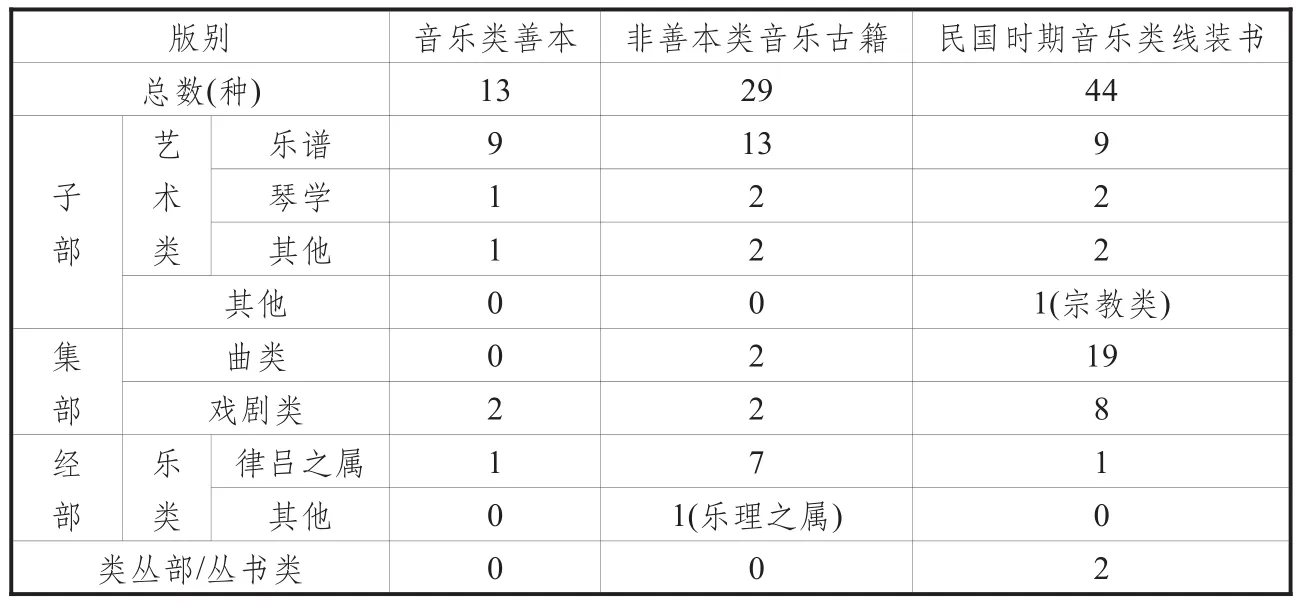

馆员们在普查中发现,音乐类古文献在经、史、子、集、丛部中分布不均,不同时期又呈现各自不同特点(具体情况见表4)。因解放后时期的音乐类线装书超出古籍定义的时间下限,完全不能被评定为古籍,且考究其学术和收藏价值又远不及民国时期甚至更早的线装书,故此处不对其进行具体的数据剖析。

根据表4中统计的数据,我们可以得出以下结论:

1.我馆收藏的所有音乐类古籍主要集中在子部艺术类下分的乐谱一族中,且多为琴谱,琴学一类也有所涉及,这也是我馆馆藏音乐专业古籍的一大特色。其中尤为值得一提的是明朱载堉撰写的《乐律全书》。该书为明万历二十四年刻本,版本珍贵,汇集了十五种著作,共四十八卷,是史上著名的乐舞律历类书。该书最有价值的部分,是《律吕精义》内、外两篇,提出了“新法密率”。“新法密率”的提出,在理论上解决了历代在旋宫问题上存在的矛盾,在音乐史上最早用等级比数音律系统阐明了十二平均律原理,而西方威尔克迈斯特《音乐的调和律》成于1691年,比朱氏“新法密率”的提出要晚一百年左右。《乐律全书》还收录了不少乐谱,例如用工尺记谱的《豆叶黄》《金字经》等曲,对研究明代民间音乐有一定参考价值。此外,明杨抡编辑的《琴谱合璧》,为明万历三十七年(1609)文林阁唐锦池刻本,收录了《太古遗音》《伯牙心法》两书共55种曲子,作为明刻善本,具有珍贵的文献价值。另还有清康熙年间的刻本《松风阁琴谱》《德音堂琴谱》《蓼怀堂琴谱》《琴谱析微》《笠翁十种曲》《大还阁琴譜》,清雍正年间的刻本《五知斋琴谱》等。

2.民国时期的音乐类线装书则兼顾子部和集部,且多分布在集部的曲类,多与戏剧戏曲相关,在子部的分布中依然以乐谱为主,但也不乏其他乐书。此外,明显与民国时期以前收录有所不同的是,民国时期还藏有琴学丛书,数量虽少,但却因其弥足珍贵,已被专家鉴定为三级文物。其中较为罕见的是清末明初的《徽音雅集》。它的编写者顾葆忱抄录了十一种古琴谱和一部不全的乐律学著作。这部大型的手抄本称得上是一部举世罕见的、带集成性质的古琴谱集,抄写工程浩大,收录种类较多,其中不乏极有价值的善本或孤本,值得进一步研究。

表4 武汉音乐学院图书馆音乐类线装书(除解放后)类别分布

三、古籍普查中的问题和困难

(一)古籍损毁严重

武汉地处华中地区,夏季闷热,每逢梅雨季节,气候潮湿,本就不利于古籍存放。加之先前经费不足,古籍保护意识不强,馆里并未设有专门存放古籍文献的书库,进而导致古籍纸张酸化老化现象严重,甚至在此次普查中,仍然可见书虫啃噬纸张。许多受损古籍缺页缺册,且常用来鉴定版别年代的关键部分因粘连严重而无法查阅,进而导致无法登记入库,损失巨大。

(二)人力配备不足

在此之前,我馆并没有长期从事古籍工作的专职人员。而这次普查时间短、任务重,只有两位馆员能够参与,且参与的同时还要兼顾其他工作,21天的时间里需要完成五千多册线装书的清理、分类、著录,困难重重。

人员数量上的不足只是一方面,另一方面是参与古籍普查工作的馆员在知识储备上也没有音乐相关学科背景作支撑,仅凭日常工作中累积的经验来判断这些古文献中涉及音乐特色的部分,难免产生偏差。

(三)内容分析细化不足

由于时间的仓促,人力配备不足,这些古籍我们虽都有收录,但无法逐一细化分析。对这些古籍资源进行经、史、子、集的分类时主要是根据题名、馆员的专业知识及经验的累积所作出的判断,导致统计音乐类别的古籍文献时,遗漏了对交叉领域中涉及到音乐主题的部分,造成此次的调查数据并不算严格意义上的精准,还有待进一步完善。如我馆收录的古籍《管子》,按照大类归到了子部的法家类,但书中还有“五声音阶在弦上的三分损益计算方法”这样与音乐相关的内容;像划分到子部墨家类的《墨子》、子部儒家类儒家之属的《荀子》《吕氏春秋》等书中有涉及到音乐的起源、音乐教育的理论;还有史部传记类正史之属的《史记》《汉书》等书中,记录的当时音乐制度、音乐理论、乐器种类、乐曲概况等音乐专业知识。这些都是散布在经、史、子、集中与音乐无关类别中的内容,却也是学者进行音乐专题研究时非常重要的参考资料。因此若能在编著目录信息时,对诸如以上提到的这些交叉领域中涉及到的音乐主题知识再进行分析,精确、完善书目信息则更为严谨。

四、古籍工作后续规划及展望

(一)进一步审查、完善统计数据

相对于其他音乐院校,武汉音乐学院发展历史悠长,图书馆随着我院不断的发展变迁才会慢慢积累到如今的馆藏规模。而我馆所藏资料上馆藏印章的源流及变化也是对古籍收藏年代的极好考证。如馆员们在整理古籍文献的过程中发现,其中一批中南音乐专科学院时期收藏的古籍为当时图书馆工作人员赴北京采买,③王惠华:《武汉音乐学院图书馆馆史》(武汉音乐学院图书馆内部资料)。内封标签还留有当时收藏单位的印章和采买的价格等信息,而诸如此类的信息并没有在此次普查编目工作中进行著录,这些缺漏信息有望在后期弥补完善。

同时,后续还应对上文提到非音乐类别史料中有关音乐制度、音乐教育理论、乐器乐曲、音乐家的记载进行补充说明,形成一个较为完备的数据记录。

(二)对版本、内容的深入研究

我馆馆藏的这些音乐古籍及非古籍的音乐古文献资源的普查工作已经大致完成,接下来的修复工作也提上了日程。但要真正地做到“藏以致用”,还需要结合音乐学、音乐文献学等相关知识作深入的音乐专属文献版本及内容的分析和研究。中华民族的传统音乐是一条源远流长的江河,它就这样一脉九派地从源头流向远方。把它的来龙去脉探索和考察清楚,是我们古籍整理研究工作者的应尽职责。

(三)改善存藏条件

经过我馆历届领导和馆员们的共同努力,古籍恒温恒湿特藏书库已经顺利建成并正式投入使用。目前所有线装古籍文献均已入库。樟木材质的储藏柜和书库恒温恒湿的调控设备,大大改善了以往简陋的储存环境,防虫防潮也已得到更好保障。

(四)实施古籍再生性保护

在对损伤严重的古籍大力修复的同时,编辑古籍尤其是整理我馆音乐特色线装书的分类目录,是实现“藏以致用”的第一步,也是促成馆际交流的前提。此外,“古籍数字化”也是实现古籍再生性保护的另一有效举措。④谭英:《四川省高校图书馆古籍保护工作调查与研究》,《内蒙古经济与科技》2017年第7期,第108-109页。但数字化的过程必须充分考虑到数字化设备直接接触古籍原本是否会造成更严重的破坏,且由于音乐院校图书馆在收藏音乐特色古籍会有重复的可能,因此为了避免重复建设,也可在协商的基础上实行馆际合作,降低成本。

而“数字化”的成果可以以音乐特色古籍数据库的形式呈现,既改变了以往古籍文献闭架阅览的弊端,缓解藏用矛盾,又方便以馆文献传递的方式实现馆际交流,实现真正的互通有无。

(五)加强与其他高校馆、公共馆的交流与合作

此次普查行动的顺利进行除了得益于湖北省图书馆古籍专家的指导,还依赖于“高校文献资源库”。该库是一个汇集高校古文献资源的数字图书馆,为中国高等教育文献保障系统(CALIS)三期建设的子项目之一。该资源库由北京大学牵头,联合国内23家高等院校图书馆合力建设。资源库中的古文献类型目前为各馆所藏古籍。资源库内容不仅包括各参建馆所藏古文献资源的书目记录,而且还配有相应的书影或图像式电子图书。我馆在参考比对“高校资源库”时,通过查阅其平台“学苑汲古”上展示的同种古籍信息,大大提高了对古文献资源版本判别及著录详细信息的准确性和工作效率。因此,我馆在成为高校馆古籍保护工作合作机制下的受益者之后,更应该承担一份义不容辞的责任和义务,作为参建者为该合作机制长期有效地运行下去贡献自己的一份力量。

另外这次普查也是对中国古籍保护协会组织发起的2017年“中华古籍普查志愿服务行动·湖北”活动的积极响应。我馆通过“全国古籍普查平台”录入所有古文献资源的登记信息后,与湖北省地、区、市参与普查的各级公共馆及部分高校馆可以相互浏览彼此的古文献书目信息,这种模式完全可以理解为音乐院校图书馆与所在区域的公共馆及其他高校馆在古籍工作上的一种交流与合作,是音乐院校图书馆参与区域古籍工作、共建共享的良好开端。古籍工作是具有持续性的,普查只是第一步,后期可能涉及到的修复及数字化的任务,古籍的再生性保护及利用,都离不开与区域各级公共馆和其他高校馆的互帮互助,区域性的馆际合作势在必行。

结 语

在我院及我馆各级领导在政策、人员和经费等方面的大力支持下,经过馆员们近二十天的紧张辛勤的努力,武汉音乐学院图书馆迈出了古籍保护可喜的第一步,将馆藏所有线装书作了多次梳理和统计,最重要的是完成了这些古籍资源的版本著录。其中,我们要特别感谢图书馆的前辈们,尤其是余开文、陈其伟、孙晓辉等几位老师,悉心为本馆收藏的这些珍贵古籍善本中具有代表性、重大研究意义的刻本进行了版本上的推断和内容上的介绍、评论,这些著录工作为我们本次古籍普查以及形成信息较为完备的古籍目录奠定了坚实的基础。特别是在湖北省图书馆古籍专家阮娅菲老师的指导和帮助下,我们把根据年代判别为古籍及其它具有收藏价值的线装书,移入了专门打造的恒温恒湿保存环境,避免了这些珍贵资源的更大损伤。接下来我们将面对古籍修复、古籍目录的整理出版、古籍数字化等后续任务,需要我们运用更多的专业性知识和技术,开展更多形式、更大范围的协同合作。总之,保护好这些前人留下的珍贵文化遗产,我们任重而道远。