以“卫生”之名的扩张

——上海公共租界近代卫生体系的形成

严 娜

(上海中医药大学 科技人文研究院,上海 201203)

“卫生”一词自古便有,大约晚清以前的“卫生”是个动宾结构的词组,其含义主要是保卫生命。近代以降的“卫生”基本上有与健康、对抗疾病、清洁等相关的含义。本文所及“卫生”取其近现代含义。①这样的“卫生”是一个连绵词,如同“葡萄”,只含有一个语素,无法将其拆开解释单个“葡”或者“萄”。“这个人讲卫生”不能解释为这个人保卫生命,而是这个人干净、整洁、不乱扔垃圾等。有关“卫生”含义的转变,具体可见严娜、陈丽云:《“卫生”与“公共卫生”考》,《中华医史杂志》2016年第2期。卫生与医学密不可分,广义的医学将卫生学包括在内,医疗的管理则属于卫生行政的重要内容。②余新忠:《清代卫生防疫机制及其近代演变》,北京:北京师范大学出版社,2016年,第5页。医疗社会史研究,近年来已成为史学界的热门。③相关研究成果综述,可见李经纬、张志斌:《中国医学史研究》,《中华医史杂志》1996年第3期,以及余新忠:《中国疾病、医疗史探索的过去、现实与可能》,《历史研究》2003年第4期。

上海公共租界存在八十年(1863-1943),④1844年英人最先在上海开辟租界;1863年英美租界合并后,称为“公共租界”;1943年上海所有租界由汪伪政府收回。工部局(Shanghai Municipal Council,简称 SMC)作为市政机构,⑤1854年7月11日,上海租界成立自治的行政机构——工部局。工部局执行部门由万国商团、警务、火政、卫生、工务、书信、教育、总办、华文、财务等机构,以及图书馆、乐队等团体组成,还设有法院、监狱等机构。成为其扩张的执行者。工部局以马路拓宽、延长等方式,虽然在地域上实现了量的扩张,但都不如以“卫生”之名在政治、经济和思想上实现的扩张。本文通过考察上海公共租界近代卫生体系的形成,透视工部局扩张的巧妙手段。

一、“卫生”之权:公共租界卫生机构与法律的形成

工部局成立之前及初期,租界内市政管理范畴的内容由道路码头委员会负责。在各管理机构未到位之前,租界的环境卫生由道路码头委员会招标商行来完成。19世纪60年代中期以后,工部局董事会开始下设 3个常务委员会:财政、税收和上诉委员会(Finance,Rate and Appeal Committee)、工务委员会(Public Works Committee)和警备委员会(Watch Committee)。工部局内各委员会虽然处于最高层,但只属于咨议决策机构,不具备执行力,真正执行任务的是“股”、“处”等行政单位。诸如道路清洁的任务,在工部局组织机构基本成型后,由警备委员会决策、卫生股等部门执行。

然而,尽管19世纪60年代以后工部局内职责各有归属,但是界内居民对市政卫生方面的诉求对象却只认工部局一个。实际上,此时卫生事务的最高决策权是在警备委员会(除了董事会)手里,但是谁能想到卫生与警备有直接的关系呢?因此,当居民们有相关诉求时,在找不到对应负责机构的情况下,只好统一找工部局来处理。鉴于租界内人口日益增多,卫生事务与日俱增,而董事会又无力在卫生事务上一直担任工部局的代理人,警备委员会也觉得此类事件应该有一个专门机构负责处理,于是“卫生处”应运而生。

1.“卫生处”与“卫生官”考

根据《上海租界志》的说法,工部局卫生处成立于1898年,《上海卫生志》说卫生处成立的时间是“1898年年初”,诸多提及工部局卫生处成立的论著也均采用1898年这一说法,而再没有更具体的日期。在笔者所见资料之内,尚未看到具体成立日期。根据工部局档案(U1-16-4352),以“卫生处(Health Department)”为抬头发布的第一个处级文档的发生时间为1898年8月17日。首先且不论中文对“Sanitary”和“Health”的翻译问题,英文“Sanitary Department”早在1870年就出现在董事会会议录上了。另外,关于卫生官的名目和职责至今也无统一的说法,大多论著把“官(officer)”都默认为具有一定权力的管理职位。而事实上,工部局早期和卫生有关的“官”并非一个有权力的官员,而只能算是工部局的一名雇员。

《上海通志》、《上海租界志》和《上海卫生志》中提到工部局卫生机构时,曾出现过以下名词:粪秽股、清洁部、医务股、公共卫生股、卫生处等。“股”的名目繁多,而“处”只有一个。由于这些资料没有英文出处可考,因此本文仅将其作为参考。本文通过《工部局董事会会议录》(以下简称《会议录》)和上海档案馆藏租界档案(以下简称《档案》),来考察“卫生处”机构名目的变化。

出现在《会议录》和《档案》中与卫生有关的机构原名有:Office(处)、Branch(股)、Department(处)、Board(委员会)和 Committee(委员会)。其中,“Board”较少使用,“Office”更少出现。①“Board”一词的中文翻译大多是“委员会”“董事会”的意思,而在《会议录》中出现的“Board”其等级基本和“Branch”为一级,而且较少使用。“Office”一词极少出现在工部局机构部门的使用中。1909年12月1日,董事会在批准来年预算和人员编制时,使用了“Health Office”一词,与“Public Works Department(工务处)”、“Finance Department(财务处)”、“Electricity Department(电气处)”等词并列使用。所以,此处的“Health Office”应该是“卫生处”的意思。这两个词后文不再提及。一般而言,机构权力由小到大的等级次序是:Branch(股)→Department(处)→Committee(委员会)。然而,工部局本身对机构的划分就存在着模糊不清的情况,“Branch”和“Department”大小颠倒的情况时有发生(见下图)。“Committee”作为最高咨议决策机构,其位序是不存在异议的。本文权且忽略《会议录》中“Branch”和“Department”颠倒混用的情况,采用“Branch(股)”比“Department(处)”小一级的说法来讨论“卫生处”用名的发展。

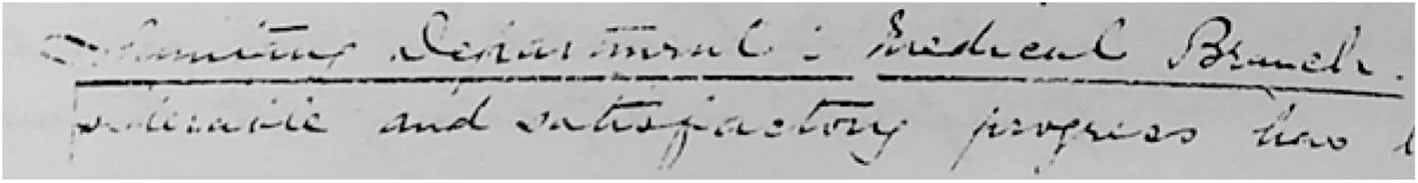

Branch 与 Department② 上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第四册,上海:上海古籍出版社,2001年,第311、343页。

1870年10月3日的《会议录》上,第一次出现了“Sanitary Department(卫生处)”一词,其中还有“Medical Branch(医务股)”(见下图)。按照中文翻译习惯以及工部局当时存在的机构等级划分,这里的“Sanitary Department”无论是从名称还是实际等级来看,都应该是“卫生处”。此后一直到1898年这个公认的卫生处成立的年份,《会议录》中多次出现了“Sanitary Department”的用法,如:1871年2月6日,警备委员会-卫生处;1872年7月29日,卫生处-医务股-性病医院;1872年8月14日,卫生处-公共卫生股;①这里采用《工部局董事会会议录》的中文翻译“公共卫生股”,其原文是“Nuisance Branch”。《会议录》中除了此处,其他情况下,“Nuisance Branch”都译作“粪秽股”。1890年7月22日,卫生处……

卫生处-医务股② 上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第四册,第212页。

那么,为什么至今笔者所见所有论著中谈到工部局卫生处成立时间,都使用了“1898年”这个说法?根据《会议录》与《档案》来看,其中都没有明确提到卫生处成立的具体时间。1869年,亨德森(Edward Henderson)被任命为工部局医官,他对于租界卫生的贡献是后人有目共睹的。亨德森在工部局内的出现或许是“Sanitary Department”出现的一个契机。1870年之前,董事会讨论卫生问题时,其归类都是在“Nuisance Branch(粪秽股)”之下。此后“Sanitary Department”的多次出现,以及“Nuisance Branch”被排在“Sanitary Department”之下,也说明自1870年起,“Sanitary Department”就确实存在了。不过,就中文翻译来说,“卫生处”的出现是在1898年之后。1907年10月 20日《申报》中第一次提到工部局“卫生处”——“英工部局卫生处洋人”云云。

第3 任卫生处处长朱尔登(J.H.Jordan,1921-1930年担任卫生处副处长,1930-1942年担任卫生处处长)在其所述卫生处历史的材料中,特别强调了自1880年开始,租界卫生工作在“卫生处(Sanitary Department)”的名义下,在兼职的卫生官和一小组工作人员的努力下,不断进步。他将租界的卫生行政(Municipal Health Administration)之始定于1898年,也就是公认的工部局卫生处成立的年份。因为在这一年,工部局才有了自己全职的卫生官——斯坦利医生(Dr.A.Stanley)。③上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处处长朱尔登博士讲演材料》,档案号:U1-16-212。

工部局卫生处的成立,与1898年2月10日的《字林西报》上刊登的两封读者来信有关。读者GEO.W.NOЁL来信说:关于粪便的运送和处理一事,业广公司(Land Investment Company)会议通过的相关决议令他不满,他主张应当由工部局来解决。另一读者A.USHNY.JR.来信说:租界的清洁工作、粪秽处理等,比设想的要差;这不能归咎于现行体制,问题出在现行的方式,这需要更严格的法规来修正。④Jr.A.Ushny,“Correspondence,”The North China Daily News,11 Febury,1898:D3.

董事会在得知以上来信后,将此事交警备委员会处理。警备委员会则向董事局提交了一份报告,报告建议成立一个专门的机构,以应付马路清扫、粪秽处理等卫生事宜。1898年6月1日,董事会批准了斯坦利医生在卫生处的职位,⑤上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第十三册,第581页。然具体职位等级不明。这个职位,很有可能就是卫生处处长。参考读者来信时间和“卫生处”第一个文档日期,推测其成立日期大约在3-6月份。

卫生处成立后,工部局档案中出现“Public Health Department”和“Department of Public Health”,以后者居多,有时也有“Health Department”的用法,“Sanitary Department”逐渐绝迹,而中文名称“卫生处”却一直延用至租界结束。尽管“Public Health”的中文翻译几乎从一入华就呈现为“公共卫生”,然而“公共卫生处”这个名称却从来没有出现过。大约在20世纪10年代,工部局各处公文形成了统一的样式,其样式为:中间最上部是“Shanghai Municipal Council(工部局)”,左上角或右上角为工部局印章,印章下部为各处的名称(见下图)。也是从这时候起,“Sanitary Department”正式退出工部局的舞台。

工部局公文样式① 上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处关于推荐任职、工作人员辞职等人事问题的报告》,档案号:U1-2-814。

虽然中文“卫生处”没有异议,20世纪20年代后工部局官方文件中出现的中文表述也是“卫生处”,但是在工部局档案中,卫生处的英文印章是“Health Office”,而印章中的中文却有“工部卫生局”这一表述(见下图)。

工部卫生局印章② 上海图书馆内网电子文档:《上海工部卫生局致王福堂账房通知》,1908年5月14日。

关于“局”的用法,梁元生曾对清末上海的“局”定义为:“即政府之某种机构或组织,如警察局、邮政局、咨议局。”③梁元生:《体制内的变革:清末上海的局》,《晚清上海——一个城市的历史记忆》,桂林:广西师范大学出版社,2010年,第188页。“工部局”正是“政府之某种机构或组织”。然而,起初工部局的“公章”只有“工部”两字,没有“局”(见下图)。“工部局”的说法,暂无法考察其缘起,但根据清末的报刊资料以及工部局官方发布的文字来看,“工部局”这种说法绝不晚于19世纪70年代。“局”在这里不含有等级的含义,也就是说,和“股”“处”“委员会”不是一个范畴,“某某局”的意思和“某某机构”相当。因此,工部局卫生处公章刻为“工部卫生局”,也就是代表卫生处为工部局的一个机构,并不是说这是和卫生处不同的另一个机构。

“工部”印章④ 上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处与总办关于建哈同菜场的申请》,档案号:U1-2-822。

“Medical Officer-医官”和“Health Officer-卫生官”,这种译法容易造成误解。“官”不一定是官,工部局的医官肯定不是官,他只是工部局的雇员;而早期的卫生官也不是工部局的正式官员,他和工部局甚至只有间接的雇佣关系,而且在同一时期内,卫生官可以不止一个。

1854年9月21日,工部局根据投标结果,接受了报价最低的一份标书,任命霍尔默里(Halmorey)为第一任医官(Medical Officer),年薪400元,他的职责是承办租界内全体巡捕的医疗护理并提供药物。⑤上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第一册,第571页。1861年9月,工部局任命英国退伍炮兵军士卡莱尔(Carlyle)担任工部局卫生稽查员,这是工部局第一个专职的卫生管理人员,这与上述医官的性质有本质区别。卫生稽查员是个官,向警备委员会和董事会负责;医官不是一个“官”,他仅提供医疗服务。1868年11月11日,工部局又在虹口地区专派一名医官,以处理突发病情或事故的医疗工作,每月给予12.5两银子作为其护理费用。①上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第三册,第654、489页。此类医官,与工部局是雇佣关系,没有任何权力,只负责对指定人员的医疗工作。1869年7月,亨德森医生被工部局任命为医官。②上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处处长朱尔登博士讲演材料》,档案号:U1-16-212。因其表现积极,1871年5月2日他被工部局任命为第一任卫生官(Health Officer)。③陈蔚琳、彭善民等人的著作中都采用《上海租界志》的说法,即1870年亨德森被工部局任命为第一任卫生官。不过根据笔者考察,亨德森被正式任命为卫生官的日期是1871年5月2日,资料见上海档案馆,档案号:U1-16-4723。

1893年1月10日的董事会上,董事们讨论了关于组建“卫生委员会(Sanitary Board)”的事宜。一周后,董事会决定:这些医生每两周应开一次会,任何影响租界卫生的问题都必须在卫生委员会会议上加以讨论;应做正式会议记录,每次会议后应将会议情况向董事会报告;委员会由秘书、卫生官、卫生稽查员、工程师和总巡捕组成。④上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第十三册,第692页。

一些学者在其论著中认为卫生官一开始便具有管理卫生稽查员的权力,⑤见前述陈蔚林、彭善民等人的文章。其实不然。上述卫生委员会中,卫生官和卫生稽查员并列,这可以说明两者的平级关系。更直接的证据是,1897年3月30日,董事会谈论了卫生稽查员应属哪一个部门的问题,大家一致认为对稽查员应该有所监督。总董伯克(A.R.Burkill)认为,卫生稽查员应受警备委员会和工务委员会管理。董事会根据总董的建议,决定发布下列董事会命令:“除非有新的命令,卫生稽查员应受董事会总办的直接领导,而总办则一次将一切有关事务交警备和工务两委员会。未经董事会核准,不得向租界以外的居民发出通知。向租界境内居民发出的通知,应按照《土地章程》规定,由董事会命令总办进行签署。”⑥上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第三册,第654、489页。

卫生稽查员最初具有“直辖”的性质,受董事会总办的直接领导,⑦工部局董事会由总董、副董、其他董事、总办组成,总办可以由董事担任,相当于执行秘书的职位。当卫生官出现后,其摊派工作时,卫生稽查员在很多时候由他调遣。而卫生稽查员真正隶属于卫生官,是在斯坦利上任卫生处处长之后。

2.卫生处的职责

(1)卫生管理的起步:环境卫生与饮食卫生

租界内的卫生管理始于清道。1856年,道路码头委员会将租界内道路码头的清洁和修缮等工作外包处理。1869年1月,由卫生稽查员雇佣苦力对公共租界的道路和弄堂每隔一天清扫一次,将堆积的垃圾予以清理,同年 8月改为每天打扫一次(星期五除外);⑧上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第四册,第702、716页。1886年,实行生活垃圾每天清除一次;⑨上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第八册,第681页。1887年10月,工部局规定,承包商若不把每日的垃圾运走,就处以5元的罚金。⑩上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第九册,第612页。根据1894年卫生稽查员的报告,负责租界内垃圾清扫工作的有223名苦力,由8名欧籍助理负责监管。⑪上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第十一册,第613页。为了动员界内居民一起搞好环境卫生,1894年工部局发放有关垃圾处理的通告和张贴各种卫生告示。当年发放通告31000份,张贴告示106份。⑫上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第十二册,第632页。卫生处成立后,这种垃圾清扫和运送的雇佣、监管方式不变。

1905年,工部局董事会通过了设置垃圾容器的强制性规定,于1906年1月1日开始实施。⑬上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第十六册,第604页。1924年8月,卫生处把处理生活垃圾的工作交给工务处;从1928年1月起,卫生处负责的全部垃圾(除了生活垃圾,还有工业垃圾、洼地脏物等天然垃圾)处理工作移交给工务处。⑭上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处关于某些工作转移工务处的文件》,档案号:U1-16-351。

截至1935年,租界内从事食品行业的人数达到了 51,128 人,占界内居民的 4%。⑮工部局华文译述处:《上海公共租界工部局年报》第6期,1935年,第61页。早在租界开埠之初,1845年的《上海土地章程》中,就有关于食品的明文规定:“己定界址内开设店铺,发售食品或酒料,或租与洋人居住,领事官应先发给执照,予以监督,方准其开设。倘有不遵,或有不规犯事,则予禁止。”①《1845年上海土地章程》第十七条。

英国人对租界内食品的管理,从肉食开始。他们对肉食卫生特别关注,这是因为肉食几乎是他们每日的必需品;肉类较蔬果类易坏;肉类价格较贵,如果变质,肉贩易起歹心,以坏充好,继续贩卖。此外,中国人“节俭”的毛病——舍不得处理掉病畜的肉,也让洋人感到不安。

1868年,牛瘟爆发。辰医生(Dr.Thin)在致《字林西报》的一封信中,详述了他到某个屠宰场看到的情况。在一头母牛出现了初步症状时,辰医生就要求宰了它。②Alexander Jamieson,“Report on the Health of Shanghai for the Half Year Ended 31thSeptember,1871,”Medical Reports(Shanghai:The Customs Press,1873)50-58.当地人认为这种病是“麻病”(一种血液病),并且觉得该病没什么大不了。“只要弄清楚是什么病,这些有病的动物马上就被中国人屠宰吃了。”③Dr.Thin,“Correspondence,”The North China Daily News,23 October 1868:D3.洋人对中国人食用有问题的畜肉似乎具有共识:“这些动物一旦死亡便一律被吃掉。不管它们是被撞死、老死,还是病死。”④[美]明恩溥著,舒扬、舒宁、穆秭译:《典型的中国人:文明与陋习》,太原:书海出版社,2004年,第7页。

针对这次牛瘟的严重性,警备委员会对有病的牲畜和对鲜肉的检验采取了强制性措施,得到了工部局董事会的批准。⑤这里值得注意的是,此时的食品卫生管理者是警备委员会——一个似乎与“卫生”不相关的部门。但是,租界从存在到消失,其卫生事务的最高隶属机构一直是警备委员会。后期虽然由卫生处直接管理,但作为三个常设委员会之一的警备委员会在卫生事务上一直享有最高决定权(董事会、纳税人会议除外)。1868年7月7日,工部局设置了临时肉类稽查员的职位,要求对供应西人食用的肉每天都做检查,凡劣质肉一律予以没收并销毁;同时,命亨德森每日调查受感染牲畜的情况,如果死亡,这些牲畜都要被开膛检查,并记录可能的死因。

(2)卫生处各机构及其主要职责

1898年卫生处成立之前,租界内卫生工作不成系统,但是卫生工作有几条明显的主线。1880-1898年间,工部局卫生工作的主要内容有:外侨死亡统计、垃圾清运、下水道管理和食品管理。1880年,工部局建立了第一个公共菜场,位于天潼路、吴淞路交界口。此后,公共菜场的设立、监管成为卫生处的一项重要工作。以上这些工作由垃圾清运监管员、固定的卫生稽查员负责,他们配有一名中国雇员,所有工作都有记录。⑥上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处处长朱尔登博士讲演材料》,档案号:U1-16-212。

1898年,第一任卫生处处长斯坦利一上任就着手组建一个完整的卫生处。斯坦利对原粪秽股(Nuisance Branch)、菜场股(Market Branch)和卫生股(Sanitary Branch)进行了重组整合,新的卫生股成为卫生处事务最繁忙的一个部门,主要工作有:垃圾清运,菜场、牛奶棚检查,食品卫生稽查和死亡登记。⑦上海档案馆U档全宗卷《公共租界工部局年报》(四):“1899年工部局年报·卫生处报告”。原医务股(Medical Branch)不变。此后,斯坦利开创了化学实验室(Chemical Laboratry)、病理实验室(Pathological Laboratory)、巴斯德研究院(Pasteur Institute)和稽查机构(Inspection service)。⑧上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处处长朱尔登博士讲演材料》,档案号:U1-16-212。1906年,公共卫生实验室(Public Health Laboratry)成立,下属四个分实验室——细菌实验室(Bacteriological Laboratry)、分析实验室(Analytical Laboratry)、疫苗实验室(Vaccine Laboratry)和巴斯德实验室(Pasture Treatment of Rabies)。⑨上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处年报(1906)》,档案号:U1-16-4650。

1921年,斯坦利卸任时卫生处下设卫生股、医务股、实验室和稽查机构四个实体部门。斯坦利任职时间长达23年,奠定了工部局卫生处的行政模式。

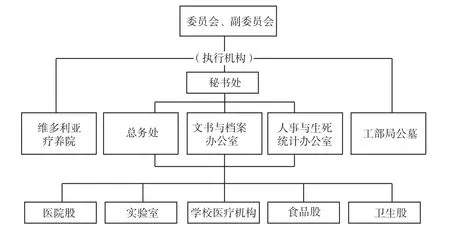

随着时代发展,卫生处的架构不断完善,职责也不断增加。至1943年租界交还前,卫生处的常规组织结构如下:⑩上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处组织机构案卷》,档案号:U1-16-40。委员会和副委员会(Committee & Deputy Committee),这是卫生处的最高咨议决策机构;行政机构(Administration),由秘书处(Departmental Secretary)统领,下级单位是总务处(General Office)、文书与档案办公室(Correspondence&Records)、人事与生死统计办公室(Staff&Vital Statics Office),直辖维多利亚疗养院(Victoria Nursing Home)与工部局公墓(Cemeteries)。

总务处负责卫生处收入与预算、卫生监督、预防接种、审批与颁发执照、中央洗衣房;文书与档案办公室负责卫生处有关的文字资料;人事与生死统计办公室负责外籍和华籍雇员人事、生死统计、医生注册和医学图书馆。①其中文翻译参考工部局卫生处的中文档案,并非笔者根据英文直译。

在总务处、文书与档案办公室和人事与生死统计办公室级别之下,设有五个分支:医院股(Hospitals)、实验室(Laboratories)、学校医疗机构(School Medical Service)、食品股(Food)和卫生股(Sanitation)。②《上海卫生志》中出现“公共卫生股”这一名词,应当指的就是工部局档案中的“卫生股”。在工部局档案中,英文“Public Health(公共卫生)”只出现在“Public Health Department(卫生处)”的使用中,其他机构如“卫生股”,英文原文不带有“Public Health”。而“Public Health Department”或“Department of Public Health”也较少使用,一般出现在档案中的是“Health Department”。

食品股与卫生股共用卫生稽查员,他们的主要职责是:食品店、菜场、牛场卫生检查;食品行业的执照发放;③大多数食品店领取了执照,每季度交纳执照费。生死统计与停尸房的卫生检查;公墓检查。卫生稽查员中成立捕蚊小队,负责灭蚊知识宣传、定期捕蚊。

1942年工部局卫生处组织机构表

3.卫生相关条约、法规

租界开辟伊始,洋人便在条约中植入了卫生相关部分。如中美《望厦条约》第17款写道:“合众国民人在五港口贸易,或久居,或暂住,均准其租赁民房,或租地自行建楼,并设立医馆、礼拜堂及殡葬之外……”后来的中法《黄埔条约》第22条也明文允许法国人在通商口岸设立医院。可不可以建立医院、医生是否必须持有执照才能行医,在西医进入中国之前、之初,这些都不是“问题”。关于中国人对医生这个职业普遍不重视的问题,英人麦高温(John MacGowan)来华不久之后便发现了:“在中国,无论男人还是女人,人人都可以不受任何限制地公开行医。”④[英]麦高温著,朱涛、倪静译:《中国人生活的明与暗》,北京:时事出版社,1998年,第189页。该书1909年首版于上海。麦高温(?-1922),英国伦敦会传教士,1860年来华。

考察《上海土地章程》两次修改的背景,其中最重要的因素之一就是人口。人口与卫生密切相关,比照邹依仁的人口研究,1854年《上海土地章程》修改之际,适逢租界人口第一次激增,大量华人因战乱涌入租界。1854年7月,英、美、法三国领事正式公布了以1845年《上海土地章程》为蓝本、经三国公使修改签字的《上海土地章程》。1854年的章程中有关卫生的主要条目被具体化,如:对于违反“禁止堆积秽物”的人,规定“罚银十元”。

1869年,处于人口减少阶段,①1865年公共租界人口为92,884人,1866-1869年人口记录缺失,1870年公共租界人口为76,713人,较之前一记录少了16,171人(17.4%)。关于太平天国运动和上海的人口关系,参考陈文斌:《太平天国运动与近代上海第一次移民潮》,《学术月刊》1998年第8期。公共租界的法务进行了大调整,工部局的权力得到扩大。9月24日,北京公使团批准英美租界擅自修改的《上海土地章程》。该章程在1869年之后,无重大修改,有关卫生的内容不再有任何修改,而是增加了《公共卫生附则》。②有关卫生法案的具体内容,可参见王立民:《上海租界的现代公共卫生立法探研》,《历史教学问题》2014年第2期。

二、“卫生”之利:英商上海自来水公司成立始末

卫生是可以被用来牟利的,最直接的例子便是“卫生衫”。晚清,上海人把机器针织、一面起绒的服装叫做“卫生衫/衣/裤”,这种称法逐渐蔓延全国。《沪江商业市景词·卫生衣裤》(1906):“卫生衣裤软如绵,温暖轻身竞爱穿。紧束风寒难骤入,最宜锦帐小游仙。”③薛理勇:《卫生衫、运动衫与卫衣》,《新民晚报》2017年4月1日,第A14版。“卫生”在当时是个时髦的词,商品冠以“卫生”便有了引领潮流的意味,有助销售。

以下以英商上海自来水公司(Shanghai Water Works,以下简称“公司”)为例,来看工部局如何以“卫生”牟利。

在公司供水之前,仅就笔者所见资料而言,无论是上海本地居民还是侨民,他们关于水源的言论,集中在两点:抱怨其脏、不卫生;希望有关部门能承担起清洁水源的责任。公司供水后,华人居民的言论趋向于希望中国政府能仿效租界的做法,建立一个自来水公司,提供卫生的水源。侨民的言论一开始赞誉较多,后来则较多表现为对水价过高的不满,其中有一种言论非常鲜明,即:自来水供应作为一种公用事业,不应该以营利为目的。

没有自来水之前,租界内很多医生强烈表示:各种病菌,如霍乱,潜伏在河水里,人们饮用这些水后就会得病;而有关机构却只从这些河道里取水!有医生说:“如果投资建造水厂,事实终将证明,这笔投资和即将投入下水道建设的资金具有同样高的价值。”④Alexander Jamieson,“Report on the Health of Shanghai for the Half Year Ended 31thMarch,1874,”Medical Reports(Shanghai:The Customs Press,1874)33-44.终于,自来水的供应被加快提上了工部局的议程。

就在建造马上要进行之前,关于公司到底是“公营”还是“私营”,工部局的表现出乎意料。一般以为,工部局会包揽一切——从建造到经营,因为自来水供应属于公用事业。但事实上,工部局始终不愿意介入公司的实际运作当中。程恺礼在其书中称赞工部局的这种做法为“真正的智慧”。⑤Kerrie L.MacPherson,A Wilderness of Marshes:The Origins of Public Health in Shanghai,1843-1893(New York:Oxford Un.Press,1987)90.1880年6月29日的《字林西报》上,刊登了主编弗雷德里克(Frederick)关于建造的评论:“回顾近来年(工部局)在市政事务方面做得最好的地方,以及他们处理租界事务不专业的方式,或许把自来水公司交由一个对此事务抱有兴趣的个人来办,是一个明智的选择。”⑥Frederick,“Editorial,”The North China Daily News,29 June 1880:D2.

1880年5月底,工部局一共收到了4份计划,其中3份计划希望由工部局来办理,1份计划认为该由私人办理(该计划由哈特设计)。方案之间预算的差距很大,从250,000两到500,000两银子不等。⑦Kerrie L.MacPherson,A Wilderness of Marshes:The Origins of Public Health in Shanghai,1843-1893(New York:Oxford Un.Press,1987)96-97.6月16日,上海租界纳税人特别会议上通过了哈特的方案,即确定公司为私营企业。哈特的方案由“上海自来水股份有限公司”筹备委员会提交。11月2日,公司正式成立,按照《英国公司法1862~1880》注册,办事处设在英国,董事会设在伦敦,建设历时两年,共耗资12万英镑。⑧黄晓明、张观复主编:《上海公用事业志》,上海:上海社会科学院出版社,2000年,第154页。

工部局将自来水事业交予私人经营,可谓是“公用事业私营化”。自来水业务在公共租界内还是一项新事务,在其效益与风险未定的情况下,工部局这个本身权责不明的“类政府”机构,将这个棘手的问题转由私人处理,不失为一个明智的选择。笔者赞同程恺礼将工部局与公司的关系特质之一描述为“公用事业私营化”(彭善民在其研究中将该公司列入“民营”范畴),但事实上,工部局参股公司,并在其发展中所占的股份比例越来越高。1916年9月13日的《会议录》记载,董事们认为可以提高工部局在公司中所占股份。最后,会议批准添置股份。他们还认为,要购买足够的股份,以使工部局在处理公司事务中有更大的发言权。①上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第二十册,第677页。

公司建成后,虽然早期有各种谣言,如“水中有秽物”,但其洁净的水质以及方便的取用方式,越来越受到人们欢迎,华界居民纷纷表达出想要使用自来水的愿望。公司趁机想将水管铺进华界,这个动向马上引起了有识之士的关注。时任两江总督的张人骏,为了阻止租界借自来水管道铺设而进行扩张,亲自为闸北自来水公司的建设上书相关各部,直陈国人自办水厂的重要性:“窃照上海北埠筹设自来水公司,以保主权而利民食一片……若不设法自办,无论已装之水管难以撤回,更恐愈推愈广,水管接到之区,即启外人干涉之渐。”②中国第一历史档案馆:《清末上海闸北地区兴办自来水公司史料》,《历史档案》1999年第1期。

由此可见,自来水厂的设置问题是关乎主权的大事,而工部局早已看出其中厉害,并企图借此扩张。幸而在张人骏等人的努力下,制止了工部局及公司的野心。

三、“卫生”之善:医院经营及卫生教育

医院一直是卫生系统中最重要的组成部分之一。由于租界行政的特殊性,当时租界内“公办”医院要比私营的少得多。根据笔者整理的租界医院资料,公共租界先后存在过72家医院,其中14家为工部局局属医院,其他均为社会经营。

工部局档案中的医院分类,一共分三类:公立(Public,实指工部局局属医院);私人(Private,私人医院);特殊(Special,社会团体建造的医院)。工部局为鼓励非局属医院向中外贫困病人提供免费床位,自1870年起每年向这些医院提供固定资助。除了直接资助,工部局还减免房捐。有需要的医院除了填写申请书以外,还要附上一份说明,其中有申请减免的原因、具体收支情况。一般情况下,具有慈善性质、免费施医给药的医院都能得到工部局全免或部分免除房捐的许可。值得一提的是,1943年汪伪政府接收租界后,此种减免申请被保留,申请书也沿用工部局的样式,只不过抬头由原来的“Shanghai Municipal Council Application for Grant in Aid or Remission of Taxes”改为“上海特别市第×区公署”,其余一模一样。③上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第二十三册,第675页。

以下以三家最具代表性的医院为例,简述局属医院的组建及经营情况。

公告中,西王集团与阿里健康双方将进行全产品、全渠道、全链路的新零售合作,包括但不限于阿里健康所属的阿里健康大药房、天猫旗舰店等。

仁济医院:1844年,英国伦敦布道会传教士雒魏林在上海县城大东门外创设诊所,即后来的仁济医院(Chinese Hospital),是上海首家西式医院。1880年,伦敦会与工部局签订合同,将医院行政交给工部局管理,期限25年。仁济医院是第一家受到工部局资助的医院,1870-1938年间,工部局的捐款总计达403,924两。④王尔敏:《上海仁济医院史略》,桂林:广西师范大学出版社,2011年,第40页。在公共租界内开设的西式医院,即使没有传教的成分,也大多带有慈善的性质。由于这些医院的慈善支出,往往造成入不敷出的局面。因此,一些医院向工部局申请拨款。工部局财务处在核实了医院的收支之后,由董事会决定是否拨款及具体拨款金额。

性病医院:租界内第一个专科医院是性病医院(Lock Hospital),它同时也是工部局建立的第一个医院。1872年6月10日,工部局董事会上提出了要建立一个性病医院的提议。亨德森医生认为,在上海此类医院最好只有一家,该院应置于两租界共同管理之下,由两租界均摊其经费。两周后,法租界公董局来信表达了不愿合作的意思;5个月后又表达了在某些方面愿意合作的意思。⑤上海市档案馆:《工部局董事会会议录》第五册,第558~588页。此后,在性病医院的建造问题上,公董局多次出尔反尔,工期一拖再拖。经过多次商讨,性病医院于1876年建成并投入使用,由工部局单独经营。

公济医院:1864年,天主教江南教区在法租界的科尔贝尔路(今新永安路)开设公济医院(General Hospital)。除教会资助外,公济医院的主要资金来源还有法租界公董局、公共租界工部局和社会捐款。1875年10月,工部局董事会提出,希望医院理事会能将医院交给工部局管理。12月,法租界公董局表示他们愿意接受改组方案。改组后,工部局占2/3股份,公董局占1/3。①上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处关于公济医院沿革及发展的文件》,档案号:U1-16-795。

工部局接管公济医院,这不仅是一个归属权的问题,更重要的是,这意味着作为租界市政管理机构的工部局开始正式向民众提供医疗服务,承担起促进公民健康的责任。虽然在1876年,工部局就创办了性病医院,但是该医院的创办目的是为了防治性传染病,只服务特殊人群,它的创办并不代表工部局有意承担起全租界居民的医疗责任。因此,1877年公济医院作为工部局局属医院向大众提供综合性医疗服务,这才表明租界的医疗开始向体制化方向发展。

公共租界内的卫生教育,主要分成学校卫生教育和社会卫生教育两个部分,而这两部分,几乎都和华界的卫生教育有交叉。民国政府成立后,更是得到了上海卫生局的合作。

学校卫生教育。公共租界内的学校主要由工部局设立,截至1931年底,工部局共设学校31所。②根据《上海公共租界工部局年报(西历一九三一年)》中内容统计。20世纪初,这些学校使用的教科书中就有关于卫生的科目。最晚到20世纪20代末,工部局对其所设学校均派卫生稽查员进行定期卫生检查,大部分学校内设有诊室,有医生常驻或者在各学校间巡值。这些医生不定期对学生和教师进行卫生教育。③上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处有关学校卫生检查费用分担问题与总办处、教育处来往函》,档案号:U1-4-128。1932年,工部局邀请美国医院诊所联合会E.R.威尔逊医生,对工部局学校的学生作“普通卫生”的巡回演讲,凸显卫生教育的重要性。④上海档案馆:《上海公共租界工部局总办处关于美国医院诊所联合会E.R.威尔逊医生拟对工部局学校学生作“普通卫生”的演讲事》,档案号:U1-3-4310。

社会卫生教育。这部分教育的主力军是工部局卫生处的卫生稽查员。各种卫生知识宣传、卫生技能教授都由各卫生分处的卫生稽查员负责。比如,1936年上海蚊蝇猖獗,卫生稽查员成立了捕蚊小队。在捕蚊之余,还张贴各种灭蚊宣传画,宣传蚊蝇的危害性,教授一般民众捕蚊技巧。1909年起,上海医学研究所、中国卫生会等民间团体竞相举办卫生演述,进行公共卫生、个人卫生和防病常识的启蒙教育。1916年,中华基督教青年会、中国博医会、中华医学会的宣教部门合组为中华卫生教育联合会,以各种方法宣传卫生,预防传染病。如,1909年2月10日,上海城厢内外总工程局卫生处印发《慎防鼠疫》传单,称:“卫生之术,总宜先事预防,其预防之法莫如家置一捕鼠机,并蓄一猫,以期殄灭”。⑤上海档案馆:《上海公共租界工部局卫生处关于中国公立医院和该处合作防治鼠疫的途径、章程、布告和传单及各类人事杂务等文书》,档案号:U1-2-1339。

四、结 论

上海公共租界近代卫生体系的形成,主要经历了以下四个阶段:

第一阶段(1843-1861):“混沌期”。在租界开辟的前十几个年头里,卫生事务一直没有一个特定的官员进行管理。街道清扫、管道排污疏通等事宜,由纳税人会议或者后来的工部局承包给商人,再由警察巡视监督。在医疗方面,除了工部局内职员可以享受特聘医官的服务之外,工部局并不照顾界内所有居民的医疗。租界内只有一所西式医院,即由英国伦敦会创办的仁济医院,提供西医服务,同时负有种痘一类的卫生预防工作。1861年,工部局任命第一任卫生稽查员,租界始有专管卫生事务的职位。

第二阶段(1861-1898):初成。这个阶段,公共租界的卫生管理出现了从人到机构的质变。1876年,工部局创办性病医院,成为租界卫生模式成长的一个突破口。1877年工部局接管公济医院,意味着作为市政机构的工部局正式向民众提供医疗服务,医疗体制在租界内初成。1898年工部局卫生处的成立,标志着此后界内卫生事务有了统一的归口。

第三阶段(1898-1920年代):发展。卫生处成立后,其基本工作是市容清洁、生死统计、工部局局属医院管理、防疫与卫生教育宣传。最大的两项增办工作是建立公共卫生实验室和制定各种相关条例章程、颁发执照。除性病医院、公济医院和战时临时医院之外,工部局局属医院基本都在这个时期创办。诸如《上海公共租界工部局卫生处开业医师、牙医及兽医注册条例》、《医院各部门收费章程》等强制性规范制度,也是在这一时期大量出台。同时,社会团体的力量也积极发展,各种医学团体不断涌现,社团/个人办医数量达11家。

第四阶段(1920年代-1943):巩固。卫生处在打好基础之后,开始细化工作,多方面促进卫生进步。主要内容有加强工部局局内人员和学校学生的卫生教育,以多种形式在社区进行卫生宣传;提高卫生稽查员素质,建立稽查员考试制度;增加与华界的卫生事务互动等。社会办医在这一时期也达到了高潮,多达60余家,各种医学相关协会相继出现。

以“卫生”之名,无论是对政权还是个人或者其他实体,都是一个再好不过的名头。清末民初,华人精英就已意识到,租界当局以华人“污秽”作为扩张租界的借口,“用心险恶,即不但最初以此作为借口,目下至远后,亦当仍用卫生为词,使华官无从置办,借以要求工部局在该处有完全管辖之权也”。①相关研究可见徐公肃、丘瑾璋:《上海公共租界史稿》,第79~83、465~497页。以“卫生”之名的扩张,是无形而强有力的。“卫生和社会间的关系,不必然要透过国家的公共卫生措施,在看似最个人的选择中也蕴藏着最社会性的想象和人我关系。”②雷祥麟:《卫生为何不是保卫生命?民国时期另类的卫生、自我与疾病》,《台湾社会研究季刊》2004年总第54期。卫生在个人与政权之间的作用,对个人来说,它意味着个人对政府保护其健康权的责求,比如要求政府给其医疗保障;对政权来说,它是推行各种政策、措施的强有力的理由,比如接种疫苗、强制隔离(传染病患者)。

作为一个科学的、时髦的概念,还有什么比“卫生”更能在政治、经济和思想上进行温和地扩张呢?在工部局完成了以“卫生”之名的扩张之后,上海公共租界的近代卫生体系基本完成。