互联网法院定位之回归*

杨秀清

(中国政法大学民商经济法学院,北京 100088)

上世纪90 年代以来,信息通讯技术运用的广泛与便捷,不仅极大地影响着人们的生活、学习和工作方式,影响着政府与市民社会的交互方式,而且不可避免地给各国的诉讼制度与审判方式带来巨大的影响与冲击。电子诉讼的出现和发展是信息通讯技术对司法审判制度影响的必然产物和结果,也是国家信息化战略在司法审判中的具体展现。自1999年10月20日最高人民法院颁布《人民法院五年改革纲要》,将采用信息技术建立在线审判体制作为司法改革的重要内容以来,最高人民法院相继发布了一系列关于人民法院信息化建设的司法文件,极大地推动了我国人民法院信息化建设的进程。中国法院的信息化建设从远程视频审判、科技法庭发展到智慧法院。2017年6月26日,中央全面深化改革领导小组第三十六次会议审议通过了《关于设立杭州互联网法院的方案》,中央深改组会议强调,“设立杭州互联网法院,是司法主动适应互联网发展大趋势的一项重大制度创新。要按照依法有序、积极稳妥、遵循司法规律、满足群众需求的要求,探索涉网案件诉讼规则,完善审理机制,提升审判效能,为维护网络安全、化解涉网纠纷、促进互联网和经济社会深度融合等提供司法保障”。[1]设立互联网法院突破了传统法院的设置模式,契合网络空间纠纷解决的独特性。

适应互联网时代司法的现实需求,被誉为“司法领域里程碑式的事件”。2017年8月18日,杭州互联网法院正式挂牌,作为全球首家定位于以“互联网方式审理涉互联网案件”的互联网法院,为构建网络时代的新型司法审判方式提供了鲜活的实践样本。此后,2018年9月9日,北京互联网法院挂牌成立。2018年9月28日,广州互联网法院挂牌成立。随着三家互联网法院的相继挂牌成立,我国的电子诉讼也发展到了一个新的阶段。近两年来,站在司法体制改革潮头的互联网法院凝聚了社会各界广泛关注,然而,互联网法院自设立至今的审判实践现状如何,其在以解决传统非网上民事纠纷为基础的诉讼理论指导下形成的现行民事诉讼制度与程序规则框架内运行,究竟会遭遇怎样的制度困境,需要审慎分析。

一、互联网诉讼面临制度挑战

以互联网技术为依托的全新时代被称之为“互联网时代”、“大数据时代”、“智能化时代”。据互联网中心2018年第42次中国互联网络发展状况统计报告显示:截至 2018 年 6 月,我国网民规模为8.02 亿,上半年新增2968 万人,较 2017 年末增加 3.8%,互联网普及率达 57.7%。我国手机网民规模达 7.88 亿,上半年新增3509 万人,较2017 年末增加 4.7%。网民中使用手机上网人群的占比由 2017 年的 97.5%提升至 98.3%,网民手机上网比例继续攀升。我国网络支付用户规模达到5.69亿,较2017年末增加3783万人,半年增长率为7.1%,使用比例由68.8%提升至71.0%。网络支付已成为我国网民使用比例较高的应用之一。其中,手机支付用户规模增长迅速,达到5.66亿,半年增长率为7.4%,在手机网民中的使用比例由70.0%提升至71.9%。我国农村网民规模为2.11亿,占整体网民的 26.3%,较 2017 年末增加 204 万人,增幅为 1.0%;城镇网民规模为 5.91 亿,占比达 73.7%,较 2017 年末增加2764 万人,增幅为 4.9%。[2]互联网用户规模以及网络支付比例的提升必然引发涉网民商事纠纷的大量发生。

十年前,德国学者便预言,电子诉讼将以极不平衡的程度波及法庭诉讼程序,包括诉讼形式、法律人和诉讼当事人的行为方式以及复杂多样的诉前程序、诉中程序和诉后程序。[3]P308互联网时代中,微信、QQ、电子邮件等即时电子手段联系已经跨越空间地域取代了传统的面对面交往和交易方式,电子商务方式有超越传统交易方式的趋势,交易宣传、订货、报价表、货品信息、电子票据、电子凭证、发货通知、收货确认、商品维护信息、索赔请求等交易过程都以数字方式呈现。一旦涉讼,这些文本、数据与音视频资料如果再以书面方式打印提交,反倒成为证据副本,不但与最佳证据规则相悖,而且费时耗力。[4]因此,承载信息的物理介质以及交流场域的变化,必然会相应地改变当事人诉讼行为与法院审判行为的方式。传统诉讼中,当事人彼此之间以及与法官之间用语言以及有形物理介质承载的文字、特征等进行信息传递,并且通过传统法庭这一特定空间场域所形成的物理上的直接联系进行交流,相应地塑造了传统诉讼应有的基本原则、制度与程序规则,以及书面案卷存档技术。电磁波传递信息方式的出现,将视听资料这一证据形式带入诉讼,但任何信息技术都无法与互联网媲美,互联网技术普及后,改变了诉讼资料的承载与传递方式,并且可以使当事人彼此以及与法官在虚拟空间中的电子法庭进行诉讼行为的交流,可见,互联网技术使得运用电子数据处理系统处理案件的经济性和迅速性优势凸显出来,数字化的视频会议技术也可以在当事人和法院两个角度方便地利用,而且还可以消除或缓解面对面诉讼给当事人带来的恐惧感。[4]因此,虚拟空间中的电子法庭某种程度上也削弱了司法仪式在保障司法公正方面的作用。

随着互联网技术在司法审判中的运用,诉讼的电子化、信息化在很多国家的民事诉讼中以不同方式、不同程度展现出来,电子司法、电子诉讼、电子发现程序或曰电子审前证据开示程序、电子文件提交、电子法庭、电子证据、电子送达等在一些国家成为耳熟能详的概念。[5]可见,互联网技术的迅速发展与广泛运用不仅改变了民众的生活方式,以及私法领域中传统民商事法律关系的产生、变更与消灭的方式,而且也极大地改变了民事诉讼这一公法领域的交往方式,它在很大程度上摆脱了工具理性的束缚,转而开始制约、乃至型构人类社会的基本关系网络和组织形态。司法体制改革涉及司法权力运行的多个方面,互联网法院是司法权力与网络时代的直接对话。[6]

互联网技术之所以能够被司法领域所接受,根源于其自身的有用性与实效性能够契合当代稀缺司法资源与社会对司法服务欲望膨胀之间矛盾加剧背景下民事司法实用主义的现实需求,然而,互联网法院要充分发挥其对“网上案件”便捷、高效审判的司法效能,首当其冲就会面临“网上案件”争议事实超越物理空间地域的特性与传统民事诉讼以物理地点作为连接点确定管辖法院的诉讼制度与程序规则之间的冲突,如果“网上案件”无法进入互联网法院的审判视域,也就无从谈及涉网案件诉讼规则的建构问题。可见,互联网法院作为“互联网+”在司法体制改革中运用的鲜活样本,如何保障互联网法院民事诉讼在实现“网上案件网上审理”的审判模式基础上,确保当事人应有诉讼权利的合理行使,是互联网法院民事诉讼正当性的关键。如果互联网法院诉讼的电子信息传递与电子法庭审理不能实现与传统法院诉讼在保障当事人诉讼权利行使方面的等价功能,则互联网法院诉讼的正当性会遭受挑战,因此,互联网技术在司法审判中的运用,不可避免地产生互联网法院在审判涉网诉讼案件中,互联网技术与传统诉讼法律制度与程序规则之间的冲突与融合问题。换言之,要实现互联网法院审判的专业化,涉网案件诉讼审判必然面临传统诉讼法律制度与程序规则的挑战。

二、互联网法院审判现状检视

杭州互联网法院作为中国司法适应现代互联网时代的一项重大司法改革与创新,受到了中国乃至世界的瞩目,以此为样本,北京互联网法院与广州互联网法院相继设立。对于这些含着“金钥匙”问世,承载着高层期待与社会各界关注的司法宠儿,在实现“网上案件网上审理”的专业化审判功能的过程中,究竟面临传统诉讼法律制度与程序规则的何种挑战,应如何建构涉网案件诉讼规则并完善审理机制?

(一)互联网法院的审判样本分析

1.杭州互联网法院的审判样本分析

通过Alpha法律智能检索系统,截止到2019年7月27日,笔者以“杭州互联网法院”为检索对象、以“民事案件”为案件类型、以“2017年至2019年”为时间范围、以“审理程序(一审)”为审级,共检索出2539份裁判文书,其中判决369份、裁定1875份、调解书295份。可见,在杭州互联网法院设立至笔者检索截止的近两年时间里,由杭州互联网法院受理并作出处理的2539份裁判文书中,以判决或者调解书方式作出实体处理的裁判文书共有664份,占裁判文书总数的26.2%;而以裁定方式作出程序性处理的则有1875份,占裁判文书总数的73.8%,其中,有11份驳回起诉的裁定、①45份不予受理的裁定、②2份管辖权异议的裁定,③这三种裁定共计58份,占裁定总数的3.1%;其余1817份裁定均为准许撤诉或者按撤诉处理的裁定,④占裁定总数的96.9%。在上述裁定中,有为数不少的裁定呈现出被告同一的“串案”特点,即多个原告分别对同一个被告提起诉讼标的为同一种类的诉讼案件,如多个原告以杭州易程科技有限公司为被告提起的网络购物合同纠纷诉讼、多个原告以浙江淘宝网络有限公司为被告提起的网络购物合同纠纷或者产品责任纠纷诉讼、多个原告以广州辰龙教育科技有限公司为被告提起的侵害作品信息网络传播权纠纷诉讼等,而且在上述“串案”诉讼中还有数十起甚至上百起案件申请撤诉或者按撤诉处理。

在杭州互联网法院所作出的2份关于管辖权异议的裁定中,均以被告的管辖权异议理由成立,裁定移送管辖。如在海克斯康软件技术(青岛)有限公司、左兴旺、浙江淘宝网络有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案中,杭州互联网法院经审查认为:“从原告起诉状所述事实及其提交的证据材料初步判断,本案系针对特定作品客体即计算机软件侵害而产生的著作权侵权纠纷,故根据《最高人民法院民事案件案由规定》,本案案由应确定为侵害计算机软件著作权纠纷。同时,经最高人民法院批准,浙江省杭州市中级人民法院自2017年9月8日起管辖发生在杭州市、嘉兴市、湖州市、金华市、衢州市、丽水市辖区内有关专利、技术秘密、计算机软件、植物新品种、集成电路布图设计、涉及驰名商标认定及垄断纠纷的第一审知识产权民事案件等。因此,本案原告海克斯康公司提起的侵害计算机软件著作权纠纷之诉,本院并无管辖权,而属于浙江省杭州市中级人民法院有权管辖的特定案件类型,应当移送至浙江省杭州市中级人民法院审理。”⑤此外,在杭州互联网法院作出的45份不予受理的裁定中,法院不予受理的理由主要也是对原告起诉的案件没有管辖权。如在陈建博、深圳市合方科技开发有限公司网络购物合同纠纷案中,法院认为:“根据起诉人陈建博提供的证据,被起诉人深圳市合方科技开发有限公司的住所地及本案合同履行地,均不在浙江省杭州地区,不属于本院管辖范围,故本院对本案不具有管辖权”,因此,法院裁定不予受理案件。⑥由此可见,既使涉网案件也有可能因为案件性质,亦或受现行民事诉讼法以现实空间里的物理地点作为连接点所确立的地域管辖制度的制约而使互联网法院无权管辖。

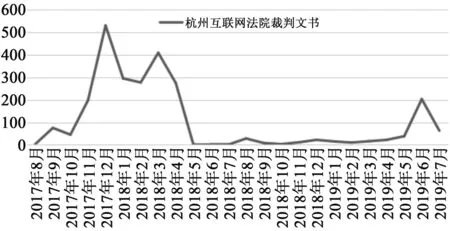

此外,分析检索到的裁判文书作出的时间,杭州互联网法院成立于2017年8月18日,成立当月即作出3份裁判文书,9月小幅增加至75份,10月又小幅下降至45份,之后出现激增,11月突增至198份,而12月更是翻倍增至530份。2018年1-4月之间小幅回落,基本维持在274-409份之间,其中,1月295份、2月277份、3月数量最多为409份、4月为274份,但自5月开始突然断崖式下降至5月1份、6月2份与7月1份,自8月开始上涨,至12月呈现出浅“V”字形的状态,即8月28份、9月8份、10月3份、11月11份、12月22份。2019年1月至3月基本平稳,即1月15份、2月10份与3月16份,此后开始呈现处理案件数量逐渐上升的趋势,即4月22份、5月38份,到6月大幅上升至203份,7月至检索截止日为63份。如下图一所示:

图一 杭州互联网法院裁判文书

由上图可见,杭州互联网法院处理案件的数量呈现出不稳定、甚至波动较大的情况。总体而言,杭州互联网法院自2017年8月设立至2019年7月的两年时间里共作出裁判文书2539份,平均每月作出裁判文书106份,与我国当前基层人民法院案多人少、“人案比”矛盾突出的司法现状相比,审判案件的数量相对较少。

2.北京互联网法院的审判样本分析

通过Alpha法律智能检索系统,截止到2019年7月27日,笔者以“北京互联网法院”为检索对象、以“民事案件”为案件类型、以“2018年和2019年”为时间范围、以“审理程序(一审)”为审级 ,共检索出5114份裁判文书,其中判决420份、裁定3268份、调解书1426份。上述裁判文书中,有2129份裁定内容未公开,无法获知并分析这些裁定的具体内容,因此,可以有效作为分析样本的裁判文书共计2985份。可见,自北京互联网法院设立至笔者检索截止的10个月里,由北京互联网法院受理并作出处理的5114份裁判文书中,以判决或者调解书方式作出实体处理的裁判文书共有1846份,占裁判文书总数的36.1%;而以裁定方式作出程序性处理的则有3268份,占裁判文书总数的63.9%。在公开的1139份裁定中,涉及管辖权异议的裁定有78份,⑦占公开裁定总数的6.8%;驳回起诉的裁定只有5份,⑧占公开裁定总数的0.4%;补正判决书笔误的裁定有8份,⑨占公开裁定总数的0.7%;其余均为准许撤诉或者按撤诉处理的裁定,⑩共计1048份,占公开裁定总数的92%。其中,涉及管辖权异议的78份裁定中,有69份裁定认为北京互联网法院有管辖权而裁定驳回被告的管辖权异议,但是,有9份裁定则以被告管辖权异议理由成立,裁定移送管辖。例如,在李盛彬与北京智融时代信息技术有限公司网络侵权责任纠纷一案中,北京互联网法院认为“本案原告主张被告通过语音电话、短信对原告进行骚扰,要求被告承担侵权责任,原告在本案主张的侵权行为并非通过互联网进行,本院对本案无管辖权。因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖,本案可由被告住所地人民法院即北京市海淀区人民法院审理。”

此外,与杭州互联网法院被告同一的“串案”有所不同,北京互联网法院的“串案”大多表现为原告同一,即同一原告对不同被告提起诉讼标的为同一种类的数十起、甚至上百起诉讼,如由北京全景视觉网络科技股份有限公司、蓝牛仔影像(北京)有限公司、江苏扬子晚报有限公司、广州阿里巴巴文学信息技术有限公司等几家公司分别作为原告就各自提起了多起著作权权属、侵权纠纷诉讼,并且其中分别有数十起、甚至上百起案件是申请撤诉或者按撤诉处理的。

就检索到的裁判文书作出的时间来看,北京互联网法院成立于2018年9月9日,成立当月即审理一起案件并作出裁判文书,10月小幅上升至41份裁判文书,到11月与12月分别迅速增加到799份与962份裁判文书。然而,在经历两个月处理案件数量的大幅度快速增长后,2019年1月至6月处理案件数量却呈现出“W”字形的较大波动状态,1月与2月分别较大幅度下降为269份与468份裁判文书,3月又快速升至997份,但4月与5月又分别迅速回落至172份与367份裁判文书,到6月又突然出现一个951份裁判文书的高峰,7月份截止到笔者检索之日有87份裁判文书。如下图二所示:

图二 北京互联网法院裁判文书

由上图可见,北京互联网法院处理案件的数量呈现出不稳定,甚至波动较大的情况。总体而言,北京互联网法院设立后的10个月内共作出裁判文书5114份,平均每月511份。相比较杭州互联网法院,虽然北京互联网法院设立的时间较短,但就其作出的裁判文书而言,不仅数量远多于杭州互联网法院,而且所作出的裁定类型相对多样,基本覆盖了法院对诉讼案件进行程序处理所涉及的主要类型的裁定。

3.广州互联网法院的审判样本分析

通过Alpha法律智能检索系统,截止到2019年7月27日,以“广州互联网法院”为检索对象、以“民事案件”为案件类型、以“2018年和2019年”为时间范围、以“审理程序(一审)”为审级,共检索出6814份裁判文书,其中判决71份,裁定6743份。可见,自广州互联网法院设立至检索截止的10个月时间,由广州互联网法院受理并作出处理的6814份裁判文书中,以判决方式作出实体处理的裁判文书只有71份,占裁判文书总数的1.04%;而以裁定方式作出程序性处理的则有6743份,占裁判文书总数的98.96%。此外,6743份裁定不仅全部是准许撤诉或者按撤诉处理,而且所涉及的案件种类相对单一,呈现出非常突出的原告具有同一性的“串案”特点,其中,仅中邮消费金融有限公司作为原告就分别以唐疆生、王金辉等6222人为被告起诉了6222起金融借款合同纠纷案,且法院均作出准许撤诉的裁定,占裁定总数的92.27%;以北京全景视觉网络科技股份有限公司作为原告起诉的侵害作品信息网络传播权纠纷案件中作出的撤诉裁定有51份,占裁定总数的0.8%;基于其他各主体起诉,法院作出准许撤诉或者按撤诉处理的裁定只有470份,占裁定总数的6.93%。

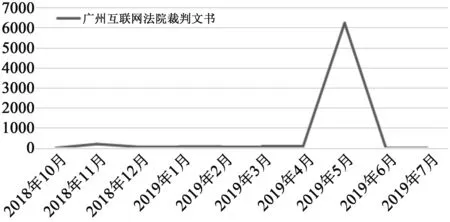

此外,分析检索到的裁判文书作出的时间,广州互联网法院于2018年9月28日成立,2018年10月作出的裁判文书仅为2份,到11月大幅度增加至194份,此后的12月至2019年2月又较大幅度下降为60份、72份与55份,自2019年3月开始稳步上升为3月的97份和4月的109份,而5月突然直线型暴增至6225份,但6月则断崖式骤降为0份,截止到笔者检索日的7月份为0份。如下图三所示:

图三 广州互联网法院裁判文书

由上图可见,就广州互联网法院处理案件的数量而言,和北京互联网法院与杭州互联网法院处理案件数量呈现出不稳定、甚至波动较大的状况完全不同,广州互联网法院处理案件的数量在2019年4月之前呈现出数量少、且相对稳定中略有波动的态势,而2019年5月至7月则呈现出直线型暴增或者断崖式骤降为0的大起大落状态。总体而言,广州互联网法院成立后的10个月之中,虽然从作出裁判文书的数量来看,居于三个互联网法院作出裁判文书数量的第一位,然而,如果剔除2019年5月对中邮消费金融有限公司作为原告分别对6222名被告提起的6222起诉讼案件作出的撤诉裁定,广州互联网法院在成立的10个月时间里实际上只作出了592份裁判文书,每月平均只有59份,与广州这样一个市场经济发达,民商事案件数量多,基层人民法院“人案比”矛盾更加突出地方的司法现状格格不入。

(二)互联网法院的审判困境

通过分别对杭州、北京和广州互联网法院裁判文书样本梳理归纳可以看出,三大互联网法院的民事审判呈现出明显特点,且面临一定的审判困境。

1.程序性处理以及撤诉案件数量居于绝对优势,制约其专业化审判功能之实现。从笔者对所检索的互联网法院作出裁判文书的梳理与归纳情况来看,三个互联网法院共计作出裁判文书14467份。其中,判决860份,占裁判文书总数的5.9%;调解书1721份,占裁判文书总数的11.9%;裁定11886份,占裁判文书总数的82.2%。也就是说,在互联网法院审理并作出处理的案件中,以判决、调解书方式对案件通过实体处理解决涉网纠纷的案件数量在案件总数量中仅占17.8%,并且作出的判决只有不到调解书数量的一半,而对于82.2%的案件,法院都是从程序上作出的处理,这就意味着,互联网法院从设立至今,作为对涉网纠纷案件集中管辖的特殊法院,其真正对当事人之间的涉网案件通过实体审理作出判决的案件数量是较少的。此外,在互联网法院对案件作出程序处理的11886份裁定中,去除互联网法院未公开的2129份裁定,在9757份公开裁定中,法院作出的准许撤诉与按撤诉处理的裁定共计9608份,占公开裁定总数的98.5%。法院裁定准许当事人撤诉申请的主要理由是当事人申请撤诉符合法律规定或者当事人因达成和解协议而申请撤诉,法院裁定按撤诉处理大部分是因为原告未按时交纳诉讼费用,少数是因为原告经法院传票传唤,无正当理由不到庭参加诉讼。由此可见,互联网法院对于所受理的案件,绝大多数是从程序上作出处理,且裁定准许撤诉或者按撤诉处理的案件占绝对优势。审慎分析互联网法院的审判现状不禁令人担忧,互联网法院作为中国司法适应现代互联网时代的一项重大司法改革措施,不仅吸引了国人以及世界的瞩目,而且承载着国家、民众以及学术理论界的期望,然而,目前互联网法院在通过判决解决涉网案件方面数量有限,很难体现其审判的高效率,更难以实现其所承载的“网上案件网上审理”的专业化审判的司法责任。

2.案件类型集中且呈现出明显的“串案”特点,与民诉制度相冲突。从笔者对检索裁判文书的分析来看,无论是互联网法院以判决或者调解方式解决纠纷的案件,还是以裁定的方式作出程序处理的案件,所涉及的案件类型主要集中于网络购物合同纠纷、金融借款合同纠纷、网络服务合同纠纷、著作权权属与侵权纠纷、侵害作品信息网络传播权纠纷这五种类型的案件。其中,网络购物合同纠纷大多为原告是自然人的案件,金融借款合同纠纷则大多为被告是自然人的案件,这两类以自然人为一方当事人的涉网民事纠纷实际上是我国互联网购物与互联网金融发展的产物;而著作权权属与侵权纠纷、侵害作品信息网络传播权纠纷则大多为双方是公司的案件,这也反映出互联网时代对著作权权属界定以及著作权保护提出了新的要求。此外,互联网法院裁判的案件呈现出明显的同一原告起诉多个被告,或者多个原告分别起诉同一被告,且诉讼标的属于同一种类的“串案”特点,其中,最为典型的是广州互联网法院审理的中邮消费金融有限公司作为原告分别起诉6222个自然人的6222起金融借款纠纷“串案”,这一方面反映了涉网民事纠纷与传统民事纠纷的差异性,即与传统民商事交往受限于空间地域的影响不同,涉互联网民商事交往所具有的超越空间地域影响的优势,在极大地增加了民商事法律关系设立、变更与消灭便捷性的同时,也使得每一个借助互联网平台从事贸易、金融、服务等活动的公司可以便利地面对全国各地甚至海内外的无数个交易伙伴;同时,也反映出互联网法院在处理涉网民事纠纷案件时适用民事诉讼法所规定的普通共同诉讼以及代表人诉讼制度的消极性,也体现了现代涉网民事纠纷诉讼与传统民事诉讼制度与程序规则之间的冲突与融合问题。

3.同一原告分别向不同互联网法院提起多起“串案”诉讼,不利于裁判统一。从笔者对检索三大互联网法院裁判文书的横向梳理来看,互联网法院审判的“串案”中,存在以同一主体为原告一方当事人的上百起涉网民事纠纷,由于被告住所地的差异而向不同互联网法院起诉的现象,如在北京互联网法院裁判的案件中,有上百起由北京全景视觉网络科技股份有限公司作为原告起诉的著作权权属、侵权纠纷案件;而在广州互联网法院裁判的案件中,又有上百起由北京全景视觉网络科技股份有限公司作为原告起诉的侵害作品信息网络传播权纠纷案件。虽然通过Alpha法律智能检索系统在北京互联网法院裁判文书中检索到的有关北京全景视觉网络科技股份有限公司作为原告起诉的案件,案由为“著作权权属侵权纠纷”,但是法院裁定中关于原告起诉事实与理由的记载中,均叙述为:“原告认为被告在没有得到授权的情况下,擅自使用涉案摄影作品的行为已经违反《中华人民共和国著作权法》第47、49条及其他条款之规定,侵犯了原告对涉案摄影作品享有的信息网络传播权等著作权权利,并给原告造成了较大的经济损失”,可见,原告起诉所维护的实际是被侵犯的其摄影作品享有的信息网络传播权。而通过Alpha法律智能检索系统在广州互联网法院裁判文书中检索到的有关北京全景视觉网络科技股份有限公司作为原告起诉的案件中,法院裁定所记载的案由是“侵害作品信息网络传播权纠纷”,因裁定中仅直接写明原告申请撤诉,而未记载原告起诉的诉讼请求以及事实与理由,导致笔者无法判断原告北京全景视觉网络科技股份有限公司在广州互联网法院起诉的案件与在北京互联网法院起诉的案件,是否均基于其摄影作品享有的信息网络传播权被不同被告侵害的事实。从现有裁判文书的情况来看,不排除北京全景视觉网络科技股份有限公司基于其摄影作品享有的信息网络传播权被多个不同被告侵害,而因多个被告住所地或者侵权行为地不同,而不得已向北京互联网法院和广州互联网法院分别起诉的情况,甚至还可能存在向被告住所地或者侵权行为地的其他地区的非互联网法院起诉的情况。之所以出现这一现象,是因为互联网交易不同于传统交易,其所具有的超越空间地域性以及即时便捷性,使得借助互联网平台从事商事活动的一个主体面对不同地区数以万计的交易对象成为现实,这就必然可能产生巨大数量的主体与同一借助互联网平台从事商事活动的主体发生民事纠纷。对于检索到的北京全景视觉网络科技股份有限公司分别向北京互联网法院和广州互联网法院起诉的上百起案件,如果不是北京全景视觉网络科技股份有限公司均依法申请撤诉,很难预测,北京互联网法院和广州互联网法院分别对上百起同一原告起诉的案件经过实体审理后作出的判决,能否因统一把握裁判尺度而做到“类案类判”。

三、互联网法院审判困境之理论分析

互联网法院在以解决传统非网上民事纠纷为基础的诉讼理论指导下形成的民事诉讼立法框架内运行,难免会面临制度性障碍,因此,探索涉网案件诉讼规则成为互联网法院实现其专业化审判职能的必然要求,而建构具体诉讼规则的前提则是合理确定互联网法院管辖案件的范围问题。审视互联网法院审判存在的现实困境,可以看出,现行民事诉讼立法难以适应互联网法院审判网上案件的需要。

(一)涉网案件跨地域性与民事诉讼管辖制度相冲突

涉互联网案件由于其民事法律关系设立、变更或者消灭的事实以及与此相关的资料发生或者存储于互联网之中,此类民事案件的审判,就立案、诉讼资料的提交、证据交换、诉讼文书送达等诉讼程序环节而言,现代线上诉讼与传统线下诉讼相比较,除了资料载体的数字化以及电子传递方式的即时性所带来的程序便捷、审判高效以外,并无实质差异。然而,在网上证据的收集、保全、质证、认证等影响到案件事实认定的关键诉讼环节,涉互联网案件的现代线上诉讼却具有传统线下诉讼完全不同的独特性与专业性。为此,电子商务的迅猛发展给现代司法提出了便捷化与专业化的审判需求。现行民事诉讼法以及相关司法解释回应性地作出了一些规定,如2012年《民事诉讼法》(第二次修正)第63条将电子数据作为独立证据种类予以确立,2015年《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(以下简称《民诉法解释》)第20条规定了互联网买卖合同纠纷的管辖确定,即以信息网络方式订立的买卖合同,通过信息网络方式交付标的的,以买受人住所地为合同履行地;通过其他方式交付标的的,收货地为合同履行地。合同对履行地有约定的,从其约定。此外,该司法解释第25条也规定了涉互联网侵权纠纷的管辖确定,即信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。这些规定表面上体现了涉网案件管辖确定的特殊性,但结合涉网商事交易的超越空间地域性特点,不难发现,现行民事诉讼法所确立的地域管辖制度制约了互联网法院“网上案件网上审判”专业化审判职能的发挥。主要存在以下问题:

1.涉网案件的分散管辖模式可能产生“类案”裁判规则不统一,从而影响司法公信力。现行立法规定赋予买受人住所地、被告住所地、原告住所地、侵权行为地、平台所在地法院均可能具有对涉互联网案件诉讼的管辖权,这种较为分散的管辖模式不仅给互联网企业和网络使用者带来很大的困惑与不便,而且也造成同一主体起诉的涉网案件,因为管辖连接点不同而由不同的互联网法院或者其他地区非互联网法院管辖的司法现象,由此可能产生“类案”裁判规则不统一的问题。正如前文所分析,北京互联网法院与广州互联网法院分别管辖了北京全景视觉网络科技股份有限公司作为原告对不同被告分别提起的上百起诉讼案件,如果这些涉网案件不是因为北京全景视觉网络科技股份有限公司均提起撤诉而结束,则很难保证两个互联网法院对如此之多的“类案”,在分别进行实体审理之后能够统一裁判规则。此外,正是因为互联网法院对涉网案件的管辖受制于立法所确定的物理连接点,也产生了互联网法院对当事人起诉的涉网案件因没有管辖权而移送到非互联网法院的问题。如在检索分析的北京互联网法院认为被告管辖权异议理由成立,而裁定移送管辖的9份裁定中,詹晓彩与杨恒东网络购物合同纠纷一案,被告杨恒东住所地在云南省昭通市镇雄县,原告詹晓彩以收货地在北京市房山区拱辰大街27单元1号506为由诉至北京互联网法院,被告提出管辖权异议,“本案中,詹晓彩承认向杨恒东提供的收货地址系虚假地址,且对真实收货人等身份的陈述自相矛盾,无法提供合理解释。本院认为,如果以上述虚假地址作为管辖连接点,有违方便确定管辖、便利诉讼的立法目的,且损害对方当事人的合法权益,最终影响民事诉讼活动的正常进行。故对詹晓彩以收货地位于北京市辖区作为确立本案管辖权依据的主张,本院不予采信。本案中,被告的住所地已然确定,因此,应当由被告住所地人民法院管辖”。可见,涉网案件的分散管辖模式不利于互联网法院统一管辖涉网案件。

2.涉网交易的跨地域性与现行立法的地域管辖制度相冲突。互联网商事交易的重要特点是超越空间地域性,即任何人可以在任何地点通过手机或者笔记本电脑等与借助互联网平台从事商事活动的主体发生交易。以网络买卖合同纠纷为例,当事人通过电子邮件的往复或即时通讯工具进行要约、承诺,以数字签名完成签章,合意形成于网络空间,在这一过程中根本就不存在现实空间中的 “合同签订地”。若合同通过网络履行,履行数据可能会借由不同路径经过若干网络服务器,在网络空间中的出发地址、到达地址也会因当事人不经意的操作选择而千差万别,甚至可能在国外的服务器上最终完成合同的履行,根本就不存在现行法意义上的“合同履行地”。[7]互联网法院搭建的全网上、无纸化诉讼服务平台,对于诉讼参与人而言,立案、开庭、提交证据、签收诉讼文书无须再人来人往,并且打破了空间的局限性,实现从网络空间的跨国界、跨行政区到诉讼空间的跨区域,[8]与互联网商事交易具有很高的契合度。而现行立法在确定涉网案件地域管辖时仍然以“买受人住所地”等物理地点作为“合同履行地”确定管辖法院的连接点,该地点可能与通过信息网络方式交付标的的涉网交易没有任何联系,这就难免令人产生对该物理地点法院管辖涉网案件合理性的质疑。因此,要想实现互联网法院对涉网案件专业化审判的职能,如何真正回应现代电子商务对司法的要求,通过司法审判保障与促进现代电子商务的有序良性发展就成为互联网法院审判的应然使命。

(二)“涉网案件”范围与互联网法院专业化审判职能不相匹配

涉互联网诉讼案件实行专业化审理是互联网法院应当承担的首要功能。北京、广州与杭州互联网法院设立后,为了实现互联网法院专业化审理案件的功能,最高人民法院于2018年9月7日起开始施行《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》(以下简称《互联网法院规定》),该规定第2条明确了互联网法院管辖案件的范围,即北京、广州、杭州互联网法院集中管辖所在市的辖区内应当由基层人民法院受理的下列第一审案件:(一)通过电子商务平台签订或者履行网络购物合同而产生的纠纷;(二)签订、履行行为均在互联网上完成的网络服务合同纠纷;(三)签订、履行行为均在互联网上完成的金融借款合同纠纷、小额借款合同纠纷;(四)在互联网上首次发表作品的著作权或者邻接权权属纠纷;(五)在互联网上侵害在线发表或者传播作品的著作权或者邻接权而产生的纠纷;(六)互联网域名权属、侵权及合同纠纷;(七)在互联网上侵害他人人身权、财产权等民事权益而产生的纠纷;(八)通过电子商务平台购买的产品,因存在产品缺陷,侵害他人人身、财产权益而产生的产品责任纠纷;(九)检察机关提起的互联网公益诉讼案件;(十)因行政机关作出互联网信息服务管理、互联网商品交易及有关服务管理等行政行为而产生的行政纠纷;(十一)上级人民法院指定管辖的其他互联网民事、行政案件。可见,互联网法院集中管辖的案件可以分为两类:一类案件是与诉讼有关的案件事实和证据材料均发生在互联网线上的案件,如上述规定中的(二)、(三)、(四)、(五)、(六)所涉及的纠纷案件以及(一)、(七)所涉及的部分纠纷案件;另一类案件是与诉讼有关的案件事实和证据材料部分发生在互联网线上、部分发生在互联网线下的案件,如上述规定中的(八)、(九)、(十)所涉及的纠纷案件以及(一)、(七)所涉及的部分纠纷案件。正因为目前互联网法院所管辖的案件还存在案件事实和证据材料部分发生在互联网线上、部分发生在互联网线下的情况,《互联网法院规定》第1条规定:互联网法院采取在线方式审理案件,案件的受理、送达、调解、证据交换、庭前准备、庭审、宣判等诉讼环节一般应当在线上完成。根据当事人申请或者案件审理需要,互联网法院可以决定在线下完成部分诉讼环节。由此可见,互联网法院对“涉网案件”的诉讼管辖,只是考虑到“涉网案件”的特殊性,在遵循民事诉讼法及其司法解释关于地域管辖规定的前提下,将原本由北京、广州、杭州市的基层人民法院管辖的上述案件集中由互联网法院管辖,从本质上并未改变民事诉讼法及其司法解释以物理地点作为连接点确定地域管辖的基本路径。换言之,在北京、广州、杭州市以外的其他未设置互联网法院的地区,其基层人民法院同样可以根据民事诉讼法地域管辖的规定管辖《互联网法院规定》第2条所规定的涉互联网诉讼案件。例如,笔者通过Alpha法律智能检索系统,仅以“网络购物合同”为案由、以“基层人民法院”为法院层级、以“上海市”为地域范围、以“2019年”为时间范围、以“一审”为审理程序、以“判决、裁定、调解书”为文书类型,通过上述关键词设定共检索出裁判文书456份,且从作出裁判文书的法院来看,基本覆盖了上海市的全部基层人民法院。

互联网法院借助互联网技术平台,在审判《互联网法院规定》第2条所规定的涉互联网纠纷案件时,将传统民事诉讼中的全部诉讼环节由线下转入线上进行,或者根据案件的情况将部分诉讼环节由线下转入线上进行,实行线上与线下相结合的诉讼运行方式。然而,根据现行民事诉讼法及其司法解释所确立的地域管辖制度,未设置互联网法院的其他地区的基层人民法院,在审理《互联网法院规定》第2条所规定的案件,以及各地法院在审理传统的非涉互联网民商事纠纷案件时,为了便利于当事人诉讼,提高审判效率,同样也有利用现代信息技术进行在线审判的现实需求。因此,随着我国法院信息化建设在全国各地以及各级法院的全面推进,在各种现代信息技术公司的参与及技术支持下,许多地方法院都通过建立互联网诉讼平台进行网上立案、网上提交诉讼资料与证据、网上交换证据、网上质证、网上开庭、网上调解等诉讼活动,实践中也形成了一些风格各异、各具特色的线上诉讼司法样本,如2017年10月30日,三亚“智慧法院电子送达平台”正式上线,该平台是三亚市中级人民法院与三亚市司法局深度合作,携手腾讯公司打造的全国首个“智慧法院电子送达平台”,全面实现了司法局律师库比对、微信小程序人脸识别、诉讼文书推送、小程序签名签收、送达回执等多项功能。[9]再如,2018年1月在宁波两级法院推开的宁波移动微法院,是全国首批投入实战应用的移动电子诉讼平台,集立案、送达、证据交换、调解、庭审、执行、查阅等诉讼流程于一体。“宁波移动微法院”具有可移动、跨时空的特点,让案件审理由线下的面对面同时同步向移动端错时异步转变,使诉讼不再受时空和场域限制,碎片化时间得以利用,办案场所更加灵活,送达诉讼文书更为便捷。此外,宁波移动微法院制订了全国首个移动电子诉讼规则。[10]2019年3月23日,最高人民法院在浙江宁波市召开移动微法院试点推进会,开通移动微法院全国总入口,并发布了《最高人民法院关于在部分法院推进“移动微法院”试点工作的通知》、《关于推进“移动微法院”试点工作的方案》和《移动微法院标准化建设指南和技术规范》,自4月1日起将移动微法院试点地域范围拓展至北京市、河北省、辽宁省、吉林省、上海市、浙江省、福建省、河南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、云南省、青海省辖区内所有法院。[11]作为移动互联时代的新型诉讼模式,移动微法院从根本上突破了诉讼的时空限制,对传统的诉讼制度和理论产生了巨大的冲击。此外,一些传统法院还根据审判需要设置了互联网法庭,如2018年7月11日福建厦门湖里区法院设立互联网法庭。[12]2018年6月22日,经四川省高院批复同意,郫都区人民法院互联网法庭正式挂牌成立,该法庭集中管辖成都市辖区内涉互联网一审民商事案件。可见,法院的信息化建设以及各地法院的积极探索进一步推动了线上电子诉讼的纵深发展。

“设立杭州互联网法院,是司法主动适应互联网发展大趋势的一项重大制度创新”,[13]作为适应信息化时代变革的一项司法改革措施,我国单独设立了北京、广州和杭州三个互联网法院,最高人民法院为此也单独制定了《互联网法院规定》,其目的是实现互联网法院的专业化审判职能。令人遗憾的是,无论是从《互联网法院规定》第2条所规定由互联网法院集中管辖涉网案件的范围来看,还是从我国互联网法院以及未设互联网法院地区的地方法院均可以管辖《互联网法院规定》第2条所规定的涉网案件的司法实践现状来看,我国现行立法关于“涉网案件”范围的规定无法体现互联网法院的专业化审判职能。

四、定位回归:破解互联网法院审判困境之道

在互联网技术与司法审判相结合的时代背景下,虽然互联网法院的设立将我国的电子诉讼推向了新的发展高度,但是,掩卷而思,互联网法院的审判现状与其设立的预期是否相契合,互联网法院是否承担起了非互联网法院所无法承担的司法职能?通过对互联网法院设立至今的审判实践以及我国关于涉网案件诉讼相关规定的分析来看,答案似乎不容乐观。与其他法院借助互联网技术进行的诉讼程序改革相比,互联网法院除了具有在所在城市集中管辖《互联网法院规定》第2条的特殊类型案件的特点之外,在进行线上诉讼或者线上线下诉讼相结合方面,只是存在线上诉讼环节的多少与程度有所差异而已。无论是立法还是实践,互联网法院对涉网案件的审理并无独特之处。其他国家没有设立独立的互联网法院,并未因此而影响其诉讼程序的电子化,如韩国2010年3月24日制定了作为电子诉讼一般立法的《关于民事等诉讼中利用电子文书的法律》,根据该法,法院在所有诉讼领域义务性或者任意性地实施电子诉讼,并且韩国几乎所有法庭都配备了电子设备。[14]上世纪90年代早期的美国民事诉讼使用电子数据已经司空见惯,到了 90年代后期,互联网特别是电子邮件的使用使得发现程序中电子储存信息的使用大大增加,并呈现出翻天覆地的变化,联邦民事诉讼规则随之而修订,采纳电子发现程序。[15]P33-3590 年代中期,英国沃尔夫勋爵在《接近正义》的中期报告和最终报告中提出了许多有关民事诉讼中使用信息技术的建议,尤其强调引进案件管理系统(包括案件追踪系统、案件计划系统、电视电话会议、文件获取系统)和电子案卷系统。1999 年的《英国民事诉讼法》规定了一些电子诉讼的内容。[16]P111-112因此,如果将“互联网法院”等同于“智慧法院”,在现有民事诉讼立法所确立的具体诉讼制度与程序规则框架内审判涉网民事案件,仅仅强调其有利于提高司法审判效率、方便当事人进行诉讼的司法功能,进而给互联网法院贴上现代“远程审判”、“线上诉讼”的靓丽标签,则有悖于互联网法院设立所应承担的时代使命。

接近正义是司法的本质属性,意大利著名法学家莫诺·卡佩莱蒂曾指出:“一种真正现代的司法裁判制度的基本特征之一必须是,司法能有效地为所有人接近,而不仅仅是在理论上对于所有人可以接近。”[17]P40互联网法院民事诉讼同样无法回避这一问题。互联网法院诉讼高度依赖互联网信息技术,我国第一家互联网法院—杭州互联网法院的网上诉讼平台就是依托阿里巴巴公司提供的技术支持建立并运行的,此后,以杭州互联网法院为样本设立了北京与广州互联网法院,可以说,这三家互联网法院是法院系统中聚焦现代信息通讯技术的典范,然而,法院信息化或曰“智慧法院”型构过程,是一种“实践力量”,但并非是纯粹的“技术性问题”。受实用主义哲学观支配,实务专家将主要精力倾注于解围“物理构成”壁垒,以至于软硬件设备不断推陈出新。[18]作为法院信息化建设的典型代表,这三家借助现代信息通讯技术建成的互联网法院,就其审判现状而言,仅仅实现了在虚拟的网络世界再现诉讼的便捷、高效的审判功能,这与最高人民法院以“宁波移动微法院”为样本试点推进的“移动微法院”无本质区别,并未真正体现出“互联网法院”这一名称所蕴含的“网上案件网上审理”的专业性。

在客观上,技术在司法中的应用挑战了诉讼原则与程序规则,在电子诉讼发展初期,社会对技术细节的重视甚至超过了法律规则。但随着技术应用的增加,解决电子诉讼制度构建中的诉讼法理问题已成为当务之急,因为司法过程固然需要信息通讯技术辅助,但技术要服务于诉讼过程,服从于程序的理性构建。[19]互联网法院设立至今时间尚短,已面临审判的困境,且遭遇专业化审判功能有效发挥的立法瓶颈。欲破解互联网法院发展所遭遇的困境,应明确其症结所在。究其原因,并非是互联网法院在审判中适用民事诉讼制度与规则本身出现问题,而是现行民事诉讼制度与规则无法适应互联网法院的审判需求,换言之,欠缺与互联网法院专业化审判相匹配的民事诉讼制度与程序规则是症结所在,因此,探索涉网案件诉讼规则不仅是互联网法院审判发展的需要,也是中央深改委决定设立互联网法院的一大要求。近几年来,针对涉网案件审理与民事诉讼具体制度、程序规则之间的冲突,已有学者从当事人身份识别的技术规则以及管辖、证据运用、立案、送达、审理等方面对诉讼程序技术操作层面的规则完善进行了有益探讨,[20]也有许多地方法院开展了积极实践探索,但似乎仍然无法解决互联网法院审判实践所面临的问题,也难以回应互联网法院专业化审判的现实需求,究其根源在于现有的探讨更多关注的是信息技术与司法审判相结合背景下,通过信息技术的运用优化相应的诉讼制度与程序规则,从而提高诉讼程序的便捷性与司法效率,然而却忽略了互联网法院所承担的“网上案件网上审理”的专业化审判职能,即忽略了互联网法院与借助现代信息技术进行线上诉讼或者线上线下相结合诉讼的非互联网法院之间的本质区别。换言之,对互联网法院的定位理解出现了偏差。

从最高人民法院《互联网法院规定》第2条“北京、广州、杭州互联网法院集中管辖所在市的辖区内应当由基层人民法院受理的下列第一审案件:……”的表述来看,最高人民法院将互联网法院定位于集中管辖涉网特殊类型案件的跨行政区划法院。2013年11月,党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出:“探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度,保证国家法律统一正确实施。”设立跨行政区划人民法院,通过集中指定管辖,实现普通案件在行政区划人民法院办理、特殊案件在跨行政区划人民法院办理的诉讼格局。跨行政区划法院的管辖制度则以案件符合易受地方干扰、跨行政区划、重大等标准为基础构建,从而实现司法管辖区与行政区划相分离。[21]由此可见,跨行政区划法院集中管辖特殊案件的主要目的在于通过司法管辖区与行政区划的适当分离,保证案件的公正审判以及国家法律的统一正确实施,这与互联网法院所承担的“网上案件网上审理”的专业化审判职能是存在本质区别的。中央深改组会议审议通过《关于设立杭州互联网法院的方案》,会议强调的重点之一就是通过设立杭州互联网法院探索涉网案件诉讼规则,而以实现专业化审判为目标构建涉网案件诉讼规则理应以涉网案件的本质特征为基础。

科学技术的迅猛发展,特别是计算机的迅速普及、网络通讯技术的广泛应用,缔造了一个以信息化为核心的时代。在这个时代里,人与人之间的山川阻隔被彻底消除,整个世界成了平的。[22]P42网络无地域使得民商事法律关系所涉及的事实均发生在互联网上的涉网案件,其本质特征在于超越物理空间与地域的特性,由此产生的涉网案件民事诉讼,在确定其管辖法院时,如果仍然适用现行民事诉讼法基于传统民事案件以所涉及事实的物理连接点为基础所确定的管辖制度,必然直接影响互联网法院对涉网民事纠纷的管辖范围,从而严重制约互联网法院所承担的“网上案件网上审理”的专门化审判功能的有效实现。从发展趋势看,互联网法院是智慧法院追求网络空间法治化的本质需要,具有治理领域和司法应对的专门性。因此,欲使互联网法院走出目前的审判困境,破解之道在于以“网上案件”超越物理空间地域的特殊性为基础回归互联网法院应有的专业性,将互联网法院定位于审判专业性案件的专门法院,而非审判特殊案件的跨行政区划法院。换言之,互联网法院并非传统法院的网络版和替代品,其设立目的不仅是实现民事诉讼的电子化、网络化、信息化、智能化,而是与传统法院并立的具有独特功能的专门法院。[23]可见,以互联网法院为载体,从实体法院转向网络法院,关键在于实现电子联络和电子案卷。在这一过程中,互联网法院承载着诉讼规则的创新,智能化、即时性、虚拟性和无空间局限性,冲击着传统诉讼方式和规则,[24]这就决定了互联网法院诉讼应当明确两个基本标准:一是互联网法院管辖的案件应当是所有案件事实和证据材料均发生在互联网上的案件;二是互联网法院的管辖由当事人选择,不受现实空间中物理地点的制约。因此,只有回归互联网法院专门法院的定位,才能使互联网法院诉讼突破现行民事诉讼法所确立的地域管辖制度的藩篱,跳出以现行民事诉讼法制度框架与互联网法院诉讼的匹配度为基础探索互联网诉讼特殊规则的逻辑怪圈,真正探索互联网法院专业化审判所需要的诉讼制度与程序规则。

互联网法院在全面深化司法体制改革的背景下开辟了一块全新的领域,在聚焦国家以及社会各界期望的同时,也承担着现代互联网时代应有的司法责任。希望通过及时检视互联网法院的审判实践状况,能够明确互联网法院专门法院的定位,并以此为基础进一步探索互联网诉讼规则,保障实现互联网法院“网上案件网上审理”的专业化审判职责有所启示。

注释:

① 北京秦凰达同生物科技有限公司与浙江淘宝网络有限公司网络服务合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初2534号。张涛与浙江淘宝网络有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3748号。淘宝(中国)软件有限公司与西安多听网络科技有限公司、杭州多闻信息技术有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3174号,等。

② 张林、张鑫网络购物合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2017)浙0192民初1588号。蒋邓雄、秀山县丁丁电子商务有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2017)浙0192民初1575号。陈建博、深圳市合方科技开发有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2017)浙0192民初1597号。王振、永康市易厨商贸有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2017)浙0192民初1610号,等。

③ 海克斯康软件技术(青岛)有限公司、左兴旺、浙江淘宝网络有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3989号。海克斯康软件技术(青岛)有限公司、潘澈、浙江淘宝网络有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3988号。

④ 杭州快版科技有限公司与陕西汽车控股集团有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3318号。张同健与浙江淘宝网络有限公司网络服务合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3983号。李祯与杭州易程科技有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初4240号。杭州快版科技有限公司与中山市金资讯房地产代理有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3455号。成都维仕小额贷款有限公司、谢小忠金融借款合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3674号。陈惠倩与张红、浙江淘宝网络有限公司肖像权纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3496号。吴宝与刘朝星、浙江淘宝网络有限公司产品责任纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2018)浙0192民初4号,等。

⑤ 海克斯康软件技术(青岛)有限公司、左兴旺、浙江淘宝网络有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3989号。类似案件:海克斯康软件技术(青岛)有限公司、潘澈、浙江淘宝网络有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2019)浙0192民初3988号。

⑥ 陈建博、深圳市合方科技开发有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2017)浙0192民初1597号。类似案例:王振、永康市易厨商贸有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2017)浙0192民初1610号。范华、江文龙网络购物合同纠纷一审民事裁定书,杭州互联网法院(2017)浙0192民初1594号,等。

⑦ 袁智超与胡仓华网络购物合同纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2018)京0491民初806号。北京听涛网络科技有限公司与武汉佳软信息技术有限公司著作权权属、侵权纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2018)京0491民初1931号。赵磊与孙曦网络购物合同纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初4618号。梁铭洲与深圳市雨嘉科技有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初3586号。张文玲与山东禹王制药有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初2553号,等。

⑧ 吉林省舞帝传媒有限公司与北京快手科技有限公司等网络侵权责任纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初11086号。兰森与北京产权交易所有限公司等网络服务合同纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初1057号。李胜利与张恒产品销售者责任纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2018)京0491民初1265号。刘瑞发与北京转转精神科技有限责任公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2018)京0491民初463号,等。

⑨ 胡祥年与天津瑞佳讯贸易有限公司网络购物合同纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初4892号之一。范冰冰与厦门波罗密网络科技有限公司网络侵权责任纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初5648号。汉华易美(天津)图像技术有限公司与广州华胜企业管理服务有限公司等一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初1053号。蓝牛仔影像(北京)有限公司与华创汇才投资管理(北京)有限公司一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初724号。优酷网络技术(北京)有限公司与承德广通信息网络有限公司等一审民事裁定书,北京互联网法院(2018)京0491民初113号之一,等。

⑩ 沙念与五华县安流镇李秋平食品百货商店网络购物合同纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初14854号。郭永盛与北京百度网讯科技有限公司网络侵权责任纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初11303号。捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司与中铁程科技有限责任公司等著作权权属、侵权纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初15584号。王中豪与百度网络服务合同纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初20489号。北京全景视觉网络科技股份有限公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司开发区支行著作权权属、侵权纠纷一审民事裁定书,北京互联网法院(2019)京0491民初3193号,等。