传统村落文化空间功能演化适应性特征

——以黄山市黟县屏山村为例

陈晓华 ,程佳

(1.安徽建筑大学 建筑与规划学院;2.安徽省城镇化发展研究中心,安徽 合肥 230022)

0 引言

城镇化快速发展和城乡二元化结构加快了传统村落的衰败[1],表现为空间的物质性老化与功能性衰退[2]。在这一背景下,政府、民间团体和学界给予高度关注[3]。我国的传统村落保护发展研究兴起于20世纪80年代,着重关注空间构成[4]、空间形态[5],并将空间信息技术运用到这一领域[6]。近年来,学界逐渐意识到保护过程中对非物质文化遗产的疏忽,突破物质空间的局限,将文化空间纳入研究范畴[7];同时,单纯的空间研究无法满足传统村落保护发展的需求,促使研究方向从功能角度展开,分析空间功能的内涵[8]、结构和演化[9],探索传统村落空间活化的模式[10]。国外相关研究认为,乡村空间凭借其自然和历史资源,天生具有多种功能[11-12],应该充分利用乡村空间的多功能性,通过发展乡村文化旅游[13]、社区艺术和手工艺项目[14]等手段重现乡村的活力。

近年传统村落的文化价值逐渐受到重视,文化空间作为村民日常生活的场所,也肩负起传承传统文化的使命,相关研究日益增多。与此同时,随着传统村落旅游业的蓬勃发展,社会大众对文化空间产生新的需求,促进了文化空间的复兴,体现在物质空间的修缮与功能的演进两个方面,但是缺乏对文化空间功能是否能完全适应现代社会需求的判断。本文以黟县屏山村为例,对旅游开发背景下传统村落文化空间的功能演化适应性进行评价,分析其在功能转型中面临的问题及原因,以期为传统村落文化空间功能转型与活化利用提供参考和借鉴。

1 屏山村文化空间及其功能演化

1.1 屏山村概况

屏山村位于安徽省黄山市黟县(图1),距今有1100年历史。吉阳河穿村而过,形成背山环水、面屏的风水格局,由南北向的前后二街及东西向的巷弄构成集聚型的村落结构,街巷中还留存有光裕堂、咸宜堂等7座祠堂,明清古民居200余幢,以及三姑庙、御前侍卫等历史建筑。近年,屏山村凭借其深厚历史文化底蕴与优越的自然环境发展旅游业,以写生作为独特的旅游产品吸引了大量学生游客,正处于功能转型的关键时期。

图1 屏山村区位图

1.2 文化空间类型

“文化空间”被定义为“具有特殊价值的非物质文化遗产的集中表现,是一个集中举行流行和传统文化活动的场所。”[15]。可以将“文化空间”理解为是由物质空间和文化活动共同组成,蕴含深厚的历史文化价值,需社会各方的积极参与,构建空间活力的场所。因此,文化空间不仅具有时间和空间属性,还应具有文化的活态传承性。

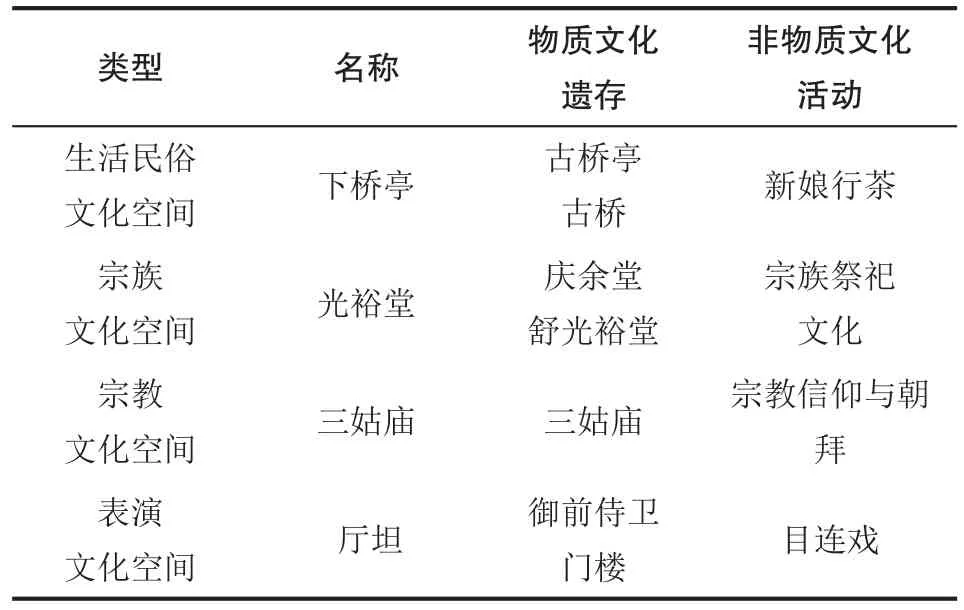

传统村落文化空间的类型划分方法多样,既可以按形式和用途分类,也可以按照空间中举办的文化活动类型分类[16]。不同传统村落中的现存文化空间类型存在差异性,屏山村悠久的历史中形成了多样化的文化空间,部分已经损毁。根据构成要素和空间功能的差异可以将屏山村现状保存完好的文化空间划分为以宗族祭祀活动为核心的宗族文化空间、以宗教信仰活动为核心的宗教文化空间、以日常生活为核心的民俗文化空间和以传统表演活动为核心的表演文化空间,本文从典型文化空间中各选择一处作为研究对象(表1、图2)。

表1 文化空间概况

图2 屏山村代表性文化空间分布图

1.2.1 宗族文化空间——光裕堂

建于明代万历年间的光裕堂是屏山村的宗祠,作为族权的象征,是宗族祭祖、议事、管理和进行其他宗族活动的场所。随着封建帝制被推翻,传统大家庭结构被以两代人共居的核心家庭取代,宗族社会解体。新中国建立后,宗法制度被取消,祠堂的宗族祭祀功能逐步丧失,在解放后成为屏山村行政办公所在地。1990年代末对光裕堂进行维修,作为景点供游客参观。

1.2.2 表演文化空间——厅坦

“坦”是祠堂、社屋前举办各种祭祀仪式的场所,如今祭祀活动已经不在,但是“坦”空间保留了下来,御前侍卫门楼北侧和光裕堂前的空地被称之为“厅坦”,是屏山村街巷交叉处的节点广场。明清时期屏山村的演出十分频繁活跃,无论是婚丧嫁娶和节庆祝寿场合都会进行特色表演活动,俗称“打魔连”(即目连戏),是村民生活娱乐的一部分。解放后表演次数逐渐减少,如今传统表演活动已经被现代休闲娱乐替代。

1.2.3 生活民俗文化空间——下桥亭

下桥亭是屏山村口的风水桥亭,始建于南宋初期,距今已有八百多年历史,不仅是连接两岸的交通,方便村民往来的重要通道,也是屏山村的生活民俗“新娘行茶”活动的举办场所。新中国成立以后,一些带有封建和宗教色彩的生活民俗活动被淡化,在这一时期,人们的行为习惯发生变化,家族传承作为民俗活动延续的主要方式出现断裂。解放后,下桥亭因为年久失修而损坏,于2000年重新修复,现作为村民日常休憩和通行的道路和屏山村的参观景点。

1.2.4 宗教文化空间——三姑庙

三姑庙始建于南宋,是一座典型的道佛合一的庙宇,承载着村民的信仰文化,尤以每年正月十五举办庙会活动最有名。解放后,在历次破除封建迷信的运动中,神像遭到损毁,曾作为仓库使用,20世纪90年代被作为私人油厂的厂房。随着传统文化逐渐受到重视,于2004年重新修缮恢复为寺庙,宗教信仰文化随之复兴,三姑庙成为村民情感上的维系和依托,是维持村落凝聚力的重要力量,在获取村民的情感认同等方面发挥着重要作用。

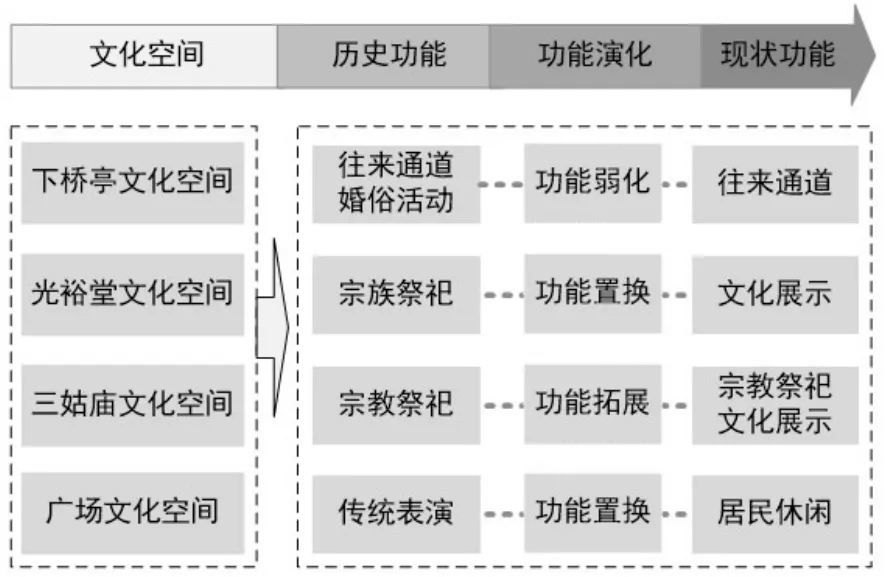

1.3 文化空间功能演化

20世纪上半叶以前,徽州乡村社会繁荣发展,屏山村文化空间的演变过程呈现出一种适应性机制,空间功能相对稳定。20世纪50年代的土地改革使宗族组织瓦解,乡村社会发生重大变迁。在这一时期大量文化空间遭到不同程度的损毁,传统文化功能衰退。20世纪90年代以来徽州传统村落的文化和经济价值逐渐得到社会认同,政府对具有历史文化价值的文化空间展开保护,物质空间得到修缮。2009年屏山村开始发展旅游经济,将部分文化空间作为旅游景点,并赋予文化展示功能。但是空间活化效果却不尽如人意,主要的问题是研究者和保护者没有将文化活动看成村民日常生活的组成部分,而是当成一种文化表现形式,割裂了社会生活、物质空间和文化活动三者的关系(图3)。

图3 屏山村文化空间功能演化

2 传统村落文化空间功能演化适应性评价

2.1 数据来源

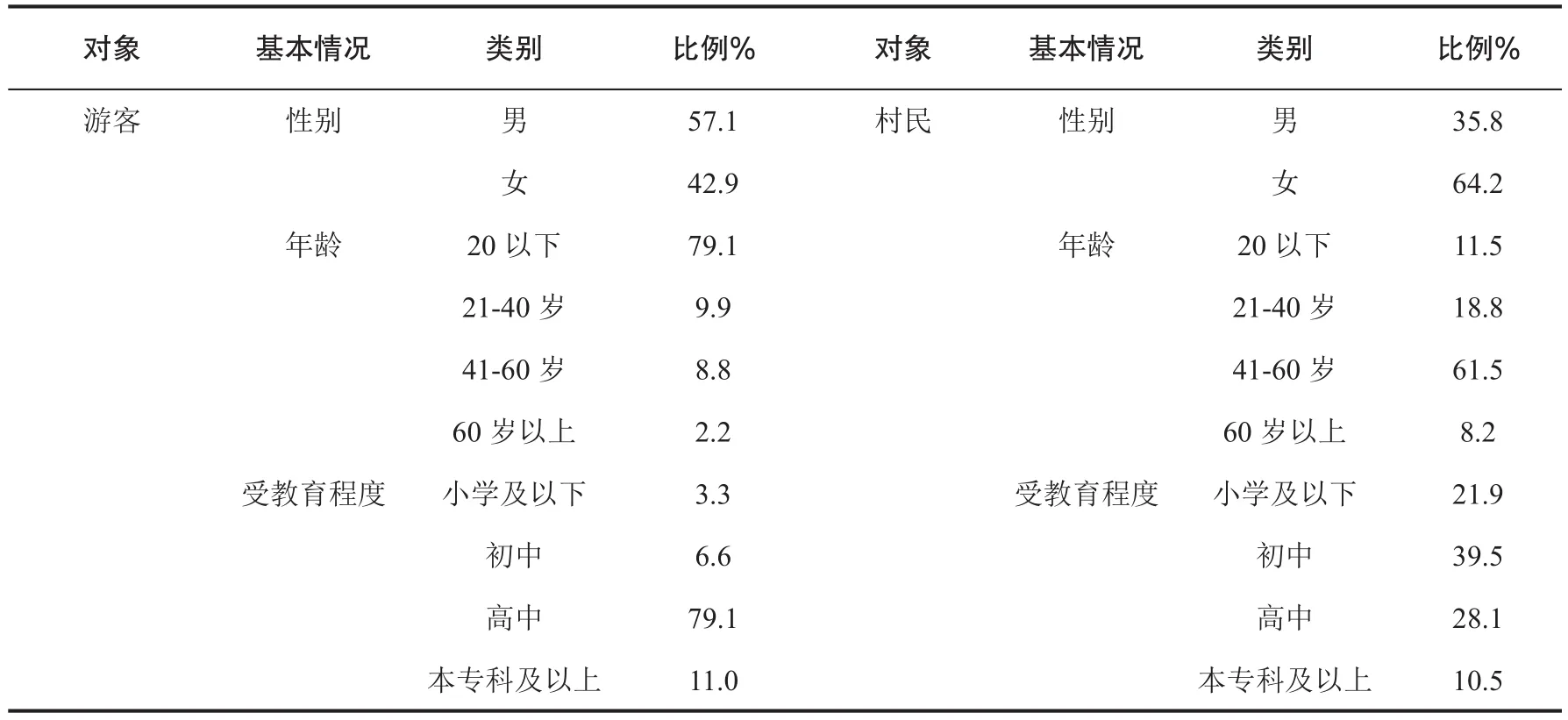

调研小组于2018年9月20日采用问卷调查法和现场观察法对屏山村展开调研。问卷分别向游客和村民发放100份,各收回91和95份,有效回收率93%。样本中写生游客最多,男女比例均衡,以青壮年为主,大多为高校师生,文化水平在高中及以上。村民样本中以初高中学历为主,女性比例较大,以中老年人口居多。考虑到调查样本中20岁以下人群占总量的比例接近80%,评价前应该对数据进行信度分析。本文应用SPSS22软件,进行克隆巴赫α信度系数分析,得出此次调研的信度系数为0.8050>0.7,表明该问卷的调查结果可信度较高,样本较客观地反映了屏山村的实际情况,有利于真实体现旅游开发背景下的文化空间功能演化适应性(表2)。

2.2 评价方法

本文运用层次分析法作为研究方法,构建文化空间功能演化适应性评价指标体系。首先根据功能演化适应性的评判标准选取评价指标,其次确定各个评价因子的赋分标准,最后通过专家调查法确定各项指标的权重,构建出文化空间的功能演化适应性评价模型。

2.2.1 建立评价指标体系

适应性的概念最早可以追溯到生物学领域,指生物体与环境的持续交往,延伸到城乡规划和建筑学领域后,研究内容转变为人和空间的交往行为,功能适应性评价的实质是对人与空间关系的描述与判断。段进认为人与空间的结合情况可以从人的行为活动和意识中的空间两个方面得到反映,空间功能、心理意识和行为活动三者之间关系密切。一方面,人对空间的使用赋予空间功能,人的行为活动会促进功能的更新,另一方面,功能会影响人对空间的选择和在其中的行为[17]。

表2 样本基本概况

根据对空间功能适应性的理解,本文从使用者在空间中的行为活动及心理意识两个层面进行评价。从行为活动角度来看,即判断空间的现状活力,扬·盖尔对人与空间的交往行为进行研究,认为使用者的数量多少、空间中具有的活动类型和使用时间长短能对人与空间的交往情况进行量化的描述[18]。据此,将“使用时长”、“使用者数量”和“活动类型多样性”作为判断指标;从使用者的心理意识角度出发,即探讨使用者对空间满足自身需求程度的判断。对于此类研究相似的文献进行分析,发现李伯华对乡村人居空间的村民心理感知判断中以满意度为依据[19],邓祖涛以满意度作为旅游地空间游客心理感知的指标[20],综合上述经典文献的研究成果,本文以满意度作为衡量使用者心理的评价指标。从研究主体分析,文化空间的使用者包括游客和村民两个群体,二者对空间功能的需求存在差异,因此评价指标需要从这两个群体的视角分别构建。

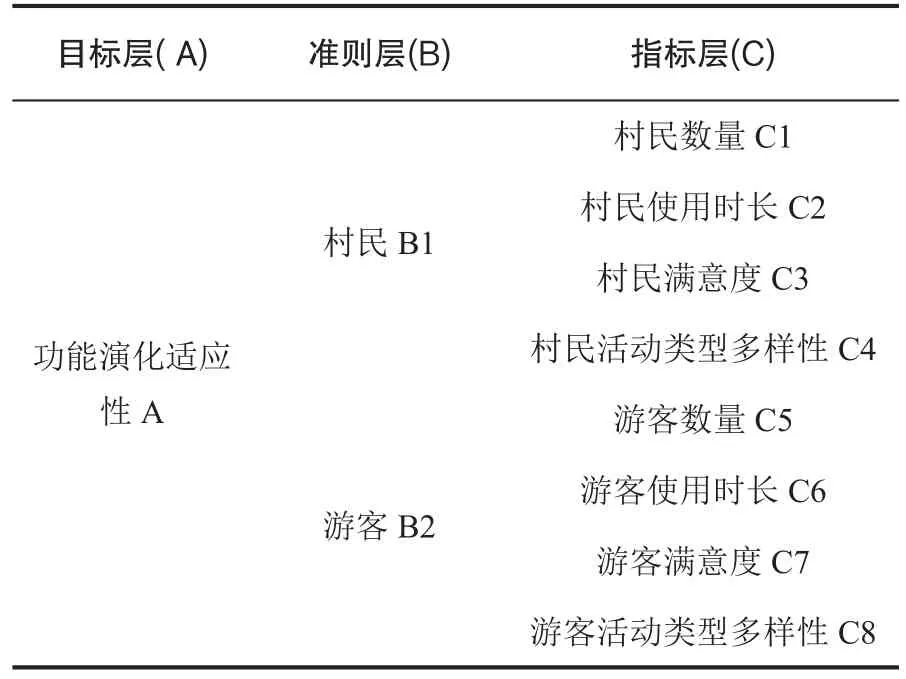

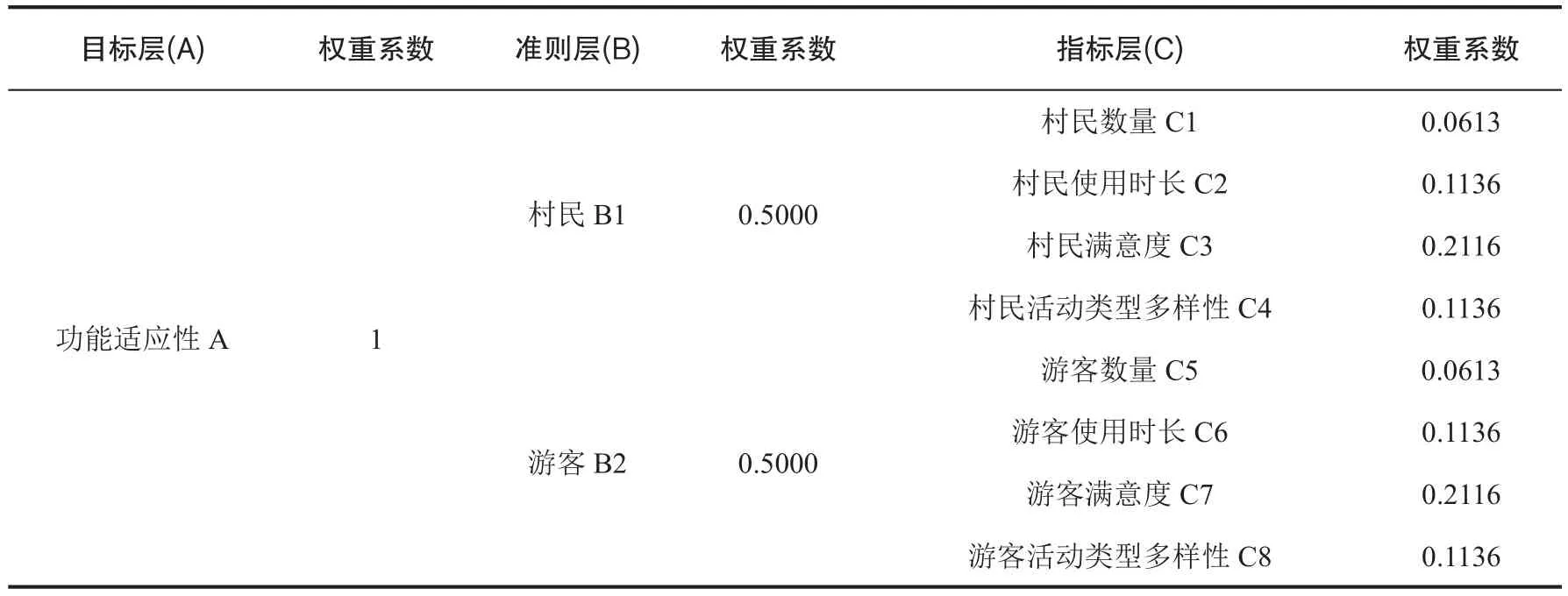

基于上述对相关经典文献、理论和著作的借鉴,确定评价体系第一层为目标层;第二层为准则层,包括村民和游客2个层次;第三层为指标层,对应游客数量、游客使用时长、游客满意度、游客活动多样性、村民数量、村民使用时长、村民活动多样性和村民满意度8个指标,建立文化空间功能适应性指标体系(表3)。

表3 文化空间功能适应性评价指标体系

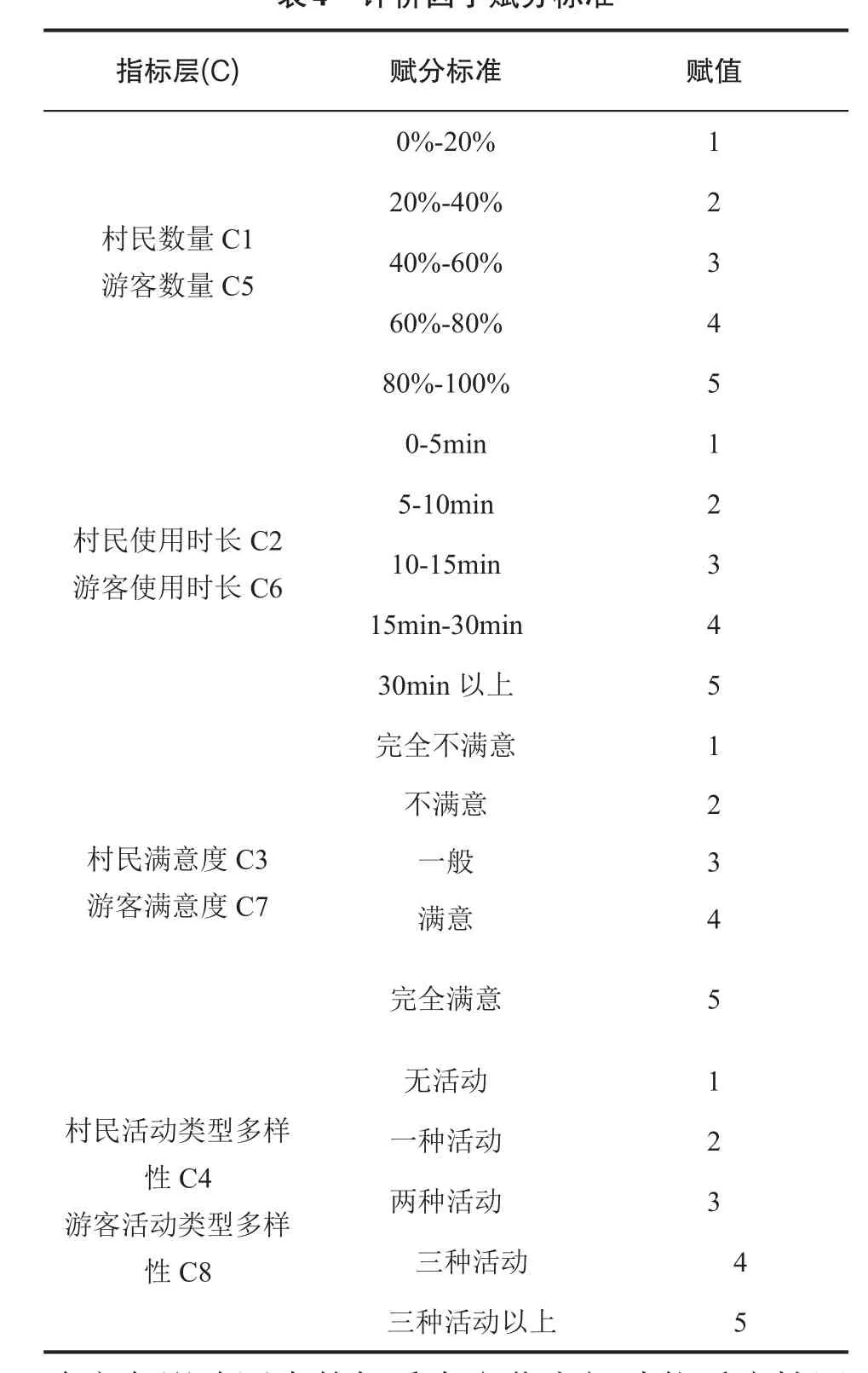

2.2.2 评价因子赋分

C1和C5通过行动观察法估算出平均每天的使用者数量占该群体总量的百分比,对应五个等级得到量化分数;C2和C6通过行动观察法估算使用者使用的平均时间,对应量化标准得出量化分数;C3和C7通过问卷调查,通过使用者对空间的满意程度得出量化分数,相加求出平均值;C4和C8通过观察空间中活动类型的种类,对应赋分标准,得到量化分值。均采用分级打分的方法,按1-5分赋分(表 4)。

表4 评价因子赋分标准

2.2.3 指标加权赋值

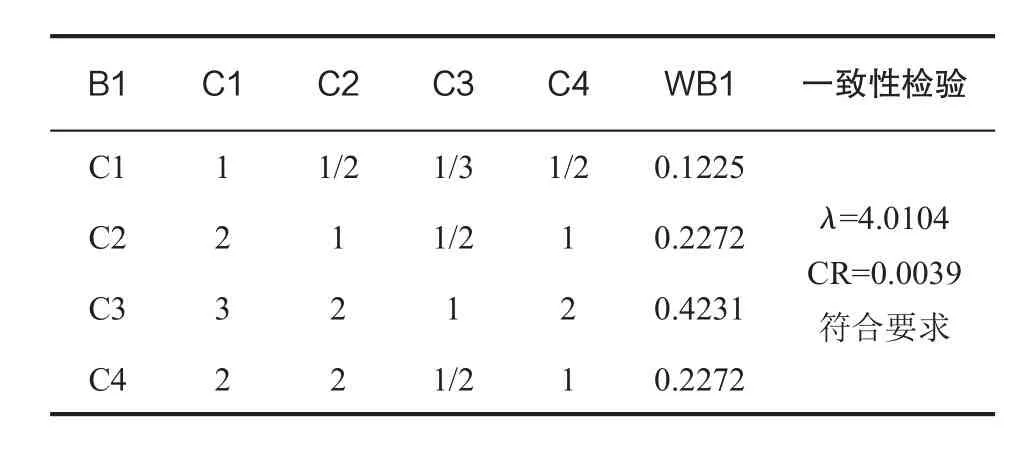

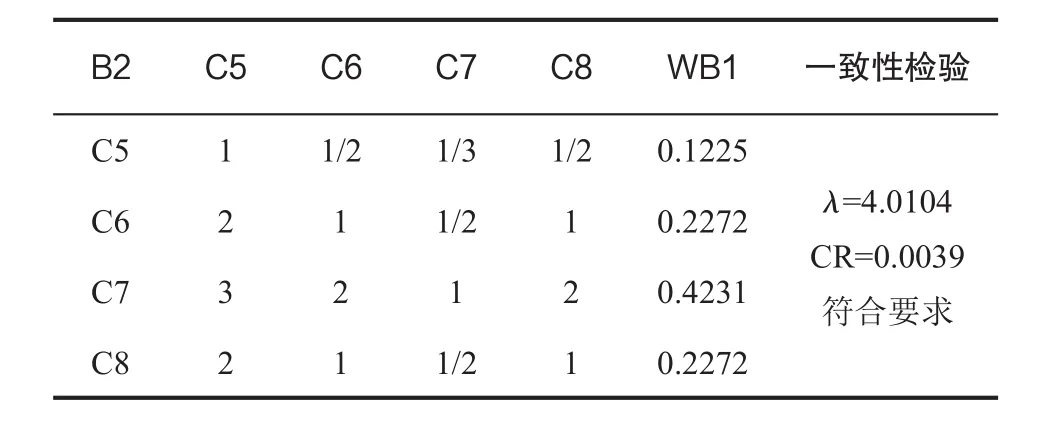

不同因素对功能演化适应性的影响存在差异,确定各影响因素的权重在文化空间功能适应性评价模型的建立中具有必要性。本文通过专家调查法,首先选取11名传统村落方向的研究人员进行研讨,然后对5名长期居住在屏山村的村民和2名旅游行业经营者进行访谈,最后咨询了1名传统村落研究方向的学者,将得到的信息进行汇总处理,对指标间两两重要性进行判断,采用的标度方法是1~9 标度法(表 5)。

结合评定尺度和专家意见,对准则层指标进行判断,建立判断矩阵A-B1-B2,得出权重,且判断矩阵A-B1-B2 的一致性比,CR=0<0.1,符合要求。(表6)。

同理,对指标层中指标进行判断(表7—8),得出权重(表 9)。

2.3 评价结果

根据行动观察和问卷调查所获得的数据,结合评价因子的赋分标准和权重系数,对各个文化空间功能演化的适应性进行评价,得出结果(表10)。

表5 1~9标度法

表6 A-B1-B2二阶判断矩阵

表7 B1-C1-C4四阶判断矩阵

表8 B2-C5-C8四阶判断矩阵

表9 评价指标体系权重

3 传统村落文化空间功能演化适应性现状特征

3.1 功能适应性整体水平不高,不同文化空间存在差异

从文化空间功能演化的适应性总体评价结果看,评价采取的是满分五分制,屏山村文化空间的综合得分值在3.721~2.067之间,平均分值为3.037(表11)。最高分值的是三姑庙文化空间(3.721),不超过4分。说明屏山村文化空间功能演化的适应性水平处于中等,功能活化仍然有很大的提升空间。

总体得分情况从高到低排列,依次是:三姑庙文化空间(3.721)>下桥亭文化空间(3.632)>厅坦文化空间(2.729)>光裕堂文化空间(2.067)。最高分与最低分之间相差1.654分,差距较大。说明不同文化空间的功能演化效果存在差异,部分空间的功能已经可以较好的适应旅游地传统村落村民和游客的功能需求,另一部分文化空间的功能衰退现象没有得到有效缓解,使用率依然较低。

3.2 不同群体对同一文化空间功能的认同程度不同

从评价体系准则层角度看,游客和村民对于同一文化空间的感知存在差异(图4)。三姑庙、下桥亭和光裕堂文化空间的游客项得分值高于村民项得分。反映出屏山村现在的主要产业为旅游业,这三处文化空间在功能安排上较为单一,更倾向于满足游客的心理,生活功能衰退。如光裕堂文化空间,村民项得分(0.755)远低于游客项得分(1.312),因为该空间的现状功能以对游客的文化展示为主,除展示时间之外大门紧锁,不对村民开放。三姑庙和下桥亭文化空间的村民项得分和游客项得分差异较小,说明这两个空间虽然以游客为主要服务对象,但是仍然保留一些生活功能,一定程度上适应村民的需求。厅坦文化空间的村民项得分(1.768)远高于游客项得分(0.961),说明该空间在功能安排上更加适应村民的需求,因为是屏山村日常休闲活动的场所,不具备游览功能,对游客的吸引力较小。

表10 屏山村文化空间功能演化适应性评价得分表

图4 屏山村文化空间适应性准则层得分

3.3 使用时长和使用者满意度存在高关联性

从指标层特征分析,在下桥亭和三姑庙文化空间中,使用者满意度、活动类型多样性和使用时长的得分较高,使用者数量呈现两极分化趋势,游客的数量远多于村民;在厅坦文化空间中,则是村民项得分高于游客项,除活动类型多样性和村民使用时长外,得分整体较低;光裕堂文化空间中,使用时长、活动类型多样性和满意度的得分普遍偏低,使用者数量得分较高,主要使用者为游客。

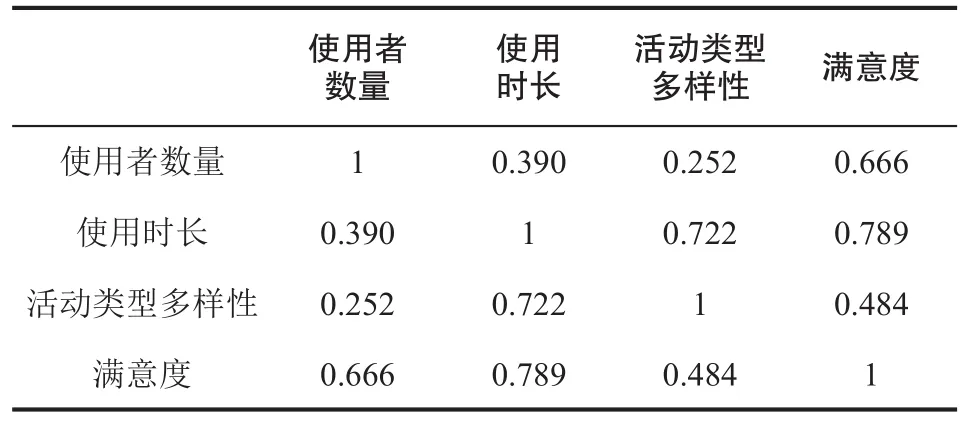

为了更加准确的了解几项评价指标之间的内在联系,采用SPSS22对指标层进行相关性分析(表11),两个指标之间的相关系数越大则两指标之间的关联性越高。从分析结果可以得出,使用时长和满意度、活动类型多样性和使用时长、使用者满意度和使用者数量之间的相似系数高于0.5,使用时长和使用者数量、使用者数量和活动类型、使用者满意度和活动类型之间的相似系数低于0.5。其中使用时长和使用者满意度之间的相似系数最高,为0.789,说明这两项指标之间存在高关联性。

因为使用时间短的文化空间大都是对风貌和景观的静态观赏,活动类型单一,所以不能使游客和村民获得动态的娱乐感受。如光裕堂文化空间是其中的典型代表,作为屏山村保存完整的明代祠堂,以其独特的风貌吸引了众多游客,但是文化活动失去传承,缺乏可体验性,必然造成使用时间过短和满意度低的问题。活动类型更加多样的的文化空间则可能使使用者逗留的时间更长,具有更高的可体验性,如下桥亭文化空间和三姑庙文化空间具有除了文化展示之外的祭拜和休憩功能,所以使用时长更长,使用者的满意度也越高。

表11 指标层得分相似性矩阵

4 结论与建议

构建文化空间功能演化的适应性评价体系,将功能演化适应性分解为若干层次,每一个层次的指标评判,可有效反应出空间功能的现状特征与存在问题,为传统村落功能更新与空间活化利用提供针对性指导。

通过对屏山村功能演化过程及其演化结果的分析与评价,总结出屏山村文化空间功能演化的适应性特征与问题:功能演化适应性处于中等水平,部分文化空间依然保留其文化属性,另一部分正面临文化衰退的困境;大量文化空间的生活功能衰退,已经不适应村民的生活需求;演化之后的功能较为单一,且大多缺乏可体验性,现状功能亟待活化。

提升传统村落文化空间功能适应性,促进功能更新与空间活化,建议从三个方面着手:(1)针对功能安排倾向游客的文化空间,应该重塑生活功能;(2)针对缺乏游客吸引力的文化空间,适度打造旅游功能,促进空间使用人群和行为的多样化,同时满足游客和村民的诉求;(3)传统村落本质功能是传承传统文化,针对传统文化日益衰败的现象,应当强化空间的文化传承功能。如今,屏山村文化空间的现状功能大都以静态展示为主,缺乏文化活动的动态呈现,应该传承失落的传统活动。如下桥亭的民俗“新娘行茶”活动,厅坦的传统表演“凤舞”活动和光裕堂的祭祖活动都是优秀的非物质文化遗产;(4)促进文化产业化发展,充分利用屏山村的文化价值,同时避免过度商业化破坏文化空间的文化内涵,谨慎的选取和文化空间性质相符合的业态,发展为书店、茶室或传统文化传承基地。