甘肃十六国时期石窟寺的禅观理念与表现

杨童舒,魏文斌

(兰州大学 考古学及博物馆学研究所,甘肃 兰州 730030)

十六国时期,甘肃经过了“五凉”“三秦”的统治。以前凉为起始,佛教信仰在河西走廊一带逐渐兴盛。据《魏书·释老志》记载:“河西自张轨后,世信佛教。”[1]3032当时,统治者在重用僧人、翻译佛经的同时,还进行了大量的开窟造像活动,其中“凉州石窟”是甘肃境内最早见于史册且影响深远的一处石窟。“凉州石窟”最早出现在《十六国春秋·北凉录》中(1)《高僧传》云:“至承玄二年……蒙逊先为母造丈六石像,像遂泣涕流泪,昙无谶又格言致谏,逊乃改正而悔焉。”,至二十世纪四五十年代,向达、冯国瑞等人推测并提出现位于武威东南40余公里处的天梯山石窟,即为古文献记载的“凉州石窟”的观点[2-3]。1955年,史岩的《凉州天梯山石窟的现存状况和保存问题》报告,是对“凉州石窟”第一份最详尽的记录[4]。1959年,为修建黄羊河水库,在对天梯山石窟实施搬迁前,考古工作者对其进行了细致的实地勘察,清理发现五个早期洞窟,在第1窟和第4窟内剥离出一定数量的北凉壁画,充分证实了天梯山石窟确为沮渠蒙逊主持开凿的“凉州石窟”[5]。

以“凉州石窟”为中心形成的“凉州模式”是玉门关以东最早形成的佛教艺术模式。凉州模式影响范围广泛,在甘肃境内就形成了西北—东南一条分布带,现存有武威天梯山石窟、永靖炳灵寺石窟及敦煌莫高窟三处。在这三处石窟中,天梯山开凿年代最早,且靠近都城姑臧,即位于北凉政权之中心区域,是北凉统治范围内的典型凉州模式石窟代表。炳灵寺石窟位于河西走廊东端,是五世纪早期受凉州模式向东影响且有典型纪年的石窟。炳灵寺石窟价值显著。莫高窟位于河西走廊西端,开凿时间晚于中心区域,是凉州模式在北凉统治区域内的西传例证。炳灵寺、天梯山、莫高窟分布在古代甘肃主要交通线上,同为甘肃五世纪前半叶凉州模式影响下的典型石窟代表。

经考证,甘肃境内现存十六国遗迹之洞窟大小共17个(2)天梯山石窟第1、4、15、17、18窟;炳灵寺石窟第169窟、第1龛、野鸡沟的一窟;莫高窟第268窟及附属小窟(第267、269、270、271窟)、第272窟及外壁附属小窟(第273、272A窟)、第275窟。天梯山第15、17窟年代仍有争议。唯一一本专著《武威天梯山石窟》中将其年代定为北凉—北魏,推测其中一个应为“沮渠蒙逊为母造丈六石像”之洞窟。。本文重点关注于空间表现形式和佛教思想信仰的结合,以天梯山第1、4、18窟,炳灵寺第169窟,以及莫高窟第268、272、275窟为研究对象,将窟内现存各层图像剥离至十六国时期遗存,发现它们的空间形制和图像布局都表现出“凉州模式”早期石窟寺所蕴含的禅观理念。

一、石窟寺空间形制与禅观功能分析

洞窟的功能类型与窟形本身特点及其形成的历史渊源都存在密切相关。天梯山石窟、炳灵寺石窟及莫高窟三处甘肃十六国时期石窟寺的形制差异较大,主要洞窟类型有中心柱窟、禅窟和殿堂窟,另有损毁严重的大体量洞窟、无形制规划的天然洞窟等,具体形制不尽相同。

(一)中心柱窟

天梯山石窟位于距武威市东南40余公里的天梯山西北麓。作为凉州模式之代表,其在形制方面的意义是开创了新疆以东,融合了印度、中亚与汉地文化特征的中心柱窟。

中心柱又称“塔柱”,中心柱窟又称“中心塔柱窟”“塔庙窟”“支提窟”。塔柱是窟室内的主体,佛教徒绕塔诵经,作为礼拜[6]。尽管关于中心塔柱窟这种石窟寺形制起源尚有争议(3)关于其来源存在“南传”和“西传”两种观点。主流观点认为,中心柱窟来源于印度,模仿地面砖木结构的支提殿而建,梵语称chaityagriha。此外,赖鹏举提出,中心柱窟为北凉佛教之首创,是基于“北凉石塔表现的绕塔”修行需要,以中亚大像窟为基础,引进方形佛塔形制和其上的造像形成的。,但是关于“塔”这种建筑形制起源于印度的窣堵坡(梵文stūpa),则无异议。窣堵坡原意指坟冢,是一种供奉佛舍利的建筑,一般为寺庙中信徒礼拜的对象,约在公元前1500年成书的古印度诗歌总集《梨俱吠陀》中就已出现。支提与窣堵坡二者意义大体相同,皆为宗教活动之建筑,是一种多功能的佛教纪念物,皆可理解为“塔”。东汉末年,“塔”这种建筑形象伴随着佛教的传入已在中国出现。然而,受到汉地楼阁等因素的影响,在隋唐到达成熟期以前,何种建筑形象可称为“塔”却存有争议。笔者认为,中心塔柱只能归为广义佛塔(4)石窟寺中的佛塔有广义和狭义之分:从广义来讲,凡是体量垂直向上延伸,由塔基、塔身和塔刹三者全部或部分构成的单层或多层建筑形象,均可称为佛塔;但狭义来讲,除满足广义的基本特征外,则特别强调建筑本身是一个独立体量,不附属于其他建筑,方可认为是佛塔。。天梯山石窟中心塔柱第1、4窟以及第18窟其中的塔柱均与仿木构的楼阁式塔类似,具有早期楼阁式塔的一些基本特征,主要表现在:方形,塔身无收分或收分不大;直檐,均无平座层(这成为连接东汉和北朝的重要实物资料)。

虽然天梯山第18窟与第1、4窟同为中心柱窟,但其形制表现出两方面的特殊性:其一,平面形制特殊,第18窟平面呈“凸”字型,是一个复合型洞窟,分前后室,二者直接相连。类似平面形制的石窟还有莫高窟西魏第288窟及隋代第302窟等。天梯山第18窟与后世这些洞窟在前后两室、后室中立中心柱等方面大体一致,但在甬道的有无和宽窄方面略有差别。其二,空间形制特殊。第18窟前方存有四根方形列柱,形成“前廊后室”的格局。现在窟前室左壁前方留有1米见方的残柱一段,向右2.8米处存同样大小一段。从佛教遗迹来源角度看,这种洞窟前列柱的形式可追溯到印度,比如云冈石窟五华洞列柱形式就明显受到了来自印度的影响。从洞窟实用功能看,“凸”字型前后两室的格局,凸显了前室较充足、宽阔的空间,为礼拜中心柱正向面的主尊造像提供了一个专门的场所。与单室的中心柱窟不同,前后双室的第18窟在功能上具有复合性,其形制的改变追随于功能的深化。除“绕塔”这一修行方式外,由于中心柱前部空间的加大,第18窟给予信徒一个更加宽敞,可以举行仪式的礼拜空间,使洞窟的使用功能更加丰富,可将礼拜和绕塔两种仪式与禅观结合得更紧密。由此,导致了中心柱窟外部形制与内部流线的变化。

(二)禅窟

禅窟亦称“僧房窟”“精舍窟”,即印度之“毗诃罗窟”,梵语为vihara,专供僧人修禅之用。一般分为单体和组合禅窟两类[7]。组合禅窟通常形制为主室呈方形或矩形,主室除正壁外,其他三壁均凿小禅室与主室相通[8]。

莫高窟第268窟是典型的小体量组合型禅窟,主室呈纵长甬道式,高约1.7米、宽约1.2米,其附属的四个小窟(267、269、270、271)各自内部仅容一人打坐。正如文献中所记在禅窟中修行之情状,“自静观理,三十余年……所止龛室,才容头膝”[9]。第268窟在保持早期外来洞窟形制的同时,已将中国汉地传统建筑元素纳入其中。窟顶为平顶,浮塑斗四平棊四组,在地面建筑中平棊兼有防止屋顶架落尘和装饰天花的作用。第268窟窟顶所现是莫高窟中唯一的仿木构平棊装饰。

禅窟是莫高窟北区的主要洞窟类型,占到总数的三分之一[10],但在南区且时代最早者,仅此一例。以268窟为主体的这一组禅窟,可在龟兹地区五世纪前半叶的石窟中看见类似形制。如苏巴什石窟第5窟、吐峪沟石窟第42窟等。其中,吐峪沟第42窟还在龛内绘有禅观图,以供僧人禅修时直接效仿[11]。炳灵寺第169窟位于炳灵寺下寺区北部,在大佛右上侧高约30米的悬崖上。该窟由天然溶洞稍加修整形成,无特别的布局和规划,其平面呈不规则椭圆形,仅可粗略分为西壁、南壁和北壁。作为这样一处利用天然洞穴开凿的洞窟,其开凿之时的初衷就是为禅僧在山间选择一处远离喧嚣,可进行清修之所。另外,加之壁面上开凿小龛,设置共24组图像,也正满足了禅修与观像的双重需求。因此,从本质上讲,其功能类型亦属禅窟。

禅窟具有实用功能方面的优势,能够将禅定与居住合二为一。这种石窟形制反映了小乘佛教禅定的修行方式,即在洞窟中端坐冥思,求个人解脱。北朝时,注重宗教修持,主张默坐专念的佛教学派——禅学,在北方地区流行,禅窟正是这种宗教观念下的产物[12]。

(三)佛殿窟

佛殿窟亦称殿堂窟,平面一般呈方形或矩形,在正壁塑主尊,无中心柱,内部为较宽敞的大堂式空间。与上述两种石窟形制不同,佛殿窟本土色彩较强,与中国传统木构建筑在形制结构、室内空间等方面相似度较高。佛殿窟早期在印度及我国新疆与其他地区并不常见,在敦煌地区最早的例子即为北凉的第272、275窟,发展到西魏时期,这种窟型已相当成熟[13],在北周时基本取代中心柱窟,隋唐时成为各地石窟中普遍流行的窟型,使用延续时间也较长[14]。

莫高窟第272窟与275窟南北相邻,均位于南区中段自下而上第三层崖壁。第272窟平面近方形,南北边稍短于东西边,圆转覆斗顶上凹方井,窟门外南北两侧各开一龛,东壁中部开圆券形顶甬道。覆斗顶是与佛殿窟相配的最典型窟顶形制,它兼具结构和空间优势,即中部上凹,利于顶部稳固,不易塌陷,同时也使窟顶抬高,窟内空间变大。与第272窟不同,第275窟呈现出平面纵长方形,正壁不开龛,侧壁列龛,平脊斜披盝形顶的形制。尽管从窟室内部观察,第275窟是盝顶中出现了人字坡形式,即两坡之间夹一平顶,两坡上布椽,以浮塑方式出现,但是这种形式与地面建筑四坡平顶之盝顶稍有区别。由于受到石窟山崖本身限制,我们无法从外部得知其形制,因此,将从室内观察到的顶部结构直接称为盝顶不够规范,严格来讲可称其为平棊与峻脚椽的结构。虽然第272窟和第275窟形制存在明显差别,但二者本质上均为内部空间开敞,注重正、侧壁开龛和塑像,且极尽模仿中国传统建筑结构的殿堂窟。

由于殿堂窟省去了中心柱及周围小禅室等,窟内空间较为宽敞和完整,观察正壁主尊无视线障碍,便于僧人进行礼拜、讲经及其他较大型佛事活动,与地面佛寺的功能异曲同工。此外,殿堂窟的部分形制和内部空间处理相较于中心柱窟和禅窟灵活,尤其是窟顶和壁面的处理富有变化。

综上,甘肃十六国时期石窟寺形制以中心柱窟、禅窟、佛殿窟为主,另有天然溶洞和大体量洞窟等。这些不同类型的洞窟为僧人的各类宗教活动提供了相应的场所,除进行礼拜、供养外,在窟内禅修并观像则是这几种不同类型洞窟的共性功能。

二、洞窟图像布局与禅观信仰分析

相对于空间形制,天梯山石窟、炳灵寺石窟及莫高窟三处甘肃十六国时期石窟寺在图像布局方面虽然仍呈现出多样的特点,但是相互之间的共通性增多。

通过对三处石窟寺各洞窟内图像布局的梳理,可以发现十六国时期在甘肃境内出现的单体形象有:坐佛、药王佛、善跏趺坐弥勒佛、苦修像、交脚弥勒、交脚菩萨、思惟菩萨、半跏趺坐菩萨、立式菩萨、胡跪菩萨(人)、供养人、供养天人、弟子、莲花化生、飞天、比丘、僧人、伎乐天、金刚力士等;造像组合有:一佛说法、一佛一菩萨、一佛一菩萨一弟子、一佛二菩萨、一佛一菩萨一金刚(天王)、二佛并坐、二立佛、三立佛、三坐佛、五佛、七佛、十方佛、千佛、佛与菩萨装贵妇、维摩诘之像与侍者之像、文殊问疾等。这些造像和组合形式,反映出三佛、弥勒、净土、法华等禅观信仰。

(一)三佛信仰

以三佛为表现形象的造像组合是佛教艺术中的一种古老题材,虽然它起源于古代印度,但是作为我国佛教艺术的主要题材之一,其组合形式及内涵更加丰富[15],其中,受犍陀罗影响的七佛一菩萨组合,在有确切纪年和造像题名的北凉石塔中大量出现,并成为三佛造像在甘肃十六国时期遗存中的典型组合形式。北凉石塔迄今为止共发现14座,出土于武威、酒泉、敦煌、吐鲁番等地[16]。其共性特点是在覆钵塔腹一周开八个圆拱形龛,在其中七个龛内各造佛一身,而剩余一龛内刻菩萨一身。

与北凉石塔表现三世佛的形式不同,天梯山、炳灵寺及莫高窟中出现的三佛信仰则主要是由形象类似的三佛组成的三世佛造像组合。天梯山第18窟虽然毁坏较严重,但中心柱尚存。中心柱中下层每面开三个圆拱形浅龛,龛内各造一结跏趺坐佛。在有西秦建弘元年题记的炳灵寺第169窟内,第1、7、9、14、16、21龛亦存有或残存有三世佛题材的造像组合(5)其中,除第9龛并排三立佛、第14龛并排三坐佛外,其余龛仅残存2身佛,推测原为三佛。。这种三佛并列,形象基本一致的三世佛造像组合可能受到三世论的影响。三世论是佛教思想的理论基础之一。《魏书·释老志》中概括佛经:“大抵言生生之类,皆因行业而起。有过去、当今、未来,历三世,神识常不灭。”[1]3026因此,将三佛造成大小、形象基本一致的样子,目的是强调过去、现在、未来三世佛的平等性与承继性[17]。此外,还存在以洞窟三个壁面整体来表示三世佛信仰的情况。莫高窟第272窟西壁的主尊佛和南、北两壁说法图内的主尊佛也共同组成了三世佛[18]。

三世佛造像与三佛信仰的发展与禅观息息相关。据佛经叙述:“若念一切三世佛,广能观察佛境界……入于现定前,普见三世佛。”(6)参见《大正藏》大方广佛华严经,资料来源:中华电子佛典协会念恩阅藏系统(2.2.82.107版)。由此可知,僧人坐禅观像时需要观三世佛,三世佛造像对僧人坐禅观像有重要意义。

(二)法华信仰

法华信仰以《法华经》为基础义理,是大乘佛教中主张人人皆可成佛观点的集中体现。《法华经》全称《妙法莲华经》,形成于公元一世纪前后,当时大乘佛教作为一种新兴的派别,正与旧有的小乘佛教之间展开激烈辩论。《法华经》从大乘佛教的立场出发,调和大小乘间的矛盾,最终将小乘思想融合进大乘思想,成为在中国普遍流传、影响深远的重要经典[19]。

法华信仰在甘肃十六国时期石窟遗存中,主要通过释迦和多宝二佛并坐来表现。据《法华经·见宝塔品》:“尔时多宝佛于宝塔中分半座与释迦牟尼佛,而作是言,释迦牟尼佛可就此座。即时释迦牟尼佛入其塔中,坐其半座,结跏趺坐。尔时大众见二如来在七宝塔中师子座上结跏趺坐。”[20]在炳灵寺第169窟,二佛并坐之壁画图像出现在第11、13、24龛内。

释迦、多宝二佛作为禅观的对象是随着“法华三昧”禅法产生而实现的。鸠摩罗什于后秦弘始八年(406年)在长安译出《法华经》后,依其中的“见宝塔品”展开“法华三昧”这种禅观修行方法,并影响了当时的禅修和开窟造像活动。如僧人修禅时,通过观过去多宝佛和现在释迦佛共处宝塔,再配合周围三世十方分身诸佛,来传达过去、现在、未来融通的思想[21]。

(三)弥勒与净土信仰

北凉时期,“弥勒三部经”均已译出(7)西晋竺法护初译《佛说弥勒下生经》、后秦鸠摩罗什译《佛说弥勒下生成佛经》、北凉沮渠京声译《观弥勒菩萨上生兜率天经》。。其中包括“上生”和“下生”两方面的信仰内容,分别以弥勒菩萨和弥勒佛为代表。“上生”思想在北凉时期表现的更为显著,《观弥勒菩萨上生兜率天经》由沮渠蒙逊的弟弟沮渠京声译出,结合遗存中表现兜率天、交脚弥勒菩萨等内容可知,其目的主要是展示一种天宫乐土[22]。天梯山第18窟,中心柱中下层每面各开三龛,并列塑三佛表现三世佛信仰,其中就有未来之佛弥勒。莫高窟北凉三窟共存9尊塑像,基本都认定为弥勒(8)就主尊而言,第268窟为交脚弥勒佛、第275窟为交脚弥勒菩萨,第272窟有争议,一说体现前述之三佛信仰,主尊为释迦牟尼佛,结合南北两壁说法图主尊过去迦叶佛和未来弥勒佛,共同组成前述之三世佛。另一说则为善跏趺坐弥勒佛,不是上生的弥勒菩萨,必定为下生的弥勒佛。据《弥勒下生经》,弥勒在成佛后,在华林园华龙树下举行了三次说法,故正壁主尊造像结合两侧壁的说法图,构成弥勒三会。。弥勒信仰亦与禅观关系密切。僧人一般通过习禅去往兜率天咨询弥勒,求弥勒决疑的信仰,如罗汉“乃为严入定,往兜率宫咨弥勒”[23],“达摩曾入定往兜率天,从弥勒受菩萨戒,后以禅法授览”[24]。弥勒净土本身的巨大吸引力以及弥勒的决疑功能更加促进了禅观这种修行方式的盛行。

此外,净土信仰的分类和表现形式多样,一佛对应一净土。在甘肃十六国时期的石窟寺中主要为弥勒净土和弥陀净土。从十六国时期现有遗存看,弥勒净土与弥陀净土以弥勒、西方三圣以及莲花化生等背景,都是僧人禅修时观像的客体对象。

(四)千佛信仰

“千佛”一词在汉译佛经中始见于西晋竺法护翻译的《贤劫经》卷六《千佛名号品》,即所谓的“贤劫千佛”,后其含义逐渐扩大,泛指佛之数多。千佛表现为图像,是特指一种高约15-20厘米,造型雷同、结跏趺坐、排列有序的小坐佛群像[10]。小坐佛群像具有集中成组排列的形式特征。在不同历史时期,千佛在石窟中往往有比较固定的分布位置。在早期的中心柱窟中,常被绘制于四壁,而在方形洞窟中,四壁、尤其是南北壁和东壁为最常被选择的位置[25]。

论及十六国时期千佛图像遗存,天梯山第4窟右壁中部靠前残存千佛2排19身;炳灵寺第169窟第24龛是我国现存最早的有确切纪年的千佛图像,目前残存19排,另外,第12、15、19龛壁,野鸡沟一窟第1、8龛亦有千佛图像;莫高窟中与其他思想相结合表现得更加成熟,第272窟南、北、东三壁和第275窟南、北壁均存在千佛图像。

千佛信仰的意义多样,运用广泛,且与多种思想信仰相交织,如由三世十方发展而来、围绕二佛并坐出现而与法华信仰相关、由法身观化佛而成等。由此,导致其表现形式亦较为丰富。或与说法图结合,或为单纯的千佛壁面,是甘肃十六国时期石窟寺中主要的两种表现形式。天梯山第1窟右壁由于残损仅留千佛2排19身,不可知其原状;炳灵寺第169窟第12、24龛,莫高窟第272、275窟南北两壁均为在说法图的周围或上部绘制千佛;炳灵寺169窟第15、19龛为千佛壁。无论与何种信仰相结合,也无论以何种方式呈现,在佛教信仰中,千佛都是具有广泛功德的观念,构成僧人禅观的重要对象。这是各洞窟不同形式千佛造像的共同意义。

天梯山、炳灵寺、莫高窟三个石窟虽同受甘肃十六国时期“凉州模式”的影响,但其蕴含的思想信仰类型不一,表现多样。莫高窟北凉三窟为统一规划开凿,其设计思想以弥勒信仰和净土信仰为主线,炳灵寺第169窟之思想信仰与其形制类似,种类相对较多。同时,各种信仰在单一呈现的过程中,往往与其他思想相互交织,表现出复杂性。三世、弥勒、净土、千佛等均相互关联和嵌套。尽管如此,各洞窟图像都为僧人禅观的对象,均反映大乘佛教思想,又表现出一定的统一性。

三、以禅观为核心理念的单体洞窟综合分析

佛教石窟空间形制与主题思想的统一性一般都会通过每一单体洞窟的营造表现出来,以求得形制设计与思想注入的完美结合。甘肃十六国时期石窟寺也不例外,其以禅观为核心理念的空间形制和图像布局在单体洞窟的营造中也得到了充分表现。

(一)天梯山残损洞窟及炳灵寺不规则洞窟

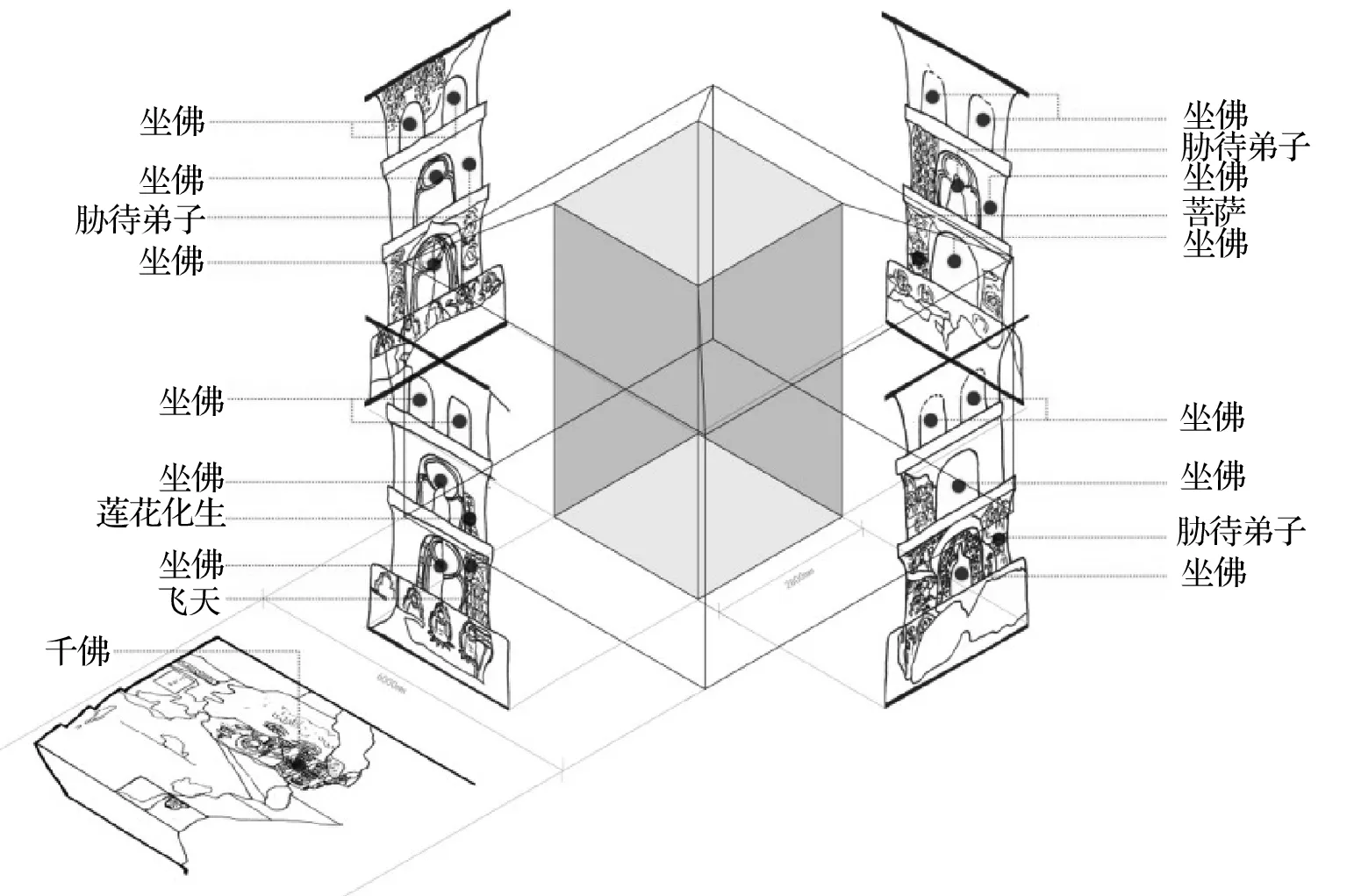

由于天梯山石窟损坏严重,笔者仅能根据现有遗存状况勾勒出相关洞窟部分空间布局形态。第1、4窟窟内均以中心柱为礼拜修行之核心。中心柱顶接覆斗形窟顶,中下层每面开一龛,龛内一坐佛,结合龛外不同姿势和装扮的菩萨,组成主要的绕塔礼拜时的禅观对象,配合基座和檐间的莲花化生,体现了大乘佛教净土信仰的萌芽。关于壁面上的造像情况,由第1窟右壁残存部分可推知,左右两壁面以阶梯式斜台塑绘千佛,作为辅助的禅观对象,体现千佛信仰(图1、图2)。

图1 天梯山第1窟空间形制与图像布局轴测图(自绘)

图2 天梯山第4窟空间形制与图像布局轴测图(自绘)

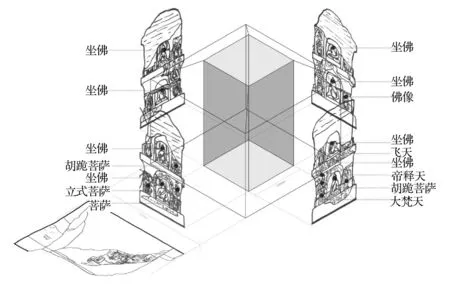

第18窟由前室平面矩形、人字坡顶和后室方形、覆斗顶两个空间体块拼接构成。前室主要作为中心柱窟的一个扩展空间,为僧人提供一个除绕塔这一修行动作之外的集中礼拜的空间。后室中心柱上造像统一为结跏趺坐佛,中下层和上层每面开三龛和五龛的组合体现出三佛信仰和五分法身信仰。由于五分法身分别代表了释迦牟尼佛的五项基本思想,因此,第18窟在表现过去、现在、未来三世信仰的同时,更加强调的是现在佛释迦牟尼的重要性和佛法的永恒性,并与中下层的三世佛一同表现大乘佛教思想(图3)。

图3 天梯山第18窟空间形制与图像布局轴测图(自绘)

此外,天梯山石窟作为凉州模式统治核心区的典型石窟,其在洞窟营造的过程中体现出几点先锋性。如第1窟左、右及后壁自2米高处各有阶梯式通壁斜台三级,用以加固直接贴上壁面的影塑千佛。这种由单纯的功能需要而做出的形制变化在克孜尔石窟中亦可见到,但不是很发达(9)在克孜尔石窟第8、77、196、224窟均可见到,几个洞窟的年代按阎文儒分期均属第3期南北朝到隋代(5世纪初-7世纪初);按宿白分期属第二、三阶段。参见:阎文儒《新疆天山以南的石窟》,宿白《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索——代序》,新疆龟兹石窟研究所《克孜尔石窟内容总录》。,至麦积山北魏时期洞窟,这种做法已非常成熟(10)麦积山第80、89、100、114、115、133等北魏洞窟均有类似形制出现。参见魏文斌《麦积山石窟初期洞窟调查与研究》。。第18窟首见前室人字坡、后室盝顶的窟顶形制组合,后在莫高窟北魏早期的几个洞窟中多表现为前室人字坡、后室覆斗的组合形式,这在一定程度上表明了天梯山石窟的先锋性。

炳灵寺以第169窟为主的西秦洞窟因未经过统一的规划和设计,只能将其定义为一个包含了多样思想信仰的、有利于清静禅观的空间,相对于特定空间形制的洞窟,它的功能更加单纯,禅修时固定的程式化仪式较少,仅为静坐禅观,但其禅观对象却相对多样,整个洞窟中同时出现了三佛、净土、法华、法身、千佛、维摩诘等信仰。

(二)莫高窟北凉三窟

莫高窟北凉三窟是经过统一规划设计且一次性开凿而成的洞窟。它们以洞窟主尊为核心,在主题思想方面表现出较强的一致性。第268、272、275三窟均以弥勒信仰为主题思想,虽然其中仍辅助有一些其他思想信仰,但是三个洞窟都营造了一个弥勒净土的佛教空间。

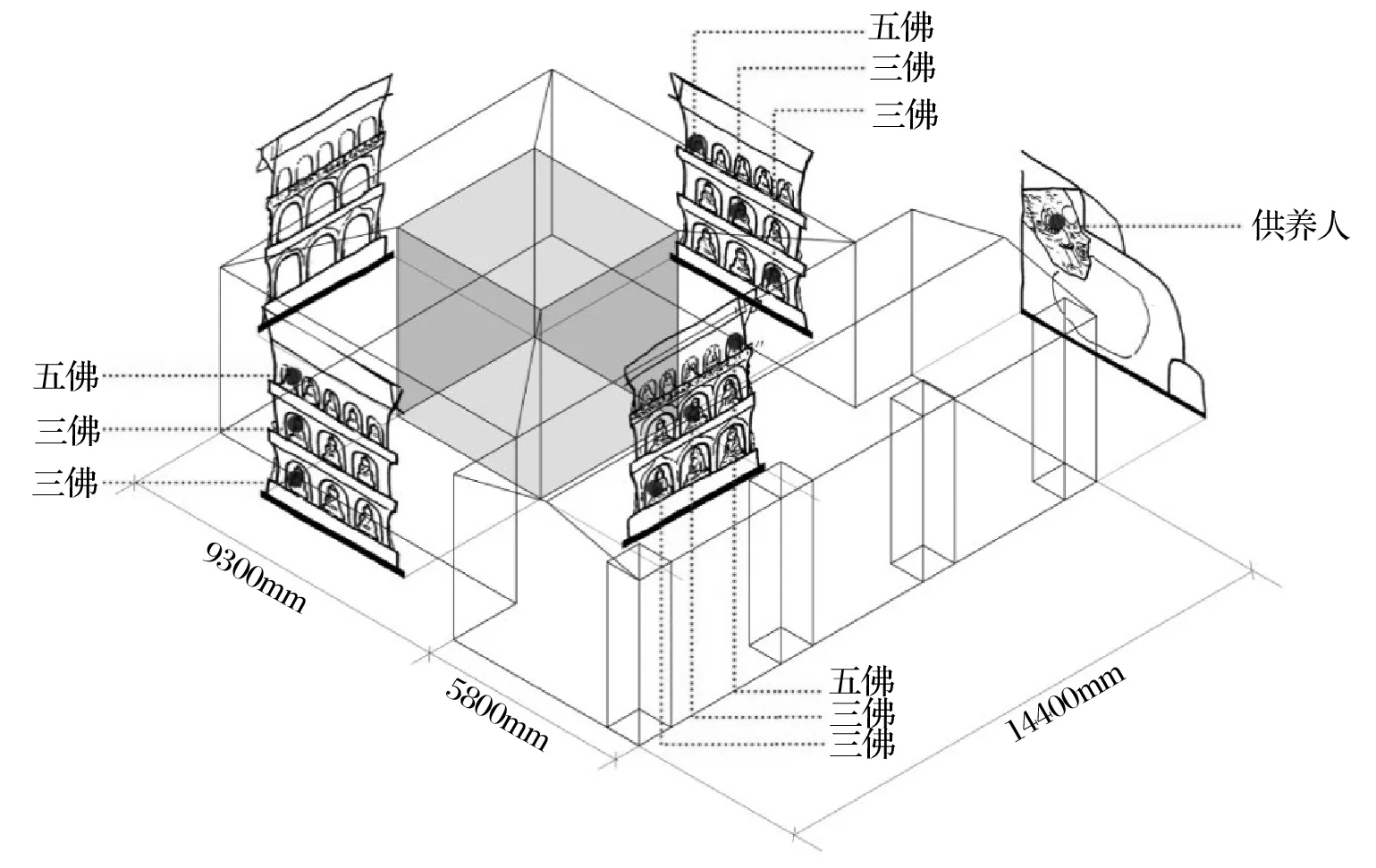

第268窟作为一组禅窟,以近似长方体的主室连接四个小禅室。虽然窟内十六国造像及壁画保存不多,但是西壁圆券形龛内主尊为交脚弥勒佛再结合龛外跪于莲花座上的供养菩萨、窟顶的平棊中的莲花、飞天,营造了“下生”思想中描绘的地上人间乐土的佛教空间(图4)。

第272窟虽有争议,但作为一个平面近方形、顶部介于穹隆形和覆斗形之间的佛殿窟,其主题思想的构成主要依靠正壁和两侧壁来进行。三个壁面的造像与壁画应具有关联性,不仅出自同一部佛教经典,而且统一于一个核心主旨思想。因此,笔者认为,第272窟主尊为善跏趺坐弥勒佛,而非释迦牟尼佛。结合两侧壁的说法图,根据《弥勒下生经》,第272窟表达的应是下生弥勒佛三次说法这一事件的场景,即“弥勒三会”(图5)。

图4 莫高窟第268窟空间形制与图像布局轴测图(自绘)

图5 莫高窟第272窟空间形制与图像布局轴测图(自绘)

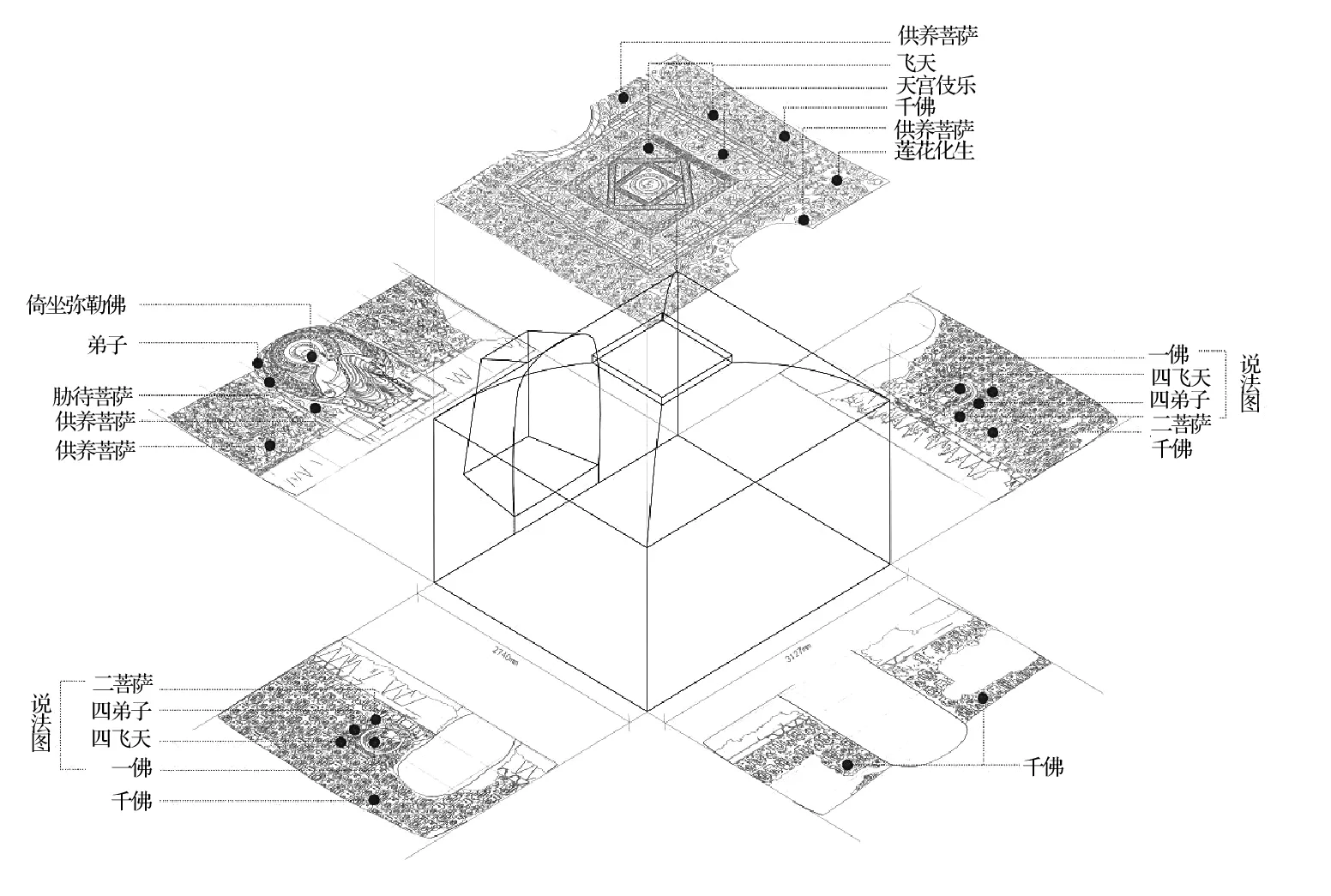

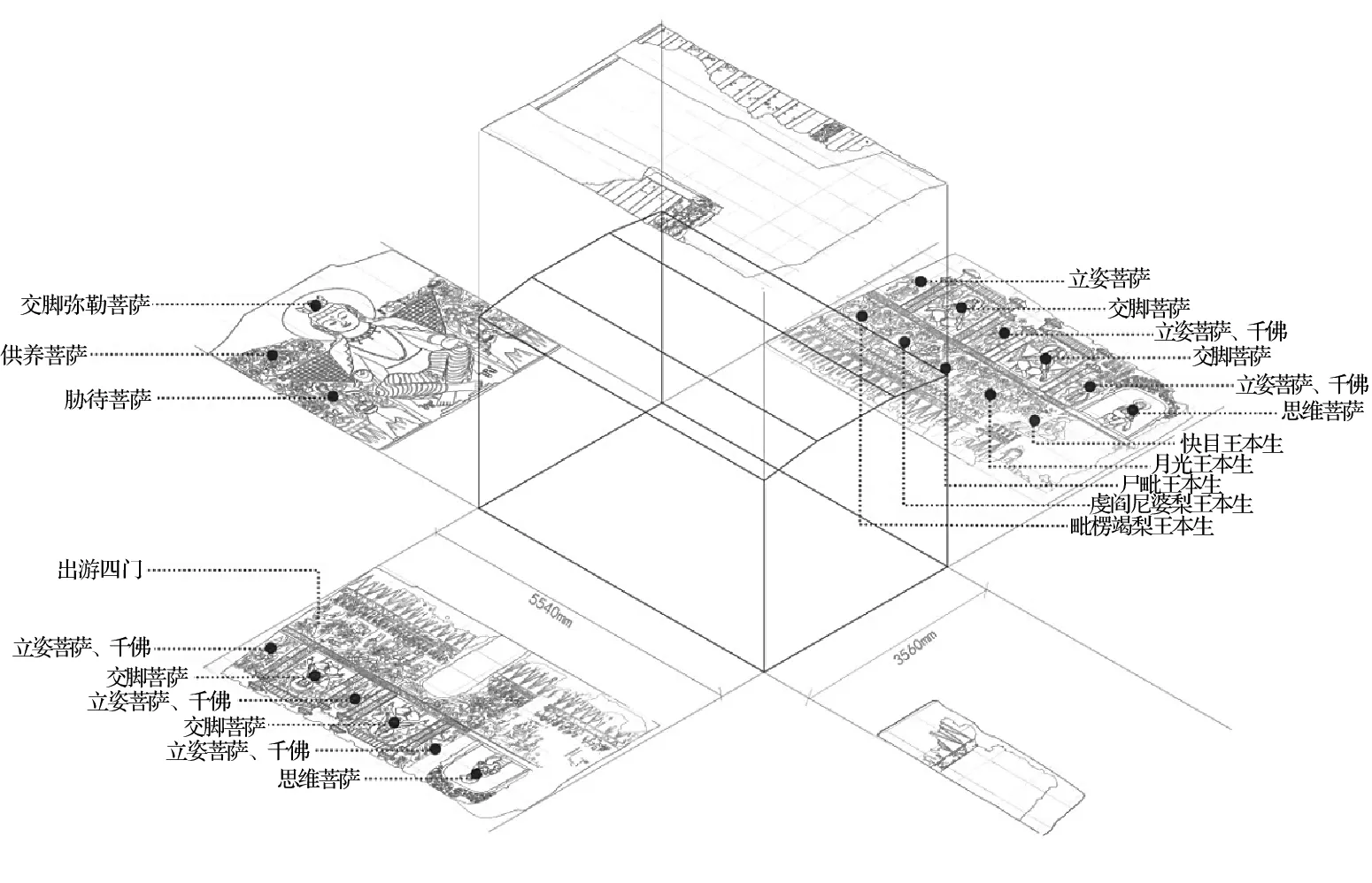

与另两个北凉洞窟不同,第275窟在表达弥勒净土信仰的同时,融入了法身观与生身观。第275窟体量较大,正壁不开龛,直接依壁塑交脚弥勒菩萨一身,奠定洞窟的主题基调,再配合两侧壁六龛内共六身弥勒菩萨,描绘了弥勒菩萨所在的兜率天净土世界。同时,南北两壁分别表现佛传和本生故事画,正好对应了《五门禅经要用法》中由生身观到法身观的禅观思路[26]。此外,南北壁三龛之间还绘有千佛,因此,整个洞窟为佛教故事、千佛与弥勒菩萨的图像构成,反映了生身观、法身观、十方佛观,弥勒兜率天净土的一系列主题(图6)。

图6 莫高窟第275窟空间形制与图像布局轴测图(自绘)

四、结论

北方佛教具有重行为、修行、坐禅与造像之特点[27]。开凿于甘肃十六国时期的各类型洞窟,从空间形制和图像布局两方面为这一特点提供了实现的场所和对象。石窟作为一个佛教空间,其营建目的多样,禅观、供养、礼拜等多种需求促成了它的开凿。本文所述的洞窟,在满足基础的供养佛祖和礼拜祈福的同时,都将坐禅观像作为主要功能,并以此为核心理念进行洞窟形制和窟内图像设计。

禅观是坐禅而观念真理的一种实践修行方式。甘肃十六国时期石窟寺空间形制与图像布局均围绕“禅观”这一主题思想展开,并将禅观作为联系空间形制与图像布局之核心理念与纽带。一般而言,天梯山、炳灵寺和莫高窟三处石窟寺的空间形制都是为满足禅观这一功能需求而设计开凿的,开凿禅窟的目的本身就是用于禅观,僧人在其内禅修并进行生活起居。相对而言,这是一个私密性较强的静态空间。然而,另两种洞窟——支提窟和佛殿窟,虽不似禅窟专用于禅修,但已可进行禅观及宗教活动,并融入相关仪式,构成一个公共性较强的动态空间,其中观像是禅观时最重要的一项活动。不同供养人或群体选择具有禅观特征的图像,以三佛、弥勒、净土、法华、法身、千佛等信仰集中表现了大乘佛教思想。不仅如此,洞窟内的造像、壁画等图像作为重要的禅观对象,它们的种类和布局方式也均为禅观服务。

禅观是以佛经为原理依据的。本文所论述的石窟寺空间形制和图像布局,既表现出原理和方法二者之间的通融,也表现出佛教仪式行为与思想信仰在一个空间内的统一。同处于五世纪前半叶的甘肃石窟,天梯山、炳灵寺、莫高窟,虽在形制和信仰的选择方面个性斐然,但其最终核心要义均表现着禅观理念,故其具有鲜明的共性。这几处十六国洞窟本身即为禅观本土化的产物,它们将外来的坐禅观像活动、石窟建筑形式、造像与壁画风格统一在中国式的设计理念中,呈现为带有鲜明中国特点的石窟建筑空间。这些石窟在营造了一个个佛教立体空间的同时,也表现出在甘肃十六国时期这个特定时空范围内的崇佛、重禅、善修的社会风尚,并成为南北朝时南朝重义学、北朝重禅修的佛教文化格局形成之先导,在早期石窟寺研究中具有举足轻重的地位。