火针治疗脂溢性角化病随机对照试验

张军弼,佘远遥,陈少君

(1.中华全国总工会机关医务室,北京100865;2.中国中医科学院西苑医院,北京100091)

脂溢性角化病(Seborrheic keratosis,SK)又称老年疣、基底细胞乳头瘤是老年人发病率最高的良性肿瘤,被认为是衰老的特征之一,是角质形成细胞成熟迟缓所致的一种良性表皮内肿瘤[1]。目前本病病因不清,推测其发生可能与遗传因素,年龄,日光照射及人乳头瘤病毒(HPV)感染等多种因素有关。SK属于损容性皮肤病,对患者的生活质量以及心理状态有较大影响。我科近3年采用火针治疗SK,临床疗效明显,安全性高,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

1.1.1 一般资料 本试验101例均系2010年5月—2013年7月西苑医院皮科门诊确诊SK患者,采用平行对照的方法进行研究。以数字随机表法将患者分为2组,试验组50例,对照组51例(研究过程中试验组2例,对照组1例脱落),实际完成98例。其中试验组48例,共120个皮损,男28例,女20例;年龄 18~64 岁,平均(43.42±4.51)岁;病程 1~20年,平均(5.63±3.22)年;皮损 8~45个。对照组 50例共129个皮损,男30例,女20例;年龄17~62岁,平均(44.97±5.12)岁;病程 1.5~19年,平均(5.78±3.12)年;皮损 10~54 个。

1.1.2 诊断标准 临床表现符合《中国临床皮肤病学》脂溢性角化病的诊断标准[2]:①发病年龄上,本病好发于中老年,且男性多见;②病位可在掌跖外的全身表皮;③病史上早期为小而扁平界限清楚的斑片,渐渐扩大为表面呈乳头瘤样黄褐色或淡黑色皮疹,有时皮损间可融合,同时其表面可有油脂样厚痂,易于剥除,其下色素沉着明显。

1.1.3 纳入标准 ①所有患者符合上述诊断标准;②患者年龄18~65岁;③近4周内未使用其他药物或局部治疗;④自愿参加临床观察,接受随访和检查者。

1.1.4 排除标准 ①皮损部位有炎症感染或者糜烂溃疡而不适合火针或冷冻者;②妊娠或哺乳期妇女;③合并有心肝肾等系统严重疾病者;④未按规定治疗者;⑤皮损近期突然泛发者。

1.1.5 剔除标准 ①对本研究治疗不能耐受,过于敏感者;②纳入后发现不符合纳入标准者;③对剔除病例应说明原因,病例保存,且不做统计学处理。

1.1.6 终止标准 ①受试者在试验研究途中发生严重并发症;②受试者因个人原因试验中途自行退出并失访;③终止脱落病例均应详细记录其不良反应表现及变化情况,最后纳入整体最终结果分析。

1.2 方法

1.2.1 试验组采用火针治疗选用盘龙单头火针(美国TCM有限公司生产natural品牌,材质为钨钢合金,直径0.6 mm)。火针操作方法具体如下:充分暴露皮损部位,选进针点常规消毒,将火针前1/3针体在酒精灯上烧至发红白后,对于米粒大较小皮损,可快速斜刺轻点皮损,听到有“啪”的清响后迅速离针,令其自凝;对于相对较大较厚皮损,火针可斜刺入皮损约1/3深度后迅速出针。术后治疗部位皮损马上外涂75%医用酒精常规消毒处理,5 d内避免接触水,待结痂自行脱落。

1.2.2 对照组采用液氮冷冻治疗 液氮由中国科学院物理所提供,含量高纯氮≥99.999%,密度1.25 kg/m3(0℃、气体)、804 kg/m3(-183℃、液体)熔点-210℃;沸点-195.8℃;临界温度-147℃;临界压力3.39 Mpa。根据病变面积的大小用棉签蘸取适量的液氮从脂溢性角化皮损表面轻度加压接触,等液氮所形成的白霜冰层彻底浸润并覆盖皮损边缘处,范围尽量不超出皮损表面,再用棉签蘸取液氮按压皮损处待其整体呈现冰晶状,以病变边缘外1 mm左右的组织呈现出冰白色来做为冷冻治疗充分的标准,冰晶状组织恢复常温后马上可再次予以冷冻治疗,连续2个冻融周期,术后一般不使用其他外用药物直至处理后的结痂组织,自然就可脱落。术后如有大疱,血疱,48 h后可予抽出疱液,加速其痂的愈合。术后5 d内避免接触水,待结痂自行脱落。

1.3 观察指标 2组治疗均只做1次,结束治疗后2周内及8周时随诊,观察病变治疗区域皮损面积及颜色消退状况及不良反应,半年后随访并记录复发例数。

1.4 疗效评价标准 参考林辉等[3]的研究方法,通过观察病变区皮损面积及颜色的消退判定疗效。痊愈:皮损颜色或面积消退≥90%;显效:皮损颜色或面积消退70%~89%;好转:皮损颜色或面积消退30%~69%;无效:皮损颜色或面积消退≤29%。总有效率=(痊愈例数+显效例数)/总病例数×100%。痊愈率=痊愈例数/总病例数×100%。

1.5 统计学处理 采用SPSS for Windows 10.0软件包进行统计学处理,计量资料采用t检验,计数资料采用卡方检验。

2 结果

2.1 基线比较 2组患者的性别构成,年龄,病程,皮损个数比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性,见表1。

表1 SK患者临床基线比较

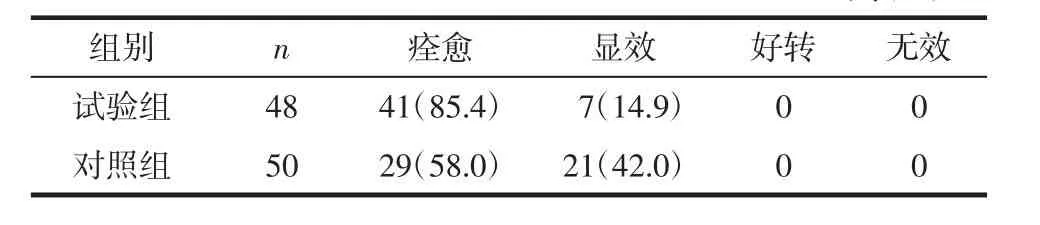

2.2 2组患者临床疗效 试验组(48例)和对照组(50例)总有效率均为100%,2组治疗痊愈率分别为85.4%及58.0%。2组治疗痊愈率比较差异有统计学意义,(χ2=9.02,P<0.01),见表 2。

表2 2组患者临床疗效结果比较 例(%)

2.3 安全性观察结果 试验组48例均未发生感染,5例患者针刺当天皮损及边缘处出现水肿红斑,轻度疼痛,未予特殊处理,2 d后消失;对照组中有27例患者1 d内出现大疱或血疱,3例有轻度感染,门诊常规处理后正常痂下愈合。8周后发现试验组中有炎症后色素沉着6例,炎症后色素减退0例,对照组则发现炎症后色素沉着17例,炎症后色素减退3例。

2.4 随访结果 半年后,随访中试验组痊愈者中有12例复发,对照组痊愈者中有15例复发,均以火针疗法再次治愈。

3 讨论

SK虽是一种临床常见皮肤良性肿瘤,但也是损容性皮肤病,而且并不是老年人的专利,在年轻人中也时有发现[4]。该病迄今确切病因尚不明,从临床症状的角度看似与过度剂量的紫外线照射及部分家族遗传相关性大,且女性患者在更年期后始发,多发。

结合SK的临床及病理特点,可以使用多种方法治疗,但不同的方法都不能有效避免治疗部位反复发作及炎症后色素沉着这一类问题。此病传统治疗多采用液氮冷冻,这是一种在超低温度下使病损组织水肿变性进而坏死脱落的常用方法,但其1次治愈率偏低,须经多次治疗,本研究中58%的1次治愈率也印证了这一事实;同时,液氮冷冻术后短期内易发大疱及血疱,继而使皮肤的感染几率增加,并且还容易引发炎症后的色素沉着与色素减退,本研究中8周后随访观察的17例出现色素沉着,有3例出现色素减退,这些不良反应均降低了患者的治疗依从性,对于这类现象,笔者推测可能与老年人的皮肤萎缩变薄,机体对外来损伤的修复能力下降,且黑素细胞对冷冻治疗较敏感有关联。

火针是传统中医学外治法之一,集毫针、艾灸之功效于一身,在临床各科中有广泛的应用。因针刺的方法不同,功效的侧重面也略有差异。其功效大致如下:散寒除湿、温阳止泻、益肾壮阳、宣肺定喘、清热解毒、升阳举陷、解痉消挛、消癥散结、去腐生肌、通经止疼等。其中用于治疗SK的机制如下:①火针治疗SK可以直达病所,不仅可用于寒证,取散寒除湿之效,亦可用于火热证,取清热解毒之效,依照“以热引热”、“火郁发之”的理论引邪外出;②取火针治疗有消癥散结之效,所消癥结包括:气血痰湿等积聚而成的肿物,包块等病理产物,无论其在体内或体表,SK亦属此列,火针的高温可直接破坏SK皮损基底部血供,促其脱落;③火针可通过腧穴将温热阳气导入人体,激发经气,温通经络,行气活血,温化脏腑阳气,则脏腑与体表气血流通,正气得复,抗邪有力,从而加速SK的脱落。

本研究中采用单头火针治疗SK,虽然火针是由技术熟练的医师操作,可以很好的控制治疗部位的深浅及面积的大小,从而有效降低过度的疼痛,感染瘢痕,色素沉着及色素减退的发生概率,但上述不良反应仍无法完全避免,总结了一些火针治疗的临床实践经验,可以减少上述不良反应的发生。①施术前的准备:应有舒适合适的体位,诊室内避风,严格的病位及针体消毒。②施术步骤:烧针时一定要使前部针体在稳定的火焰上烧红透,进针要迅速准确刺入或接触皮损部位;出针时以针尖抵达病位深度即可出针,本研究中部分较大较厚的SK皮损需刺入皮损约近半深度即可,其余皮损表面轻触即可。《针灸聚英》有“火针切忌过深,深则反伤经络,不可太浅,浅则治病无功,但消息取中也”的论述,正是此意。总结施术要求4个字:红、准、直、快,4点做到方为有效火针针刺。③施术后应妥善处置针孔。因火针针孔是微创烫伤形成,与外界呈开放状态,故出针后应迅速以干棉球按压针孔处组织使其尽快闭合,可有效防止出血及感染,减少痛感,同时术后禁止搔抓,治疗当日避免接触水。同时,在本研究中,也突破了古人“面部忌针”的传统理论,大胆的将火针治疗应用于部分皮损在面部的患者并取效。

在本研究中发现火针治疗后患者均有轻度疼痒感,对此,提示在今后的治疗中可以考虑改用小直径的针具,适当减低针刺的深度及烧针的温度,针刺的密度,加强施术者的手法培训,操作前外涂麻醉剂等方法,减轻患者不适感,增加其依从性,可以说,火针治疗的关键在于据病症,确定治疗方向及位置,巧妙运用,方能取得最佳效果。

综上所述,火针治疗SK有较好的近期疗效及安全性,操作简便,值得临床推广。由于受入组病例数的限制,本研究无法进行亚组分析,尚不能回答火针对于不同性别,不同年龄,不同病程,不同皮损个数的SK患者的疗效与对照组冷冻治疗比较差异有无统计学意义,或许是今后研究的方向。