交往与知识:明代花谱撰写中的两个面向

葛小寒

“长安春色年年胜,会倚东风共看花。”明人对于花的喜爱以及当时花卉业的发达是有目共睹的。①相关研究参见邱仲麟:《花园子与花树店——明清江南的花卉种植与园艺市场》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第78本第3期;《明清江浙文人的看花局与访花活动》,《淡江史学》第18期;《宜目亦鼻——明清文人对于盆景与拼花之赏玩》,《九州岛学林》第5卷第4期;宋立中:《论明清江南鲜花消费及其社会经济意义》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第3期;《闲隐与雅致:明末清初江南士人鲜花鉴赏文化探论》,《复旦学报(社会科学版)》2010年第2期。在这一背景之下,相关的花卉文献(即本文所称“花谱”)大量出现。黄雯曾将明代至清代花谱繁荣的特点总结成如下4点:“种类和数量的激增”,“花卉月令专书不断出现”,“总结性观赏园艺著作出现”,“插花盆景专书自成体系”。②黄雯:《中国古代花卉文献研究》,西北农林科技大学2003年硕士学位论文,第24-30页。目前对于明代花谱的研究,除了较为基础的文献学取向外,如同林秋云所总结的一般,主要集中在讨论花谱中所录载的花的文化内涵,以及花谱中所记载的种种园艺技术。③林秋云:《惜花有情存雅道——宋以降花谱编纂的嬗变与士人的品鉴文化》,复旦大学历史系、复旦大学中外现代化进程研究中心编:《近代中国的物质文化》,上海:上海古籍出版社,2015年,第165页。诚然,以上两种研究取向确有其文化史与技术史层面的意义,但是,学者们对于花谱的这种研究态度,实际上是从花的文化史与技术史的角度去引录花卉文献作为参考与依据,而不是从花谱文本出发,去思考花谱的生产过程,花谱的撰写者究竟想通过它们表达什么,花谱在士人的生活中又起到什么样的作用,等等。笔者发现明代士人在撰写花谱之时,有着两种较为集中的考量:其一,视花谱为社会交往活动中的一种工具,它们是士人社交活动的证明;其二,视花谱为花卉知识的记录,它们是士人自然观察活动中的成果。如何理解这一现象?如何从中反思明人关于自然知识的撰写活动?这些问题正是本文所要讨论的,因此,笔者将首先论述明代花谱的基本情况,再揭示其中的“交往”与“知识”倾向,最后略作讨论来回答以上问题。

一、明代花谱述略

黄雯认为中国古代花谱或花卉文献包括农书中的园艺著作、各种花卉专谱、类书中的花卉专章、花卉诗词。毫无疑问,黄氏是从一个颇为宏观的角度去理解的。本文则从一个较为狭隘的角度去理解花谱,简言之,讲述花卉性状和生产技术或与之相关内容的书籍才是花谱。因此,那些有关花卉的诗词选集,或包括记述一些花卉知识的大型农书、类书,以及散见于它书中的相关文章,均不在本文定义的花谱之中。

首先来看菊花谱录。王子凡论文中的统计算是目前最为全面的菊谱集合,其中明代的有23种,①王子凡、张明姝、戴思兰:《中国古代菊花谱录存世现状及主要内容的考证》,《自然科学史研究》2009年第1期。但是其中如《菊花百咏》《采菊杂咏》《秋篱野唱》等书完全是咏菊的诗词,高松《菊谱》则为画谱,而《遵生八笺》中的“菊花谱”未单独刊刻,另所谓吕天遗的《菊谱》实际是入清后所作,②有关这一点,可参考钱谦益《题吕天遗菊谱》,其中有写道:“其(指吕天遗)斯世遗民,悠然在南山之间。”换言之,吕氏撰写此书之时已改朝换代了。具体参见(清)陆廷璨撰:《艺菊志》卷3《文二》,《续修四库全书》第1116册,上海:上海古籍出版社,2002年,第421页。故而除去以上这些书籍,明代的菊花谱约为17种。

其次来看牡丹谱的情况。根据李娜娜的统计,明代牡丹谱约有8种,但是其中亦有《遵生八笺》中的“牡丹谱”,以及仅收录在《广群芳谱》中的《评亳州牡丹》一文,此两种不符合本文的定义。③李娜娜、白新祥、戴思兰、王子凡:《中国古代牡丹谱录研究》,《自然科学史研究》2012年第1期。同时,张千卫的论文中有不见于李文的明代牡丹谱3种,即:曹昭《牡丹谱》、李芳《续牡丹谱》、彭尧谕《甘园牡丹全书》。④张千卫:《明清两代牡丹谱录考略》,吴兆路、(日)甲斐胜、(韩)林俊相主编:《中国学研究(第16辑)》,济南:济南出版社,2013年,第184-192页。因此明代的牡丹谱当为9种。此外,笔者见《说郛续》卷46中又从《亳州牡丹史》中辑录出《牡丹八书》与《亳州牡丹表》,故将明代牡丹谱数扩至11种。

再来看看兰谱的数量。周肇基先生在论文中著录了明代兰谱5种,其中冯京第的《兰易》与《兰史》一般合一著录,故周文实际只录了4种兰谱。⑤周肇基、魏露苓:《中国古代兰谱研究》,《自然科学史研究》1998年第1期。苏丽湘补充了《南中幽芳录》一书。⑥苏丽湘:《中国兰花典籍书目考述·明代部分(上)》,《河南图书馆学刊》2009年第6期。而笔者的收集还有3种:丁雄飞《兰书》、佚名《艺兰法》⑦以上两书参见张芳、王思明主编:《中国农业古籍目录》,北京:北京图书馆出版社,2003年。另,下文所录若干花谱,如无特殊说明,皆录自《中国农业古籍目录》。、袁晋《种兰书》⑧(明)徐勃撰:《徐氏家藏书目》卷3,《续修四库全书》第919册,上海:上海古籍出版社,2002年,第186页。。由此可知明代兰谱约为8种。

接着还有统计数量相对较少的几种花谱。第一,梅谱。笔者仅见倪葭有过一定的统计,但是其中所录皆为画谱,⑨倪葭:《历代梅谱研究》,中央美术学院2012年博士学位论文,第183-184页。而笔者统计有3种:王思义《香雪林集》、田艺蘅《梅花新谱》⑩闵宗殿:《明清农书待访录》,《中国科技史料》2003年第4期。、释真一《梅谱》。第二,茶花谱。笔者亦仅见3种:朱凤翔《山茶花谱》⑪闵宗殿:《明清农书待访录》。、赵璧《茶花谱》、冯时可《滇中茶花谱》⑫何小颜:《花与中国文化》,北京:人民出版社,1999年,第442页。。第三,琼花谱。笔者仅见2种:杨端《扬州琼花集》与曹璇《琼花集》。第四,芍药谱。笔者仅见1种:曹守贞《维扬芍药谱合纂》。第五,月季谱。笔者亦仅见1种:陈继儒《月季新谱》⑬何小颜:《花与中国文化》,第442页。。

最后是一些综合性花谱。何小颜在其著作中曾列有“中国历代花卉名著”,其中“总类”一览记载了34种综合性的花谱,而明代的有10种,但是何氏对于花谱的定义显然是从宏观角度入手的,像《本草纲目》《致富全书》等书亦在其中。如只着眼于那些专门性的花卉著作或圃艺著作,根据笔者的统计,约有如下35种:张志淳《永昌二芳记》、江之源《江道宗百花藏谱》、王路《花史左编》、宋启明《长安问花记》、高濂《草花谱》(又名《艺花谱》)、周士洵《花史》、曹蕃《花品》《花木纪》、吴彦匡《花史》、程羽文《花小名》《花历》、佚名《花史》、佚名《老圃书》、林养心《花候纪》、王世懋《花疏》、蒋以化《花编》、静虚子《花谱》、夏旦《药圃同春》、钱升《药圃种花录》、古鄂绍吴散人知伯氏《培花奥诀录》、陈正学《灌园草木识》、陈诗教《灌园史》、周文华《汝南圃史》、张应文《老圃一得》、王象晋《二如亭群芳谱》、王世懋《学圃杂疏》、解鲁《治圃须知》、赵崡《植品》、俞宗本《种树书》和宋诩《树畜部》、宋公望《四时种植书》、何伟然《花案》、陈诗教《花里活》、高元浚《花疏》、冯大咸《花药志》。

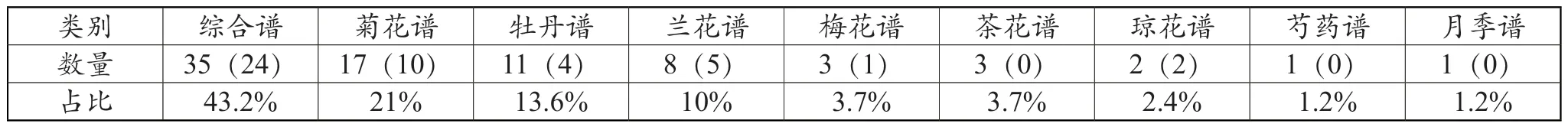

通计以上诸种花谱,统计为下表:

表1 明代花谱内容分布表

上表可见,明代共有花谱约81种,其中现存46种,碍于笔者学识,前文所录自然不可能是明代花谱的全部,但是应该大体上反映了这一时期花谱的整体面貌。

二、作为“交往工具”的花谱

明代花谱的主要撰写者既非官员也非一般庶民,他们由一群“有闲”的士大夫构成,正如陈宝良所言:“基于生活的富足、安逸,‘偷闲’观念开始在士大夫中风行起来。借助于竹木、花草、动物,士大夫托物寄志,最终确立了以闲情逸致为基调的生活模式。”①陈宝良:《雅俗兼备:明代士大夫的生活观念》,《社会科学辑刊》2013年第2期。而这群撰写花谱的“有闲者”主要包括:(1)明宗室的后裔,如《德善斋菊谱》的作者朱有爌,严性善称其为“忠孝之心,出乎天性,琴书笔砚,日以自娱,其余世俗之事,一不经心”②(明)朱有爌:《德善斋菊谱》卷末《德善斋菊谱后序》,《哈佛大学哈佛燕京图书馆藏中文善本汇刊》第27册,北京:商务印书馆,2003年,第54页。。(2)退休官员,如《维扬芍药谱合纂》的作者曹守贞,曾任南京吏部郎中,随后便“寻乞休,还里中,闭户著述自娱”③(清)李苏纂修:《(康熙)江都县志》卷6《选举名臣传》,《华东师范大学图书馆藏稀见方志丛刊》第10册,北京:北京图书馆出版社,2005年,第575页。。(3)山人名士,例如陈继儒,有所谓《种菊法》流传,《明史·隐逸传》记载:“亲亡,葬神山麓,遂筑室东佘山,杜门著述,有终焉之志。”④(清)张廷玉等撰:《明史》卷298《隐逸》,北京:中华书局,1974年,第7631页。(4)地方的下层士人,他们有的姓名已经不可考,如《治菊便览》的作者“西堂子”,也有的仅在地方志的列传中偶有提及,如《长安问花记》的作者宋启明⑤倪根金:《〈长安问花记〉撰者生平、成书年代考》,《中国农史》1996年第2期。,等等。以上这些花谱撰写者身份的共通之处便是“有闲”,正是闲暇赋予了他们足够多的撰写花谱的时间。⑥当然,明代花谱中也有很少一部分是由现任官员所作,当他们也是利用“余暇”时间完成的,例如《澹圃菊谱》的作者施三捷,当时为嵊县知县,志书中记载了他撰写花谱的经过:“公余,辟署圃植菊,有《澹园谱》。”可见施氏亦是在空闲时间完成该书的。具体可见(清)张逢欢修,(清)袁尚衷纂:《(康熙)嵊县志》卷7《职官志》,《中国地方志集成·浙江府县志辑》第43册,上海:上海书店出版社,2011年,第187页。王象晋在描述自己撰写《二如亭群芳谱》时所写下的话,颇能代表这群“有闲者”的花谱撰写过程:

暇则抽架上农经花史,手录一、二则,以补咨询之所未备。每花明柳媚,日丽风和,携斗酒,摘畦蔬,偕一、二老友,话十余年前陈事。醉则偃仰于花茵莎塌浅红浓绿间,听松涛酬鸟语,一切升沉宠辱,直付之花开花落。因取平日所涉历咨询者,类而著之于篇,而又冠以天时岁令,以便从事。历十余寒暑,始克就绪。题之曰《二如亭群芳谱》,与同志者共焉。⑦(明)王象晋纂辑,伊钦恒诠释:《群芳谱诠释(增补订正)》,北京:农业出版社,1985年,第1页。

由此可见,花谱的撰写既是个人“手录”的过程,也是在与人交往中“咨询”的过程,更为重要的是,花谱完成后并不是藏之名山,而是“与同志者共焉”,那么,花谱是如何参与到这种士人的交往活动中,它又表达了士人在交往活动中的哪些感情呢?

(一)花谱撰写对亲属关系的影响

在中国传统的社会交往体系中,与亲人之间的交往是仅次于君臣关系的,在花谱中,君臣关系表露得并不明显,但是亲属之间的关系还是值得讨论的。

一方面,花谱有很多都是由父子二人合作完成的。例如曹璇所撰的《琼花集》即是如此,根据曹氏自序记载:“予乃释然以喜,遂手自抄录,复命仲儿守贞遍考群籍,增所未备。”①(明)曹璇:《琼花集》卷首《序》,《丛书集成新编》第55册,台北:新文丰出版社,1985年,第279页。而在这种父子合作之中,父子之情隐然可见。《汝南圃史》亦是父子合作,据周文华自序云:“以故余力慵而中止,意倦而辄废者,乃命望儿广采而竟其局,以见不佞,诫子之微意固亦有在也。”②(明)周文华:《汝南圃史》卷首《汝南圃史自序》,《四库全书存目丛书》子部第81册,济南:齐鲁书社,1995年,第655页。换言之,作为后世的读者只注意到了《汝南圃史》中大量的花卉园艺知识,但在周文华心中,该书还倾注了他“望儿”的“诫子”之情。同样地,在这一过程中,儿子对父亲的感情也得到了升华,如《百花藏谱》的作者江之源之子江一桂,他不仅增补了父亲所作的花谱,而且还撰写了一篇跋文,他在文中赞叹父亲道:“人尽爱花也,未有若家君之成癖者”,且在文末写道:“余不能为家君解嘲,更不能为花解嘲”③(明)江之源撰,(明)江一桂辑续及增定谱:《新镌江道宗百花藏谱》卷首《百花藏谱跋》,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第524册,北京:国家图书馆出版社,2013年,第1-2页。。

另一方面,花谱还拉近了撰者与其先人之间的距离。上引《百花藏谱》不仅是父子关系的体现,因为江之源在撰写该书时实际运用了“父守愚”与“大父学山”的花谱藏书,而江氏对于花卉的兴趣也正是他们所培养的,故而他写道:“园翁溪叟知花木而先大夫近之,先大夫知灌溉而予近之,即以公诸于世,与有心呵护者相酬对也,不亦可乎?遂付梓。”④(明)江之源撰,(明)江一桂辑续及增定谱:《新镌江道宗百花藏谱》卷首《刻百花藏谱小引》,第3页。因此,《百花藏谱》的撰写与刊刻也是对其祖的一种纪念。而在王思义的《香雪林集》中,他的父亲王圻则借此书表达了对先人的愧疚之情,他写道:

余先王父石泉公,性嗜梅,尝栽数本于庭,除娱弄朝夕,先大夫怡朴公复承先志,于居第后,辟园数亩,栽可二三百木,不数年,蔚然成林。时余方宦游东西,恨未暇抱瓮日涉其间,见子思义能以诵读之暇稍加培护,……渐次成帙,因授之梓,以永其传,庶几先人手泽藉以不坠。⑤(明)王思义辑:《香雪林集》卷首《香雪林集序》,《四库全书存目丛书》子部第80册,济南:齐鲁书社,1995年,第454-455页。

王圻因为公务繁忙难以照看先人留下的园林,而其子王思义能撰成《香雪林集》,可以说是完成了他的心愿。其实,这种利用先人所植而进行花谱撰写并由此纪念先人的活动,还是相当普遍的。再如《亳州牡丹史》一书,薛凤翔之所以会撰写此书正在于亳州地区的牡丹始于薛氏先人:“德靖间,余先大夫西原、东郊二公最嗜此花,遍求他郡善本移植亳州,亳有牡丹自此始”⑥(明)薛凤翔:《牡丹史》,李冬生点注,合肥:安徽人民出版社,1983年,第18页。。

由此可见,花谱在明人与其亲属、先人交往之时起到了一定的作用,花谱本身也表达了撰者对他们的感情。

(二)花谱编写对士人之间交往的促进

除亲属关系以外,在明代士人社会交往中,最重要的还是朋友之间的交往,即士与士之间的交往,在这一过程中,花谱的角色又是什么呢?

第一,士人的交往促进了花谱的撰写与刊刻,因此作为文本的花谱成为了士人友谊的象征。《花编》一书,一般认为作者是“蒋以化”,但是查考该书卷末的跋语,可知此书是蒋氏在友人姚宗仪的帮助下才完成的,根据姚氏记载,蒋以化一度认为自己所撰的《花编》内容太少而不愿刊行,姚宗仪则作为诤友批评道:“天地大矣,何所不有,编不能尽花,花不能尽句,有编则有不编,奚必广也。”于是,姚氏“稍用补定”,帮助蒋以化完成了该书。⑦(明)蒋以化:《花编》卷末《题花编后》,《四库未收书辑刊》第3辑第30册,北京:北京出版社,2000年,第80页。此外,从刊刻来看,《东篱品汇录》则可作为一例,据许谷记载,该书是“双梧太学取而梓之,遂行于世。”①(明)卢璧:《东篱品汇录》卷首《东篱品汇录序》,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第523册,北京:国家图书馆出版社,2013年,第339页。而张祥则更为详细地记录了该书刊刻的过程:“(《东篱品汇录》)将脱稿,有欲录而梓之者,初未之许也,强而后可,自是谱之出,见则爱,爱则传。”②(明)卢璧:《东篱品汇录》卷末《东篱品汇录后序》,第400页。换言之,如无卢璧其友“双梧”的再三恳求,此书或即不为刊刻了。

第二,不少花谱是士人集会的产物,它们本身就是这种士人会社的记录。例如《花案》一书的诞生,撰者何伟然记录了他与好友在某地辟园种植花木,花开后与友人赏花为会的经过,其中写道:

二三子曰:请以所赏而经品者语之。因举四时常供,率意作案,令扫花童子录之,闻复急归,检所定曹介人一帙,相与参比,亚入数条,并记忆社盟一二旧论,可补意之不及者,共为一案。③(明)何伟然:《花案》,见《丛书集成续编》第84册,上海:上海书店出版社,1994年,第470页。

因此该书所录并非全然出自撰者,它更多的是这个赏花会共同的记录。此外,杨安道所撰的《南中幽芳录》亦是如此,据杨氏所载:“自洪武壬申,宝姬归宗隐居兰溪,建兰苑于溪边,引无为寺侧溪入苑,建曲廊书斋,春来邀友为笔会,安道集名兰三十八品为谱志。”④(明)杨安道:《南中幽芳录》,见杨云编著:《大理古今名兰》,昆明:云南科学技术出版社,1999年,第3-4页。也就是说,如无这种士人的集会,杨安道或许便不会撰写此书了,而且书中内容也多采自友人所传花卉知识,如“金镶玉”这种兰花品种,书中记载“桂楼居士得于鸡足山罗汉壁”,又如“醉美人”品种,书中写道“宝姬得于箭杆坪”。⑤(明)杨安道:《南中幽芳录》,第4、6页。

第三,士大夫友人间可以通过赠送花谱来维持友谊关系。前引《南中幽芳录》,杨安道便在撰写完成后直接赠送给好友张继白等人,在张氏为其书作序中,有如下记录:

安道知余好幽兰,并书南中名兰三十八为谱,并赠宝姬、桂楼及余,余与兰雪道人、兰室居士年年以文会友,寄兰竹以雅兴,余亲绘南中七贤赏兰图及兰园赋,回赠三友,记云。⑥(明)杨安道:《南中幽芳录》,第3页。

可见,杨安道送出了花谱,也收到了来自张继白的礼物,而他们之间的关系,也因为花谱的交流而更加融洽。值得注意的是,张氏为《南中幽芳录》作序一事,与明代士林广泛弥漫的作序之风有关,即作为友人应在好友的赠书中撰写序言,而在这一过程中,花谱而不是花卉知识的流动,而成了士人情感的纽带。就笔者所见,薛凤翔所撰的《亳州牡丹史》有4篇序文1篇跋文,且该书的序跋确为撰者友人所写,如焦竑在序中称薛凤翔为“余友薛鸿胪公”、袁宗道则落款为“友人袁宗道”、邓汝舟也落款为“友弟邓汝舟”、李犹龙在跋文落款亦为“友弟”、李胤华则称撰者为“公仪兄”,而在谱成书后,也确实加深了与撰者友谊,像是袁宗道云:“予取而读之,与公仪晤谭者累日。”⑦(明)薛凤翔著,李冬生点注:《牡丹史》,第5页。又如邓汝舟很感激薛凤翔给他作序的机会,他认为这是薛氏认可了他这个朋友:“顾以草莽塍夫,而命序富贵名花,公仪黜华崇素之谊,亦于是乎。”⑧(明)薛凤翔著,李冬生点注:《牡丹史》,第18页。

以上三条即为士人交往中花谱作用之大概,它与前论士人与亲属交往相同,花谱记录了士人内部的交往,同时也在一定程度上成为了感情交流的介质。

(三)花谱撰写促使士人与其他阶层密切交往

明代社会阶层的变动,出现了所谓“士商交往”与“士庶交往”的情况,关于前者,余英时先生有着精彩的论述,⑨余英时:《士与中国文化》,上海:上海人民出版社,2003年,第527-578页。而关于后者,花谱其实提供了一个很好的视角。

士大夫虽然在传统中国是文化知识的占有者与生产者,但是碍于自身地域居处,尤其是明代以来日渐“城居化”的趋势,他们对于农学知识的了解还是相当有限的。因此,士人在农学知识上还是会经常向“老圃”“老农”等“庶民”请教,换言之,对农学知识的需求促进了“士庶交往”,例如写出《农说》的马一龙,便经常在山林间“觅老成人考论农事”⑩(明)马一龙:《玉华子游艺集》卷21《耆社记》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第108册,北京:书目文献出版社,2000年,第749页。,而花卉知识自然属于其中一部分,士人也会因此向“老农”请教,如《花小名》一书的序言所说:“花问园丁名,始知业司于专也。”①(明)程羽文:《花小名》,《说郛三种》第10册,上海:上海古籍出版社,2012年,第1863页。而从明代诸多花谱的记载来看,“老圃”确实为士人提供了相当多的花卉知识,卢璧自云:“日与林翁野老相接。”②(明)卢璧:《东篱品汇录》卷首《东篱品汇录序》,第340页。他在书中也确实录入了这些庶民给他提供的资料,如其书中介绍“一搻雪”这一菊花品种时,便写道:“老圃曰,其花硕大有实色,其瓣茸茸然如雪。”③(明)卢璧:《东篱品汇录》卷上《一搻雪》,第359页。但是,士人倒也不是完全照搬“老圃”的一些认识,他们还会有自己的判断,如王路一直疑惑“石菊”“有实无实”的问题,“遂问诸老圃,皆云未尝有结实者”,但是,随后(“至甲辰八月”)王路“于僧舍见紫色一种”,在其中见到了“实”,因此王氏感叹:“予初为老圃所惑,故详记之。”④(明)王路:《花史左编》卷4《石菊》,《四库全书存目丛书》子部第82册,济南:齐鲁书社,1995年,第88页。颇有意思的是,正是这种质疑,乃至对“老圃”所掌握知识的不满,士人也曾尝试在花谱中建构一种区分,将士人的花卉知识与农人的花卉知识区分开来,而这一种思路在农书中其实相当明显,例如上引马一龙虽然常“与田老讲求资身充养之计”,但是还是强调“农不知道”。⑤宋湛庆编著:《〈农说〉的整理与研究》,南京:东南大学出版社,1990年,第3页。在花谱中,这种区分试图强调花卉知识并不仅仅是种植与养护,而更应该是对花卉的理解与欣赏,即成为“花友”,如陈继儒所言:“有野趣而不知乐者,樵牧是也。”⑥(明)王路:《花史左编》卷首《花史跋》,第3页。不过,就笔者所见,士人的这种想法并未得到很好的落实,正如薛凤翔的感叹:“花名之鄙俚有最可厌者,皆起自花户园丁之野谈,而花之受辱于兹为甚。欲易知,恐物色不便,仍以原名标其目焉。”⑦(明)薛凤翔:《牡丹史》,李冬生点注,第14页。换言之,在花卉知识领域,士大夫在文化上的霸权似乎并不那么稳固。

三、作为“自然知识”的花谱

上文已述,花谱的撰写者基本均为明代社会中“有闲者”,他们并非迫于生活压力才撰写花谱的,如王磐所言:“静来时著一部冰霜菊谱,闲来时撰一卷水旱农书。”⑧(明)王磐:《王西楼先生乐府》,《续修四库全书》第1738册,上海:上海古籍出版社,2002年,第488页。因此,明代花谱撰写的主要动力,除了前节提到的社会交往因素外,还来自于士人对于花卉知识的兴趣与渴求。几乎所有花谱的作者在写到自己撰写该书的原因时,都会强调自己对于花卉的喜爱之情,如《花里活》的作者陈诗教有言:“余性爱看花。”⑨(明)陈诗教:《花里活》卷首《序》,《四库全书存目丛书》子部第82册,济南:齐鲁书社,1995年,第243页。又如《植品》的作者赵崡则“少好花木”⑩(明)赵崡:《植品》卷首《植品自序》,国家图书馆藏明刻本。。而明代日益紧密的社会交流与风气、技术手段的更新,使得明人接触到的花卉品种大大超过宋元,加之明代“趋新”思潮的流行,士人对于花卉“新种”“奇种”的渴求也越来越浓厚,这带来的结果便是明代花谱在花卉品种知识上迎来了大爆发,试以明代花谱撰写最多的两种花卉(菊与牡丹)为例进一步说明:在《东篱品汇录》中,卢璧梳理了宋代以降菊谱收录品种的情况:“宋刘彭城蒙谱凡三十有五品”,“范石湖成大谱……止得三十五种”,“史吴门正志谱……有数十种”,“国朝德善斋……共一百品”,“《菊品纪名》……不仅百品”,而卢璧自己所搜集的菊花品种则多达221品之多。⑪(明)卢璧:《东篱品汇录》卷首《考证诸谱大略》,第342页。薛凤翔则在《亳州牡丹谱》中梳理了宋明牡丹谱录中的品种数,他具体写道:

花史氏曰:永叔记洛中牡丹三十种,丘道源三十九种,钱思公谱浙江九十余种,陆务观与熙宁中沈杭州牡丹记各不下数十种,往岁严郡伯于万历己卯谱亳州牡丹多至一百一种矣,今且得二百七十四种。⑫(明)薛凤翔:《牡丹史》,李冬生点注,第18页。

因此,由于品种增多带来的知识兴趣的扩张,使得明人多不满足于宋代的花谱,对于宋谱的批评也时常见于明代花谱之中。就笔者所见,明人的批评主要集中在两个方面:第一,如朱有爌所言,宋谱所录诸花“与今之名品又大抵牾”①(明)朱有爌:《德善斋菊谱》卷末《德善斋菊谱序》,第1页。;第二是出自卢璧的观点,他不满于宋人作谱“未尝从事于手植也”②(明)卢璧:《东篱品汇录》卷首《东篱品汇录序》,第340页。。关于前者,自然是由于明代花卉品种的增多所带来的必然情况,这里暂且不表。笔者想重点讨论卢氏的观点,他认为宋人花谱一个突出特点便是其中有关花卉种植知识的缺失,例如刘蒙所撰《菊谱》“书中不讲菊花之栽培技术,而专述菊花的品种和观赏”③汪子春:《菊谱提要》,《中国科学技术典籍通汇·生物卷》(第1册),郑州:河南教育出版社,2003年,第331页。。再如陈思的《海棠谱》,四库馆臣介绍:“上卷皆录海棠故实,中下卷则唐宋诸家题咏,而栽种之法、品类之别,仅于上卷中散见四五条,盖数典之书也。”④(清)永瑢等撰:《四库全书总目》卷115《谱录类》,《景印文渊阁四库全书》第3册,台北:商务印书馆,1986年,第509页。又如,备受推崇的《全芳备祖》则完全“以诗词歌赋为主……似乎还不能算是真正的农书”⑤王毓瑚:《中国农学书录》,北京:中华书局,2006年,第101-102页。。此外,王子凡在分析宋代菊谱类型的时候,几乎将所有宋代的菊谱都划成了“品种谱”⑥王子凡、张明姝、戴思兰:《中国古代菊花谱录存世现状及主要内容的考证》,《自然科学史研究》2009年第1期。,而宋代谱录的品种介绍是与品鉴分不开的,像是上引刘蒙的《菊谱》,刘氏便在书中先“定品”,他写道:“花总数三十有五品。以品视之,可以见花之高下;以花视之,可以知品之得失,具列于左。”⑦(宋)刘蒙:《刘氏菊谱》,刘向培整理校点:《范村梅谱:外十二种》,上海:上海书店出版社,2017年,第276-277页。而李娜娜分析宋代牡丹谱时,则大部分视作“综合谱”⑧李娜娜、白新祥、戴思兰、王子凡:《中国古代牡丹谱录研究》,《自然科学史研究》2012年第1期。,但是查考其中内容,仍是对品种与品鉴的关注居多,例如邱璿的《牡丹荣辱志》仍是对品种介绍,并且“以姚黄为王,魏红为妃,而以诸花各分等级役属之”⑨(清)永瑢等撰:《四库全书总目》卷144《小说家类存目二》,第1056页。。

可见,宋代的花谱大体呈现出“品种+品鉴”的撰写模式,因此撰者个人的好恶毫无疑问地起着主导地位。同时,由于缺少种植方面的知识,宋代花谱对于品种的介绍均颇为简单,有的仅列了个名字(如《牡丹荣辱志》),还有的只有简单的几句话,如史正志的《史氏菊谱》,其中对于品种介绍最多的才有20字。⑩即书中对于“桃花菊”的介绍:“花瓣全如桃花,秋初先开,色有深浅,深秋亦有白者。”具体参见(宋)史正志撰:《史氏菊谱》,刘向培整理校点:《范村梅谱:外十二种》,第290页。相较而言,明代花谱没有完全按照宋代的模式延续下来,林秋云对于宋明花谱的一个观察还是很有洞见的,她写道:“如果说宋代花谱强调的是作者的观感与评价,那么明清的这类花卉之谱却是要竭力排除这种因素。”换言之,明代花谱更为重视作为“自然之物”的花的记录,而不是仅仅视花为“品鉴之物”记录下来。林氏虽然没有进一步论述她的观点,但是笔者以为这一认识是有文本依据的。

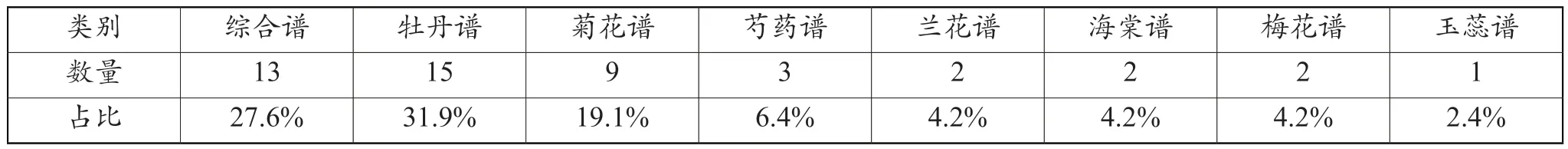

第一,邱志诚对于宋代花谱的统计可参考下表所示:

表2 宋代花谱内容分布表

以上所计宋代花谱约有47种,远低于笔者所统计的明代花谱数(81种),但是对照本文表1,可见明代花谱其实在花卉专谱上并无显著的进步,其主要增加的是综合谱的数量,明代这一类花谱数为35种,为宋代的两倍。综合谱的特点便是品鉴内容下降,因为不独尊某一种花,以介绍种植方法为主,对于品种及品鉴则从略。例如《百花藏谱》,其中对于牡丹的介绍主要重于“牡丹宜忌”“传种法”“植种法”“分花法”“接花法”等种植技术,品种虽亦有介绍,但不过是简列名目。⑪(明)江之源撰,(明)江一桂辑续及增定谱:《新镌江道宗百花藏谱》,第5-8页。又如《汝南圃史》一书,其中对于水仙的记载主要有两方面内容,其一是对该花性状的详细介绍,其二则为杂引《水云录》《便民图纂》《灌园史》等书中的种植技巧。①(明)周文华:《汝南圃史》卷9《水仙》,第782页。

第二,明代花谱颇重视有关花卉的自然知识与品鉴诗词的区分。当然,在明代的花谱中仍有不少杂合了诗词与花卉知识的书籍,例如《香雪林集》与《琼花集》,这两本书中虽有些许花卉知识,但主要的还是有关梅花与琼花的诗词文章。不过,明代花谱的作者已有不少意识到了以品鉴为主的诗词歌赋应与介绍自然知识的花谱区分开来,他们在花谱撰写的实践中也贯彻着这种原则。如王路所撰《花史左编》的取名乃是由于王氏尚编有一种《花史右编》,他如此形容自己所撰的两种书籍:“予花史肇自丙辰夏日,历三季始脱稿,左编花之事迹,计二十四卷,右编花之辞翰陆续品辑,约一十二卷。”②(明)王路:《花史左编》卷25《小引》,第233页。王氏在此截断刊行,正显示在他的心中花谱的知识与品鉴的分离。另在《东篱品汇录》中,卢璧还曾煞有其事地写道:

诗一编,如菊之数,或取诸前谱,或裒集诸名家之作,或足以迂疏漫兴,总名曰《东篱品汇诗》,附于种植之法之后者,惧其远于事实且非作谱之初意也。谱未脱稿,已为人录去,追之无及,后有见着宜辨之。③(明)卢璧:《东篱品汇录》卷首《东篱品汇录序》,第340页。

也就是说,卢氏还曾有《东篱品汇诗》一书,该书“附于种植之法后者”,与《东篱品汇录》内容相差甚大。这种将诗词与花卉知识割裂的态度,与之前王路所言,如出一辙。不过,《东篱品汇录》还是在“诸谱大略”中记下了《菊花百咏》与《秋篱野唱》两种仅为菊花诗词的书籍,但卢氏的目的仅仅是为了叙述两书中所载的菊花品种。④(明)卢璧:《东篱品汇录》卷首《诸谱大略》,第342页。有意思的是,在后出的菊谱《篱下放言》中,撰者却仅记到:“我明周藩《德善斋谱》、沈重溟《菊品纪名》、卢国贤《东篱品汇录》,复列品第,互有异同。”⑤(明)戴从父:《篱下放言》卷首《篱下放言叙》,南京图书馆藏明稿本。可见撰者虽有见《东篱品汇录》,却只字不提该书中曾大量引录的《菊花百咏》与《秋篱野唱》,这也说明了在时人观念中,仅仅是有关花卉的品鉴诗词并不能完全算作花谱。

第三,明代花谱出现大量专论品种与种植技术的书籍。以菊谱为例,其中专论种植技术的不在少数,例如黄省曾的《艺菊书》,其中分为“贮土”“留种”“分秧”“登盆”“理缉”“护养”6个方面,⑥(明)黄省曾:《农圃四书》卷4《艺菊书》,《中国科学技术典籍通汇》农学卷第2册,郑州:河南教育出版社,2003年,第124-126页。均为种植方面的知识。而这种分步骤专论种植技术的撰述还有陈继儒的《种菊法》,其中分为“养胎”“传种”“扶植”等10个步骤。⑦(清)陆廷璨:《艺菊志》卷2《法》,第398-399页。而屠承(火魁)所撰的《渡花居东篱集》则分为“择地”“贮土”“分植”等10个方面。⑧(清)许兆熊:《东篱中正》附录《渡花居东篱集》,《续修四库全书》第1116册,上海:上海古籍出版社,2002年,第584-586页。此外,一些已经佚失的菊谱亦是这种专论种植技术的书籍,像是所谓“西堂子”撰的《治菊便览》,根据卢璧的介绍,该书“备载种植之法,十二月各有其事,间有可采”⑨(明)卢璧:《东篱品汇录》卷首《考证诸谱大略》,第342页。另,《百花藏谱》录有该书一段佚文,可证卢璧所言不虚,请看:“《便览》云:菊自分载后四五(日)皆可移,至六月而止。若见地土虚浮,菊根不实,皆是蝼蚁攻过,须用久远宿粪浇泼,蚯蚓自去。增添好泥槌实,四周菊自长大。”参见(明)江之源撰,(明)江一桂辑续及增订:《新镌江道宗百花藏谱》,第12页。。又如高濂所撰的《三径怡闲录》虽已佚失,但是高氏在《遵生八笺》中曾写到:“花品若牡丹、芍药、兰、竹、菊类,俱有全谱,即余所编菊谱,名曰《三径怡闲录》是也。不能全举以烦卷帙,聊述诸谱切要并种花杂说,录为山人园圃日考。”⑩(明)高濂撰,赵立勋等校注:《遵生八笺》,北京:人民卫生出版社,1994年,第636页。可见该书应是介绍种植技术为主,而从《遵生八笺》中的“菊谱”来看,确为介绍“分苗法”“和土法”等诸多方法。⑪(明)高濂撰,赵立勋等校注:《遵生八笺》,第647-650页。以上这种花谱中专论品种与种植技术的趋势,并不是菊谱的特例,而是普遍存在于当时的花谱撰写中的。像是牡丹谱中,便有“所载二十种及栽培之法”的《诚斋牡丹谱》①(明)高儒:《百川书志》卷10,《续修四库全书》第919册,上海:上海古籍出版社,2002年,第384页。,而《亳州牡丹史》虽然在种植与品种之外还录有大量的“故事”与“艺文”,但是在《说郛续》中该书却被截取成介绍种植法和品种的《牡丹八书》与《亳州牡丹表》;②《牡丹八书》的内容为“一种、二栽、三分、四接、五浇、六养、七医、八忌”,《亳州牡丹表》的内容为记录牡丹品种的“花之品”,以及介绍牡丹种植时间的“花之年”,由此可见均属品种、种植方面。另在兰谱中,除了《罗钟斋兰谱》主要介绍了所谓兰花的“封植”之外,③(明)张应文撰:《罗钟斋兰谱》,黄宾虹、邓实编:《美术丛书》第3册,南京:江苏古籍出版社,1986年,第2952-2958页。其他一些已佚兰书从书名即可判断为专论种植技术的撰述,例如佚名的《艺兰法》与袁晋的《种兰书》。

从以上3点可见,无论是从综合谱还是专谱来看,明代花谱的撰写模式为“品种+种植”模式,换言之,明代花谱更加重视花卉的自然知识即花卉的品种介绍与种植技术的记录。

笔者还发现一个颇为有趣的现象,即明代专论品种与种植的花谱都与坊刻丛书的出版联系紧密。明代是丛书发展的繁荣时期,而这一时期的丛书尤其以坊刻丛书发展为甚。④崔文印:《明代丛书的繁荣》,《史学史研究》1996年第3期。明代许多花谱都曾收录在丛书中而被保留下来,其中有好多如黄省曾的《艺菊书》、张应文的《菊谱》、薛凤翔的《牡丹巴书》与《亳州牡丹表》等,⑤就笔者所见《艺菊书》至少收录在了四种私刻丛书中,它们是《明世学山》《百陵学山》《广百川学海》《夷门广牍》,而这里没有介绍的俞宗本的《种树书》亦全然是圃艺技术的记录,仅仅根据《中国古籍总目》的介绍,该书便在不下十种丛书中有收录。皆在笔者前揭明代专论品种与种植的书籍中有所介绍,除此之外,余下的大量花谱也属于“品种+种植”模式,例如严汝麟的《亳州牡丹志》便是先介绍亳州的牡丹品种,然后引录前人有关“裁牡丹”“种牡丹”的资料,且严氏的品种记录仅为性状介绍,并无品鉴的成分;⑥(明)严汝麟:《亳州牡丹志》,《四库全书存目丛书》子部第80册,济南:齐鲁书社,1995年,第381-385页。又如高濂的《草花谱》,其实是书贾从高濂的《遵生八笺》中辑录出来的,其中内容多是关于不同花卉产地与性状的说明。⑦(明)高濂:《草花谱》,《说郛三种》第10册,上海:上海古籍出版社,2012年,第1881-1888页。另一方面,以上这些丛书大部分均为私人刊刻,其中所录多为撰者原书的删减,如上文所引《草花谱》与薛凤翔的撰述,再如王世懋的《花疏》、俞宗本的《种树书》皆是如此,有学者在批评明代这种丛书的风气时写道:“明人刻书,往往删削割裂,不求其全。这一方面是受《说郛》的影响,一方面也是明人刻书粗疏而不严谨的反映,而更深层次的原因,是受商业利益驱使,缩小篇幅,降低成本,以牟取暴利。”⑧吴家驹:《古籍丛书发展史》,南京:南京师范大学出版社,2010年,第44页。但是明代丛书的这种操弄反而能让后人了解,当时社会的士人需要什么样的知识,因为丛书的出版者正是通过对社会书籍需求的把握去刊刻丛书,从而获取利润的。⑨有关明代丛书与当时自然知识之间关系,可参考[美]本杰明·艾尔曼:《收集与分类:明代汇编与类书》,《学术月刊》2009年第5期。那么,站在这一视角上来看,明代士人对于花卉的自然知识的需求是相当旺盛的,大量的丛书刊刻(其中还有重复刊刻)了相当数量的花谱,这些丛书是“品种+种植”的自然知识记录。

四、结 论

本文通过两个角度(交往与知识)切入明代花谱的观察。首先,花谱确实是士人与花卉交往的记录,前揭何小颜的著作关注的便是何种花草体现了士人何种心情的问题。陈建守考察明清牡丹文化时发现:“明清牡丹花文化的形构与论述,极有可能是唐宋牡丹花文化的复制与流衍罢了。”⑩陈建守:《姹紫嫣红:明清牡丹花文化的建构与论述》,复旦大学历史系、复旦大学中外现代化进程研究中心编:《近代中国的物质文化》,上海:上海古籍出版社,2015年,第155页。就笔者的阅读经验来看,以上的论断足可以概括明代其他花卉的文化建构。但是,学者们之前的研究都忽略了花谱本身与士人的情感交流,因此,本文第二节着重讨论了花谱中所透露出的士人与亲属、朋友、庶民的交往,从中可以看出,花谱并不仅仅是一种花卉知识的记录,它包含了士人的个人情感以及整个社交网络的互动。那么,对花谱著作的署名,并不是“版权”与“专利”的申明,而是这些花谱只有附上了撰者的名字后才具有社会性,才能在撰者的交往活动中发挥功效。

其次,花谱也是花卉知识的汇集,它反映了明代花卉技艺的面貌。这一方面,农史学者用力颇深,像是舒迎澜的《古代花卉》便可称为这一研究取向的集大成之作。但是技术分析并不是文本分析,它不能告诉我们在明人花谱撰写中是否存在着“范式”的转移。因此,笔者通过比较宋明花谱的撰写特点,发现宋代的“品种+品鉴”撰写模式并未在后世得到延续,明人的花谱有其自身的特点,即“品种+种植”模式。这也显示出明人自然观察与自然知识撰写的深入。尤其是各种私刻丛书的兴起,使得这种纯粹的自然知识得到了更为丰富的展示平台,丛书的刻者并不是花谱的撰者,他们可以忽略原书的社交性,而只辑录其中的知识性内容。①这里略引王世懋所撰《花疏》与《学圃杂疏》为例进一步说明。其实《花疏》正是后世丛书撰者从《学圃杂疏》中所辑录出来的,而《学圃杂疏》本身亦收录在诸种丛书中。就笔者所见,《花疏》至少为《雪堂韵史》与《说郛》两种丛书所录,而《学圃杂疏》则被《宝颜堂秘笈》与《说郛》所录。另在国家图书馆藏有一种非丛书中的《学圃杂疏》,或为王世懋原本的翻刻,对照此种《学圃杂疏》与诸种丛书中的《学圃杂疏》与《花疏》,其中内容大同小异,但国图刻本却在“花疏”部分多出引文一篇,且在该文中能明显看出王氏在建构父子关系,例如他写道:“予性多嗜好,……常命儿子,吾晚境无所须,如辈但为我罗致四时花于圃中。……录之以示骃騄二子,病后禁思,作此事弄笔自娱耳。”但是这样一段引文却在诸家丛书中均不存在,换言之,对于丛书的编纂来说,王世懋试图利用此书沟通父子关系的想法并不为他们所看重,而书中记录的花卉知识才更为重要。以上引文参考(明)王世懋撰:《学圃杂疏》卷1《花疏》,国家图书馆藏明刻本。

再次,花谱中所呈现的这种“交往性”与“知识性”并不是一种对立的关系:一方面,花谱在士人交往中并不仅仅是一种工具,撰者也在社交网络中接受着自然知识,例如王世懋在《花疏》中所录的很多花卉知识便是他在与友人的交往中获取的,他曾写道:“曾于京师许千户家见盆中一绿萼玉牒梅,梅之极品,不知种在何处,当询而觅之。”②(明)王世懋:《学圃杂疏》,《四库全书存目丛书》子部第81册,济南:齐鲁书社,1995年,第637页。而这种与花友分享花卉知识的行为,其实在士人的交往中十分常见,薛凤翔在《亳州牡丹史》中所列的若干品种便有不少来自友人家的园圃,如“老银红毬”便是“万历初年,王薄子出之”,而“妖血”牡丹则为薛氏在友人夏御史的“南里园偶见”。③(明)薛凤翔:《牡丹史》,李冬生点注,第52、62页。另一方面,士人将花卉知识转化成文本后,也会促进他们社交圈的扩大,这主要体现在明代的花谱撰者基本都期待他们的撰著能够广为流传,从而以文会友。例如卢璧期待《东篱品汇录》能“传诸同好,其亦庶几卧游之具乎,博文之士各摅所知以补其阙而正其误,是所愿也”④(明)卢璧:《东篱品汇录》卷首《东篱品汇录序》,第340页。。而《百花藏谱》的撰者则写道:“即以公诸世,与有心呵护者相酬对也,不亦可乎?”⑤(明)江之源撰,(明)江一桂辑续及增定谱:《新镌江道宗百花藏谱》卷首《刻百花藏谱小引》,第3页。换言之,自然知识的撰写也是为了社交圈的扩大而服务的。

最后,潘晟曾以地理学为例,讨论了宋代自然知识撰述的发展与局限,他认为虽然传统士人的地理撰著在宋代呈现出某种具有“格物之花”的特点,但是还是碍于种种障碍,而无法结成“科学之果”。⑥潘晟:《宋代的自然观察:审美、解释与观测兴趣的发达》,《中国历史地理论丛》2010年第3期。具有某种共性的是,明代花谱中所表现的花卉知识发展似乎也呈现出以上这种情况:虽然,明代花谱更加强调了对自然知识的记录,但它们却又不是纯然客观的“科学著作”,仍是根植于士大夫的社会网络中的。吊诡的是,明人不从事这种完全“知识性”的撰写并不代表当时没有这种书籍,笔者已经在上文论述了明代丛书中的大量被截断的花谱具有相当强的“知识性”,如何理解这一现象呢?笔者认为,这反映了明代花谱撰写(乃至整个自然知识撰写体系)的紧张:明人对技术性知识的需求已经开始喷发了,但是士人在撰写“类似”技术性的文本时却依旧陷于身处的社会网络之中。