资本存量K测算的研究再评述

(山东大学经济学院,山东济南250100)

一、引言

随着我国经济步入新常态发展阶段,经济发展过程中更注重全要素生产率和潜在增长率的提高,强调经济发展的质量,因此绿色治理、去产能、资源配置效率等问题成为新常态阶段下经济研究中的热点,但从技术层面测算全要素生产率、产能利用率、资源配置效率等都依赖于资本存量K的准确测算。美国、加拿大、澳大利亚等国家都已将资本存量数据作为官方统计数据进行公布,出于各种原因,我国官方始终未公布资本存量数据,尽管Goldsmith开创的永续盘存法(PIM)为我国学者估算资本存量提供了方法上的指导,但是利用资本流量数据逐年递推资本存量需要设定折旧年限、效率分布函数等诸多参数,这一问题由于我国转型期数据口径不断调整、部分指标统计缺失而变得更加复杂,因此已有文献往往采用不同的假设条件和处理方法对资本存量进行估算,但是结果差异较大,这样直接影响利用资本存量开展进一步的科学性研究。王鹏、尤济红(2015)[1]就曾指出关于结构调整和要素配置的文献得出的结论不一致很大程度上源于固定资本存量的估算缺陷。虽然直接普查可以避免估算的缺陷,但由于普查需要耗费大量的人力、物力,现实中很难实现。2016年7月国家统计局根据SNA2008资本核算的基本原则将R&D支出作为资本形成进行核算,并修订公布了全国历年固定资本形成额及GDP数据,因此随着我国统计数据的完善,依据科学的方法准确度量资本存量成为可能。由于我国国民经济核算起步较晚,各层级的统计质量参差不齐,导致不同层面的资本存量在测算过程中存在诸多差异性,不同层面需要解决的特殊性问题也不同。

本文结合近几年基于PIM方法下我国资本存量测度的新进展,对资本存量测度的文献进行系统性回顾梳理,与孙琳琳、任若恩(2005)[2]及郭文等(2018)[3]关于资本存量测量综述不同,区分了资本存量估算过程中易混淆的相关概念,归纳出PIM方法框架下我国宏观、中观(区域、行业)及微观层面技术处理细节的不同,并总结不同层面测算应用需要解决的特殊性问题,从中挖掘出有关资本存量估算(1)本文中资本存量的估算特指物质资本的估算。进一步研究的问题,为基于资本存量测度而展开的相关研究提供更为准确的测量基础。

二、资本存量K的相关概念及基本测算方法

(一)几个易混淆概念

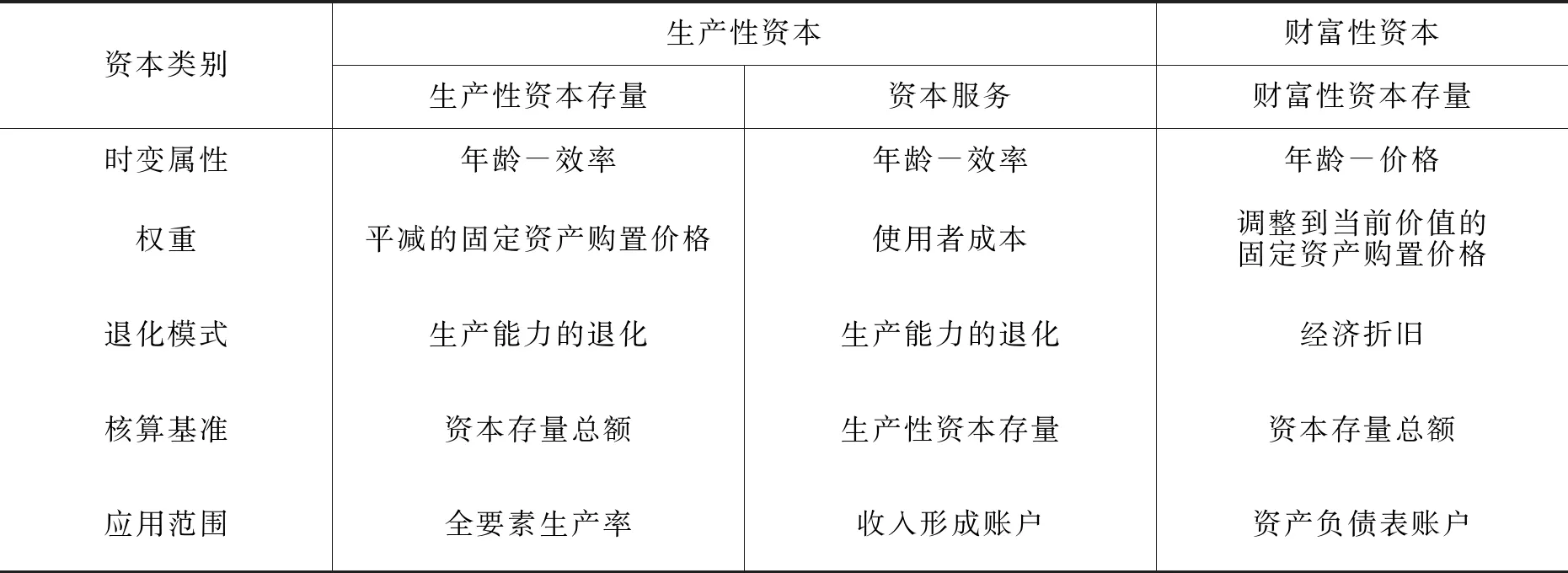

首先是资本存量本身概念界定的混淆问题。资本存量有广义和狭义之分,广义的资本存量包括物质资本、金融资本、人力资本和社会资本,而狭义的资本存量则指的是物质资本[4]。物质资本又可分为生产性资本和财富性资本,其中生产性资本包括生产性资本存量和资本服务[5]。生产性资本是指资本存量总额经生产效率损失调整后的资本,是核算资本服务流量的起点。财富性资本也可称为资本存量净额,是指资本存量总额扣除累计折旧后的价值。二者最大的区别在于前者是依据资本品的相对效率进行加权,而后者是依据资本品的相对价格进行加权。例如,产品过时不会影响效率但却会影响价格。Jorgensen(1963)[6]提出了资本租赁价格的概念并随后将该概念引入到PIM框架中[7],才有了对生产性资本的估算研究。一般只有在满足相对效率几何递减的条件下折旧率和重置率才会相等进而使得生产性资本和财富性资本相同(2)OECD(2001)对此进行了论证,Measuring Capital-OECD Manual, OECD, 2001.。 对于生产函数中的资本投入测度严格意义上应该使用生产性资本而非财富性资本存量,但在实际中,由于估算生产性资本需要假设年龄-效率模式及退出的分布,相较几何效率模式而言,其他效率模式存在或函数形式复杂或脱离现实的问题,因此大部分学者出于简化的目的假设几何效率递减模式,用财富性资本存量代替生产性资本作为资本投入[8-10],这在理论上是存在问题的,财富性资本存量实际上反映的是特定时间点资产所有者的财富,仅考虑资产的贬值忽视资产效率恶化问题,而与生产直接相关的应是资产效率问题。

表1 物质资本概念

注:根据Wang和Szirmai(2012)及OECD(2009)整理。

近年来,关于我国生产性资本的研究逐渐展开。宏观层面,蔡晓陈(2009)[11]首次严格考虑了年龄-效率问题,对国内1978—2007年的生产性资本进行了估算,Wang和Szirmai(2012)[5]使用双曲线年龄-效率模式考虑了宏观层面生产性资本的时变问题;行业层面,有学者界定了财富性资本存量和资本服务的区别,但是并未放弃几何效率递减模式的假定,因此严格意义上测算的资本存量仍为财富性资本存量[12-13]。蔡跃洲、付一夫(2017)[14]借鉴OECD(2009)[15]的方法采用双曲线年龄—效率模型刻画了存量资本生产能力的变化;区域层面,王海兵(2017)[16]估算了我国省际层面的财富性资本存量、生产性资本存量和资本投入指数三类不同形式的资本。上述研究尝试性地对我国生产性资本进行估算,很多细节上却并未给出详细的说明,很难对其数据进行验证。

其次是固定资本形成额、固定资产投资、新增固定资产投资三个概念也容易被混淆使用。在实际估算不同层面的资本存量K时受限于数据的可获得性,往往会对这几个指标进行权衡取舍,但是这几个概念是有本质性区别的。“固定资本形成额是指常住单位在一定时期内获得的固定资产减处置的固定资产的价值总额。固定资本形成总额可分为有形固定资本形成总额和无形固定资本形成总额。固定资产投资又称为固定资产投资完成额,是以货币形式表现的在一定时期内全社会建造和购买的固定资产工作量和与此有关的费用的总和;新增固定资产投资是指已经完成建造和购置过程,并已交付生产或使用单位的固定资产的价值”(3)参见国家统计局官网http://www.stats.gov.cn/tjsj/zbjs/指标解释。。固定资产投资是固定资本形成额的核算基础,固定资产投资扣除土地等费用,加上未包含在固定资产投资中而需要在固定资本形成总额中如商品房销售增值等项目,再经过必要的数据调整,最终形成固定资本形成总额[17]。例如,作为固定资本形成总额重要核算基础的房地产开发投资扣除土地和旧建筑物的购置费加上商品房销售价值与投资成本间的差额才是真实的房地产固定资本形成额[18]。由数值来看,我国固定资产投资额占固定资本形成额的比值由1981年的0.695上升为2015年的1.861,二者间的差距呈现扩大趋势,因此必须正确理解不同指标的区别。

在固定资本形成额、固定资产投资、新增固定资产投资三个指标中,SNA(1993)框架和OECD(2001,2009)均推荐使用固定资本形成额作为投资数据,这也是目前估算宏观和区域层面资本存量时所广泛使用的一个指标。另外,利用已有的数据构建行业层面的固定资本形成额也开始成为关注的焦点。

(二)估算资本存量K的基本方法

目前关于物质资本存量估算的相关文献较多,方法上基本沿袭Goldsmith于1951年提出的“永续盘存法”或是在该方法的基础上进行拓展延伸,即使是在研究某个行业时可以使用等资本产量比法和哈罗德—多马模型法间接估算投资信息缺失下的资本存量K,仍旧依赖于PIM方法下总量层面资本存量的估算[19]。PIM估算方法如下

Kt=Kit-11-δit+Iit

在几何效率递减的假设下,折旧率和重置率相等进而使得生产性资本和财富性资本相同,此时

dτ=(1-δ)ττ=0,1,2…

其中,dτ表示资本品的相对效率,δ代表折旧率或重置率,τ表示资本品的役龄。

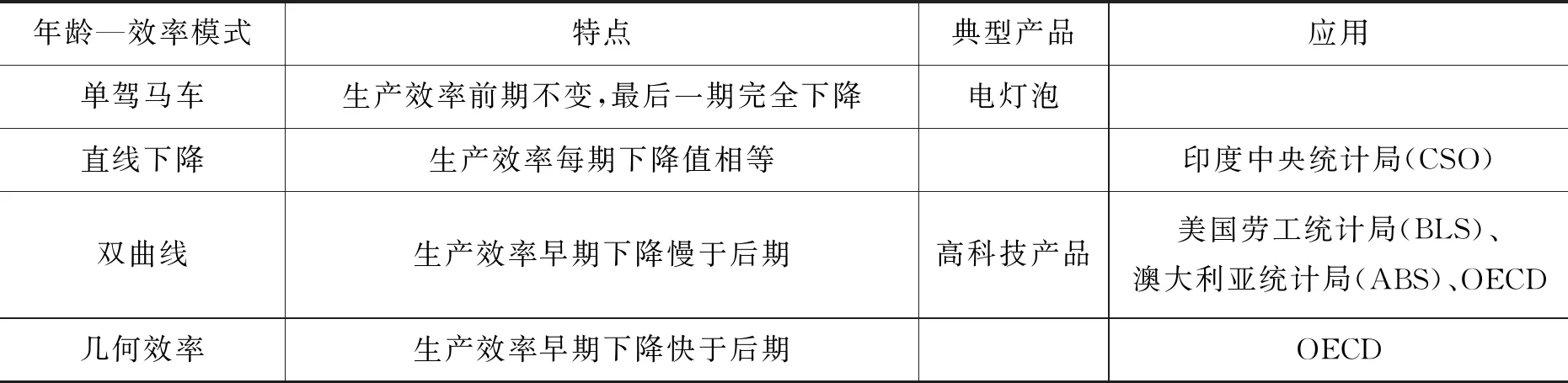

若是放弃几何效率递减的假设估算生产性资本则需要设定其他年龄-效率模式,常见的其他效率模式有:“单驾马车”法(one-hoss-shay)、直线下降、双曲线年龄-效率模式,其具体的差异如表2所示。几何效率递减模式因简化了资本存量的核算过程而广泛受欢迎,但双曲线递减模式更受美国、澳大利亚等国家统计机构的推崇,该模式下资本品生产效率前期下降慢于后期的特点也更加符合经济现实。

表2 常见的年龄-效率模式

注:作者自己整理。

由于资本往往是由不同类型资产构成的,因此在设定年龄-效率模式时同时需要设定资产的退役模式,常见的退役模式有同时退役、直线退役、滞后退役及钟型退役四种,其中钟型退役往往采用温弗里、威布尔、对数正态分布来刻画。国内学者估算各个层次真正意义上的生产性资本存量时往往采用双曲线年龄-效率模式同时用对数正态分布刻画退役模式[11,14,16]。用计算出的生产性资本存量乘以用户成本便可得到资本服务价值,这是进行增长率核算时真正应该使用的资本投入指标。

三、不同层面资本存量K估算细节

PIM方法需要确定四个基本变量:基期资本存量K、每年的投资额I、价格平减指数及折旧(或相对效率),不同学者对这四个基本变量往往选取不同的标准。尽管相较其他层面的研究,我国宏观层面资本存量的估算比较容易满足PIM方法的数据要求,但是在具体细节处理和估算结果上仍然存在较大分歧,因此有必要对PIM框架下不同层面的各个变量的方法细节进行对比描述与分析。

(一)基期资本存量的确定

尽管在PIM方法框架下,基期选择时间越早,基年资本存量估计误差对后期的影响越小[8-9,20],但是即使估算的是同一年的初始资本存量K,其结果也不尽相同(如表3),这是由估算初始资本存量的方法差异造成的。

国内宏观层面基期资本存量的确定在借鉴融合国外的稳态法[21]、不均衡法[22]、综合时序法[23]的基础上形成以下几个通用方法:(1)利用官方公布的积累数据,即MPS体系下公布的生产性积累数据迭代推出基年生产性资本[24-25]。(2)增长率法即类似于稳态法。如Hall和Jones(1999)利用各国1960年的投资与1960—1970年间各国投资平均增长率与折旧率之和的比确定各国基期资本存量,Young(2003)[27]采用该方法估算的我国1952年的资本存量为812亿元(1952年价),陈昌兵(2014)[28]在Hall和Jones(1999)方法基础上参考Reinsdor等(2005)[29]的方法对增长率法进行修正,即以1978年前后5年的GDP和投资平均增长率作为增长率法中的参数指标,最终得出我国1978年资本存量的范围为1 206.95-18 144.65亿元(1990年价),而单豪杰(2008)[9]用1953年的资本形成额同1952—1957年固定资产投资形成额平均增长率与折旧率之和的比,估算出我国1952年不包括土地和存货投资的资本存量为342亿元(1952年价)。(3)利用某一领域可获得的完整时序序列,依据一定的假设推定其他层面的资本存量数据。张军、章元(2003)[30]利用上海的资本存量数据推算出全国1952年的资本存量为673亿元(1952年价),同时结合工业和农业数据进行遗漏补充和误差修正,最终确定1952年的资本存量数据为800亿元左右(1952年价)。(4)利用从t年向后递推的公式Kt+1=Kt(1-δt+1)+It+1和从t年向前反推的递推公式Kt-1=(Kt-It)/(1-δt)这两个永续盘存法公式,可以实现向后向前递推出每年的资本存量,中间的任何一个t年都可以作为基年,但是在这个过程中必须知道t年的资本存量数据,而资本存量数据是根据固定资产折旧、资本存量与折旧率关系式获得,即Kt-1=Dt/δt,由投入产出表可获得固定资产折旧额,若能有某一年的折旧率数据,就可以计算出任何一年的资本存量[31]。利用以上方法确定的宏观层面的基年一般为1952年、1978年、1980年以及任意一年,由表3可以看出基年同为1952年时估算出的资本存量最大差距相差两倍,而张军、章元(2003)[30]与Young(2003)[27]的结果最为相近,虽然基期选择越早对后期估算的影响越小,但是两倍的差距仍会造成后期资本存量估算的较大误差。

上述四种方法中,利用从t年向后递推和从t年向前反推的递推两个永续盘存法公式的方法具有较大的灵活性,这样很大程度上可以摆脱较早年份数据缺失的局限性,而增长率法虽然简单易行,但是假设经济处于稳态的要求过于严苛。

表3 不同学者测算的宏观层面基期资本存量数据比较

注:作者自己整理。

区域层面基期资本存量的确定采用增长率法时有两种处理方式,一是各省基期固定资本形成额除以同一个固定值作为初始资本存量[8],王垚等(2017)[32]在确定城市层面基期资本存量时也采用该方法,但是直接用1990年固定资产投资额除以10%得到的基期资本存量可能会出现被低估现象,余泳泽、李启航(2019)[33]则采用各市当年占各省全社会固定资产投资的比重确定基期资本存量;二是严格意义上的增长率法,即用各省某年的资本形成额同某时间段各省的固定资产投资形成额平均增长率与折旧率之和的比确定分省的基期资本存量[9]。另外将生产函数与永续盘存法结合或是改进永续盘存法使资本存量K的估算不依赖于基期的选择也是确定区域层面基期资本存量的常用方法[34-35]。行业层面基期资本存量确定方法较为单一,通常直接把某年的固定资产净值作为初始资本存量[36]或是利用投入产出表公布的各行业的折旧额,依据资本、折旧率、折旧额三者间的关系确定某一年的基期资本存量[37]。

微观层面资本存量的估算多是采用工业企业数据库,大多数学者使用的工业企业数据库的时间跨度为1998—2007年(4)中国工业企业数据库的全称为“全部国有及规模以上非国有工业企业数据库”,而1998—2007年对于规模以上的定义为年主营业务收入在500万元及以上,之后统计口径和范围进行了调整。,后来也有少数学者尝试对上市公司的资本存量进行估算,而对资本存量的估算往往采用两种方法:一是不需要确定基期资本存量,直接使用固定资产原值或固定资产净值代表企业的实际资本存量[38-39];另一种方法是使用某一年的固定资产原值或净值作为基期,结合固定资产投资数据利用PIM方法估算实际资本存量。鲁晓东、连玉君(2012)[40]直接使用1999年的固定资产原值进行价格平减后作为基期资本存量,而陈国强、罗楚亮(2016)[41]等学者区分了企业的成立时间,1998年以前成立的企业每年名义资本存量由初始年份固定资产账面价值和省份两位数行业增长率进行计算,1998年以后成立的企业则直接采用企业成立年份的固定资产账面价值作为当年名义资本存量,以相同的折旧率和固定资产投资平减指数计算以后各年实际资本存量。

(二)价格平减指数的确定

相比较其他变量而言,价格平减指数的确定较为简单,结果也比较一致。我国自1991年开始公布固定资产投资价格指数,对于1991年后的时间段很多直接采用固定资产投资价格指数作为投资价格平减指数,而1991年之前的则采用多种替代方案,但是毋庸置疑,若用固定资本形成额作为当年的投资I,用固定资本形成总额指数进行平减应该更为合适。

关于宏观层面投资价格指数早期的研究中由于使用的是积累数据可以有效地规避价格指数问题[24-25];在未区分投资品类别的资本存量估算研究中一般使用固定资产投资价格指数或是其他价格指数代替,如王小鲁、樊刚(2000)[10]直接采用GDP价格指数作为1952-1998年的固定资产投资价格指数的替代变量,李治国、唐国兴(2003)[42]则用1991-2000年全国固定资产价格指数对上海市固定资产价格指数进行线性回归,从而利用上海市固定资产价格指数完整拟合出1978-1991年全国层面的固定资产投资价格指数。张军、章元(2003)[30]在对比了上海与全国的商品零售价格(RPI)、居民消费价格指数(CPI)的波动后,发现上海与全国的价格指数波动基本一致,因此直接将上海的固定资产投资价格指数作为全国固定资产投资价格指数的替代。而孙琳琳、任若恩(2005)[43]估算的是以建筑和设备加总的资本存量,这样就需要分别确定建筑和设备的投资价格指数,对1992年之前缺失的建筑投资价格指数采用建筑价格指数、零售价格指数替代,而缺失的设备价格指数则采用工业价格指数。后来固定资本形成总额隐含平减指数开始被广泛作为价格平减指数[11,31,44]。

相较宏观层面资本存量的估算,由于早期我国关于区域层面的数据统计不全,区域层面资本存量K 的估算起步较晚。1986-1988年、1988-1997年以及1994-1995期间我国进行了两次历史数据的补充和一次历史数据调整,1997年出版的《中国国内生产总值核算历史资料(1992-1995)》及1999年出版的《新中国五十年统计资料汇编》使得关于区域层面的资本存量K的估算成为可能,因此区域层面价格平减指数更多的是利用固定资本形成总额(当年价)、以1952年为1和以上一年为1的固定资本形成总额指数三个数据构造固定资本形成隐含平减指数作为价格平减指数[8-9,16,35]。

行业和微观企业层面若是不区分资产类型则通常直接采用固定资产投资价格指数进行平减,若是区分固定资产类型进行估算则会选择替代价格平减指数。例如肖文、薛天航(2019)[45]在对上市公司资本存量进行平减时采用的是上市公司所在省份的固定资产平减指数,柏培文、许捷(2018)[46]在估算省份三大产业资本存量时采用三步法平减即利用三大产业GDP平减指数作为省份固定资本形成额缩减指数的参数。黄勇峰等(2002)[12]对我国1978—1995年制造业15个细分行业的建筑和设备资本存量进行估算时,建筑和设备的价格指数用零售物价指数进行替代,孙琳琳、任若恩(2014)[13]假定所有行业的建筑和设备投资价格指数相同,用建筑行业的出厂价格指数平减建筑投资,利用其他学者估算的宏观层面的设备价格指数平减设备投资,但是微观和行业不区分投资类型直接利用所在地区资本价格指数或是采用区分投资类型不区分行业的投资价格指数平减行业异质性投资仍旧具有很强的主观性。

(三)对当年投资I的取舍

对于宏观层面当年投资I通常会使用生产性积累数据、固定资产投资或是固定资本形成额,但是如前文所述,固定资产投资和固定资本形成额在概念、范围等方面存在较大差异[17],在反映资本形成方面固定资本形成数据优于固定资产投资的观点得到学者们的一致认同[8-9,11]。

贺菊煌(1992)[24]和Chow(1993)[25]将生产性积累数据作为当年的投资,但1993年后官方不再公布积累数据,所以该方法不能继续沿用,但是张军、章元(2003)[30]认为生产性积累数据与全社会固定资产投资主体是一样的,并将1954-1993年的生产性积累数据同全社会固定资产投资数据的增长率进行了对比,结果发现二者波动相似,因此假设1993年后二者的增速也存在一致性,从而拟合出1993-2001年的生产性积累数据。孙琳琳、任若恩(2005)[43]直接用全社会建筑和设备投资数据作为投资I。单豪杰(2008)[9]认为进入总量生产函数的资本投入应是直接或间接具有生产能力的资本存量,在这种情况下,就应该不考虑扣除住房投资或非生产性投资,因此直接使用固定资本形成额作为投资I。另外有学者意识到我国过度投资、投资浪费现象相当严重,因此在使用固定资产投资计算固定资本形成额时,考虑固定资产交付使用率,以此弱化投资中的虚增部分[10,44]。

区域层面上龚六堂、谢丹阳(2004)[47]采用省际资本形成额数据作为投资I,该数据包括固定资本形成额和存货,而其他学者由于可获取比较完备的省际层面的固定资本形成额,因此大多采用固定资本形成额数据作为投资I[8-9,6,35]。徐淑丹(2017)[35]首次尝试估算了城市层次的资本存量,但是由于缺乏城市层面的固定资本形成额数据,只能采用固定资产投资额作为投资I,王垚等(2017)[32]也是采用同样的替代变量。

行业层面,Chow(1993)[25]将国有企业、城镇集体企业和农村集体企业的生产性积累和非生产性积累数据分配到我国农业、工业、建筑业、运输和商业5个部门作为各部门的投资数据。黄勇峰等(2002)[12]基于永续盘存法首次尝试性地对我国1978—1995年制造业15个细分行业的资本存量进行了估算,尽管使用固定资产原值和净值估算资本存量是不合适的,但是限于数据的不完整性,只能借助固定资产原值和净值进行估算,在诸如数据口径调整、分类等方面的估算虽然比较粗糙,但是对学者们估算行业的资本存量还是具有较大的启发性。陈诗一(2009)[36]在对我国工业细分行业资本存量进行估算时对新增固定资产投资采用基本建设和更新改造投资总额中的新增部分,而2004年开始,由于官方数据只按城镇和农村固定资产投资进行区分,因此2004-2006年则直接采用新增城镇固定资产投资作为工业新增固定资产投资。值得注意的是孙琳琳、任若恩(2014)[13]和蔡跃洲、付一夫(2017)[14]在估算行业层面资本存量过程中区分了固定资产投资和固定资本形成额的不同,并且尝试性地收集整理了固定资本形成额数据。

微观层面,中国工业企业数据库只公布了固定资产原值和固定资产净值数据,利用本期固定资产原值减去上期固定资产原值得到当期购买固定资产名义值作为固定资产投资I是学者们普遍采用的方法,对于上市公司而言,肖文、薛天航(2019)[45]把用于支付购买无形资产、固定资产和其他长期资产的现金净额当作上市公司当年的投资额,彭红星、王国顺(2018)[48]则是把固定资产原值、工程物资和在建工程之和作为当年的投资额,也有学者使用固定资产账面价值表示当年的资本投入[49-50]。

(四)对折旧(或相对效率)的处理

折旧在衡量资本存量价值的背景下,意味着由于资产老龄化、机器耗损、过时导致的价值下降,尽管这可能并不会影响资产的使用效率,但仍是决定资产寿命的主要因素。尽管折旧是与财富资本存量相结合的概念,但是由于估算生产性资本所需的效率很难直接观察到,而在几何效率递减的条件下,年龄-价格模式与年龄-效率模式是一致的,即资产价值和实际租金均相较上一期下降同一比例(即折旧率),这种情况下财富资本存量和生产性资本存量相等,从已有的文献来看,诸多学者为了简化估算的难度采用几何效率递减模式,这种模式下折旧率和重置率相等。因此折旧率的确定很关键。

现有宏观层面文献主要有四种方法确定折旧率:一是直接采用国外常用的折旧率或是主观定义折旧率;二是利用国民收入关系推算折旧额,进一步推算折旧率;三是利用官方关于各类资产(通常分为建筑、设备和其他费用)相对效率和财政部规定的3%~4%残值率计算折旧率;四是用生产函数计量方法估算折旧率。宏观层面上借鉴的国外折旧率通常为5%~6%[45]。李治国、唐国兴(2003)[42]利用国民收入关系式:折旧=GDP-国民收入+补贴-间接税,计算出1978-1993年的折旧序列,1993年之后则是利用省份折旧进行加总得到全国折旧额,而沈利生、乔红芳(2015)[31]则直接使用投入产出表中的折旧额数据推算折旧率。孙琳琳、任若恩(2005)[43]利用我国的法定残值率为3%-5%,估算出建筑的折旧率为8%,设备的折旧率为17%。但是上述估算我国宏观层面折旧率的方法都存在各种问题,例如直接使用国外的常用折旧率不符合我国的国情,而利用国民收入核算推算的折旧也只是会计意义上的折旧并非实际折旧,因此陈昌兵(2014)[28]首次利用生产函数计量方法估计了我国宏观层面的折旧率,他定义了四种资本折旧率模型,其中包括一种固定不变的资本折旧率模型和三种可变的资本折旧率模型。具体来说,可变的资本折旧率模型是在不变折旧率模型的基础上分别加入反映折旧率结构变化、折旧率增长率变化以及同时加入反映折旧率结构变化和折旧率增长率变化的变量,这种方法一定程度上提高了我国宏观层面折旧率估算的可靠性。

区域层面折旧的处理变化较大,大致经历了以下四个阶段:(1)主观设定一个统一的折旧率,如将各省的折旧率统一设为10%[47]。(2)假定各类资产的寿命,在资本品相对效率几何递减的假设条件下分别计算出各类投资品的折旧率,根据宏观层面各类资产占固定资产的比重进行加权得到统一的折旧率[8-9]。(3)各省份资本折旧率随经济阶段变化,利用计算机数值模拟找出与官方固定资产折旧额推算出的折旧率最接近的值[51]。(4)不同省份不同时间折旧率不同,徐淑丹(2017)[35]改进了永续盘存法,利用Kt=It+Kt-1(1-δt)和Dt=δtKt-1两个式子,分别假定两年折旧率相等和三年折旧率相等,将折旧额和投资额的真实数据带入关系式中,从而得出唯一确定的折旧率,即随时间和省份变化的折旧率。

行业层面上,薛俊波、王铮(2007)[52]假设各个行业的折旧率不变,用数学公式推导出17个行业的折旧率,同时结合投入产出表中的折旧额数据进行校准。孙琳琳和任若恩(2014)[13]在对33个行业建筑和设备资本存量进行估算时假设各个行业的建筑寿命为40年、设备寿命为16年,在几何效率递减模式下,推导出建筑和设备的折旧率分别为17%和8%。陈诗一(2009)[36]在对38个工业细分行业资本进行估算时对折旧率采取了分段处理,1992年之前的折旧率直接采用年鉴上公布的数据,1992—2000年的折旧率根据分行业固定资产原值与净值数据的内在关系推出,2001—2006年则利用当年的折旧额与上年固定资产原值的比例构造而来,张军等(2009)[53]对于1992年后的工业细分行业的折旧率则全部利用固定资产原值和固定资产净值之间的内在关系推出。微观企业层面对于上市公司而言,往往采用固定资产折旧、油气资产折耗以及生产性生物资产折旧作为折旧额[50],而在使用企业构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额作为企业当期投资额时则无需考虑折旧问题[45],而针对工业企业数据库则往往利用固定资产原值和固定资产净值之间的内在关系推出折旧率。

四、不同层面测算应用需要解决的特殊性问题

(一)宏观层面的估算精准问题

宏观层面资本存量是投资信息缺失下利用等资本产量比法和哈罗德—多马模型间接估算其他领域资本存量的基础,因此宏观层面估算的精准问题尤为关键,而已有宏观层面的研究中忽略闲置资本与“提供服务”的资本之间的区别,用同一个折旧率衡量不同的资本显然是不合适的。杨光(2012)[54]尝试利用设备利用率的递归关系式,从年鉴中查找出经济增长率以及投资占GDP的比例数据并设定相应参数,估算出设备的利用率,再根据设备利用率反解资本存量,一定程度上修正了由于折旧率主观性造成的误差。

相较其他层次而言,宏观层面估算的优势就在于数据相对比较完备,但已有研究对固定资本类型的划分较为粗糙,仅是简单的划分为建筑物、机械设备和其他固定资本三类,这样会使得估算结果存在偏误。全国投入产出表中给出了详细的宏观层面的资本类别,资本类别的丰富可以更为准确的确定折旧率,进而增强资本存量估算的精准性。国内目前利用宏观数据考虑效率时变问题估算资本服务的文献较少,仅有蔡晓陈(2009)[11]估算了资本服务,但是也并没有将资本服务的概念应用于我国生产率的分析中。

(二)区域层面的折旧率问题

折旧率的选取对于估算的结果影响巨大,在其他条件相同的情况下,折旧率每相差1个百分点,估算的资本存量结果会在25年后相差10个百分点,即使是40年后仍然相差2个百分点[44]。限于数据问题,早期省际资本存量估算中对折旧率往往采取“一刀切”的方法[8-9],现在看来明显是不恰当的。但是后来诸多学者如马红旗等(2017)[55]仍在张军等人(2004)[8]估算的数据基础上进行时间上的延展以此开展其他方面的研究,这样得出的研究结论是否正确有待进一步验证。

后来有学者放弃对省际层面设定统一折旧率的方法,Wu(2007)[56]根据国家统计局公布的各省固定资产折旧数据,为各省假定一个折旧率取值范围,结合基期资本存量与投资数据,利用计算机进行重复计算找出与官方固定资产折旧额推算出的折旧率最接近的值。张健华、王鹏(2012)[51]借鉴Wu(2007)[56]的方法从资本折旧率出发,开始考虑各省份资本折旧率随时间的变化,将每个省份的折旧率分为1952—1978、1979—1992、1993—2010三个时期,每个时期内折旧率保持不变,但是由于每个时期设定的取值较多,往往会出现一定程度地“预期自我实现”情况。贾润崧、张四灿(2014)[34]将生产函数与永续盘存法相结合,同时利用计量回归方程估算出折旧率和基期产出资本比,对我国1952—2004年各省的资本存量进行估算,从而一定程度上增加了估算结果的客观性。徐淑丹(2017)[35]通过改进永续盘存法,分别假定两年、三年折旧率相等,利用估计的折旧额和投资额的真实数据确定唯一的折旧率,这在一定程度上提高了资本存量估算的可靠性,但是由于其对估算的折旧率也设定了诸多筛选的标准,因此也存在较强的主观性。若是在此基础上将筛选标准更为客观化,将是区域层面资本存量K测算较为合适的方法。

(三)行业层面口径调整、设定问题

我国对于分行业的数据口径进行了多次调整,《我国国民经济行业分类标准》自1984年实施以来分别于1994年、2002年、2011年进行了3次修订,行业标准的修订增加了对行业层面资本存量估算时的难度,而以往的研究者要么选择忽略口径调整问题,要么选取一段口径相对一致的时期作为研究对象,这无疑增大了资本存量估算的误差。陈诗一(2009)[36]巧妙地利用已有数据将我国1980—2006年间工业38个二位行业统计口径统一调整为全部工业口径,将1980—1997年间的乡及乡以上与村办工业指标相加作为全部工业口径,而1998年后则是将2004年《中国工业经济普查年鉴》中规模以上工业分行业占全部工业口径的比例作为口径调整的依据,同时假设1997年和1998年分行业指标的变化率相同,这样就构造了两个调整依据,从而可以把1980—2006年的工业数据统一调整至全部工业口径。

辛超等(2015)[57]通过研究发现,我国目前关于行业投资的研究多是基于投资主体划分而不是使用主体,这样往往造成测算出的各行业的资本存量中第三产业资本存量存在高估现象,尤其是对于房地产来说,很大一部分投资应该归属为建筑行业。田友春(2016)[37]也认为我国普遍存在着过度投资、资本闲置等问题,如果直接利用官方统计数据估算容易“虚高”,因此其在PIM方法的基础上,引入投资转换率参数即投资转换成资本的比例,以此衡量投资数据中的“高估”,而且不同于以往采用年末资本存量提取折旧的处理方法,他认为采用年初资本存量提取折旧更加切合实际,因此其利用年初资本存量提取折旧并在修正的PIM方法框架下估算了我国1990—2014年三次产业和细分行业的资本存量。

(四)微观层面基期资本存量的确定以及PIM方法的适用性问题

中国工业企业数据库中的很多企业成立与进入该数据库的时间是不一致的,因此以进入数据库的时间作为基期对于资本存量的估算也是存在较大的问题。聂辉华等(2012)[58]指出,由于在永续盘存法下缺少第1期的投资数据,因而中国工业企业数据库中的“资本”变量很难准确定义。而且以固定资产净值作为资本存量可能会低估折旧,以固定资产原值作为资本存量会夸大资本存量的实际增长率,因此二者都会与实际资本存量产生系统性偏差[59]。张天华、张少华(2016)[60]针对上述问题,利用Brandt等(2012)[61]的方法通过区分固定资产净值和固定资产原值两类不同的名义资本,改进企业名义资本增长率估算方法同时结合历次工业企业普查数据,更加精准地获取了工业企业数据库中企业的实际资本存量数据,并且认为以企业固定资产净值对实际资本存量的估计结果更加准确。

但有学者认为微观企业数据并不适用于永续盘存法测算企业固定资本存量,使用永续盘存法时,会使得用相邻年份企业固定资产原值差额计算出的固定资产投资I有1/4小于零,这意味着使用永续盘存法估算固定资本存量反而会产生较大的偏误[62]。

五、结论与启示

综上所述,我们得到以下几点结论与启示。首先,各个层次的资本存量测算方法框架一致但是细节处理差异较大。宏观层面资本存量的测算由于数据比较完备,且是估算其他领域资本存量的基础,因此宏观层面生产性资本和财富性资本的估算应该更加精准化;区域层面折旧率的估算尤显重要;行业层面更加强调口径的调整问题;基于中国工业企业数据库估算的微观企业层面着眼于基期资本存量的确定。

其次,区分生产性资本和财富性资本概念对投入生产函数中的生产率分析十分重要。在涉及资本投入的相关研究时应该使用资本服务而非财富性资本存量概念。随着我国统计系统的健全,统计数据越来越完备,放弃几何效率递减模式下财富性资本替代生产性资本,采用生产效率早期下降慢于晚期的双曲线递减模式直接估算真实的生产性资本越来越成为可能,也更加符合经济现实。2016年国家统计局依据SNA2008资本核算的基本原则将R&D支出作为资本形成进行核算并修订历史数据,因此未来资本存量核算范围将进一步扩大而这可能意味着需要重新审视之前许多关于配置效率研究得出的结论。

再次,如何在PIM方法框架下改进对各个基础变量处理的方法仍然是未来研究的主题。现有关于各个层次的资本存量的估算都需要满足一定的假设条件,这就会使得估算的结果可能偏离真实值,所以需要技术手段减小估算的偏差,例如摆脱会计上折旧的数据限制,估计不同资产类别随经济波动而变化的真实折旧率;利用大数据背景下技术手段捕捉每笔真实的投资数据,缩小统计与实际的偏差。

最后,在当前深化供给侧结构性改革背景下采取的系列措施必然会对房地产业、农村以及僵尸企业等主体的资本存量产生较大影响,因此在精准测度资本存量的前提下探究资本存量变化的深层次原因有助于更好地理解我国经济发展的历程。在这过程中需要构建具有中国特色的资本核算方法,在资本存量指标的定义、核算范围及口径方面应与国际接轨,但在具体的基础数据收集和处理方法上要结合中国的实际情况,可充分利用我国每五年开展一次的经济普查活动,对资本存量的真实累计值进行统计,以此有针对性地盘活农村和僵尸企业的资本存量。