高压氧治疗对重症脑外伤患者的影响分析与研究

柴琳 贾宝龙

【摘要】目的:观察高压氧治疗重症脑外伤患者的效果,并探析其作用机制。方法:选择2016.4~2017.8收治的50例重症脑外伤患者,遵照随机原则分为甲、乙两组,分别给予常规处理与高压氧治疗,对比两组患者临床疗效。结果:治疗后,乙组GCS评分更低于甲組、NIHSS评分更高于甲组,IL-6及TNF-α水平更低于甲组,经对比分析,差异均有意义(P<0.05)。结论:高压氧治疗重症脑外伤,能促进患者神经修复进程,降低炎症因子水平,值得推广应用。

【关键词】重症脑外伤;常规治疗;高压氧治疗;神经功能修复;影响分析

【中图分类号】R766.1

【文献标识码】A

【文章编号】2095-6851(2019)09-051-01

脑外伤是外科常见疾病,具有较高的致死率与致残率,患者会伴有不同程度的肢体、语言与认知障碍等,对其身心健康与生活质量均形成一定影响。中枢神经系统并发症是临床最为常见的,即认知功能障碍,患者脑部神经损伤严重时可能出现较为严重的脑疝、失忆等症状。有临床研究表明[1],对重症脑外伤患者及时予以高压氧治疗,可以促进神经功能恢复进程,本文基于此进行研究。

1 对象与方法

1.1 对象 取2016.4~2017.8收治的50例重症脑外伤患者为研究对象,所有患者入院后均予以GCS评分,评分取值3~8分,剔除外伤昏迷<6h、肝肾功能严重不全、脑部器质性病变等,所有病例均符合临床重症脑外伤相关诊断标准。随机分为两组,每组各25例。甲组男14例,女11例;年龄24~57(42.45±2.74)岁;乙组男15例,女10例;年龄23~56(43.20±2.57)岁。两组患者以上资料经对比分析,皆无显著差异(P>0.05)。

1.2 方法 两组患者入院后均给予三大常规、心电图、脑电图、肝肾功能检查等。乙组患者术前7d予以高压氧预处理,应用空气加压舱,治疗压力0.2~0.25兆帕,加压持续时间为18min,稳压吸氧时间持续75min,中间休息10min,减压时间约为20min,1次/d,7d设为1个疗程。乙组在术前给予常规处理,术后常规吸氧、补液、抗感染与营养支持治疗等。

1.3 观察指标 所有病例均在治疗前与治疗后(6个月时)进:①格拉氏哥评分(GCS),满分为15分,轻、中、重度昏迷对应的评分区间依次为13~14、9~12、3~8分。②神经功能缺损评分(NIHSS);③分离血清,利用ELISA法检测白细胞介素(IL-6)和肿瘤坏死因子(TNF-α) 水平。

1.4 统计学处理 将实验中涉及的数据输入SPSS22.0软件包进行处理,(x±s)表示计量资料,单因素方差分析。将P=0.05设为组间差异检测标准。

2 结果

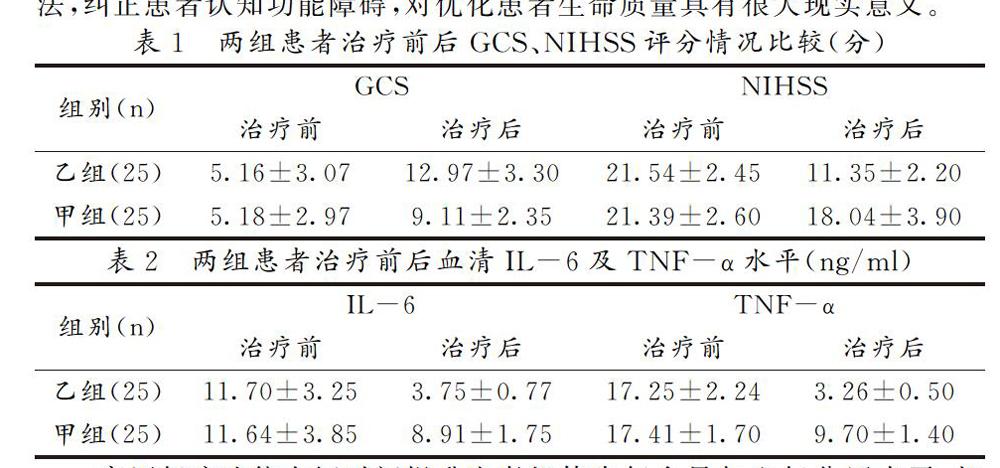

2.1 治疗前后GCS、NIHSS评分情况 治疗前,两组患者GCS、NIHSS评分差异不显著(P>0.05);半年后,两组患者GCS评分和治疗前相比具有上升、NIHSS评分均有降低,乙组以上两项指标改善效果比甲组更为显著(P<0.05)。见表1。

2.2 治疗前后IL-6及TNF-α水平 治疗后,乙组血清IL-6及TNF-α水平均有降低,乙组更低于甲组,差异明显,有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

脑外伤患者由于大脑皮层功能受损,导致患者在接受、应用知识能力方面出现不同程度的障碍,认知水平有不同程度的降低,影响认知功能,在很长的一段时间内患者的专注能力、记忆能力、理解能力与逻辑思维能力均有降低,影响日常生活自理能力与生存质量,若不能及时予以治疗,可以促进血管性痴呆的发生发展进程,故而主动予以有效治疗方法,纠正患者认知功能障碍,对优化患者生命质量具有很大现实意义。

高压氧疗法能在短时间提升患者机体中氧含量与血氧分压水平,拓展氧的有效弥散半径,能够提升患者脑细胞供氧效果,进而对患者受损脑组织功能的恢复具有明显的促进作用。有大量的临床研究表明,在高压氧状态下患者的血液粘度能明显降低,进而减缩侧支循环建设进程并推动循环血流,进而改善患者受损脑组织缺氧状态。另外,重症脑外伤患者的病理改变以脑部微循环紊乱为主,造成脑组织出现缺氧、缺血情况,最后形成水肿出血,促进患者神经细胞等的凋亡进程,而患者若能早期接受高压氧治疗,能对患者神经细胞等的凋亡进程形成抑制作用,并促进可逆性受损神经元的修复进程,进而协助患者在较短的时间内恢复意识与自我管理能力[2]。

在本次研究中,治疗后,治疗后,乙组GCS评分更低于甲组、NIHSS评分更高于甲组,IL-6及TNF-α水平更低于甲组,差异均有意义(P<0.05)。由此可见,高压氧治疗重症脑外伤,能促进患者神经修复进程,降低炎症因子水平,值得推广应用。

参考文献:

[1] 孟祥恩,潘晓雯,张禹,等.高压氧预处理对重症脑外伤患者神经功能恢复的影响[J].临床和实验医学杂志,2015,14(24):2029-2032.

[2] 张天照,任鸿萍.高压氧辅助治疗脑外伤患者疗效分析[J].现代预防医学,2013,40(11):2182-2183+2185.