管线保护对地铁车站设计的影响

程万里

摘要:通过设置桩间挡板和站内盾构平移满足电力管线保护需求,基于桩间挡板和两侧桩体共同承担缺失桩体范围内的主动土压力,完成地铁基坑桩间挡板设计,提出车站盾构平移始发的结构设计要点,为类似工程设计提供参考。

Abstract: The power pipeline protection needs are met by setting up baffles of soldier pile wall and in-station shield translation, and the design of the baffles in subway foundation pits is completed based on the active earth pressure within the missing piles of the baffles and the sides of the piles. The key points of structural design of shield translation in station are proposed to provide reference for similar engineering design.

关键词:管线保护;地铁设计;盾构平移;桩间挡板

Key words: pipeline protection;metro design;shield translation;baffle of soldier pile wall

中图分类号:TU473 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2019)23-0213-02

0 引言

地铁车站多采用排桩+内支撑明挖法施工,施工主体基坑前完成基坑影响范围内的管线迁改,并对基坑范围内的地下管线完成废除处理。地下电力管线往往因供电范围大而难以迁改或协调难度大而缓迁改。采用沟槽埋设的电力管埋深小,一般采用悬吊保护;采用非开挖顶管埋设的电力管埋深大,与地铁主体结构冲突,多在施工主体结构前完成迁改。不迁改及缓迁的电力管线须对其进行悬吊保护,影响其所处范围的排桩施工,若横跨盾构井则无法正常吊装盾构机。

1 工程概况

1.1 车站概况

南宁地铁4号线某在建车站,车站长204.2m。车站为13m岛式站台车站,采用地下两层双柱三跨箱型框架结构,明挖法施工,主体围护结构为排桩+内支撑支护体系。主体基坑深16.3~18.0m、标准段基坑宽21.7m、盾构扩大端宽25.8m、顶板覆土2.3~3.4m;车站大里程端为盾构接收端,经地面小转场至车站小里程端始发。

车站水文地质为:①2素填土,1m厚;⑥1-1黏土、粉质黏土,13.5m厚;⑥4-2含砾石黏性土,4m厚;⑧G-2硅质岩(强风化),岩面起伏较大;⑨H-3灰岩多在基坑底以下;不良地质为岩溶。地下水位埋深约12m,为上层滞水;通过基坑外设置降水井+基坑内明排满足施工要求。

围护结构采用Φ1000@1300钻孔灌注桩,桩顶设置冠梁兼做抗浮压顶梁。车站主体基坑盾构井段采用两道混凝土撑+一道钢支撑,标准段采用一道混凝土撑+两道钢支撑;首道为700×900砼支撑(中间设置临时立柱),间距9m;钢支撑采用间距3m的Φ609(t=16mm)钢支撑。

1.2 高压电力管线概况

该车站位于区域总变压器临近的十字路口,施工期间经人工挖孔探测,横穿车站主体基坑高压电力管线总计17条,其中110kV高压线5条,10kV高压线12条;高压线所处影响围护桩施工共计16根。

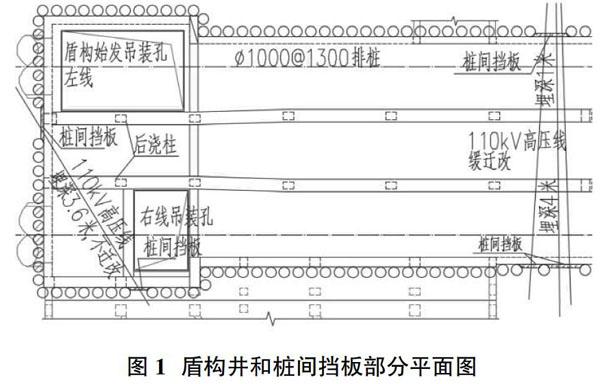

横跨车站小里程端右线的110kV高压管线侵入右线盾构吊装孔范围但未侵入车站主体结构,施工期间采用原位悬吊保护。右线盾构机须在左线吊装孔吊放至底板,再经站内平移至右线始发(见图1)。

其余高压管线侵入车站顶板范围,须绕出车站范围迁改,电力管线因协调难度大而缓迁改。车站未受管线影响的钻孔桩已按照原设计图纸完成,为了保证后续施工正常开展,在保证基坑支护及电力管线安全的前提下,受高压线影响的16根钻孔桩采用桩间挡板进行支护。

2 桩间擋板设计

2.1 标准要求[1]

①采用混凝土灌注桩时,排桩的中心距不宜大于桩直径的2.0倍。

②排桩的桩间土应采取防护措施。钢筋网(挂网喷混)宜采用桩间土内打入直径不小于 12mm 的钢筋钉固定,钢筋钉打入桩间土中的长度不宜小于排桩净间距的 1.5 倍且不应小于500mm。

③条文说明:特殊情况下,排桩间距的确定还要考虑桩间土的稳定性要求。根据工程经验,对大桩径或粘性土,排桩的净间距在900mm以内,对小桩径或砂土,排桩的净间距在600mm以内较常见。

2.2 桩间土相关研究及应用

①基坑内土体开挖形成临空面,桩间土体抗剪强度不足,发生变形和位移。开挖卸载是桩间临空土体滑塌失稳的主要诱发因素。竖向荷载的增加是诱发桩间临空土体滑塌失稳的另一重要因素[2]。

②随着桩间净距的增大,支护体系安全系数逐渐降低,应根据工程安全性要求选用最经济合理的桩间距。开挖过程中,拱效应呈现出在深度方向(从地表到开挖面高度)先增强后减弱的趋势。拱效应最显著的区域,破坏时位移也是最大的。这一区域的拱的作用已经充分发挥,拱的作用将发挥到极致,难以承受更大的压力,发生滑移坍塌[3]。

③桩间采用混凝土挡板加固,基坑外侧采用旋喷桩进行土体加固[4]。该加固方式同样受地下管线的阻碍未能充分利用基坑内操作空间对桩间挡板背后土体进行精确定点加固。

2.3 挡板设计

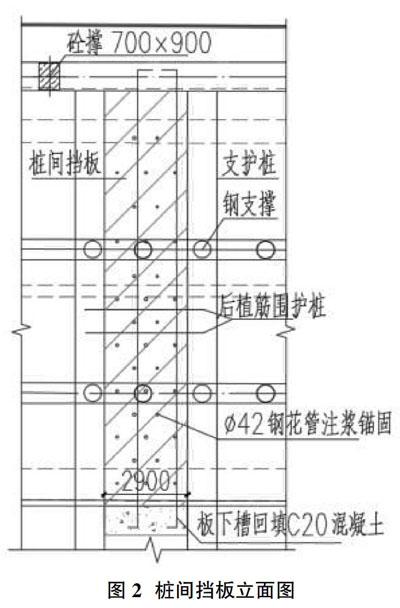

①未实施的支护桩采用桩间挡板+背后钢花管注浆锚固进行支护。随基坑开挖及时打设3.0m钢花管、植筋于两侧支护桩,布置双层双向钢筋,采用早强混凝土浇筑300mm厚桩间挡板;挡板支点最大间距3.9m,桩净间距2.9m(见图2)。

②挡板两侧基坑围护桩采用原设计图纸施做,未能够提前加强处理,考虑其背后1.3m宽土体的主动土压力。通过加密、微调钢支撑,将钢支撑通过钢围檩支顶在两侧支护桩上,提高理正深基坑计算模型中的支锚刚度参数;经复核计算模型,两侧支护桩可承担基坑外侧1.7m宽土体的主动土压力。

③两侧桩体同挡板共同承担两根缺失桩体范围的主动土压力,通过加强支撑两侧桩体分担了0.8m宽土体压力;剩余2.1m范围的主动土压力通过挡板梅花形打设的Φ42钢花管注浆锚固承担。挡板底部通过竖向甩筋开沟回填C20混凝土进行嵌固加强。

④采用桩间挡板的基坑外侧严禁地面堆载及施工机械停留,减小该范围的地面超载并加强施工监测。

3 盾构平移结构设计

通过提前梳理上一盾构区间工筹,右线先行盾构始发掘进,到达该车站大里程端,正常接收、吊出;盾构机地面小转场至车站小里程端左线盾构井,采用大型履带吊放至底板托架,盾构平移至右线,盾构后配套过站至车站右线始发端。

①右线顶板、中板预留吊装孔,方便反力支架及工具材料吊装。盾构井段底板纵梁全下翻,满足盾构托架平移要求。

②顶板、中板、底板纵梁受力验算不考虑盾构井段中间立柱的作用。

③为满足盾构6.75m平移高度要求,中板纵梁尺寸由900×1000压缩至900×800,通过加强中纵梁钢筋满足受力要求。

④盾构井段中间立柱在盾构平移结束后方可浇筑,且应在封闭中板、顶板及顶板土回填前完成浇筑。

4 结论建议

地铁基坑周边地下管线保护涉及到车站、两端盾构区间工筹安排,对其保护处理影响原主体基坑、主体结构的常规设计,须提前筹划,通过合理的受力转换、结构验算满足工程需要的同时降低工程实施风险;

建议设计提前进行现场对接、核验:

①该站的地下电力管线根据管线资料采用人工挖孔原樁位现场探测,桩孔内揭示管线则判定该桩位不可实施,紧邻实施的桩孔距离管线偏远,造成管线桩间距过大,对桩间挡板不利。在保证探测安全的前提下进行人工挖槽探测,根据管线位置调整桩位,减小桩间距。

②施工方尽早向设计提供未能实施的桩孔位,通过设计验算加强管线两侧可实施的桩体强度,必要时增大桩径、增加桩长,分担较多的桩间挡板横向力。

③盾构平移涉及到车站两端区间的总体工筹,应根据车站盾构平移情况调整。根据盾构平移净高要求压低下翻的中板纵梁并加强配筋。

④桩间挡板及两侧桩体共同承担基坑外测土体主动土压力。根据基坑支护技术规程,由两侧桩体承担主要受力,桩间挡板采取钢花管注浆锚固的方式的分担次要主动土压力,确保地铁基坑安全。

参考文献:

[1]中华人民共和国行业标准.建筑基坑支护技术规程JGJ20-2012[S].中华人民共和国住房和城乡建设部发布,2012:36-159.

[2]王洪木,陈金锋.排桩支护体系的三维土拱效应及桩间距研究[J].地下空间与工程学报,2017,13(4):1033-1039.

[3]杜江涛.围护结构无法封闭时基坑工程处理措施[J].施工技术,2017,46(20):103-105.

[4]王明珉.支护桩桩间临空土体破坏机理与稳定性分析方法[D].重庆:重庆大学,2015:26.