语伴互动中的母语者叙事支架研究

钱玲燕, 董 菁

(同济大学 外国语学院, 上海 200092)

一、 引 言

支架 (scaffolding) 原指建筑领域中使用的脚手架,在建构主义学习理论中被用于描述一种教学形式,即教育者为学习者提供暂时性辅助,以帮助其不断地构建自身知识体系、提高能力。一旦学习者能够独立自主地完成学习任务,则可将支架逐步拆除。支架概念最早由美国认知心理学家Bruner, Wood和Ross于1976年在一项成人与儿童的语言互动研究中提出,但其理论根源则可追溯到20世纪30年代苏联心理学家Vygotski提出的“最近发展区”(zone of proximal development,简称ZPD) 理论。“最近发展区”指学习者现有发展水平与潜在发展水平之间的差异。前者指学习者当前能够独立完成一定任务的能力,而后者则指学习者需要通过与成年人或能力较强的学习者合作才能达到的水平。本文旨在通过分析中德语伴互动中德语母语者帮助中国德语学习者完成口语叙事任务时的话语,探讨德语母语者支架的构建及其对中国学习者口语输出的影响。

二、 二语习得领域的支架研究

自20世纪90年代起,社会文化理论不断影响着二语习得研究的发展。Firth和Wagner (1997) 明确提出应把社会文化因素融入二语习得研究之中并对话语互动进行深入分析。在此背景下,支架理论成为外语教学研究领域的重要内容。目前,国内外研究以支架理论在外语课堂中的运用居多。Walqui (2006) 在对传统语言课堂教学中的“教师发起话语——学生回应——教师反馈”(IRF) 模式与支架结构进行对比后得出结论,认为后者能够创造互动情景,让学习者获得更多运用语言的机会,而前者更多在于语言形式的操练。除师生互动中的支架外,同伴支架对语言习得的影响亦是研究界关注的焦点。一方面,诸多国外研究 (Donato, 1994; Swain et al., 1998, 2001; Kowal et al., 1997; Watanabe, 2008) 表明,同伴支架对语言学习具有促进作用。另一方面,同伴互动中存在的问题也越来越受到重视。国内外研究者 (Ohta, 2001; Swain et al., 2002; 李丹丽, 2014) 均对同伴支架中学习者无法进行有效反馈的局限性进行了探讨。

从支架所针对的对象来看,除传统的对语言形式和意义 (如:语法、词汇、句法结构等) 的聚焦外,国外亦出现了以话语结构为关注点的支架研究——叙事支架 (narrative scaffolding)。Schramm (2006) 通过对以德语作为外语的移民学生在用德语讲述故事时与教师之间的互动观察,揭示了教师提供的情感型话语、对叙事内容的提问、扩展建议等叙事支架,这些叙事支架可帮助学生完成外语叙事性语篇的输出。Apfelbaum (1993) 分析了德法语伴互动中母语者提供的叙事支架,指出其主要功能为:引导学习者输出叙事结构,修正学习者叙事中出现的结构问题,参与对叙事内容的评论。

从二语习得领域支架研究的现状可以看到,目前的研究一方面主要以外语教学中的师生互动与同伴互动为对象,对于学习者与母语者在非正式教学情境下的话语互动还缺乏探讨,对于此类情境下母语者支架的构建及其对学习者语言学习的影响还没有足够的分析。另一方面,虽然国外近年来已经出现对话语结构层面的支架研究,但国内仍然以针对语言形式和意义的支架研究为主,缺少对中国外语学习者在口语叙事话语方面的探讨。本文以语伴互动为研究对象,以分析非正式教学情境下的语言习得。语伴互动是一种自主学习方式。参与双方互为学习者和教学者。学习者通过与母语者进行对话学习对方的语言和文化,反之亦然。该互动学习模式于二十世纪七十年代在欧洲兴起,目前在欧洲各类语言学习机构、高校等流行,几乎被每个外语学习者所熟知。随着来华留学生数量的增多以及社交媒体的发展,这类课外语言学习模式在国内目前也逐步流行起来。本研究通过对中德语伴互动中德语母语者帮助中国学习者完成口头叙事语篇的输出过程进行录音、转写和会话分析,探索语伴学习中的互动话语对中国学习者语言学习的作用以及存在的问题。

三、 研究方法

1. 研究对象

本研究的受试对象为6名以德语为外语的中国学生和6名以汉语为外语的德国学生。参与调查的学生都是德国某大学的学生。其中,6名德国学生均为汉学专业;6名中国学生来自德语语言文学、法学、经济学及心理学专业,且均为硕士研究生。在被随机挑选为受试对象之前,每组中国学生与德国学生均已相互认识并正在开展语伴学习活动。这些中国学生在进入德国大学之前都在国内高校完成了本科学业并达到了德国大学入学所要求的德语水平。德国学生中,3名为本科生,3名为硕士生,均有前往中国交流的经历。

2. 数据收集

本研究的数据来源于语伴学习中的话语互动以及对参与者的个人访谈。通常情况下,每组语伴平均每周见面一次,每次时间约为1.5至2小时。根据他们的相互约定,一般前半部分时间练习一种语言 (母语者为学习者提供帮助),后半部分时间练习另一种语言 (双方互换母语者与学习者的角色)。话语互动的形式与内容不受限制,由参与者自行决定。整个互动过程被录音,以分析双方在互动中的言语交际。本研究共收集了约58小时的互动话语 (时间跨度约为6个月)与约6小时的访谈录音。

3. 数据分析方法

本研究对语伴互动的录音数据按照德国GAT2会话分析转写体系标准 (参见表1) 进行转写并做会话分析。首先,在录音转写时需要识别包含叙事过程的语段,即中国学习者与其语伴进行口语叙事的片段。其次,在对转录数据进行分析时,需要识别包含母语者叙事支架的语段,即学习者在获得母语者以互动话语形式提供的支持后才完成的叙事结构的构建。为了识别和理解转录话语中母语者的叙事支架,笔者在参考前人在口语叙事研究中发现的叙事结构特征 (Boueke et al., 1995; Hausendorf et al., 1996; Becker, 2011)的基础上,结合本研究中口语叙事的特点,总结了六个层面用以分析中德语伴互动中的叙事结构:交代背景信息 (时间、地点、人物等)、明确叙事主题、事件进展描述、评价 (用于揭示事件要点)、结尾、话题转换。从这六个层面出发,笔者对中国学习者叙事建构过程中母语者支架的功能与种类进行了分析,并对其中存在的问题做了探析。需要说明的是,本研究不是定量分析,而是通过实例分析探究语伴互动中的动态学习过程。

表1 本研究涉及的GAT 2转写符号及含义

来源:GAT 2会话分析转写体系。

四、 结果与讨论

1. 母语者叙事支架对学习者完成叙事结构构建的作用

分析表明,德语母语者可以在一定程度上促进中国学习者完成口语叙事中相关要素的输出与结构的构建。母语者为学习者在叙事中搭建的支架主要包括五个方面的功能:(1)促使学习者发起叙事;(2)引导学习者构建部分叙事结构;(3)代替学习者完成部分叙事结构的构建;(4)对学习者构建的部分叙事结构进行复述;(5)参与对叙事内容的评价。下面,笔者将通过具体实例分别介绍母语者支架的上述五项功能。

(1) 促使学习者发起叙事

在录音数据采集、参与式观察以及数据转写与分析的过程中,笔者注意到,中国学习者在语伴互动中较少主动发起口头叙事。与他们在口头描述、论证方面的能力相比,其叙事能力相对较弱且存在较多问题。在本研究采集的约58小时的对话录音中,中国学习者与德语母语者交谈时主动发起的语篇主要为对社会现象的描述与讨论,叙事则相对较少。

其原因主要如下:首先,在中国的德语教学中涉及叙事语篇的内容较少。也就是说,中国德语学习者大多无法系统地接受构建口语叙事语篇方面的培训。其次,文化方面的差异也在一定程度上对学习者叙事语篇的构建产生影响。学习者对于中德文化差异的预设或经历会削弱其在中德对话中讲故事的动机。再次,好的故事需要融入一定的情感要素(如:主观感受),达到动之以情的效果。但在本研究中,即使是中国德语专业硕士生,其语言水平也局限于对客观事实的描述或讨论,而很难精确表达个人情感。此类情况符合Kotthoff(1989)提出的外语学习者在交际中遇到的“不完整的人格”(defizite Persönlichkeit)现象。正如一位学习者在访谈中所说:

第一,讲故事的语言要求很高。我专业出身,所以我敢这么说。我上过那么多课,所有课都不会让我讲故事……根本的东西是文化。有些故事我讲不深。我可以大概地讲,描述一个客观事实,但是我内心感受上有些东西是讲不出来的。这个憋不出来。或者我跟他讲也是白讲,他不能理解这个事情的,对吧?比如说,我说很多中国人很纠结,喜欢一个女孩子,怎么追?有一些现实的什么问题。

在本研究采集的录音数据中,学习者叙事语篇的构建主要由母语者发起。母语者通过直接对学习者发起提问(如:Warst du schon mal betrunken?)或使用祈使句(如:Erzähl doch mal einen Witz aus deinem Leben!)的方式,促使其开始叙事语篇的构建。通常,在提问或祈使的过程中,母语者以列举形容词(如:lustig, spannend, seltsam)或名词(如:Witz)的形式为中国学生提供叙事导向(如:Was hast du so erlebt hier in Deutschland? Irgendeine Geschichte, die du so lustig fandest?)。学习者接收该信息后即开始讲述故事。

(2) 母语者引导学习者构建部分叙事结构

对语料的分析表明,母语者引导学习者构建的叙事结构涉及叙事语篇的所有六个层面:交代背景信息 (时间、地点、人物等)、明确叙事主题、事件进展描述、评价 (用于揭示事件要点)、结尾、话题转换。不同语言水平的学习者在各部分结构的构建方面有不同的困难。但从本研究的语料来看,总体而言,中国学习者在对事件进展的描述层面存在较多普遍性问题。具体体现在:一方面,中心事件的构建按事件发生的顺序平铺直叙,缺少明确的转折点(Pointe,亦称作 Planbruch)。一个故事之所以值得叙事,是因为它包含了转折点,该转折点能打破听者的心理预期,制造意外效果,加强情节张力(Quasthoff, 1980)。另一方面,受语言与交际能力的限制,其所传递的与叙事主题相关的信息缺乏完整性。学习者花费大量时间用于寻找词汇、构建句式,在一定程度上影响了信息输出的完整性。

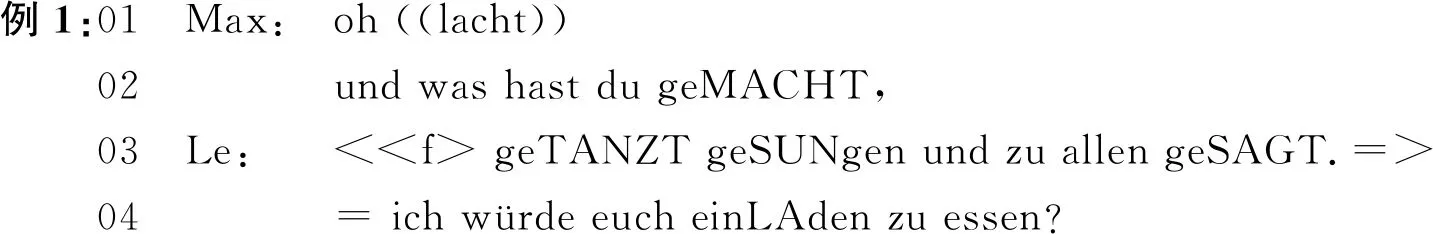

与其他结构层面相比,母语者引导学习者构建事件进展的支架在本研究所用的数据中出现的频率最高,且形式也比较多样化。在此类情境中,母语者以不同的形式介入其中,通过为学习者搭建支架,让其进入到对事件进展的深入叙述阶段,促使叙事过程进一步发展,如例1:

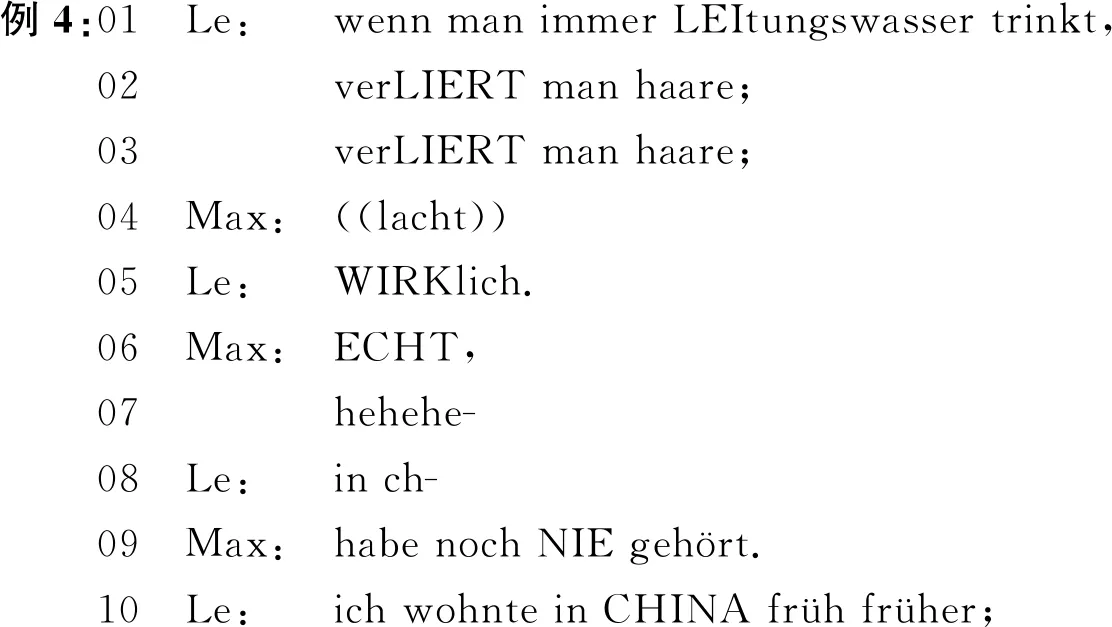

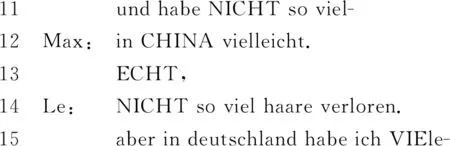

在例1中,德语学生Max通过补充疑问句“und was hast du geMACHT”(02行)引导中国学生Le构建相关叙事结构——事件进展描述。对此,中国学习者首先给出了总括性回答“<

(3) 母语者代替学习者完成部分叙事结构的构建

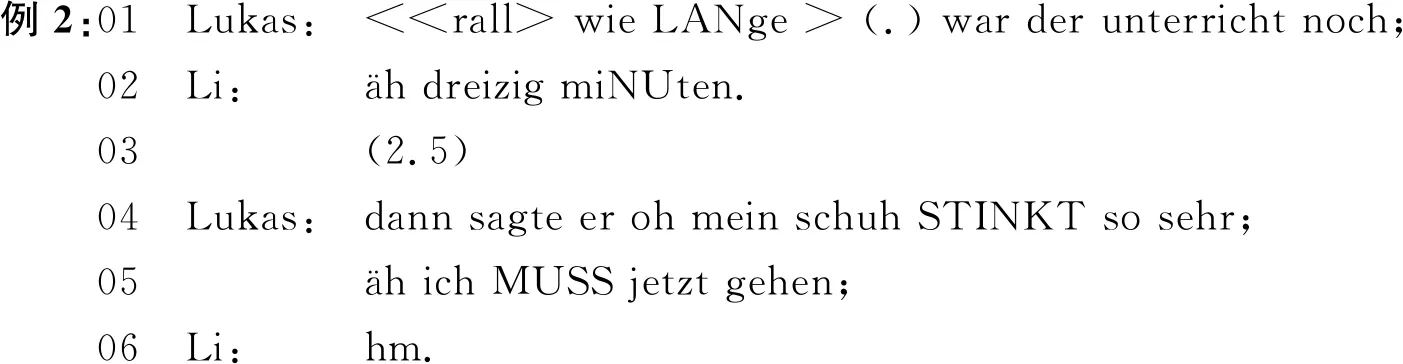

对于部分在叙事中遇到较大困难的学习者,母语者会以代替其完成部分叙事结构构建的方式推进叙事过程的发展。该现象主要出现在学习者因语言与交际水平有限,经多次尝试依然无法构建相关叙事结构的情况下。在此类情境中,通常叙事主题以及背景信息已经初步明确,母语者以此为基础对事件的发展或相关详细信息进行推测。在输出推测内容后,母语者多以反问的方式向学习者确认该内容是否与学习者想要表述的内容一致。在获得学习者的认可后,叙事过程继续推进。也就是说,母语者代替学习者构建的部分叙事结构直接融入叙事语篇之中,成为学习者叙事结构的组成部分,如例2:

在例2中,德语母语者Lukas提出了问题“<

(4) 母语者对学习者构建的部分叙事结构进行复述

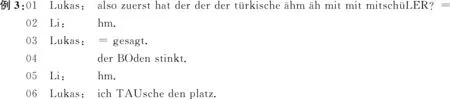

学习者由于叙事能力的欠缺,部分情况下无法在讲述过程中很清晰地把系列事件整合起来。对于此类情况,母语者会对学习者构建的相关叙事结构进行复述。在母语者的复述完成后,学习者亦会对重构内容进行简短回馈。下面,笔者通过例3来分析具体互动过程。

在例3中,德国学生Lukas开始对学习者之前构建的叙事语篇进行复述。Lukas的话语具有明显的升调特征 (01行),表明他起先以反问句的形式来搭建支架,在得到Li的肯定答复后 (02行),他开始对该故事进行重新建构 (03至12行)。在此过程中,Li以“hm.”(05行) 与“ja.”(13行) 的话语形式对母语者的复述表示认可。值得注意的是,Li在这期间还对Lukas重构的叙事内容“der boden stinkt.=”进行了复述 (08行),表明她对该故事情景的思考。在短暂的考虑后 (= oder ähm“,09行),她连续用两个“ja”(09行 )确认了Lukas重构的叙事内容。

从中可以看出,该过程对于学习者来说在一定程度上是比较好的互动学习机会,因为母语者重构的是学习者由于语言及交际能力的欠缺而没能很好地建构起来的部分。重构为学习者提供了建构该部分叙事结构的示范,对其来说是很好的叙事模式输入。从母语者的角度来讲,重构该部分能够帮助自己更好地理解学习者的叙事内容。在复述过程中,母语者通常会多次使用具有明显上升语调的反问句,反映出想从学习者方面获得反馈的愿望,以确认其对重构内容理解的准确性。因此,对母语者来说,此类支架的搭建也是为了确保自己对学习者叙事内容的理解。

(5) 母语者参与对叙事内容的评价

在学习者的叙事过程中,母语者有时会通过对叙事内容发表评论的方式参与其中,与学习者共同构建叙事语篇。正如会话分析视域下对口头叙事语篇的诸多研究表明,叙事结构的构建不是单向独白式的,而是互动型的(Sacks 1971),亦即应把听者的参与考虑在内。从20世纪70年代起,听者在口头叙事语篇构建中的作用逐渐受到语言学界的关注。20世纪90年代, 德国语言学家Hausendorf和Quasthoff (1996)以该互动理念为基础构建了口头叙事结构的基本模型,进一步强调了叙事语篇在口语交际中的互动建构过程。

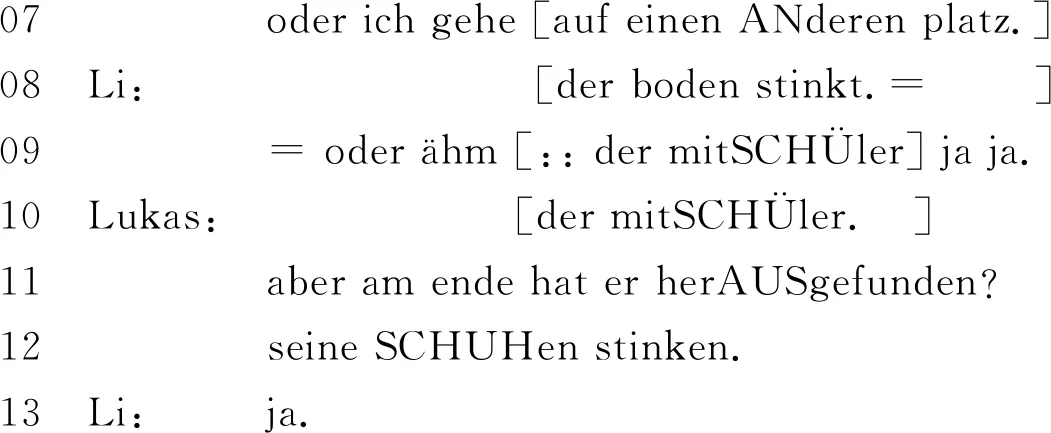

在本研究所收集的语料中,母语者在与较高语言水平和交际水平的学习者的对话中参与了对叙事内容的评价。其功能主要体现在两个方面:首先,母语者通过言语或非言语要素(如:笑)等方式对学习者的叙事内容做出反馈,以引出更多的信息或确认其对相关内容的理解是否准确。其次,此类评价性要素的插入要求学习者及时做出相关回应,这在很大程度上推进了叙事语篇建构的进程。特别是部分母语者接连不断地对叙事内容进行评价,其评价性要素的反复出现推动学习者不断地构建新的叙事结构。例4很好地体现了此类支架的构建过程:

在例4中,中国学生Le向语伴Max讲述了她的中国朋友因为在德国掉头发较多而购买滤水器的故事。她说自己在德国也经常掉头发,认为原因可能在于德国的水质。德国学生以笑回应了中国学习者对该故事的叙事 (04行)。此处的笑本身具有评价性质,表明他对水质导致部分在德中国学生掉头发一事的怀疑。然而,Le用坚定的语气强调了这一说法的真实性 (05行)。Max对此以反问的方式回应 (06行),再次表明他的怀疑。紧接其后的笑 (07行) 进一步体现了他的态度。值得注意的是,他甚至打断了Le的话语,发表了更具体的评论“habe noch NIE gehört”(09行)。此时,中国学习者引入自己的亲身经历回应 (10至15行)。

2. 母语者叙事支架构建中的问题

除上述五种具有不同功能的母语者叙事支架外,本研究所采集的语料显示,语伴互动中母语者支架的构建亦普遍存在问题,主要可分为两类:(1)未见成效的母语者叙事支架;(2)具备构建叙事支架条件的潜在语境,但未能加以利用。下面,笔者将对这两类问题进行阐述。

(1) 未见成效的母语者叙事支架

在话语互动情境中,母语者支架的成功离不开学习者的配合。但在本研究中,一方面,学习者在部分情况下会错误地理解母语者提供的协助;另一方面,因言语交际水平的有限,学习者无法在短时间内真正理解母语者用不同语言或非语言要素构建的支架。这两种情况均会导致母语者(多次)尝试构建的支架不能取得相应的成效。

同时,语料分析显示,在无法理解母语者支架的情况下,学习者也无法通过一定的互动策略 (如:询问、请求解释、语调上升等) 向母语者说明自己的困难并请求帮助。相反,学习者通常会单方面按照自己的意愿继续构建叙事语篇。其次,母语者尽管注意到学习者对其问题的误解,但多数情况下也不能进一步搭建支架以帮助学习者更好地理解问题,而是几乎任由学习者按照自己的方式构建叙事结构。在这种情况下,无论是学习者还是母语者都缺乏用修正言语形式来理解话语内涵的互动性“意义协商”(Pica 1996)策略。

(2) 具备构建叙事支架条件的潜在语境

与语言课堂教学中IRF互动模式下教师在构建支架方面发挥的积极作用相比,在本研究所采集的语料中可以较为普遍地看到:诸多本可以通过母语者构建叙事支架解决的问题没有得到关注。学习者在叙事过程中出现的问题一方面会对整个叙事语篇的建构产生负面影响,另一方面也直接影响着母语者对叙事内容的理解。在此情况下,尽管母语者本可以通过构建叙事支架来帮助学习者处理此类问题,同时确保自己对相关内容理解的准确性,但语料分析显示,此类情境中,由于母语者支架的缺失导致学习者的叙事过程在双方缺乏共识的情况下戛然而止的现象并非少数。从中也可以看到作为非专业外语教师的母语者在语伴互动中面临的困境:如何判断潜在学习语境?如何采取相应策略利用好潜在语境?

3. 母语者构建叙事支架的话语特征

母语者在与外语学习者会话时,往往会在语言的使用上做出让步 ,采用一种简化了的言语。这种语言现象被称为“调整语”(foreinger talk)(Ferguson, 1975)。现有对调整语的研究多集中在对语言形式本身的分析,而很少在互动视域下考虑其与互动对象之间的关系。在本研究所用语料中,可以明显地观察到,在与不同语言水平的学习者互动构建叙事支架时,母语者会对其话语策略进行相应调整。本研究选取的两名德语专业硕士生具有较高的语言水平,可无障碍地应对日常主题范围内的会话,也能就一些难度相对较大的话题(如:社会问题、文化比较、环境政策等)进行交流,并能在部分情况下使用少量修辞(如:反讽等)。两名心理学专业学生基本可以应对日常学习与生活方面的会话。口语交际水平较低的是1名法学专业学生和1名经济学专业学生,他们在缺少母语者支持的情况下很难完整地输出口头叙事语篇的基本框架。互动视域下的语料分析表明,面对不同语言水平的学习者,母语者在构建叙事支架时对自身话语策略的调整主要体现在三方面:

首先,在与较高语言水平的学习者进行互动时,母语者会较多地以开放性问题(如:wie fandest du es?)的方式构建支架,引导学习者构建评价层面的叙事及结构,以更好地揭示所叙事件的要点。学习者通过这样的支架可以自主输出评论性话语。值得注意的是,在两名德语专业学习者的语料中,母语者构建的此种形式的支架在部分情况下贯穿于整个叙事过程。与之相比,在较低语言水平的学习者语料中,此类开放性问题式的支架则基本未出现。虽然母语者也会构建用于输出评论性话语的支架(如:语气变化、反问、明确的评述等),但其功能仅在于帮助母语者自身参与至叙事过程中,而非引导学习者输出相应的评论性话语结构。

其次, 在口语交际水平较低的两名学生(法学专业与经济学专业学生)的语伴会话中,母语者代替其构建部分叙事结构的现象较为普遍,而在其余4名学生中则很少出现,在其中1名德语专业硕士生语料中从未出现该话语策略。语料分析显示,此类话语策略的运用通常出现在学习者因语言方面的困难或叙事能力有限而无法进行叙事语篇的构建时。对此,母语者介入其中,采用代替其构建相关叙事结构的策略帮助其完成该部分的任务。而较高水平的学习者在这方面的困难较少,对此类支架的需求也相应较小。

此外,在语言水平较低的两名学生的语料中,反复出现母语者对其叙事结构进行复述的现象。鉴于学习者在互动中体现出来的语言能力以及遇到的问题,母语者一般在耐心协助学习者构建相关叙事结构后对该叙事内容进行复述,旨在确保自己对此的准确理解。而在其他4名学生的语料中,母语者均未采用这种形式的话语策略。

4. 学习者应对叙事支架的话语特征

叙事支架是在互动中构建的,其功能在于推进叙事进程的发展。在此过程中,语伴双方都发挥着重要作用。如果母语者与学习者之间缺乏合作,则无法构建有效的支架。也就是说,在母语者发起支架的建构过程后,学习者对此的回应在一定程度上决定着支架的成效。笔者在本研究中发现,中国学习者在与德国母语者的语伴互动中,面对母语者发起的叙事支架建构程序,通常会呈现三种话语特征:接收、沉默、误解。这三种话语特征对母语者叙事支架的成效产生着不同的影响。

在本研究所使用的语料中,学习者对母语者叙事支架的接收性回馈是支架取得成效的重要前提。虽然学习者的口语交际能力不尽相同,但均能使用一定的话语策略应对母语者发起的部分叙事支架构建,并由此推进叙事进程的发展。此外,学习者在此类情境中采用的话语策略也呈现出一定的多样性。比如,对于母语者的直接提问,语言水平较高的学习者可以较快速地给出答案,而较低水平的学习者需要的时间相对较长,且一般会出现一些具有停顿、过渡等功能的话语标记(如:äh, ähm, ja, 等)。在母语者对部分叙事结构进行复述时,学习者则多以听者反馈标志(如:mhm, hm, 等)的话语方式做出回应,促使母语者不断推进支架的建构。当母语者以对叙事内容发表评论的方式参与叙事时,学习者一方面会通过复述母语者输出的关键性评论言语表示对此的认可,另一方面也会输出非言语要素(如:发出笑声) 表达自己的态度。

尽管如此,母语者发起的叙事支架构建并非总能被学习者所接收。特别是在言语交际能力水平较低的学习者的语料中,可以明显地观察到,学习者无法输出相关话语策略,而是以沉默应对。在此类情境中,需要注意的是,学习者缺乏相应的互动策略。虽然言语交际能力有限会影响学习者对母语者支架的理解,但学习者如果掌握一定的互动策略,则可向母语者寻求帮助,要求其对所述内容进行解释。然而,此类通过互动策略寻求意义协商的方式在本研究采集的语料中很少出现。

除此之外,学习者对母语者支架的错误理解也是语伴互动中出现较多的现象。在此情况下,学习者按照自己单方面的意愿继续构建叙事语篇。从后续的个人访谈可以获知,产生这种现象的原因主要有两点:一方面,学习者并未意识到自己对母语者支架的理解是错误的;另一方面,学习者虽然不确定自己是否真正理解母语者的话语,但由于互动策略的缺乏或急于推进叙事进程,没有采取相应策略寻求意义协商。

五、 结 语

本研究从社会文化理论视角出发,考察了中德语伴互动情境下学习者口语叙事过程中母语者支架的构建情况。研究发现:(1)母语者叙事支架在中德语伴叙事结构的构建中普遍存在;(2)母语者叙事支架的作用主要体现在促使学习者发起叙事、引导学习者构建部分叙事结构、代替学习者完成部分叙事结构的构建、对学习者构建的部分叙事结构进行复述、参与对叙事内容的评价等五个方面,对中国德语学习者口语叙事结构的构建具有一定的积极作用。

但是,研究也发现,语伴互动中的母语者叙事支架也存在不少问题:一方面,学习者语言及互动能力的欠缺导致其无法合理地利用母语者提供的支架,致使母语者支架在部分情况下收效甚微;另一方面,虽然母语者具有足够的目标语言水平,但由于其在教学技能及互动策略方面的局限性,使得不少本该可以通过搭建支架来处理的问题无法得到解决,潜在支架语境未得到使用。

鉴于此,笔者建议,在语伴学习中应该引入一定的言语互动策略培训机制,让语伴双方提高话语互动的效率,从而更好地发掘语伴学习在促进外语能力发展上的潜力。