规范引导与争论:金砖国家参与全球治理研究

仇华飞, 叶心明

(同济大学 政治与国际关系学院, 上海 200092)

从2009年6月举行首次会晤到2017年9月第九次领导人峰会,金砖国家经历了九次领导人峰会和多次外长会晤以及专业部长会议等,合作的深度和广度不断加强,正经历从“国际经济金融事务”(1)《金砖四国领导人俄罗斯叶卡捷琳堡会晤联合声明》,载《人民日报》,2009年6月17日,第3版。参见乔曼:《“入篮”SDR与人民币国际化之路》,载《时代金融》,2017年第6期。的“对话论坛”向“全球经济与政治重大问题”长期协调的“全方位机制”(2)《金砖国家领导人第五次会晤德班宣言》,载《人民日报》,2013年3月28日,第2版。的转型,在国际金融安全治理中的作用凸显,成为“对现行机制进行渐进式变革的重要力量”(3)《金砖国家领导人第六次会晤福塔莱萨宣言》,载《人民日报》,2014年7月18日,第2版。。金砖国家从成立之初的国家间经济发展的对话平台演变为国际机制变革的重要力量,其发展历程是当今全球经济治理的重要实践,对于支持多边主义,共同落实《2030年可持续发展议程》,推动国际政治经济秩序朝着更具代表性、民主、平等、公平和公正的方向发展起到了重要作用。(4)《金砖国家领导人第十次会晤约翰内斯堡宣言》,载《人民日报》,2018年7月27日,第3版。现有的理论视角在加深对金砖国家在全球治理体系中地位演变的理解的同时,也存在着静态性分析的局限性。本文试图从规范争论的视角动态地分析金砖国家行为演化的原因,进一步发展规范理论在实证研究中的理论力量,从而丰富关于金砖国家参与全球治理体系的理论争辩。

一、 金砖国家参与全球治理的不同理论解释

自金砖国家成立以来,学界已形成很多文献,运用不同流派的国际理论来分析金砖国家参与全球治理体系的前景、挑战和路径。这些分析有助于从宏观层面把握金砖国家在全球治理体系中的地位与意义,但往往因为忽视对金砖国家行为动力的探索和分析,从而难以解释在面对众多参与模式的情况下金砖国家路径选择的原因。因此,对金砖国家参与全球治理的另一研究视角是对其影响因素的研究,主要探讨金砖国家行为背后的深层动因。在这些文献中,按照归因主体的不同,现有的解释大致可以分为国际和组织两大层面。其中,“体系缺陷说”是国际层面的主流解释,在组织层面,则存在着“利益追求说”和“实力崛起说”两大观点。

“体系缺陷说”认为,二战后形成的旧的国际体系难以适应当前复杂多变的全球治理现状,突出表现为国际金融机制出现的乏力现象,这已成为世界秩序稳定和健康发展的障碍。李稻葵和徐翔从现有国际经济和金融体系本身的机制设置出发,指出该体系内部存在不平衡、不匹配和低效率等问题,由此推动了金砖国家参与到全球金融治理结构的改革之中。(5)李稻葵、徐翔:《全球治理视野的金砖国家合作机制》,载《改革》, 2015年第10期,第51-61页。卢静也注意到,全球金融体制固有的弊端对金砖国家参与改革提出了期望和需求。(6)卢静:《后金融危机时期金砖国家合作战略探析》,载《国际展望》,2013年第6期,第102-116页。同样从体系内部出发,李巍则将研究的焦点集中于体系改革过程中的参与主体——新兴国家,以G7到G20的制度变迁为分析案例,指出单一新兴国家无力弥补体系不足,基于此,产生了金砖国家参与体系改革的动力机制。(7)李巍:《金砖机制与国际金融治理改革》,载《国际观察》,2013年第1期,第33-40页。与体系内部结构的分析逻辑不同,蔡春林强调了国际环境变化对体系产生的冲击性,他认为原有的全球经济治理机制难以适应金融危机后“三速复苏”时期形成的新的发展趋势,从而为以金砖国家为代表的国际社会新生力量赋予了参与权(8)蔡春林:《金砖国家推动全球经济治理变革与转型》,载《亚太经济》,2013年第5期,第8-13页。。

“利益追求说”主张为改变发达国家主导全球利益分配的现状,减少国际制度非中性带来的不利影响,金砖国家应当参与到全球治理之中。任琳和尹继武指出,金砖国家参与全球治理主要受三个因素的驱动:相称的权力、匹配的话语权以及合理的报偿结构。(9)任琳、尹继武:《金砖国家合作的起源:一种理论解释》,载《国际政治研究》,2015年第5期,第102-128页。在追求相称权力的分析逻辑下,徐秀军将全球治理看作一个制度网络体系,而金砖国家的权力分配在这个网络体系中处于一个相对不利的位置,这种权力分配的不均集中体现在国际社会公共资源的分配中,包括物质资源的定价权和国际制度的制定权。(10)徐秀军:《制度非中性与金砖国家合作》,载《世界经济与政治》,2013年第6期,第77-96页。在对金砖国家话语权的研究中,辛仁杰和孙现朴从国际经济层面将其明确化为金砖国家对在国际货币基金组织和世界银行等机构中的发言权的追求(11)辛仁杰、孙现朴:《金砖国家合作机制与中印关系》,载《南亚研究》,2011年第3期,第86-99页。。

“实力崛起说”认为,金砖国家实力的崛起和国际地位的提升带来了国际格局的深刻转型,金砖国家影响力逐步提升,成为推动国际体系平稳变革的重要驱动力。郭树勇与徐明涛从权力转移的角度探索了新兴国家的群体性崛起过程中产生的全球治理制度平台的置换和转移,提出金砖国家参与全球治理是国际体系结构变化自然呈现的特征。(12)郭树勇、徐明涛:《建设新型国际关系体系的可能——从金砖国家开发银行和应急储备安排设立看世界秩序变革》,载《国际观察》,2015年第2期,第15-29页。相较之下,刘超更注重对金砖国家主动性的研究,认为金砖国家通过通力合作增强实力,以此为基础,运用话语施压使得发达经济体不得不重视其呼声与建议。(13)刘超:《金砖国家安全合作:机遇、挑战与对策》,载《亚太经济》,2017年第3期,第74-79页。与这一观点相似,张海冰指出,金砖国家上升的实力与以传统大国为主导的现有机制中有限的空间之间存在矛盾。(14)张海冰:《世界经济格局调整中的金砖国家合作》,载《国际展望》,2014年第5期,第16-29页。

综上所述,既有文献从体系、利益和实力崛起等方面进行了研究。首先,“体系缺陷说”从体系结构和外部环境两方面关注现有国际金融机制存在的不足与缺陷,有助于解释金砖国家参与全球治理的国际环境。但这样的分析模式往往将金砖国家的行为置于被动状态,从而忽视了金砖国家在参与全球治理中的主动性和积极性。其次,“利益追求说”从组织自身出发分析了金砖国家参与全球治理过程中的利益诉求和呼声,揭示了金砖国家参与其中的诱发性因素。但这一诱因分析忽视了金砖国家九年发展历程中在全球治理问题上存在的行为转变与演化,而不同的诱因对行为体产生的影响各异,故静态性的“利益追求说”难以准确解释其演化的过程。最后,“实力崛起说”注重对金砖国家实力崛起后国际地位与影响力的探讨,更多关注的是这个过程中国际治理机制存在的矛盾和冲突。但仅从实力的崛起出发研究金砖国家参与全球治理的动因,其解释难免略显单薄。

总之,现有的研究文献从多个角度出发,采用不同的变量解释了金砖国家参与全球治理的行为,具有一定的解释力,但也存在一些问题:一方面,现有的研究对金砖国家参与全球治理过程中行为的转变及其动因分析关注度不够;另一方面,当前的研究更多地集中于对客观因素的探讨,忽视了在这个过程中金砖国家主观能动性的发挥。本文认为,只有超越静态的逻辑,动态性地观测不同阶段金砖国家参与全球治理的行为和演变,才能较好地回答文中提出的问题。鉴于此,本文试图从利益、认知和规范争论的视角出发,构建一个新的分析框架,从而“以变观变”地探知金砖国家行为演化的真实动因。

二、 规范争论视域下的实力与认知研究

在国际社会中,行为体参与全球治理的过程往往离不开现有的国际制度,呈现出遵循、弥补、冲突甚至对抗等不同的态度和行为。而实力的分布状况决定利益,国际制度反映了国际行为体利益博弈的结果(15)黄薇:《金砖国家合作:基础、动力与进展》,载《国际经贸探索》,2014年第12期,第46-59页。,因而行为体对国际制度的不同态度呈现出其以实力为基础的不同程度的利益诉求。同时,行为体对于自身的认知也影响着行为体行动。所以,利益的诉求和认知的形成影响着行为体面对现有国际规范时所采用的行为逻辑。

1. 规范争论与塑造

作为“给定身份的行为体的适当行为的准则”(16)United Nations, “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development (The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda)”, May 30, 2013, pp.7-12.,规范通过约定俗成或明确规定的准则影响或制约着国际社会中行为体的行动。同时,规范不是一成不变的,芬尼莫尔的“生命周期”理论提出,规范会经历兴起、扩散和内化这三个完整的变迁阶段(17)Martha Finnemore, and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change”, International Organization, pp.887-917.,在不同阶段的演化过程中,不同行为体对于现有规范的接纳、争论或修正会导致规范出现进一步的深化、替代甚至逆转的现象,从而影响规范的发展进程和方向。

在研究行为体的行为时,哈贝马斯将其分为目的行为、规范行为、戏剧行为和交往行为。其中,规范行为是指,在一个具有一定有效规范的群体中,行为体之间相互期待并在此基础上履行各自的行为。(18)尤尔根·哈贝马斯:《交往行为理论》(第一卷),曹卫东译,上海人民出版社,2004年,第83-95页。詹姆斯·马奇和约翰·奥尔森研究指出,推论逻辑和适当性逻辑支配着行为体的行动。(19)玛莎·费丽莫:《国际社会中的国家利益》,袁正清译,浙江人民出版社,2001年,第1-213页。托马斯·瑞斯基于哈贝马斯交往行动理论提出了争论性逻辑,阐释了该逻辑对于行为体以及规范的影响,并指出推论逻辑、适当性逻辑以及争论性逻辑对行为体行动解释的三角关系。(20)Thomas Risse, “Let’s Argue! Communicative Action in World Politics”,International Organization, 2000, 54(1), p.4.

推论逻辑以效益最大化作为行为体行动的驱动力,在参与国际社会事务的过程中,行为体关注的重点是自身的利益和权力,谈判、交换和联盟(21)赵伟:《国际体系与国际行为体研究——基于建构主义和交往行为理论的解析》,无锡:江南大学,2008年。成为实现其目的的重要手段和途径,在此基础上形成的规范是通过行为体之间的博弈和利益协商产生的。与推论逻辑不同,适当性逻辑是以对规范的遵循为前提的,在国际社会中,行为体以规范的精神和内容为准则形成其思维和价值导向,从而扮演各自的角色,履行各自的职责。这体现了行为体对规范的高度的认同性,在规范之下的行动展现了其社会化和规范内化的过程。在这一逻辑中,国际社会被视为由规范遵守者和角色扮演者组成的共同体(22)袁正清:《交往行为理论与国际政治研究——以德国国际关系研究视角为中心的一项考察》,载《世界经济与政治》,2006年第9期,第29-35页。。争论性逻辑以规范的适用性为导向,对现有规范的重塑提出特定的思考与探讨,试图为国际社会找到一个更好的主导话语。在这一逻辑中,行为体的偏好、权力诉求和对现有规范的认知不是固定的,在接受话语挑战的过程中,行为体说服或坚持“更好”的规范,其立场、世界观和利益也会有所改变。(23)Thomas Risse, “Let’s Argue! Communicative Action in World Politics”, International Organization, 2000, 54(1), p.4.需要注意的是,在国际社会中,争论性逻辑的存在需要一定的前提条件:相对平等的权力关系、较为平等的对话机会以及参与对象本身所具有的多样化的思想文化资源。(24)袁正清、李志永、主父笑飞:《中国与国际人权规范重塑》,载《中国社会科学》,2016年第7期,第189-203页。行为主体的实力差异影响着国际社会的权力对比和规范重塑过程中的话语权获取;行为体对自身更好的认知和更具普遍性的共识包含多样化和普适性的思想文化特征,有利于推动规范的重塑与扩散,为参与者实现争论性行为逻辑的转变奠定基础。

2. 实力崛起与权力转移

实力是行为体的属性(25)徐秀军:《新兴经济体与全球经济治理结构转型》,载《世界经济与政治》,2012年第10期,第49-79页。,在国际社会中,实力的升降影响行为体的地位和行为,同时也会带来体系结构的转型。既有的对全球治理的研究存在着霸权治理和制度治理两种研究路径。其中,霸权治理关注的是治理体系中占主导地位的大国的实力和影响力。苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)认为,霸权国家的相对实力地位、提供成本的能力和收益影响着治理的成效(26)Susan Strange,“Protectionism and World Politics”, International Organization, 1985, 39(2), pp.255-259.;约翰·伊肯伯里(G. John Ikenberry)在研究美国参与全球治理的过程中提出,美国霸权与全球经济治理体系之间存在着相伴相生的特点(27)John Ikenberry, “Institutions, Strategic Restraint and the Persistence of American Postwar Order”,International Security, 1998, 23(3), p.4.。相较之下,制度治理更加强调国际社会中的制度安排、权力分配以及成效。陈琪等人将国际制度下行为体参与全球治理的过程中国际与国内的互动关系划分为“配合论”、“扩散论”和“互动论”三种类型。(28)陈琪、管传靖、金峰:《规则流动与国际经济治理——统筹国际国内规则的理论阐释》,载《当代亚太》,2016年第5期,第4-32页。其中,“配合论”和“扩散论”从国际制度的角度分析其对国内政策的影响力,认为国内政策的制定需要保持与国际制度的一致性;“互动论”将关注的焦点集中于国内与国际制度互动过程中的矛盾冲突与协调,并指出在这种协调中国家的政策选择得以塑造。罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)将这种制度的互动和调整称为“控制的形式”(29)罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,宋新宁、杜建平译,上海人民出版社,2005年,第32-44页。。不难发现,制度治理的解释路径更多着墨于国际制度的强大影响力,而不容忽视的是,在国际制度的构建中,权力结构影响着这一制度的运行和发展。因而,徐秀军提出,在全球治理领域,国家间的参与日益呈现为对规则制定权的竞争。(30)徐秀军:《规则内化与规则外溢——中美参与全球治理的内在逻辑》,载《世界经济与政治》,2017年第9期,第62-83页。

汉斯·摩根索(Hans J. Morgenthau)将国家行为的原动力归结于对权力的追求(31)秦亚青:《现实主义理论的发展及其批判》,载《国际政治科学》,2005年第2期,第141页。,实力的对比影响和塑造着国际结构,从而进一步冲击和改变着原有制度设置中权力的分配结构。当前,在全球治理的过程中,新兴国家的群体性崛起为原有的治理结构注入了新的活力和动力,同时使得国际权力的转移现象日趋显著,呈现出“去中心化”和“分散化”的特点。(32)卢静:《当前全球治理的制度困境及其改革》,载《外交评论(外交学院学报)》,2014年第1期,第107-121页。新兴国家实力的崛起使其在国际社会中发挥了更为积极的作用,其影响力也得到进一步的增强。然而,主要的权力分配仍然集中在传统大国之中,新兴大国在全球治理过程中呈现出付出成本与收益之间严重失衡的问题。这样的失衡现象推动着新兴国家对于原有体系的冲击和对分散的权力进行集中化的追求。在多维权力观的指导下,许琳将这些权力细分为手段性权力、结构性权力和话语性权力。(33)许琳:《全球气候治理与中国的战略选择》,载《世界经济与政治》,2013年第1期,第116-134页。手段性权力具有一定的强制力,是建立在一定的物质基础之上的;结构性权力体现在对制度和规则的影响和控制上;话语性权力是当前国际社会中新兴国家逐渐增强的权力,主要通过意向表达和形象塑造来隐性影响其他行为体的行为。

因而,新兴国家在实力崛起的过程中造成了国际社会权力的转移,这个过程展现出其对权力的诉求,从而使得原有国际制度下权力分配的合理性受到冲击,这些行为体往往通过提出新的治理模式来试图完善原有的国际制度。新兴国家通过推动治理结构的改革和权力结构的重组,从而获得一定的权力分配空间,以营造更为平等的权力分配体系和对话机制。

3. 认知与身份构建

认知具有主观特性,是指在一定信息收集的基础上形成的关于自身或他人的理解和认识。在国际社会中,行为体的身份认知指对于其自身角色和地位的认同和感知,影响着其身份的构建以及相关的对内、对外政策。柳思思认为,行为体的身份是由物质性要素和规范性要素构成的(34)柳思思:《身份认知与不对称冲突》,载《世界经济与政治》,2011年第2期,第114-127页。。物质性要素主要由人口、疆域、经济实力、军事实力等可衡量性要素构成,在国际社会中是可以进行数据比较和排序的;规范性要素主要通过国际地位、影响力等方式体现出来,对于这一要素的评估只能通过粗略的判断来完成,在对这一要素的判断中,行为体的身份认知可能存在一定的偏差。以构成要素作为评判的标准和基础,行为体的身份认知主要涉及两方面的内容:一是自我认同与构建,二是对于他者的认知。对于自我的认同是行为体身份构建的过程,在这个过程中,根植于个人、团体、类属、角色和集体身份的利益(35)亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海人民出版社,2000年,282-288页。对行为体明确其在现有国际秩序中的角色和地位产生影响,并进一步影响它的行为。他者的认知,是从国际社会旁观者的角度对行为体的地位和作用进行评判。这两种不同的视角形成的主体间性会影响行为体的行为和身份的塑造。同时,身份的构建并不是一成不变的,在不同的阶段,行为体会对自身要素以及他者评价进行重新评定,从而产生新一轮的身份构建过程。

朱立群将参与实践看作创建新认知、构建新身份的过程,同时将这些实践分为话语实践、联盟实践、学习实践、遵约实践、创新实践等。其中,话语实践主要以公报、宣言、声明、报告等形式出现,行为体主要通过这些渠道表明立场和态度,以此对现有的国际秩序表示支持或进行施压。联盟实践是指多个行为体基于共同利益和立场通过多边会议、建立合作机制等方式参与国际体系之中。在国际体系的参与实践中,这两种形式发挥着普遍且重要的作用。这些实践过程不仅推动着行为体身份的塑造,同时也成为行为体表达自身立场、追求自身权力的工具和途径。(36)朱立群:《中国参与国际体系的实践解释模式》,载《外交评论(外交学院学报)》,2011年第1期,第23-37页。

因此,认知在行为体参与全球治理的过程中发挥着主观能动性,而这一能动性是在对自身实力以及利益诉求的判断基础上形成的,推动着行为体完成身份构建。同时,通过参与实践的方式,行为体表达自身诉求,并开始新的身份构建。

全球化背景下新兴国家的实力崛起,使得传统国际社会中以美国为主导的国际秩序产生权力的转移和分散现象,这一现象挑战和冲击了原有的秩序规范,并在国际社会中形成了更加趋于平等的平台和规范,为新兴国家的行为转变塑造了良好的国际环境和氛围;同时,新兴国家在参与全球治理的过程中产生认知的转变,渴望在国际社会中发挥更大的作用,因而对现有的规范提出话语挑战。总而言之,行为体实力的崛起塑造了其参与全球治理的国际环境,认知的转变支配着行为体的行为,推动其由以规范引导为核心的适当性逻辑向以规范争论为核心的争论性逻辑转变,并对国际社会中规范的构建、内化与重塑产生一定的影响。近年来,随着金砖国家的崛起和影响力的扩大,其在现有国际金融规范的构建与重塑过程中发挥了重要作用。

三、 金砖国家参与全球治理的规范争论性逻辑

从一个经济学概念到国际社会的重要合作平台,金砖国家在参与国际金融安全治理的过程中对国际社会现有的经济体系和规范的态度体现了由成立之初的规范引导到规范争论的转变。本文分析了金砖国家数次领导人会晤的宣言,以2013年第五次领导人会晤为界,做出如下划分:2009年至2012年,金砖国家以适用性逻辑为指导,在现有国际金融规范之下履行职责;从2013年开始,争论性逻辑占据主导地位,金砖国家对现有国际金融秩序的适用性进行了批判,并提出相应的解决方案。

1. 实力崛起,追求权力平等化

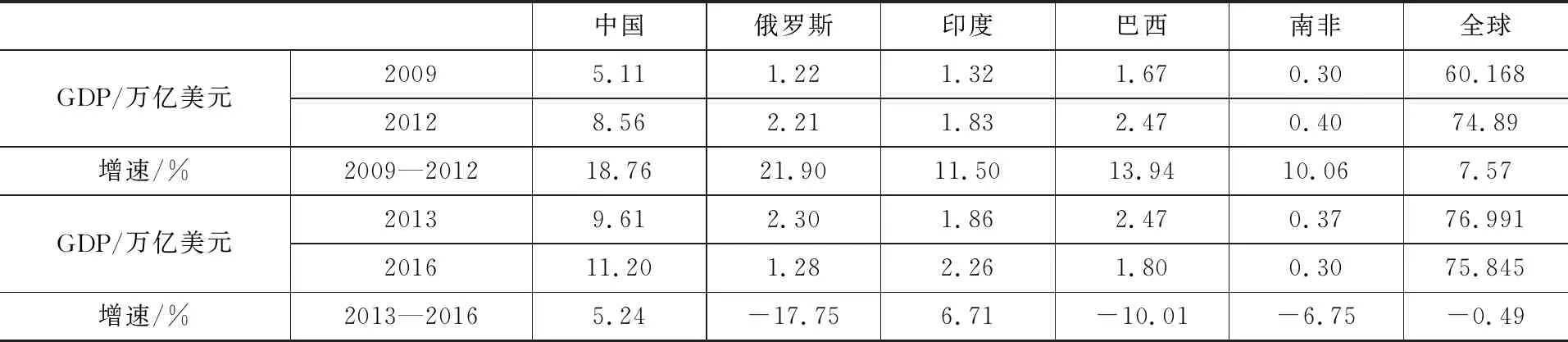

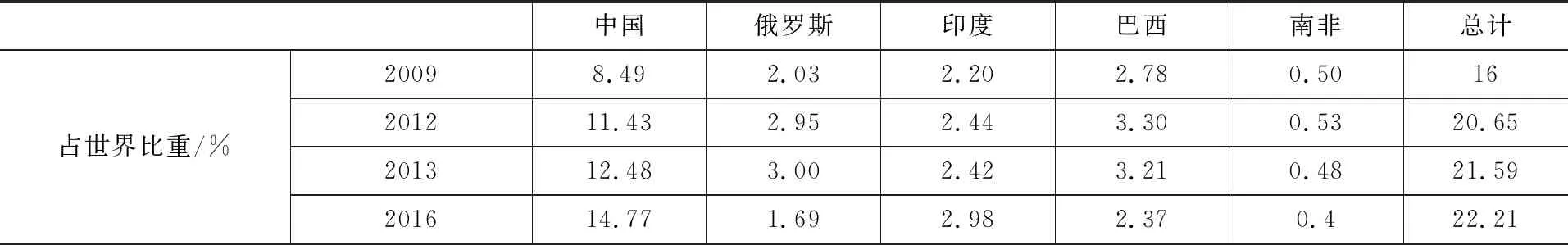

自2009年成立以来,作为新兴经济合作机制,金砖国家经济实力不断增强,在参与全球治理的过程中影响力逐步提升。国内生产总值是衡量一个国家经济发展状况的重要指标,如表1所示,从2009年到2012年,中国、俄罗斯、印度、巴西和南非的GDP年均增长率分别为18.76%,21.90%,11.50%,13.94%和10.06%,远高于全球7.57%的增速。自2013年以后,全球经济发展速度放缓,金砖国家国内生产总值增速减缓,甚至出现负增长。但不容忽视的是,除南非GDP总量无明显增长外,2016年中国、俄罗斯、印度和巴西的GDP总量相较于金砖国家成立之初均有较大的涨幅。同时,通过表2可以发现,金砖国家GDP总量占世界的比重逐年提升,从2009年的16%上升到2016年的22.21%。因此,自金砖国家成立以来,其成员国中国、俄罗斯、印度、巴西、南非的经济实力不断增强,为世界经济的平稳发展做出了重要贡献,同时对世界经济的影响力也进一步提升。

表1 2009—2016年金砖国家GDP总量与增速(37)金砖国家统计局、联合国统计司、IMF统计数据,参见The World Bank, The World Development Indicators, Dec. 2017, http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/.

表2 2009—2016年金砖国家GDP总量占世界比重(38)金砖国家统计局、联合国统计司、IMF统计数据,参见The World Bank, The World Development Indicators, Dec. 2017, http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/.

在发展初期,金砖国家更加强调的是在现有机制下的建设。2009年6月16日,“金砖四国”领导人在叶卡捷琳堡举行首次正式会晤,胡锦涛在讲话中指出,“金砖四国”作为主要的新兴市场国家,“按购买力平价计算,对世界经济增长的贡献率已超过50%”,“肩负着维护世界和平、携手应对传统和非传统安全威胁的重大使命”,应“充分用好现有机制,通过对话和交流加深政治互信”。(39)胡锦涛:《在金砖四国领导人会晤时的讲话》,载《人民日报》,2009年6月17日,第3版。2009年9月,“金砖四国”财长和央行行长会议呼吁国际社会推进多哈回合谈判,加快推进国际金融机构改革,进而提高新兴发展中国家在国际金融体系中的话语权。2011年,胡锦涛在金砖国家领导人第三次会晤时的讲话中提出,金砖国家应该充分利用联合国、二十国集团及自身等各层次的多边合作机制,开展务实有效的合作。(40)胡锦涛:《展望未来 共享繁荣——在金砖国家领导人第三次会晤时的讲话》,载《人民日报》,2011年4月15日,第1版。在这一阶段,金砖国家的行为更加倾向于遵循适当性逻辑,倾向于在现有的国际合作的框架下开展合作与行动,扮演着现有国际规范的遵循者、支持者和维护者的角色。

随着经济实力的增强,金砖国家开始对现有的规范提出意见和挑战,从而推动全球治理体系构建更为平等的权力分配机制。其中,中国主要强调对利益共同体的构建,同时,在不同时期关注的重点也有所差异。2012年12月,中共十八大报告指出:“中国致力于缩小南北差距”,致力于“推动国际关系民主化”。为实现这一目标,胡锦涛指出,“中国要加强同主要经济体宏观经济政策协调”。(41)胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进并为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》,载《人民日报》,2012年11月。2015年10月,中共十八届五中全会则更加强调中国在全球治理中“制度性话语权”的提高。(42)《中共十八届五中全会在京举行》,载《人民日报》,2015年10月30日,第1版。基于现实与传统内在的差距,俄罗斯在实力崛起的过程中更加关注权力的转移趋向。2013年,俄罗斯在其外交构想中将全球权力的动态总结为“政治、经济、军事等”多维度的亚太转移趋势。(43)波波·罗、陈曦:《两种世界观与世界失序的回归——新霍布斯式想象与俄罗斯外交的功能性失调》,载《俄罗斯研究》,2016年第2期,第62-99页。与俄罗斯相似,印度也同样关注权力东移对金砖国家以及全球治理秩序和规范带来的影响,认为当前正处于“有利的外部环境”之中。(44)李冠杰:《试析印度的金砖国家战略》,载《南亚研究》,2014年第1期,第119-142页。同时,在致力于构建更加平等的权力分配机制的过程中,中国也致力于建立更为开放的合作平台和机制。2013年,在对中亚和东南亚的访问期间,习近平首次提出建设“一带一路”的重大倡议。这一倡议联结亚欧非三大陆,覆盖六十多个国家,秉持“共商、共享、共建”(45)新华社:《经国务院授权 三部委联合发布推动共建“一带一路”的愿景与行动》,载《人民日报》,2015年3月28日,第3版。原则,涵盖政治、经济、文化、外交等多个层面的合作,从而构建了一个开放、包容的平台,成为中国参与全球治理的全新探索。由此可见,金砖国家的实力崛起伴随着全球治理体系权力的东移,现有规范中的权力分配发生了一定的变化。同时,在实力崛起的过程中,金砖国家也在推动建立更为包容的对话交流平台,为其行为的转变提供良好的外部环境。

2. 认知转变推动行为转变

2012年之前,金砖国家以适当性逻辑为行动指导,第二次世界大战结束后建立的布雷顿森林体系和以联合国为中心的国际安全治理体系引导着金砖国家的角色定位与行动。

2009年6月16日,金砖国家第一次领导人会晤形成的《叶卡捷琳堡会晤联合声明》指出,金砖国家“承诺推动国际金融机构改革”,同时,面对世界经济危机带来的冲击,“敦促各方保持多边贸易体系稳定”。(46)《金砖四国领导人俄罗斯叶卡捷琳堡会晤联合声明》,载《人民日报》,2009年6月17日,第2版。2010年的《金砖国家领导人第二次会晤联合声明》强调,要“依据国际法并在平等合作、互相尊重、彼此协调和集体决策”的基础上(47)《金砖国家领导人第二次会晤联合声明》,载《人民日报》,2010年8月30日,第2版。推动现有国际秩序的发展,同时在外交方面,“支持联合国在应对全球性挑战和威胁方面发挥中心作用”。对于布雷顿森林体系的核心组织——国际货币基金组织的改革,金砖国家在2011年和2012年的声明中表明了支持立场。通过以上对金砖国家认知的分析可以发现,这一阶段的金砖国家是国际现有规范的遵循者和维护者,以联合国布雷顿森林体系下的组织和机构原则为指导,形成了相应的行为主张和观念。

在这些认知的指导下,2009年到2012年期间,金砖国家在2010年领导人会晤以及2012年的非正式会晤的商讨中分别向国际复兴开发银行、国际货币基金组织增资,以维护国际金融体系的稳定和可持续发展;2012年8月,俄罗斯加入世界贸易组织,进一步融入当前的世界经济体系。2013年作为金砖国家“第一轮领导人会晤”的收官之年,五个成员国对于金砖国家在国际社会中的定位与未来走向进行了深入的探讨,并最终达成共识。在这一次会晤的声明中,金砖国家对现有国际经济体系存在的不足进行了一定的批判,金砖国家的行动逻辑转变为争论性逻辑。(48)《金砖国家领导人第五次会晤德班宣言》,载《人民日报》,2013年3月28日,第2版。

2013年的《德班宣言》将金砖国家定位为“对全球经济和政治领域的重大问题进行日常和长期协调的全方位机制”,同时对在国际金融秩序中占主导地位的欧洲国家、日本和美国的经济措施带来的负面外溢效应进行了批判。(49)《金砖国家领导人第五次会晤德班宣言》,载《人民日报》,2013年3月28日,第2版。在2014年和2015年的联合声明中,金砖国家对国际货币基金组织改革方案的搁浅表示失望,认为这一组织正逐渐失去合法性和有效性。(50)《金砖国家领导人第六次会晤福塔莱萨宣言》,载《人民日报》,2014年7月18日,第2版。作为全球增长的引擎(51)《金砖国家领导人厦门宣言》,载《人民日报》,2017年9月5日,第2版。,金砖国家强调对现有国际体系的改革,从而实现全球治理秩序的公平。2016年,在金砖国家第八次领导人会晤中,习近平强调,金砖国家需要“继续做全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者”,推动构建更为公正合理的国际规范和秩序。(52)习近平:《坚定信心 共谋发展——在金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上的讲话》,载《人民日报》,2016年10月17日,第2版。在这一阶段,金砖国家转向进一步完善国际体系规范的理性追求,对现有规范存在的缺陷和不足发表争论性话语。

在这一逻辑的影响下,金砖国家在参与全球治理的过程中逐渐实现合作机制的实体化。2014年金砖国家第六次领导人会晤签署了成立金砖国家开发银行和应急储备安排的协议,围绕减贫在经济、教育、医疗等多个领域开展合作与援助项目,促进南南经济合作。同时,为实现国际金融体系的稳定发展,金砖国家领导人在2014年举行了同南美国家领导人的会晤,围绕包容性增长的可持续解决方案进行协商和讨论;2015年组织了与欧亚经济联盟、上海合作组织成员国与观察员国及受邀国国家元首和政府首脑的会议等一系列会议(53)《金砖国家领导人第七次会晤乌法宣言》,载《人民日报》,2015年7月10日,第2版。;2017年开展了同环孟加拉湾多领域经济技术合作组织成员国领导人的对话会(54)《金砖国家领导人第八次会晤果阿宣言》,载《人民日报》,2016年10月16日,第2版。。这一系列会议对区域经济一体化与经济的可持续发展产生了重要影响。同时,围绕全球环境治理问题,2014年6月,金砖国家正式启动环境合作,并于2017年在第三次金砖国家环境部长会议上通过了《金砖国家环境可持续城市伙伴关系倡议》。为维护国际安全,2016年9月,金砖国家举行了反恐工作组首次会议,为世界和平发展贡献力量。

综上所述,规范引导与规范争论影响着金砖国家在不同阶段的行为(见表3):在以适当性逻辑为指导的阶段,国际金融规范影响着金砖国家的行为;在争论性逻辑下,金砖国家对现有国际规范存在的有效性进行了批判,并寻求建立更加安全、公平的国际秩序体系。

表3 金砖国家领导人正式与非正式会晤中关于全球治理的内容(55) 资料来源:笔者根据金砖国家领导人历次会晤相关资料整理而成。

四、 结 语

本文以金砖国家九次领导人正式会晤和非正式会晤的联合声明为主要分析文本,结合各领域部长级会议内容和相关实践行动,从实力、利益以及规范争论的角度动态性地剖析了金砖国家在全球治理中态度与行为转变的动因。具体而言,可以从两个方面初步得出结论:首先,规范引导与规范争论这两种行为逻辑在研究国际社会行为体——金砖国家的行动上具有重要意义。以往对金砖国家行为的研究往往注重静态的分析,而本文将金砖国家针对国际规范的不同观念与行为划分为不同阶段,更为准确地分析了其中的变化与原因。其次,成员国实力的崛起为金砖国家塑造了良好的国际环境,对其认知转变的研究有助于更好地了解和明确金砖国家未来的走向。通过对现有国际规范从适应性逻辑向争论性逻辑的转变,金砖国家在国际社会中的影响力逐步扩大,对国际金融安全治理的探索也在不断地走向成熟与规范。