女性之光:吴贻芳

文/芝士咸鱼

这位极富盛名的民国女性终身未婚。少女时期家逢巨变,被新时代的滚滚浪潮裹挟中一路前行,她从伶仃孤女成长为全中国第一届女大学生、第二位大学女校长、第一位女副省长。

坚韧与优雅成为她的战袍,她仿佛以己一身承载了和“女性”相关的所有荣耀。

女性之光

1945年,中国作为反法西斯同盟国家出席联合国制宪大会。国内派去的各党派代表包括董必武、宋子文在内一行十人,仅有一名女性代表立于其中——无党派教育家吴贻芳。

各国代表纷纷发言,轮到中国代表时,吴贻芳身着紫绛红色丝质旗袍,轻移莲步,缓缓走上讲演台。她以中国为例,讲述维护和平的重要性,语气不卑不亢毫不怯场,只一身气度足以令人凝神倾听。

演说完毕,背后各国国旗迎风飘扬,空气中充斥着难以言喻的肃穆感。吴贻芳庄重地在《联合国宪章》中签下自己的姓名,她是历史上第一位在《联合国宪章》中签名的女性。

她的端庄典雅也迅速征服了罗斯福总统,被冠以“东方智慧女神”之名。

吴贻芳的淡雅气质不仅征服了美国人。在国内,她也享有相当声誉。作家冰心见过她多次,直至冰心晚年,仍然难忘吴贻芳当年梳黑色发髻身着优雅合身的旗袍款款走向讲台的姿态。

冰心第一反应竟是讶异:“我惊慕于她端凝和蔼的风度,在我们女大的讲台上,从未有过如她这般杰出的演讲者。”

时光流逝,上世纪四十年代,吴贻芳与冰心都曾从政,吴贻芳常主持参政会议,冰心是坐在会堂台下仰望她的参议员。纵使会议进行到最容易导致混乱的辩论环节,吴贻芳也总能不慌不忙地指点先后顺序,似乎对参会人员的姓名和背景都了然于心。

间或,老一辈革命家董必武在台下入座,向冰心低声感叹:“像这样精干的主席,男子中也是少有的。”冰心在一旁听着,内心激荡,生出同为女性的自豪感。

70年代末,吴贻芳的母校美国密歇根大学校友会颁布了一项“和平与智慧女神奖”,其中一年颁给了吴贻芳。致辞中,时任校长史密斯十分欣赏她,称:“这是一位杰出的教育家和进步的女政治家”。

此时吴贻芳已至耄耋之年,拖着一副病躯远赴美国接下这枚银质奖章。她穿着剪裁得体的旗袍,有一双饱含风霜的眼睛,银发如霜仍姿态优雅。吴贻芳张口便是一段流畅英文,咬字精准且有独特韵味。

她接过奖杯:“这不仅是美国人民给予我个人的荣誉,也是给予我的祖国、我国人民,特别是我们中国妇女的荣誉。”

在座人员全体起立,掌声雷鸣长达数分钟之久。

坎坷前行

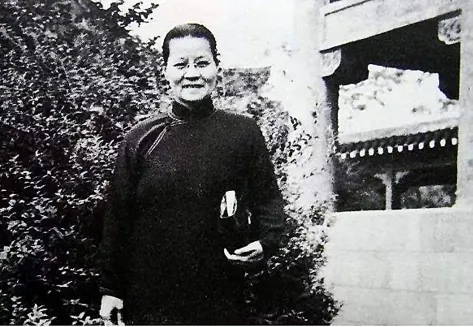

在存留下来的吴贻芳旧照中,不难发现,吴贻芳体态纤瘦,常穿暗色衣裙,既有旧式女子的端庄,又兼具新女性的斯文雅致。

无法忽略的是,她极少展露笑颜。这或许源于她的身世。

1893年,吴贻芳生于湖北武昌吴家宅,家中行三,出生时恰逢凛冽寒冬,腊梅飘香,父亲便以“贻芳”为其命名,以“冬生”作为别号。

吴家属于旧室官宦家庭,父亲是候补知县,母亲是温婉娴雅的大家闺秀,在吴贻芳仍处于稚子之龄便为她缠足,作新月状。

吴贻芳对此并不认同,比起那些闺阁消遣,她更希望如同父兄同样接受正统教育,在旧社会中浸染多年的吴父不以为然。

吴贻芳与姐姐吴贻芬奋力抗争,据说是通过两人以吞金了结生命做胁迫,父母方才无奈妥协。

好景不长,1909年,吴贻芳刚及二八年华,家中突逢变故。坊间对此说法不一:有人称吴父被上司当作公款挪移的替罪羊,被迫投江自尽;也有人称吴父是因不适应时下风云变幻,局势不稳,心灰意冷下了结余生。

旧式家庭中,父亲的角色代表着支撑。父亲去世三年,兄长也因吴父逝世而无法继续学业,又无法找到满意的工作,郁郁不得志下选择投江自尽。弱柳扶风的吴母接连痛失夫与子,她无法接受此等打击而撒手人寰。

在为母亲守灵的夜晚,当初一同与父亲为进学奋力抗争的姐姐贻芬悲痛之下也选择悬梁自尽。

对于吴贻芳,当初失去父亲的痛楚犹在,又接连失去母亲与兄姊,此时,她还是个十几岁的小姑娘。同龄人正恣意享受年少时光时,她却需要担起一个家庭的重量,如果这还能称上一个“家”。

悲恸与沮丧撕扯着这个年轻姑娘,她在日记中提笔写下:人生的不幸几乎全集中到我身上,我真是哀不欲生。

姨夫将她接回家中,吴贻芳也考入金陵女子大学,四年苦读,她成了金陵女子大学也是中国第一代获得女子大学学士学位的五名毕业生之一。

一腔悲痛仿佛被寄放在学业上,吴贻芳脸上却再难出现笑容,寡言少语。

生活本平静无波,她因口语流畅被推荐去赴美留学,直至时任澳大利亚总理来学校演说,台下听众足四千人,这位总理言行间不乏对中国的歧视色彩:“中国经济落后且人民无知,政府无能,盗匪遍野……上帝赐给我们的资财,都被那些不开化的野蛮人,白白地浪费掉……”

纵使修养上佳如吴贻芳,听到此处也勃然大怒,她连熬整夜撰写出回击澳大利亚总理的文章,在华人留学生圈看似平静的生活仿佛投入一粒石子,人人都在为她叫好。

此时适逢母校金陵女大来信,聘请她担任母校校长。吴贻芳时年35岁毅然回国投身教育,只回复寥寥数语足见决心:“论文已毕,考试及格,定期回国。”

这是中国历史上第二位就任校长一职的女性。就职典礼上,不乏宋美龄在内的数百位来宾,座无虚席。吴贻芳站在演说台上,仍是以往的温柔语调,一字一句铿锵有力:金陵女子大学的目的只有一个——造就为社会所用的“女界领袖”。

成为校长

1930年代,年轻姑娘之间若是暗暗较量,早已不再攀比自己的家境、容貌等俗物,这些远比不上就读金陵女子大学所带来的荣耀。倘若拿到吴贻芳手签毕业证书,想去国外知名大学进修也并非难事。

入校新生需要闯五关斩六将,在层层选拔中脱颖而出,还得接受一系列仪表检查。

章太炎与张治中也曾将爱女送入其中,这本是上流社会的闺秀名媛才能通行之地,可自吴贻芳就职以后,金陵女大开始不分阶级,向社会全面招生,若有学子生活捉襟见肘,便在学校为其提供工作机会与奖、助学金。

吴贻芳在此就任校长长达23年。她立下金陵女子大学的校训:厚生。

吴贻芳用行为作出表率。

执教期间,吴贻芳提倡每位教师带领近十位学生以小组授课的形式,从而解决学生在成长学业中遇到的困惑。她本人言传身教,除去测试期间外几乎不曾离开过课堂。

然而每逢测试,教师们只需为学生发下考卷便可悄然离去。没有一位教师会留下来监视学生是否作弊,吴贻芳执掌金陵女大的几十年中,无一例外。

吴贻芳就职期间,她曾定下一条校规:不收已婚学生,在校生若是结婚就得自行离校。在她看来,是否踏入婚姻殿堂虽是个人自由,但结婚以后,尤其是当时家庭关系中处于劣势的女性群体,在多数情况下只会陷入家庭琐碎当中,于学业上毫无帮助。

规矩虽定,她却并非死板而不知变通的人。某天吴贻芳在校园内散步,发现窗户下有一把椅子,细究之下,原来是有学生铤而走险,爬窗外出。眼见势态如此,吴贻芳也不恪守己见,她明白了“禁不如疏”。

她将学校内一间会议室重新装修,造出一些供情侣相处的半封闭狭小空间。在规定时间内,学生们可以自由接待自己外来的男友进去聊天。为此,金陵女大的学生还造出一新词“Local”,意为“love+call”缩写。女学生们也常互相调侃:“你的Local来喽。”

有位名为曾季肃的已婚女子从朋友当中听闻吴贻芳此人,提笔给她写信,信中坦诚自己已有两位子女,但为摆脱封建婚姻的束缚,她仍想读书。

虽然校规既定,她却不想让任何一位一心追求教育的女性失去机会,吴贻芳思索良久,终是应许。

吴贻芳并不知道自己当初的选择如同蝴蝶效应般,在中国教育事业上扇动了一下翅膀,曾季肃毕业后也追随她的步伐,后来创办了沪上知名的南屏女中。

时下,女子入学机会仍是寥寥,虽然有零星女校兴办,然而就连梁启超这样的进步人士也认为其目的在于“让女性更好地相夫教子”上。

吴贻芳的教育理念全然不同,她实施“人格教育”,将女性放在与男性完全平等的位置上教育。文科生毕业前要选修理科知识,理科生也同样需要研习文科学类。

如今看来理所应当的事情在当时却能称平惊雷,金陵女大的毕业生们在择业中拥有了不可比拟的优势。吴贻芳关于教育的一系列措施令周恩来也极为赏识:我们党内要是有个像吴贻芳这样的学者该有多好。

在吴贻芳的多年校长生涯中,曾有人提议金陵女大不分性别,男女混招,吴贻芳总是全力反对:“若真如此,女子永远无法在学校中发挥领袖作用,这样,我们怎么能培养出女性领袖呢?”

在此理念之下,金陵女子大学为社会输送了999名毕业生,被誉为“999朵玫瑰”。

赤子之心

民国时期,流传着一句笑谈:若说宋美龄是民国第一夫人,吴贻芳则是民国第一小姐。

二人同属时下杰出女性,宋美龄毫不掩饰对前者的欣赏,曾多次致电邀请吴贻芳做教育部长。百年大计,教育为本,此职位的重要性不必赘述。然而宋美龄多次致电得到的回应都是“吴校长人不在”这类推辞。在吴贻芳心里,她只专注于想把金陵女子大学办好。

她从不曾贪慕名利,据学生回忆,吴校长常年住在一间不到15平的小房子里,坐黄包车,穿着打扮也以朴素为主,工资与酬金大多转赠予一些经济状况堪忧的师生。

到了更为动荡的年代,她的专车也被取消,时常踩着一双小脚通过拥挤的公交车出行。当时常有人在南京3路公交车中看到一个小脚老太太颤颤巍巍地挤在人群里。

吴贻芳此时已至花甲之年,大可以选择一语不发明哲保身。可她多次站出来表达自己的思考与想法,直呼当时的某些政策与现象简直“荒谬”。有人担心她因此惹上祸端,上门劝她。老太太先是温言谢过对方好意,只答:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”

吴贻芳此生都未改初心,坚持自己的教育理念。

待吴贻芳晚年后,曾经的学生们自愿轮流排班来照顾这位老校长,她一生可谓传奇,桃李满天下。可照顾过她的学生回忆起老校长的生活琐碎时,总结成一句:她的生活简单,从不要求什么。

赴美留学期间,吴贻芳那双早年缠过的小脚曾令同学们饶有兴致,她并不以此为耻,只宛然一笑:这是我母亲心血凝成,是上帝送给我的礼物。

1985年11月10日,吴贻芳安详地闭上了双眼,这双被视为陋习的小脚陪伴她辗转于国内外,陪伴她完成了“厚生”的教育理想。直至去世前一刻,她心心念念的仍是复办金陵女大。

两年后,在曾经的校友疾呼下,南京师范大学恢复并成立金陵女子学院。