姿态的阐释

——西方音乐表演研究的前沿问题及意义

高拂晓

随着20世纪下半叶认知心理学的发展,许多有关认知心理的问题,特别是人的意识与身体之间的关系问题渗透到西方学术的方方面面,在语言学、社会学等领域出现了许多跨学科的研究方法和潮流。在音乐领域中,比较突出的体现是音乐表演姿态(gesture in musical performance)的研究。目前国际上对这个课题的研究已有一些成果,而国内关注的人还很少(1)国内对音乐姿态课题进行研究的主要代表有赖菁菁的《表演姿态的概念与分类——从跨学科的音乐姿态研究视角出发》,《人民音乐》2014年第4期;《音乐姿态研究——跨学科音乐分析的新趋向》,《音乐艺术》2014年,第4期。陆今菁:《西方音乐姿态理论探究》,南京师范大学硕士学位论文,2017年。这几个研究引用到一些外文文献,但还很不全面,对姿态理论发展的来龙去脉和发展方向还缺乏系统的梳理。由于这个问题涉及到最前沿的科技与艺术相结合的问题,也涉及从方法论转向审美实用的学术与应用型并举的发展轨迹,更是近年来国际上发展火热,但还未引起国内学界广泛关注的音乐表演研究的一个重要子课题。本文试图通过大量一手文献和学理性的梳理理清“音乐姿态”,特别是“音乐表演姿态”这个概念并报告这个问题在国际上的最新研究进展。。表演姿态是由人的身体发出的一种行为,这种行为是通过大脑的信息处理(比如对乐谱的识别)而传递出来的有视觉表现的动作。姿态作为表演者二度创造的一个中介因素,不仅对于声音的传递有直接的作用,而且对于音乐的情感表现和意义传达也产生着一定影响。由于跨学科的方法,姿态的研究在当前音乐表演美学的研究中备受关注,特别是“姿态”所折射出来的“人”与“音乐”的关系问题,突破了传统美学研究中很多难以触及的角度,对整个音乐的创造,从创作到表演和欣赏三个环节进行了新的阐释。

一、认知科学的理论基础

姿态的研究是认知科学发展的必然结果,是人们在认识意识与身体二元论关系问题上新的研究趋势。认知心理学在20世纪下半叶取得了丰硕的成果,其中最具有代表性的可谓“具身认知”(embodied cognition)的理论。“具身认知”的核心理论根植于这样一种观点,即认知依赖于主体的身体(body),而不是大脑(brain)。这与长期以来所认为的意识在认知中起控制作用的传统看法产生了分歧。换一个角度,传统的认知理论认为,大脑通过计算,在符号化的功能层面产生意识,并观念化地通过意识表现出来,而身体在这个过程中只是次要的器官的作用。而“具身认知”理论认为,身体的特征、状态和情形在认知过程中起到关键的作用,意识不是独立于身体的意识,没有身体的参与,意识(思想)将无处安放。罗伯特·威尔逊(Robert A. Wilson)(2)Robert A. Wilson, “Embodied Cognition”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, First published Mon July 25, 2011; substantive revision Tue Dec 8, 2015. https://plato.stanford.edu/entries/embodied-cognition/提出了身体在认知和行为中所起的限制、传达和调整的作用,并指出认知既不局限于大脑,也不局限于身体的折中主义观点。劳伦斯·巴萨卢(Lawrence W. Barsalou)(3)Lawrence W. Barsalou, “Grounded Cognition”, Annual Review of Psychogy, Volume 59, 2008. http://matt.colorado.edu/teaching/highcog/readings/b8.pdf在综合诸多理论的基础上,试图调和传统认知与具身认知之间的分歧,提出“扎根认知”(grounded cognition)的理论, 认为认知并非是一个单一的符号化过程,而是多维度的,是情景化行为、身体状态、感觉符号系统、镜像神经系统、模仿机制(感觉模仿、动力模仿、情感模仿、交际模仿)以及记忆等的综合作用。这些理论都为音乐表演的姿态研究提供了理论基础。近三十年的认知科学建立在大量的实验研究基础上,随着人工智能和机器人技术的迅速发展,取得了突破性进展,虽然在传统的符号认知和具身认知(或是扎根认知)之间依然存在许多不同的意见,但认知的复杂性已不可否认,而身体在认知中的作用得到强调。作为身体发出的姿态,是意识和无意识的表征,成为可供观察和探索的一种现象。

二、从作曲姿态到表演姿态

在20世纪的文献中,有关音乐姿态的说法非常零散,并没有较详细而统一的共识。正如马克·苏利文(Mark Sullivan)(4)Mark Sulliven,“The Performance of Gesture: Musical Gesture, Then, And Now”, 1984, https://www.yumpu.com/en/document/view/16804971/the-performance-of-gesture-musical-gesture-then-and-now-ada.指出,姿态在音乐领域的运用并没有什么历史可以追溯。他在20世纪80年代初提出,姿态是一种混合的媒介(hybrid medium),它并不是简单地把不同的媒介混合在一起,而是把不同的媒介所共享的结构结合在一起。作曲家通过创作姿态,创造出一系列表达技巧。苏利文把音乐姿态作为作曲家的一种创造,认为“姿态”在作曲中无处不在。他还指出,乐谱中的姿态只是一种暗示,等待着表演者的表现,而表演者能否通过对姿态的表演传达作曲家的意图,这就是“阐释”,听众需要对表演者传达的姿态做出“反馈”,“阐释”和“反馈”一样,都是历史的观念。苏利文从作曲家创作的角度提出了音乐姿态的概念,并在表演,欣赏整个链条中思考姿态的阐释问题,并且认为作曲家运用了不同媒介的类似结构,特别是与时间中的运动有关的结构,创造了“声音的姿态”,还运用了语言学的句法分析在作品中进行了分析。他的观点算是音乐姿态理论较早的雏形,从他提到的方方面面来看,姿态主要指作曲家的创作,或者换一种说法,姿态是一种音乐特有的结构创造。

音乐分析理论家罗伯特·哈腾(Robert Hatten)(5)Robert S. Hatten, Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2004, p.100.在探索音乐意义的过程中试图调和“结构”与“表现”之间的对立关系,提出了音乐姿态的系统理论。他对音乐姿态的核心定义是“在时间中塑造的有意义的动力形态”,还强调了是一种听觉姿态。他试图用音乐姿态的概念取代传统的音乐结构、风格、句法、主题等已在音乐分析中广泛运用的音乐语言。他认为,“音乐姿态”具有更强的包容性,不仅可以连接“结构”与“表现”之间的关系,还可以实现从“作曲”到“表演”的转变,并达到音乐与人的交流。哈腾从风格结构、情感交流、意义表现、等级组织、主题持续等12个方面总结了音乐姿态的特征,并在莫扎特、贝多芬和舒伯特的钢琴作品中阐释了不同类型的姿态的表现意义。他牢牢地抓住了传统的主题分析和风格分析的精髓,透过姿态与人的行为模式之间的关系,运用比喻性描述和心理解读,来阐释姿态的意义,具有超越传统分析的美学深度。虽然他的阐释并没有跳出音乐形态和结构,但是通过“姿态”这个概念,他把视野伸向了表演,几乎在他的每一个举例分析中,都不忘强调表演者作为实施音乐姿态的主体的重要性,并强调表演者处理音乐姿态的手法,比如重音、演奏法的运用等,对听众的审美感觉产生着重要的影响。

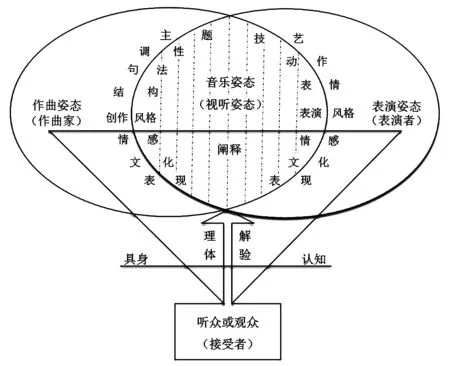

而真正把视野转向表演姿态研究的,当数20世纪末开始在英国研究机构领导下兴起的音乐表演研究。2003年在英国诺威奇市召开了“首届音乐与姿态国际会议”,之后几次大型的国际音乐表演研究会议中多次出现了这一议题(6)高拂晓:《超越音符的想象——剑桥大学表演研究网络第三届国际会议综述》,《中央音乐学院学报》2014年第3期;《多元发展中的音乐表演研究——第四届表演研究网络国际会议综述》,《中央音乐学院学报》2017年第1期。笔者在这两篇文章中介绍了英国表演研究的发起及缘由,统计了前三届英国音乐表演研究会议的议题。,在这一带动下,集中产生了一批有关表演姿态问题的研究成果(7)Anthony Gritten and Elaine King(edited), Music and Gesture, Ashgate Publishing Company, 2006. Rolf Inge Godoy and Marc Leman(edited), Musical Gesture: Sound, Movement and Meaning. Routledge Taylor&Francis Group, 2010. Anthony Gritten and Elaine King(edited), New Perspectives on Music and Gesture, Ashgate Publishing Company, 2011.。音乐姿态和表演姿态其实是两个概念,但相互之间有着复杂而紧密的关联。由于音乐本身就是表演的艺术,在大量的研究中这两个概念实际上常常混在一起,但很多研究从不同角度切入分析,都触及了音乐姿态与表演姿态的关系。笔者试图用一个图来反映这个问题(如图1)。作曲家在创作过程中(有意识无意识地)将声音材料的运动过程用创作手法组织起来,产生了各种作曲姿态,包括体裁在内的主题、调性、句法、结构等多种因素的结合;表演者在识别作曲家的作曲姿态(乐谱)基础上(有意识无意识地)运用表现手段,包括技艺、动作、表情等把音乐姿态传达出来;而真正应该被称作“音乐姿态”的概念实际上体现为表演者和作曲家共同实现的声音姿态(包括视觉),笔者称为“视听姿态”;接受者(听众或观众)对音乐的理解则是对这个“视听姿态”的理解过程;作曲家、表演者和接受者三者之间对“姿态”共同的理解基础则是“具身认知”。这个图示关系有助于我们更好地理解音乐中的姿态问题,下文中有关表演姿态的研究视角也体现在这个关系图示中(8)这个图示反映了作曲姿态与表演姿态在某种程度上重合一致的部分,是指作曲姿态与表演姿态共同反映了某种音乐结构与人体运动的密切关系,在此称为“视听姿态”。此外,并不是所有作曲姿态都在表演中实现,也并不是所有表演姿态都与作曲姿态有关。。

图1

三、 表演姿态的研究视角

近十年来国际上有关音乐表演姿态的研究越来越多,涉及到从音乐创作层面的姿态分析,到身体动作层面的数据分析,到不同表演风格、不同文化的表演场景,再到人机交互的新形式的现代电子音乐表演等方面。其中很多跨学科的研究方法和研究角度是传统研究很少触及到的,体现了新技术条件下音乐学术研究的新潮流。笔者仅选取了其中一些具有代表性的研究视角略作分析。

(一)表演姿态的运动属性

由于姿态建基于具身认知的心理学,绝大多数学者都坚持姿态与身体的运动有着密切的关联,姿态是身体运动的反应,姿态本身就是一种运动形式。而研究者们更关心的是音乐与姿态的内在关联度问题,即哪些姿态与音乐联系最为紧密,而哪些姿态仅是身体的运动。

大卫·利多弗(David Lidov)(9)David Lidov, “Emotive Gesture in Music and its Contraries”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, Music and Gesture, Bodmin: Ashgate Publishing Limited, 2006, pp.24-44.主张区分音乐表现的姿态和身体的运动,试图更精准地定位姿态与音乐的关系。他提出三种姿态的功能:情感的(emotive)、交流的(phatic)和图解的(diagrammatic)。通过对威尔第歌剧中的一段具有复仇情绪的音乐体验的观察得出,人们对音乐姿态的识别具有天生一致的知觉模式,比如用“握紧拳头摇晃”这一相同的动作来表现“复仇”,但同时,如果不采用这种身体语言,也可以用其他的姿态表现同样的特征,比如跺脚或咬紧下巴等。但更重要的是,身体状态和音乐表现在与情感产生关系时,同时也会产生非情感范畴的姿态,比如一些实用的运动姿势、发声法等,即为了配合情感姿态而伴随产生很多其他的姿态,并非所有姿态都是音乐表现的姿态。

贾斯林·伦敦(Juslin London)(10)Juslin London, “Musical Rhythm: Motion, Pace and Gesture”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, Music and Gesture, Bodmin: Ashgate Publishing Limited, 2006, pp.126-141.认为,人们运动的方式也是感知和理解音乐姿态的方式。他从人类感知的角度,通过对速度的分析,指出音乐从慢速到快速的速度频率变化,与人从走到跑的过程呈类比关系,其中步态和步幅等因素也通过节奏得以暗示。更重要的是,由于节奏所包含的层次和内容较速度维度更为丰富和复杂,人的运动体验和听觉感知到的节奏体验有相当差异。他在巴比特(Milton Babbit)《为12件乐器而作》的作品分析中指出,并不是所有的音乐姿态都是“音乐的”,在有些作品中我们可能很难感受到与运动有类似关联的音乐的节奏运动。从而指出了听觉在认知姿态过程中的局限。

温莎(W. Luke Windsor)(11)W. Luke Windsor, “Gestures in Music-making: Action, Information and Perception”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, New Perspectives on Music and Gesture, Bodmin and Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011, pp.45-66.认为,表演者的运动主要分为两种类型,一种是直接产生声音的行为,另一种是间接影响声音产生的行为。她通过分析音乐表演中的内隐时间间隔模式(IOI偏离可视化分析)(12)有关IOI偏离可视化分析的内隐时间间隔模式理论可以参见高拂晓:《中外音乐表演理论研究进展及比较与评价》(上),《中央音乐学院学报》2011年第3期。,指出我们从分析图示中看到的声音的拉长与缩短,均伴随着表演者的加速、减速、停顿和缓急法语气的动作,听众是可以看到这些动作的,但是听众如何理解这些动作与音乐的关系则与听众的音乐能力和专业性有关,也与音乐经验有关。有经验的钢琴老师听到声音就能知道背后发生的行为。她从传统的表演行为,转向电子声学作曲研究,指出作曲家通过声音姿态传递了人类行为表现的信息。因此,对姿态的感知就是对背后的行为的感知(一种生态学的方法)。

罗尔夫·戈多伊(Rolf Inge Godoy)运用各种心理科学理论,比如组块理论、马达理论、语音学的协同发音理论等,研究了音乐表演中声音姿态的协同发音(coarticulation)现象(13)在语音学研究中,罗森鲍姆(Rosenbaum)指出,当我们对着镜子发单词“tulip”时,我们会看到我们的嘴唇在发“t”之前先呈圆形,语音学家把这种现象称为“预测嘴型”,这一现象显示了一个普遍的趋势,任何序列中的单个因素对于协同发音的效应器都是有意义的。罗森鲍姆对协同发音给出了这样的定义:帮助实现更长时间范围的任务而同时产生的效应器运动。进一步扩展这种预测性行为,协同发音在许多领域都有所体现。D. A. Rosenbaum, Human Motor Control, San Diego: Academic Press, 1991. 转引自Rolf Inge Godoy, “Coarticulated Gestural-sonic Objects in Music”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, New Perspectives on Music and Gesture, Bodmin and Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011, pp.67-82.。协同发音是指,在产生声音的行为中,各种因素(比如单个音)融合成一个感知的单位。而感知恰恰反过来,以组块为单位,体现为对声音姿态(比如一个乐句)的感知。因此,感知到的声音姿态,通常是一种形态或形状(shape)。他用红外线捕捉系统分析钢琴家对一段连续的三连音乐句的演奏,从肩部、肘部和腕部的运动轨迹可以看出,音程跨度越大的地方动作的运动速度越快。协同发音现象表明,表演姿态对于声音姿态做出了迅速反应,用我们几乎难以察觉的“延迟”现象把声音塑造成“形状”。

几种代表性的表演姿态的运动观点,从动作与音乐的关系出发,向姿态的感知与接受的角度转变,表明姿态的阐释并不是静态的阐释,而是一种动态过程中与人发生关系的“理解”和“行为”。

(二)表演姿态对音乐结构的反应

由于音乐本身是一种时空中的运动,那么由表演者所实施的姿态的运动与音乐本身的结构运动关系如何,是理解音乐姿态问题的关键,也是姿态这一概念区别于传统的音乐风格、音乐句法、音乐结构等概念的关键,更是对这些传统概念的全新解读。

伊莱恩·金(Elaine King)(14)Elaine King, “Supporting Gestures: Breathing in Piano Performance”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, Music and Gesture, Bodmin: Ashgate Publishing Limited, 2006, pp.142-164.认为,每个音乐句子的连接处,都包含上一个句子的结束,持续和下一个句子的开始,这个过程与人的呼吸过程同理。她研究了钢琴家演奏中的呼吸频率与音乐速度和结构姿态之间的关系,通过对几位专业的钢琴家的演奏及采访发现,他们表演中的呼吸是无意识的,但却与音乐句法的阐释发生着密切的关联。比如虽然不同的钢琴家呼吸特点并不完全相同,音乐的节奏也并不决定相同的呼吸特点,但是,在演奏之前,或在音乐的转折处,比如一个弱起音上,他们都是做吸气的反应。同时,身体的摇摆、肘部的运动、头部的倾斜等姿态也反复地发生在音乐的运动中,比如乐句结尾处手的抬起等。这有效地说明了为了表现音乐的运动,表演者的身体必须要以相适应的姿态做出反应。

约翰·林克(John Rink)(15)John Rink, Neta Spiro and Nicolas Gold, “Motive, Gesture and the Analysis of Performance”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, New Perspectives on Music and Gesture, Bodmin and Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011, pp.267-292.一直强调结构分析是表演的一部分。他把结构分析与表演之间的关系分成两类:一种是先于表演或者可能为表演提供某些基本原则的分析,即规定性分析(prescriptive);另一种是对表演本身的分析,描述性分析(descriptive)(16)John Rink. “Analysis and (or?) performance”,edited by John Rink, Musical Performance: A Guide to Understanding, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p.37. 参见高拂晓:《中外音乐表演理论研究进展及比较与评价》(上),《中央音乐学院学报》2011年第3期。。在表演姿态的研究中,他主张把这两个部分联系在一起,他认为,表演者通过定义姿态的特征从而创造了音乐在时间上的等级结构关系。一方面,他通过研究表演者在时间和动力形态上所塑造的姿态分析(29个表演者的自我组织图Self-organizing maps)展示了表演者对音乐结构的相似反应,但是没有哪两个是完全相同的,数据并不能完全解释人们听觉审美上的问题,总有一些表演是被听觉感知为更优秀的表演;另一方面,他结合阐释的方法,解读数据中的差异。比如通过对鲁宾斯坦的表演数据的微观分析得出,他并没有完全遵循传统研究所认为的在音乐结构中对音符拉长或缩短(rubato)的固定模式的规律性运用,而是在动力和结构之间取得了一种平衡,创造出一种更为特质的姿态的动力感,是一种灵活运用演奏法的体现。

简·戴维森(Jane W. Davidson)(17)Jane W. Davidson, “Bodily movement and facial actions in expressive musical performance by solo and duo instrumentalists: Two distinctive case studies”, Phychology of Music, 40(5), 2012, pp.595-633.在对音乐表演中的面部表情和身体动作的研究中得出,表演者的表演姿态是对音乐的结构阐释的反映。比如在对郎朗演奏李斯特的《爱之梦》这个作品中的姿态研究中,她用乐谱和表演图像进行对照,仔细分析了郎朗的各种表情,并指出,在音乐呈现出相对紧张的情感(比如高潮)时,郎朗以相应的表情和动作,比如紧皱眉头、闭眼和紧张的面部肌肉表现,而在舒缓的乐句时,则身体向后依靠或摇头等。表演者的动作体现出对音乐情绪的预测性的指示和理解。同时,表演者的姿态也提供给听众对音乐结构、音乐的叙事性以及对音乐的情感意义的洞察。表演者的身体姿态无疑是一种与音乐结构相关的表现性姿态。

劳伦斯·兹比科斯基(Lawrence M. Zbikowski)(18)Lawrence M. Zbikowski,Foundations of Musical Grammar, New York: Oxford University Press, 2017, pp.95-101.的研究认为,表演姿态通过身体体验与音乐结构进行类比,反映着与音乐结构之间的两种关系,一种是与音乐句法特征相统一的身体姿态,另一种是与动力模式相类似的精神姿态。他分析了两个例子,一个是1936年电影音乐剧《摇摆时代》(SwingTime)中男主角演唱《今晚你看起来真美》(TheWayYouLookTonight)的片段;另一个例子是一段勃拉姆斯的匈牙利舞蹈的器乐音乐配合美国20世纪40年代的政治讽刺喜剧片《伟大的独裁者》(TheGreatDictator)中理发店的情景。第一个例子中男主角的身体运动提供了一系列与音乐和语言(歌词)相一致的视觉图像,特别是音高方面呈现出来的方向性特征。这表明,表演者的身体运动反映了通过音乐的结构所呈现出来的思想。第二个例子中理发师跟随音乐的动作,主要是一种观念的整合,来自音乐建立起来的精神的空间,而不是直接由音乐与运动的物理联系建立起来的。

吉娜·华通(Gina A. Fatone)(19)Gina A. Fatone, Martin Clayton, Laura Leante and Matt Rahaim, “Imagery, Melody and Gesture in Cross-cutural Perspective”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, New Perspectives on Music and Gesture, Bodmin and Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011, pp.203-220.等人研究了不同文化中的音乐表演姿态。通过对印度克希雅尔音乐(Khyal)的表演姿态分析发现,身体的姿态,比如手远离身体的程度与旋律的音高相关,左右手的姿态是不对称的(类似指挥的左右手)等,听众对表演的理解,表现为“反应”和“参与”两种类型;对北印度声乐表演的姿态分析发现,手部姿态的图像化与音乐运动的特征相联系,比如演唱者使用一种类似“打结”的手势去指示一种装饰音的唱法(Khatka);对拉格空间中的姿态研究发现,旋律是一种空间中的运动,表演者通过旋律的拓展来探索这个空间,姿态与旋律的空间位置相联系;对苏格兰古典风笛演奏的研究中发现,演奏者用“画圆圈”的姿态指示旋律音的延长和缩短,同时类似弹性的动作也表示对流动性旋律的一种类比。可见,不同文化中的音乐表演姿态,共同指示了一种作为运动的音乐的特征,也深层次地揭示了音乐与运动的关系。

几种代表性的表演姿态与音乐结构关系的研究表明,音乐结构是表演姿态的基础,表演姿态以并非单一的,而是多模态化的方式从各个层面与音乐结构发生着紧密的关联,音乐姿态的阐释是一个有机结构体的复合阐释。

(三)表演姿态的功能和作用

表演姿态与音乐结构的内在关联,使表演姿态在传递音乐结构的指示意义的过程中起着重要的作用,从而,作曲家的意图、音乐的情感表现、音乐的意义传达都通过姿态作为媒介而表达出来。

亚历山大·詹森纽斯(Alexander R. Jensenius)和马塞洛·万德莱(Marcelo M. Wanderley)(20)Alexander Refsum Jensenius, Marcelo M. Wandeley and Rolf Inge Godoy etc, “Musical Gestures: Concepts and Methods in Research”, edited by Rolf Inge Godoy and Marc Leman, Musical Gestures: Sound, Movement and Meaning, New York: Routledge, 2010, pp.12-35.等人总结了以往研究中的四种表演姿态:产生声音的姿态(sound-producing gestures),交流的姿态(Communicative gestures),促进声音的姿态(sound-facilitating gestures)和伴随声音的姿态(sound-accompanying)。不同乐器的发声方法不同,所以产生声音的姿态有所区别,也称为“器械的姿态”(instrumental gestures);交流的姿态发生在合作表演的表演者和表演者之间,或者表演者和接受者之间;促进声音的姿态是在产生声音的基础上修饰声音的,比如乐句的表现手法,同时具有交流的功能;伴随声音的姿态是指并不与声音的发出发生必然联系的一些身体动作,比如头部的摆动。

索菲亚·达尔(Sofia Dahl)和罗伯托·布莱辛(Roberto Bresin)(21)Sofia Dahl, Frederic Bevilacqua, and Roberto Bresin, “Gestures in Performance”, edited by Rolf Inge Godoy and Marc Leman, Musical Gestures: Sound, Movement and Meaning, New York: Routledge, 2010, pp.36-68.等人认为,这些视觉的姿态增强了我们对音乐的体验和参与感,但不同的表演学派对姿态的运用持不同的观点。有的主张有更多的内在情感,而不在于姿态的丰富,但有的却主张适当的姿态有助于声音的表达。他们还主张,不同乐器的表演姿态不同,不仅要研究不同功能姿态的联合作用以及它们之间的关系,而且要在不同的乐器表演中收集相关的信息进行差异化的研究。

贡纳·约翰森(Gunnar Johannsen)和特里萨·那克拉(Teresa Marrin Nakra)(22)研究运用的技术设备有加速度计(accelerometer)、回转仪(gyroscope)、压力传感器(pressure sensor)、红外传感器(infrared sensor)、肌电图传感器(electromyography sensor),以及“数字指挥棒”(digital baton)、“指挥家夹克”(conductor’s jacket)等等。Gunnar Johannsen and Teresa Marrin Nakra, “Conductor’ s Gestures and Their Mapping to Sound Synthesis”, edited by Rolf Inge Godoy and Marc Leman, Musical Gestures: Sound, Movement and Meaning, New York: Routledge, 2010, 265-298.指出,唯有指挥是音乐表演中不直接产生声音而更集中于姿态的艺术。指挥的意义是通过表现性的姿态传达情感内容。他们运用了大量先进的电子设备去探测指挥的手部动作和指挥棒的运动轨迹。研究发现,提前给出演奏者提示的意图在指挥家的手势中非常明显,而且根据音乐的需要,左手和右手分别采用了不同功能的姿态,右手是对节拍的把握,左手则实施着补充节拍特征的表情姿态,比如在乐章结束句中,左手大幅度地下降显示音量的突弱。

杰夫·勒克(Geoff Luck)(23)Geoff Luck, “Computational Analysis of Conductors’ Temporal Gestures”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, New Perspectives on Music and Gesture, Bodmin and Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011, pp.159-175.认为,指挥家的表演姿态能够为演奏者和听众的理解提供听觉和视觉线索,不仅提供时间信息,也提供表现信息。他与斯洛博达(sloboda)联合使用运动捕捉摄像技术探测表演者在音乐的加速度中与指挥的协调度,发现在乐团表演中,节拍越清晰,速度越快的地方,姿态提供的线索越是明显,演奏者与指挥越能达成同步。同时,乐团队员总是滞后于指挥姿态的提示,并与指挥姿态中的垂直速度相关性最高。进一步说,节拍一致性程度与指挥姿态的变化速度和瞬间速度相关,而并不受整个运动速度和运动方向的影响,可见指挥在节拍的关键点上和速度变化中给出的姿态提示更为关键。另外,研究还得出,指挥经验、与指挥合作的经验,以及不断的学习能增强互相的交流效率,达到更一致的姿态反应。

伊莱恩·金(Elaine King)和简·金斯伯格(Jane GinsBorg)(24)Elaine King and Jane Ginsborg, “Gestures and Glances: Interactions in Ensemble Rehearsal”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, New Perspectives on Music and Gesture, Bodmin and Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011, pp.177-201.研究了合作表演中的姿态功能,认为姿态一般有两种功能,一是产生声音的,二是表现性的。表演姿态通过这两种功能去实现表演者之间的交流和与接受者之间的交流。她们选择了几组专业的音乐家和学生,互相搭配进行声乐和钢琴的合作表演,考察了合作表演中姿态的交流。重要结论是,钢琴伴奏运用较多的点头、抬手、倾斜身体等姿态与演唱者交流,特别是在音乐的转折处,乐句的变化中,以及声乐部分进入时。演唱者也会使用一些姿态反馈声音的表现内容。但演唱者和伴奏使用各自不同的姿态,这不同于乐团中使用同样乐器的乐手。演唱者和钢琴伴奏之间专业性越高、熟悉程度越高,所使用的姿态越多。

这些研究从独奏表演,到合作表演,以及不同表演形式的表演中考察姿态的作用和意义。可见,表演姿态的功能是多样化的,不仅要传达音乐的表现意义,更要实现姿态的交流本质。这种交流本质正是作曲家、表演者和听众三位一体地达成对姿态的一致性理解的过程。

(四)表演姿态的审美与文化

音乐的运动与姿态的反应之间,不仅仅只是一种结构与表现相匹配的物理行为,更是一种文化行为,在各种表演形式中,表演姿态还承载着大量的文化、审美甚至政治等方面的内涵。表演姿态在认知心理基础上,以身体体验为基础,从物理运动走向精神共鸣。

菲利普·迪宁(Philip M. Dineen)(25)Philip Murray Dineen, “Gestural Economies in Conducting”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, New Perspectives on Music and Gesture, Bodmin and Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011, pp.131-157.提出“姿态经济”的概念,引用投入与产出关系,从姿态的符号、政治、风格、审美、心理几个方面的特征,分析了指挥手势的意义,特别是指挥强拍上的动作意义。由于指挥的领导者身份,指挥的姿态具有多重含义,不仅有阐释的功能,而且是用权威的身份与乐团成员达成共识的过程;指挥的姿态包含了基本的力学功能,但作为表演,姿态的意义远远超出只是对音乐节拍的确认,指挥的性格、才华、名气等因素都会参与姿态的表达与交流,并通过与乐团成员建立的心理信任关系去实施姿态的意义。他把姿态的分析从技术性层面更多地拓展到了文化层面。

彼得·埃尔斯登(Peter Elsdon)(26)Peter Elsdon, “Listening in the Gaze: The Body in Keith Jarrett’s Solo Piano Improvisations”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, New Perspectives on Music and Gesture, Bodmin and Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011, pp.192-205.指出,爵士乐表演者的身体所传达的意义已经超出了声音表现的表面理解。对于爵士乐手来说,他们的表演姿态与声音表现是一个整体,是他们内在个性的外化,是一种身份的象征,身体的行为是一种很有力的指示性力量,同时还实现着与听众的仪式般的交流。他以爵士音乐家基思·杰瑞特(Keith Jarrett)的一次音乐会表演为例,阐释了爵士即兴中的“最佳状态”(groove)是一种音乐演奏自身的“忘我状态”,而表演者的身体姿态与听众对爵士乐这种“最佳状态”的认知达成一致。他还借用了克拉默(Kramer)的“凝视聆听”(listening gaze)来形容这种最佳状态,对听众来讲,这是他们对爵士表演者的音乐创造过程的一种美学上的最高理解。

简·戴维森(Jane W. Davidson)(27)Jane W. Davidson, “She is the one: Multiple Functions of Body Movement in a Stage Performance by Robbie Williams”, Edited by Anthony Gritten and Elaine King, New Perspectives on Music and Gesture, Bodmin and Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011, pp.208-225.认为,姿态包含着象征的、说明的、适应的、炫耀的和调度的意义。她以流行歌手罗比·威廉(Robbie William)的一次演唱会上演唱的歌曲《她是我的唯一》(She’stheone)为例,阐释了表演者表演过程中的各种姿态。其中最有代表性的是,他一边演唱,一边脱下外套赠予场外一对情侣的行为,是与听众进行情感交流的行为,而听众对表演者的各种姿态的理解也包含在他们自身参与其中的情境中,听众的参与和表演者的行为共同构成了歌曲叙事的内容。整个舞台表演姿态合成为一个整体的交流过程。

尼古拉斯·库克(Nicholas Cook)(28)Nicholas Cook. Beyond the Score: Music as Performance. New York: Oxford University Press, 2013, p.324.从录音分析到舞台表演,把音乐姿态从音响的范畴拓展到行为解读。他认为,与录音不同的是,舞台表演提供了更多的除了声音以外的视觉方面的信息,这些信息也是属于表演的一部分。表演分析的方法没有无关性原则(no rules of irrelevance)。身体姿势对于音乐风格的塑造和意义的传达均有着重要意义,身体姿势会反映出风格背后的思维模式。库克分析了米开朗基利演奏的肖邦玛祖卡的现场录像,阐释了演奏家的每一个身体动作和姿势背后的身份象征意义。库克还比较了1967—1970年间摇滚乐手亨德里克斯(Jimi Hendrix)的七个录像版本(29)Nicholas Cook. Beyond the Score: Music as Performance. New York: Oxford University Press, 2013, pp.288-299.,其中一系列重要的表演姿态已经作为这首曲子的一部分,伴随那个很长的开始音,从最弱到最强,达到夸张的颤音,再返回吉它上的演绎,产生了很多习惯性动作,比如在开始的即兴重复段落用上下跳来调整速度,半蹲膝盖,伸出手去等。那个重复出现的标志性的“劈开裤裆”摇晃身体的姿态,是一种“阳物崇拜”的性暗示。他通过音乐与身体的融汇,体现了表演的指示性(signifying)(30)Nicholas Cook. Beyond the Score: Music as Performance. New York: Oxford University Press, 2013, p.306.,而非再现性。这是对表演美学性质上的一个重要定义。

马修·瑞海姆(Matthew Rahaim)(31)Matthew Rahaim, Musicking Bodies: Gesture and Voice in Hindustani Music, Middletown: Wesleyan University Press, 2012.在研究印度音乐的表演姿态中提出,表演中有两个身体的概念,一个是创造音乐的身体(musicking body),另一个是参量的身体(paramparic body)。这后一个身体是指在多年的训练和学习中建立起来的专业的身体。他指出,演唱者演唱过程中手部出现的各种动作,比如绕环、打圈、扭曲等,与旋律的运动空间有一定的关联,但只是指示一个模糊的轮廓,不是具体的音高位置。不仅是在表演中,在教学中,教师也会运用姿态去引导学生。身体使音乐运动,身体也被音乐感动。这种带有身体姿态的音乐表演是在口传心授的过程中习得的,作为印度拉格和塔拉的表演者,他们的身体是被训练的身体,身体姿态具有师承关系。这样,身体体验在具有生理的、物理的基础之上,自然也是文化熏陶的结果,表演姿态是一种文化的反映。

这些代表性的研究在确认表演姿态作为身体的物理属性的基础上,进一步走向文化和审美阐释,并在不同文化环境的音乐表演中解读姿态的特殊意义,是表演姿态阐释多元化和差异化的体现。

(五)表演姿态的人机交互发展

随着科学的发展,特别是对姿态的测量手段的不断进步,音乐中的人工智能也逐渐发展起来,从而对表演姿态的研究从传统的表演形式走向了人机交互的表演环境,产生了诸多新的表演倾向以及在音乐商业中的运用,特别是电子音乐的兴起以及多媒体技术的运用。

马克·莱曼(Marc Leman)(32)Marc Leman, Embodied Music Cognition and Mediation Technology, Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology, 2008, pp. 136-183.认为,音乐的交流包含所有感官的交流,是一种多模态化的体验,这种体验自然包含了人的身体体验。他认为,古琴表演中细微的姿态控制是直接以人的身体为交流媒介的,而不借用外在的介质(比如小提琴有弓子)。他采用了红外摄像系统捕捉古琴表演者的各种表演姿态(特别是左手大拇指的位移和运动速度),分析了音调产生时的姿态特征,比如在相反的动作之前,都有一个准备的运动,说明古琴的每一个声音的产生都与身体姿态具有密切的关系,声音结构解释了表演者的行为。古琴表演姿态研究中的能量转换原理,即声音结构的形成,来自于表演者的生物力学能量(特别是触觉的能量),通过对这些能量的电子数字匹配设备,进而实现电子声学系统中的人机交互,进一步实现虚拟的音乐表演。音乐交流中人类有意图的交流也通过这个原理在现代音乐表演环境中体现出来。

亚历山大·伯恩纳德(Alexandre Bouenard) 和马塞洛·万德莱(Marcelo M. Wanderley)(33)Alexandre Bouenard, Marcelo M. Wanderley, Sylvie Gibet and Fabrice Marandola, “Virtual Gesture Control and Synthesis of Music Performances: Qualitative Evaluation of Synthesized Timpani Exercises”, Computer Music Journal, 35(3), Fall 2011, pp. 57-72.等人在打击乐器定音鼓上研究了从真实的表演姿态向虚拟的表演姿态的转化问题。他们采用了一套虚拟姿态控制综合系统,把真实的定音鼓表演者的击鼓信息,转化成计算机可以识别的数字信息,再通过虚拟的图像和声音表现出来。与以往只是搜集声音信息的数字化模拟技术不同的是,他们的这个系统要搜集击鼓者的动作姿态方面的信息,包括表演者手持鼓棒的方式(比如掌心向上的法式和掌心向下的德式),演奏法上的变化,比如连音、持续音、重音、跳音等的击法,采用多模态化的模拟技术,实现从姿态到声音的转化。最后呈现出来的则是虚拟的打击乐演奏者的表演,类似于机器人的音乐表演。这项实验虽然还存在信息捕捉精准性和声音表现的丰富性方面的局限,但是已基本实现了人机交互的表演应用。

费德里科·维希(Federico Visi)和埃斯特·库瑞维兹(Esther Coorevits)(34)Federico Visi, Esther Coorevits, Rodrigo Schramm and Eduardo Reck Miranda, “Musical Instruments, Body Movement, Space, and Motion Data: Music as an Emergent Multimodal Choreography”, Human Technology, Volume 13(1), May 2017, pp.58-81. http://dx.doi.org/10.17011/ht/urn.201705272518.运用身体姿态的多模态化体验,研究了电子音乐作品《动觉阈》(Kineslimina)的表演。这是一个由中提琴、电吉他和电子设备共同完成的作品,表演者表演时胳膊上穿戴一个环形运动传感器,通过肌肉电采集技术把表演姿态的运动数据传到计算机,计算机处理这些运动数据和声音信息之后,从更宽的动力范围作出反应,使声音发生音色变化。表演者需要用超出正常表演姿态的动作使声音发生变化。同时,表演者一边表演,一边能够感知到自己身体的变化所带来的声音的变化,因此他们可以加入自己的表现意图,是声音发生改变,从而实现表演者身体和计算机反应所产生的声音之间的交流。这种人机交互的表演方式极大地拓展了传统的舞台表演概念,产生了新的审美体验。

这些新技术支持下的研究,使作为表演姿态研究方法的计算机程序运算,演变成了可以直接参与到表演本身中的人机交互模式,带来了音乐表演的革命性变化,成为当今音乐舞台值得关注的新现象。

四、表演姿态的研究意义

令人眼花缭乱的姿态研究,像万花筒一般折射出当前音乐表演研究中的方方面面,不仅是新时代科学与技术发展的必然结果,也是科技与人文相结合的研究趋势在音乐这门独特的艺术形式上的体现。由于难以囊括所有的研究内容,笔者试图用另一种图表方式,对近十年来国际上有关音乐表演姿态的代表性研究成果进行大致不完全统计,以代表学者和研究中所涉及到的关键问题或主题词的形式来展现(35)表中统计显示了35位研究者,但由于很多跨学科性质的研究由多人合作完成,有的甚至多到7—8人,这里只显示了第一研究者,所以实际代表人数要远多于这里的人数。带★符号的是采用了计算机技术分析方法的研究者。(如表1)。

表1

结合上述分析和图表展示可见,“音乐姿态”已经成为当今西方音乐表演研究关注的主要问题,从“边缘”走向“核心”,从“基础”走向“前沿”。这些研究拓展了我们对音乐本质的认识,特别是对“作为表演的音乐”的价值和意义的认识。

第一,表演姿态以具身认知体验为基础,成为以“人”为核心的音乐研究。对旋律运行方向,节奏节拍的动力性,或是多声部织体层次等方面的分析,均离不开对某种动作行为的分析,音乐本身固有的时空中运动的特征,是姿态产生的重要依据。姿态以前所未有的强大的包容力,把音乐体验动态化,把创作、表演和欣赏三个环节有机地且牢牢地串联在一起,这种力量是以前任何一个概念都很难达到的。更进一步来说,姿态所具有的传达表现和意义的功能,使其自身又具有了突破自身物理局限的能力,走向精神阐释的层面。所以,表演姿态的意义不仅是与人体运动相关的那些行为,更是与作为社会的人相关的政治、文化、习俗、教养等各个方面发生关系的表意符号。

第二,由于姿态在意义的交流上所具有的“中介性”或“媒介性”,使表演姿态的研究触及的表演类型异常丰富,跨域了风格、地域和文化。几乎涵盖了所有的表演种类,从独奏到重奏,再到大型合奏的交响乐,以及各种乐器种类。其中,突出体现出“差异化研究”和“多维度交流”的视角。一方面,虽然姿态是人类认知所共享的运动体验,但不同的乐器有不同的表演方式,与特定声音的产生发生关系的姿态有不同的特征,因此,每一种乐器都有属于自身的姿态表现;另一方面,不仅独立的表演者在作曲家和听众之间传达着姿态的意义,在合作表演中,表演者之间还会产生姿态的交流,以指挥艺术为例,表演姿态的意义呈现出“作曲家—指挥—乐团—乐团成员—听众”之间的多维度交流。音乐姿态的这种全方位的立体性,也常常被称为是“多模态化的”“复杂的认知系统”。由此,表演姿态的分析很容易突破传统的音乐分析、音乐理论,以及传统的音乐学研究的学科壁垒和局限,形成更加综合的开放的研究。

第三,音乐表演姿态研究中跨学科方法的运用,是伴随着20世纪末21世纪初科学技术的发展,特别是计算机技术的发展、人工智能的发展而发展起来的研究方法。越来越多先进的红外传感技术、运动捕捉技术、程序分析技术的运用,为精确地掌握人体动作的细节和信息处理提供了便利,从而使人文社会科学走向了实证主义的潮流。“数据—分析—阐释”代表着这类研究的趋势。上述图表统计的35位研究者中有20位采用了计算机分析方法。那么,这些方法是“为技术而技术”,还是“把技术作为工具”,成为我们如何看待这些方法的重要依据。很多技术的发明背后都埋藏着深层次的人类试图探索的问题,很多这类研究都是把“数据”作为基础去阐释问题的。技术的方法使姿态的研究从“声学分析”走向“电子探测”,从“虚拟表演”走向“人机交互”,从而刷新了我们对音乐表演的传统认识,带来了全新的视野。

第四,计算机技术的运用突破了方法论层面,向审美和实用两个方向发展。 一方面,在研究中作为方法采用的计算机技术,由于在与人的交流过程中不断学习、反馈、分析和调校,逐渐变得更为智能化,从而逐渐走进音乐创作过程和表演过程本身,成为表演的一部分。人机交互的表演模式的兴起,改变了传统的音乐舞台表演模式,带来了全新的表演方式,极大地挑战了人们的审美。无论我们是接受还是反对,都必须面对这种新的形式。而只有当我们更深入地认识到这些新的创造并非凭空设想,而是基于人的行为模式所实现的人机互动时,才会对新的表演方式产生全新的认识。另一方面,计算机技术所带来的电子多媒体技术、电子乐器、电声乐队、虚拟表演等技术的发展和运用,也带来了前所未有的实用性和便利性。除了审美和娱乐作用之外,随着精确度和智能化程度的进一步提升,将在专业音乐教育环境,比如教学、排练或演出中得到更广泛的运用,极大地缩减各项成本。

综上所述,西方音乐表演研究,把教学、科研和表演实践紧密地结合在一起,在科学与人文相互作用的永恒探索中兴起与繁荣。“表演姿态”作为一个体现着跨学科性质的问题,一个很好的“中介”和“契机”,为我们理解音乐的意义提供了新的视野。诸多的研究成果对于我们理解中国音乐的表演问题同样具有借鉴和启发意义,还有许多课题值得我们进一步探索。比如表演姿态与音乐结构只是一定程度上体现的一致性关系,那么音乐结构的差异会带来什么样的表演姿态差异?在人类认知共识的基础上,表演中的差异性姿态会受到个体、风格、地域、文化和教育等方面差异的何种影响?等等。这些都可以在中国音乐的表演情景中分析,也可以在跨文化音乐表演比较中去研究。