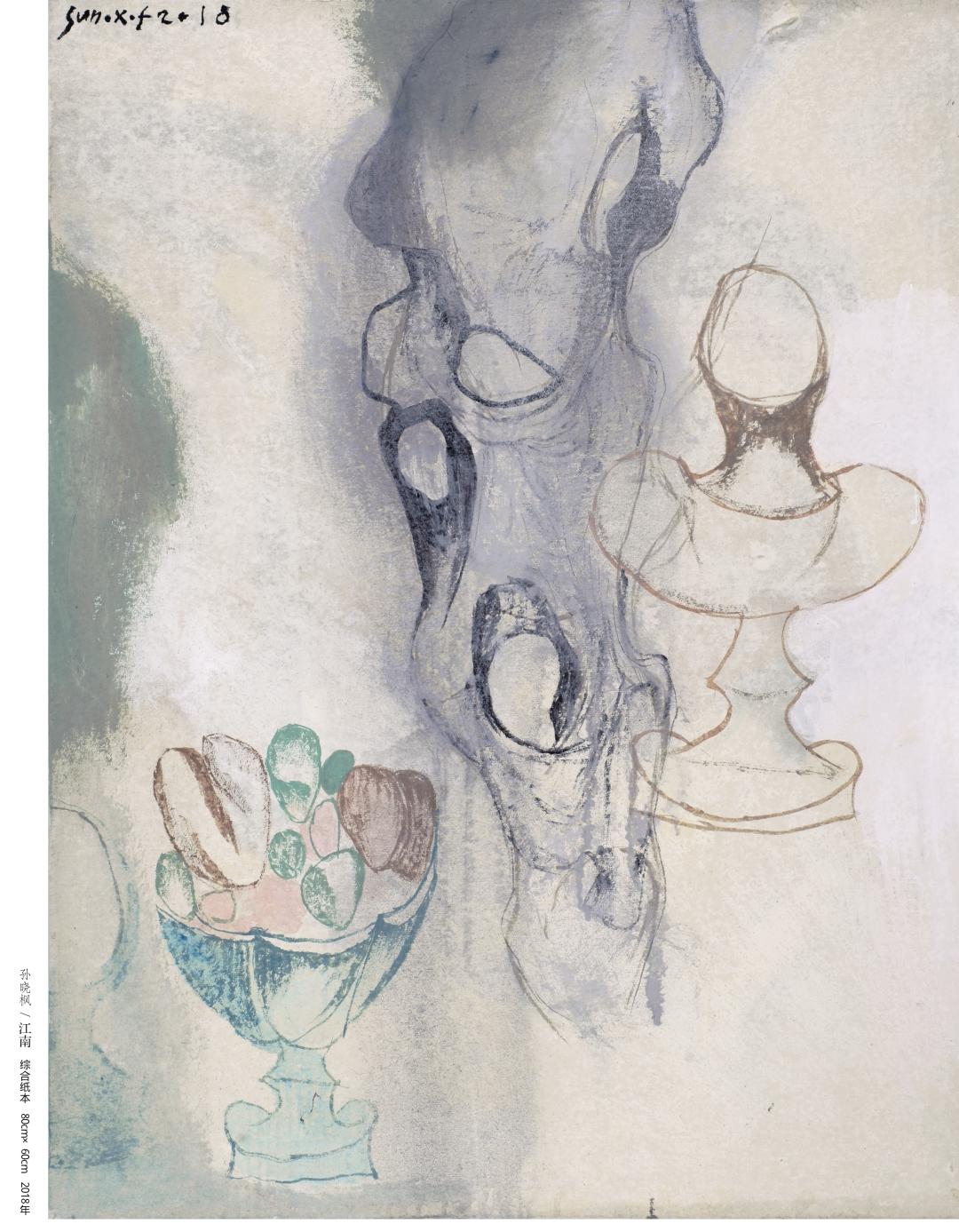

“物”外之话

孙晓枫

1972年生于广东澄海。2006—2008年任广东美术馆拓展部副主任,策展人。2011—2015年为汕上空间合伙人及艺术总监。现为广东美术馆学术委员会委员。

作品多次参加美术展览,多次策划展览,多次举办个人画展。

绘画是一个不断被否定和质疑的过程,最终会落实到一种价值判断。完成之作是否有意义,这些意义将在不同的维度和场域中论证。坐标可以不断移动,作品在不同的经纬之中和个人、历史、风格、现实产生了种种关联。最后的论证也可消解一切意义。

以“物”作为观察和表现的对象,来自于个人对于“物”的认知和经验。“物”的诞生,是一个能量不断转化的过程,每个过程中交替发生作用的力量或元素,一步步塑造“物”的现实。一切都指向着“物”的价值判断以及实用性和适用性的设定。比如,当一堆陶泥变成一个杯子的时候,一方面,杯子的诞生是被设定的,它通过人的意志到来;另一方面,杯子来自于自然的内部(水、土、火),当这些形成杯子的元素俱全之后,它借助了某个人的力量让它到来。这是一个相向而行的过程,更强大而内核的力量往往更容易被忽视。有时候把“物”当做是人绝对的创造物的时候,我们为何不去考虑人的创造或许是服膺于自然的提示和意志呢!

博物馆里是一个“物”的世界,那些还留有指纹的古瓷和陶器,那些在原始的、有限的工艺里琢制出来的玉器,那些让人瞠目结舌精幻的青铜器,都让人惊心动魄于先人的伟力和创想。对“物”的敬畏,即是敬畏于历史、生命、时间与智慧。文明的启迪之意也在于此——隐秘的智慧和知识让生而为人获得内在的崇高感。

“物”之间也有内在的逻辑关系,应了“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。天下之所恶,唯孤、寡、不谷,而王公以为自名也。故物或损之而益,或益之而损。觐殷死,议而教人。强梁者不得其死,我将以为学父。”(《道德经》第四十二章)“物”与“物”之间是一个不断生成并确立联系的过程,与其功用相互呼应,如食器系统,有了锅,就必须有勺子等分装工具,有了勺子,必须有分装盛皿,分装盛皿又再一步细分,便有了碗、盏、盘、碟等,不一而足。这便应了“物物相生”的道理。东方人用碗筷,西方人用刀叉盘子,这是食物结构和饮食习惯之使然,形式内容的统一。“物”与“物”之间的这种关系,是一种辩证,里面自然包含着哲理与觉悟。这是我观“物”画“物”的重要因由。

日本美学大师柳宗悦说:“谁说器物无心。器物一旦放在没有爱的世界里,雇用者即没有对制作的器物产生爱,也没有对作者的事业产生爱,在这样的场合是不会产生具有喜悦之念和诚实之心的器物。当一切都服从利润,丑陋的器物就被隐藏于社会之中。”器物既然有心有爱,那么“物”是有其生命灵魂,也是人道成肉身的一个变相。善待“物”,就是善待自己与生命,身边“物”即是自我心灵的投影和画像。

至于个人的创作方式,是一个不断的否定之否定的过程。记得1993年到敦煌,看到满窟败旧的壁画和残缺的塑像,并不影响内心的膜拜与惊叹。时间风尘也成了同构作品的力量。在古物和古画中,更可以感受到抱残守缺的睿智和时间那种摧人心魄的悲凉。我给自己刻过一方“守缺”的章子(瓷器里的金缮和焗钉等工艺也源自此理念),目的也是提醒个人作为“恒河之沙”的渺小——既然,生命需要时间不断地淘洗磨砺直至湮灭,何不用时间最后隐约而粗砺的形象还原之。

任何材料皆可以为创作所用,一种材料对于另一种材料就是一种对话、介入、干扰的力量,不同材料之间的差异既加大了创作的难度同时也创造了歧义、不安和可能性。这是一个不断地制造矛盾和解决矛盾的过程,焦慮、绝望与激喜之间交替发生,让精神在其中沉浮并获得自由。当第一个画面完成之后,再用突如其来的材料破坏,冲洗、喷染、刮蹭、撕裂等手法让原先完整的图像变成了过程中的一个痕迹,一个沉溺在底部的现实,最后得以保留的是运动与破坏之后的妥协。我从来不拒绝最后的失败和创作意绪的败坏。这种致命的结果其实也是求证存在的必经之路。

“我”—“物”—“时间”,这是一个无限开放的关系,“我”于“物”与“时间”,只是一种暂时性的关联,“我”只是过客,只是一刹那的存在,两者的存在正是为了见证“我”的短暂,而“我”这个短途的旅人,能见证永恒并依托于此,未必不是一种荣幸。