创造千年历史大变局中的绘画经典

林木

简历

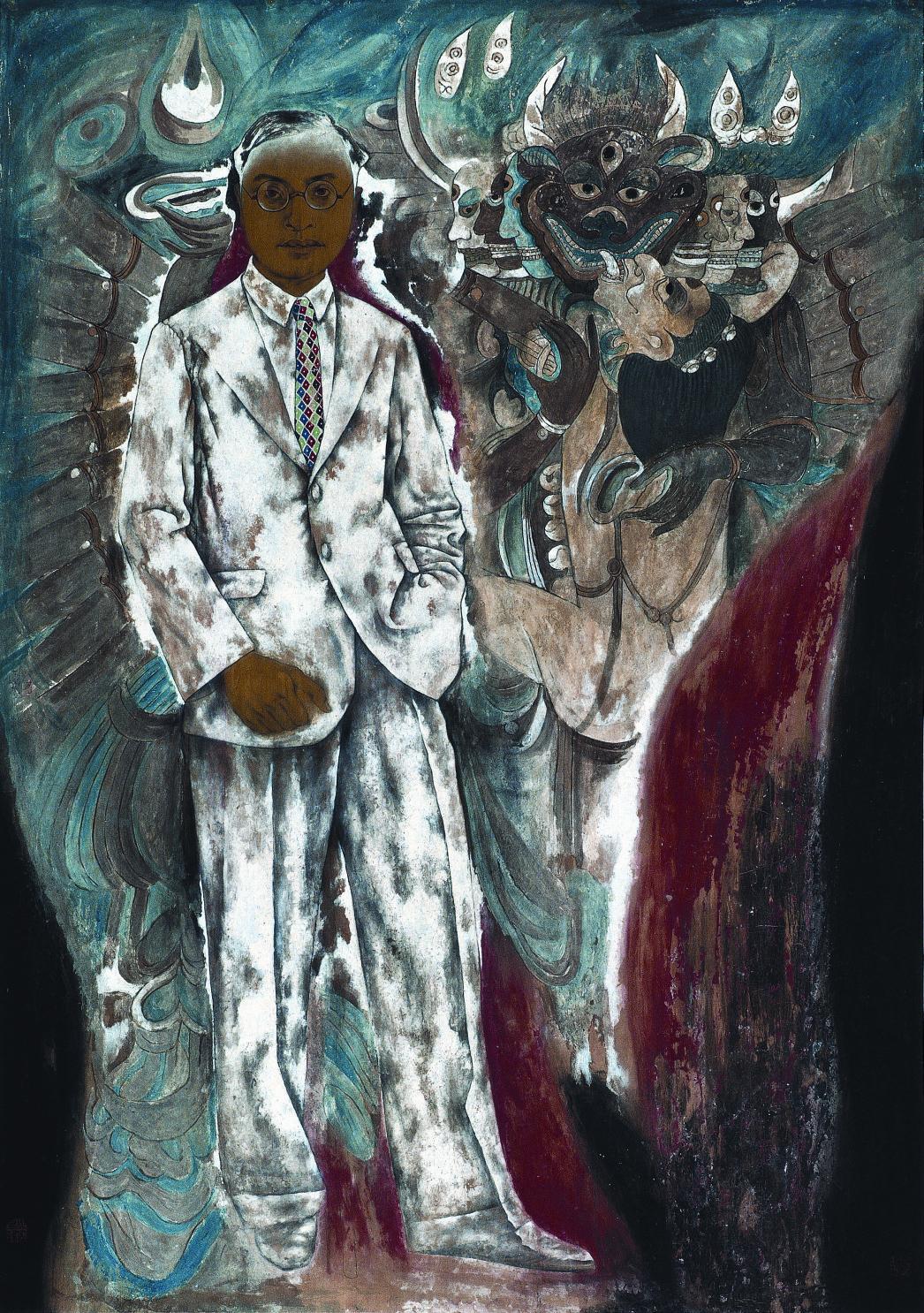

1951年出生。中央美术学院中国画学院原院长。现为中央美术学院学术委员会副主任、国家主题性美术创作研究中心主任、全国政协委员、中国国家画院院委、中国艺术研究院博士生导师、中国工笔画学会副会长、中国美术家协会理事、中国美术家协会中国画艺委会副主任、中国美术馆评审委员会主任、国务院特殊津贴专家。

画界的人老说,今天是个出不了大师也出不了经典的时代,是个只有高原没有高峰的时代,看看浮躁至极的画坛现状,也不能不承认这观点颇有道理。就连耗掉十年时间,国家花大本钱集全国之力搞的关于历史画创作两大“工程”,让人有经典感的作品和大师感的艺术家也真不好找。记得几月前去国博參加中华文明创作工程最后的审定会时,经过国博的中央大厅,抬头一见唐勇力的《新中国的诞生》之巨幅作品,赫赫然挂在中央大厅正中的墙上。尽管曾见过此幅开国大典场景的图片,但一旦在国博中央大厅高大而宽阔的场景中见到原作,作品如此巨大,场景如此恢宏,一种崇高庄严之感油然而生。画面上那众多开国元勋或庄重、或严肃、或矝持、或开朗,面对开国大典亦各具神态各有性情。毛泽东面对话筒自信而庄重的神情,好像正在宣布:中国人民从此站立起来了!面对着高4.8米,宽17.06米的巨幅画面,面对着生动感人的大典场景和个性鲜明的领袖形象,一种直面经典的感觉油然而生:这不就是经典么!

在欧美各国参观博物馆,总会见到许多绘画史上的大师们关于西方重大历史题材的历史画创作。如大卫《拿破仑一世加冕大典》、籍里柯的《梅杜萨之筏》、德拉克洛瓦的《自由领导着人民前进》、苏里科夫的《近卫军临刑的早晨》等,都是世界绘画史上的经典杰作。西方有此种历史画的传统。比较而言,中国则缺乏此种传统。尽管在宋代画院中也画历史画,而且还不错,但自从元以后文人画盛行于画坛,不要说历史画没人画,连人物画家都屈指可数。清朝宫廷的一些历史画,大多都是请朗士宁等西方画家来画的。新中国成立初期,还有董希文、何孔德、侯一民、高虹等画家画过一些不错的历史画外,此后,画家们都或顾着小情小趣地抒情,或顾着“走向世界”去媚外,历史画早已绝了迹。及至政府再来组织画国家重大历史题材绘画时,临时抱佛脚的画家们已回应不过来了。

唐勇力是偶然地撞到这一历史画创作中去的。当《国家重大历史题材美术创作工程》启动时,“新中国的诞生”这一重大题材被文化部相关负责人指定给唐勇力去创作,这一历史性的机缘似乎偶然地落到唐勇力身上。说是“偶然”,是因为没有画家选择这一意义重大但创作困难的题材。而机遇又有其必然,是因为相关部门认定唐勇力具备画此题材的能力而指定给他。

其实,从中国历史的角度看,我们所处的历史时代是个千载难逢的历史转折的时代。一百四十多年前,李鸿章在论及中国与世界关系并预言中国将大变时说了一句,中国将遭遇“数千年未有之大变局”。是的,从那时开始,中国被帝国列强侵略瓜分,中国几千年帝制崩溃,中国人民处于水深火热之中。新中国成立后到今天改革开放,积弱积贫之至的中国竟发展成为世界第二大经济体。当习近平在世界经济论坛2017年年会上,以引领世界经济的大国领导人身份为治理世界,为“人类命运共同体”贡献中国文化的智慧时,这百年中迭宕起伏之中国历史不就是当年李鸿章预言而又无法预知其结局的“数千年未有之大变局”么?所谓“时事造英雄”,这个大变革的时代本来是应造就大艺术家的,是应产生具历史意义的美术经典的。唐勇力被选定从事“新中国的诞生”题材的创作,其题材即“数千年未有之大变局”中经典时刻中之经典,经典题材的选择为其创造经典提供了可能。

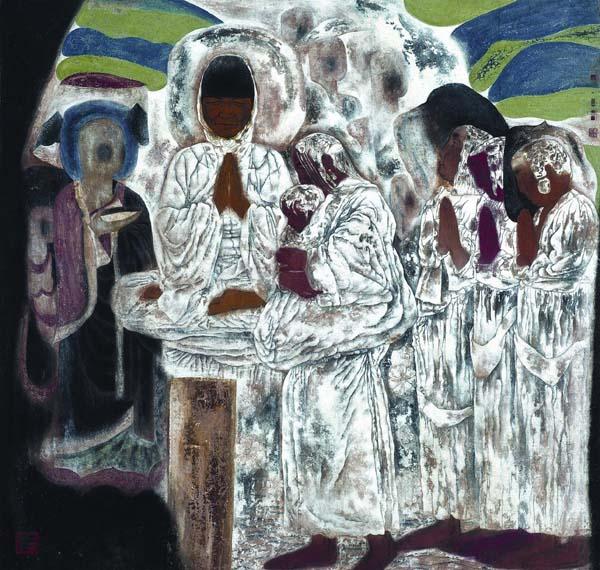

唐勇力是具备历史画创作的坚实专业基础的。他不是那种只能玩笔墨画小品的文人画性质的画家。几十年来,他一直在研究中国传统壁画经典──敦煌壁画。他的绘画创作也大多如敦煌壁画一般,人物众多,结构复杂,场景大型,色彩瑰丽。由于专业方向为人物画,他又具备坚实的写实能力,素描造型能力极强。画法上兼工带写,自由淋漓,不拘一格。多年来,唐勇力的人物画创作如《大唐盛世》《敦煌之梦》《大唐雄风》等,都是一些场面浩大,人物众多,气势恢宏的大型创作。应该说,在当代画家,尤其是当代国画家中,能驾驭大型主题性题材有如唐勇力者是不多的。也因为这个原因,文化部相关领导把“新中国的诞生”这个艰巨而重要的创作任务交给唐勇力算是相当正确的选择。这一安排,也为经典的问世奠定了基础。

经典的创作当有相当的难度,否则一般的人人皆可为的创作亦难称经典。唐勇力此画创作难度之大,光资料收集这第一关就不好过。大半个世纪以前的开国大典,要寻找其原始档案和形象资料已相当困难。唐勇力通过为毛泽东拍照的摄影师,找到当时的纪录片,全国政协的已模糊不清的合影照及种种画册、资料等,试图去还原当年应该参加开国大典的全体63位中央政府委员的形象,这其中又有形象的模糊,年纪的出入,角度的变化,表情的制约等问题,结果竟然是“大部分形象及重要的人物形象不符合时代、角度、表情等要求,必须要寻找合适的图片形象作为形象地刻画塑造的资料,才能顺利地把草图进行下去,这是《新中国的诞生》成功与否的决定性因素。其中有三十多位委员的形象都是从当时第一届政协会议前后的合影照片中找到的,照片不清晰而且头像大小只有指甲盖那么大,在搜集的几千张照片中边寻找边在构图中细化形象”。这其实也是《国家重大历史题材美术创作工程》众多参与者不敢选择这个本来当属重中之重的题材的原因之一。

要画出场面如此壮阔的大尺幅画面,涉及的绘制上的专业技艺及所付出的精力、体力、时间都是当今画家们难以想象甚至难以承担的。为了绘制这么一幅巨大尺寸的作品,唐勇力在郊区租了大画室,在整整三年的创作时间中拒绝了大多数的社会活动,闭门谢客,一心创作。收集和研究开国大典的资料、文献,采访相关人员,整理摞叠至一人高的多种画册及图像资料就用了半年的时间。绘制草图雏形并使之细化更是一个非常艰巨、繁琐,而且最耗精力和时间的过程。这么大的画这么多的人物,绘制的过程就是一个既耗精力又耗体力的艰巨过程。听听作者自己的创作体会:“一笔一笔,一点一点地向前推进,每位人物的形象服饰用去大约三至四天的时间,63位人物用了足有两百多天。……调整定位,显现画面的整体效果,每个细部都要调整,每块位置,人物的形象,五官的再深入刻画,脸部的塑造与刻画进行了五遍之多……中国画《新中国的诞生》的创作过程,从开始接受任务,搜集资料开始到最后全面调整(2009年8月中旬)整整用了近三年的时间,画了数百张的草图、肖像、头像等素描稿,光是笔与纸的接触时间就有三千多小时,如果一天按照8个小时来计算的话,天天画,也要用一年半的时间。”光画面的调整就是一个难以想象的工作:“这一阶段的组合调整及形象的再修改进行了五十多次,每动一个细节,一个人物的形象的调换位置都牵动整体,反复调整,反复斟酌,人物的高矮胖瘦,互相之间前后关系,每组人和每组人之间的关系,主席、副主席、委员的位置关系,都做了细致的调整。”我曾好奇地问过唐勇力,天安门城楼后边那些雕花窗格你可能是找学生帮忙的吧?我知道,近十年的两大美术工程各创作组大多专家领衔,学生徒弟出力者多。而唐勇力这幅作品背景所占面积太大,绘制雷同化的窗格,可是件单调重复含金量又太小的低档次工作。回答却完全出乎我的意料。唐勇力说,全画每个部位的绘制工作都由我一人亲自完成,雕花窗格也不例外。唐勇力全画每个细部都是可以细品细读的。你去看这些雕花窗格,每个窗格中每一根线条,每一处晕染,都有虚实浓淡运笔走线积色积墨上的不同变化和讲究。唐勇力说,“这幅作品背景窗格更是效果中的要点,因此也下了很大的功夫,一遍一遍添加色彩,强调窗格内的效果,可以说是费了不少心思”。这可是在全画818880平方厘米的巨大尺幅中一厘米一厘米地细抠。既有局部的讲究,又有全局的效果,精益求精,一丝不苛,整整三年几乎与世隔绝的匠心经营。光这点,当今浮躁至极的全国画坛,有几人能做到?什么是经典?唐勇力的《新中国的诞生》当之无愧就是这种匠心经营的经典!

唐勇力的《新中国的诞生》之所以在《国家重大历史题材美术创作工程》发布之初无人敢接招,其中有个最大的原因,是董希文的《开国大典》早已赫赫然地屹立于20世纪美术史中,成为无可争议的经典。最初接此任务时,唐勇力听到靳尚谊先生介绍董希文的《开国大典》“已经把画画绝”的时候,心中已生巨大的压力。但经过三年的艰苦创作,当唐勇力的《新中国诞生》这幅巨大的作品已经气宇轩昂地挂在中国国家博物馆正厅中央的墙上时,而董希文先生的油画《开国大典》也在同一大厅里陈列于同样显著的位置时,两幅关于新中国开国的同一题材自然是没法不比较的。其实这种比较也颇有意义。

两幅作品最大的区别,其实是创作观念的区别。

董希文在20世纪50年代初创作《开国大典》时,正值“解放”之时,人民对中国的未来充满了美好的憧憬,对共产党的领袖毛泽东充满了感激和尊崇,那是一个“毛主席萬岁”和“东方红,太阳升,他是人民的大救星”的时代。毛泽东被置于画面绝对中心的位置,也占据了视觉关注的绝对中心。其他如朱德、刘少奇、周恩来等六七位领袖们被侧身安排在后排左下角,其他五十多位人民政府委员则被画面舍弃。新中国蓝天白云的“明朗的天”,和以远远的,意气风发的天安门前参加典礼的民众和无数的红旗,占据了画面对角线构成的一半的空旷背景,以衬托出正在宣布中华人民共和国成立的毛泽东的伟岸身躯。董希文所主张的油画民族化倾向,使其画面如年画一般色彩明丽,红色的地毯、红色的灯笼和圆柱与广场上的红旗相呼应,构成红色的主调,与蓝天白云相对照,为《开国大典》安排出中国革命喜庆与胜利的基调。这种创作方式,颇似后来被称作“革命的现实主义加革命的浪漫主义”,即“两结合”的创作手法。当然也为我们留下了50年代真实的革命激情。

唐勇力的创作观念则是“尊重历史,但又强调绘画的艺术性”。“历史题材绘画的艺术特性是创作的基本准则。这一原则不能动摇,现实主义和浪漫主义相结合的创作理念是我这次重大历史题材创作全过程的指导思想”。唐勇力把63位政府委员全部画在画面上,尽管当时并非所有的委员都在台上。或许,在唐勇力看来,“新中国的诞生”是全体中央人民政府委员领导全国人民英勇奋斗的结果。尊重历史场景,确定在“开国大典”的“开国”两字的深刻含义上,将所有当时政府委员63人全部画在画面上,在天安门城楼上一字排开(采用现代领导人分布站位的方式),以正面摄取角度,毛泽东主席居中,六位副主席及五十六位委员分排两侧,显现出中华人民共和国中央人民政府完整的政府机构,气势宏大,庄严肃穆。毛泽东主席尽管居中,却仍然在整个领导集体之中未被刻意突出。这其实也是历史的真实。或许,把没能真正上台的委员一并画上,是他的“现实主义和浪漫主义相结合”吧?这种历史观反映出的显然是当代人反观历史时一种客观而冷静的态度。

这种历史态度直接反映在人物形象的刻画上。如果董希文的《开国大典》是以“解放”的欣喜和對美好未来的憧憬为基调,画面所有的人物也都沉浸在这种美好与欢乐之中。如画面中除正在宣布中华人民共和国成立的毛泽东是庄重,高岗有些严肃外,其他人都是喜悦,周恩来有矜持的笑意,刘少奇的微笑含蓄,朱德更是一种由衷的欣喜。其他大多或会心的微笑,或真心的快乐……但作为经过艰苦卓绝的奋斗,才换来新中国“开国”的庄严时刻,在这个意蕴极为丰富难以言说的时间节点上,这些政治领袖们的心理活动肯定不只是喜悦!今天在我们能看到的毛泽东宣布“中央人民政府成立了”那一瞬间的新闻图片上,包括毛泽东及周围所有的中央人民政府委员们,的确没有一个人在笑。可见,董希文的《开国大典》,是用民众欢呼中华人民共和国成立,和对未来的美好愿望的欢乐心理,用“浪漫主义”的理想手法去处理这个特殊重大的政治时刻的。唐勇力用的则是“现实主义”的态度去处理人物的描绘。由于描绘的人民政府委员很多,人物间除了职务、级别及服饰、高矮等造型上的穿插安排外,在每人的神情刻划上,唐勇力颇具匠心。这里固然有喜悦与欣慰,但也有庄重与严肃;有凝重与深沉,也有平静与专情;一群南征北战的将军们,以深沉而凝重的眼光望着天安门前的远方,这片由他们打下的江山会变成什么样呢?一群曾为民主和正义而与国民党专制斗争过的文人们,在微笑、沉思,也在冷静与凝想中望着前方,有的,甚至在沉静中无明确的情感倾向,他们又在期盼着什么呢?如果说,董希文创作《开国大典》时他心中共和国的前景一片光明,那么,当唐勇力在中国重新崛起成就辉煌的今天,在距开国大典已逾大半个世纪的现在,再回首凝视着开国大典中这些创造历史的开国元勋们,遥想着天安门上这些创造者们自身风云际会波谲云诡已成历史的人生,他的创作态度肯定不会如董希文一般单纯……这或许是唐勇力《新中国的诞生》中央人民政府委员全体出席,且委员们神态不一各具性情的原因。我相信,63位中央人民政府委员各自不同的神情,在唐勇力那里虽都有各自历史的性情的依据,但也肯定有唐勇力自身的情感态度。这或许又是唐勇力现实主义与浪漫主义结合的又一方式吧?当然,在图像资料或欠缺,或质量太差,或不合要求的情况下,还要设计出委员们各具特点的神情,这难度就太大了。

用中国画的方式画如此大型的历史画,这是唐勇力给自己出的又一难题。在整个20世纪美术史中,历史画领域我们固然也可以举出蒋兆和的《流民图》和王盛烈《八女投江》这样的水墨写意的作品,但就重大历史题材和尺幅巨大之大型历史画作品而言,用国画的方式作表现的在此次大型历史创作工程之前还少见。原因很简单,以“不求形似”为特征的文人水墨写意不具此写实的特征。古典文人画大多在“逸笔草草”的水墨写意小品中自抒情性即可。而油画具备的高度写实功能,使新中国成立以来的历史画创作基本都是在油画领域中进行。如董希文《开国大典》用油画的方式表现,其人物的神情、体态、质感,画面的体积感、色彩、环境氛围等,都有恰到好处的准确表现。这也是靳尚谊认为董希文“把画画绝了”的原因之一。但国画,即使是工笔画,就根本没有上述要求。例如中国画追求平面性、虚拟性、装饰性,其造型即使写实,仍偏重于用线条,色彩运用则偏向于平涂。这些,与油画写实偏于视幻觉的真实感表现完全不同,表现的手法乃至欣赏的方式都全然相异。由于中国画界以水墨写意为正宗,而水墨写意这种要求下笔而分凹凸,难以反复更改反复斟酌的绘画样式,与超大尺幅造型严谨结构复杂的大型历史画极不相宜,故中国画一直与写实性重大题材之历史画无缘。唐勇力因为研究敦煌壁画数十年,他在这种东方式大场面控制,壁画技法的运用,中国式人物造像特征的把握,西方式素描式光影造型与中国式虚拟线描的结合,平面化的空间关系与人物背景环境关系的处理,装饰性平涂式色彩与真实再现的矛盾的调和,及相关材料、技艺方面都积累了相当丰富的经验。他的《新中国的诞生》就是他数十年经验积累的成果。从这个角度看,唐勇力的《新中国的诞生》与董希文的《开国大典》不仅具有画种间的异曲同工之效,而且为中国画表现写实性重大题材积累了宝贵的经验。

把董希文《开国大典》与唐勇力的《新中国的诞生》两相比较,可见两者的确是观念、技艺乃至画种间、东西方艺术间不同特点的区别,两位画家体现了各自时代的思想观念和艺术追求,他们卓越的艺术使其成为能够代表各自时代艺术特征的经典。对题材一样而创作方式不同的两件作品作比较是极有意义的,但在两件同样优秀的作品间作粗率而主观的优劣高下的比较显然是错误的。

值得指出的是,任何经典的创造都不可能是刻意而为。董希文、唐勇力怀着极大的热情去认真处理一个重大的历史题材,他们超人之绝技,一丝不苟的态度,完美主义的追求,不计代价与时间的忘我付出,加上时代精神的典型体现,题材本身的历史经典价值,诸种因素合在一起,才使其艺术的创造成为历史之经典。

面对中华民族正在重新崛起这样一个千年难遇的黄金时代,我们当然应该有与这个伟大时代相称的一大批历史画经典问世。只是,这样一个伟大的时代,不应该只有唐勇力和他的《新中国诞生》这一幅历史画经典。