《山海经》中的异兽形象考析

徐丽慧(山东艺术学院 电影学院,山东 济南 250014)

先秦时期传世的《山海经》,是不同于其它先秦诸子著作的特别之书,在中国文化典籍中具有重要的历史地位。其中,形形色色的动物形象奇幻瑰丽,这些动物有畸形变异的,有原本存在如今灭绝的,也有还未被人类发现的,还有想象幻化的,看似不落实处,但又有山水之迹可寻。因此,它作为我们民族的一部古老神话圣典,不仅隐藏着我们民族的文化密码,同时也内蕴了我们民族装饰发展历史。

《山海经》自古被人看作“奇书”,是现存保留古代神话资料最多的著作,堪称中国上古神话的宝库。该书约成书于4000年前,作者原题为夏禹、伯益,实际上,它是多位无名作者的集体创作。全书分《山经》和《海经》两大类,共十八卷,三万余字。内容涉猎广泛庞杂,上至九天,下至四海,奇山异国,异兽怪人等等。因为字里行间透露出的人类洪荒时期的缥缈信息,使得整部书显得神秘莫测,奇谲诡异,所以一直以来吸引了无数学者探寻其中的奥秘。

一、《山海经》中的异兽图像演变历史

早期的《山海经》是带有图画的,晋代郭璞所著的《山海经图赞》有“在畏兽画中”和“图亦作牛形”及“今图作赤鸟”的注释。因此,宋代学者朱熹说:“予尝读《山海》诸篇,记诸异物飞走之类,多向‘东向’,或云‘东首’,皆为一定而不易之形,疑本依图画而为之,非实记载此处有此物也。古人有图画之学,如《九歌》《天问》皆其类。”[1]诗人陶渊明也有“流观山海图”的名句。宋代学者姚宽在《西溪丛语》中说:“《山海经·大荒经》:‘有神衔蛇,其状,虎首人身,四蹄长肘,名曰强良’,‘亦在畏兽书中’,此书今亡矣。”[2]91在这里,“畏兽书”指的是有图有文的《山海经》。因此,《山海经》的母本是有图文的,“它(或其中一些主要部分)是一部据图为文(先有图后有文)的书,古图佚失了,文字却流传了下来,这便是我们所见到的《山海经》。”[3]8这些都表明晋代之前《山海经》应是有图画的。可惜,现在我们已无法看到这些图画的原貌了,最早的《山海经》古图究竟是什么样的,没有得到考古与文献的资料,目前的看法和描绘还只是推测。

南朝画家张僧繇曾经画《山海经》图像部分。宋代《中兴馆阁书目》云:“《山海经图》十卷,本梁张僧繇画,咸平二年校理舒雅铨次馆阁图书,见僧繇旧踪尚有存者,重绘为十卷。今所见图复与繇、雅有异,良不足据。然郭所见图,即已非古,古图当有山川道里。今考郭所标出,但有畏兽仙人,而于山川脉络,即不能案图会意,是知郭亦未见古图也。今《禹贡》及《山海图》遂绝迹,不复可得。”[4]不难看出,宋代使用的《山海经》图像部分仍具有早期特点,是宋代校理舒雅根据张僧繇所绘《山海经》版本遗存所作。

今本《山海经》图像大部分为明清刻本,明刻本很少,清代刻本最多。清代注家郝懿行在 《山海经笺疏叙》中说: “今所见图复与繇、雅有异。”这表明,明代《山海经》的图像部分应该是重新绘制的,和晋、宋代的已经大不相同。尽管张僧繇、舒雅所绘山海经图版本没有流传下来,我们从郭璞、杨慎、吴任臣、汪绂、毕沅、郝懿行等历代注家的著作中,可以看出早期亦文亦图的排列方式,他们正是根据古本《山海经》图像而对经文加以校注的。

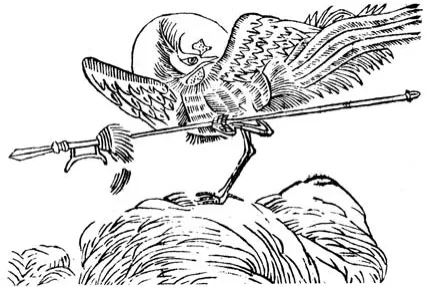

明清时期流传下来的山海经图本主要有以下几种:明代胡文焕编的《山海经图》(如图1),明万历二十一年(1593)刊行的格致丛书本,全本共一百三十三幅图。明代蒋应镐、武临父绘图,李文孝镌《山海经(图绘全像)》十八卷,明万历二十五年(1597)刊行,全本共七十四幅图。明代王崇义释义,董汉儒校,蒋一葵校刻的《山海经释义》十八卷,一函四册,明万历二十五年(1597)开始刻制,万历四十七年(1619)刊行。第一册为《图像山海经》,共刻图七十五幅。清代吴任臣(志伊)注的《增补绘像山海经广注》,佛山舍人后街近文堂藏版,图五卷,共一百四十四幅图。清代毕沅图注的《山海经》,光绪十六年(1890)学库山房仿毕(沅)氏图注原本校刊,四册,图一册,全本一百四十四幅图。清代汪绂注释的《山海经存》,光绪二十一年(1895)立雪斋印本,图九卷。清代郝懿行撰的《山海经笺疏》,光绪壬辰十八年(1892)五彩公司三次石印本,图五卷,共一百四十四幅。清代的《古今图书集成·禽虫典》中异禽、异兽部。清代的《古今图书集成·神异典》中山川神灵等等。

从以上版本的图像来看,所刻图像大都反映了明清民众对《山海经》的理解,是根据《山海经》经文创作的作品,带有明清时代特色。但从整体来看,这些山海经图很可能有古老的图为母本,在画像造型、特征描绘、线条运用、结构神韵、意境再现的处理等,仍保持了古图和《山海经》母本中文字描述的风貌。

图1 陆吾 胡文焕图本(明)

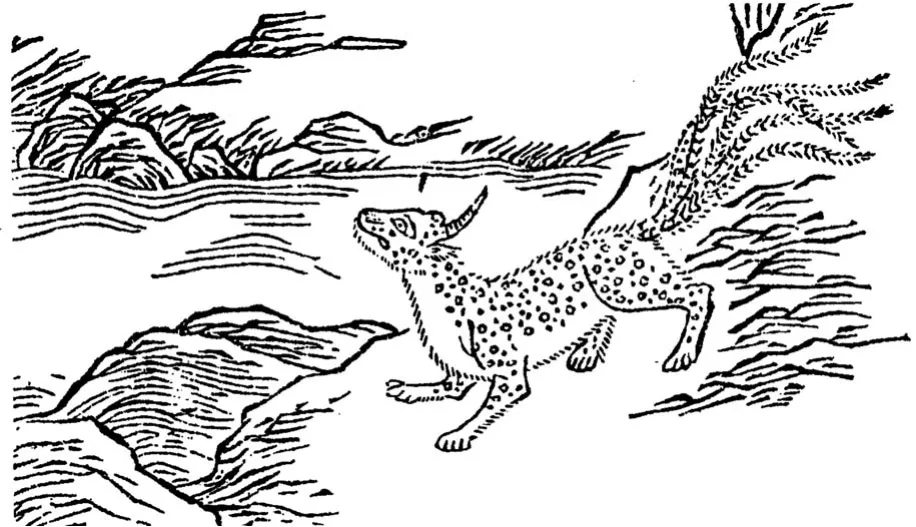

图2 凤凰 四川成或因绘图本(清)

二、《山海经》中早期带有宗教色彩的动物形象

《山海经》不仅记录了约四十个邦国,五百五十座山,三百条水道,一百多个历史人物,也记载各种奇形怪状、拥有超人神通的神奇畏兽四百五十余个,如“蠃鱼”“孰湖”“穷奇”“驳”“冉遗鱼”“天狗”“狰”“毕方”“胜遇”“狡”“鸾鸟”“数斯”“鹦鹉”“玃如”“豪彘”“鹿蜀”、“狌狌”“肥遗” “羬羊”“凤皇”“虎蛟”“瞿如”“蛊雕”“彘”“猾褢”“长右”“狸力”“赤鱬”“灌灌”“九尾狐”“猼訑”“类”“鯥”“旋龟”“鲲鹏”等等,这些记载的神奇异兽,有的是被先人幻化出来的动物或者多种动物组合,如较为典型的“凤皇(凰)”(如图2);有的则是现实中的动物,如“大象”等。实际中国传统装饰纹样中,有很多动物装饰形象或多或少都与《山海经》中的神奇异兽有关,如“九尾狐”“狡”“凤凰”“肥遗”“穷奇”等。“九尾狐”广泛存在于汉代画像石西王母周围;“狡”则是独角兽类的总称,在传统装饰中独角兽类的造型相当丰富,广泛存在于神话图形、传统装饰和民间造型陵刻建筑中。可以说作为先民对自然景物的早期认识,《山海经》不仅包含了对自然景观的初步探索,同时也孕育了早期动物形象的带有宗教崇拜色彩的幻化。因此,对《山海经》动物形象的认识,不仅有助于我们深化对《山海经》的理解,同时对研究中国早期动物原始装饰形态都大有裨益。

三、《山海经》的异兽形象

在《山海经》里,有南次三山的龙身人面的山神,有西次二山的人面马身、人面牛身的神仙,这些半人半兽的神仙,实际上是原始先民幻想中的神奇异兽形象,可以说是人们早期对自然崇拜的幻化出来的一种动物形式。另外,九条尾巴的“九尾狐”、眼睛像黄金的红鬃白马“吉量”、背上有两只角的狐状神兽“乘黄”、头部有独角的五尾赤豹“狰”、三颗头共用一副身体的青色怪兽“双双”、虎头人身的蛇神“彊良”、人头兽身的“孰湖”等内容,这些形象在造型、想像、表现形式上都是典型中国式的,表现出的是原始粗犷、率真稚拙、充满野性的神话形象。正如郑振铎先生在《中国古代木刻画史略》中说:“金陵派刻的杂书附木刻插图的不多,这是与建安派不同之点。所刻的《山海经释义》却有插图,甚为奇谲可喜。其《夸父逐日》一图,尤具雄蟒之气概。”[5]63-64因此,《山海经》中的形象造型想象丰富,古意盎然,这些形象表达的是人与自然、动植物、天、地关系的理解,通过这些形象,不仅向人们讲述着远古时代发生的一个个动人故事,还深刻影响了中国传统动物装饰历史。

1.祯祥之物——“九尾狐”

九尾狐的记载,见《山海经·南山经》:“又东三百里,曰青丘之山,其阳多玉,其阴多青雘。有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人;食者不蛊”[6]6九尾狐是古代神话中的重要角色,多次见于《山海经》与古代典籍。《海外东经》记:“青丘国在其北,其狐四足九尾。”《大荒东经》又记:“有青丘之国,有狐,九尾。”《周书·王会篇》也说:“青丘狐,九尾。”《南山经》的九尾狐是一只食人畏兽,它的叫声很像婴儿在啼哭。传说人吃了它的肉,可以不逢妖邪之气,抗拒蛊毒。而《海外东经》和《大荒东经》中对九尾狐的特性未说明。九尾狐在《山海经》中出现三次,未见有祥瑞的记载,与后来西王母的神话家族传说也没有联系,应该是它最原始的形象。

郭璞在注释《山海经》时,把后来出现的九尾狐“太平则出而为瑞”的观念带进《山海经》的注文中,认为是祯祥之物。《白虎通·封禅篇》中说:“德至鸟兽则九尾狐见。”袁珂先生在《中国神话传说辞典》中引汉赵晔《吴越春秋·越王无余外传》云:“禹三十未娶,恐时之暮,失其制度,乃辞云:‘吾娶也,必有应矣。’乃有九尾白狐,造于禹。禹曰:‘白者吾之服也,其九尾者,王者之证也。涂山之歌曰:绥绥白狐,九尾厖厖。我家嘉夷,来宾为王。成家成室,我造彼昌。天人之际,于兹则行。明矣哉!’禹因娶涂山,谓之女娇。”[7]13此即郭注所谓“为瑞”之意。实际上在汉代九尾狐应该已经具有祥瑞的意义,在汉代画像石中九尾狐经常陪伴在西王母的身边。九尾狐之所以如此神异,也许和狐狸的“聪明狡黠”“美貌”有关。以红狐为例,红狐有着蓬松的长尾巴,它的摆动姿态很容易让人激发起“九尾”的奇想。

狐在中国古代已经成为美貌、聪明,也含有负面意味的象征。如《封神演义》里的苏妲己,是商朝末代国君纣王的爱妃,她的体内借住着一只千年狐狸精,这是女娲为了惩罚纣王轻薄淫邪,因此派千年狐狸精下凡来迷惑纣王,以断送商朝。妲己不但凭美色媚术博得纣王宠爱,更想出种种毒辣的刑罚和娱乐来惩罚纣王身边的人。妲己不但迷惑纣王的心,使纣王对她言听计从,重要的原因之一就是她有炫目迷人的美貌,体现了狐的靓丽,足以倾国倾城,灭亡一个朝代。如此塑造狐的形象,可以看出,中国人对狐敬畏、希籍的传统。

实际上,在中国传统动物装饰纹样中,对九尾狐形象的刻画久已有之。九尾狐的形象在汉代表现已经成熟。汉代画像石、画像砖中,常有九尾狐与白兔、蟾蜍、三足乌之属并列于西王母座旁,以示祯祥,九尾狐成了西王母神话家族中的一员。常见于汉代画像石西王母身边的神兽有很多,如图3为汉代嘉祥地区洪山村画像石第一层,西王母坐于几前,图像中还有鸡首人身的神怪,蟾蜍及佩长剑的三足乌,图像最右侧为蹲坐佩带长剑九尾狐,九尾狐尾部为九个分叉,即“尾长分九歧”表现形式是汉代常见结构形式。如图4为四川汉代画像石,西王母端坐在龙虎座上,周边围绕三足乌、蟾蜍等神怪,九尾狐形象表现尤为精彩,整体看九尾狐呈流线状,前爪抬起作回首状,长尾线条表现流畅,类似于这种图象结构,在汉代画像石图像中还有很多。如图5为河南郑州画像砖中的九尾狐,它的尾部分叉则是朝两边开的。实际上清代刻本的《山海经》九尾狐的图像也是采用这种表现形式。固然我们已经无法窥见晋之前《山海经》中九尾狐的形象,但从汉代画像石中所表现九尾狐形象,应该能够管窥晋代之前《山海经》中的九尾狐图像应该也是这种形象。

图3 山东嘉祥画像石中的九尾狐(汉)

图4 四川画像石中的九尾狐(汉)

图5 河南郑州画像砖中的九尾狐(汉)

2.长寿之马“吉量”

吉量的记载,见《山海经·海内北经》:“犬封国曰犬戎国,状如犬。有一女子,方跪进杯食。有文马,缟身朱鬣,目若黄金,名曰吉量,乘之寿千岁。”[6]270郭璞于“吉量”下注云:“一作良。”又说:“文马郎吉量也。”吉量也称“吉黄”“吉良”等。如图6为清绘本中的吉量,从图像看与普通的马并没有实质区别。可见我们这里所说的吉量是一种吉祥之马,人骑乘便可获得长寿。吉量为马中精英,纯白的马身,脖子上披着红色的鬣毛,有如鸡尾下垂,十分威武。两只眼睛放射出金色的光芒,故有“鸡斯之乘”的美称。据史书记载,商纣王曾拘文王于羑里,太公与散宜生曾以千金求吉量献给纣王,以解文王之囚。据说周文王时,犬戎曾献此马,乘上吉量马的人可寿千岁。

图6 吉量 蒋应镐绘图本(明)

具有神性的马在《山海经》中也多有记载,这应该源于先民对这种动物的依赖,并把它看作实现美好愿望的工具,渴求长生不老,是人类美好的愿望。《史记》中就有秦皇汉武为了求索一剂仙药,不惜一掷千金的故事。《山海经》更是把先民追求长生不死的信念表现得淋漓尽致。如《海内经》中有不死之山,《大荒南经》中有不死之国,大荒山上有不死之人,西王母有不死之药,昆仑山上有不死的神树等等。但是,想要实现这些美好,通往美好愿望的道路非常艰辛,一匹好马、神马便是实现这种愿望最好工具。因此,具有神性的马经常会出现在传统装饰图案中,汉代画像石中,无论是现实生活题材,还是升仙题材中我们都能看到神马的形象。如陕西绥德汉代画像石中图像中间为西王母和东王府(如图7),左右两侧呈对称状各有仙人骑鹿,后面紧跟一匹神马,从马的形态看,马身健硕、马鬓挺直,双目环状似炯炯发光,如果联想到人骑乘便可获得长寿,它奔向西王母的方向,可以推测,这匹神马有可能就是《山海经》中记载的吉量形态。此外,在汉代装饰图案中无论是带翼天马,还是现实生活中的马都有丰富的表现,这反映出古代先民对马的深厚情感。

图7 陕西绶德画像石中的奔马、仙鹿、西王母(汉)

3.神奇瑞兽——独角“狰”

《山海经》中,记录了几种“独角兽”,其中有狰、駮和䑏疏等。狰的记载,见《山海经·西山经》:“又西二百八十里,曰章莪之山,无草木,多瑶碧。所为甚怪。有兽焉,其状如赤豹,五尾一角,其音如击石,其名曰狰。”[6]52狰是独角怪兽,样子像赤豹,却长着五条尾巴,发出的声音像石头相互碰击。如图8为明代蒋应镐绘图本中狰的形象,从绘本图像看是按照《山海经》中对狰的形象描述进行绘制的。郭璞在《图赞》中说:“章莪之山,奇怪所宅。有兽似豹,厥色惟奇。五尾一角,鸣如击石。”《广韵》则说:“狰似狐有翼。”

而“駮”在《山海经·西山经》中则是这样描述的:“有兽焉,其状如马,而白身黑尾,一角,虎牙爪,音如鼓,其名曰駮,是食虎豹,可以御兵。”[6]63郭璞《图赞》:“駮惟马类,实蓄之英。腾髦骧首,嘘天雷鸣。气无不凌,吞虎辟兵。”可知駮为独角吉兽。䑏疏见《山海经·北山经》:“又北三百里,曰帯山,其上多玉,其下多青碧。有兽焉,其状如马,一角有错,其名曰䑏疏,可以辟火。”[6]68郭璞《图赞》:“厌火之兽,厥名䑏疏。”䑏疏是一角马,辟火奇兽,其独角上有甲错。中国神话中还有一种独角兽叫角端。《宋书·符瑞志》云:“角端,日行万八千里,又晓四夷之语,明达方外幽远之事。”清王士祯《陇蜀馀闻》云:“角端,产瓦屋山,不伤人,惟食虎豹。山僧恒养之,以资卫护。”郭璞注曰:“角端似貊,角在鼻上,中作弓。”在汉代铺首中经常会在铺首下端看到一个独角兽,从功能上看汉代铺首下面的独角兽可能就是类似“角端”的神兽(如图9)。

图8 狰 蒋应镐绘图本(明)

图9 陕西绥德画像石铺首中的独角兽(汉)

对独角兽,可以有广义的和狭义的两种解释。所谓广义的理解,即大凡头上长出一只角的兽,都可以称作独角兽。如此说来,中国古代的獬豸、貔貅、麒麟等都可以称为独角兽。古代一些帝王陵墓的神道两边,多排列一些石质雕刻,以起到镇墓、守墓及扬威、显派的作用。这些雕刻以动物形状居多,其中也有独角兽。例如陕西省蒲城县境内的埋葬着唐睿宗李旦的桥陵,其神道两旁就有一对与石马、石鸵鸟并列的独角双翼巨兽。此兽高约三米,体型硕大,头顶独角,身展双翼,目眈露齿,气势雄伟,当是獬豸(如图10)。獬豸聪明心地仁慈,声音犹如美妙的音乐,举止行为符合儒家道德规范,不结党营私,所以被古人视为“仁兽”“瑞兽”。因此,传统意义上的独角兽类大都具有这种辟邪、吉祥的功能。

图10 獬豸 陕西桥陵石雕(唐)

图11 山东微山画像石上的双头人面鸟(汉)

4.多头怪兽——“双双”

对“双双”的记载,见《山海经·大荒南经》:“南海之外,赤水之西,流沙之东。有三青兽相并,名曰双双。”[6]298双双是三只青色怪兽的合体,合体后的样子,可能就是三颗头共用一身体的“三头怪兽”。士勋疏引旧说云:‘双双之鸟,一身二首,尾有雌雄,随便而偶;常不离散,故以喻焉。’是以双双为鸟名,与郭异也。”大荒东经所谓“三青马”“三青鸟”“三骓”,疑亦双双之类也。

双双异兽在传统装饰中作为同类装饰题材,已经很早就有使用,如在汉代画像石中两头共用一身的怪兽就有很多。如图11为山东微山画像石中部分,可以看到在厅堂上面东西两侧各有一只双头人面鸟。西王母身边的双头人面鸟,或者表现为具有某种神异力量,是驱魔降妖的化身,具有惩恶扬善的功能。在中国传统装饰中存在多头怪兽崇拜,两头及以上多头神异怪兽常常被人们用作装饰题材,它们或者是祥瑞吉祥的化身,或者是为了烘托祥瑞的气氛,这些怪兽多具有两个及以上的头,如图12为汉代常见的九头怪兽,应该也是具有这种功能的神异力量。

实际上不仅中国有多头怪兽,在西方神话传说中也有类似的神奇异兽。如在希腊神话中,最有名的是把守冥界之门的“塞伯勒斯”。塞伯勒斯以三头、蛇尾的形象,镇守冥界入口,确保亡灵一旦进入死后世界,就永远无法离开。至于地狱三头犬看守的“冥界”,与此类似的即是我们耳熟能详的“地狱”,它在不同文化中有着不同的风貌,例如中国的地狱据说有十八层,俗称“十八层地狱”。因此,无论是赛伯勒斯守卫的希腊冥界,还是中国的十八层地狱,都蕴含了“惩恶劝善”的功能,在人间的法律规范之外提出另一种制裁,以抚慰受害者的心,也在某种程度上吓阻人类某些人的为非作歹。因此,在这个意义上,两头以上的多头怪兽在中国传统神异题材中应该也具有着一层含义。

图12 山东画像石上的九头人面兽(汉)

四、《山海经》异兽形象特征的表现手法

《山海经》中的异兽表现形式非常丰富,主要有以下几种:

其一是以现实动物为原型的基础上,运用夸张变形等表现方式,塑造成怪异特征突出的异兽形象。

所谓夸张变形的表现手法,顾名思义,在图案原型的基础上用夸大或缩减的方法使原本形象发生异变,借助丰富的想象力,着重强调描写对象的某一特点,与原本形象形成鲜明的反差对比,在视觉上带来冲击,以此来表现其具备神灵特质,达到增强艺术特点的效果与目的。在《山海经》中用夸张变形表现的异兽形象手法中,多采用重复表现的手段方式来进行具体形象塑造,进一步讲,就是通过多首、多足、多目等重复描写方法突出展示其与普通动物形象不同的特性。文中多次出现类似形象的描写,如异兽尚鸟付鸟:“其状如鸡而三首六目,六足三翼。”意思是说其外表像鸡,却长着三个脑袋、六只眼、六条腿、三副翅膀。再如异兽何罗鱼、茈鱼均“一首而十身”,一个脑袋长了十个身子。有学者认为,其出处原型即为今天所见八带鱼形象。开明兽的形态特征非常鲜明:“开明兽身大类虎而九首,皆人面,东响立昆仑上。”传说开明兽是神话中昆仑山的山神,日夜守卫在昆仑山岗上。样子像虎,却长着九个人的脑袋。在汉画像石上有不少人面九首的纹饰。山东嘉祥县花林汉画像石中刻画的人面九头兽,兽身刻画强壮有力,蹲坐于地面,尾巴翘起,人面九头从脖颈处延伸出依次排列。在山东济宁的汉画像中也有人面九头兽形象刻画,从图像上看,虎形态的兽身清晰可见,尾巴成“s”形弯曲,四肢健硕有力,体态丰满,人面九头相并排列从脖颈中伸出,颇具神话色彩。不论是从《山海经》中的文字描述,还是实物图例中的器物造型,都是在现实动物原型基础上,运用了夸张变形塑造出身形怪异的异兽形态,而夸张目的在于强化其视觉效果,体现了图像构成中的变异反映。

其二是将不同动物肢体部位重新组合,构造出“四不像”的异兽形象。

就神兽而言,《山海经》中包括数量众多在体态外貌上呈现“四不像”特征的异兽形象。如异兽独犭谷、狍鸮、诸怀等等,都是是集人神、飞禽、走兽、游鱼等不同部位特征杂糅整合在一起的“兽兽”形象。这些形象在造型、想象、表现形式上讲究原始粗狂,简单明了,通过人与动物器官、肢体的加减、交错、异位等方式重新组合,构造出新的神话形象。如异兽嚣,是一种集鸟、猴、狗三牲于一身的独目奇鸟。它样子像猿猴,却长着两对翅膀,狗的尾巴,一目在面部中央,其鸣声如鹊。再如异兽化蛇,是大水的征兆,集人、豺、鸟、蛇四形特征于一身。化蛇上身如豺狼,下身是蛇,长着人的脑袋,鸟的翅膀,行走如蛇,叫起来有如人叱呼的声音。这种类似于几种生物拼凑起来的形象在《山海经》中屡见不鲜。将带有祥瑞功能特征的动物不同部位汇聚一体,其想象力丰富,构思大胆,充分反映出古代先民的奇幻想象力。

其三是在没有任何现实动物原型作为基础的异兽构造。

其形象轮廓或许只是一个概貌,没有任何动物或成人形体特征可循。但某一部位特征又以动物类属的肢体作为造型表现,因此将此类造型形态构造归纳为联想虚拟类异兽形象。在实物器具的形态表现中,或许是为了衬托其形象的神秘灵性,或许是基于器物造型需要。如湖北江陵出土的镇墓兽(图13)就是此类形象的典型代表,硕大的鹿角刻画精细,下方两组兽身相背,嘴中似有长舌外露,兽身以扁平长方体示意,没有具体身形轮廓,通体饰有夔纹、云纹、几何纹等纹样。雕工精细的鹿角与模糊的兽身形成鲜明对比,令人遐想。从这件实物中,我们无法从中找出具体的动物形象特征,只能依靠某一部分原始特征联想出其大概形态。总体来看,联想虚拟类形象构造是以某一动物的主体部位依势成型,增添人为塑造元素,共同构成现实生活中不存在的异兽神怪形象。

图13 1986年湖北荆州江陵雨台山M6出土彩绘漆木双头镇墓兽(战国)

五、民间工艺中以异兽形象为题材的造型及装饰表现

以《山海经》异兽为母本的器物装饰形态不仅仅在宫廷器具中的表现形式众多。同样,在民间工艺美术里面表现也是非常丰富的,如剪纸、染织、皮影、泥塑等等,从《山海经》中取材,作为形象基础的造型形式非常多。因此,从民间手工艺的领域中探索异兽形态也是一条重要研究途径。

在中国传统年画中,以带有异兽形象为装饰题材的年画在驱灾辟邪年画中占有相当大的比例。年画中龙形、虎形是常见的动物形象,除龙、虎等常见的动物形象外,造型怪异的异兽形象在年画中的表现也是相当普遍的。民间俗信人死后魂魄依然留恋人间,在特定的夜里回家探望,相传魂魄返家的日子由煞神押解一同前往,因此在门口贴有煞神图案的年画成为古人趋吉避凶的生活信念。

古代皮影造型多受古代帛画尤其是汉画像石的影响,因而很多造型原型都可以从山海经图中找到相对应的异兽形象。只是由于年代久远,皮影戏在传播过程中,各地区根据当地发展条件、戏剧种类以及民间传统的审美习惯,进行了再发展创造,形成了当地独有的造型风格和流派,从而很多古老的皮影造型都已失传。相对而言,甘肃北豳皮影保存的纹样比较完整。北豳即今之甘肃庆阳,因地处豳城之北故而成为北豳。由于地理位置交通不便,且文化闭塞,对外交流匮乏,原始神怪皮影才得以存活保留下来。北豳皮影造型的表现以山海经记叙文字为主,添以厚重色彩和当地戏剧流派的艺术特色,构成了深受当地百姓欢迎的皮影艺术。例如在陇东地区,古人在生下男孩后的三天或满月当天,亲戚邻居都会登门道喜,这时主人家通常要摆台设宴表演喜得贵子的皮影戏,悬挂皮影马猴,寓意喜报举人,辈辈封侯。这与《山海经·西次四经》中的孰湖样子的记载不谋而合,“崦山兹之山,有兽焉,其状马身而鸟翼,人面蛇尾,是好举人,名曰孰湖。”(译文:崦山兹山中有一种兽,形状是马的身子,鸟的翅膀,人的脸,蛇的尾巴,喜欢把人抱举起来,名字叫孰湖。)不仅是造型表现特征相同,连异兽形象的功能特征也相吻合。以这类异兽形象为题材的皮影是依据寓意和谐音来象征吉祥的纹样。另有一种神兽形象在皮影戏题材中也是常常会出现。传统皮影戏在表演审查疑案时,执法官通常会牵出一只头上长有独角、长眉长须的怪兽,名叫神吼,又名獬豸。《异物志》中记载:“北荒之中,有兽名獬豸,一角,性别曲直。见人斗,触不直者,斗人争,作不正者。”

结 语

中国动物装饰的发展与演变具有悠久的历史底蕴,《山海经》中的异兽形象作为不同时期装饰艺术文化的重要元素,在各个发展阶段呈现出了不同的样式,而这些异兽形象从单一化向多元化的发展方向转变,而中国传统动物装饰图案更包含了复杂的含义,且文化地域深厚,在各个历史阶段的图案样式也存在很大差异,传统图案的再设计要求需要现代设计人员吸取其精髓,也需要适应现代社会发展,并在此基础上设计出更精美的图案。

了解一个民族装饰历史,其神话传说是必不可少的参考内容。《山海经》正是一部由中国人创造的“奇书”,其内容体现了中国的民族精神,各种学科都可以从中找到联系的纽带。其中的异兽形象丰满、栩栩如生,它逐渐与历史及传说相互渗透融合,加上在历代民间口耳相传,更是像一块五彩的宝石,在漫长的历史演进中,《山海经》中的神话逐渐与历史、传说相渗透融合,加上在民间口耳相传时的种种增益,以及人们对怪兽异形的描绘和想象,神话由一粒小小的种子逐渐茂盛繁衍。《山海经》中异兽形象丰满、造型奇伟,故事情节充满浪漫瑰丽的想象。它不仅反映的民族性格、原始先民的生活状况及心理轨迹原型,同时它所幻化出的动物形象深刻影响了中国早期动物,尤其是具有超力量的神奇异兽,深刻影响了中国动物装饰形态。因此,深刻理解《山海经》中动物造型形态,对了解传统动物装饰发展演变具有重要的意义。