云山与潇湘:米家山水与江南传统的复兴

吴 湘(北京大学 哲学系,北京 100871)

米家山水在宋元绘画发展史上极为关键,从米芾到米友仁,以“云山”为典型的“米家山水”成为一支极具表现力的特殊绘画样式。“米氏云山”持续地影响着后世的绘画(尤其是文人绘画)创作,也在思想观念上将绘画向更加丰富深刻的方向推进,其中以“潇湘”为主题的“云山”绘画至关重要。而米氏“云山”及其“潇湘”图绘,则是米家父子对“江南传统”的直接践行。

“江南传统”并不是一个严格意义上的绘画传统,它的形成,很大程度上归功于米芾的推动。在《画史》中,米芾将“江南传统”的先祖定为董源,并以董源的绘画样式作为江南绘画的典范。米芾对董源绘画史地位的重塑是这一传统得以成型的关键。②“江南传统”的完全成立应当至少包含几个方面:一是人们对于米芾意义上“平淡天真”的“江南画”定义的接受;二是对董源绘画地位的认可;三是对米芾努力构造的“董源至二米之间传承谱系”的承认甚至继承。只有当人们真正认可、接受甚至继承这三点,才能算是“江南传统”的真正形成。米芾真正的意义在于重塑了“江南画”,并以此为基础开始了对“江南传统”的追寻。在这个意义上,米芾是对原来的“江南传统”的复兴,并在此“复兴”的基础上改造了“江南传统”。

在对董源绘画进行考证的基础上,米芾展开其关于江南画具体内容的解释,比如:“董源,平淡天真多,唐无此品,在毕宏上,近世神品,格高无比也。峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真。岚色郁苍,枝干劲挺,咸有生意。溪桥渔浦,洲渚掩映,一片江南也。”[1]71又如,“巨然师董源,今世多有本。岚气清润,布景得天真多。巨然少年时,多作礬头,老年平淡趣高。”[1]70-71再如,“余家董源,雾景横披,全幅山谷隐显,林梢出没,意趣高古。”[1]74在米芾看来 “江南画”需要具备如下特点:第一,绘画的自然对象为江南风物;第二,拥有云雾显晦的画面特征,绘画中峰峦溪桥渔浦隐现,洲渚掩映,树木枝干劲挺,树叶以似草书的笔法描绘,绘画呈现出自然的氛围,风韵近王维。第三,以“平淡”“天真”为绘画的旨趣。符合这些要素的绘画才被米芾视作“江南画”,这一类型的绘画结合其背后的画家与历史,共同形成了一个“江南传统”。

米芾是北宋“江南画”传统的重要推动者,他以自己的方式定义了“江南画”,并将它上溯到董源甚至更早的唐代山水画传统,从根本上是为了给米家山水寻找一条新的路径,并为这一新路径提供一套合理的解释。在如今的研究视野中,“江南传统”的提出开始于米芾《画史》的文字,却呈现在米友仁的绘画的具体实践上。事实上,沿着“江南传统”的路径,米家山水经历了从米芾到米友仁的发展,最终以“云山”宣告成型,并在“潇湘”的主题中得到深化的表达。

一、“云山”:米家山水的成型

米芾和米友仁是米家山水的共同缔造者,他们独特的“云山”图式几乎成了米家山水的代称,这种特殊的绘画方式,阐释了二米对“江南山水”的真实理解。对“江南画”的推崇到“云山图”的出现,正是米家山水的形成过程。在此过程中,米氏父子既完成了自家对山水绘画(尤其是江南山水绘画)真意的表达,也完成了对“江南传统”的追溯。

(一)从米芾的“真”到米友仁的“胸中丘壑”

元代的收藏鉴赏家陆友曾经见过米芾画的《阳朔山图》,这是米芾在二十出头任职桂林地区时所画,据载这幅图有米芾的自题云:“余少收画图,见奇巧皆不录,以为不应如是。及长,官于桂,见阳朔山,始知有笔力不能到者,向所不录,反憾不巧矣。夜坐怀所历,因作于阳朔万云亭。”[2]143-144如果从这则记载来看,当时米芾从广东到广西桂林,被当地奇特优美的地貌特征所吸引,并因此而理解了山水画中较为奇巧的作品。在看到真山水之前,米芾认为这类画作并非对于自然山水的描绘,大有矫揉造作之嫌,但是当看到桂林的山水时,反而开始觉得自然世界有笔力所不能达到的奇巧之处。由此可见:第一,米芾在绘画中秉持了对自然真山水的“现实”态度,认为山水绘画应当合于自然原本的样貌,这个与北宋以来的自然主义、写实主义不谋而合;第二,米芾虽然认为绘画应当表现自然真山水,但是认为笔墨可以表达出比自然山水本身更为多的东西;第三,此处米芾虽然说“反憾不巧”,但是不代表米芾在绘画上追求“巧”,恰恰表明米芾认为绘画要表现出真实世界本身的样子,山巧则画其巧,山平则画其平,不可以巧为平,也不可以平为巧,若故意以笔墨来改变山水本来的样子,便是“不真”,是不可取的。

从米芾看到阳朔山时所作出的反应来看,他在1080年开始旅居江南流域时会被董源和巨然的绘画吸引也就不足为怪了。因为董源的绘画恰恰就符合米芾对于山水画的品味,即真实平淡的表现现实本有的样貌,不加矫饰,同时又不刻意模仿,呈现出纯真的诗意感。所以,米芾对于董源绘画的评价显示了他对于山水画的最高价值评判:“平淡天真多,唐无此品……一片江南也。”[1]71

除此以外,米芾在《画史》中还有一段对自己山水画的论说:“又以山水古今相师,少有出尘格者,因信笔作之,多烟云掩映树石,不取细意,似便已。”[1]80这段话同样涉及到几个问题:其一,米芾强调山水“出尘格”,认为绘画不应是一种匠气的因袭模仿,而是充满个性的自我表达。其二,对于这种自我表达,米芾选择的方式是“信笔”,而所谓“信笔”,除了对于放弃对线描的执著,还有山水中的“烟云之势”。其三,米芾不仅选择“烟云”的表达方式,还将这种对“烟云”的强调直接联系到董巨的传统。①米芾对于精细线描的否定是对于沈括关于董源山水画描述的回应:“江南中主时有北苑使董源善画,尤工秋岚远景,多写江南真山,不为奇峭之笔……大体源及巨然画笔皆宜远观,其用笔甚草草,近视之几不类物象,远观则景物粲然,幽情远思,如睹异境。”[3]130其四,米芾在这里提到了“似”的问题,这个“似”是针对绘画的具体形态而言的,对比上一段米芾对于现实山水的追求来看,随着时间的推进,米芾的观念已经发生了变化。对外在形式的追求从“真”到“似”。②山水画的形似与“真”的问题,五代荆浩(生卒年未详)在其《笔法记》中便已谈及。荆浩区分了在绘画中的似与真:达到“似”的绘画,有事物之“形”而无事物之“气”,做到“真”的绘画,则既得事物之“形”,又得事物之“气”。米芾这里的“真似”关系与荆浩语境下的“真似”截然不同,甚至恰恰相反。米芾将“似”作为一种超越性的“真”,是更高境界上的“真”。这种思想与北宋的文人画思想运动是相符的。但是这并不代表米芾不追求绘画的“真”,事实上,整个宋代的绘画,尤其是文人的绘画都在追求“真”,只不过“真”的意涵发生了不同的变化。对米芾而言,对外在真实世界模仿的形式“真”,已经通过“似”的方式得到了更好地传达。因为烟云的“似”所带来的诗意空间,才是江南绘画所要到达的真正的“真”。

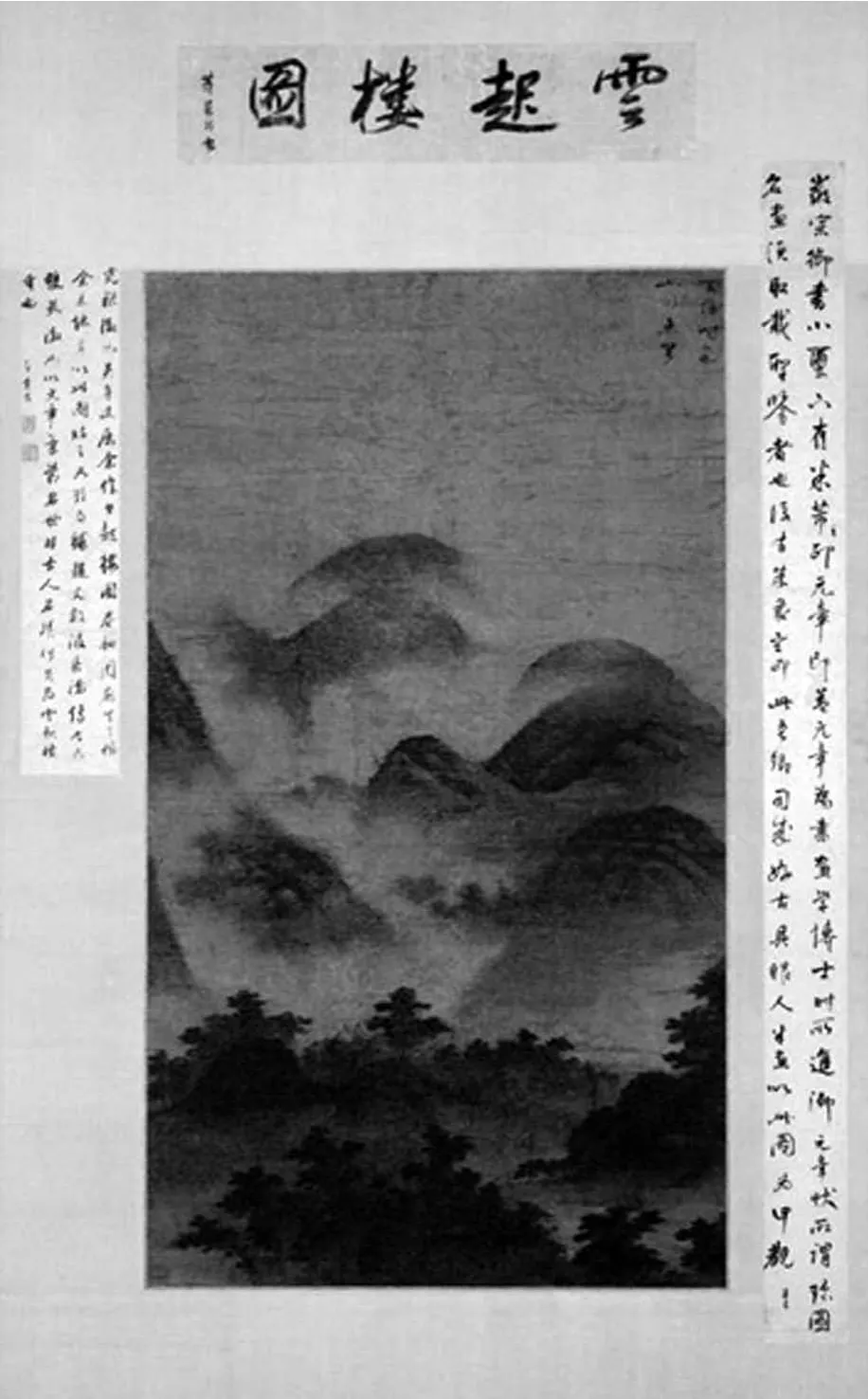

图1 云起楼图,绢本水墨,纵149.8厘米,横78.9厘米,美国弗利尔美术馆藏

现存有两幅作品曾经被归为米芾所作:一是《春山瑞松图》,一是《云起楼图》。前者多被认为是晚些时期的伪作,而后者曾引起争议,原因是因为在后者画幅的右上角有一个带有宫廷印章的短跋文,被认为是宋徽宗所写;左下部分还有两个米芾自己的印章。但是后来,所有这些证据都被认为是仿造的。因为这幅图有严重的被重修过的痕迹。不仅如此,纵然这幅图尺幅巨大,仍有可能是原画的一个部分,原画在左右边的部分应当都有延伸。但是基于米芾在《画史》中明确表明他不画大幅山水画,因此,这幅《云起楼图》也极有可能不是原作。

虽然《云起楼图》同样被认为不是米芾的原作,但是它却显示了11世纪山水画绘画的特点,既包括画面的空间处理,也包括画面元素在平面空间中的布局形式。并且,它呈现除了与董源相关的绘画技巧:水墨和点皴。在具体绘画中,注重建构形式而非描述细节,追求整体形似,这和米芾对于绘画的态度十分贴近。罗越(Max Loehr)在《中国绘画大师》(The Great Painters of China)一书中指出了这副绘画和米友仁1130年所作的《云山图》之间最重要的相似之处。[4]161石慢(Peter C. Sturman)在其博士论文中表示:“虽然比起《云起楼图》对于气氛烘托的重视,《云山图》更多在于画面的形式建构,但是二者都显示了一个基本的两段式构图,即在云烟中,由一个长远的前景引向中远景的山。这种朦胧烟树的画法在米友仁1134年的《远岫晴云图》中也能得见。基于《云起楼图》中对于连续性空间的表达,以及其与早期宋代山水画特点的相符,同时也与米芾对于自己山水画风格的描述以及米友仁早期可编年绘画作品的风格相符,由此可以得到一个结论,《云起楼图》表现了米家山水的早期阶段的特点。一个极有可能的推论是,这个绘画是米芾或者早期米友仁为居所所作的大型装饰性绘画的一部分。”[5]194-195

将《云起楼图》看做对早期米家山水风格的反映,在缺乏米芾早期绘画图像的情况下有极大的意义。通常在研究米芾的山水画经历的时候,都是从其文学作品入手,因为米芾的图画总是习惯性地伴随着文字。如米芾基于其1098年的记忆和想象创作了《净名斋记》,《净名斋记》显示了米芾洞察山水画图像背后潜藏的多层意义的能力。他能够考察山水背后所蕴藏的地理的、历史的和隐喻的意涵。米芾对于绘画的理解,通常是从对视觉图像的描述开始,而以超越视觉图像的想象结束。这是一个诗化描述与图像绘画并置的典型范例,在这样的诗化描述中,观者被鼓励进行超越于视觉观看限制的深层次探索。文字与图像一起,呈现出了一个典型的“平淡”风格的绘画。在这种表面的“平淡”风格表现下,还潜藏着一些深层的隐含的深意,如同陶渊明的诗意一样,虽然文辞简淡,但意涵隽永。米芾这种独特的对于山水画的体察方式与前文所提到的其对山水画之“真”的追求有直接的联系。山水画的“真”是米芾探索山水画潜藏意义的前提。

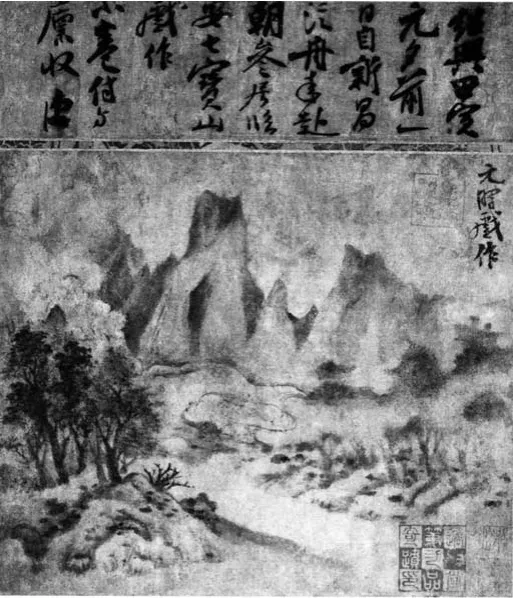

图2 米友仁 云山图 绢本设色 纵46.4厘米 194.6厘米 美国克利夫兰美术馆藏

由此观之,《云起楼图》不仅有可能是米芾山水画的反应,更重要的是,它以“自然”的表达方式满足了米芾对于“真”山水的要求。

美国克利夫兰美术馆有一幅传为米友仁的《云山图》,创作于1130年,即米友仁56岁时。这幅作品算得上是米友仁最早的佳作。由于米芾并没有一幅绘画作品存世,所以当讨论米家山水在之前的四十多年是如何发展形成的时候,这幅米友仁最早的佳作便极具参考价值。①关于克利夫兰美术馆藏的这幅《云山图》的真伪问题,一直以来争议不断。主要是因为赵希鹄《洞天清禄集》中提到,米家父子的绘画都画于纸上,所以所有绢本的绘画都是伪作。但是小川裕充在其文章中提到了对于这幅《云山图》极为细致的解读方式,也为解读《云山图》和整个米家山水提供了一个十分新颖的角度,他认为:如果将这幅《云山图》分为四个部分,可以看到从右向左的第二部分与《远岫晴云图》拥有相同的构图,并且《远岫晴云图》和《云山图》都具有与巨然《萧翼赚兰亭图》的空间构成同样的传统。他认为,虽然《云山图》不能完确定是米友仁的原作,但是至少是仿自米友仁原作的北宋晚期或者南宋初期的作品。并且,这幅作品中体现了江南画派在米友仁时期的典型构图,或者也可以算是米家山水的典型形式。如果将这幅《云山图》分为四段,将这四部分进行重组,可以得到16种不同的构图可能。这表明,米友仁的山水画,不只是实际空间与风景的产物,而是对绘画空间的创造,是一个允许分割和统一,对转和转换,放大和重组的灵活的绘画空间。他甚至通过这种领过的绘画空间创造了一个可以重组的绘画谱系,通过这些绘画组合,使得绘画对“现实风景”的现象成为可能,也使得想象可以自由驰骋在这些重组中。在这个过程中,模仿、创造还有自我都被复杂地交织在一起。[6]123-140

宋人吴则礼《北湖集》中记载了一则有关米友仁绘画的诗:“阿晖戏拈秃笔,便与北苑争雄。幻出幼舆丘壑,仍现一沤影中。”[7]4b这首诗对于研究米友仁1130年的这幅《云山图》的创作特点来说,是十分重要的一则材料。他提到了一下几点:第一,米友仁在这一时期有模仿董源的绘画构图。②当吴则礼1130年过润州看到米友仁的绘画时,他认为米友仁正致力于模仿和再现董源画风,然而根据米友仁给蒋仲友的绘画题跋来看,1130年时,米友仁已经不只局限于模仿董源,而是扩展到各个朝代的山水画,他甚至已经将自己的绘画追寻到了唐代。从现存传为米友仁的作品和传为董源的作品来看,《云山图》有类似《夏山图》的构图特点,这个相似性反应了米友仁的复古倾向,也符合米芾对江南画传统的建构。第二,这首诗提到了《云起楼图》对于“真”的表达,然而米友仁这幅图却涉及画家与山水之间更为复杂的关联,即从某种意义上来讲,《云山图》所画的并不是自然的山谷,而是艺术家胸中的丘壑。

石慢在其研究中提到一个现藏日本的唐代的金银镜子上的图案和《云山图》显示出了极其相似的构图。他认为如果这个设想能够被证实的话,那么米友仁的江南山水画就蕴含了一个强有力的基础,即从唐代绘画中吸收神秘的特质,冠以董源江南画风的表现形式,再加上米友仁个人精神的注入。这使得唐代对于宋画而言变得真实而可亲近。[5]214-215

按照上面这个说法,可以推测,米友仁在追寻唐代或更早时期的绘画中形成了自己的独特山水图式。那么,他应当很好地运用了唐代的图式以及王维的山水图样。张彦远的《历代名画记》中说,王维“原野簇成,远树过于朴拙”[8]191,这个描述也可以用来描绘米友仁“松散的”林木画法。我们寻找米友仁的绘画与王维之间的关联,但是米友仁的《云山图》到底在多大程度上反应了王维的绘画特点,却并没有潜藏在绘画中的“平淡天真”的风格那么重要。因为米友仁应当是在对董源之前的山水画中发现了一个新的“平淡”的标准,而这个“平淡”的标准被追加到了更早的文人画家王维身上。

从《云起楼图》到米友仁的《云山图》,在假定其反映了米氏创作的基础上,揭示了米家山水从大约1100到1130年间经历的一个可能的发展模型,这个发展过程大致可以分为三个阶段:早期阶段,是由米芾对于绘画的评论以及《云起楼图》中反映出来的自然主义的特点;第二阶段,是通过吴则礼的诗还有米友仁的《云山图》反映出来的米友仁对绘画传统的建构。他重新估量了山水绘画的前提,通过对过去书法和绘画的回溯寻找个人独有的风格,以董源为起点,渐渐整合多重元素,最终形成自己的山水语汇。最后还有一个阶段,就是米友仁带着“复古”的意向,追溯至唐代的山水画传统。

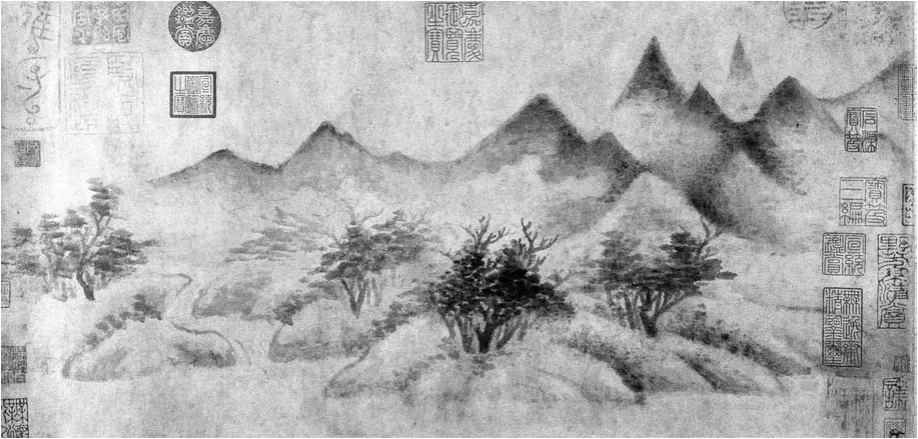

图3 远岫晴云图,纸本水墨,纵24.7厘米,横28.6厘米,大阪市立美术馆藏

(二)“云山”的继承与开创

若以1100到1130年为米家山水的最初发展,那么从1130年开始,米友仁的绘画则进入了另一个新的阶段。在这段时间中,米友仁既保有对米芾所创的江南传统的继承,也有对父亲米芾直接的遵从,如以“海岳后人”的身份自居。与此同时,米友仁也开始为米氏山水寻求新的表达方式。也就是在这一阶段,米友仁创造出了成熟的“云山”图式。伴随着“云山”图式形成的,还有米友仁日渐成熟的绘画思想,以及对绘画精神意涵更深层的思考。

1130年,正值南北宋交替之际,在动荡的政局和内忧外患中,米友仁也经历了一段长时间的人生颠沛。①1130年,米友仁暂居于新昌村的妹妹家中,直到1131年时仍旧没有寻到任何的职位,只得四处寻找寄身之所。大约1132年时,他找到一个在南宋朝廷的供职。北宋陷落以后,他的第一份为史所载的工作在南宋的提辖文思院(这份工作至早开始於1133年的三月,因为1132年的十一月,高宗曾请前朝有志之士加入南宋朝廷各部门任职,米友仁很有可能是在高宗的号召下又回到了朝廷)。根据米友仁1130年给蒋仲友的绘画中的题跋,他在绍兴时在一个为朝廷制作器皿、船只和衣物等物资的机构中短暂任职。从1133年初至1134年,米友仁共担任了四个不同的职位,第二个职位是六部监门,第三和第四项工作分别是刑部郎与吏部郎。直到1134年之后,他才渐渐有了较为稳定的生活。但是,此时的米友仁已经是一个六旬老人,他盘旋在临安城不同的工作之间,尝尽了人世的悲欢与命运的无常。②1134年,米友仁赴二月份的朝会后不久,即被送往长江以北的淮河地区供职:“友仁顿首,去冬随群出关,遑遽狼狈不可言。既到新昌,偶大水浸田,食既不足,斗米忽千钱,不得已东来。府主怜之,使窃食于此,然与临安所得之半而已。欲径复至旧巢,大暑不能动,中元后定成行,遑遑奔走,亦可太息,不谓晚境荡扫田庐,乃有平原食粥之忧,生平习懒,而方且低昂于世,其苦不可言。” (见(宋) 岳珂.宝真斋书法赞,卷二十四,清武英殿聚珍版丛书,358.)江南的冬天,极寒又极湿,再加上洪水与饥荒,米友仁不得不举家向新昌东南迁移至湖州。在此期间,米友仁体会到生存处境的艰难,因为他身上肩负着家庭的重担,但是只能靠朋友介绍差事以养家。 约1136年初,米友仁供职于都城临安,担任司农寺少卿。大约1136年中,米友仁转任润州统领浙西淮东钱粮;1136年12月初,米友仁又回都城临安,鉴定了一些米芾摹王羲之的帖。随后又转至建康(今南京)任统领江东淮西钱粮的官职。1137年10月,米友仁离任,返回临安。1138年,米友仁已经64岁高龄,在一封写给儿子的家信中,他表达了出自老者的惶恐:“汝宜省,脱著衣裳,切须谨慎,第一不得失饥,常早归吃饭,千万千万。吾老业离家,生受生受……汝辈安坐,岂知吾辛辛勤勤。”[9]358五年担任了七个职位,周旋于金坛,新昌,临安,淮东淮西,湖州,润州和建康之间,米友仁对于1138年即将赴任的安徽楚阳一职十分不满意,他向朝廷申请暂时不担任职务,返回苏州郊区的大姚村与其妹妹生活在一起。

从北宋陷落到金人来袭江南,再到米友仁返回大姚村隐居的这段时间,也就是1130年这十几年的经历,对于米友仁的一生来说都有极大的影响。他经历了战乱、流离、艰难、困顿。虽然以意志尽量保持着生活的平衡,但显然还是受到了精神和生活上的双重摧残。然而,就是在此期间,他一次又一次的努力创制米氏山水画,“云山图”伴随着米友仁后半生的沉浮,成为他生活之外的精神寓所。以此为历史背景,再来审视米友仁1130年之后的作品。

《远岫晴云图》上的题款云:“绍兴甲寅元夕前一日,自新昌泛舟来赴朝参,居临安七宝山戏作□□小卷付与廪收,虎。”由此可见,米友仁在1134年初与家人居新昌。在1134年2月9日,元宵的前一日,米友仁坐船从新昌去临安,当夜宿于七宝山,他为一个廪姓的朋友画了这幅画。[5]229-230《远岫晴云图》在米友仁的所有作品中十分特别也十分重要。这幅绘画上,背景的山十分的特别,轮廓鲜明,显示出一种冷峻的与地面对峙的样态。事实上,《远岫晴云图》已经与后来画的、现藏于美国纽约大都会博物馆的《云山图》十分接近,而它的构图也与稍早的、现藏美国克利夫兰美术馆的《云山图》的中部和右部相似。

石慢在其文章中将李成的《晴峦萧寺图》、巨然的《萧翼赚兰亭图》,还有米友仁的这幅《远岫晴云图》进行了一个对比,并发掘了三者之间在构图上的相似度。以此更为直接地证明了米友仁的绘画始终有遵循着那个“江南传统”。但是这种说法同样又面临着一个困境,如果说米友仁的绘画以李成为原型,且米友仁遵循了米芾的“江南传统”,而米芾曾经有过著名的“无李论”,也就是宣称自己的绘画中没有一笔李成的痕迹,那么这种矛盾又该如何去解释呢?[5]233-239其实这个问题的解决仍旧需要回到米芾的语境中。米芾在《画史》中提出了这个著名的“无李论”是基于其想创立一条独树一帜的新绘画风格的想法。而事实上,北宋大部分的画家,都曾学习过李成的画法。米芾正是通过这种对惯常思维的颠覆性理论,来为自己的理论寻找到立足之地。另一个原因在于,米友仁虽然对米芾的绘画思想十分认同,但是在具体的绘画创作中却拥有着自身的创建和极具活力的探索,因而出现这种构图上与李成绘画的相似性并不突兀。当然,最为重要的原因还在于,《远岫晴云图》最重大的意义并不在于其构图上所体现出来的传统性,而是其对于“云山”风格的表达,代表了米友仁这一阶段对于绘画新的理解。

《远岫晴云图》创作于1134年,在此前不久的1131年,米友仁居住在新昌村妹妹家时曾经画过一幅《湖山烟雨图》,这幅绘画已经不存,但是画后的题跋却被记载下来,云:“先子只一同胞姊,适丞相文正李公曾孙黎州使君,吾第九女弟,复以嫁姑之夫前室子李坦,何处得此澄心半匹古纸与女弟,因覩与人作字,管城氏在手,请作墨戏,爱此纸。今未易得,乃乘兴为一挥湖山烟雨,当自袐之,勿使他人豪夺,老嬾曰趋于无思无为,清净寂寞之域,是为冲适妙存,自得可乐处,岂更复有童心也哉。绍兴改元十一月九日流寓健康府溧阳县新昌村书,海岳后人,时子除守莆阳,言者轨以资浅为说罢,自改官后已六经除矣,其资尚浅乎,两历贰车輿大名少尹,又书局书学也。”[10]486这则题跋记录的是米友仁创作这幅绘画的因由。在此米友仁对于“海岳后人”身份有明确认同,这种认同是我们如今讨论“米家”或者“米氏”的一个前提。除了这个身份认同外,这则题跋中最值得注意的是其对绘画态度的改变:米友仁此时不仅已经对自己的绘画极为珍视;另外,他在对绘画境界的品题上与前已大为不同。

《湖山烟雨图》和《远岫晴云图》这两幅创作于差不多时期的图画,可以算作是米友仁“云山”创作的第二个阶段。这个阶段最为重要的特点在于:米友仁对“云”的画法有了一种基于深层领悟的新理解。米友仁在《湖山烟雨图》的题跋中提到了“童心”,而所谓“童心”,用他自己的话来讲就是“无思无为,清净寂寞之域,是为冲适妙存,自得可乐处”,只有达到这样的境界方为真正的“童心”。而这种理解世界的方式,恰恰是道家看待世界的一种典型的方式。米友仁开始对“云山”的绘画加入了道家式的,以及玄学似的理解方式,这是他对“米氏云山”的一个重要的发展,也直接影响到了后来“潇湘画”的创作,对于理解“云山”、理解“潇湘”都意义非凡,这个倾向,将绘画元素哲思化,既有传承,又是开创。如果说米芾开始确立的绘画标准是“平淡天真”,到了米友仁“云山”绘画的这一阶段,则更多转向了“自然”①此处的“自然”不仅是指大自然,更是道家意义上的“自然而然”。。

除了道家或玄思外,米友仁在绘画中也出现了禅思的倾向:“绍兴乙卯初夏十九日,自溧阳来游苕川,忽见此小卷于李振叔家,实余儿戏得意作也。世人知余喜画,竞欲得之,甚少有晓余以为画者,非具顶上慧眼者不在以识,不可以古今画家者流求之。老境于世,海中一发毛事,泊然无著染,每净室僧趺,忘怀万虑,与碧虚寥廓同其流,荡焚生事,折腰为米大非得已,此卷慎勿与人。”[11]21b-22a米芾多年前所写的一封信[9]273表明以禅悟来缓解现实痛苦的方式是米友仁从其父亲处学来的,所以他对于处境的反应既是作为独立个体的米友仁自身的行为,也算是对家族传统的一种传达。

这是“米氏云山”发展最为漫长也最为关键的阶段,正是在这个阶段,“米氏云山”不再是一种特殊的绘画符号,它开始拥有了十分丰富的精神意涵,既有道家的玄思,也有佛家的禅思。

二、米氏“云山”与“潇湘”

在米氏绘画中,有两种画题类型最为典型:一是云山,二是潇湘。这两组画题在某种程度上来说可以算作是同一种类型,因为它所拥有的表达形式几近相同,在后来的米氏“潇湘图”研究中,“云山”成为了一种表达“潇湘”的特有形态,而这种形态也在后代的“潇湘”绘画中被视为“米氏传统”。

(一)《云山图》

纵然“米氏云山”已经是一种深入人心的绘画类型,可在面对具体的“云山”画作时,还有许多有待解决的问题,诸如,如何看待米氏山水在米芾建构的江南画传统中的地位?如何断定米友仁现存绘画作品的真伪,又如何给予这些作品历史定位?如何可以从米友仁的作品中,推知米家山水开创者米芾的原意?在以米友仁为中心的绘画研究下,如何来理解米友仁对于米家山水的继承和发展?本文在这部分,将试图通过对于米家山水,尤其是米氏云山作品的历史梳理,来解决这类问题。

现存的宋代绘画收藏中有两幅名为《云山图》的作品,据传都属于米友仁。除了上文提到的米友仁在1130年创作的、现藏美国克利夫兰美术馆的《云山图》外,更为人熟知的是现藏美国纽约大都会博物馆的《云山图》。这幅藏大都会的《云山图》与1130年克利夫兰美术馆藏的《云山图》之间有着天然的联系。更为重要的是,这幅画几乎可以算是米友仁的所有绘画中最能代表米家山水风格的作品。从构图上来看,它与前一幅《云山图》有着相似的宏观构图,以长卷的形式表现山峦连绵之势以及画面的氤氲之感。从观者的角度来看,二者的图形极其一致,只不过大都会藏的《云山图》在篇幅和型号上都较克利夫兰藏的《云山图》更小。

图4 云山图 纸本水墨 纵28.4厘米 横747.2厘米 纽约大都会博物馆藏

大都会藏的这幅《云山图》上既没有作者的落款,也没有作者的印章。之所以被认为是米友仁的,是因为1200年的《琅琊默庵圣与》①关于这个题跋的作者,有几种可能的推测:方闻在《宋元绘画》中提出此人有可能是王介,他是以画马夏风格绘画活跃于庆元年间(1195-1200),王介就字默庵;但是王介在历史上并不是什么著名的人物,并且南宋的朝廷画家很少会给绘画写题跋。另一个说法由《石渠宝笈》的作者提出,他认为是王沂孙,字圣与。但问题在于,王沂孙与周密(1232-1298)是同时代的人,在时间上与题跋不符。第三种可能是朱权(1155-1232),他是朝廷著名的官员,字圣与,号默斋。但是问题是,他所在之地是安徽休宁,而不是山东琅琊。、1290年,鲜于枢(1256-1301)以及郭天锡(元代早期)的几个分开的纸上的题跋。虽然这幅画上没有一个印章被证明属于以上三位作者,但是这几张题跋的大小完美的匹配《云山图》,并且也没有确凿的证据证明这几个题跋是属于其他的绘画作品的。而该幅《云山图》上最早的印章属于元代的鉴赏家陆友(十四世纪)。其他的一些印款中,最值得注意的是一个在画面右上部分的六角形的印章,印章内写着“乾”字。乾是天的象征,所以这个印章很有可能属于皇帝,更具体说来应当属于南宋的某位皇帝。此外,在1200年的《琅琊默庵圣与》题款中有:“归以献宸衾,旋复赐代适莫,今归予几格。”[12]7b作者在此提到一个著名事实,即:米友仁晚年为皇帝作画。虽然,现在并无证据证明这幅画是为高宗所作,但是如果这个乾字印章或者画面上其他印章被证实属于高宗,那么这幅画就应当曾属于高宗的收藏,那么那则《默庵圣与》关于这幅画的信息就显得意义十分重大。

另一个将这幅画归为米友仁(或者至少是对米友仁高度模仿作品)的原因是,这幅画除了与1130年的《云山图》有密切的关系外,还呈现出与米友仁1134年《远岫晴云图》以及1137年《潇湘奇观图》之间极强的风格相似性。另外,《云山图》是一幅属于米友仁自己的私人绘画 ,所以它并没有从观者的角度布景,也没有过多地考究细节,而是更多地表现了作者的内心,是关于作者自身的醉梦和沉思。从绘画的技巧上来看,这幅《云山图》与1130年的《云山图》之间并没有展现出惊人的差异,甚至可以说是未加区分的。而事实上,现存的米友仁作品,无论是冠以“云山”名称的画作,还是冠以“潇湘”名称的画作,从形式上看,并没有明显的区别。米友仁似乎并不热衷于在自己的不同作品中做出明显的区别,甚至可以说,米友仁刻意地维持了不同画作之间明显的相似性。[5]276-281

这种对绘画相似性的维持,一方面使得“米氏云山”成为极具代表性的作品类型,达到了一种独创性、典型性的效果;另一方面,最为重要的原因来自于米友仁对于山水绘画的态度。绘画不再是对客观物象的实际描摹,而是完全成为对内心世界的表达。无论是何时所画的,他们都是对画家内心的呈现,画面所表达出来的,都是画家所刻画出来的一个从现实中逃遁的理想国度。在绘画中,画家的内心情感得到表达,精神理想也有所满足。

图5 潇湘奇观图(局部),纸本水墨,纵19.8厘米,横289厘米,故宫博物院藏

(二)《潇湘图奇观图》

米友仁目前存世最为著名,也是争议最小的一幅作品当属现藏于北京故宫博物院的《潇湘奇观图》,这幅图大约作于1137年。②《潇湘奇观图》后米友仁自己的题跋落款“绍兴□□”,缺省的第二字中可见残存的一横,从年代记法来看,只有可能是子、丑、巳、酉这几个字。绍兴元年是1131年,1151年米友仁去世,那么其中可能的年份分别是1132、1137、1141、1144、1145和1149。在这些年份中,丁巳1137年最为接近,因为此时米友仁正供职于建康。另外,米友仁大约1135至1136年写过一首词《临江仙》:“宝晋轩窗临望处,山围水绕林萦,不堪回首江城。墙趺围瓦砾,鸥鹭见人惊。日愿太平归旧里,更无馀事闲情,小营茅舍倚云汀。四时风月里,还我醉腾腾。”这首词的写作时间与我们推测的《潇湘奇观图》的创作时间大致相仿,词中所描绘的景象也和《潇湘奇观图》图像相符合,因此,大致推测《潇湘奇观图》的创作时间在1137年。《潇湘奇观图》又名《海岳庵图》,根据米友仁自己在画后的题跋来看,这幅图是对自家“海岳庵”景象的一个描画。①米家一共居住过两个海岳庵,后一个海岳庵据传在一个更高的地方,与米友仁的描述和绘画的风景并不符合,因为从绘画本身来看,显然这个海岳庵并不是在一个很高的视角。可以说,米友仁是在融合这两个海岳庵的景观。

从画面本身来看,无论是笔墨技法还是构图方式,这幅名为“潇湘”的图画与之前的“云山”图之间都有着极强的相似性。并且,这幅画后的题跋也明确地表明了米友仁创作这幅画的动机:“先公居镇江四十年,作庵于城东之高冈上,以‘海岳’命名……余不能记也。卷乃庵上所见山,大抵山之竒观,变态万层,多在晨晴晦雨间,世人鲜复知。此余生平熟潇湘竒观,毎于登临佳处,辄复写其真趣于卷,以悦吾目,并非他人使为之,此岂悦他人物者乎?”米友仁表明以“海岳庵”作图,并言 “生平熟潇湘奇观”,事实上,从其生平②关于米友仁的生平,历来说法不一。清代钱大昕据米芾《献汲湘国祝寿乐章诉衷情》篇末米友仁的跋,考订其生年为元祐元年丙寅(1086)。又据《画继》“享年八十”推断其卒年为南宋干道元年乙酉(1165)。 但翁方纲认为,“寅年”应当为熙宁七年(1074)。 后各工具书中关于米友仁的生卒年说法都不尽相同。徐邦达引米芾《晋纸帖》证明友仁生于熙宁七年,与翁方纲说法相同。 根据米友仁的小名“虎儿”来看,米友仁很可能生于熙宁七年(1074),因为是年为虎年。米友仁出生时,父亲在临桂尉任,逾年赴长沙。米友仁一岁至六岁时,跟随父亲在长沙生活过几年,故对潇湘山水有印象。来看,除了1至6岁时曾跟随父亲米芾居住长沙外,米友仁一生的足迹并未涉及潇湘。而此时的米友仁,以镇江的风景为“潇湘奇观”,或许是基于年幼时极为微薄的记忆,但更为可能的是在一个广义的“江南”概念下进行山水创作。当然,除开这种地域性、自然风景性的实指,更为可能的情况,还是米友仁对“潇湘”内涵的指涉。

米友仁为镇江山水冠以“潇湘”字眼,这种特殊的指向,显然与北宋文臣宋迪还有其著名的《潇湘八景图》有关。米家父子一直与苏轼的文人圈有着较为密切的关系,在宋迪的《潇湘八景图》引起巨大反响的两宋时期,米友仁受到启发,以自己的方式来表达“潇湘”是十分自然而合理的。另外,从米友仁为大公以及《潇湘奇观图》的题跋来看,米友仁将烟云和雨雾的气象与“潇湘”之间建立了直接的联系,这种画面特征虽然符合米家“云山”的惯常表达方式,但是也与宋迪对“潇湘”朦胧的绘画风格不谋而合。虽然从“潇湘八景”的八个画题来看,只有“潇湘夜雨”明确指出了“烟雨”与“潇湘”之间这种直接的关系,但是现存的王洪《潇湘八景图》中也极尽烟云笼罩之势,这种绘画方式,一方面肯定与宋迪的原画有着必然的联系,另一方面也不能排除其受到米友仁“潇湘”绘画风格影响的可能。[13]230因为从时间上来看,米氏云山在北宋南宋之交成形,而米氏“潇湘”更是在南宋初出现,米友仁的“潇湘”绘画相较于宋迪的原画更加接近王洪创作《潇湘八景图》的时间。

米友仁的《潇湘奇观图》是米氏“云山”下的“潇湘”主题绘画,因此这幅绘画中,既包含有极强的“云山”传统和江南传统,同时也是对于“潇湘”画题的丰富与开创性的典范之作。虽然米氏的“云山”是一个已经形成的绘画范式,但是以这样的方式来绘画“潇湘”却是一件“创举”。从宋迪以来的“潇湘”画,或者从“董源”以来的“潇湘”画,虽然也都注重烟云气氛,但是却仍旧注重对山水景物的实际表达,只是一改北宋画坛主流地工笔和细节描绘,转而以氤氲之气和朦胧之风代替。到了米友仁的“潇湘”,则“潇湘”的实际意义全无:既不是对真正潇湘风景的描绘,甚至又不是对风景的描绘。米友仁有意指出了绘画的对象是镇江的海岳庵附近,但仍以之为“潇湘奇观”;并且,对画面物象极尽简单描绘,而将画面的主体都用来描绘“云烟”。石守谦在其新作中提到:“潇湘意象的魅力与它在文化界中所带动的论述流行与米芾在1100年左右时所推动的绘画新典范也有一种互为表里的关系。米芾时当时与俗世、黄庭坚齐名的评论家,并以对五代宋初江南画家董源、巨然一派‘平淡天真’风格之‘再发现’,为后世画史所重。他所提倡的董巨之平淡天真,其实也是一种与潇湘山水同调,充分发扬‘云雾显晦’形式特色的‘天真’意象。”石守谦所说的米芾推动的“绘画新典范”便是本文所说的“江南绘画”。[14]61

米友仁对于“云烟”的使用背后,是米家山水发展的历史。米友仁的“云山潇湘”从绘画风格上来看,是将“潇湘”纳入了米氏云山的表达系统中。但是身为文人画家的米友仁,对于选择“潇湘”题材纳入“云山”画中,则更多出于对“潇湘”本身意涵的理解。

米友仁在1136年12月31日(正在画潇湘奇观图1137年1月之前)在米芾的七幅摹王羲之的书法上题跋说:“羲之七帖,先臣芾中年手临,此字有云烟卷舒翔动之气,非善双钩者所能得其妙精,刻石者所能形容其一二也,绍兴丙辰十二月初七日,臣有人审定。”[15]235-236这段话中传达出米友仁在书画上一个十分有意思的观点,即:云烟之气,贯通书法和绘画。米友仁在艺术上,无论是书法还是绘画,无一不受到米芾直接而深远的影响,即使在后来达到了绘画上相当成熟的阶段,米友仁仍旧以“海岳后人”自称,对于米家山水的认同,和对米芾的推崇,在米友仁的艺术价值中十分明显。而上文这段记载,是米友仁对父亲米芾书法作品的评鉴。米芾一生在书法上成就极高,对米芾书法的评价也不一而足。然而,在米友仁这里却特地提到了“此字有云烟卷舒翔动之气”,以“云烟”来评价父亲的字,并在终身履践着“云烟”的绘画,证明米友仁将“云烟”视为贯通书法与绘画的,能展现艺术价值的一个表现。而为何“云烟”会成为米友仁评价体系中如此特殊而重要的语汇呢?从直观的角度上看,“云烟”,体现了字之“气”,使得书法有灵动之势,对于绘画而言,则更是从谢赫“六法”以来所追求的“气韵生动”的一种具体的化。这是从艺术价值的一般评判层面来看。如果是从米友仁自身来看,“云”所包含的诗意,则是米友仁以极尽夸张的方式用绘画来表达的文人情思。

三、江南传统与“云山潇湘”

米友仁完成了“米氏云山”,这是一种对江南传统的继承和完善。而“云山潇湘”①“云山潇湘”指的是米氏以“云山”图式创作的“潇湘”主题绘画。则既在技法、题材上丰富了江南传统,同时也在人文意涵上成就了真正的“江南”。

事实上,米氏山水对于“云烟”的偏好并非横空出世,既不是单纯追求画面感,也不是单纯迷恋其人文意涵,而是两者共同作用的结果。其中,从绘画本身的创造角度来看,米氏云山是针对五代至宋以来绘画表达矛盾的产物。因为五代末北宋初,李成是山水画创作的大师,宋代的各位画家甚至“无一人不学李”。李成从绘画风格和技法上,后来被划归为“华北画派”,这个“华北画派”的概念后来与米芾所创造的“江南画派”成为一组相对的概念,二者既在自然对象,也在绘画技法上判然有别。而事实上,米芾在提出“江南画派”的时候,就已经刻意与李成的绘画做出区别。而在实际的绘画技巧上,则因为当时华北画派的绘画中,过于精细的线条技法与绘画的诗意运用之间形成了矛盾,而这种矛盾的解决,恰恰是通过两种方式:一是对烟云的运用,从而实现各种灵活构图的可能;②参考前文注释中提到的小川裕充对米友仁《云山图》的分析。二是,米家艺术传统中,对意境式的技法和对董巨笔法的表现。当然,对于“云气”的重视,并非是米家的独创,从现存郭熙的《早春图》中便可以看出,“云气”的运用在画面表达,尤其是空间构图中已经变得十分重要。而“米氏云山”则是将“云气”的运用发挥到了极致,甚至不只将之作为构图的需要,而是几乎成为了绘画的主题。[6]141-172

在米芾和米友仁的努力下,“米氏云山”发展了“云烟”在诗化意境的塑造和灵活空间的构成上的潜力,从而自创了一个传统,进而形成江南地区的标准风格。这种努力也是米氏父子与绘画的“形似”之间的对抗,是他们对于文人画“真”义的践行。而对“潇湘”的绘画,则是米家父子对文人画“真”义的高度履行。从地域上来讲,“潇湘”属于“江南”,因而从米芾对“江南画”的定义上来看,“潇湘”风物的描绘,就是对江南风景的描绘。而“云山”这种极度“江南”的绘画方式,则更贴合地用来表现水气弥漫的绘画风格。配合“潇湘”漫长的文学传统,尤其是诗歌传统,“米氏云山”也极力地符合着“潇湘”的诗意化表达。因而在“潇湘”的画题下,米氏云山更加成为典型的文人绘画,既通过“云山”实现了对文人画“真”与“似”的问题的回应,又实现了在绘画中诗画的合一。

尤其在北宋,“潇湘”作为一支流行的绘画题材,被赋予了更多的含义和时代特色。米氏云山对于“潇湘”画题的参与,虽然无法证明直接受到了宋迪“潇湘八景”画题的影响,但是也是处于宋迪“潇湘八景热”的客观环境之下。二者之间最为重要的关系是,“米氏云山”的“潇湘”绘画,在后来的“潇湘八景”绘画中所产生的深远影响。小川裕充在他的文章中提到,如果将米友仁1130年的《云山图》左右两部分对调,然后遮去重新组合的画面的右边的四分之三,将重新组合形成的画面剩下的四分之一放大来看,发现它的构图可以在牧溪的《渔村夕照图》中找到对应,两者的区别只不过是,一个是绢本设色,一个是纸本水墨。虽然不确定两幅图是否属于同一个构图传统,但是二者都有一个从左到右横跨中央的平沙,以及渔人驾船驶离水岸,还有一条从左向右流的河。[6]123-140

虽然小川裕充的这个说法很有可能只是一种巧合,是“潇湘”题材绘画容易出现的元素,但是,即使不是从构图的角度,米氏“潇湘”也在墨法的使用,图式的抽象化,还有诗意空间的营造上直接影响了南宋的部分“潇湘”画和“潇湘八景”画。而禅僧牧溪和玉涧的画风,从目前可知的绘画上看,也最接近米氏“潇湘”。③牧溪现存四幅大轴的《潇湘八景画》分别是:《远浦归帆》(京都国立博物馆藏)、《渔村夕照》(根津美术馆藏)、《平沙落雁》(东京出光美术馆藏)、《烟寺晚钟》(畠山纪念馆藏)。除了这几幅大轴外,还有一幅《江天暮雪》不知因归属大轴画还是小轴画。而《洞庭秋月》和《潇湘夜雨》则应当是小轴画的断简,分别是足利义满的北山御物和义政的东山御物,经过了织田信长、丰臣秀吉、德川家康、村田珠光、松平不昧等人的收藏。玉涧的《潇湘八景图》目前只存有三幅,分别是:《山市晴岚》(东京出光美术馆藏)、《洞庭秋月》 (东京文化厅藏)、《远浦归帆》(名古屋德川美术馆藏)。另外,从对“潇湘”意涵的深化上,米氏“潇湘”具有十分里程碑式的意义。米氏“云山潇湘”绘画既包含有极强的文人诗意传统,又有基于“云烟”而表达出来的非信仰的宗教情怀。这种文人式的宗教情怀,虽然精神家园式的存在于米氏的“潇湘”中,但是却最高程度符合了南宋文人与宗教人士交游频繁的历史事实。成为这种思想文化交融的环境下,极具代表的创作题材。

从这个意义上讲,米氏云山之后的“潇湘”意涵得到极大丰富和深化,它不再局限于屈原《楚辞》以来,以至宋迪“潇湘八景”的“失意文人之乡”意义,也不再局限北宋以来“风景秀丽”的代表,而成为文人精神理想的代表。