从蔡谦吉作品看上海美专早期西洋画教学

周朝晖(上海师范大学 美术学院,上海 200234)

蔡谦吉是谁?即便是研究美术史的专家,知道的可能也不多。事实上,在1922年到1937年之间,他曾是福建省相当活跃的一位艺术家和美术教育家,被誉为“觉闽先声”。

蔡谦吉是福建龙溪人,1918年,经陈炯明的推荐,就读于上海美专西洋画系,1922年毕业。①从1915年至1921年,上海美专的学制为三年。据此推算,1922年毕业的蔡谦吉应该是先读了一年的预科。毕业后回到福建,曾经任职于多家教育机构,经常组织画展并主持一些有较大影响的艺术社团。抗战爆发后,蔡于1938年弃艺从政,在“永安市行政干部班”受训,1940年担任振桥乡乡长。1945年与陈仪一同派往台湾,接收日治时期的资产。此后便在台湾定居,并一度担任台湾博物馆艺术部主任。由于家庭成员众多,微薄的工资无法承担浩大的开支,遂辞职,以画蒋介石先生肖像为生,后于1955年病逝。蔡谦吉的成就渐为人所淡忘,应与动荡的时局有直接的关系。其艺术生平,即便将求学的阶段计算在内,也仅仅维持了不到二十年的时间,尚不足以形成自己独有的艺术风格,具备一定的学术影响力,尽管他有着较为扎实的基本功和对现代绘画形式语言的敏感,但着实是很可惜的。

关于蔡谦吉文献和作品的发现,源于一次机缘巧合。2002年,蔡夫人林巧云回漳州,打算将老宅出租,将整理出来的无用物品交由收废品的小贩处理。当地文史研究人士闻讯后及时介入抢救,经过十多年的收集整理,一部分文献和绘画作品得到了留存和保护。从文献的种类来看,有历史照片、个人履历证书、教材、展览会纪等;绘画作品则涵盖了素描、水彩画、油画,尤以水彩风景居多。

近年来,对于近现代中国美术史的研究越来越受到重视。一方面,这一段重要历史时期的美术资源,逐渐地得到了有效的保护、转化和利用;另一方面,文献资料的缺失,严重困扰着研究工作,成为近现代中国美术史研究的瓶颈。蔡谦吉文献和作品的发现,为研究上海美专的西洋画教学提供了极有价值的资料。

图1 蔡谦吉像

上海美专于1912年创办,②上海美专成立时的校名为“上海图画美术院”,后几经更改。为便于叙述,本文统称为“上海美专”。经历40年的风雨,在1952年全国院系调整期间,与苏州工艺美专、山东大学艺术系合并,成立南京艺术学院。学校成立之初尚处于摸索阶段,即便是作为创办者的乌始光、刘海粟和汪亚尘等人,对西洋画的认识,也仅仅停留在传习所学到的一些皮毛的程度上,罔论教学了。③刘海粟、乌始光、汪亚尘均曾在周湘办的“布景画传习所”学习西画。1913年,入学西洋画选科的徐悲鸿,曾对上海美专的办学严加指责:“民国初年,有甬人乌某,在沪爱而近路,后迁横滨路,设有图画美术院,盖一纯粹之野鸡学校也。时吾年未二十,来自田间,诚悫之愚,惑于广吿,茫然不知其详,数月他去。”[1]即便是作为学校元老的汪亚尘,也对草创时存在的种种不足有比较客观的描述:“最初人数寥寥,继续二年间,也不过二十余人。那时候,要在上海社会树起美术学校的招牌,确难号召,而且有许多连自己都还弄不清,练习造型艺术从何处入手?可说茫然不知。”[2]“人数寥寥”“确难号召”对一个新型的学校来说实难避免,不必介怀,但对“练习造型艺术从何处入手”这样的问题竟然“茫然不知”,开办学校未免让人质疑,徐悲鸿之大动肝火自是情理之中。这种“茫然不知”的状况大概在1914年陈抱一来校执教之后发生了改变。陈氏同样在布景画传习所有过求学经历,但他似乎对周湘①我国早期西洋画教育家,曾创办“布景画传习所”、“上海油画院”等。的教学方法多有不满,于是转而去日本留学。1914年,因病短暂回国,应邀在上海美专任教两个学期。根据他在《洋画运动过程略记》中的记载,曾试图以“写生法”取代“临摹法”:

最初“图画美术院”还没有石膏模型,于是打算先从静物写生开始,同时我也极希望石膏素描也应早日开始。以当时的情形,固未能一步即开始人物写生,但至少感到临画教法大可废除,而代之以“写生法”为主要的基本课程。……可是在那根深蒂固的“临画教法”之前,“写生法”尚无伸展之余地,实际上也只能被采作从属的,或选习性的学科。[3]

推行写生教法受阻,不免让陈抱一有些沮丧,然而他多少低估了美专师生对新事物的接受能力:1915年3月,雇用着衣模特;1917年3月,雇用男性裸体模特;1918年4月,刘海粟带队赴杭州西湖旅行写生;1920年7月,雇用女性裸体模特……短短的几年,写生不但成为美专“西洋画实习”课程的主要内容,相关特色课程——室内写生、野外写生、人体写生、旅行写生等,也相继设立并逐渐成熟。从招收第一批学生的1913年到1920年代中期的十多年时间里,上海美专的早期西洋画教学,经历了一段艰难却颇有成效的历程。

蔡谦吉在读的1918年到1922年,是上海美专早期西洋画教学发展历程中一个重要的阶段。这段时间内发生了一些对上海美专未来发展具有里程碑意义的事件,并实施了多个教学方面的重要举措:

1.1918年,学校创办研究性刊物《美术》。从此,教学实践和学术研究紧密互动,上海美专在西洋画教学方面,走上了一条更专业、更系统的发展之路。

2.1918年4月30日,刘海粟首次组织学生赴杭州旅行写生,并于6月1日在杭州浙江省教育会举办写生展览。“旅行写生”成为上海美专标志性的特色课程之一。该课程从最初一年一次的春季写生,改为一年一次的秋季写生,最后调整为每年两次以上的春秋季写生,而每次写生以后在写生地举办作业展也作为固定的形式保留了下来。

3.1919年7月,刘海粟担任上海美专校长。刘海粟是学校的创办者和主要的出资人,也许是由于资历原因(学校创办时只有16岁),校长先后由乌始光和张聿光担任。刘成为校长后,其张扬的个性让学校步入了一个特色鲜明的发展轨道。

4.1919年9月,应汪亚尘之邀,刘海粟与美专教师俞济凡、陈国良(晓江)、贺伯锐同赴日本考察美术教育。由于文化传统接近,地理上也更为便捷,日本成为中国早期西洋画教育的中转站。刘海粟此行认真考察了日本的美术学校和各种展览,对上海美专的教学实践有很重要的指导作用。

5.天马会成立,这个中国近现代史上十分重要的画会由美专教师江新(小鹣)、丁悚(慕琴)、杨清磐、刘雅农、张辰伯、陈国良(晓江)等于1919年9月28日发起。成立大会于10月23日在上海图画美术学校礼堂举行。12月3日,刘海粟等人成为画展审查员。12月20日,天马会第一届画展在江苏省教育会举行。由于和美专的密切关联,画会在很大程度上成为美专教师尝试新画法的“体外”研究平台,并反哺学校教学。

6.1919年12月,学校成立董事会,聘请蔡元培、黄炎培、梁启超、沈恩孚、王震、赵掬椒等社会名流为校董,并议决校董会章程16条。校董会在一定程度上缓解了学校自成立以来的资金困境,并大大丰富了办学的社会资源,扩大了影响力。

7.1920年7月,学校雇佣一位俄罗斯女子做裸体模特儿,这是中国美术史上第一次使用女性裸体模特。中国美术史上第一次使用男性裸体模特,是1914年,由李叔同执教的浙江两级师范学堂图画手工科。上海美专分别于1915年和1917年,进行了着衣人物和男人体写生,均为国内第二次。由于公开展出作品,它的影响远远超出了前者,并引发了多次风波。此次进行女人体写生,更是走进了传统伦理道德的深水区。

8.1921年5月,刘海粟根据自己在日本的考察经历,写成《日本新美术的新印象》一书,由商务印书馆出版发行。全书由两部分组成,第一篇为日本美术展览会的鸟瞰,第二篇为日本的艺术教育。本书除了对日本的美术展览和美术教育进行了研究和分析之外,首次明确阐述了作者现代艺术的创作观和教育观。

9.1921年7月,更名“上海美术学校”为“上海美术专门学校”,并修改学制,西洋画科和雕塑科改为四年。

10.1922年3月,上海美专校董会修改章程,蔡元培担任校董会主席,黄炎培为驻沪代表。

11.1922年5月,上海美术专门学校由国民政府教育部批准立案。

经过办学初期的艰难摸索,以建设一系列特色写生课程为切入点,在1910年代中后期到1920年代初的大约六七年时间里,上海美专的西洋画教学,有了一个阶段性的飞跃。诚如陈抱一所言:“‘美专’开始之后,至少上海的洋画情趣,也渐见波动起来;在上海学习洋画的人,也逐渐多了。”[4]在上海美专之后创办的上海神州女学图画科、上海沪江画学函授学校等先后开设了西洋画课程,并聘请刘海粟、丁悚等人担任专业教师。连数度与刘海粟剑拔弩张的老师周湘当校长的中华美术学校,也专设了西洋画科。不惟上海,北京大学画法研究会的成立与美专也有很大的关系。事实上,在民国初期的国内美术教育界形成了“以上海美专唯马首是瞻的西洋画学科教学风气”。[5]

图2 《时报图画周刊》1922年3月27日刊登的“青年画社”全体成员照片

图3 1922年7月10日,《时报图画周刊》刊登的倪贻德、蔡谦吉、乌叔养、郭永声四人的绘画作品

图4 《美女献花》(纸本铅笔)蔡谦吉 1919年

图5 《矇曚老翁》(纸本铅笔)蔡谦吉年代不详

如果注意一下上海美专西洋画系1922年7月毕业的学生名单,我们可以清楚地看到,除了蔡谦吉之外,倪贻德、吴人文、乌叔养、荣君立等对中国西洋画发展产生过深远影响的画家也赫然在列。[6]其实,若不是1921年赴法留学,名单中本应有潘玉良的名字,这一届毕业生真可谓中国近现代西洋画界的“梦之队”了。这些优秀的青年艺术家,在学校就读期间已经十分活跃。蔡谦吉、倪贻德、吴人文、乌叔养,以及和他们志同道合、年龄相仿的同学,包括韩光宇,郭永声,张令涛,鲁少飞、吴印咸等,在1921年组织了一个青年画社(图2),经常在《时报图画周刊》上发表作品。①1922年3月27日,《时报图画周刊》刊登了青年画会全体成员的照片,并附图注:“青年画会为吴人文诸君所发起,去年曾在上海省教育会开展览会,颇为各界称许。”从报刊发表的作品来看(图3),无论是构图、空间、整体黑白灰关系、形体塑造等方面,处理得已经十分到位。这些青年画家当时的西洋画水平,应该已经达到了比较高的程度。然而由于缺少原作或者精度相对比较高的彩色印刷品,深度解读作品受到很大的限制。因此,蔡谦吉文献和作品的发现,尤其是保存十分完好的绘画原作,对于上海美专西洋画教学的研究,有很重要的文献补白意义。

将蔡谦吉从1919年到1922年美专就读期间的绘画作品做一下梳理,尤其是对这段时间作品的专业水平,以及与教学理念的成熟密切相关的绘画创作的风格化探索进行分析,尝试整理上海美专早期西洋画教学的大致轮廓,已具备了一定的条件。

“专业性”是技能教学中首先要考虑的问题,经过一系列改变的举措之后,上海美专“茫然不知”的专业教学状态怎么样了?不妨从蔡谦吉的作品中寻找一下答案。

今天,经过一百多年的研究和实践,中国美术界在西洋画创作和教学水平方面有了持续的提高,并逐渐将这一舶来的画种融入自身的文化体系。在这一提高的过程中,对专业教学本身的认知,往往是容易被忽略的。上海美专在早期西洋画教学大概十多年的时间里,不但在这个本体性的认识方面有了显而易见的进步,并且这种进步无形中对技能教学的具体环节产生了一定的影响。

图4是蔡谦吉入学不久后所画的素描《美女献花》。从《美术》第一期上所刊登的《铅画》广告中发现,这是蔡谦吉临摹美专教授丁悚的同名作品。丁悚是中国现代漫画的奠基人,同时也是上海美专的创始人之一,早年曾在周湘所办的布景画传习所学习西洋画,从其写实性的作品来看,他的造诣是非常深厚的。但他“1918年起,兴趣转向漫画创作,经常为上海《申报》《新闻报》《上海画报》等报刊发表时事漫画。”[7]丁悚的素描线条洗练、明暗概括、人物表情传神,在造型上借鉴了中国传统绘画的特点,然而对空间、虚实、人体解剖等方面关注得较少。这种绘画风格让他很自然地转向独具特色的漫画创作,并终成我国现代漫画的一代宗师。今天,在国内的专业美术院校中,漫画与西画已经有了明确的专业区分。作为西画基本功训练的素描,有一套复杂而严密的绘画理论体系,在审美追求上强调“绘画性”。这让未经专业训练的普通民众很难体验作品中的美感,长久以来,始终是艺术家与观众之间无法填平的一道鸿沟。而漫画因其专注于社会宣传功能,在表现手法和思想性方面力求贴近普通民众,有着天然的“亲民”性格。在美专早期的西洋画教学中,将明显具有漫画特点的素描作品作为学生临摹的范画,是有待商榷的。对于洋画运动初起的年代,追究这种做法的专业与否实无必要。无论是蔡谦吉本人的偏爱,还是学校的作业规定,在当时对于西洋绘画的认知状态下,是顺理成章的。

图6 《山光溪影》(纸本铅笔)蔡谦吉年代不详

图7 《策骑平坂》(纸本铅笔)刘海粟年代不详

这种偏爱,在其后的学习过程中发生了变化。我们在从蔡谦吉其他的人物和风景素描中发现,钟情于漫画式的画面效果不见了,取而代之的是专注于形体结构、空间深度、体积等传统西洋画元素的表现趣味(图5、图6)。如果作一下对比的话,这些作品在风格上更接近于刘海粟所编纂的《铅画》第二集中的范画(图7)。蔡谦吉的这种变化源于何时,出于何种原因,无从研究,但这个变化透射出蔡谦吉在美专学习的过程中,对于当时所谓的“正则”西洋画和漫画的区别,已经有了明确的认识。

目前所保存的蔡谦吉的绘画作品,绝大多数是西洋画写生。形式涵盖素描、水彩、油画,以水彩居多。从内容方面来看,静物、风景、人物均有涉及。后文将通过对他部分作品中构图、色彩、技法运用三个方面的解读,分析其在美专学习期间,专业技能训练所达到的高度。

根据现有的史料,蔡氏所在的班级在1920年和1921年进行了3次旅行写生,地点涉及江苏、浙江和福建,此外还有多次本埠风景写生,带队老师有刘海粟、王济远、汪亚尘等。(以上数据参考王震编写,上海书画出版社出版的《1900-2000上海美术年表》)

在传统绘画的各种要素中,构图的重要地位是显而易见的。蔡谦吉作品的构图风格可以总结为两个字——平稳。王济远是早期上海美专的重要西洋画教师,他在教学中对构图的要求,可以从其1934年在商务印书馆《出版周刊》上发表的《西洋画研究法》一文中一窥端倪:

第一,画面上定视平线,普通都是定在纵长三等分的中央一部分内,且不可使之逼近全画正中,视情形而择定上方或下方的地位;

第二,画面上所描写的物体中最主要的物体的位置,需在画面横长三等分的中央部分内,切不可使之逼近横长的正中。

第三,画面上主要物体之旁,往往为了对照而画了相似的他物体。即添描的物体是为了要显明主物而设的。

第四,描画时不可使画面从一端到他端放满物体,应有疏密之分。

第五,每画只有一画题,只有一主要地位。[8]

图8 《白云观》(纸本水彩)蔡谦吉 1921年

蔡谦吉很显然是这种构图法的忠实执行者,在所有的作品中,地平线都定在“三等分中央一部分”的位置。作为个人的偏好,这条线通常高于画面中心,以产生一种上升感。1921年,蔡谦吉在白云观完成了一件水彩写生(图8)。这是一幅按“平行透视”法绘制的以建筑物为主的风景画作品,综合多条与画面垂直的线条的消失方向分析,画面的地平线(黄线位置)略高于画幅纵长的1/2(红线位置)。此外,对于构图的其他要素,蔡谦吉也精心设计、仔细推敲。这件作品的主要结构为水平线和垂直线,类似于古典绘画中稳定的十字型构图方法。屋顶的飞檐和倚靠在墙上的竹竿形成不同方向的倾斜线,加上远景凌乱的树枝,打破了十字型构图容易造成的沉闷气氛。由于建筑物多安排在左侧,故在画面的右侧画了一个背对观众的道士,以求得受力的均衡感。他在以自然景物类为主的风景画构图方面,同样体现出平稳的特点。如《归帆》(图9)一画,蓝天、白云、海滩以及远处的茅屋和帆影,构成了画面的主要元素。这种景物较少的场景,构图处理上难度偏高。蔡谦吉通过对近景的一个水洼做深入刻画以充实画面,即王济远所谓“主要的物体”,让其成为本画的视觉中心。这个“中心”,在“画面横长三等分的中央部分内”,且不在正中位置。茅屋和帆影作为王济远所提到的“添描”的物体,起到了平衡画面的作用。左边远景中的几间草屋,相比右边的帆船,分量稍重,与前景的水洼遥相呼应。长短不一的桅杆“刺破”地平线,使构图产生丰富的节奏感。严格说来,王济远“构图法”中的五个要点应该归类为基础层次的训练要求,如果站在较高的层次对绘画构图进行理解,其不应该作为一种刻板的教条。例如:地平线不在中心1/3范围内,甚至“跑”出画面,有时能够产生颇为意外的效果,其实他本人的风景画也偶有例外。反观蔡谦吉,似乎是一个十足的“好学生”,迄今为止所发现的他的作品,在构图上从不逾矩。然而,这种近乎死板的对教条的坚持,在蔡谦吉精心调动画面的各种元素以“经营位置”后,作品同样灵动而富有生气。因此,我们可以得出一个这样一个结论:他的构图平稳但并不呆板。

图9 《归帆》(纸本水彩)蔡谦吉 1921年

图10 《古树》(纸本水彩)蔡谦吉 1921年

在色彩的认知方面,现代写实绘画与古典主义绘画有很大的区别。19世纪科学对艺术的重大影响之一,便是光学的发展。物体的色彩取决于光波在其表面反射的波长,色彩学理论在这一原理的启发下,逐渐以“条件色”取代了原来的“固有色”。自印象主义以后,继承了较多传统元素的写实绘画更多以各种色彩对比来表现多姿多彩的大自然。经过现代色彩理论的洗礼,绘画作品中对于“光”的表现,显然强于只有“固有色”概念的古典绘画作品。在一系列着力于表现“光感”的对比中,冷暖对比是基础。蔡谦吉似乎比较喜欢使用暖光源,无论是《白云观》,还是《归帆》,都恰到好处地表现出了阳光明媚的感觉。偏黄色的受光部和偏蓝紫色的背光部,统一在暖色调中。这种阳光的感觉,通过补色对比的使用,效果得到了增强。《白云观》里的道士衣服的受光部偏暖黄,而背光部则偏紫色。《归帆》一画中,海滩的受光部呈现出红黄色,蔡谦吉同样在背光部中使用了一定量的紫色。这种黄色与紫色的对比,在《古树》(图10)一画中表现得更为明显:透过一片暗紫色的投影,前景中那条阳光照射下的草地显得更为耀眼。在现代写实绘画中,可以通过色彩对比加强视觉感受的另一范例是空间的处理。在蔡谦吉所有的风景绘画中,都用了以偏冷的色彩绘制远景和降低对象纯度的方法,让画面的空间深度得到加强。

如果说各种色彩对比是通过对客观光学现象的强化,以获得更强的艺术表现力的话。那么,色调的选择和偏好,则带有更浓重的主观色彩。蔡谦吉明显更喜爱暖色调,这使他的作品显得颇为厚重。这种喜好不仅让他运用娴熟的技法,在《归帆》《洋坪社》《阳光返照》等作品中,调出适合暖色调的蓝天的颜色。甚至在《白云观》《钱塘江》《三棵树》等画中,直接用暖色来绘制天空。如《白云观》一画,从投影的面积、投影边缘线的硬度以及冷暖对比等因素来看,写生的时间显然是晴日的中午,此时的天空应该是湛蓝的,但是作者却用了一大片暖色来绘制,并没有给观众造成不自然的感受。

传统水彩画的技法把握有相当的难度,其要领在于水分的控制,即通过干、湿画法表现对象的体积、空间和质感等。在《白云观》一画中,这些元素得到了充分体现。如对墙面的处理,使用干画法层层叠加,不仅成功地塑造了建筑物的体积,更是将墙面老旧、剥落的质感表现得淋漓尽致;对于近处土质的地面,蔡谦吉用了留水渍的方法,在充分表现物体质感的同时,发挥了水彩材料独有的特性;天空的绘制采用湿画法,产生一种细腻的渐变效果。湿画法是水彩画独特的技法,落笔的时候水分较多,趁颜料未干时接色,自然渗化的色彩有一种朦胧的美感。这种画法经常会营造出一种意料之外的偶然效果,相对于干画法不易控制,使用起来有一定的难度。蔡谦吉存世的作品中,湿画法的使用相当频繁。《薄雾》(图11)是1921年的写生作品,整个画面右半部分,天空、水面,甚至远景的陆地,都用了湿画法,恰到好处地表现出水天一色的感觉。在用笔上,蔡谦吉是疏阔而松动的,使他的绘画呈现出一种独特的厚重感,这种感觉在离开学校后创作的几件作品《溪山松柏》《洋坪社》(图12)中更为明显。

图11 《薄雾》(纸本水彩)蔡谦吉 1921年

图12 《洋坪社》(纸本水彩)蔡谦吉 1926年

图13 《童子》(纸本水彩)蔡谦吉 1921年

从构图、色彩以及材料和技法的运用三个方面来看,蔡谦吉的水彩风景画体现了他深厚的传统绘画功力,他的作品水平也从一个侧面反映了上海美专早期的西洋画教学,已经具备了一定的实力。同时,不得不承认的是,由于中国画家对于西洋绘画的研究时日尚短,在某些对象的技术处理上稍欠火候。如《白云观》一画中树枝的画法,水分的控制不到位,造成笔力绵软,没能充分表现枝条坚硬的质感。这个问题在当时似乎比较常见,随着对水彩画研究的深入,现在很多画家多使用枯笔、“破水”等技法,甚至借鉴一些中国画的技巧,从而在兼顾对象质感的同时,使画面更具形式美感。此外,20年代初期以前,中国西洋画坛同样存在的一个普遍的不足,是对复杂形体的驾驭能力,尤其是人物绘画作品方面。《童子》(图13)完成于1921年,在1924年蔡谦吉个人的画展中,他将此画列为“非卖品”。由此可见,蔡氏对这件作品是十分满意的。其实,此画在形体塑造,人物结构等方面存在较多的问题。如果做一下对比,1919年,《美术》第二期上发表的周炎和沃玉尘的人物画,造型问题一样存在,而30年代沈逸千的作品中,对人物的造型、结构、神态等方面的掌握已然驾轻就熟了。

除了专业性之外,“探索性”同样是技能教学中不能绕开的一个问题。西洋绘画最早传入中国的时间,大概可以追溯到1579年,意大利“天主教耶稣会”传教士罗明坚从澳门进入中国,随身携带“笔致精细的彩绘圣像画”。[9]此后,虽有利玛窦、郎世宁等人在明、清两代的推动,但西洋画真正为中国民众熟悉并接受,则要到民国初期。此时,西方绘画已经完成了从“古典”到“现代”的转型,而中国学术界对于西洋画的认识,也经历了一个从惊叹表面的“逼真”到研究现代性“语言”表述的历程。明代顾起元初见圣像画时赞美“其貌如生”“隐起帧上”“与生人不殊”①参见(明)顾起元:《客座赘语》;1890年,薛福成在出使法国时,看到《法兰西帝国的军队被普军打败》一画,发出由衷感叹:“几自疑身外即战场,而忘其在一室中者。迨以手扪之,始知其为壁也、画也、皆幻也”。②参见(清)薛福成:《庸庵全集》。与最初仅仅专注于“像不像”的情况略有不同,上世纪20年代,出现了一批具备国际视野,追赶现代学术思潮的画家和美术教育家。倪贻德是上海美专毕业的高材生,对我国现代美术教育有重要的影响,在其所著《西画论丛》一书中可以看出他对于绘画作品的立场:

第一种,是着重作品的命题,便是以作品所取的对象或事实来解释绘画;第二种是关注产生作品的动机和环境,换言之,是以作家的性格或经验及其所属的时代或民族的特质为标准;第三种是站在绘画的独立的要点上,便是只依了线条、色彩、明暗以及统辖那些的构成上去鉴赏绘画。[10]

对于这三个类型的鉴赏方法,倪贻德对前两种明显地持否定的态度,而对第三种则赞赏有加:“第三种的鉴赏法,是远胜过前举的两种,可说是最本质的。”[10]7倪贻德在其艺术生平中,不断尝试、研究现代性的绘画语言。他的艺术观点与美专就读期间接受的教育自然应有密切的关系,但曾经的文献断层却让证实这个理应顺理成章的假设变得困难重重。今天,与倪贻德同一届的蔡谦吉文献的出现,使相应的研究出现了转机。

在现存的蔡谦吉作品里,有一批比较特别的水彩风景画。这批作品,颇有些类似于后期印象派和新印象派的风格。在上海美专中出现对后印象主义感兴趣的学生并不意外,刘海粟本人就十分推崇塞尚和凡·高。值得关注的是,蔡谦吉的这些画完成于1921年,也就是说他的这些尝试,与那些写实主义水彩风景写生是同时进行的。显而易见,蔡谦吉在美专学习期间,在对传统绘画基本功进行严格训练的同时,也给予世界美术最前沿的探索和研究以充分的重视。

这些在风格上类似于新印象主义和后印象主义的作品有《美丽的红叶》(图14)《茅屋》《秋之园》《丛林中的田园》《夏之昼》(图15)等。与写实性的风景画风格不同,在这些画的构图上,蔡谦吉将地平线安排得较低,以加强画面的装饰趣味。《美丽的红叶》《茅屋》《秋之园》《丛林中的田园》等作品借鉴了后期印象主义的表现方法:通过减弱明暗对比以降低物体的体积感;色彩的纯度较高;几乎所有的形体都用了黑线或深色的线条勾勒。《夏之昼》采用点彩的画法,显然是受到了修拉的影响。稍有区别的是:蔡谦吉画上的色点用的是经过调和的色彩,不同于修拉直接使用原色。这颇有点像他的福建老乡,后来驰名国内画坛的周碧初。

客观地说,蔡谦吉对于西方现代绘画的学习和借鉴还是不成熟的,虽说在形式上有些接近。他似乎对现代绘画艺术中平面化、几何化的目的并不明确。繁琐的细节描绘,如《美丽的红叶》一画中的树叶、草地、矮树林等,使作品仅仅流于装饰的美感。甚至在“点彩画”《夏之昼》中,由于不适合用重线包裹形体,这种装饰感也减弱了很多。西方绘画从新古典主义到后期印象派,出现了很多反对过度表现体积、空间的画家。将绘画作品“平面化”的目的,在于强调物体的轮廓,从而使作品有更明显的抽象意味。这种“抽象”意味有一个重要的前提,就是需要将形体高度提炼、概括,进行“几何化”处理。“画家将这些分解成抽象的成分,重新组织成新型的绘画的真实。”[11]蔡谦吉对与现代绘画形式的理解,或许还停留于表面。

图14 《美丽的红叶》(纸本水彩)蔡谦吉 1921年

图15 《夏之昼》(纸本水彩)蔡谦吉 1921年

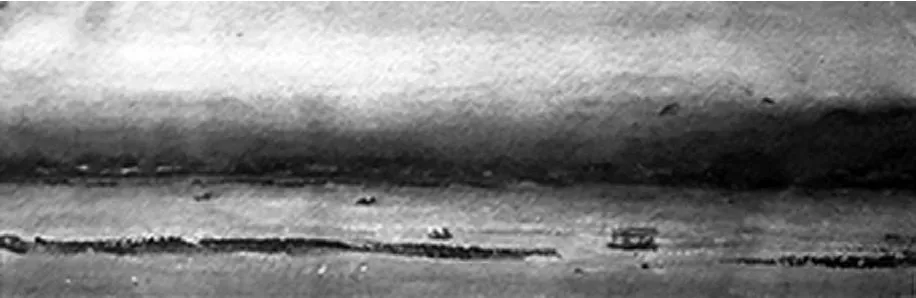

《不明地感觉》(图16)在蔡谦吉的作品中是比较特别的,这件特别的作品让我们看到了1920年代前后上海美专的西洋画教学,在创作形式探索中的另一个方向:一条大江横过整个画面,除了江面上的几叶小舟和近处的江岸,其余部分全是用湿画法完成。全画酣畅淋漓,一气呵成,表现出天地浑然一体的感觉,颇有中国画的韵味。然而不无遗憾的是,这种风格的作品在现有的资料里仅此一幅,是没有继续深入探索,还是文献资料的佚失,只能留待以后的研究了。然而,几乎可以肯定的是,蔡谦吉试图在水彩画的创作中进行某种西洋画民族化的尝试。

图16 《不明地感觉》(纸本水彩)蔡谦吉 1921年

在绘画创作中尝试中西融合,运用西洋画的材料,体现出中国人特有的民族文化内涵。这是自洋画运动以来,很多中国艺术家一直在探索的“西洋画民族化”之路。虽说这种尝试的目的和价值在学术界尚存争议,但探索本身为教学营造良好的思辨风气,毕竟是值得肯定的。此次发现的蔡谦吉绘画作品,大多数为水彩画,反映了上海美专及近现代其他专业机构和人士在这个命题上的着力点。

在我国的西洋画领域,水彩画所占的比重之高,确实是一个十分特别的现象。这种现象在洋画运动初起的时候已经凸显,上海美专的西洋画教学也不例外。根据1918年上海美专第一届成绩展览会中各部门作品的数量统计,在总计2174件作品中,水彩画有672件,所占的比重是 31%,大约是平均值 16.7%的两倍。而这个数据,尚未把技术师范科及函授部的水彩画作品统计在内。

倪贻德在《水彩画之新研究》一书中,对中国画家的水彩画情结有如下分析:

我国自西洋画传入以来,水彩画也同时被一班学习美术者所研究了,而且研究水彩画的人,比较油画为多。这大约是因为水彩画的材料低廉而描写便利的缘故。而水彩画的性质和我国的水墨画较为接近,恐怕也是一大原因吧。[12]

汪亚尘“早期的创作呈现出‘中西画并陈’的面貌。”[13]作为一位对中西美术兼有深入研究的教育家,他对于这个现象分析得更为仔细,且在论述中鼓吹通过水彩画表现中国人东方民族特有的文化艺术气质:

西洋的水彩画,以水溶解颜料用毛笔来描写的;同油画性质不同。油画有固结的粘性,画时就要利用这种粘性。水彩画用毛笔沾水,可以自由自在地描写,又能够表现笔痕与笔力的妙味;所以水彩画和国画很相连。

国画上不论一笔一彩,都从笔痕流利地看出,所以国画对于线的描写,确是很苦力地研究出来的,我以为水彩画对于种种画范(Model)练习时候,不妨采用国画流动的方法,用笔流动了,颜色也会活泼起来。

总而言之,国画和水绘既有着共通之点,我们尽可拿水绘的方法来作国画, 不但能打破国画上临摹之弊,而且可创出一种新的画面。[14]

倪贻德和汪亚尘在上海美专西洋画教学中的地位毋庸置疑,他们在著述中的观点很大程度上反映了学校在这个问题上的主流态度。综合原有的文献资料以及蔡谦吉作品的新发现,大致可以推断:在1920年代初,上海美专的西洋画教学已经有了一种以水彩画为抓手,进行某种“民族化”尝试的朦胧意识。

综合以上分析,我们可以为上海美专早期的西洋画教学大致勾勒一个轮廓:经过十年左右的磨砺,教学中对于专业的认知程度和实践水平大大提高,但在一些高层次的领域尚嫌不足;学校业已形成勇于探索的良好风气。这种探索精神既包含了接轨世界学术前沿的时代风尚,也体现出追求民族个性特点的人文内涵。

总而言之,保存完好的蔡谦吉作品的发现,对研究上海美专早期的西洋画教学有重要的价值。