传统守护与现代效用

王巍

“传统”在现代性语境中是一个非常重要的命题。正是由于有了“传统”的对照,“现代”才有了意义。反过来说,正是因为现代性的启发,“传统”才被我们发现,进而显露出自身的意义所在。“传统”在现代性的语境中并不仅仅是一个负面的因素,而是作为一个积极性的因素参与到现代性的建构之中。“现代”无法脱离“传统”而独立存在,“现代”之所以能够实现,其实恰恰在于对“传统”的不断阐释,正是这种“阐释”发现并实现了现代与过去的联系,同时又让“现代”变得有了意义。

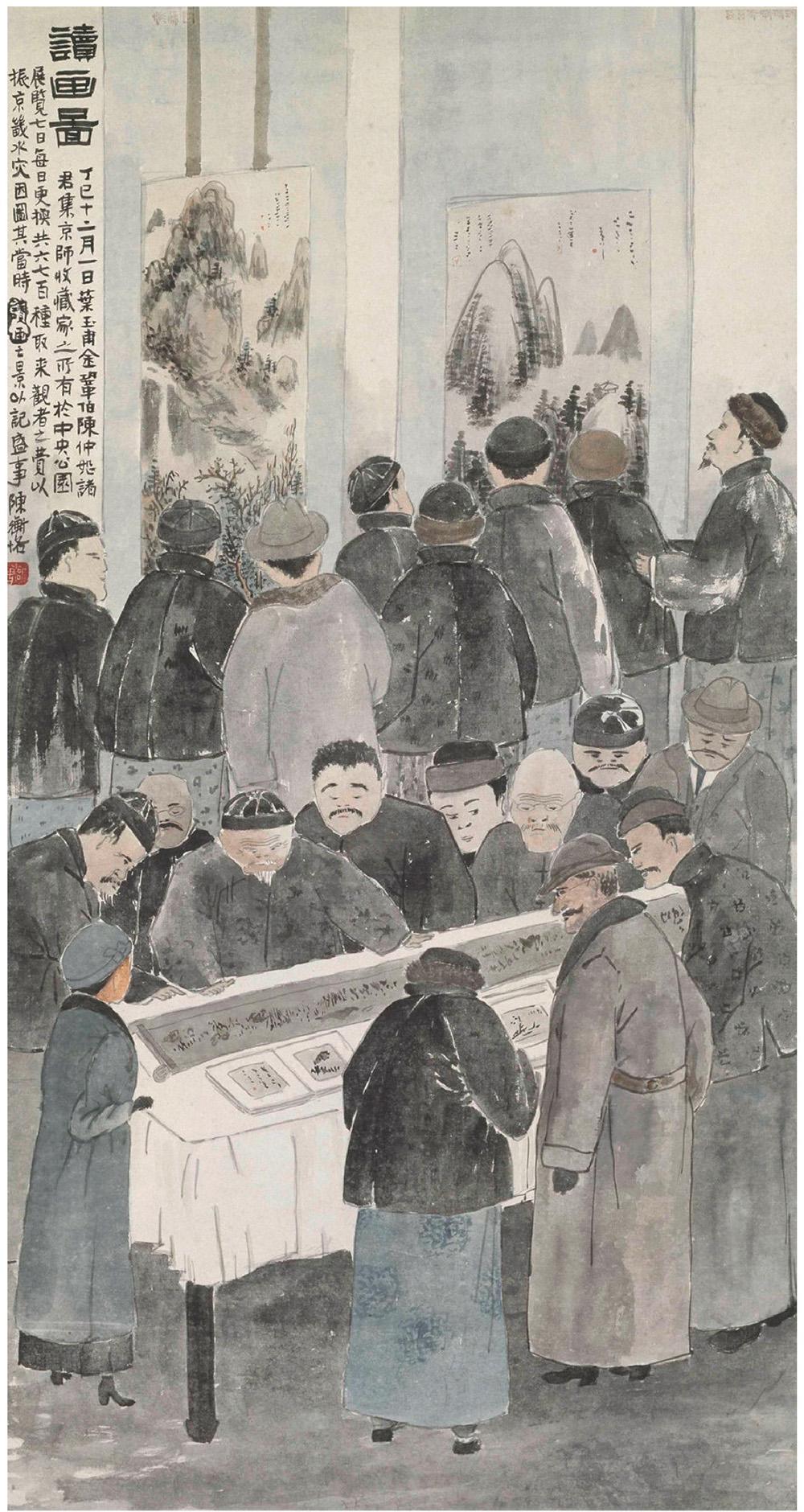

我们过去只知“新的”才是“现代”,“新的”又总会代替“旧的”,以此来实现“现代”。就中国画来说,在“现代”面前,传统笔墨面临着诸多的难题和困扰。中国当代绘画越来越进入一种只注重写实技法,而忽略传统绘画笔墨语言,进而动摇了笔墨在中国水墨画中的地位,许多画家在潮流面前无法找到自己的位置。从这个层面来看,重新认识“传统”、重新审视笔墨的价值十分必要。在以西方艺术观念、技法来对中国艺术进行西化或是融合的过程中,以潘天寿等人为代表的所谓“传统派”成为“现代”的一个对照,也因此延续了“传统”在“现代”中的意义。陈师曾《文人画之价值》一文为传统派维系话语权作了第一波的理论辩护,金城更是提出了著名的“画无新旧”论以此来维护传统的纯粹性和必要价值。并在后继者方增先、周昌谷等人那里得到了回响。正是因为他们对于中国传统笔墨的转化,才使得“传统”在真正的意义上发展并获得了属于“现代”的意义。当然,这并不是说,在民初坚持传统的那些画家的观念中,“现代”便是一个不存在的概念,而是对于“现代”的理解,他们与那些借鉴西方进行艺术改良和革命的激进派有所不同。对于他们这些“传统派”画家们而言,中国画根据自身的发展规律而获得的变化,其价值要远远大于来自西方的艺术影响,或是当代政治文化条件的作用。尽管这些坚持传统的中国画家们并没有对“西方即现代”这一观点进行明确的质疑和反对,但是,却以一种审慎的姿态来面对中西方之间的交互和融合。这些秉承着用传统来进行绘画创作的画家们,大多对西方文化有所了解,并將其当作是中国文化的参照,以此来更为深入地转化和运用中国画这一传统的艺术形式,将所谓的“传统”进行了推进和更新。

对于近现代中国而言,中国画最为重要的一笔传统财富便是文人画。但是,对于中国的文人画传统而言,在“美术革命”与“美术改良”的前提下,它也是被攻击得最为猛烈的对象。如何面对文人画,如何整合中国的文人画传统,如何在西方美术观念和技法渗入到中国的美术教育与美术实践的过程中,来对这一传统进行评价,甚至进行延续,成为了这一时期美术论争中所讨论的一个重要话题。对这一话题的讨论可以更好地认识传统文化在现代性语境中的状态,理解在近代中国画的改革发展中“传统派”的思想阵地和深远意义。

可以说,对于宋元以来的中国古典绘画而言,中国画的主流发展逻辑一直都是按照文人画的传统发展和变化的。在这一过程中,文人画传统建立起了一整套成熟的笔墨系统,以及与此相关联的文化体系。文人画一直占据着中国绘画的主流和主体地位,直到清代后期才开始发生变化。这种变化与西方绘画因素的介入有关,但是这种变化在最初的表现并不是一个激烈的对抗性的变化,而是以一种融合式的、相互协调的方式来展开的。这一变化最初并非是以一种被动的方式开始出现的,而是更多地来自于自身的需要。清中期,特别是在康乾时期,随着西方画风的进入,在宫廷绘画上开始出现了一种基于西方单点透视与光影技巧的新的绘画风格,并开始受到欢迎。西方画师郎世宁,及其中国的追随者们丁观鹏、冷枚等都开始以中国传统的笔墨材料,以西方绘画的方法来进行宫廷绘画的创作。这一风格逐渐在民间获得反响,并开始作为一种不同于文人画的力量在中国画发展进程中获得一席之地,开启了中国画脱离文人画系统的序幕。

进入20世纪之后,这一原本缓慢的渐进式的中西融合开始被一种被动的强迫式的西方思潮所替代。文人画不再像此前一样可以与西方绘画风格相安无事,而是成为众矢之的,变成了落后保守的象征。事实上,对于陈师曾个人的艺术创作而言,他不但学习了吴昌硕的粗笔、粗墨风格以及保持了对世俗题材的关注,他还对西方的写实主义感兴趣,并受到日本禅画的影响,对各种外来的风格观念进行了吸收和实践。虽然从陈师曾的作品来看,他的风格技法并没有完全西化,但是,他的作品已经达到了中国传统文人画的边界之上。他试图根据西方与中国绘画观念之中的交集部分,去寻找一个既脱离中国画体系的既有系统,又能够建立起一个具有普世意义的绘画新体系。但是,无论是对新体系的追求,还是对中国画体系的改造,陈师曾的特别之处在于,所有的变革都要建立在以中国画作为主体的基础之上。

陈师曾《文人画之价值》一文成文于1921年。这篇文章可以说是比较早地开启了中国画论争。在这篇文章中,陈师曾提出了文人画的四大要素,即“人品、学问、才情、思想”。在陈师曾看来,文人画的本质并非表面的形式内容,而是更多地以文人本身所具有的人格、学养以及画品来进行判断的。从这个角度来说,西方写实主义与中国传统文人画之间并没有直接的可比关系。在肯定西方写实主义的同时,我们并没有理由否定中国画传统的意义。

我们可以从陈师曾的身份、经历来理解他对中西绘画之间关系的一个比较和判断。陈师曾真正的黄金时期,是其在北京生活的最后十年。从1913年开始,一直到1923年去世,在北京画坛,乃至整个文化界,陈师曾的地位与影响力都是其他人所无法比拟的。与其显赫的家族文化传统以及个人广博的学识见闻相对应,陈师曾并不是保守地、顽固地来面对中国画的传统问题,而是与不同见解者们相互理解并交往颇深。甚至于蔡元培在北京大学召集建立主张写实改造中国画的“画法研究会”之时,也请来陈师曾主持大局,拟定研究会的导师名单。这些情况都有助于我们理解陈师曾所提出的“文人画价值”之论点,并不是那种保守地坚持传统、食古不化的顽固派,而是在中国绘画界乃至整个文化界一边倒地提倡西化、依照西方的绘画观念和原则来对中国画进行否定和打压的情况下,能够以一种开放式的态度来吸收各家营养的同时,重新树立中国画传统,特别是文人画传统之中的价值。仅就这一点而言,陈师曾的态度和观点便值得我们进行反思。陈师曾从传统文人画谈起,肯定传统的价值,这就是相对于徐、林体系而言的传统派的思想主张,把这个问题阐释清楚,实际上就成为我们后文中探讨传统笔墨的中国画创新的立足点和出发点。

当我们今天讨论民国中国画发展进程的时候,我们更多愿意讨论的是中国画是如何发生变革和改良的,但如果我们返回当时的语境之中去找寻的话,实际上当时处于中国画主流的,对中国画的发展具有控制权和话语权的乃是正宗的“传统派”画家群。正如安东尼·吉登斯所言,传统的核心内容便在于其能使得某种社会形态呈现连续性的特点。

作为这样一个群体,他们并不是对人们所热衷于讨论的“西方”和“现代”置若罔闻——“西方”和“现代”正是对“传统”进行挑战和革命的直接原因和动力,它们要革命的对象正是这些画家们所代表的“传统”。在所有这些传统派的观点中,最具代表性的便是以被誉为北京画坛“广大教主”的金城为代表。金城提倡“精研古法,博采新知”,以此为立足点,面对“西方现代”,并提出“画无新旧”论。金城早年曾留学英国,专攻法律,通晓西方社会的政治、经济与文化制度。但是,有意思的是,他在对绘画的态度上却与他的社会经历和态度相悖,表现出异常保守的态度,潜心师法古人。

如果说陈师曾在强调文人画价值的同时,也并不拒绝西方艺术形态和观念的介人的话,金城则更加明确地提出维护传统的纯粹性问题。在金城看来,绘画并无所谓“新旧”之分,西方的“现代”未必比中国的传统古法更新。那些坚持和倡导西方式的艺术技法和观念的人们不过是不懂得中国传统古法之精髓,因而才会轻信所谓“新文化”和“新美术”的口号。如果我们仔细研读金城的著作和言论的话,我们便会发现,金城所言更像是一种道德伦理上的批判,中国传统绘画的古法法度是不允许随便篡改和颠覆的。金城对于那些对中国画传统视而不见的人,将其视为一种投机的行为。如果还没有掌握中国作画古法的精髓,而又目空古今的话,那便也无法成就什么新的见地。根据这一观点和态度,我们也便能够理解为什么深谙西学的金城会旗帜鲜明地站在“传统派”一边。

当然,金城提倡熟稔“古法”,并不是完全地排斥創新,甚至从某种意义上来说,他还提倡对于中国画的创新变革,但是这种创新是要以遵循古法为前提的。如果没有遵循古法,创新的行为也会变得不伦不类。这样的观点其实正是“以复古为创新”的一种新的提法。既要遵循古法,又要实现创新,因此,“画无新旧”这样的观点和态度也就变得自然而然了。不仅仅是金城,作为保护国粹、保卫正统的“传统派”力量有着更为广泛的画家基础。以北方的林纾,以及南方广东的“国画研究所”为代表,他们以更为明确的高扬传统画学、维护国粹艺术的宗旨来对所谓的“新中国画”一派进行抵制和反对。无论是徐悲鸿、林风眠所代表的激进派,还是陈师曾、金城所代表的传统派,都是对笔墨之变这一问题的讨论,是笔墨在现代性语境中两种不同的反映。

(作者为清华大学美术学院副教授)

责任编辑:陈春晓