《忠实的獴》:故事画对语言文本情节的借鉴与独特改造

摘 要:在印度古典文艺里,对已有的故事的继承借鉴是异常突出的特征。将梵语《五卷书》、坎纳达语《五卷书》、佛经文本以及民间故事雕刻画里有关《忠实的獴》的故事进行比较研究,一方面可以明显见出印度古典文艺的典型特征,另一方面也可以见出民间绘画作者独具的匠心之所在。

关键词:《五卷书》;佛经;印度民间故事画

作者简介:庞军(1971-),女,英语教育与应用语言学硕士,现为浙江师范大学行知学院英语系讲师,研究方向:英印文学。

[中图分类号]:I106 [文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2019)-30--04

一、故事的画本与语言文本

从二十世纪三十到七十年代,克里希纳(M. H. Krishna)、跋特(H. R. Raghunatha Bhat)、塞沙德里(M. Seshadri)、帕迪勒(Channabassapa S. Patil)等人陆续在南印度卡纳塔克邦(Karnataka)希莫加(Shimoga)地区的特里普兰塔克悉瓦罗(Tripurāntakeśvara)寺庙基座上,辨别出八幅故事绘画,其中一幅名为《忠实的獴》。[1](Pl47.8)

该故事绘画雕刻在一块长方形的石板上,画面从左到右,本身只有图画而没有铭文,我们可以依次描述为六个场面:

(一)在一堆圣火的左侧,有男女两个婆罗门。女婆罗门坐在圣火边,而她左边的男婆罗门右手撑着一把雨伞,左手拿着一个罐子,摆出一副走路的姿势,表明他正要外出。

(二)两个妇女正用棒槌在石臼里舂谷,其中一个妇女是那个女婆罗门。

(三)女婆罗门左手举着谷篮,右手正拿着棒槌打一只獴。

(四)女婆罗门双手捧着那只獴。

(五)女婆罗门披头散发,左手举在头上(以手打头),向家里跑。

(六)一个摇篮挂在天花板上,一个小男孩手里正抓着绳子,坐在摇篮里。在摇篮下面的地板上,有一条被撕成几段的蛇。在屋子的东面,靠墙放着一把扇子。在北面,靠墙放着一只簸箕。

从情景来推断,我们认为这个故事的情节顺序应当是(一)—(二)—(三)—(五)—(六)—(四)。

帕迪勒认为,它包括七个场景,但他实际上也只列出了六个场景,并认为故事的情节应该是(六)—(一)—(二)—(三)—(五)—(四)。[1](P414-415)

塞沙德里、帕迪勒对图版上故事的辨认,依据的是《五卷书》(Pañchatantra)。在毗湿奴舍里曼(Visnuśarman)所写《五卷书》的梵文本第五卷里,保存了这个故事:

在某一个城市里,有一个婆罗门,名字叫做提婆舍哩曼。他的老婆生了一个儿子和一只埃及獴。出于母爱,她像对待自己的儿子一 样,也给这一只埃及獴奶吃,给它涂油、洗澡。但是,她却想到:“这天生就是坏东西,说不定什么时候它会伤害自己的儿子。”因此就不相信它。人们说得好:

即使是一个坏儿子,

也能使父母心里欢喜:

即使他不知礼貌、丑陋、

愚痴、放荡,又乖僻。

有一天,她把自己的儿子放在床上,放好了,拿了水罐子,对丈夫说道:“喂,老师呀!我去取水去了,你看着孩子,不要让埃及獴伤了他!”她离开了以后,婆罗门也离开了自己的家,到什么地方去行乞。

正在这时候,由于命运的捉弄,一条黑蛇从洞里爬出来,向着小孩子的床爬去。埃及獴认出了自己的天生的敌人,害怕它会伤害自己的兄弟,在半路上向它扑去,同黑蛇战斗了一场,把它撕成碎片,抛到远处去。做了这一件英勇的事情,自己很高兴,就带着满脸的血,去迎母亲,想向她报告自己的事迹。母亲看到它满脸鲜血十分激动地跑了来,心里想:“我的小儿子一定是给这个坏东西吃掉了。”不由得勃然大怒,丝毫也没加考虑,就把水罐子对着它摔过去。给水罐子一打,埃及獴就死去了;她根本没有再管它,就回家去了:小孩子照样躺在那里,在床前她看到一条粗大的黑蛇被撕成了碎片。没有仔细考虑,就把那舍己为人的儿子杀掉,她心里非常难过,她打自己的头、胸膛等等地方。正在这时候,婆罗门不知道从什么地方乞到了一点大米粥,也回到家来了。他四下里一看,看到女婆罗门为自己的儿子伤心,她说道:“喂,喂!你只贪图一点东西,就不照着我说的去做;你现在就尝一尝你自己那恶行的树上所结的痛苦的果实:兒子的死亡的味道吧!说实话,贪得无厌到盲目的人们,都会得到这样的报应。因为常言道:

不应该过分贪得无厌,

但是贪心也不能完全摒除:

在—个贪心不足的人的头上,

有一个车轮子在跳舞。”[2](P467-468)

然而,在另一个坎纳达语(Kannada )本的《五卷书》里,这个故事有些不同,该本与上述梵本的差异在于:

(一)男婆罗门知道国王正在布施,于是用一根长绳子将獴拴在婴儿的摇篮边,然后出门到国王那里去领布施了。

(二)男婆罗门回到家时,看见獴脸上抹着鲜血,就把它打死了。等到他冲到自己的屋子,看见小孩正高高兴兴睡在摇篮里,而摇篮下面散着几段蛇躯,然后他赶紧跑回獴那里,用水洒在獴身上,但发现獴已经死了。[1](P414)

无独有偶,除了《五卷书》文字文本,这个故事还出现在部派佛经中。《摩诃僧祇律》卷三云:

佛告诸比丘:

“过去世时,有婆罗门无有钱财,以乞自活。是婆罗门有妇,不生儿子。家有那俱罗虫,便生一子。时婆罗门以无子故,念彼那俱罗子如其儿想,那俱罗子于婆罗门亦如父想。时婆罗门于他舍会,或得乳酪,及得饼肉,持还归家,与那俱罗。又于后时,婆罗门妇忽便有娠,月满生子,便作是念:‘是那俱罗生吉祥子,能使我有儿。’时婆罗门欲出行乞食时,便敕妇言:‘汝若出行,当将儿去,慎莫留后。’婆罗门妇与儿食已,便至比舍,借碓舂谷。是时小儿有酥酪香,时有毒蛇乘香来至,张口吐毒,欲杀小儿。那俱罗虫便作是念:‘我父出行,母亦不在,云何毒蛇,欲杀我弟?’如所说:

‘毒蛇那俱罗,飞乌及兔枭,

沙门婆罗门,系母及前子,

常共相憎嫉,怀毒欲相害。’

时那俱罗便杀毒蛇,段为七分。复作是念:‘我今杀蛇,令弟得活,父母知者,必当赏我。’以血涂口,当门而住,欲令父母见之欢喜。时婆罗门始从外来,遥见其妇在于舍外,便瞋恚言:‘我教行时,当将儿去,何以独行?’父欲入门,见那俱罗口中有血,便作是念:‘我夫妇不在,是那俱罗于后将无杀食我儿?’瞋恚而言:‘徒养此虫,为其所害!’即前以杖打殺那俱罗。既入门内,自见其儿坐于庭中,吮指而戏,又见毒蛇七分在地,见是事已,即大忧悔。时婆罗门深自苦责:‘是那俱罗善有人情,救我子命,我不善观察,卒便杀之,可痛可怜!’即便迷闷躄地。时空中有天,即说偈言:

‘宜审谛观察,勿行卒威怒。

善友恩爱离,枉害伤良善。

喻如婆罗门,杀彼那俱罗。’”[3](P243b-244a)

虽然塞沙德里、帕迪勒认为故事画的内容依据的是《五卷书》,但稍稍比较就可以看出,《五卷书》文本与故事画本之间差异很大。同样,如果我们将故事画与《摩诃僧祇律》中相关故事相比较,二者之间也有多处不一致。那么,故事画的制作究竟依据何在呢?

二、故事画对语言文本情节的借鉴

这幅故事画所在的特里普兰塔克悉瓦罗寺庙,建立于公元1070年,时值卡利阿尼(Kalyani)的遮娄其(Chalukyas)王朝时期。这个王朝信奉婆罗门教,但也容忍佛教和耆那教。著名石窟阿姜塔(Ajanta)和埃洛尔(Ellora)里的某些建筑就属于这个时期;[4](P108-111)特里普兰塔克悉瓦罗亦如此,该庙后来经过翻修。

相对而言,《五卷书》起源较早,它很早就在民间口头流传,后来才被编辑成文本。虽然对于具体编辑成文本的时间和原本的样子,学术界异议很多,但是肯定是在公元5世纪末以前就存在一个原始的本子,因为在6世纪时因为努悉尔旺(Naushrīvān)的命令而被翻译成巴列维文(Pahlavi)①。[5](227)而金克木认为“最早的可能上溯到公元二、三世纪,最晚的梵语本是12世纪编订的。现代印度最流行的《五卷书》(包括一些大同小异的本子)大概是二者之间的传本”。[6](P214)依据原始的梵文本子,后来被不断地在梵文系统里进行修订,并被不断地译编成各种不同语言的文本。坎纳达语的《五卷书》是在公元1031年编译的,坎纳达语属于南方达罗毗荼语系,是卡纳塔克邦的邦用语。

而《摩诃僧祇律》,根据《出三藏记集》、《摩诃僧祇律私记》等记载,乃“法显于摩竭提国巴连弗邑阿育王塔南天王精舍写得梵本还杨州,以晋义熙十二年岁在丙辰十一月于斗场寺出之,至十四年二月末都讫,共禅师译梵本为秦焉”。[3](548b)即公元416-418年间译出。依《高僧法显传》为基础,参照其它有关材料进行推算,法显之在印度寻得梵本,当在405-407年间,则《摩诃僧祇律》早在时期以前就已经存在。[7](P857a-866c)

《摩诃僧祇律》是大众部的经典。大众部在根本分裂之际以吠舍离为中心,吠舍离处于恒河中游,是跋祇人(离车族)的都城。与吠舍离隔河相望的是摩揭陀国的都城华氏城,后来成为大众部最重要的据点之一。大众部以恒河中下游地区为中心向外发展,南及南印度德干高原,渥德尔总结说:“大众部仍然以华氏城为中心,在内部和周围,但是在远方如迦必试、孔雀城、阿跋兰多、和案达罗等地都有它设置的机构。一说部在较后期实况不明,也许回归到大众部里面去了。鸡胤部似乎继续留在东部,可能在江绕城。现存的说出世部经典宣称它们是‘中国’的说出世部著作,这个‘中国’指的是北印度中部地区,但是这个部派远远地在巴克特里亚有一个分支。多闻部也许把它的中心放在憍萨罗,但是也定居在犍陀罗和案达罗。说假部没有听说过曾经发展到佛教的原始东方故土之外。属于大众部集团的这四派:大众部、鸡胤部、说出世部、说假部在波罗帝国之下仍然在东部继续繁荣。制多山部从他们在案达罗的中心地往西北发展,沿哥达瓦里河(Godāvari)而上,远至象鼻国,以及高原的这个方向的边缘的其他地点。他们的四个支派:西山住部、北山(东山)住部、罗阅山部和悉达多部似乎都是从制多山部的发源地案达罗的福身城(Dhānyakataka)周围的某些僧寺的僧团所创始的。”[8](P272)这段文字里所提到的部派,均属于大众部,只是有本末的不同。而今之卡纳塔克即属于此大众部流行的南部区域之内。

由此,从时间和地域上讲,梵本《五卷书》、坎纳达语《五卷书》、《摩诃僧祇律》佛经文本都有可能被故事画作者用做创作的根据。然而,问题到此并没有得到真正地解决,即真如塞沙德里、帕迪勒所认为的故事画内容依据的是《五卷书》,还是别的文本,抑或是综合参照了这些文本?为了解决这个问题,我们必须再次回到文本本身。

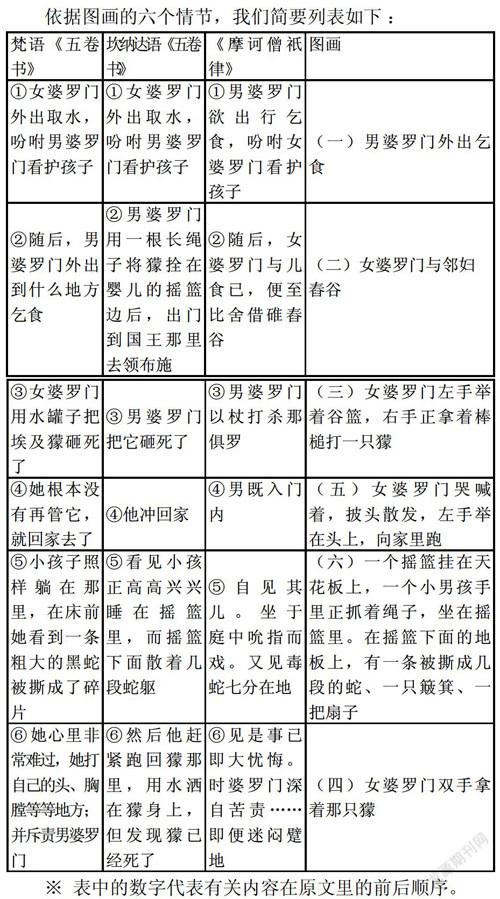

依据图画的六个情节,我们简要列表如下:

从这个表中,可以清楚地看出:图画(一)—(三)和《摩诃僧祇律》①—③几乎是完全一致的。图画(五)与梵语本⑥接近,写女婆罗门用手打头,不过,图画(五)中的女婆罗门向家里跑的内容却与坎纳达语本④一致。图画(六)与梵语本⑤、《摩诃僧祇律》⑤、坎纳达语本⑤之间有同有异:就小孩坐这点看,图画与佛经同,但梵语本和坎纳达语本均写其睡着;就小孩所处位置来说,图画与梵语本和坎纳达语本一致,即在摇篮里,但佛经写其坐于庭中;就其屋中情景而言,图画和三个文本都写到一条被撕成几段的蛇,但图画还画有扇子和簸箕。图画(四)与坎纳达语本⑥就其写到婆罗门返回杀獴之地察看獴这一点上是相同的,但其它梵语本、佛经本均无“返回”这一内容。

由此看来,图画故事的作者主要借鉴了大众部佛经文本和坎纳达语本《五卷书》的有关故事来进行创作。然而在一些细微的地方借鉴了梵本,即借鉴了梵本故事以女婆罗门为中心人物,并采用了梵本故事中女婆罗门打自己头的情节,但梵本故事将它放在了故事的结尾,图画则放在故事的进程中。

三、故事画的独特艺术考量

印度古典文艺突出的普遍特征,不像西方文学那样以塑造新颖独特的人物形象为主要艺术职责,而是特别偏向于对已有的故事的情节进行借鉴、改造,故事性是第一位的。在这里,主要人物是谁,是男性还是女性,都是无关紧要的,他(她,或它)可以被随意置换,即面对同一个故事,不同的借鉴者(创作者)可以根据自己的意愿自由地给它重新安排一个中心人物——这也就是为什么故事《忠实的獴》在《五卷书》的梵语和坎納达语本,以及佛经文本中,既可以以女婆罗门为中心,也可以以男婆罗门为中心的根本原因。

但是,民间故事画的作者面对着这三个文本,他在从事实际雕绘的时候,虽然以坎纳达语本、佛经文本故事为创作的基本根据,却又摈弃其男性主人公,而借鉴梵本以女性为主人公,这个改变,虽在印度古典文学普遍规律中是一个不起眼的行为,但就这个故事作品而言,却是非常具有创造性的重要的艺术行为。

——我们知道,尽管绘画雕刻与文学同属于审美艺术,有普遍一致的艺术特性,但是,二者由于媒介的不同,不仅表现的侧重点和方式不一样,而且表现出的审美情趣也有差异。这种差异,德国美学家莱辛在《拉奥孔》里作了细致生动的比较分析,朱光潜先生在《<拉奥孔>译后记》里从题材、媒介、接受艺术的感官和心理功能、艺术理想四个方面进行了总结。[9](P222-223)简单地说,相对于语言艺术,绘画雕刻的长处在于展示一刹那间的物象;即使面对一个在时间里连续进展的事件,它在表现时也必须选择其中最富于包孕性的瞬间,很难像语言文字那样画出“一串活动的时间里的发展”。特别是,属于感觉、内心情绪之类的东西,更是其难以表达的领域,这个时候就需要艺术家来创造性地予以象征、暗示。而语言艺术既可以通过象征、暗示,又可以通过直接地说明、议论进行交代,因而突破了造型艺术的限制。然而这并不是说,语言艺术就一定比造型艺术高明,如在直观形象方面,后者比前者有更大的优势。

在此基础上,我们就可以考察出故事画《忠实的獴》的作者的艺术匠心之所在了:

首先,当孩子的父/母看见獴满嘴血迹出现在自己面前,误以为獴吞食了自己爱子的时候,心情是何等地震惊、焦虑、痛苦、悲伤!如何才能表达出这种内心剧烈的情感冲突,无疑是民间图画作者所面临的重要问题——在坎纳达语本里有“跑”,梵本结尾有“以手打头”,这两种描写都可以用来象征主人公的内心复杂情感,可以通用于男、女婆罗门。但是,故事画作者不仅借鉴了这两种描写,还借鉴了梵本以女婆罗门为中心人物,因为这样可以凭借这个女性人物的身份创造出“披头散发”的夸张外表,无疑可以由此使内心情感得到更加淋漓尽致地外在表现。虽然也可以男性来创造这个夸张外表,但女性更合乎人情。

其次,在梵本《五卷书》里,写女婆罗门看到满嘴血迹的獴并杀死它,仅仅叙述说“她根本没有再管它,就回家去了”,这完全没有能够反映出她对自己小孩“死亡”的关心与痛苦,这是不符合人之常情的。而女婆罗门“以手打头”的情节在结尾,反映的是女婆罗门对自己误杀獴的后悔。但是,图画作者将这个情节向前挪到她看见獴、误以为孩子被杀的时刻,反映的正是她对自己孩子的疼爱,这是更符合人性的。

其三,在所有文本中,对婆罗门的家庭内部情景都没有任何交代,十分缺乏生活气息。但是,在图画里,不仅在第一幅图中作者将男女婆罗门画在熊熊燃烧着的圣火边,而且在最后一幅图画里特意画上一把扇子和一只簸箕这类家居物事,从而使画面充满了浓郁的日常生活情味。相对于文本,图画更接近世俗生活。

这就是故事画作者对一个流传已久的传统故事的理解,虽然他参照了有关文本,但显而易见,最深层的根据却是他现实的感情与生活。

注释:

①马克思·缪勒(Max·Müller)确定为约550年,见Jon R. Stone,ed. The Essential Max Müller:on Language,Myth,and Religion,New York:Palgrave Macmillan,2002,p.124.

参考文献:

[1]Jagat Pati Joshi.Facets of Indian Civilization[C](Vol.ii).New Delhi:Aryan Books International,1997.

[2]季羡林.季羡林文集(第十六卷)[C].南昌:江西教育出版社,1996.

[3]高楠顺次郎等.大正藏[Z].(第22卷).东京:大正一切经刊行会,1922-1934.

[4]M.B.Chande.A Concise Encyclopaedia of Indian History[M].Delhi:Atlantic Publishers and Distributors,1995.

[5]John Dowson.A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion,Geography,History and Literature[M]. London:Routledge & Kegan Paul Ltd.,1961.

[6]金克木.梵语文学史[M].金克木《梵竺庐集》(甲)[M].南昌:江西教育出版社,1999.

[7]高楠顺次郎等.大正藏[Z].(第51卷).东京:大正一切经刊行会,1922-1934.

[8]渥德尔.印度佛教史[M].王安世译.北京:商务印书馆,1987.

[9]莱辛.拉奥孔[M].朱光潜译.北京:人民文学出版社,1984.