内忧外患与中华民族的崛起第15课辛亥革命

吴子胜

【教材分析】

百年中国,沧桑巨变。在已过去的20世纪,中国人民为民族解放和国家振兴,前赴后继,艰难跋涉,英勇奋斗,谱写了人类历史上波澜壮阔、可歌可颂的篇章。中国历史发生了三次历史性巨变:辛亥革命、新中国的成立和社会主义制度的建立、改革开放,辛亥革命就是其中之一,其地位不言而喻。

【学情分析】

高一学生已有“辛亥革命”的感性认识和常识积累,思维状态比较活跃,兴趣度较大,求知欲较强。但理性认识水平相对有限,把辛亥革命放在世界资本主义发展潮流的大背景下思考的能力较弱,从政治、经济、思想和文化生活等角度综合探究辛亥革命的历史地位意识不足。

【教学重点与难点】

教学重点:辛亥革命的背景、《临时约法》和辛亥革命意义。

教学难点:辛亥革命的意义。

【教学过程】

导入新课

投影:

1908年,被软禁了十年的光绪帝和掌握了大权近半个世纪的慈禧太后先后死去。不满三岁的溥仪被慈禧指定为皇位继承人。

相隔仅一天,登基大典时,受不住烦琐仪式折腾的小皇帝不停地哭闹:“我不在这儿!我要回家!我不在这儿!我要回家!”溥仪生父载沣急得满头大汗,而文武百官的三跪九叩仍然没完没了,载沣只好哄着说:“别哭别哭,快完了,快完了!”朝臣们听了,窃窃私语道:怎么可以说“快完了”呢?觉得这是不祥之兆。哪知三年后,清王朝真的垮台了。

设问:三年之后发生什么历史事件使清王朝垮台了?

学生:辛亥革命。

教师:辛亥革命是怎样发生的?辛亥革命的经过又是怎样?革命后中国又发生了哪些变化?带着这些疑问,一起学习第15课《辛亥革命》。

一:偶然与必然

投影:

计划外的革命

最不可思议的是,武昌起义发难时,策动革命的指挥者集体缺位(孙中山、宋教仁、黄兴等人都不在武昌),起义完全是革命士兵自行发动,最后却一举告成。按之前的计划,武昌起义本应在10月16日发动,但10月9日,孙武等在汉口租界制造炸弹,不慎爆炸,俄租界巡捕闻讯赶来将尚未撤离的刘同等人抓获,并查抄了室内为起义准备的旗帜、文告和革命党人花名册等重要文件。随后,俄租界巡警将刘同等人及查获物品一并移交给清方。

湖广总督瑞澂得报后立刻令军警按花名册迅速搜捕革命党人。10月10日上午,革命党人的据点相继被抄,又有三十多名革命党人陆续被捕。在彭楚藩等三人被杀后,革命士兵人心惶惶。

1911年10月10日晚,二排长陶启胜带护兵二人查铺至该棚,见金兆龙荷枪实弹,大惊,直前欲夺金兆龙枪。“金见事败,疾呼曰:‘众同志再不动手更待时!’中一会员程定国(即正瀛)持枪开击,陶带伤逃死于家。于是人声沸腾枪弹如雨。

——摘編自《摇晃与终结:偶然与必然促成的辛亥革命》等

学生:武昌起义发难时,策动革命的指挥者集体缺位;按之前的计划,武昌起义本应在10月16日发动等。

二:兴与衰

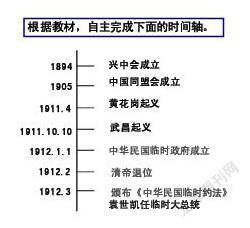

教师:根据教材,自主完成下面的时间轴。学生展示完毕后,投影答案。

投影:

教师:辛亥革命的高潮有哪些表现?

学生:民国建立、清帝退位、颁布约法。

教师:非常正确。

投影:

如果脱离中国近代革命史的全程来观察问题,也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。

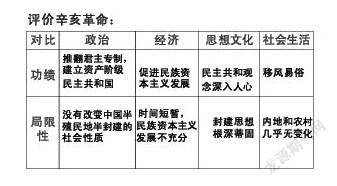

教师:“不结果实”指什么?(辛亥革命的局限性)“并不是不结果实的”又指什么?(辛亥革命的进步性)。接下来我们通过几段材料来探讨辛亥革命的意义与局限。

三:变与不变

投影:

教师:这样看来,在评价辛亥革命的时候,我们应该学会辩证的评价,既看到它的历史功绩也要看到它的局限。但并不能意味着我们要眉毛胡子一把抓,分不清重点主次。不能因为它有局限,我们就要否定其功绩。

四:追忆与传承

今天我们在思考辛亥革命的意义的时候,我在想这样一个问题,辛亥革命过去100多年了,它留给我们最宝贵的精神财富是什么?这个问题,我想不同的人会有不同的答案。

陆皓东:青天白日旗的设计者。1895年筹划广州起义失败而就义,孙中山称他为“为共和革命而牺牲者之第一人”,就义时年仅27岁。

徐锡麟:1907年发动浙皖起义,失败后惨遭剖腹挖心,殉难时34岁。

秋瑾:鉴湖女侠秋瑾,辛亥革命时期著名的巾帼英雄,1907年参与领导浙皖起义,就义时32岁。

林觉民:“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱。”《与妻书》至今读来荡气回肠,林觉民,“黄花岗七十二烈士”之一,牺牲时24岁。

他们有最充分的生存理由,但他们却毅然用血肉之躯,铸成民主共和的丰碑。正如鲁迅所说我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁!