文山州砚平高速公路造林景观提升策略研究

尹露曦 孙波 赵鸣

摘要:文章以云南省文山州砚山-平远段高速公路为研究对象,结合山地造林与景观设计思维,探索喀斯特地貌特征下的高速公路两侧重点可视范围内造林景观的提升策略。研究通过现场调研,结合卫星影像图及GIS矢量数据的方式,区划现状景观斑块,分析现状景观特征及问题:在此基础上对应“面”“线”“点”结合的空间布局形式提出相应的提升策略。针对“面”,制定基础配置模型,并分区段确定景观主题及配置组合;以“点”形成景观提升示范节点,并引导区域建设;以“线”形成景观林带,将现状破碎化的景观进行有机联系,最终实现沿线景观的提升。

关键词:高速公路,喀斯特地貌,造林景观,景观斑块,提升策略

DOI:10.3969/j.issn.1672-4925.2019.00.033

高速公路是国家交通运输的大动脉,是国民经济发展的重要基础设施[1],高速公路建设及周边环境研究在不断深入。除去开展高速公路道路红线内的绿化工作,近年开始关注红线外用地的造林景观提升设计,并将其作为区域绿色通道及网络构建的重要组成部分来考虑[2-3]。与传统的高速公路绿化及林业山地造林模式不同,本文研究的是喀斯特地貌特征下以营造森林为主,结合景观绿化思维开展的综合提升策略。

云南省文山州位于国家“一带一路”战略中六大经济走廊之一的中新经济走廊上,其结合自身区位优势及需求,做出了建设“文山—砚山—平远半小时经济圈”的重大战略部署。以该“半小时经济圈”战略为基础,本文对文山州砚山一平远段高速公路进行造林景观提升策略研究,提升区段道路景观品质的同时,以期为其他绿色通道建设提供思路与借鉴。

1研究区范围及概况

以云南省文山州砚山—平远段高速公路(以下简称砚平高速公路)為研究对象。将高速公路两侧各lkm范围内的平坝、丘陵区,以及行车视线可及的第一重山脊线界定出的山林区划定为研究区域。其中,高速公路总长约61km,研究区域总面积约9012.7hm。

研究区共涉及砚山县稼依、干河、江那、平远、维摩5个乡镇。总林业用地占比为25.7%,非林业用地占比为74.3%,森林覆盖率16.3%。全区所处砚山县为滇东南岩溶丘原地貌,喀斯特地貌明显,地层溶蚀性强烈,水土流失严重。区域内包括大面积耕地,其植被型为大田作物型,自然植被中的植被型则主要为暖性针叶林及常绿阔叶灌丛。

2研究方法及数据分析

2.1研究方法

本研究以现场调研结合矢量数据分析的形式进行,具体是指结合卫星“资源3号”(分辨率2.1m)、2014年2月获取的遥感影像以及2016年砚山县森林资源“二类”调查GIS矢量数据,到实地进行图斑的初步区划和立地因子、植被因子以及景观因子等的现状调查,在此基础上进行详实的现状分析及策略研究。

2.2数据处理

根据现场调查,结合遥感影像及原始矢量数据分析,对研究区进行现状景观类型的分类。

因本研究重点为景观提升策略,单纯的林地调查图斑区划及对应的特性因子不能系统评价区域植被景观品质,因此研究引入景观生态学中斑块的概念,主要围绕景观风貌呈现情况对现状进行评价和分析。景观斑块是指依赖于尺度的,与周围环境在性质上或者外观上不同的空间实体[4]。

斑块划分依据为现状景观风貌,因为不同的景观风貌具有不同的特色,对应施策才能更好地提升景观品质。综合考虑对研究区段景观风貌有直接影响的,包括地物景观类型、植被景观特征以及植被生长情况等,将现状区域景观分为A乔木林景观、B灌木林景观、C荒山荒地景观、D耕地景观、E人文聚落景观、F湖泊景观共6个大类。

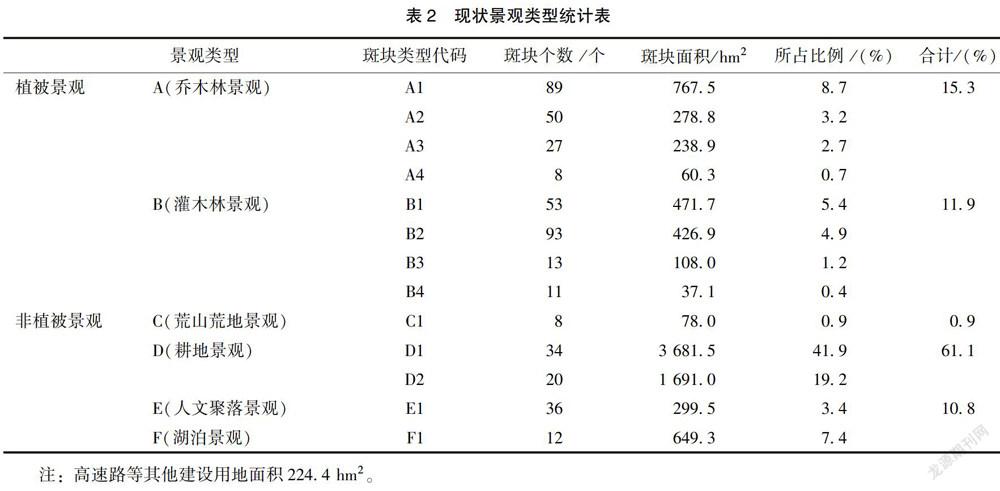

在此基础上,由于区域喀斯特地貌明显,石漠化问题突出,对景观产生直接影响,因此研究结合土壤退化情况、植被郁闭度(盖度)等对景观斑块作进一步细分,最终得到6大类13小类的现状景观斑块分类表(表1)。

根据上述“现状景观斑块分类表”对调查的原始数据进行矢量更新区划与分析,计算包括各现状景观类型斑块的面积、个数、所占比例等,得到现状景观类型统计表(表2)。此表及对应的现状景观斑块图可以直接反映高速公路沿线现状景观风貌。

在此基础上,通过斑块粒级和斑块密度指数的计算来反映现状斑块多样性及景观破碎程度。景观破碎化是指由于自然或人为因素的干扰,原来连续的景观要素逐步变为许多彼此隔离的不连续的斑块镶嵌体的过程[5]。斑块密度指数越大,景观破碎化程度越高[6-8]。本研究划分了微斑块(X≤1)、小斑块(120)6个斑块大小等级,并结合不同景观类型的粒级斑块数目来描述其景观粒级结构(表3)。

2.3数据分析

2.3.1景观特征分析

从整个研究区来看,景观特征可以归纳为4个方面。

1)以耕地景观为主,较为单调。现状景观类型以非植被景观(C,D,E,F)为主,且当中耕地景观(D)所占比重最大,为61.1%。因此全区景观类型的一大特征就是以耕地景观为主,非植被景观特色突出。同时由于现状耕地全以低矮类季节性作物为主,常为地表裸露状态,更缺乏可观叶、花、果的经济树种的栽植,使整体景观单调,缺乏层次美感。

2)喀斯特地貌景观明显,生态脆弱。斑块中土壤退化类斑块( A2,A4,B2,B4,C1,D2)占总斑块面积的29.3%,这说明区域喀斯特地貌景观明显,石漠化现象突出,生态脆弱。

3)景观破碎化严重,影响景观品质。规划区域共有景观斑块454个,各细分斑块面积差异较大,最小的斑块面积仅0.16hm,最大斑块面积718.82hm,反应出区域景观的破碎化。斑块密度指数最大的为A和B类型斑块,说明景观破碎化最严重的即为以乔木林景观及灌木林景观为代表的植被景观斑块。

4)优势树种单一,缺乏色叶树种。对现状植被优势树种进行统计分析可知、乔木林景观以桉树、云南松、柏树所占比例较大;灌木林景观则以萌生栎、杂灌为主。优势树种以常绿的纯林形式分布,缺乏色叶树种,整体景观呈现单调且缺乏季相性变化等问题。

2.3.2立地条件分析

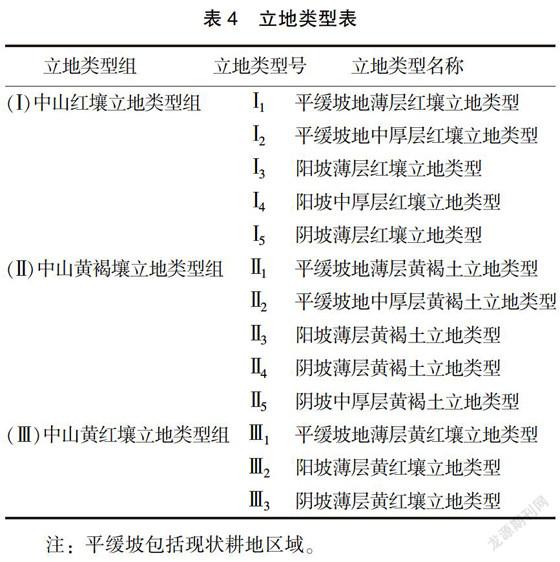

立地条件是植物选择与配置的主要制约因素。研究区主要分布在海拔1420-1700m,土壤为红壤、黄褐壤、黄红壤,土层厚度为薄层、中厚层,参照《云南省森林立地分类及其应用》,共划分13种立地类型(表4)。

3提升策略

为达到重点突出、脉络清晰,便于实施指导的目标,研究在现状调查、分析的基础上采用“面”“线”“点”相结合的总体结构形式进行空间布局。

以“面”的形式强调整体性,通过现状景观斑块的分析,提取沿线不同段的区域特色,形成分区景观主题并分别施策,同时体现沿线景观在面上的统一。通过景观林带以“线”的形式将现状破碎化的景观进行有机联系,从感官上将植被景观风貌进行统一,解决景观破碎化带来的景观体验差的问题。选取沿线具有代表性的区域作为“点”进行精品景观打造,重点突出,吸引力强;同时,以“点”为代表形成示范节点,强化并引导区域建设。

3.1面-6大造林特色分区

3.1.1基础配置模型

在满足不同立地条件下,以生态优先、合理体现生态美学为基本原则,建立种植基础配置模型。植物选择以乡土树种为主,丰富色叶观赏树种并充分考虑喀斯特地貌环境下耐瘠薄树种的选择以及经济林木的运用,总共有5种基础配置模型,分别表示为①②③④⑤。

①对应高盖度植被景观斑块(Al,A2,Bl,B2),且立地类型为Ⅰ,Ⅰ,Ⅱ,Ⅱ,其配置原則为:以保育为基础,并对部分近道路且景观作用突出的乔、灌斑块补植增色乔木。增色树种以无患子、槭树、乌桕为主,种植密度按面积的15%,600株/hm进行乔木补植。

②对应低盖度、非退化类植被景观斑块(A3,B3),且立地类型为Ⅰ,Ⅱ,Ⅱ,Ⅲ,其配置原则为补充增色乔木及增色灌木。增色树种以乌桕、无患子为主,增色灌木以红叶石楠、小叶枸子为主,种植密度按面积的30%、600株/hm进行乔木补植,l600株/hm进行灌木补植。

③对应低盖度、石漠化植被景观及荒山荒地景观斑块(A4,B4,C1),且立地类型为Ⅰ,Ⅰ,Ⅱ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅲ,其配置原则为补充常绿乔木及增色灌木。常绿树种以柏木、云南松为主,增色灌木以小叶枸子、络石为主,种植密度按照面积的30%,600株/hm进行乔木补植,1600株/hm进行灌木补植。

④对应非退化类耕地景观斑块(Dl),且立地类型为Ⅰ、)、Ⅱ、Ⅱ,其配置原则为以片植观赏性经济林木为主。经济林木以桃树、李树、石榴、核桃为主,种植密度按面积的60%,桃、李、石榴600株/hm2,核桃150株/hm进行经济林木补植。

⑤对应石漠化耕地景观斑块(D2),且立地类型为Ⅰ,Ⅰ,Ⅰ,Ⅱ,Ⅱ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅲ,Ⅲ,其配置原则为以片植乔木及观赏性地被为主。乔木树种以柏木、构树、云南松为主,观赏性地被以火棘、络石为主,种植密度按面积60%,600株/hm进行乔木补植,1600株/hm进行灌木补植。

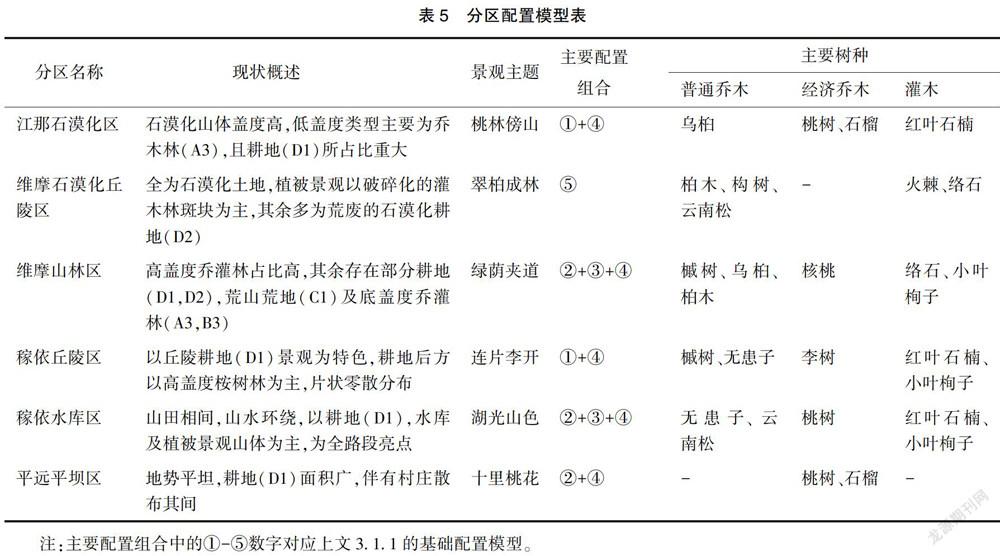

3.1.2分区主题及配置模型

根据研究区各段现状景观斑块特色将研究区分为6大造林特色分区,针对不同分区的现状斑块类型分析,提出不同的景观主题策略,并选用对应的配置模型(表5)。

3.2线——沿线景观绿化带

沿线景观绿化带结合高速路断面形态,采用乔、灌、草结合的不同植物配置模式,打造高速路两侧连续的景观绿廊。其中,以乔木为背景林,形成沿线景观绿化带的绿色基底:在重点区域背景林前点缀观赏性灌木、丰富植被层次:选用低管护型地被进行林下及边坡绿化,补充下层植被。

背景林乔木主要选择球花石楠、竹柳、柏木。其中球花石楠作为沿线绿化主要树种;柏木补充种植于土壤退化、石漠化区域;竹柳种植于沿线低凹(低于路面2m以上)区域。灌木选用适生且观赏性好的红花橙木、叶子花等。地被以地果(地石榴)、络石为主,运用于土地裸露的耕地及边坡区域。

具体配置模式为:沿高速路两侧距路基12m的现状绿化带,行列式种植规格较大的乔木,乔木种植株距3m,行距3m,品字形配置,每侧种植两排;同时在重点区域乔木背景林前行列式种植灌木,株距1m,行距,1m,地被按9株/m的密度种植。

3.3点——出入口景观节点

结合高速路出入口、立交的现状景观特点,打造各具特色的出入口景观节点,呼应周边景观风貌的同时,形成道路视觉的聚焦点,起到画龙点睛的作用。本研究以3个节点为例。

以城市形象展示为特色的砚山出入口节点,现状景观斑块类型以Dl为主。节点通过选用观赏性强的园林景观树种,片植结合群落式配置的方式,形成视觉冲击力强的种植效果。其中片植树种为乡土的云南樱花,树形挺拔、开展,冬春季开花,花色艳丽,可形成连片飞花的壮丽景观,周边群落式配置滇朴、桂花、云南松、红叶石楠等作为搭配。在此基础上,结合后方山体岩壁,书写“美丽砚山欢迎您”,形成出入口对景。

以结合旅游产业为特色的铳卡立交节点,现状景观斑块类型为Dl。以初步实施的政企联合模式为基础,结合农村产业结构调整的经营策略,推行花卉种植产业。在现状平坦的耕地上片植玫瑰及薰衣草,打造浪漫、震撼、热闹非凡的花海节点景观。

以喀斯特地貌景观展示为特色的维摩出入口节点,现状景观斑块类型为D2。节点片植经济林核桃及桃树形成背景林,前方近道路区域结合景观置石,搭配黄连木、枫香、红叶李、柏木、铺地柏等,形成具有喀斯特地貌特色的景观组团,并以此作为区域石漠化治理领头示范区域,为未来以喀斯特地貌为特色的旅游开发及产业转型做铺垫。

4结语

高速公路造林景观提升工作是城市公路型绿色通道建设的重要组成部分,是以重点林业生态工程为骨架,以景观美学营造为特色的造林实践[9]。本研究融合生态学、林学、景观设计学,综合生态、美观、功能的整体性考虑[10],运用GIS及分析统计方法对现状研究区进行景观斑块的区划分析。在此基础上采用面、线、点相结合的方式,有针对性地制定喀斯特地貌区高速公路造林景观提升措施并提出相应配置模型,提升整体植被覆盖率的同时,使沿线各区域既各具特色又相互协调统一。

本研究所确定的景观类型、斑块类型及对应的配置模型策略是根据现状植被及景观特征确定的,仅可作为参考,不同项目应根据具体情况进行斑块分类及植物配置模型选择。但都应本着“因地制宜,适地适树,栽培简单,特色鲜明,管理粗放”的原则[11-13],通过景观美学指导植物配置,多树种混交造林,最大限度地发挥森林的生态效益。在改善区域生态环境的同时,构筑与周边环境相协调的、优美的道路景观。

除此之外,造林景观提升策略应与地方林业产业规划相结合,在景观造林过程中注重树种的经济价值。在打造风景优美的绿色廊道同时,建设优质林业产业示范基地,充分发挥辐射带动作用,促进区域产业结构优化调整,引导区域特色旅游发展,提高沿线居民收入。

参考文献

[l]张宝贵,王耀斌,刘光瑶,等.甘肃省高速公路绿化策略研究[J].生态经济,2014,30(11):170-176.

[2]谢怀建,徐文贞,苗曰厚.生态文明视阈下的城市道路绿化研究[J]。北京交通大学学报(社会科学版),2014,13(4):99-108.

[3]陈倩倩,邓鉴锋,陈传国,等.广东省高速公路、铁路生态景观林带营建模式[J].林业与环境科学,2017,33(6):109-113.

[4]邬建国.数学模型与自然保护科学[J].应用生态学报,1992(3):286-288.

[5]王越,林箐.城乡绿地空间破碎化格局研究与启不:以北京市海淀区为例[J].中国城市林业,2018,16(2):10-15.

[6]傅伯杰.景观生态学原理及应用[M].北京:科学出版社,2011.

[7]王云才.基于景觀破碎度分析的传统地域文化景观保护模式:以浙江诸暨市直埠镇为例[J].地理研究,2011,30(1):10-22

[8]徐凌云,王石才.基于遗产廊道网络构建的景观风貌保护规划探索[J].中国城市林业,2016,14(3):17-21

[9]吴协保.临长高速公路绿色通道造林绿化典型设汁[J].中南林业调查规划,2002(3):12-14

[10]侯惠珺.风景园林视角下造林景观提升策略研究[D].北京:北京林业大学.2016.

[11]顾文芸.高速公路路体绿化研究[D].南京:南京林业大学.2003

[12]贺宝平.基于盘活城市存量空间的道路景观提升与实践研究[J].中国城市林业,2018,16(2):54-58

[13]张永龙,蔡夏乔,邹广青.名画之上的小笔晕染:记西湖风景名胜区道路景观整体提升工程[J].中国园林,2016,32(10):26-31.

收稿日期:2018-08-28

第一作者:尹露曦(1990-),女,博士研究生,研究方向为风景园林规划与设计。E-mail:1030869612@qq.com

通讯作者:赵鸣(1964-),男,教授,博士生导师,研究方向为园林建筑设计、风景园林规划与设计。E-mail:zm0940@126.com